Celle-Lévescault

Celle-Lévescault[1], également nommée localement Celle-l'Évescault[2] est une commune du Centre-Ouest de la France, située dans le département de la Vienne en région Nouvelle-Aquitaine.

| Celle-Lévescault | |||||

Église Saint-Étienne de Celle-Lévescault. | |||||

.svg.png.webp) Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Vienne | ||||

| Arrondissement | Poitiers | ||||

| Intercommunalité | Communauté urbaine du Grand Poitiers | ||||

| Maire Mandat |

Frédéric Leonet 2020-2026 |

||||

| Code postal | 86600 | ||||

| Code commune | 86045 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Célestins | ||||

| Population municipale |

1 352 hab. (2020 |

||||

| Densité | 32 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 46° 25′ 28″ nord, 0° 11′ 18″ est | ||||

| Altitude | Min. 90 m Max. 159 m |

||||

| Superficie | 42,67 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Poitiers (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Lusignan | ||||

| Législatives | Troisième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

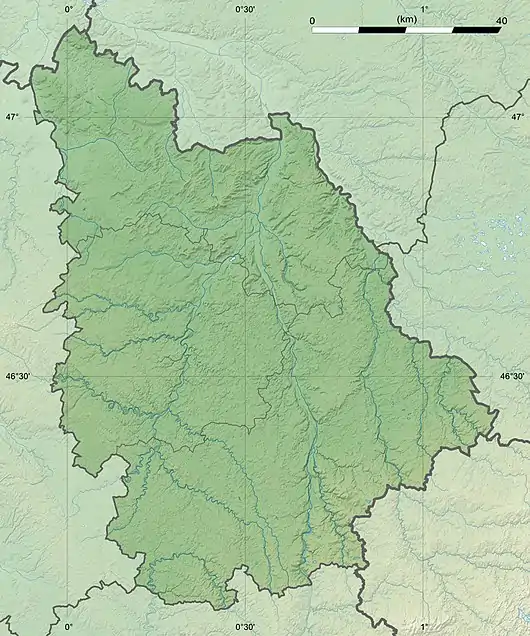

Géolocalisation sur la carte : Vienne

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | www.celle-levescault.fr | ||||

Géographie

Localisation

La commune se trouve à quelques kilomètres de Lusignan, dans le département de la Vienne. Le bourg est situé aussi à 8 km, à l'ouest, de Vivonne par les routes départementales D 742 et D 141.

Communes limitrophes

Géologie et relief

La région de Celle-L'évescault présente un paysage de plaines vallonnées plus ou moins boisées, de bocages et de vallées.

Le terroir se compose[3] :

- d'argile à silex peu profonde pour 43 % sur les plateaux du seuil du Poitou,

- de calcaires pour 4 % dans les vallées et les terrasses alluviales,

- de Terres Rouges (ce sont des sols couleur acajou, siliceux, dérivés d’argiles ferrugineuses à silex provenant d’épandages superficiels du Massif Central) pour 38 % sur les plateaux,

- de groies profondes pour 14 % sur les plaines; les groies sont des terres du sud-ouest de la France, argilo-calcaires, peu profondes - en général de moins de 50 cm d’épaisseur – et plus ou moins riches en cailloux. Elles sont fertiles et saines et donc, propices à la polyculture céréalière mais elles s’assèchent vite.

Hydrographie

La commune est traversée par 12 km de cours d'eau dont le principal est la Vonne sur une longueur de 7 km. Comme pour l'ensemble de la région Poitou-Charentes, la commune a vu la qualité de son eau se dégrader ces dernières années. Au déficit récurrent s'ajoute une pollution engendrée par les diverses activités humaines, notamment agricoles. Ainsi, la commune se situe en zone de répartition des eaux, où l'on observe une insuffisance chronique des ressources en eau par rapport aux besoins. Par ailleurs, elle est concernée par le classement en zones sensibles, où une élimination plus poussée des paramètres azote et/ou phosphore présents dans les eaux usées est nécessaire pour lutter contre les phénomènes d’eutrophisation.

131 mares ont été répertoriées sur l’ensemble du territoire communal (30 000 recensées dans la région de Poitou-Charentes). Les mares de Poitou-Charentes ont été créées par l'homme, notamment pour répondre aux besoins en eau des habitants (mares communautaires), du cheptel ou à la suite d'activités extractives (argile, marne, pierres meulières). Très riches au niveau botanique, elles jouent un rôle majeur pour les batraciens (tritons, grenouilles), les reptiles (couleuvres) et les libellules. Elles sont un élément symbolique du patrimoine rural et du maintien de la biodiversité en zone de plaine et de bocage[4].

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique altéré », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[5]. En 2020, la commune ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[6].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[9] complétée par des études régionales[10] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Lusignan-Inra », sur la commune de Lusignan, mise en service en 1965[11] et qui se trouve à 5 km à vol d'oiseau[12] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 11,8 °C et la hauteur de précipitations de 817,7 mm pour la période 1981-2010[13]. Sur la station météorologique historique la plus proche[Note 5], « Poitiers-Biard », sur la commune de Biard, mise en service en 1921 et à 19 km[14], la température moyenne annuelle évolue de 11,5 °C pour la période 1971-2000[15] à 11,7 °C pour 1981-2010[16], puis à 12,2 °C pour 1991-2020[17].

Urbanisme

Typologie

Celle-Lévescault est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6] - [18] - [19] - [20].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Poitiers, dont elle est une commune de la couronne[Note 7]. Cette aire, qui regroupe 97 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[21] - [22].

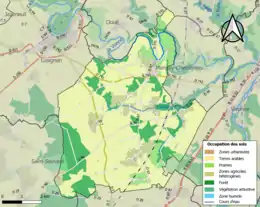

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (78,7 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (79 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (61,9 %), forêts (19,5 %), zones agricoles hétérogènes (9,4 %), prairies (7,4 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (0,7 %), zones urbanisées (0,6 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (0,4 %)[23].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Celle-Lévescault est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, mouvements de terrains et séisme (sismicité modérée). Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses[24]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[25].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment la Vonne. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1993, 1995, 1997, 1999, 2009 et 2010[26] - [24].

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines) et des tassements différentiels[27]. Afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, un inventaire national permet de localiser les éventuelles cavités souterraines sur la commune[28]. Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie[29]. La totalité de la commune est en aléa moyen ou fort (79,5 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national)[Carte 2]. Depuis le , en application de la loi ÉLAN, différentes contraintes s'imposent aux vendeurs, maîtres d'ouvrages ou constructeurs de biens situés dans une zone classée en aléa moyen ou fort[Note 8] - [30].

La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 1989, 2005, 2011, 2016 et 2017 et par des mouvements de terrain en 1999 et 2010[24].

Toponymie

Le nom de la commune est formé sur Cella, l'église, et episcopia, appartenant à l'évêque[31].

Histoire

Appelé sous les Romains Sellense Castrum, ils y auraient fondé un temple en l'honneur de Vénus, sur un ancien site sacré gaulois pendant la Gaule romaine. Ce site a été révélé lors de fouilles au château de la Grange[32].

Politique et administration

Liste des maires

Instances judiciaires et administratives

La commune relève du tribunal d'instance de Poitiers, du tribunal de grande instance de Poitiers, de la cour d'appel Poitiers, du tribunal pour enfants de Poitiers, du conseil de prud'hommes de Poitiers, du tribunal de commerce de Poitiers, du tribunal administratif de Poitiers et de la cour administrative d'appel de Bordeaux, du tribunal des pensions de Poitiers, du tribunal des affaires de la Sécurité sociale de la Vienne, de la cour d’assises de la Vienne.

Services publics

Les réformes successives de La Poste ont conduit à la fermeture de nombreux bureaux de poste ou à leur transformation en simple relais. Toutefois, la commune a pu maintenir le sien.

Politique environnementale

Dans son palmarès 2022, le Conseil national de villes et villages fleuris de France a attribué une fleur à la commune[36].

Démographie

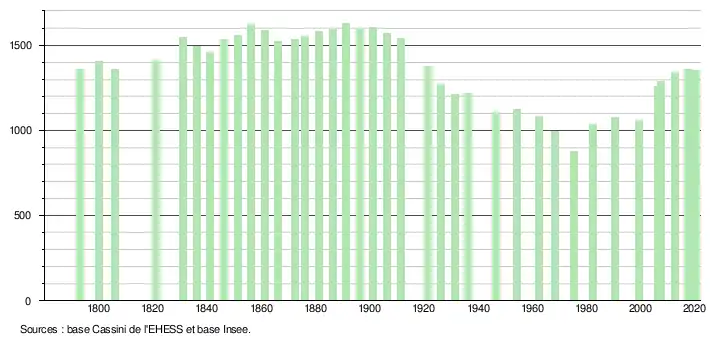

Ses habitants sont appelés les Célestins[37].

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[38]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[39].

En 2020, la commune comptait 1 352 habitants[Note 9], en augmentation de 0,37 % par rapport à 2014 (Vienne : +1,41 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Économie

Celle-Lévescault compte deux acteurs économiques principaux : la CEREP dans le domaine de la recherche pharmaceutique, et l’entreprise SOCARI, spécialisée dans la fabrication de bennes de camions.

Selon la direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de Poitou-Charentes, il y a 41 exploitations agricoles en 2010 contre 42 en 2000[42].

Les surfaces agricoles utilisées ont diminué et sont passées de 2 939 hectares en 2000 à 2 870 hectares en 2010. 45 % sont destinées à la culture des céréales (majoritairement du blé tendre mais aussi orges et maïs), 26 % pour les oléagineux (colza et tournesol), 14 % pour le fourrage et 9 % reste en herbes. En 2010, 2 hectares (1 en 2000) sont consacrés à la vigne. Le vignoble, en 2010, est exploité par 9 fermes (4 en 2000)[42].

15 exploitations en 2010 (contre 20 en 2000) abritent un élevage de bovins (2 139 têtes en 2010 contre 2 094 têtes en 2000)[42]. C’est un des troupeaux de bovins les plus importants de la Vienne qui rassemblent 48 000 têtes en 2011[43].

11 exploitations en 2010 (contre 13 en 2000) abritent un élevage d'ovins (935 têtes en 2010 contre 407 têtes en 2000). L'élevage de volailles a connu une petite baisse: 266 têtes en 2000 répartis sur 18 fermes contre 148 têtes en 2010 répartis sur 12 fermes[42].

L'élevage de chèvres est le plus important et est largement dominant: 6 389 têtes en 2010 répartis sur 5 exploitations (4 763 têtes en 2000 sur 7 fermes)[42]. La vocation laitière du troupeau est très forte. Moins de 2 % des élevages caprins sont non laitiers en 2000. La quasi-totalité de la production laitière, en constante augmentation (de 2000 à 2011 : + 44 %[44]) est livrée à l’industrie agro-alimentaire soit 96 % des 485 000 hectolitres récoltés dans l’ensemble du département de la Vienne en 2004. La production de fromage à la ferme reste très marginale et ne représente que 1 % de la production de lait et 6 % des fermes. 75 % des élevages sont basés sur un système de production de type hors sol, la surface agricole étant destinée essentiellement dans ce cas, à la production de fourrage. 75 % de ces exploitations n’élèvent que des chèvres. Le dynamisme de cet élevage, l’accent porté sur la qualité des produits a permis d’obtenir les AOC « chabichou du Poitou » et « Sainte Maure de Touraine » pour les fromages produits[45].

Culture locale et patrimoine

L'arbre de la liberté

- Un arbre de la liberté planté en 1989 est arraché en 2009, et le bocal contenant le nom des enfants qui l’ont planté est retrouvé dans ses racines[33].

Arbre remarquable

Selon l'Inventaire des arbres remarquables de Poitou-Charentes[46], il y a un arbre remarquable sur la commune qui est chêne rouvre.

La forêt de Saint-Sauvant

À quelques kilomètres au sud de Lusignan, la forêt de Saint-Sauvant est une vaste chênaie de 800 ha qui couvre 9 % du territoire communal. Elle fait partie d’un espace de 2 000 ha classé comme zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF)[47]. Elle occupe un vaste plateau dont l’altitude moyenne est de 140 mètres. Ce plateau appartient à une entité géologique originale qui s’étend sur une vaste zone à cheval sur le sud-est du département des Deux-Sèvres, le nord du département de la Charente et le sud-ouest du département de la Vienne. Ce sont les «Terres Rouges à châtaigniers ». Sur ce type de sol et dans le contexte climatique local caractérisé par une pluviométrie assez forte (jusqu’à 900 mm/an) pour la région, la forêt est surtout caractérisée par la présence d'une chênaie où le chêne sessile est dominant. Il est généralement accompagné du chêne pédonculé et du hêtre. Le châtaignier autrefois introduit par l’homme est de nos jours totalement naturalisé. Avec quelques plantations de conifères, ils apportent un peu de diversité à la forêt de Saint-Sauvant.

La forêt abrite une riche avifaune dominée par les rapaces comme c’est souvent dans les forêts de surface importante. Il est ainsi possible d’observer :

- L’Autour des palombes.

- Le Bouvreuil pivoine.

- Le Busard Saint-Martin qui est un élégant rapace gris pâle des landes et des forêts ouvertes.

- L’Engoulevent d’Europe.

- Le Faucon hobereau.

- Le Gros-bec casse-noyaux : c’est un passereau dont le bec énorme peut broyer les faînes de charmes ou de hêtres qui constituent l’essentiel de son régime alimentaire.

- Le Pic mar : c’est une espèce aux exigences écologiques strictes puisqu’elle n’occupe que les vieilles chênaies de plus 100 ans, riches en arbres sénescents ou morts. Elle est en fort déclin en France et dans toute l’Europe de l’Ouest, où elle souffre de l’extension des enrésinements au détriment des feuillus et, surtout, de la disparition des vieilles futaies.

- Le Pouillot siffleur.

La flore présente un intérêt moindre que l’avifaune. Toutefois, il est possible de découvrir certaines espèces rares telles que :

- Le Blechnum piquant.

- Le hêtre d’Europe : C’est une essence plutôt montagnarde rare dans les plaines de Poitou-Charentes.

- La Scille printanière : c’est une petite liliacée des régions atlantiques, proche ici de sa limite orientale de distribution dans la région.

La forêt est gérée par l'Office National des Forêts.

La forêt est exploitée pour la production de bois d'œuvre.

Plusieurs sentiers pédestres balisés ont été aménagés: un parcours du souvenir (guerre de 39-45), et des circuits équestre et VTT. La forêt est, aussi, traversée par le GR 364 qui rejoint les bois du Grand Parc de Lusignan à ceux de Rom dans le département des Deux-Sèvres. Un sentier de découverte permet d'agrémenter la balade familiale dans la nouvelle aire d'accueil de la partie sud de la forêt. Dans la partie nord, le sentier des mares permet de découvrir une faune et une flore très caractéristiques des milieux humides.

Patrimoine religieux

- L'église Saint-Étienne est un témoignage médiéval de style angevin : en partie romane, avec un chœur à chevet plat du XIIIe siècle, elle serait contemporaine du château épiscopal et du prieuré, aujourd'hui disparus. Cet édifice est formé d'une nef unique et d'un chœur carré ; le clocher-porche a été rajouté au XVe siècle. L'église est classée monument historique depuis 1914[48].

- La source Saint-Macoux a fait l'objet, jusqu'à la fin du XIXe siècle, d'une dévotion populaire en raison de ses vertus curatives. Saint Macou (ou Maclou ou Malo) a laissé son nom à de nombreuses fontaines dans le Poitou ; le saint était invoqué pour la guérison des enfants malades, plus particulièrement les enfants rachitiques et fragiles, appelés les macouins. La pratique consistait à immerger le petit malade quelques secondes dans la fontaine. Le culte de saint Macou était très répandu dans la région Poitou-Charentes.

- La chapelle de Comblé est inscrite comme monument historique depuis 1968. L'édifice servit longtemps de paroisse et de lieu de pèlerinage car c'est à Comblé que la jeune sainte Florence vécut en solitaire à la suite de sa conversion par saint Hilaire de Poitiers. Elle est fêtée le 1er décembre et ses reliques se trouvent dans la chapelle.

Patrimoine civil

- Pont médiéval sur la Vonne.

- Château de la Livraie : c'est une grande maison bourgeoise, construite au milieu d'un parc arboré traversé par une rivière.

- La tour du guet est le seul vestige de l'ancien château épiscopal.

- Le château de Lavau, dont la porte est inscrite comme monument historique depuis 1935.

- Le château de La Grange, ayant appartenu à l'illustre famille Babinet entre 1866 et 1872. Plus récemment, lors de travaux d'écoulement d'eau, trois fragments de colonnes provenant d'un temple gallo-romain ont été trouvés à environ 1,5 m de profondeur[49]. Selon l'abbé Jarlit, écrivain du XIXe siècle, un temple de Vénus est resté dans la tradition à cet endroit, construit sur un ancien lieu sacré gaulois[32]

- Le logis de la Tiffanelière est inscrit comme monument historique depuis 2002 pour le logis, les communs, le portail, l'enclos, le cimetière, la remise, le hangar, l'écurie, l'étable et le four à pain.

Personnalités liées à la commune

- Georges Thenault est né le 15 décembre 1887 à Celle-Lévescault et mort le 19 décembre 1948 à Paris. C'est un aviateur militaire français de la Première Guerre Mondiale. Il fut le commandant de l'Escadrille La Fayette, célèbre unité aérienne française, entre avril 1916 et janvier 1918. Décoré de la Légion d'Honneur en 1916, de la Croix de Guerre à 4 palmes de bronze, de la Distinguished Service Cross britannique et Officier de l'Ordre de Léopold II de Belgique.

- Maurice Pouvrasseau (1893-1946), député de la Seine né à Celle-Lévescault.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Blason | Parti d'un coupé de ??? au pont du lieu de ??? maçonné de ??? sur une champagne ondée de ???, et de ??? à un chevron de ??? accompagné de trois étoiles de six rais de ??? flamboyantes et percées ; et de ??? à un évêque de ???[50]. |

|---|---|---|

| Détails | Veuillez faire apparaître la couleur inconnue en blanc (table d'attente) et l'argent en gris. Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Voir aussi

Bibliographie

- abbé Jarlit, érudit du XIXe siècle, Austrapius et le « Sellense castrum » de Grégoire de tours, t. 8, 71-96 p.[51], « Le Sellense Castrum désignerait ce que nous appelons aujourd’hui Celle-L’Evescault »

Articles connexes

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[7].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[8].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Par station météorologique historique, il convient d'entendre la station météorologique qui a été mise en service avant 1970 et qui est la plus proche de la commune. Les données s'étendent ainsi au minimum sur trois périodes de trente ans (1971-2000, 1981-2010 et 1991-2020).

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Dans les zones classées en aléa moyen ou fort, différentes contraintes s'imposent :

- au vendeur d'informer le potentiel acquéreur du terrain non bâti de l’existence du risque RGA ;

- au maître d’ouvrage, dans le cadre du contrat conclu avec le constructeur ayant pour objet les travaux de construction, ou avec le maître d'œuvre, le choix entre fournir une étude géotechnique de conception et le respect des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire ;

- au constructeur de l'ouvrage qui est tenu, soit de suivre les recommandations de l’étude géotechnique de conception, soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- « Commune de Celle-Lévescault (86045) », sur le site du Code officiel géographique.

- « Celle-l'Évescault », sur le site de la Communauté de communes.

- Chambre Régionale d'agriculture de Poitou-Charentes - 2007

- Mares répertoriées par maille, d’après cartes IGN, dans l’Inventaire des mares de Poitou-Charentes - Poitou-Charentes Nature 2003.

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Nouvelle-Aquitaine », sur nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Lusignan-Inra - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Celle-Lévescault et Lusignan », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Lusignan-Inra - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Celle-Lévescault et Biard », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Poitiers-Biard - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Poitiers-Biard - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Poitiers-Biard - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Poitiers », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Celle-Lévescault », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Vienne », sur le site de la préfecture de la Vienne (consulté le ), chapitre Risque inondation.

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Vienne », sur le site de la préfecture de la Vienne (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Celle-Lévescault », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Sols argileux, sécheresse et construction », sur www.ecologie.gouv.fr (consulté le )

- Géraud Lavergne, « Les noms de lieux d'origine ecclésiastique » (sic), Revue d'histoire de l'Église de France, Tome 15, no 68, 1929, p. 324.

- « Celle-L’Evescault ou le Sellense Castrum », sur Émergence — Art & science.

- Denys Fretier, « L’Arbre arraché crée la polémique », Centre-Presse, samedi 25-dimanche 26 avril 2009, p 4

- Site de la préfecture de la Vienne, consulté le 10 mai 2008

- Les communes labellisées, Site des villes et villages fleuris consulté le .

- Gentilé sur le site habitants.fr Consulté le 29/09/2008.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Fiches communales 2000 - 2010 de la Vienne

- Agreste – Bulletin no 12 de mai 2013

- Panorama de l’Agriculture en Vienne – juin 2012 – Chambre d’Agriculture de la Vienne

- Agreste – Bulletin no 11 de décembre 2005

- Poitou-Charentes Nature, 2000

- Secrétariat scientifique de l'inventaire des ZNIEFF, DREAL Poitou-Charentes, 2011

- « Eglise Saint-Etienne », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )

- Le château de la Grange sur le site de la communauté de communes du Pays Mélusin

- « 86045 Celle-Lévescault (Vienne) », sur armorialdefrance.fr (consulté le ).

- « Austrapius et le « Sellense castrum » de Grégoire de tours », « Celle-L’Evescault ou le Sellense Castrum ».