Saint-Sauvant (Vienne)

Saint-Sauvant est une commune du Centre-Ouest de la France, située dans le département de la Vienne (région Nouvelle Aquitaine).

| Saint-Sauvant | |||||

_mairie.JPG.webp) Vue aérienne | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Vienne | ||||

| Arrondissement | Poitiers | ||||

| Intercommunalité | Communauté urbaine du Grand Poitiers | ||||

| Maire Mandat |

Christophe Chappet 2020-2026 |

||||

| Code postal | 86600 | ||||

| Code commune | 86244 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Saint-Sauvantais(es) | ||||

| Population municipale |

1 268 hab. (2020 |

||||

| Densité | 21 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 46° 21′ 37″ nord, 0° 03′ 25″ est | ||||

| Altitude | Min. 122 m Max. 159 m |

||||

| Superficie | 59,58 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Lusignan | ||||

| Législatives | Troisième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

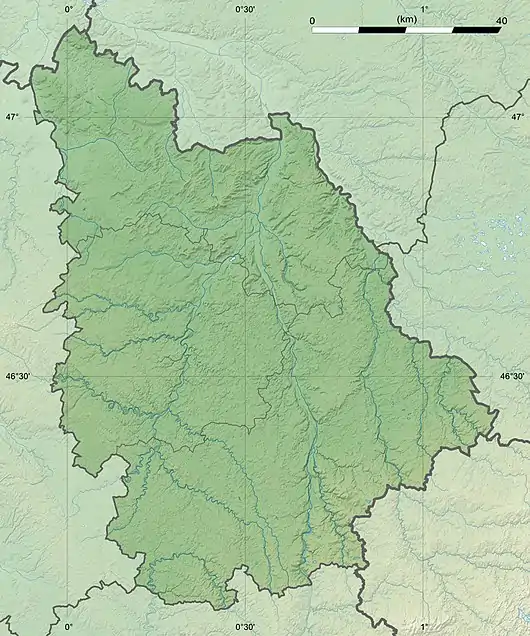

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Vienne

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

Géographie

Localisation

C'est une commune du sud de la Vienne, sans relief dominant, située à 7 km au sud de Rouillé, par la D26, reliant Poitiers à Melle.

Communes limitrophes

Géologie et relief

La forêt domaniale de Saint-Sauvant de 804 hectares (dont 400 hectares sur la commune) est essentiellement boisée de chêne de grande qualité (ébénisterie et bois à merrains).

Traversée par le GR655, la forêt compte quatre sentiers pédestres balisés. L’un d’entre eux longe le Fort à l’Anglais, camp gallo-romain réutilisé pendant la guerre de Cent Ans. La forêt accueille par ailleurs un circuit équestre et VTT ainsi qu’une aire de pique-nique.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[1]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[2].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[5] complétée par des études régionales[6] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Lusignan-Inra », sur la commune de Lusignan, mise en service en 1965[7] et qui se trouve à 10 km à vol d'oiseau[8] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 11,8 °C et la hauteur de précipitations de 817,7 mm pour la période 1981-2010[9]. Sur la station météorologique historique la plus proche[Note 5], « Poitiers-Biard », sur la commune de Biard, mise en service en 1921 et à 31 km[10], la température moyenne annuelle évolue de 11,5 °C pour la période 1971-2000[11] à 11,7 °C pour 1981-2010[12], puis à 12,2 °C pour 1991-2020[13].

Urbanisme

Typologie

Saint-Sauvant est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6] - [14] - [15] - [16]. La commune est en outre hors attraction des villes[17] - [18].

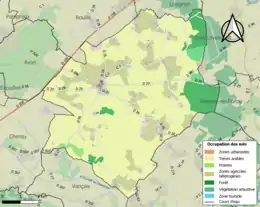

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (88 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (88 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (66,7 %), zones agricoles hétérogènes (20,5 %), forêts (8,2 %), zones urbanisées (1,9 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (1,6 %), prairies (0,8 %), espaces verts artificialisés, non agricoles (0,3 %)[19].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Saint-Sauvant est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), mouvements de terrains et séisme (sismicité modérée). Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses[20]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[21].

Risques naturels

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des tassements différentiels[22]. Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie[23]. 95,7 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (79,5 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national)[Carte 2]. Depuis le , en application de la loi ÉLAN, différentes contraintes s'imposent aux vendeurs, maîtres d'ouvrages ou constructeurs de biens situés dans une zone classée en aléa moyen ou fort[Note 7] - [24].

La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1999 et 2010, par la sécheresse en 2016 et 2017 et par des mouvements de terrain en 1999 et 2010[20].

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous la forme de Ad S.Silvanum en 1032 (Saint Silvain).

Le nom du bourg proviendrait du latin sanctus qui signifie saint et du nom de la divinité gallo-romaine de la forêt Silvanus[25].

Histoire

Saint-Sauvant est un village à majorité protestante (calviniste), dans une région catholique, depuis le XVIe siècle.

Comme le reste de la France, Saint-Sauvant accueille favorablement les avancées de la Révolution française. Elle plante ainsi son arbre de la liberté, symbole de la Révolution. Il devient le lieu de ralliement de toutes les fêtes et des principaux événements révolutionnaires[26]. La commune n'a pas de blason.

Début , trente SAS du capitaine Tonkin, parachutés avec quatre jeeps à Usson-du-Poitou et faits prisonniers en forêt de Verrières, sont fusillés sur ordre du général Curt Gallenkamp, du 80e corps d’armée de la Wehrmacht, malgré leurs uniformes anglais[27]. Un parcours du souvenir de la guerre de 1939-1945 a été mis en place[28].

Politique et administration

Liste des maires

Instances judiciaires et administratives

La commune relève du tribunal d'instance de Poitiers, du tribunal de grande instance de Poitiers, de la cour d'appel de Poitiers, du tribunal pour enfants de Poitiers, du conseil de prud'hommes de Poitiers, du tribunal de commerce de Poitiers, du tribunal administratif de Poitiers et de la cour administrative d'appel de Bordeaux, du tribunal des pensions de Poitiers, du tribunal des affaires de la Sécurité sociale de la Vienne, de la cour d’assises de la Vienne.

Services publics

Les réformes successives de La Poste ont conduit à la fermeture de nombreux bureaux de poste ou à leur transformation en simple relais. Toutefois, la commune a pu maintenir le sien.

Politique environnementale

Dans son palmarès 2022, le Conseil national de villes et villages fleuris de France a attribué une fleur à la commune[29].

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[30]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[31].

En 2020, la commune comptait 1 268 habitants[Note 8], en diminution de 2,54 % par rapport à 2014 (Vienne : +1,41 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

En 2008, selon l’Insee, la densité de population de la commune était de 22 hab./km2 contre 61 hab./km2 pour le département, 68 hab./km2 pour la région Poitou-Charentes et 115 hab./km2 pour la France.

Économie

L’activité de la commune est essentiellement tournée vers l’agriculture. La commune compte quelques artisans et commerçants, un restaurant, une poste, une pharmacie, un centre équestre, un camping, une piscine estivale, des gîtes et des chambres d’hôtes à proximité. Une zone artisanale accueille quelques entreprises. Un centre d'hébergement appelé Aigaïl (en patois : rosée du matin) et se situant rue du Temple, a été inauguré en 2016.

La municipalité a équipé le groupe scolaire et la salle des fêtes d’une chaufferie à bois déchiqueté en 2008. Un deuxième équipement de même nature est en fonctionnement depuis . C'est un réseau de chaleur urbain qui dessert des bâtiments communaux et des particuliers participant ainsi à la réduction des émissions de CO2. La ressource locale en bois déchiqueté (ou à plaquette) est très largement suffisante (forêt domaniale et bois privés) pour assurer un approvisionnement de proximité.

Agriculture

Selon la direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de Poitou-Charentes[34], il n'y a plus que 46 exploitations agricoles en 2010 contre 60 en 2000.

Les surfaces agricoles utilisées n'ont pas évolué au cours de cette décennie. Les surfaces étaient de 4 034 hectares en 2000 et de 4 041 hectares en 2010 dont 741 sont irrigables[34]. Ces chiffres indiquent une concentration des terres sur un nombre plus faible d’exploitations. Cette tendance est conforme à l’évolution constatée sur tout le département de la Vienne puisque de 2000 à 2007, chaque exploitation a gagné en moyenne 20 hectares[35].

50 % des surfaces agricoles sont destinées à la culture des céréales (blé tendre essentiellement mais aussi orge et maïs), 24 % pour les oléagineux (2/3 en colza et 1/3 en tournesol), 6 % pour les protéagineux (essentiellement en pois pour 82 % de ces surfaces), 8 % pour le fourrage et 3 % restent en herbe. En 2000 comme en 2010, un hectare est consacré à la vigne[34].

Dix exploitations en 2010 (contre treize en 2000) abritent un élevage de bovins (990 têtes en 2010 contre 1 039 en 2000). Cinq exploitations en 2010 (contre trois en 2000) abritent un élevage d'ovins (91 têtes en 2010 contre 137 têtes en 2000). Les élevages industriels de volailles ont connu un fort développement au cours de cette décennie : 8 238 têtes réparties sur 21 fermes en 2000 pour 20 291 têtes réparties sur 19 fermes en 2010[34].

L'élevage de caprins a connu une baisse : 1 283 têtes en 2000 réparties sur sept fermes contre 650 têtes en 2010 réparties sur trois fermes[34]. Cette forte baisse est révélatrice de l’évolution qu’a connue, en région Poitou-Charentes, cet élevage au cours des deux dernières décennies : division par trois du nombre d’exploitations, augmentation des effectifs moyens par élevage (38 chèvres en 1988, 115 en 2000), division par dix des chèvreries de 10 à 50 chèvres qui représentaient 50 % des troupeaux en 1988, et multiplication par six des élevages de plus de 200 chèvres qui regroupent, en 2000, 45 % du cheptel. Cette évolution des structures de production caprine a principalement pour origine la crise de surproduction laitière de 1990-1991 qui, en parallèle des mesures incitatives, a favorisé des départs d’éleveurs en préretraite et encouragé l’adaptation structurelle des élevages[36].

Culture locale et patrimoine

La forêt de Saint-Sauvant

Le massif forestier de Saint-Sauvant située à 4 km à l'est du bourg par la D29. C'est une vaste chênaie de 800 hectares. Elle fait partie d’un espace de 2 000 hectares classé comme zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Elle occupe un vaste plateau dont l’altitude moyenne est de 140 mètres. Ce plateau appartient à une entité géologique originale qui s’étend sur une vaste zone à cheval sur le sud-est du département des Deux-Sèvres, le nord du département de la Charente et le sud-ouest du département de la Vienne. Ce sont les terres rouges à châtaigniers. Sur ce type de sol et dans le contexte climatique local caractérisé par une pluviométrie assez forte (jusqu’à 900 mm/an) pour la région, la forêt est surtout caractérisée par la présence d'une chênaie où le chêne sessile est dominant. Il est généralement accompagné du chêne pédonculé et du hêtre. Le châtaignier autrefois introduit par l’homme est de nos jours totalement naturalisé. Avec quelques plantations de conifères, ils apportent un peu de diversité à la forêt de Saint-Sauvant.

La forêt abrite une riche avifaune dominée par les rapaces comme c’est souvent dans les forêts de surface importante. Il est ainsi possible d’observer :

- l’autour des palombes ;

- le bouvreuil pivoine ;

- le busard Saint-Martin qui est un élégant rapace gris pâle des landes et des forêts ouvertes ;

- l’engoulevent d’Europe ;

- le faucon hobereau ;

- le gros-bec casse-noyaux : c’est un passereau dont le bec énorme peut broyer les faînes de charmes ou de hêtres qui constituent l’essentiel de son régime alimentaire ;

- le pic mar : c’est une espèce aux exigences écologiques strictes puisqu’elle n’occupe que les vieilles chênaies de plus 100 ans, riches en arbres sénescents ou morts ;

- le pouillot siffleur.

La flore présente un intérêt moindre que l’avifaune. Toutefois, il est possible de découvrir certaines espèces rares telles que :

- le Blechnum piquant ;

- le hêtre d’Europe : c’est une essence plutôt montagnarde rare dans les plaines de Poitou-Charentes ;

- la Scille printanière : c’est une petite liliacée des régions atlantiques, proche ici de sa limite orientale de distribution dans la région.

La forêt est gérée par l'Office national des forêts. Elle est exploitée pour la production de bois d'œuvre.

Plusieurs sentiers pédestres balisés ont été aménagés : un parcours du souvenir (Seconde Guerre mondiale), et des circuits équestre et VTT. La forêt est, aussi, traversée par le GR 364 qui rejoint les bois du Grand Parc de Lusignan à ceux de Rom dans le département des Deux-Sèvres. Un sentier de découverte permet d'agrémenter la balade familiale dans la nouvelle aire d'accueil de la partie sud de la forêt. Dans la partie nord, le sentier des mares permet de découvrir une faune et une flore très caractéristiques des milieux humides.

Le poirion

Le poirion est une petite poire sauvage que l’on trouve, à l’automne, dans les haies ou en bordure des chemins de Saint-Sauvant. Cette poire est reconnue comme étant une variété de petite poire endémique. Son origine remonte à la nuit des temps. Aujourd’hui, grâce à une poignée de bénévoles, des produits dérivés du poirion sont confectionnés chaque année. En fonction des récoltes, il est possible de préparer divers produits. L’avant dernier dimanche de novembre, une fête lui est consacré. Ainsi, l’occasion est donnée de valoriser ce fruit en organisant la Fête du Poirion, un marché et un concours gastronomique ouvert aux amateurs et aux professionnels. L’unique restaurant saint-sauvantais porte le nom en guise de clin d’œil à cette petite poire sauvage.

Lieux et monuments religieux

- Via Turonensis : la commune est traversée par la voie de Tours vers Compostelle empruntée par les pèlerins des Chemins de Compostelle, sur le GR655. La dernière boulangerie du village se tenait dans l'ancienne auberge Saint-Jacques.

- Église Saint-Sylvain : La commune abritant une vaste forêt, on suppose que ce nom ait été donné en continuité aux croyances païennes, et au dieu romain tutélaire des forêts: Sylvanus. L’église doit son nom à saint Sylvain, prêtre envoyé en Gaule par saint Pierre. Église prieurale, elle fut rattachée à l’abbaye de Celles-sur-Belle en 1121. Plusieurs rénovations ont transformé l’aspect roman de l’édifice, au XIIIe et XVe siècle. De nombreux sarcophages mérovingiens autour de l’église et de la mairie témoignent de la présence d’une communauté chrétienne dès le Ve siècle. Une confusion sur la dédicace de l'édifice vient du fait que l'église a été classée au patrimoine historique en 1979[37] sous le patronage erroné de saint Romain[38], alors que les parchemins du Moyen Âge et les registres paroissiaux de l'Ancien Régime comme d'aujourd'hui, ne citent que saint Sylvain.

- Nombreux cimetières privés protestants créés consécutivement aux guerres de Religion et à la révocation de l'édit de Nantes.

- Temple protestant inauguré le . Temple imposant et très large. Façade classique à fronton et deux ailes, piliers en relief sur la façade. Grande porte centrale et porte latérale. Larges baies cintrées.

- La Chaire à Moïse : dans un bois proche du bourg, un monument en pierre ressemblant à une chaise amène différentes interprétations à son utilisation passée, d'un lieu de culte dès la Préhistoire, à l'utilisation du lieu dans les assemblées du désert des protestants locaux. Son nom qui cite Moïse, laisse le penser. "Chaire" veut dire "chaise" en poitevin. L'acoustique excellente en ce lieu suggère également un lieu de rassemblement et de culte très ancien. Des pierres taillées trouvées à proximité montrent qu'elle date vraisemblablement du Néolithique, mais on ne connait pas sa datation exacte.

Personnalités liées à la commune

- Thomas Arbousset (1810-1877), pasteur et missionnaire protestant ;

- Le photographe Robert Doisneau a pris l’habitude de venir camper dans ce coin de campagne à la belle saison. Il y retrouve de la famille qui habite là. En 1940, c'est un refuge de loin de la capitale. Il séjourne alors dans le hameau Pôneuf (au sud-est du bourg). Ayant séjourné à plusieurs reprises, on lui doit une série de photos tel que Le Ruban de la mariée, ou encore Le Jus de poirion. En , une salle socio-culturelle est inaugurée à Saint-Sauvant, elle porte le nom du photographe.

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[3].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[4].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Par station météorologique historique, il convient d'entendre la station météorologique qui a été mise en service avant 1970 et qui est la plus proche de la commune. Les données s'étendent ainsi au minimum sur trois périodes de trente ans (1971-2000, 1981-2010 et 1991-2020).

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Dans les zones classées en aléa moyen ou fort, différentes contraintes s'imposent :

- au vendeur d'informer le potentiel acquéreur du terrain non bâti de l’existence du risque RGA ;

- au maître d’ouvrage, dans le cadre du contrat conclu avec le constructeur ayant pour objet les travaux de construction, ou avec le maître d'œuvre, le choix entre fournir une étude géotechnique de conception et le respect des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire ;

- au constructeur de l'ouvrage qui est tenu, soit de suivre les recommandations de l’étude géotechnique de conception, soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Nouvelle-Aquitaine », sur nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Lusignan-Inra - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Saint-Sauvant et Lusignan », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Lusignan-Inra - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Saint-Sauvant et Biard », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Poitiers-Biard - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Poitiers-Biard - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Poitiers-Biard - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Saint-Sauvant », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Vienne », sur le site de la préfecture de la Vienne (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Sols argileux, sécheresse et construction », sur www.ecologie.gouv.fr (consulté le )

- Le Patrimoine des communes de la Vienne, Paris, Flohic, , 1136 p. (ISBN 2-84234-128-7).

- Robert Petit, Les Arbres de la liberté à Poitiers et dans la Vienne, Poitiers, Éditions CLEF 89/Fédération des œuvres laïques, 1989, p. 206.

- Jean-Henri Calmon, Occupation, Résistance et Libération dans la Vienne en 30 questions, La Crèche, Geste éditions, coll. « 30 questions », , 63 p. (ISBN 2-910919-98-6), p. 52

- Le massacre du maquis de la forêt de Saint-Sauvant (27 juin 1944)

- Les communes labellisées, Site des villes et villages fleuris consulté le .

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Fiches communales 2000 - 2010 de la Vienne

- Agreste – Enquête Structure 2007

- Agreste – Bulletin n°11 de décembre 2005

- « Eglise Saint-Sylvain », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )

- « Église Saint-Romain », notice no PA00105707, base Mérimée, ministère français de la Culture.