Cayriech

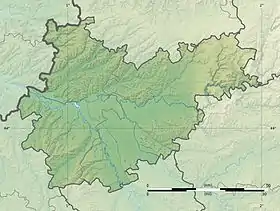

Cayriech est une commune française située dans le nord-est du département de Tarn-et-Garonne, en région Occitanie. Sur le plan historique et culturel, la commune est dans le Quercy Blanc, correspondant à la partie méridionale du Quercy, devant son nom à ses calcaires lacustres du Tertiaire.

| Cayriech | |||||

Cayriech. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Occitanie | ||||

| Département | Tarn-et-Garonne | ||||

| Arrondissement | Montauban | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes du Quercy caussadais | ||||

| Maire Mandat |

Marie-Claude Hermet-Rivière 2020-2026 |

||||

| Code postal | 82240 | ||||

| Code commune | 82040 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Cayriechois | ||||

| Population municipale |

280 hab. (2020 |

||||

| Densité | 37 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 44° 13′ 10″ nord, 1° 36′ 44″ est | ||||

| Altitude | Min. 137 m Max. 184 m |

||||

| Superficie | 7,59 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Quercy-Rouergue | ||||

| Législatives | Première circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Tarn-et-Garonne

Géolocalisation sur la carte : Occitanie

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | Le site de la mairie. | ||||

Exposée à un climat océanique altéré, elle est drainée par la Lère, le ruisseau de Tapon et par un autre cours d'eau.

Cayriech est une commune rurale qui compte 280 habitants en 2020, après avoir connu une forte hausse de la population depuis 1975. Ses habitants sont appelés les Cayriéchais ou Cayriéchaises.

Géographie

Localisation

La commune est située dans le Quercy sur le causse de Caylus, entre Puylaroque et Septfonds, sur la Lère.

Communes limitrophes

Les communes limitrophes sont Caussade, Lapenche, Puylaroque, Saint-Georges et Septfonds.

Géologie et relief

Des formations calcaires secondaires s'étendent à l'est du village. On y observe des reliefs tabulaires où la roche est omniprésente et la végétation clairsemée.

Des témoins du quaternaire apparaissent dans la vallée creusée au détriment des calcaires jurassiques. Ils s'étagent en gradins sur les versants de la vallée en aval de Cayriech. Ce sont les vestiges des couloirs alluviaux successifs façonnés par les divagations de la rivière[2] - [3].

Hydrographie

La commune est dans le bassin versant de la Garonne, au sein du bassin hydrographique Adour-Garonne[4]. Elle est drainée par la Lère, le ruisseau de Tapon et par un petit cours d'eau, constituant un réseau hydrographique de 5 km de longueur totale[5] - [Carte 1].

La Lère, d'une longueur totale de 45,1 km, prend sa source dans la commune de Saillac et s'écoule du nord-est au sud-ouest. Elle traverse la commune et se jette dans l'Aveyron à Albias, après avoir traversé 14 communes[6].

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique dégradé des plaines du Centre et du Nord », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[7]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique altéré » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique et les climats de montagne et semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[8].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[10] complétée par des études régionales[11] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Saint-Vincent », sur la commune de Saint-Vincent-d'Autéjac, mise en service en 1993[12] et qui se trouve à 13 km à vol d'oiseau[13] - [Note 3], où la température moyenne annuelle est de 13,7 °C et la hauteur de précipitations de 771,8 mm pour la période 1981-2010[14]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Montauban », sur la commune de Montauban, mise en service en 1885 et à 30 km[15], la température moyenne annuelle évolue de 13,6 °C pour 1981-2010[16] à 14 °C pour 1991-2020[17].

Milieux naturels et biodiversité

Aucun espace naturel présentant un intérêt patrimonial n'est recensé sur la commune dans l'inventaire national du patrimoine naturel[18] - [19] - [20].

Urbanisme

Typologie

Cayriech est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 4] - [21] - [I 1] - [22]. La commune est en outre hors attraction des villes[I 2] - [I 3].

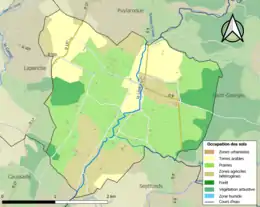

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (89,5 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (89,5 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : prairies (46,3 %), zones agricoles hétérogènes (22,2 %), terres arables (21 %), forêts (10,5 %)[23].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 2].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Cayriech est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, mouvements de terrains et séisme (sismicité très faible). Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses[24]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[25].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment la Lère. La cartographie des zones inondables en ex-Midi-Pyrénées réalisée dans le cadre du XIe Contrat de plan État-région, visant à informer les citoyens et les décideurs sur le risque d’inondation, est accessible sur le site de la DREAL Occitanie[26]. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1992, 1999, 2011 et 2021[27] - [24].

Cayriech est exposée au risque de feu de forêt. Le département de Tarn-et-Garonne présentant toutefois globalement un niveau d’aléa moyen à faible très localisé, aucun Plan départemental de protection des forêts contre les risques d’incendie de forêt (PFCIF) n'a été élaboré. Le débroussaillement aux abords des maisons constitue l’une des meilleures protections pour les particuliers contre le feu[Note 5] - [28].

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des tassements différentiels[29].

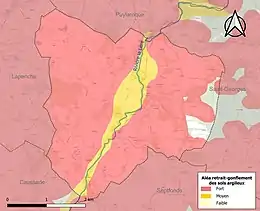

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 96,6 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (92 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 139 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 139 sont en en aléa moyen ou fort, soit 100 %, à comparer aux 96 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[30] - [Carte 3].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[31].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 1989, 2003 et 2009 et par des mouvements de terrain en 1999[24].

Risques technologiques

Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par des infrastructures routières ou ferroviaires importantes ou la présence d'une canalisation de transport d'hydrocarbures. Un accident se produisant sur de telles infrastructures est susceptible d’avoir des effets graves sur les biens, les personnes ou l'environnement, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence[32].

Toponymie

L'étymologie du nom « Cayriech » reste douteuse. Cependant, les formes écrites anciennes : Cairego puis Cairiech nous mènent au radical cair-. On pourrait le rapprocher du pré-indo-européen car : rocher ou du latin quadrum qui a donné l'occitan caire avec le sens de « lieu retiré ». Ce mot servait aussi à désigner un château fort[33]. Effectivement, depuis l'époque carolingienne[34] et jusque vers 1620, Cayriech était une agglomération entourée de fortifications de terre et d'un fossé qui délimitaient un secteur ovale d'un hectare[33]. Ce genre de fortifications était considéré comme des places fortes au Moyen Âge. Il semblerait même qu'une motte et un donjon furent édifiés dans l'enclos au XIIe siècle[34] - [35]. La mention la plus ancienne de Cayriech date de 1262 (Cairegio) dans les Enquêtes administratives d'Alphonse de Poitiers, comte de Toulouse (1220-1271).

Histoire

Préhistoire

L' Homo Erectus, ancêtre de l' Homo Sapiens, au Paléolithique inférieur (la phase la plus ancienne du Paléolithique), a été repéré sur les lambeaux des terrasses de la Lère. Il s'agit de gisements de surface. L' Homo Erectus connaissait le feu et fabriquait des outils à partir des galets de la rivière[2] - [3].

Âge du fer

Au second âge du fer (420 av. J.-C.-52 av. J.-C.), la commune actuelle était située sur le territoire des Cadurques. Ce sont eux qui donneront leur nom au Quercy. C'est Jules César, dans sa Guerre des Gaules, qui nous renseigne sur l'identité de ce peuple gaulois[36]. Il s'agit d'un peuple venu d'Allemagne moyenne.

Époque gallo-romaine

À l'époque gallo-romaine (52 av. J.-C.-476), des villae (riche habitat d'un propriétaire terrien) étaient installées au cœur des terroirs fertiles, sources de revenus importants. Elles étaient nombreuses dans la vallée de la Lère. Il en existait deux sur l'actuelle commune de Cayriech, une à Bournazel[37] - [38][39] et la seconde à Boys[35].

Moyen Âge

Au Xe siècle, le territoire actuel de la commune de Cayriech était situé dans le pagus de Cahors[40], au croisement de deux axes de communication très empruntés : la vallée de la Lère et le chemin reliant Saint-Antonin-Noble-Val à Belfort-du-Quercy. Les suzerains du lieu étaient le vicomte de Bruniquel et l'abbé de Saint-Antonin[34]. Nous avons la trace de seigneurs de Cayriech vers 1130 dans des textes anglais : la famille De Lautours[41].

En 1279, Sicard de Cayriech accorde aux habitants des privilèges, franchises et libertés où il est fait mention du baile du seigneur, détenteur du droit de haute, moyenne et basse justice[42].

En 1401, Jean d'Escayrac de Lauture est co-seigneur de Cayriech. Il se marie le 16 mai 1401 avec Sobirane Deslacs, dame Barave de Dejean. Il mourut le 2 mars 1408. Vint ensuite son fils Thomas qui s'éteignit le 25 juin 1444. Jean-Barthélémy alors co-seigneur[43] avec Astorg Scafredi (vers 1446-1450) trépassa le 29 janvier 1484.

Suivit, vers 1503, Raymond-Barthélémy co-seigneur[44] avec Gaihard du Lac jusqu'aux environs de 1512-1539[43]. Il mourut avant le 28 décembre 1515. Hugues d'Escayrac fut co-seigneur de Cayriech jusqu'à sa mort le 18 août 1573. En 1554, il servait dans la compagnie d'ordonnance du comte de Villars. Il fut remplacé par son fils Charles jusqu'au 26 juillet 1592. Ce dernier fut guidon de la compagnie d'ordonnance d'Ebrard de Saint-Sulpice. Il fit son testament en 1587, avant de partir à la guerre avec Henri III[45].

Par contrat du 25 mars 1615, Gabriel Descairac traita avec Jean du Lac seigneur de Boisse et co-seigneur de Cayriech et lui céda sa portion moyennant la somme de 12 000 livres ; le sieur de Boisse étant devenu seul maître et propriétaire de l'entière place de Cayriech, il en fit vente à Jean Descairac par contrat du 17 aoust 1617 moyennant la somme de 35 600 livres.

Ancien Régime

Sous l'Ancien Régime, le 30 janvier 1633[46], nous avons la mention de Jean d'Escayrac comme tenant du fief (jusqu'en 1645). Un bail de location de forge le mentionne ainsi que le forgeron du village : Ramond Doldoire. Ce dernier avait l'autorisation de quêter du blé pour rémunérer son travail d'aiguisage, à la fête de saint Julien (28 août). Il avait pour obligation d'entretenir le ferrage des animaux de labour : bœufs, vaches, chevaux, mulets et ânes ainsi que les instruments aratoires[46]. Une forge existe toujours à Cayriech et le travail servant à maintenir les animaux a été démonté vers 1994. Toujours en 1633, nous trouvons mentionné un meunier nommé Gaillard Raynal[47]. Claude d'Escayrac, fille de Jean et de Marguerite de Vignes, fit entrer la seigneurie entre les mains de Louis de Marsa qu'elle épousa le 25 février 1675[48].

(Néanmoins le 16 mai 1684 Noble Jean Descayrac est encore dit seigneur de Cayriech dans l'acte (Gendre notaire) par lequel il emprunte 600 livres aux Chartreux de Cahors moyennant une rente annuelle de 33 livres 6 sols 8 deniers, courant encore en 1752 à la charge de son héritière, Dame Descayrac, veuve Dupuy, de Cahors).

Leur fils vendit en 1710 la terre de Cayriech à Pierre de Lacombe, seigneur de Monteils et de Saint-Georges. Pierre de Lacombe mourut à Strasbourg le 23 septembre 1737 laissant ses domaines à son fils Jean-Baptiste qui les transmit à son tour à Jean-pierre-Paul, attesté en 1758[49] et mort en 1768. En 1775-1776, Charles François de Lacombe de Montcla était le seigneur de Cayriech[50]. En 1780, c'était Charles-Louis de Lacombe.

Époque contemporaine

Durant les affrontements liés à la Révolution, l'intendance militaire ordonne une réquisition de bœufs en décembre 1793. Cayriech doit en fournir six qui seront conduits à Montauban[51].

Un fabricant de chapeaux de Septfonds (Tressens ou Bertrand) installa au village un dépôt de tresses de paille à la fin du XIXe siècle. Les femmes qui avaient des machines chez elles venaient s'y approvisionner pour confectionner des chapeaux[52].

Les annuaires de 1896 et 1902 mentionnent plusieurs meuniers cayriéchois : Augustin Boyer, François Galand et Laurent Lafont[47].

Durant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux maquis s'étaient organisés dans la région. Il y eut, à Cayriech, le 9 novembre 1943, 16 containers d'armes parachutés[53], à destination de la 7e compagnie de l'Armée secrète basée au camp de Caylus, à la ferme du Pech Sec[54]. Le terrain de Cayriech avait pour nom d'emprunt « Vauvenargues » et la phrase-message annonçant le parachutage était : « Le piédestal paraît nu »[55]. Le 22 janvier 1945, Cayriech créa un Comité de libération sous la présidence de Ferdinand Dejean. Les membres étaient Germain Calvet, Frédéric Couderc, Emile Cournède et Maurice Lacassagne[56].

Politique et administration

Rattachements administratifs et électoraux

Commune faisant partie de la communauté de communes du Quercy caussadais et du canton de Quercy-Rouergue (avant le redécoupage départemental de 2014, Cayriech faisait partie de l'ex-canton de Caussade).

Liste des maires

Politique environnementale

En 2004, un concours européen, baptisé Entente florale, auquel participent douze pays, voit Cayriech emporter une médaille d'or pour la France, dans la catégorie villages.

Cayriech est un village fleuri plusieurs fois distingué. Quatre fleurs et la mention Grand Prix lui ont été accordées au palmarès 2007 du concours des villes et villages fleuris[57].

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[58]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[59].

En 2020, la commune comptait 280 habitants[Note 6], en augmentation de 1,82 % par rapport à 2014 (Tarn-et-Garonne : +3,86 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Économie

Revenus

En 2018, la commune compte 110 ménages fiscaux[Note 7], regroupant 275 personnes. La médiane du revenu disponible par unité de consommation est de 20 430 €[I 4] (20 140 € dans le département[I 5]).

Emploi

| 2008 | 2013 | 2018 | |

|---|---|---|---|

| Commune[I 6] | 3,9 % | 6,7 % | 9,6 % |

| Département[I 7] | 8,4 % | 10,2 % | 10,3 % |

| France entière[I 8] | 8,3 % | 10 % | 10 % |

En 2018, la population âgée de 15 à 64 ans s'élève à 187 personnes, parmi lesquelles on compte 69,5 % d'actifs (59,9 % ayant un emploi et 9,6 % de chômeurs) et 30,5 % d'inactifs[Note 8] - [I 6]. Depuis 2008, le taux de chômage communal (au sens du recensement) des 15-64 ans est inférieur à celui de la France et du département.

La commune est hors attraction des villes[Carte 4] - [I 9]. Elle compte 25 emplois en 2018, contre 29 en 2013 et 35 en 2008. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune est de 114, soit un indicateur de concentration d'emploi de 22 % et un taux d'activité parmi les 15 ans ou plus de 54,3 %[I 10].

Sur ces 114 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, 21 travaillent dans la commune, soit 18 % des habitants[I 11]. Pour se rendre au travail, 85,1 % des habitants utilisent un véhicule personnel ou de fonction à quatre roues, 3,5 % les transports en commun, 1,8 % s'y rendent en deux-roues, à vélo ou à pied et 9,6 % n'ont pas besoin de transport (travail au domicile)[I 12].

Activités hors agriculture

10 établissements[Note 9] sont implantés à Cayriech au [I 13]. Le secteur du commerce de gros et de détail, des transports, de l'hébergement et de la restauration est prépondérant sur la commune puisqu'il représente 30 % du nombre total d'établissements de la commune (3 sur les 10 entreprises implantées à Cayriech), contre 29,7 % au niveau départemental[I 14].

Agriculture

La commune est dans le « Bas-Quercy de Montpezat », une petite région agricole couvrant une bande nord du département de Tarn-et-Garonne[62]. En 2020, l'orientation technico-économique de l'agriculture[Note 11] sur la commune est l'élevage d'équidés et/ou d' autres herbivores[Carte 5]. Neuf exploitations agricoles ayant leur siège dans la commune sont dénombrées lors du recensement agricole de 2020[Note 12] (17 en 1988). La superficie agricole utilisée est de 344 ha[64] - [Carte 6] - [Carte 7].

Culture locale et patrimoine

Église Saint-Barthélemy de Cayriech

L'église de Cayriech n'est mentionnée pour la première fois qu'en 1400[33]. Cependant, elle semblerait avoir été créée à l'époque carolingienne et entourée d'un enclos avec quelques maisons. Déjà, elle était dédiée à saint Barthélémy[34]. Barthélémy est un prénom d'origine syrienne qui signifie fils de celui qui suspend les eaux[65]. Il est à noter que Cayriech est situé près de la Lère qui sort régulièrement de son lit, inondant le village. L'église actuelle fut rebâtie après la guerre de Cent Ans (1453). Le plan comprend un chœur à cinq pans et une nef de trois travées inégales, flanquée de deux chapelles. Celle de droite sert de base au clocher : une tour carrée de deux étages[66]. La dédicace de l'église à saint Barthélémy apparaît pour la première fois en 1580 dans le Pouillé du diocèse de Cahors[33]. L'église de Cayriech fut ruinée lors des guerres de Religion (1562-1598). Le curé de Cayriech, de 1645 à 1659, A. Malgoyard, la fit restaurer. On refit la nef en grande partie. Le curé fit aussi orner le chœur de boiseries et installer un tableau de la Crucifixion au-dessus du maître-autel. Celui-ci est actuellement dans la chapelle sud. C'est un tableau votif sur toile avec saint Barthélémy et saint Clair adorant la croix[66]. À l'église de Cayriech existait une dévotion à sent Clar (saint Clair) renommé pour guérir les maux d'yeux. Chaque année, le 1er juin, une procession conduisait les fidèles jusqu'à un calvaire situé sur la route de Septfonds[67].

Jean-Baptiste Darasse, curé de Cayriech, fit restaurer une nouvelle fois l'église en 1898. Les voûtes furent rétablies sur le modèle des supports anciens qui existaient encore, c'est-à-dire avec pénétration directe. L'église est de nouveau restaurée en 1969[66] puis la toiture et le clocher sont repris en 1994[35]. Le tabernacle (chapelle sud) de l'église, adoré par des anges, date du XVIIIe siècle[68] ainsi que la statue de saint Clair en bois doré[68] (dans le chœur).

- César Cassini (1714-1784), qui entreprit de cartographier la France, indique un prieuré à Cayriech[33]. Il subsiste encore un lieu-dit le Couvent qui conserve un fournil et un puits[69].

Le 20 mars 1785, l'assemblée générale de communauté de Cayriech se préoccupe de construire un pont sur la Lère pour relier le village à la route Puylaroque-Caussade[70]. - Il semble que Cayriech fut réputé pour ses cultures de chanvre[71]. Cette culture nécessitait un apport important de colombine, d'où les nombreux pigeonniers sur la commune. Le dernier tisserand de Cayriech était Alexandre Gros, du Rasclet. Il arrêta de travailler en 1914[72].

- On recense sur la commune cinq moulins dont le moulin de Monèla à environ deux kilomètres en aval du village et celui de Saïgon qui faisait aussi scierie. Seuls deux, appartenant à la famille Alibert, fonctionnaient après 1918 : lo molin Naut (ruiné) et lo molin de las gresas ou molin bas[47].

- Laffont dit lo pifre a tenu une auberge à Cayriech. Elle était réputée pour ses fritures de poissons. Elle avait été ouverte par son grand-père au début du XXe siècle. Les poissons étaient pêchés dans la Lère puis conservés dans un vivier derrière l'auberge. Ce vivier existe toujours. L'auberge ferma vers 1943[73]. Un autre vivier subsiste au bord de la Lère. Il était destiné au curé du village[74].

- Le monument aux morts fut conçu par Bourdoncle, architecte de Montauban. Il a été inauguré le 6 juin 1987[75].

- Le presbytère fut transformé en mairie en 1991 et l'ancienne école en salle polyvalente la même année[35].

Personnalités liées à la commune

Curés de Cayriech : 1645-1659 : A. Malgoyard ; 1669-1685 : N. Gibert ; 1692-1706 : François Viniolles ; 1709-1710 : N. Viniolles ; 1726 : Louis Viniole[76] ; 1804-1808 : Antoine Rastelis ; 1808-1815 : N. Ratie ; 1816-1823 : N. Jany ; 1824-12 février 1859 : Pierre Grimal, enterré au cimetière de Cayriech. La figure locale est Jean-Baptiste Darasse, né à Nevèges le 6 octobre 1826 et mort à Cayriech le 8[77] ou 9 mars 1906 d'une congestion cérébrale. Il fut le curé du village dès 1864. Il était surnommé "la Cigale de la Lère" pour ses poèmes en occitan publiés dans Le Bulletin catholique[77]. Il est lui aussi enterré au cimetière du village.

Pour approfondir

Articles connexes

Liens externes

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[9].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Le principe d’un débroussaillement efficace consiste à couper et éliminer tous les bois morts, les broussailles et les herbes sèches 50 mètres autour des habitations et 2 mètres de part et d’autre des voies, élaguer les branches basses des arbres, espacer les arbres et les arbustes situés dans la zone à débroussailler pour éviter que le feu ne se propage d’arbre en arbre, éliminer les arbustes sous les grands arbres pour éviter que le feu ne se propage vers la cime des arbres, toujours se débarrasser des végétaux coupés par compostage, par évacuation en décharge autorisée ou par incinération en respectant la réglementation sur le brûlage et entretenir régulièrement la zone débroussaillée, tous les 2 ou 3 ans maximum sur le pourtour, tous les ans à proximité de l’habitation

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Un ménage fiscal est constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement. Son existence, une année donnée, tient au fait que coïncident au moins une déclaration indépendante de revenus et l’occupation d’un logement connu à la taxe d’habitation.

- Les inactifs regroupent, au sens de l'Insee, les élèves, les étudiants, les stagiaires non rémunérés, les pré-retraités, les retraités et les autres inactifs.

- L'établissement, au sens de l’Insee, est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'unité légale. Il produit des biens ou des services.

- Les données relatives à la surface agricole utilisée (SAU) sont localisées à la commune où se situe le lieu principal de production de chaque exploitation. Les chiffres d'une commune doivent donc être interprétés avec prudence, une exploitation pouvant exercer son activité sur plusieurs communes, ou plusieurs départements voire plusieurs régions.

- L'orientation technico-économique est la production dominante de l'exploitation, déterminée selon la contribution de chaque surface ou cheptel à la production brute standard.

- Le recensement agricole est une opération décennale européenne et obligatoire qui a pour objectif d'actualiser les données sur l'agriculture française et de mesurer son poids dans l'agriculture européenne[63].

- Cartes

- « Carte hydrographique de Cayriech » sur Géoportail (consulté le 1 novembre 2021).

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Carte de la commune dans le zonage des aires d'attraction de villes. », sur l'observatoire des territoires (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la spécialisation de la production agricole par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée (SAU) moyenne par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la surface agricole utilisée (SAU) par commune et de la SAU moyenne », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

Site de l'Insee

- « Commune rurale - définition » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 à Cayriech » (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 dans le Tarn-et-Garonne » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 à Cayriech » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans le Tarn-et-Garonne » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur site de l'Insee (consulté le ).

- « Emp T5 - Emploi et activité en 2018 à Cayriech » (consulté le ).

- « ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la commune en 2018 » (consulté le ).

- « ACT G2 - Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2018 » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 à Cayriech » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 dans le Tarn-et-Garonne » (consulté le ).

Autres sources

- Carte IGN sous Géoportail

- Daniel Loddo, Al pais de la pahòla, Laguêpie, , p.5-6.

- Jean-Claude Fau, Le Tarn-et-Garonne de la Préhistoire à nos jours, Saint-Jean-d'Angély, , p.6-7.

- « Le réseau hydrographique du bassin Adour-Garonne. » [PDF], sur draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr (consulté le )

- « Fiche communale de Cayriech », sur le système d'information pour la gestion des eaux souterraines en Occitanie (consulté le )

- Sandre, « la Lère »

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Occitanie », sur occitanie.chambre-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Saint-Vincent - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Cayriech et Saint-Vincent-d'Autéjac », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Saint-Vincent - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Cayriech et Montauban », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Montauban - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Montauban - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Liste des zones Natura 2000 de la commune de Cayriech », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Liste des ZNIEFF de la commune de Cayriech », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Liste des espaces protégés sur la commune de Cayriech », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Cayriech », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- DREAL Occitanie, « CIZI », sur www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr (consulté le )

- « Les risques majeurs en Tarn-et-Garonne », sur www.tarn-et-garonne.gouv.fr (consulté le ), partie 1 - chapitre Risque inondation.

- « Les risques majeurs en Tarn-et-Garonne », sur www.tarn-et-garonne.gouv.fr (consulté le ), chapitre Feux de forêts.

- « Les risques majeurs en Tarn-et-Garonne », sur www.tarn-et-garonne.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Cayriech », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Les risques majeurs en Tarn-et-Garonne », sur www.tarn-et-garonne.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque transport de matières dangereuses.

- Paul Burgan et André Lafon, Toponymie du Tarn-et-Garonne, Montauban, , p.95.

- Guy Astoul, Tarn-et-Garonne. L'album du bicentenaire, Toulouse, , p.155.

- Plan Local d'Urbanisme de Cayriech.

- Histoire des sites. Histoire des hommes, Rodez, 2003, p. 139

- Fau 2003, p. 66.

- Astoul 2008, p. 150 et 155.

- Tarn-et-Garonne, histoire d'un département, Montauban, 2008, p. 16.

- Fau 2003, p. 77.

- Bernard Burke, A genealogical and heraldic dictionary of the landed gentry, p. 839.

- Procès de 1664 entre le seigneur et les consuls

- Books.google.fr

- Id. Nobiliaire universel de France.

- Nobiliaire universel de France.

- Loddo 1999, p. 138.

- Loddo 1999, p. 99-100.

- H. Bonnafous, Monographie de Lavaurette, Montauban, , p.19.

- J. Neveu, Monographie de Monteils, Montauban, , p.33.

- Guy Astoul, Solidarités paysannes au pays des croquants au XVIIIe siècle, Toulouse, 1998, p. 28.

- Bonnafous 1970, p. 38.

- Loddo 1999, p. 69.

- Emile Courbier, Documents et témoignages des années 1939-1945 en Tarn-et-Garonne. Hommages. Souvenirs, Montauban, , p.112.

- Louis Olivet, Cinquantenaire de la libération de Montauban et du tarn-et-Garonne, Montauban, 1985, p. 28 et 30.

- La résistance en Tarn-et-Garonne, p. 33.

- Courbier 1999, p. 122.

- Source : Villes et Villages Fleuris.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Les régions agricoles (RA), petites régions agricoles(PRA) - Année de référence : 2017 », sur agreste.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- Présentation des premiers résultats du recensement agricole 2020, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 10 décembre 2021

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans la commune de Cayriech - Données générales », sur recensement-agricole.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- Jacques de Voragine, La légende dorée, t. II, Paris, 1967, p. 125.

- Pierre Gayne, Dictionnaire des paroisses du diocèse de Montauban, Montauriol, , p.44.

- Loddo 1999, p. 199.

- « Quid, des réponses à vos questions », sur quid.fr (consulté le ).

- Patrimoines.midipyrenees.fr

- 1998, p. 12.

- Actes du Congrès des Sociétés Savantes, volume 82, 1958, p. 98.

- Loddo 1999, p. 54.

- Loddo 1999, p. 108.

- Patrimoines.midipyrenees.fr.

- Robert Guicharnaud, Les monuments aux morts du Tarn-et-Garonne, Montauban, 1998, p. 38.

- Neveu 1976, p. 31.

- 800 auteurs, dix siècles d'écriture en Tarn-et-Garonne, Montauban, , p.101.