Allemagne-en-Provence

Allemagne-en-Provence est une commune française, située dans le département des Alpes-de-Haute-Provence en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

| Allemagne-en-Provence | |||||

Le château. | |||||

Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Provence-Alpes-Côte d’Azur | ||||

| Département | Alpes-de-Haute-Provence | ||||

| Arrondissement | Forcalquier | ||||

| Intercommunalité | Durance-Luberon-Verdon Agglomération | ||||

| Maire Mandat |

Alex Pianetti 2020-2026 |

||||

| Code postal | 04500 | ||||

| Code commune | 04004 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Allemagniens | ||||

| Population municipale |

544 hab. (2020 |

||||

| Densité | 16 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 43° 46′ 59″ nord, 6° 00′ 28″ est | ||||

| Altitude | Min. 389 m Max. 622 m |

||||

| Superficie | 32,99 km2 | ||||

| Unité urbaine | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Manosque (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Valensole | ||||

| Législatives | Première circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Alpes-de-Haute-Provence

Géolocalisation sur la carte : Provence-Alpes-Côte d'Azur

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | allemagne-en-provence.dlva.fr | ||||

Géographie

Hydrographie

Le village est situé au confluent du Colostre[1], rivière de 36,3 km et du torrent de Montagnac.

Au XIXe siècle, le village était fréquemment inondé par des crues provoquées par des orages, les torrents qui dévalaient la montagne engravant les rues du village.

Environnement

La commune compte 1 826 ha de bois et forêts, soit plus de la moitié de la superficie[2].

Communes limitrophes

|

Valensole | Valensole | Riez |  |

| Saint-Martin-de-Brômes | N | Montagnac-Montpezat | ||

| O Allemagne E | ||||

| S | ||||

| Saint-Martin-de-Brômes | Esparron-de-Verdon | Montagnac-Montpezat |

Lieux-dits et hameaux

En plus du village, la commune comporte 2 hameaux :

- Saint-Antoine ;

- Puberclaire.

Urbanisme

Typologie

Allemagne-en-Provence est une commune rurale[Note 1] - [3]. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[4] - [5].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Manosque, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 30 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[6] - [7].

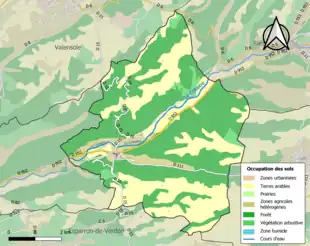

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (58,4 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (57,8 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (55,2 %), terres arables (35 %), zones agricoles hétérogènes (6,6 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (3,2 %)[8].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[9].

Voies routières

Allemagne-en-Provence est située le long de la RD 952 (ancienne route nationale 552), entre Gréoux-les-Bains et Riez.

Lignes régionales, réseau Zou !

Allemagne-en-Provence est desservie par une ligne EXPRESS[10] :

| Ligne | Tracé |

|---|---|

| 67 | Marseille ↔ Gréoux-les-Bains ↔ Allemagne-en-Provence ↔ Riez |

Lignes intercommunales

Le village est aussi desservi par une ligne intercommunale[11]

| Ligne | Parcours |

|---|---|

| 132 | Puimoisson ↔ Riez ↔ Allemagne-en-Provence ↔ Saint-Martin-de-Brômes ↔ Gréoux-les-Bains ↔ Manosque |

Lignes scolaires

Des lignes de transports scolaires ont été mises en place pour rallier le collège de Riez ainsi que les lycées et collèges de Manosque. Ces lignes sont financées par la communauté d'agglomération Durance Luberon Verdon au travers du réseau Trans'Agglo. En plus des lignes existantes du réseau, d'autres ont été rajoutées.

| Ligne | Parcours |

|---|---|

| 141 S | Saint-Martin-de-Brômes ↔ Allemagne-en-Provence ↔ Riez |

| 181 RPI | Montagnac-Montpezat ↔ Allemagne-en-Provence |

Risques naturels et technologiques

Aucune des 200 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton de Riez auquel appartient Allemagne est en zone 1b (risque faible) selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques[12], et en zone 3 (risque modéré) selon la classification probabiliste EC8 de 2011[13]. La commune d’Allemagne est également exposée à trois autres risques naturels[13]:

- feu de forêt,

- inondation (dans la vallée du Verdon),

- mouvement de terrain : la commune est presque entièrement concernée par un aléa moyen à fort[14].

La commune d’Allemagne est également exposée à un risque d’origine technologique, celui de transport de matières dangereuses par route[15]. La route départementale 952 peut être empruntée par les transports routiers de marchandises dangereuses[16].

Le plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPR) de la commune a été approuvé en 1998 pour les risques d’inondation et de séisme[15].

La commune a été l’objet d’un seul arrêté de catastrophe naturelle, en 1987 pour une coulée de boue[13].

Toponymie

La localité apparaît pour la première fois dans les textes dès 429, dans la Chronologie de Lérins[17]. L’étymologie de ce lieu a suscité de nombreuses conjectures, notamment destinées à réfuter la présence d’Alamans dans la région. Ces théories sont aujourd’hui rejetées par les spécialistes depuis un demi-siècle. La forme ancienne Alamania, relevée en 1182, laisse peu de doutes, et indique une formation sur le nom de l’ethnie des Alamans (avec le suffixe -ia), et perpétue le souvenir d’une colonie de ce peuple (cf. Lètes), ou plutôt d’un poste militaire, installée avant les grandes invasions [18] - [19] - [20] - [21].

Parmi les hypothèses fantaisistes datant de la rivalité franco-allemande de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, faites pour nier un rapport entre le nom du village et la Germanie, on trouve celles d'une déesse romaine de la fertilité (Alemona)[22] vénérée par une garnison romaine installée sur le site de l'actuel château, ou que Armagnia (mauvaise graphie datant du XIIIe siècle[17]) vienne de area magna, « grande plaine de graviers »[17] - [23] - [24]. Ces formes ne sont validées par aucune forme ancienne. En outre, il existe quelques homonymes, dont Allemagne (Calvados, Alemannia) ; Aumagne (Charente, Allamania 1290), etc.

La commune se nomme Alemanha de Provença en provençal selon la norme classique et Alemagno de Prouvènço selon la norme mistralienne.

Le lieu-dit la Moutte, proche de la RD 952 et à l’est du village, fait référence à une motte castrale aujourd’hui disparue. Notre-Dame, à l’ouest du village, sur la D 15, est lui aussi issu d’une motte qui possédait une chapelle[25].

Histoire

De la période de présence romaine datent quelques vestiges. Le site de Puberclaire a livré des restes de construction romaine en 1983[26].

Moyen Âge

Vers l’an mille, il y avait deux châteaux sur le terroir de la commune, au Castellet et à la Moutte[27] - [28]. Les deux autres, Notre-Dame et Saint-Marc sont postérieurs.

La motte castrale de la Moutte est fortifiée une première fois dans la deuxième moitié du IXe siècle : sur une plate-forme de 450 à 500 m2, deux bâtiments d’habitation sont construits, dont un utilisant l’antique technique du murus gallicus. Ce bâtiment de 24 m2 est entouré d’une galerie sur pilotis sur deux côtés, l’autre fait environ 50 m2. L’ensemble est incendié volontairement peu avant l’an 1000, afin de remblayer à nouveau la motte pour la surélever de 2 m environ[29] - [30]. La seconde construction consiste en un seul bâtiment de 54 m2, incendié vers 1010, lors d’une attaque[31]. Le site de la Moutte est intéressant, car détruit par un incendie, il a permis la découverte de restes de tous les aliments consommés à l’époque, y compris de la pâte à pain[30]. Le château du Castellet est construit au XIIe siècle. Il est occupé par une compagnie de routiers à la fin du XIVe siècle, avant d’être abandonné[30]. Enfin, le site de Notre-Dame est le castrum original de Saint-Martin-de-Brômes[30].

La seigneurie d’Allemagne appartient aux Castellane du XIIIe au XVe siècle, puis aux Oraison[32].

La seigneurie d'Allemagne entre dans les biens des Castellane en 1218 à l'occasion du mariage d'Agnès Sarda (ou Spata) avec Boniface IV de Castellane. La même année Agnès Spata accorde des franchises aux villageois. La seigneurie d’Allemagne est érigée en baronnie vers 1280[33]. En 1305, une petite communauté juive comptant deux feux était établie à Allemagne[34].

Le , Boniface de Castellane, fils de Boniface, seigneur d'Allemagne et de Constance, fille d'Albert Blacacii, seigneur de Beaudinard, se maria[35].

Un petit château était construit sur un coteau au sud du village, Castelletum de Alamania. Au XIVe siècle, il tombe entre les mains de bandits, les Chamisard, qui en font leur base d’opérations pour rançonner le voisinage. Pour y mettre un terme, les habitants de Riez se réunirent et chassèrent les Chamisard du châtelet, qu’ils démolirent par la suite. Un pacte de désistement du signé par Boniface de Castellane, seigneur d'Allemagne, précise que le seigneur du lieu abandonne ses poursuites contre la communauté de Riez pour la démolition du Castellet.

Au XVe siècle, l’ancienne communauté du Castellet, distincte d’Allemagne avant la crise du XIVe (Peste noire, guerre de Cent Ans) est réunie à celle d’Allemagne, car trop dépeuplée[32].

C'est en 1440 qu'en vertu du testament de Boniface IX de Castellane, la baronnie d'Allemagne fut séparée des terres appartenant aux Castellane et attribuée au fils aîné du testateur, Antoine. Le fils de ce dernier, Boniface X, lui succéda et épousa en 1472 Marguerite de Forbin.

Temps modernes

Le fils de Boniface X, François de Castellane-Allemagne, baron d'Allemagne, agrandit le château d’Allemagne et mourut le .

Leur fils Melchior de Castellane-Allemagne, baron d'Allemagne, ne se maria pas et légua ses biens à Nicolas Mas, son neveu, à condition qu’il porte son nom et ses armes. Chef du parti protestant, il fut tué en 1560 pendant les Guerres de religion, lors d’un combat sur sa terre. Il agrandit et embellit le château d’Allemagne.

En août 1586, le capitaine ligueur Hubert de Vins assiège le château d'Allemagne, où la baronne se trouve seule avec sa garnison commandée par le seigneur d'Espinouse. Elle résiste 16 jours donnant ainsi à son mari Nicolas Mas-Castellane le temps d'accourir avec l'armée protestante.

Celui-ci arrive début septembre avec l’appui de Lesdiguières, entouré des hommes des seigneurs d’Oraison, de Jerante-Senas, de Vintimilles-Tourves, de Forbin-Janson, et autres, tous ennemis de De Vins. Arrivé aux environs d'Allemagne, Lesdiguières s'empare des hauteurs et de tous les passages y aboutissant et manque de peu l’encerclement des troupes ligueuses[36]. De Vins abandonne alors la tranchée qui durait depuis 16 jours, et se range en bataille sur le coteau de Saint-Marc. Le combat s'engage, le . Le baron d'Allemagne engage l’action à la tête des volontaires. Les Ligueurs réussissent à s’ouvrir un passage vers Riez où ils s’abritent, poursuivis par les huguenots. Un des derniers coups d’arquebuse frappe le baron d’Allemagne à la tête et le tue sur le pont de son château ()[37]. Sa veuve, Jeanne de Grasse, préside à ses funérailles et fait exécuter sur sa tombe onze prisonniers catholiques. C’est néanmoins une importante victoire protestante : les Ligueurs perdent 900[38] à 1 200 hommes (tués, blessés et prisonniers) et 18 drapeaux[39] sur 22 qu'ils avaient. La plus grande partie des prisonniers sont égorgés à la nouvelle de la mort du baron d'Allemagne. Douze autres sont encore exécutés le lendemain sur sa tombe.

Alexandre du Mas de Castellane-Allemagne, baron d'Allemagne (1583-1612), fils de Nicolas, avait épousé en 1610, Marthe d’Oraison. En 1612 Alexandre du Mas, ayant eu une querelle avec Annibal de Forbin, seigneur de La Roque, un duel s’ensuivit. Les deux duellistes se mirent dos à dos, se lièrent le bras et en se retournant se frappèrent mortellement. Leurs biens furent saisis par la reine régente, qui donna ceux d’Alexandre à son frère Jean Louis qui les remit à sa nièce Gabrielle du Mas que ruinait la confiscation. Sans postérité de son mariage avec Antoine de Villeneuve, marquis des Arcs, elle testa en faveur de son cousin André d’Oraison.

Marthe d’Oraison est la fondatrice du couvent des capucins de Marseille dont elle prit l’habit sans prononcer les vœux à la mort de son mari. Elle se consacra ensuite au service des pauvres à l’Hôtel Dieu de Paris où elle mourut en 1637 et fut enterrée dans le cloître des capucins Saint-Honoré.

André d’Oraison (cousin issu de germain de Gabrielle du Mas), marquis d’Oraison, baron d'Allemagne à la mort de Gabrielle du Mas de Castellane-Allemagne, épousa Gabrielle de Gianni La Roche. Ils eurent trois enfants dont Madeleine qui épousa en 1699 Jacques Louis d’Ancezune, .

Le , elle cède à Jean-Baptiste de Varages, secrétaire du roi près la Cour des comptes de Marseille depuis le , la baronnie d'Allemagne pour la somme de 216 000 livres.

Pendant la Révolution, Joseph François de Varages, baron d'Allemagne, officier du régiment d'Angoumois, aide de camp du général de Villeneuve, est blessé à Toulon en défendant la ville du côté royaliste en 1793 (voir siège de Toulon). Puis il émigre et ses biens sont déclarés biens nationaux. Il ne rentre en France, ruiné, qu'à la Restauration.

Avec son fils Alexandre de Varages, baron d'Allemagne (1815-1891), s'éteignit à Aix-en-Provence la branche de Varages-Allemagne. Il testa en faveur de Paul d'Allemagne, petit-fils du général de division Claude d'Allemagne, déjà baron d’Empire, qui, de ce fait, reprit les armes des Varages-Allemagne (d’azur à deux lions affrontés d’or soutenant une étoile du même)

Révolution française

La société patriotique de la commune y est créée pendant l’été 1792[40]. En 1793, le château est désigné comme pouvant être détruit, mais échappe à la démolition[41].

XIXe siècle

Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, l’industrie de la faïence est prospère à Allemagne, et le reste jusque dans les années 1820. Son style imitait les faïences de Moustiers-Sainte-Marie[42].

Le coup d'État du 2 décembre 1851 commis par Louis-Napoléon Bonaparte contre la Deuxième République provoque un soulèvement armé dans les Basses-Alpes, en défense de la Constitution. Après l’échec de l’insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République : 14 habitants d’Allemagne sont traduits devant la commission mixte, la majorité étant condamnés à la déportation en Algérie[43].

Comme de nombreuses communes du département, Allemagne se dote d’une école bien avant les lois Jules Ferry : en 1863, elle en possède déjà une qui dispense une instruction primaire aux garçons, au chef-lieu[44]. Aucune instruction n’est donnée aux filles : la loi Falloux (1851), qui impose l’ouverture d’une école de filles aux communes de plus de 800 habitants, ne concerne pas Allemagne[45]. En revanche, la première loi Duruy (1867), qui abaisse ce seuil à 500 habitants, est appliquée par la municipalité[46].

XXe siècle

En 1930, la coopérative construit une distillerie de plantes à parfum[47].

Jusqu’au milieu du XXe siècle, la vigne était cultivée à Allemagne et occupait plusieurs dizaines d’hectares. Le vin produit était destiné à l’autoconsommation et à la vente sur les marchés régionaux. Cette culture est aujourd’hui abandonnée[48].

Héraldique

|

Blason | De gueules à un château d’or, flanqué de quatre tours pavillonnées du même[49]. |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Économie

Aperçu général

En 2009, la population active s'élevait à 220 personnes, dont 29 chômeurs [50] (43 fin 2011[51]). Ces travailleurs sont très majoritairement salariés (75 %)[52] et travaillent majoritairement hors de la commune (67,5 %)[52]. Les services et l'administration fournissent la majorité des emplois (55,6 %), suivis par l'industrie et la construction avec 40 % des actifs de la commune fin 2010. L’agriculture employait 2 personnes[53].

Au , les établissements actifs dans la commune sont principalement des commerces et des services (30 des 71 établissements), puis les entreprises du secteur industriel (10), avec les exploitations agricoles (19)[53].

Agriculture

Fin 2010, le secteur primaire (agriculture, sylviculture, pêche) comptait 19 établissements différents[53].

Le nombre d’exploitations, selon l’enquête Agreste du ministère de l’Agriculture, est resté stable dans les années 2000, à 16, les grandes cultures passant de 7 à 10 exploitations, et le nombre d’élevages ovins augmentant à 4. Les autres exploitations pratiquent la polyculture et l’élevage hors-sol. Dans le même temps, les exploitations spécialisées dans le maraîchage ont disparu[54]. De 1988 à 2000, la surface agricole utile (SAU) a fortement augmenté, passant de 743 à 1342 ha[55]. Dans les années 2000, la SAU a régressé à 1176 ha, mais reste à un niveau beaucoup plus élevé qu’en 1988. Les grandes cultures occupent plus de la moitié de l’espace (650 ha, stable sur dix ans), le reste étant essentiellement consacré à l’élevage (476 ha en 2010)[54]. Parmi les éleveurs, se trouve un élevage géant de brebis, occupant 1 200 ha (sur plusieurs communes) et comptant 4 000 brebis[56].

La culture de l’olivier est pratiquée dans la commune depuis des siècles, tout en étant limitée. Le terroir de la commune se situe en effet à la limite altitudinale de l’arbre, qui ne peut que difficilement être exploité au-delà des 650 mètres. L’oliveraie communale n’occupait donc que quelques dizaines d’hectares en complantation. Après une période de régression, elle compte moins de 1 000 pieds[57].

Industrie

Fin 2010, le secteur secondaire (industrie et construction) comptait 18 établissements différents, employant un total de 18 salariés[53].

Activités de service

En 2009, le secteur tertiaire (commerces, service) comptait 30 établissements (avec 9 emplois salariés), auxquels s'ajoutent les 4 établissements administratifs et de services publics (salariant 16 personnes)[53].

D'après l'Observatoire départemental du tourisme, la fonction touristique est importante pour la commune, avec entre 1 et 5 touristes accueillis pour un habitant[58], malgré une capacité d'hébergement limitée[59]. Plusieurs structures d'hébergement à finalité touristique existent dans la commune :

- 1 hôtel[60] (classé deux étoiles[61]), de 10 chambres[62] ;

- quelques meublés[63] et chambre d’hôtes[64] ;

- mais aucun camping ni hébergement collectif selon l’Atlas de l’hébergement.

Les résidences secondaires offrent par contre une capacité d’hébergement importante, avec 168 logements (soit 38,4 % des logements de la commune)[62].

La maison des produits du terroir propose une gamme variée des productions locales. Elle a été fondée par une trentaine d'agriculteurs, artisans et artistes de la basse vallée du Verdon. Ils exposent leurs produits : huile d’olive, confitures, miel, biscuits, pâtés, vins, fromage de chèvre, bijoux, couteaux, vêtements, cuir, grès, faïence, pâteries vernissées, santons, essence de lavande, etc.[65].

Politique et administration

Intercommunalité

Allemagne-en-Provence fait partie :

- de 2009 à 2013, de la communauté de communes Luberon Durance Verdon ;

- depuis le , de la communauté d'agglomération Durance Luberon Verdon.

Municipalité

Enseignement

La commune est dotée d’une école maternelle[72].

Budget et fiscalité

| Taxe | Part communale | Part intercommunale | Part départementale | Part régionale |

|---|---|---|---|---|

| Taxe d'habitation | 9,23 % | 0,00 % | 5,53 % | 0,00 % |

| Taxe foncière sur les propriétés bâties | 27,47 % | 0,00 % | 14,49 % | 2,36 % |

| Taxe foncière sur les propriétés non bâties | 65,69 % | 0,00 % | 47,16 % | 8,85 % |

| Taxe professionnelle | 20,84 % | 0,00 % | 10,80 % | 3,84 % |

La part régionale de la taxe d'habitation n'est pas applicable. La taxe professionnelle est remplacée en 2010 par la cotisation foncière des entreprises (CFE) portant sur la valeur locative des biens immobiliers et par la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) (les deux formant la contribution économique territoriale).

Environnement et recyclage

La collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés et la protection et mise en valeur de l'environnement se font dans le cadre de la Durance Luberon Verdon.

Démographie

Les habitants sont nommés les Allemagniens[2].

En 2020 ![]() , la commune d’Allemagne-en-Provence comptait 544 habitants. À partir du XXIe siècle, les recensements réels des communes de moins de 10 000 habitants ont lieu tous les cinq ans (2006, 2011, 2016 pour Allemagne-en-Provence). Les autres chiffres sont des estimations.

, la commune d’Allemagne-en-Provence comptait 544 habitants. À partir du XXIe siècle, les recensements réels des communes de moins de 10 000 habitants ont lieu tous les cinq ans (2006, 2011, 2016 pour Allemagne-en-Provence). Les autres chiffres sont des estimations.

L’histoire démographique d’Allemagne-en-Provence est marquée par une période d’« étale » où la population reste stable à un niveau élevé. Cette période dure de 1806 à 1841. L’exode rural provoque ensuite un mouvement de perte de population de longue durée. En 1921, la commune enregistre la perte de plus de la moitié de sa population par rapport au maximum historique de 1836[77]. Le mouvement de perte se poursuit jusqu’aux années 1970. Depuis, la population est sur une pente ascendante rapide, et rejoint les 70 % de son maximum.

Lieux et monuments

Architecture civile

Dans le village, à l’angle d’une place, maison de la fin du XVIe siècle-début du XVIIe, avec porte dotée de pilastres à impostes de style toscan, et tour sur la rue[78].

Deux maisons possèdent des escaliers dont la balustrade est travaillée en gypserie[79].

Châteaux d’Allemagne

Trois châteaux sur motte sont présents sur la commune : la motte de la Moutto, la motte Notre-Dame, la motte Saint-Marc.

Le château, monument historique classé par arrêté du [80], est composé :

- d’une partie médiévale à l’est (donjon fin XIVe[81]) ;

- d’une partie Renaissance (XVIe), souvent modifiée ;

- d’un parc, site classé[82].

Il sert de refuge à la famille des Castellane au XIIIe siècle[83], quand le comte Charles Ier de Provence confisque les fiefs de Boniface V. Boniface X fait construire le logis Renaissance (aile nord-sud), achevé par son fils vers 1545 (aile est-ouest). Jeanne de Grasse y ajoute la cheminée de la salle principale, ornée de gypseries, de la fin du XIVe siècle pour Serge Panarotto[84], ou du début du suivant pour la comtesse du Chaffaut[85]. Elle est ornée de statues en ronde-bosse, encadrant un fronton, le tout surmonté d’une frise finement ouvragée. La source d’inspiration est antique[86]. La partie médiévale qui subsiste date de la fin du XVe siècle, le sommet ayant été fortement restauré à la fin du XIXe siècle[87].

Il est orné de nombreuses gypseries, dont une cheminée monumentale encadrée de deux personnages mythologiques, dans la grande salle (XVIe siècle)[88]. Dans une niche au-dessus du balcon de la tour du château se trouve une petite statue d'une déesse enceinte.

Le château a servi de colonie de vacances du syndicat des confiseurs d’Apt au milieu du XXe siècle. Les parties construites sont classées monument historique[89]. Le parc d'un demi-hectare qui l'entoure, orné de plantations de platanes, tilleuls, marronniers et cyprès, est un site classé depuis 1942[82].

Architecture religieuse

L’église est placée sous le vocable et le patronage de saint Marc[90]. Une église de ce nom existait déjà au XIIIe siècle, sa construction actuelle n’est pas antérieure à 1550, selon l’Atlas historique de Provence[32]. La nef nord, romane, remaniée au XVIIe siècle[91], est liée par de grandes arcades à la nef sud, plus récente. La façade est du XIXe siècle. Le chevet est plat[92]. Son clocher, son chœur roman, sont du XIIIe siècle[93].

Elle possède deux tableaux du XVIIe siècle :

- un Rosaire avec les quinze mystères de la Vierge (douloureux, glorieux, joyeux)[94] - [95] ;

- une Annonciation de style antérieur au XVIIe siècle, peut-être issue d’un atelier d’un grand maître[96] - [97].

Le tabernacle remonte, en partie, au XVe siècle[98].

La chapelle Saint-Marc est construite sur l’avancée du Vaugiscle, qui domine le village de plus de 110 m. Elle a connu au moins quatre états successifs, et la saint-Marc (le ) est l’occasion d’un pèlerinage[28].

D’autres chapelles ont existé[99] mais ont disparu : les chapelles Notre-Dame-de-la-Colle, Saint-Pierre, aux XVIIIe – XIXe siècles, la chapelle Saint-Éloi sur la route de Saint-Martin-de-Brômes (où l’on faisait bénir les chevaux le 24 juin), et l’église du Castellet n’est signalée qu’au Moyen Âge[28].

Vie locale

Transports en commun

La commune d'Allemagne-en-Provence est desservie par la ligne de bus qui relie Riez à Manosque[102]. Une connexion est faite à Manosque à la gare SNCF de Manosque-Gréoux-les-Bains et la gare routière. Il existe aussi un service d'autocars LER - autocars SUMIAN entre Riez et Marseille par Allemagne-en-Provence, Gréoux, Vinon et Aix-en-Provence (3 services par jour sauf le dimanche).

Personnalités liées à la commune

- Nicolas Mas-Castellane (?-1586), dit le baron d’Allemagne, capitaine protestant

- François Charles Bouche (1736-1794), député d’Aix aux États généraux de 1789

- Prosper Allemand (1815-1902), condamné au bagne de Toulon pour avoir résisté au coup d'État du 2 décembre 1851, député de 1871 à 1881[103]

Notes et Références

Notes

- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

Références

- Fiche du Colostre sur le site du SANDRE

- Roger Brunet, « Canton de Riez », Le Trésor des régions, consultée le 8 juin 2013.

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Zou ! Le réseau de transport de la Région Sud

- DLVA Mobilité

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, Dossier départemental sur les risques majeurs dans les Alpes-de-Haute-Provence (DDRM), 2008, p. 39.

- Ministère de l’Écologie, du développement durable, des transports et du logement, Notice communale sur la base de données Gaspar, mise à jour le 7 février 2012, consultée le 25 juin 2012.

- Préfecture, DDRM, p. 37.

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, Dossier départemental sur les risques majeurs dans les Alpes-de-Haute-Provence, op. cit., p. 95.

- Préfecture, DDRM, p. 80.

- Michel de La Torre, Alpes-de-Haute-Provence : le guide complet des 200 communes, Paris, Deslogis-Lacoste, coll. « Villes et villages de France », 1989, Relié, 72 p. (non-paginé) (ISBN 2-7399-5004-7).

- Charles Rostaing, Essai sur la toponymie de la Provence depuis les origines jusqu’aux invasions barbares, Laffite Reprints, Marseille, 1973 (1re édition 1950), p. 455.

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France : étymologie de 35 000 noms de lieux, vol. 2 : Formations non-romanes ; formations dialectales, Genève, Librairie Droz, coll. « Publications romanes et françaises » (no 194), , 676 p. (ISBN 978-2-600-00133-5, lire en ligne). § 12400, p. 735.

- Bénédicte et Jean-Jacques Fénié, Toponymie provençale, Éditions Sud-Ouest, coll. « Sud Ouest Université », , 128 p. (ISBN 978-2-87901-442-5), p. 56.

- Philippe Blanchet, Petit dictionnaire des lieux-dits en Provence, Montfaucon, Librairie contemporaine, 2003, (ISBN 2-905405-22-8), p. 18.

- Le nom du village serait dérivé de Alemona

- J. Audibert, Basses-Alpes.fr, consulté le 15 septembre 2010.

- article Verdon sur Libre-savoir.org, modifié le 3 juin 2010, consulté le 15 septembre 2010.

- Daniel Mouton, « Les fortifications de terre de la Provence médiévale : l’exemple du bassin de la Durance moyenne », Bastides, bories, hameaux. L’habitat dispersé en Provence, Actes des 2e journées d’histoire régionale de Mouans-Sartoux, 15 et 16 mars 1985, Mouans-Sartoux, Centre régional de documentation occitane, 1986, p. 115-116.

- Marc Gauthier, « Provence-Alpes-Côte d’Azur », Gallia, Tome 43, no 2, 1985. p. 515.

- Parc naturel du Luberon, Autour de l’An Mil en pays de Forcalquier, catalogue d’exposition, 2007, p. 30-31.

- Daniel Thiery, « Allemagne-en-Provence », Archeo Provence, publié le 12 décembre 2010, mis à jour le 15 décembre 2010, consulté le 25 juin 2012.

- « Allemagne : la Moutte », Archéologie médiévale, Éditions du CNRS, no 39, 2009, p. 266.

- Daniel Mouton, « Genèse des premières fortifications provençales », Laboratoire d’archéologie médiévale et moderne en Méditerranée, consulté le 11 novembre 2013.

- Daniel Mouton, « Allemagne : la Moutte », Archéologie médiévale, éditions du CNRS, no 38, 2008.

- Sous la direction d'Édouard Baratier, Georges Duby et Ernest Hildesheimer, Atlas historique. Provence, Comtat Venaissin, principauté d’Orange, comté de Nice, principauté de Monaco, Paris, Librairie Armand Colin, (BNF 35450017), p. 159.

- « XVe journée archéologique », dans Annales de Haute-Provence, no 308, 2e trimestre 1989, p. 14.

- Édouard Baratier, La démographie provençale du XIIIe au XVIe siècles, avec chiffres de comparaison pour le XVIIIe siècle, Paris : SEVPEN/EHESS, 1961. Collection « Démographie et société », 5. p. 70.

- Baron du Roure, Blacas, p. 7.

- Un tableau représentant cette bataille est visible dans la salle Lesdiguières du musée de la Révolution française.

- « XVe journée archéologique », p. 17-18.

- « XVe journée archéologique », p. 18.

- Jacques Cru, Histoire des Gorges du Verdon jusqu’à la Révolution, coédition Édisud et Parc naturel régional du Verdon, 2001, (ISBN 2-7449-0139-3), p. 203.

- Patrice Alphand, « Les Sociétés populaires », La Révolution dans les Basses-Alpes, Annales de Haute-Provence, bulletin de la société scientifique et littéraire des Alpes-de-Haute-Provence, no 307, 1er trimestre 1989, 108e année, p. 296-297.

- Raymond Collier, La Haute-Provence monumentale et artistique, Digne, Imprimerie Louis Jean, , 559 p., p. 243.

- Raymond Collier, op. cit., p. 510.

- Henri Joannet, Jean-Pierre Pinatel, « Arrestations-condamnations », 1851-Pour mémoire, Les Mées : Les Amis des Mées, 2001, p. 71.

- Jean-Christophe Labadie (directeur), Les Maisons d’école, Digne-les-Bains, Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, 2013, (ISBN 978-2-86-004-015-0), p. 9.

- Labadie, op. cit., p. 16.

- Labadie, op. cit., p. 18.

- Nicole Tucelli, Carole Pauvarel, Notice no IA04000054, base Mérimée, ministère français de la Culture, consultée le 25 octobre 2008.

- André de Réparaz, « Terroirs perdus, terroirs constants, terroirs conquis : vigne et olivier en Haute-Provence XIXe – XXIe siècles », Méditerranée, 109 | 2007, p. 56 et 59.

- « XVe journée archéologique », p. 14.

- Insee, Dossier local - Commune : Allemagne-en-Provence (04004), p. 5.

- Insee, Dossier local, p. 8.

- Insee, Dossier local, p. 7.

- Insee, Dossier local, p. 16.

- Ministère de l'Agriculture, « Orientation technico-économique de l’exploitation », Recensements agricoles 2010 et 2000. (lien : attention, le fichier fait 4,4 Mio).

- Insee, « Exploitations agricoles en 1988 et 2000 », Insee, 2012 (fichier de 24,6 Mio).

- Laure Gareta, « La Confédération paysanne interpelle la Safer pour empêcher l'extension d'une exploitation », La Provence, 11 février 2014, p. 3.

- Réparaz, op. cit., p. 58.

- Observatoire départemental du tourisme, Atlas de l'hébergement touristique, décembre 2008, p. 6.

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 7.

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 11.

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 16.

- Insee, Dossier local, p. 17.

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 32.

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 38.

- « Maison des produits du terroir à Allemagne-en-Provence »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) (consulté le )

- [Sébastien Thébault, Thérèse Dumont], « La Libération », Basses-Alpes 39-45, publié le 31 mars 2014, consulté le 2 avril 2014.

- Lucien Villecroze est l’un des 500 élus qui ont parrainé la candidature de Raymond Barre (UDF) à l’élection présidentielle de 1988, cf Conseil constitutionnel, liste des citoyens ayant présenté les candidats à l’élection du Président de la République, Journal officiel de la République française du 12 avril 1988, pages 4785, disponible en ligne, consulté le 29 juillet 2010.

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, D’Aiglun à Braux (liste 1), consulté le 6 mars 2013.

- M. D., « Les derniers vœux du maire Christian Matheron », La Provence, 26 janvier 2014, p. 8.

- Répertoire national des élus (RNE) - version de juillet 2020, consulté le 3 juillet 2020

- « Répertoire national des élus (RNE) - version octobre 2021 », sur le portail des données publiques de l'État (consulté le )

- Inspection académique des Alpes-de-Haute-Provence, Liste des écoles de la circonscription de Manosque, publiée le 27 avril 2010, consultée le 31 octobre 2010.

- « Impôts locaux à Allemagne en Provence », sur taxe.com.

- Les comptes de la commune de 2000 à 2015: Données Individuelles Budget principal seul

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Christiane Vidal, « Chronologie et rythmes du dépeuplement dans le département des Alpes de Haute- Provence depuis le début du XIXe siècle. », Provence historique, tome 21, no 85, 1971, p. 287.

- Raymond Collier, op. cit., p. 361.

- Comtesse du Chaffaut, Gypseries en Haute-Provence : cheminées et escaliers (XVIe – XVIIe siècles), Turriers, Naturalia publications, (ISBN 2-909717-22-4), p. 18-20.

- « Château », notice no PA00080348, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Raymond Collier, op. cit., p. 252.

- Direction régionale de l'environnement, « Les rochers et les groupes de rochers », Inventaire départemental des sites classés, DIREN, publié en octobre 2003, consulté le 4 août 2012.

- Le château et son histoire

- Serge Panarotto, Châteaux de Provence, Édisud, collection patrimoines, Aix-en-Provence 2003, (ISBN 2-7449-0353-1), p. 68.

- Comtesse du Chaffaut, op. cit., p. 14.

- Comtesse du Chaffaut, op. cit., p. 14-18.

- Raymond Collier, op. cit., p. 251-252.

- Raymond Collier, op. cit. p 497.

- Arrêté du 2 septembre 1986, Notice no PA00080348, base Mérimée, ministère français de la Culture, consultée le 25 octobre 2008.

- Le soutien de la Fondation du patrimoine à la restauration de l'église

- Raymond Collier, op. cit., p. 168.

- Raymond Collier, op. cit., p. 76.

- Raymond Collier, op. cit., p. 117.

- Notice no PM04003331, base Palissy, ministère français de la Culture tableau : Donation du rosaire

- Notice no PM04000570, base Palissy, ministère français de la Culture tableau : Donation du rosaire avec les mystères de la vie du Christ

- « XVe journée archéologique », dans Annales de Haute-Provence, no 308, 2e trimestre 1989, p. 15.

- Notice no PM04001823, base Palissy, ministère français de la Culture tableau et son cadre : Annonciation

- Raymond Collier, op. cit., p. 471.

- Allemagne-en-Provence

- Monument aux morts de la guerre de 1939-1945

- Monument aux Morts 1939-1945, Monument aux Morts 1914-1918

- horaires de bs Riez-Manosque

- Pierre Allemand

Voir aussi

Bibliographie

- Raymond Collier, La Haute-Provence monumentale et artistique, Digne, Imprimerie Louis Jean, , 559 p.

- Sous la direction d'Édouard Baratier, Georges Duby et Ernest Hildesheimer, Atlas historique. Provence, Comtat Venaissin, principauté d’Orange, comté de Nice, principauté de Monaco, Paris, Librairie Armand Colin, (BNF 35450017)

- Allemagne-en-Provence, par Daniel Thiery

- Jean-Joseph-Maxime Féraud, Histoire, géographie et statistique du département des Basses-Alpes. Nyons, Chantemerle éditeur 1972. Réimpression de l'édition définitive de Digne, 1861

- Laurence Brucelle, Provence. Châteaux connus et méconnus, Éditions ARCOL, Pourrières, 1998 (ISBN 2-9508831-1-7)

- Daniel Mouton (directeur), La Moutte d'Allemagne-en-Provence, un castrum précoce du Moyen Âge central, Arles, Aix-en-Provence, Errance/Centre Camille Jullian, 2015, 172 pages.

- Coordination générale : René Dinkel, Élisabeth Decugnière, Hortensia Gauthier, Marie-Christine Oculi. Rédaction des notices : CRMH : Martine Audibert-Bringer, Odile de Pierrefeu, Sylvie Réol. Direction régionale des antiquités préhistoriques (DRAP) : Gérard Sauzade. Direction régionale des antiquités historiques (DRAH) : Jean-Paul Jacob directeur, Armelle Guilcher, Mireille Pagni, Anne Roth-Congés Institut de recherche sur l'architecture antique (Maison de l'Orient et de la Méditerranée-IRAA)-Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Suivez le guide : Monuments Historiques Provence Alpes Côte d’Azur, Marseille, Direction régionale des affaires culturelles et Conseil régional de Provence – Alpes - Côte d’Azur (Office Régional de la Culture), 1er trimestre 1986, 198 p. (ISBN 978-2-906035-00-3 et 2-906035-00-9)Guide présentant l'histoire des monuments historiques ouverts au public en Provence – Alpes – Côte - d'Azur, avec cartes thématiques (traduit en allemand et anglais en septembre 1988). Saint-Rémy-de-Provence : Allemagne-en-Provence, p. 14

- Hélène Vésian en collaboration avec Évelyne Falvard et Claude Gouron, Châteaux et bastides en Haute Provence aux XVIe siècle, XVIIe et XVIIIe siècles, Avignon, Aubanel, , 167 p. (ISBN 2-7006-0145-9)Allemagne-en-Provence, pp.17 à 20

- Charles-Laurent Salch, Dictionnaire des châteaux et des fortifications du moyen âge en France, Strasbourg, Editions Publitotal, 4ème trimestre 1979, 1287 p. (ISBN 978-2-86535-070-4 et 2-86535-070-3)Allemagne-en-Provence, p. 22

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative à la musique :

- Ressource relative aux organisations :

- Allemagne-en-Provence sur le site de l'Institut géographique national

- Le patrimoine architectural et mobilier des communes sur le site officiel du ministère français de la Culture (Bases Mérimée, Palissy, Palissy, Mémoire, ArchiDoc), Médiathèque de l'architecture et du patrimoine (archives photographiques) diffusion RMN, et service régional de l'inventaire général de la direction de la Culture et du Patrimoine de la Région PACA]

- Site de la Direction Régionale de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) et Inventaire et protections réglementaires de l'environnement des communes

- Chiffres clés publiés par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Dossier complet

- Inventaire national du patrimoine naturel de la commune