Saint-Julien-d'Ance

Saint-Julien-d'Ance est une commune française située dans le département de la Haute-Loire en région Auvergne-Rhône-Alpes.

| Saint-Julien-d'Ance | |||||

Saint-Julien-d'Ance en 2017. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Auvergne-Rhône-Alpes | ||||

| Département | Haute-Loire | ||||

| Arrondissement | Le Puy-en-Velay | ||||

| Intercommunalité | Communauté d'agglomération du Puy-en-Velay | ||||

| Maire Mandat |

Gérard Triolaire 2020-2026 |

||||

| Code postal | 43500 | ||||

| Code commune | 43201 | ||||

| Démographie | |||||

| Population municipale |

246 hab. (2020 |

||||

| Densité | 14 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 45° 18′ 17″ nord, 3° 54′ 48″ est | ||||

| Altitude | Min. 653 m Max. 954 m |

||||

| Superficie | 17,82 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton du Plateau du Haut-Velay granitique | ||||

| Législatives | Deuxième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Haute-Loire

Géolocalisation sur la carte : Auvergne-Rhône-Alpes

| |||||

Géographie

Située au Nord Est du département de la Haute-Loire, dans la vallée de l'Ance du Nord. La commune est traversée par l'Ance d'ouest en est.

Cette dernière prend sa source à 1345m. d'altitude, près de la Jasserie de Pégrol, sur la commune de Valcivières (Puy-de-Dôme) et rejoint la Loire, à Bas en Basset (en Haute Loire). Elle comporte un affluent, Le Chandieu. Elle est connue pour la pureté de ses eaux

C'est une région de moyenne montagne, au climat continental avec des étés qui peuvent être très chauds, et des hivers extrêmement rigoureux.

Le territoire de la commune est très boisé, essentiellement par des essences de pins, hêtres et sapins. Une faune nombreuse les peuple : écureuils, renards, sangliers, chevreuils. C'est aussi un bon territoire pour l'observation ornithologique. Le héron cendré a été récemment réintroduit avec succès.

Le sol, d'origine essentiellement volcanique (le plateau d'Échaffois correspond à l'ancien cratère du volcan), est riche et productif. Si les parcelles de terre sont plutôt petites eu égard aux nombreuses déclivités, leur rendement est bon. Elles produisent de l'excellent froment et la culture de la lentille, au XIXe siècle, pouvait rivaliser en qualité avec celle pratiquée à Saint-Paulien ou Polignac.

Sur la rive gauche de l'Ance, le terrain est plus granitique. Mais les dépôts sédimentaires lui apportent une grande fécondité. On y récolte le seigle, l'orge, l'avoine, le colza, la rave et la pomme de terre. Jusqu'au XIXe siècle, le chanvre était également abondamment cultivé mais a été abandonné au profit d'autre textiles.

(sources : mélanges historiques, abbé J. B. Payrard et histoire de la ville et du canton de Craponne, abbé Régis Pontvianne[1])

Au-dessus du village, dans le hameau de Bourianne, au flanc du plateau de Vacherolles, se trouve la coulée de lave de Bourianne[2], datant d'environ deux millions d'années[3] et s'étalant sur plus d'un kilomètre[4]. Il s'agit en fait d'un couloir d'éboulis, une véritable rivière de pierre. Cette coulée serait sortie du volcan de l'Echaffoit, il y a 6,5 millions d'années et en se refroidissant a formé des orgues de basalte de forme hexagonale.

La rivière de l'Ance du Nord a creusé sa vallée sur les bords de la coulée dans les roches plus tendres aussi le basalte a constitué un plateau dont les bords ont été soumis au gel de la dernière période glaciaire, ce qui a provoqué l'éboulement du basalte. Les sources souterraines coulant sous la coulée de lave, entraînant l'argile font reposer les blocs de basalte sur du vide, ce qui a contribué à l'effondrement du plateau. La vue du sommet de la coulée permet de visualiser la rivière de pierres et un panorama sur la vallée de l'Ance, les monts du Forez jusqu'au sommet de Pierre-sur-Haute. Un sentier permet depuis le parking de Bourianne d'en faire le tour, et il est possible d'accéder au plateau en voiture par le village de Longefonds.

Localisation

La commune de Saint-Julien-d'Ance se trouve dans le département de la Haute-Loire, en région Auvergne-Rhône-Alpes[I 1].

Elle se situe à 47 km par la route[Note 1] du Puy-en-Velay[5], préfecture du département, et à 9 km de Craponne-sur-Arzon[6], bureau centralisateur du canton du Plateau du Haut-Velay granitique dont dépend la commune depuis 2015 pour les élections départementales[I 1].

Les communes les plus proches[Note 2] sont[7] : Saint-Georges-Lagricol (2,2 km), Saint-André-de-Chalencon (5,6 km), Craponne-sur-Arzon (5,9 km), Boisset (5,9 km), Tiranges (5,9 km), Saint-Pierre-du-Champ (6,3 km), Saint-Pal-de-Chalencon (6,8 km), Beaune-sur-Arzon (8,0 km).

Urbanisme

Typologie

Saint-Julien-d'Ance est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 3] - [8] - [I 2] - [9]. La commune est en outre hors attraction des villes[I 3] - [I 4].

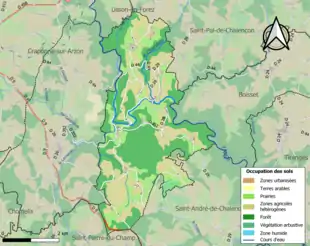

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (55,3 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (55,3 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (43,7 %), zones agricoles hétérogènes (32,6 %), prairies (22,7 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (1 %)[10].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Habitat et logement

En 2018, le nombre total de logements dans la commune était de 235, alors qu'il était de 235 en 2013 et de 227 en 2008[I 5].

Parmi ces logements, 46,3 % étaient des résidences principales, 42,5 % des résidences secondaires et 11,2 % des logements vacants. Ces logements étaient pour 96,6 % d'entre eux des maisons individuelles et pour 1,3 % des appartements[I 6].

Le tableau ci-dessous présente la typologie des logements à Saint-Julien-d'Ance en 2018 en comparaison avec celle de la Haute-Loire et de la France entière. Une caractéristique marquante du parc de logements est ainsi une proportion de résidences secondaires et logements occasionnels (42,5 %) supérieure à celle du département (16,1 %) et à celle de la France entière (9,7 %). Concernant le statut d'occupation de ces logements, 88,1 % des habitants de la commune sont propriétaires de leur logement (90,2 % en 2013), contre 70 % pour la Haute-Loire et 57,5 pour la France entière[I 7].

Histoire

Le territoire de Saint-Julien-d'Ance fut sans doute habité dès les temps préhistoriques, comme l'attestent un polissoir en pierre et différents objets donnés au musée Crozatier au Puy-en-Velay découverts au Fieu. L'abbé Payrard mentionne également les restes d'un monument gaulois sur le plateau d'Échaffois. La commune est traversée par une ancienne voie romaine importante dont on trouve des vestiges sur le même plateau. Un trésor de 32 médailles romaines, découvert dans un champ près du village du Best en 1867, se trouve aussi au Musée du Puy. Les spécialistes datent la frappe de ces médailles entre 253 et 272.

Le lieu est cité dans des écrits dès 958. La paroisse était desservie par un prieur de l'ordre des Prémontrés nommé par l'abbé de Doue, près du Puy-en-Velay. Les curés-prieurs dépendirent directement de l'abbaye de Doue jusqu'à la Révolution.

Saint-Julien-d'Ance était rattaché à la province du Forez jusqu'en 1789 pour la partie située sur la rive gauche de l'Ance, et au Velay pour la rive droite. C'est au XIVe siècle que la rivière l'Ance formera la frontière entre le Forez (Lyonnais) et le Velay (Languedoc).

Le des paroissiens assassinèrent leur curé-prieur, Théofrède Plantin, dans l'église à l'issue de la messe parce que celui-ci, plutôt âpre au gain, voulait aligner la contribution de ses ouailles côté Forez, jusqu'alors plus favorable dans cette juridiction, avec la dîme plus importante versée par la partie vellave. L'église resta fermée (« interdite ») de longues années et les paroissiens répartis dans les paroisses voisines en fonction de leur lieu d'habitation. Elle ne fut « réconciliée » que le par Mgr de Béthune, évêque du Puy après une « dépollution » d'une douzaine d'années environ.

La paroisse n'échappa pas à la tourmente révolutionnaire, même si un grand fond de piété lui évita les excès qui en caractérisèrent d'autres. Néanmoins, l'église fut profanée, une de ses cloches envoyées à la fonte des canons et la flèche de son clocher abattue. Elle n'a jamais été relevée. L'abbé Jean-Baptiste Mosnier, fut guillotiné au Puy le , pour avoir rétracté publiquement son serment à la constitution civile du clergé, puis de poursuivre clandestinement son apostolat. Le curé de Saint-Julien, Antoine Reynier avait fait de même le , mais il se fit oublier jusqu'en 1797 où il retrouva sa paroisse. Durant toute cette période, la majeure partie de la population de Saint-Julien, mais aussi de toute la région de Craponne, resta fidèle aux prêtres non jureurs et leur apporta une aide constante.

Essentiellement agricole, la population se composait aussi de forgerons, aubergistes, boulangers, tailleurs d'habit, sabotiers. La culture du chanvre occupait une place de choix : il était essentiellement utilisé pour la confection des vêtements et du linge de maison. Le chanoine Pontvianne fait plusieurs fois mention de cette culture dans son ouvrage déjà cité ("La ville et le canton de Craponne") et de nombreux moulins possédaient des meules pour le chanvre (In Pierre Carrou - Les moulins - Société d'archéologie, d'histoire et de géologie de la région de Craponne, 1997). Peu confortable, rêche mais quasi inusable, il fut remplacé peu à peu par des textiles plus doux et agréables à porter. La culture de la pomme de terre (appelée dans la région « truffe » ou « trifola ») était pratiquée sur le plateau craponnais avant Parmentier. Dès 1750, il en est fait mention à Saint-Julien dans des actes de partage ou des testaments.

La dentelle au carreau

L'industrie de la dentelle occupa les femmes de l'ancien régime jusqu'au milieu du XXe siècle. Bien que peu rémunératrice, elle apportait un salaire d'appoint non négligeable dans les ménages. C'était aussi la principale ressource des femmes célibataires. La dentelle des environs de Craponne était particulièrement prisée, comme le montre la Médaille d'or obtenue à l'exposition universelle de Paris en 1900 par la maison Surrel. Plusieurs négociants craponnais doivent à cette industrie une fortune considérable. Des milliers de dentellières à domicile travaillaient pour eux à St-Julien et dans tout le canton (cf Rémi Laroere - Mémoire de master : "la fabrique de dentelle Surrel à Craponne - 1853-1914" - Université Blaise Pascal - Clermont II - 2011).

Le jour de passage du « leveur », chargé de collecter la dentelle pour le compte du négociant (à Saint-Julien essentiellement la famille Surrel, de Craponne - Rémi Laroere - op. cit.) était important pour la communauté et source d'une animation inaccoutumée. Ce jour-là, il y avait dans les villages force débauche de café, de gâteaux secs voire de «ratafia" (Ulysse Rouchon - "La vie paysanne dans la Haute-Loire" - Editions de la Société des études locales - Le Puy - 1933). Le « leveur » fournissait également le fil, les cartons, les fuseaux de buis (il en existait plusieurs dizaines de modèles suivant le point à effectuer), les épingles à tête de verre multicolores. Ces fournitures étaient retenues sur le salaire, et le bénéfice de la dentellière s'en trouvait réduit d'autant. L'achat du « carreau », orné de toile cirée fleurie et d'images pieuses coloriées et dentelées achetées au colporteur, incombait aussi à l'artisane. Souvent, elle en héritait de sa propre mère.

Cette belle industrie peu rémunératrice nécessitant habileté et délicatesse disparut progressivement, passée de mode et remplacée par le tissage mécanique.

(cf pour plus de détails Geneviève Trincal, "les dentelleuses - dentelle et dentellières en Haute-Loire de 1850 à 1914" - Institut d'Etudes du Massif Central - Université de Clermont-Ferrand - fascicule XLIII).

Les meuniers

À côté de grands propriétaires aristocrates (de Drossanges du Fieu, de Pradier d'Agrain, Torrilhon de Vacherolles) résidant souvent en dehors de la commune, les familles « notables » étaient essentiellement représentées par les meuniers (cf liste des plus gros contribuables de la commune aux archives départementales de Haute-Loire, et liste des maires et adjoints de St-Julien). Ils étaient nombreux au bord de l'Ance, du Lembron ou de l'Andrable : on dénombrait onze moulins à eau sur le territoire de la commune (In Pierre Carrou, "les moulins", Inventaire du patrimoine du pays de Craponne, Société d'archéologie, d'histoire et de géologie de la région de Craponne, 1997). Certains jouissaient d'une véritable aisance (Salanon à Ancette, Jouve puis Cathaud au Rodier, dont le moulin était entouré d'un domaine foncier considérable, Monier à Giroux).

Mention est faite du moulin d'Ancette dans un acte du passé entre Hugues de Châteauneuf, chanoine de Brioude, et Hugues de Villedieu (cf. Pierre Carrou, op. cit.). Le patronyme Salanon y apparaît pour la première fois en 1639. Ce moulin a cessé son activité (essentiellement farine animale destinée aux agriculteurs des environs) en 1976. Il continue de nos jours à fonctionner pour le tourisme (cf. Pierre Carrou, op. cit.).

Le moulin du Rodier est nommé dans le cartulaire de Chamalières en 1213. Il traitait aussi bien les céréales que l'huile, le chanvre ou le trèfle. C'était un ensemble important, propriété au XVIIe siècle de la famille Telheyre. Au XVIIIe, il passa par mariage aux Jouve puis aux Cathaud jusqu'en 1889 où les bâtiments et le domaine furent vendus et affermés en plusieurs lots. Il cessa son activité en 1967, date à laquelle le dernier propriétaire profita de la chute d'eau pour installer une petite centrale électrique reliée à EDF et détruire la belle maison de maître du meunier qui menaçait ruine (cf Pierre Carrou, op. cité).

L'existence du moulin de Giroux est prouvée par le cartulaire de Chamalières en 1038. Il s'appelait alors moulin du Fieu (situé juste au pied du château éponyme). En 1670 son propriétaire est déjà un Monier. Cette famille assurera son exploitation, essentiellement de farine panifiable, durant des siècles. Aux XIXe et XXe siècles, ses installations furent considérablement modernisées et la minoterie Monier-Foucherand prospéra jusqu'en 1965 où le dernier meunier, Jean Monier, prit sa retraite et vendit la chute à la "Société de l'usine électrique de Giroux". Le moulin s'arrêta après presque un millénaire d'activité (cf. Pierre Carrou, op. cit.).

La commune

Au cours de la période révolutionnaire de la Convention nationale (1792-1795), la commune a porté le nom de Mont-d'Ance[11].

La commune a compté jusqu'à 1 260 habitants au XIXe siècle. La Première Guerre mondiale et l'exode rural ont divisé ce chiffre par six. Depuis l'an 2000, la courbe remonte légèrement.

De nombreux documents ont été conservés par la famille Lagnier qui habita le village de la fin du Moyen Âge jusqu'au XXe siècle dont la postérité se poursuit dans la famille Salanon[12].

Les croix de Saint-Julien-d'Ance

Crois Laprat bis

Crois Laprat bis Croix Laprat

Croix Laprat Croix Voirac

Croix Voirac Croix Vacherolles

Croix Vacherolles Croix Bourianne

Croix Bourianne Croix Pilhac

Croix Pilhac Croix Peret

Croix Peret Croix le Fieu

Croix le Fieu Croix Ancette

Croix Ancette

Politique et administration

Découpage territorial

La commune de Saint-Julien-d'Ance est membre de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay[I 10], un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre créé le dont le siège est à Le Puy-en-Velay. Ce dernier est par ailleurs membre d'autres groupements intercommunaux[13].

Sur le plan administratif, elle est rattachée à l'arrondissement du Puy-en-Velay, au département de la Haute-Loire, en tant que circonscription administrative de l'État, et à la région Auvergne-Rhône-Alpes[I 10].

Sur le plan électoral, elle dépend du canton du Plateau du Haut-Velay granitique pour l'élection des conseillers départementaux, depuis le redécoupage cantonal de 2014 entré en vigueur en 2015[I 10], et de la deuxième circonscription de la Haute-Loire pour les élections législatives, depuis le redécoupage électoral de 1986[14].

Liste des maires

Population et société

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[16]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[17].

En 2020, la commune comptait 246 habitants[Note 4], en stagnation par rapport à 2014 (Haute-Loire : +0,41 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement âgée. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 28,6 %, soit en dessous de la moyenne départementale (31 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 34,7 % la même année, alors qu'il est de 31,1 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 126 hommes pour 121 femmes, soit un taux de 51,01 % d'hommes, légèrement supérieur au taux départemental (49,13 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Économie

Revenus

En 2018, la commune compte 117 ménages fiscaux[Note 5], regroupant 262 personnes. La médiane du revenu disponible par unité de consommation est de 19 360 €[I 13] (20 800 € dans le département[I 14]).

Emploi

| Division | 2008 | 2013 | 2018 |

|---|---|---|---|

| Commune[I 15] | 4,8 % | 7,5 % | 8,5 % |

| Département[I 16] | 6,3 % | 7,7 % | 7,7 % |

| France entière[I 17] | 8,3 % | 10 % | 10 % |

En 2018, la population âgée de 15 à 64 ans s'élève à 140 personnes, parmi lesquelles on compte 73 % d'actifs (64,5 % ayant un emploi et 8,5 % de chômeurs) et 27 % d'inactifs[Note 6] - [I 15]. En 2018, le taux de chômage communal (au sens du recensement) des 15-64 ans est supérieur à celui du département, mais inférieur à celui de la France, alors qu'il était inférieur à celui du département et de la France en 2008.

La commune est hors attraction des villes[Carte 2] - [I 18]. Elle compte 30 emplois en 2018, contre 37 en 2013 et 39 en 2008. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune est de 91, soit un indicateur de concentration d'emploi de 33 % et un taux d'activité parmi les 15 ans ou plus de 50,2 %[I 19].

Sur ces 91 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, 24 travaillent dans la commune, soit 26 % des habitants[I 20]. Pour se rendre au travail, 81,3 % des habitants utilisent un véhicule personnel ou de fonction à quatre roues, 1,1 % les transports en commun, 5,5 % s'y rendent en deux-roues, à vélo ou à pied et 12,1 % n'ont pas besoin de transport (travail au domicile)[I 21].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Le barrage de Passouira.

- L'église Saint-Julien, du XVIe siècle avec des réemplois romans du XIIe siècle et sa crypte classée.

- Croix, dont une monumentale à Uffarges, fin XVIe siècle, inscrite (1701 est une date de ré-érection).

- La coulée de lave de la Bourianne[20], il s'agit en fait d'un éboulis.

- Une éruption volcanique a laissé des gros blocs de pierre.

- Un sentier balisé conduit au sommet où une table d'orientation qui permet d'admirer un panorama exceptionnel.

- Le moulin d'Ancette du XIVe siècle.

- La rivière l'Ance qui serpente jusqu'à la Loire.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Saint-Julien-d'Ance sur le site de l'Institut géographique national

- Site de la mairie de Saint-Julien-d'Ance

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les distances sont mesurées entre chefs-lieux de communes par la voie routière et évaluées à l'aide d'un calculateur d'itinéraires.

- Les distances sont mesurées entre chef-lieux de communes à vol d'oiseau.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Un ménage fiscal est constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement. Son existence, une année donnée, tient au fait que coïncident au moins une déclaration indépendante de revenus et l’occupation d’un logement connu à la taxe d’habitation.

- Les inactifs regroupent, au sens de l'Insee, les élèves, les étudiants, les stagiaires non rémunérés, les pré-retraités, les retraités et les autres inactifs.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Carte de la commune dans le zonage des aires d'attraction de villes. », sur l'observatoire des territoires (consulté le ).

Site de l'Insee

- « Métadonnées de la commune de Saint-Julien-d'Ance » (consulté le ).

- « Commune rurale - définition » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », (consulté le ).

- « Chiffres clés - Logement en 2018 à Saint-Julien-d'Ance » (consulté le ).

- « Chiffres-clés - Logement en 2018 à Saint-Julien-d'Ance - Section LOG T2 » (consulté le ).

- « Chiffres-clés - Logement en 2018 à Saint-Julien-d'Ance - Section LOG T7 » (consulté le ).

- « Chiffres clés - Logement en 2018 dans la Haute-Loire » (consulté le ).

- « Chiffres clés - Logement en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

- « Code officiel géographique- Rattachements de la commune de Saint-Julien-d'Ance » (consulté le ).

- « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune de Saint-Julien-d'Ance (43201) », (consulté le ).

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Département de la Haute-Loire (43) », (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 à Saint-Julien-d'Ance » (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 dans la Haute-Loire » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 à Saint-Julien-d'Ance » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la Haute-Loire » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur site de l'Insee (consulté le ).

- « Emp T5 - Emploi et activité en 2018 à Saint-Julien-d'Ance » (consulté le ).

- « ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la commune en 2018 » (consulté le ).

- « ACT G2 - Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2018 » (consulté le ).

Autres sources

- Abbé Régis Pontavianne, Cartulaire n°218 Tome 2, Retournac, , page 535.

- Revue Renouveau du 30/04/1999

- Henriette et Jean Luc Petit et Mr Durand de la société de Géologie du Puy en Velay

- Pierre Bout Livre Les volcans du Velay

- Stephan Georg, « Distance entre Saint-Julien-d'Ance et Le Puy-en-Velay », sur https://fr.distance.to (consulté le ).

- Stephan Georg, « Distance entre Saint-Julien-d'Ance et Craponne-sur-Arzon », sur https://fr.distance.to (consulté le ).

- « Communes les plus proches de Saint-Julien-d'Ance », sur www.villorama.com (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui, « Notice communale : Saint-Julien-d'Ance », sur ehess.fr, École des hautes études en sciences sociales (consulté le ).

- abbé Régis Pontvianne, La ville et le Canton de Craponne : Les paroisses autres que le chef-lieu, vol. 2, Craponne-sur-Arzon, Société d'archéologie, d'histoire et de géologie de la Région Craponne, , 664 p., ?.

- « communauté d'agglomération du Puy-en-Velay - fiche descriptive au », sur la Base nationale sur l'intercommunalité (consulté le ).

- « Découpage électoral de la Haute-Loire (avant et après la réforme de 2010) », sur http://www.politiquemania.com/ (consulté le ).

- Liste des maires de la Haute-Loire sur le site de la préfecture (consulté le 28 août 2014).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- http://www.stjuliendance.com/p_coulee.htm