Séminaire des nobles de Madrid

Le Séminaire des nobles de Madrid est un ancien établissement d’enseignement fondé en 1725 à l’instigation du roi Philippe V et spécifiquement destiné à la noblesse.

Seminario de Nobles

de Madrid

_(retocada).jpg.webp)

| Fondation | |

|---|---|

| Type | Réservé à la noblesse |

| Proviseur |

Jorge Juan (1770-1773) ; Antonio Angosto Rodríguez |

|---|

| Population scolaire | 361 élèves entre 1727 et 1752 |

|---|---|

| Formation |

Générale, préparation à la fonction publique (essentiellement dans l’armée) ; Académie militaire à partir de 1770 |

| Langues | Espagnol, latin, grec ancien, français, anglais, hébreu |

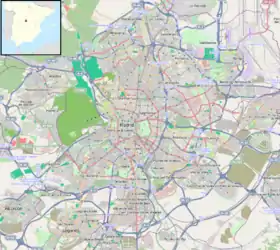

| Coordonnées | 40° 25′ 44″ nord, 3° 42′ 52″ ouest | |

|---|---|---|

| Géolocalisation sur la carte : Madrid

| ||

Placé sous la tutelle des jésuites, le Séminaire — terme à ne pas prendre au sens habituel d’institution de formation de prêtres catholiques — était d’abord associé au Collège impérial, sous l’autorité d’un même recteur, avant d’être transféré à un bâtiment d’aspect austère fraîchement construit et situé plus au nord dans Madrid. La création de l’établissement répondait au souci de la monarchie éclairée espagnole à l’endroit de l’éducation de la noblesse, souci qui se concrétisa tout au long du XVIIIe siècle par la création de plusieurs écoles semblables, la plus importante restant celle de Madrid.

L’objectif du Séminaire était, ainsi qu’il appert de ses statuts de 1730, de « prémunir [la jeune noblesse] contre les risques de la liberté, de l’oisiveté et des plaisirs », de soustraire les enfants des grandes familles à un délétère « désœuvrement », et de promouvoir « une noblesse que ne fasse pas usage de ses richesses et prééminences autrement que pour se rendre utile au reste du peuple ». La fondation de l’établissement, s’intégrant dans une politique réformiste générale, dont l’enseignement n’était qu’un des aspects, était sous-tendue par une volonté politique, conforme à l’idéal des Lumières, non de lutte contre la noblesse, mais de régénération de celle-ci, se traduisant en l’espèce et notamment par une amélioration de la formation à la carrière militaire. Pour réaliser ce dessein, l’on s’attacha à attirer au Séminaire les aînés des grandes familles nobles pour leur procurer une formation adaptée aux emplois les plus élevés de l’État auxquels leur lignage les désignait, et par là de mieux former les élites dont la monarchie avait besoin. Le pouvoir eut soin d’obtenir l’homologation des enseignements du Séminaire par les universités.

On peut distinguer deux grandes périodes dans l’histoire du Séminaire, séparées par la césure que représente l’expulsion des Jésuites hors d’Espagne en 1767. La réouverture de l’établissement en 1770 marque le début d’un processus de militarisation, que renforça encore l’incorporation d’élèves provenant d’autres écoles liées aux forces armées (notamment les cadets de l’académie militaire d’Ocaña), processus qui porta l’institution, par un nouveau plan de cours adopté en 1786 (et aussi par la nomination à sa tête de l’officier de marine et mathématicien Jorge Juan), à évoluer vers une éducation plus laïque, plus centrée sur les matières à caractère scientifique et technique, en phase avec le mouvement d’idées en cours dans les Sociedades económicas de amigos del país et mieux en accord avec les débouchés professionnels majoritairement militaires des séminaristes. Outre sur la carrière des armes, les études au Séminaire débouchaient sur la carrière ecclésiastique, sur un poste dans l’administration ou sur un emploi au Palais royal, souvent une place d’écuyer du roi.

Nonobstant la présence de plusieurs rejetons de la noblesse titrée, ancienne ou récente, le groupe prédominant dans la clientèle étudiante du Séminaire, avec un peu plus de 80 % des effectifs, était formé d’élèves issus des strates moyennes et inférieures de la noblesse, — soit implantées dans l’administration de l’État ou dans l’armée, soit composant le monde hétéroclite de la noblesse provinciale, essentiellement basque —, puis aussi d’éléments venus des colonies américaines, dont notoirement le futur libertador San Martín. La bourgeoisie, désireuse d’ascension sociale, qui avait le plus à gagner à l’inscription de ses fils dans la Séminaire, y fut progressivement admise, alors qu’auparavant, une attestation rigoureuse de noblesse était requise. Il semble cependant que la fréquentation du Séminaire n’ait eu qu’une faible incidence sur le futur parcours professionnel des séminaristes, attendu que tout au long du XVIIIe siècle le critère principal dans la carrière militaire demeura l’ancienneté, critère infléchi seulement par un mérite exceptionnel en temps de guerre, par une forte influence à la Cour, ou encore par la voie pécuniaire (achat d’un brevet d’officier), et attendu, d’autre part, que dans l’administration royale, où seuls un peu plus de 10 % parvinrent à occuper des postes de premier plan, le facteur familial restait déterminant, c’est-à-dire les mérites et états de service accumulés de la parentèle, à telle enseigne que plus de 60 % des anciens séminaristes remplissant des fonctions d’élite dans l’administration exerçaient ces fonctions dans le même secteur administratif, politique ou militaire que leurs pères.

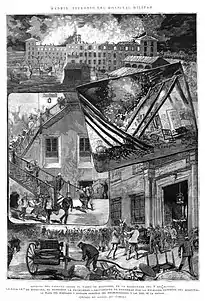

De 1790 à 1800, la situation économique du Séminaire ne cessa de se détériorer à cause de la dévalorisation des sources de revenus qui lui avaient été assignées. En 1807, à la suite de l’invasion napoléonienne, les soldats espagnols prirent leurs quartiers dans le bâtiment pour organiser la défense, et les cours durent être suspendus. En 1809, un décret de Joseph Bonaparte le transforma en hôpital militaire. En 1836, avec l’abolition des privilèges de la noblesse, le Séminaire ferma définitivement ses portes, et l’édifice servit à accueillir l’université d’Alcalá lors de son transfert à Madrid, avant de retrouver une affectation comme hôpital militaire. Un incendie le détruisit complètement début 1889.

L’édifice

Le bâtiment du Séminaire des nobles, aujourd'hui disparu, se dressait autrefois calle de la Princesa à Madrid, à un demi-kilomètre environ au nord-ouest de l’actuelle Plaza de España, à la hauteur d’une rue adjacente appelée calle Seminario de Nobles. L’édifice, dans la construction duquel fut impliqué l’architecte Pedro de Ribera[1], était en majorité fait de briques et se composait de trois corps de bâtiment placés en retour d’équerre et déterminant deux cours intérieures ; les deux tours carrées à toit en pavillon qui le cantonnaient lui conféraient un aspect féodal[2].

S’il était à l’origine destiné à loger le Séminaire des nobles de Madrid, institution fondée en 1725 et liée au Collège impérial de Madrid[3], le bâtiment sera par la suite utilisé également comme prison et servit notamment à incarcérer le général Riego avant son exécution[2] le . Après la fermeture du Séminaire des nobles en 1836, il trouva une nouvelle affectation comme hôpital militaire ; celui-ci, inauguré en 1841[4], regroupait différents hôpitaux militaires existant auparavant dans la capitale espagnole[5] et hébergeait dans ses dépendances un laboratoire de chimie ainsi que le Musée anatomopathologique[6] - [7]. L’édifice fut détruit par un incendie entre le 5 et le [6] - [7] - [8] et démoli ensuite.

Le séminaire

Fondation et histoire

Le Séminaire des nobles de Madrid fut fondé sur ordre du roi Philippe V dans le but d’offrir, sous la tutelle des jésuites, un enseignement particulier à la jeunesse noble d’Espagne. Le Séminaire trouva d’abord à s’installer dans un bâtiment proche du Collège impérial, sis rue de Tolède, et constituait avec celui-ci un corps éducatif unique sous l’autorité d’un seul recteur. Le , il fut doté, par convention avec la Chambre de Castille, des recettes du commerce du tabac. Le terme de séminaire (à ne pas prendre au sens d’institution de formation à la prêtrise) choisi pour désigner cette nouvelle institution reflète clairement sa condition d’établissement d’enseignement visant à une formation intégrale, non uniquement universitaire, de ses étudiants[9].

Le Séminaire figure aussi comme une expression du souci des Lumières espagnoles à l’endroit de l’éducation de la noblesse, souci qui se concrétisa tout au long du XVIIIe siècle par la création de plusieurs « séminaires » destinés à la formation de la jeunesse aristocratique, parmi lesquels se distinguait plus particulièrement, par les fonctions qui lui furent attribuées et par les privilèges dont il jouissait, celui de Madrid[10].

..jpg.webp)

Schématiquement, l’on peut distinguer dans l’histoire du Séminaire deux grandes périodes, séparées par la césure que représente l’expulsion des Jésuites hors d’Espagne en 1767. Le règne de Ferdinand VI (1746-1759) peut être vu comme l’apogée de l’établissement, où le monarque lui dispensa sa plus haute protection, ce qui se traduisit notamment par deux visites au Séminaire, en 1747 et en 1751, et par l’octroi en 1747 à tous les jeunes gens séminaristes de mercedes de hábito (titre distinctif de noblesse) de l’un ou l’autre des Ordres militaires. Cette protection fut corroborée par une disposition des ordonnances de 1755, en vertu de laquelle était accordée aux séminaristes une préférence absolue dans l’attribution des emplois publics[11].

Après l’expulsion des jésuites, le Séminaire rouvrit ses portes en 1770 sous la direction du célèbre scientifique et officier de marine Jorge Juan[12]. Cette date marque le début d’un processus, lent mais ininterrompu, de militarisation de l’institution, processus qui culmina dans les dernières décennies du siècle à la suite de la suppression du Collège de cadets de cavalerie d’Ocaña et le subséquent transfert de tous les élèves dudit collège vers le Séminaire des nobles en . À peu près un an après, en , les jeunes gens de la Real Casa de Pajes (école de pages), rejoignirent également le Séminaire, pour y rester jusqu’en . En 1786, le précepteur chargé de l’éducation des pages passa au Séminaire au titre de directeur en second, ce qui entraîna un renforcement du processus de militarisation, attendu que le poste de précepteur était occupé par un officier de l’armée portant le grade de colonel ou de lieutenant-colonel[11] - [13].

Ainsi, à partir de 1785, le Séminaire se transforma-t-il en un centre éducatif à forte composante militaire, par suite donc de l’incorporation d’élèves provenant d’autres établissements d’enseignement liés aux forces armées. Si le collège d’Ocaña avait pour but de former des cadets se destinant à la cavalerie, la Casa de Pajes avait elle aussi une fonction semblable, puisque les études y débouchaient principalement soit sur la carrière ecclésiastique, soit sur un emploi au Palais royal — essentiellement des postes d’écuyer du roi — ou dans l’armée, cette dernière affectation ayant une importance particulière, étant donné que les pages bénéficiaient d’un accès privilégié au corps d’officiers, montant en effet directement au grade de capitaine de cavalerie ou de seconds lieutenants des Gardes espagnoles, sans devoir en passer par les étapes préalables, à savoir celles de cadet, d’enseigne et de lieutenant de cavallerie, resp. de cadet et d’enseigne dans les Gardes[14].

Devant les difficultés financières de l’établissement, une tentative de revitalisation fut menée en 1785, sous les espèces d’un plan de réforme présenté par celui qui était alors le directeur du Séminaire, le brigadier d’artillerie Antonio Angosto Rodríguez. Outre la réforme éducative contenue dans le nouveau plan d’études, son projet comportait un nouveau système d’entrée au Séminaire modulé selon les ressources économiques des aspirants. Cependant, les difficultés à assurer financièrement la subsistance du Séminaire ne furent pas résolues par le nouveau système, et l’on se saisit alors de la solution de rechange consistant à intensifier le processus de militarisation, ce dont atteste le fait que Charles III accéda à la requête d’Angosto formulée quelques années auparavant et tendant à ce que les séminaristes qui s’engageraient dans la carrière des armes eussent les mêmes prérogatives que les fils d’officiers de l’armée, à savoir qu’une place leur serait garantie et que leur ancienneté courrait dès l’âge de douze ans. Toutefois, ni ces mesures, ni l’admission de gentilshommes des Amériques, approuvée en , ne suffiront à éliminer les tracas financiers du Séminaire. À partir de cette date, l’établissement sombra dans une profonde crise caractérisée par une pénurie d’élèves, des coûts élevés, une fuite continuelle vers l’armée, et un relâchement de l’intérêt pour la science[15].

La mise au point en 1786 d’un nouveau plan de cours s’appliquant uniformément à l’ensemble des séminaires d’Espagne, suivi de son approbation en 1790, n’apporta pas davantage la solution, nonobstant que ce nouveau plan, consacrant la promotion de la bourgeoisie jusque dans ces institutions particulières, en permît l’accès pour la première fois à des gens accommodés (=fortunés)[16]. Une période de nette décadence s’était ainsi amorcée, déterminée par un faisceau de facteurs, notamment : l’arrivée d’élèves venus d’Ocaña et de la Casa de Pajes ; les difficultés financières ; la perte du caractère élitiste de cette institution nobiliaire par suite de l’admission d’étudiants boursiers à partir de ces années ; l’évolution vers un centre de formation militaire ; et enfin la nomination de directeurs de peu de prestige scientifique[17].

De 1790 à 1800, la situation économique du Séminaire se fit de plus en plus critique par la dévaluation des valeurs royales, qui devaient lui servir à faire face à ses obligations financières, et par le retard ou l’arrivée irrégulière des revenus des Indes, son autre source de financement. En 1807, devant l’invasion napoléonienne, le bâtiment fut fermé aux cours et occupé par des soldats espagnols afin d’y organiser la défense. En 1809, un décret de Joseph Bonaparte convertit l’édifice en hôpital militaire[9].

En 1835, le Séminaire des nobles changea sa dénomination en Seminario Cristino, puis l’année suivante, en 1836, au lendemain de la suppression des privilèges de la noblesse, cessa définitivement d’exister, ses locaux servant désormais à accueillir l’université d’Alcalá fraîchement transférée à Madrid[9].

Origine sociale des élèves et conditions d’admission

Le Séminaire royal des nobles de Madrid fut fondé en 1725, exactement un siècle après le Collège impérial dont il dépendait. Géré lui aussi par les jésuites, le Séminaire s’adressait à une clientèle bien précise que les statuts de l’établissement rédigés en 1730 spécifiaient ainsi que suit :

« Aussi, pour favoriser une éducation idoine dans les vertus et les lettres, Sa Majesté a-t-elle voulu en donner les moyens à la noblesse espagnole. Elle a balayé du regard son royaume et l’a trouvé suffisamment doté d’études générales, d’universités, de séminaires et de collèges majeurs et mineurs fort appropriés pour former la jeunesse à l’état ecclésiastique et au gouvernement et pour pourvoir les tribunaux de justice et les conseils supérieurs d’hommes insignes, qui en tous temps ont toujours fleuri en leur sein ; mais il n’a trouvé aucun Séminaire voué à l’éducation de cette partie de la noblesse qui ne fréquente pas régulièrement les universités, et qui ordinairement trouve à s’employer au service de son Palais et de sa Cour, de ses armées de mer et de terre, dans le gouvernement économique et politique, dans la gestion des affaires de l’État ; et de ceux qui, demeurant dans leurs villes, gouvernant leurs maisons et leurs majorats agrandis, doivent être, de par leur naissance, des Pères de leurs Patries. C’est pour tous ceux-là principalement que j’ai voulu fonder en ma Cour ce Séminaire royal[18]. »

La création du Séminaire royal des nobles, sur le modèle parisien de l’« Illustre Séminaire appelé de Louis le Grand, tellement célébré et fréquenté par toutes les nations »[19], traduit en effet la volonté du pouvoir royal de mieux former — c’est-à-dire selon les critères sous-tendus par les valeurs idéologiques de l’époque — les élites dont la monarchie avait besoin. L’argument mis en avant par les intellectuels des Lumières était que les établissements existants, le Collège impérial et les universités, n’avaient pas réussi à arracher les enfants des grandes familles de ce « désœuvrement » que ne cessera de dénoncer le ministre Campomanes en 1785[20].

La première condition à remplir par les candidats séminaristes était d’être purs de toute mauvaise race : ils devaient être de noblesse notoire et héréditaire, et non uniquement de privilège[21]. Préalablement à leur admission, ils devaient fournir une information généalogique complète, comprenant en particulier : l’acte de baptême ; une déposition devant la justice ordinaire « attestant qu’ils sont des gentilshommes notoires au regard des lois de Castille, purs de sang et préservés des métiers mécaniques sur les deux lignées » — les métiers mécaniques (oficios viles y mecánicos) étant les métiers artisanaux et manuels, considérés vils et incompatibles avec la noblesse sous l’Ancien Régime ; « les témoignages des jouissances de noblesse de ses parents et grands-parents aussi bien en lignée maternelle que paternelle, avec les distinctions dont ont joui et jouissent leurs familles dans les villages d’origine ou du voisinage ». Seuls restaient dispensés de ces renseignements de noblesse les membres d’ordres militaires, les fils de militaires à partir de lieutenant-colonel et au-dessus, et ceux qui avaient un frère ayant déjà été admis dans le Séminaire[20].

Si la naissance était le premier critère de sélection pour entrer dans l’établissement, dans les faits l’extraction sociale des élèves varia de façon très significative au cours du siècle. L’un des changements les plus importants eut lieu en 1755, lorsque les nouveaux statuts (Constituciones) du Séminaire vinrent implicitement rabaisser les conditions sociales à remplir. À partir de cette date en effet, le Séminaire ouvrait désormais ses portes à quiconque pouvait justifier de la « pureté de sang et de la noblesse de parents et grands-parents maternels et paternels »[22], ce qui, par exclusion, rendait possible l’accès au Séminaire à ceux qui avaient acquis la noblesse à travers un privilège royal, à quoi l’on parvenait souvent, dans la première moitié du XVIIIe siècle, par des démarches vénales ; de fait, cette circonstance impliquait la faculté d’immatriculer dans le Séminaire des élèves de quelques familles appartenant aux couches bourgeoises de la société[23]. Les critères d’ascendance iront cependant en se relativisant davantage encore vers la fin du siècle, puisque le plan de direction publié en 1790 à l’intention de tous les séminaires d’Espagne ajoutait au terme de « nobles » celui de « gentes acomodadas » (gens fortunés), suivant en cela l’exemple du Séminaire royal de Vergara, érigé par la Sociedad Vascongada de Amigos del País en 1776[24].

La conséquence la plus importante de ces révisions était un accroissement substantiel du nombre d’élèves. Alors que le nombre des inscriptions se situait en moyenne à 13,5 élèves par an dans les premières décennies de l’existence du Séminaire, l’on enregistra dans la décennie précédant l’expulsion des jésuites une moyenne de 19,7 élèves par an. Significativement, il se produisit alors une considérable hausse du nombre d’étudiants provenant spécifiquement de Cadix, principal foyer d’une bourgeoisie enrichie par le commerce américain. C’est l’époque où fut inscrit José Cadalso, mais également des élèves de familles d’origine étrangère, ainsi que — mais dans une mesure moindre — issus de familles des Amériques : en effet, en 1785, une fois rendue possible l’entrée de jeunes gens américains des « classes accommodées », quelques familles de Cuzco, Lima, Buenos Aires et La Havane arriveront à envoyer plusieurs de leurs fils étudier à Madrid. Les effets de cette mesure et de celle ultérieure, de 1790, autorisant à admettre des enfants de la bourgeoisie, allèrent à rebours de l’effet recherché sur le nombre d’étudiants, puisque la noblesse allait finir par bouder le Séminaire[25].

Mais ce qui, davantage encore que l’admission des classes aisées, était de nature à remettre en cause la primauté du critère de naissance, étaient les conditions économiques à satisfaire pour entrer au Séminaire. Le prix de la pension, fixé au début à six reales par jour, monta ensuite à 8, 10, 12 et 14 reales, selon les moyens des parents, pour atteindre en 1799 le montant de 5110 reales par semestre, comparable à ce que se payait dans les meilleurs collèges aristocratiques de France, et qui représentait cinq fois ce qui était exigé en 1730. S’y ajoutait que les séminaristes étaient tenus d’apporter au collège non seulement leurs uniformes et leurs vêtements, dont la qualité et la quantité étaient réglementées avec précision, mais aussi tout leur mobilier. Les deux critères conjugués de la naissance et de la richesse sera à l’origine au sein du Séminaire d’une compétition ouverte entre les élèves autour du montant des dépenses au chapitre des vêtements et de parures[26].

Ces conditions économiques expliquent sans doute le nombre relativement faible des élèves accueillis, nombre que l’on a pu calculer à l’aide de la documentation des Archives historiques nationales. Le Séminaire comptait 361 élèves entre 1727 et 1752, soit un effectif annuel moyen de quinze élèves, avec au moment de l’expulsion des jésuites un total de 98. De 1770 jusqu’à 1785 (année où eut lieu l’incorporation des cadets d’Ocaña et l’ouverture aux jeunes gens venus d’Amérique), la moyenne du nombre de séminaristes s’inscrivant au Séminaire s’élevait à 17 par an. L’atonie des années qui courent de 1791 à 1799 se reflète dans le chiffre moyen de huit inscriptions annuelles, recul imputable à la défection de la noblesse, principalement de la noblesse titrée. Si entre 1770 et 1790, il y eut au Séminaire un total de 78 fils de nobles titrés — représentant 21,5 % des effectifs —, il ne viendra plus y étudier dans les années entre 1791 et 1799 que six fils de nobles titrés, chiffre correspondant à 8 % du total des élèves immatriculés durant cette décennie. En 1803, on recense un total de 78 élèves[27] - [25].

Si donc l’on note parmi les gentilshommes qui se sont inscrits dans le Séminaire tout au long du XVIIIe siècle la présence de plusieurs rejetons de la noblesse titrée, ancienne ou récente, y compris plusieurs chevaliers de Santiago, une étude de ces inscriptions fait surtout ressortir que le groupe prédominant, avec un peu plus de 80 %, était composé d’élèves issus des strates moyennes et inférieures de la noblesse, implantées dans l’administration centrale de l’État, dans l’armée, ou composant le monde bigarré de la noblesse dite « des provinces », essentiellement du Pays basque, ou des colonies américaines[28] - [29], oligarchies locales, regidors, grands alcades, et hidalgos disposant de revenus suffisants pour en investir une partie dans la formation de leurs fils. Encore que cette dernière fraction de la noblesse de province soit plus malaisée à identifier, il ressort des registres du Séminaire pour la période 1727-1757 que les oligarchies locales formaient le principal vivier de gentilshommes séminaristes. Il ne s’agit pas de la vieille aristocratie de souche mais majoritairement de cette nouvelle noblesse surgie depuis le milieu du XVIIe siècle et sous le règne de Philippe V à la faveur de la possibilité de se voir octroyer des titres pour services rendus à la Couronne et par la vente permanente de titres nobiliaires. Parmi les séminaristes fils de nobles titrés, autour de 50 % étaient issus de familles ayant obtenu le titre de noblesse au XVIIIe siècle. Indépendamment de l’ancienneté, ce sont, dans une mesure égale, tant des familles qui servaient déjà le roi à divers postes de l’administration et de l’armée, que des familles qui souhaitaient former leurs fils et s’approcher du tout-puissant monde de la Cour de Madrid, qui se tournaient vers le Séminaire des nobles[30]. Quant aux caractéristiques professionnelles des milieux d’origine, ceux-ci, faisant écho aux principaux futurs débouchés des élèves — l’administration et l’armée —, reproduisaient le même canevas professionnel, à quoi s’agrégeaient les oligarchies locales qui ambitionnaient de s’élever jusqu’aux centres de service de la monarchie. Selon une comptabilisation menée par Andújar Castillo, la quasi-totalité des élèves dont la profession paternelle a pu être identifiée avaient des parents remplissant quelque office dans l’administration royale. Au fil du temps, de plus en plus de fils de militaires s’inscriront, tandis que dans une proportion égale la part des autres secteurs de l’administration, des Conseils, de la justice et de la bureaucratie tendra à baisser[31]. D’autre part, bon nombre de fils de bonne naissance, mais de fortune régulière, choisissaient des séminaires moins exigeants, comme celui de Calatayud, de préférence à celui de la Cour de Madrid[26].

Les registres des élèves du Séminaire mettent par ailleurs en lumière une anomalie sans doute décisive et dont se plaignaient les enseignants, à savoir : la durée de séjour au Séminaire dépendait du bon vouloir des parents, à qui il était loisible d’amener leurs enfants à n’importe quelle date de l’année et de les en retirer quand ils le souhaitaient, bien qu’officiellement les cours dussent commencer le 1er octobre et se terminer à la mi-septembre. Aussi voyait-on, à côté de séminaristes ne restant guère plus de quelques jours ou quelques mois, d’autres qui y demeuraient toute une décennie. Cette licence donnée aux parents était à l’origine d’un constant va-et-vient et de la coexistence, au sein d’une même section, d’élèves avancés et d’autres en retard, ce qui compromettait toute progression logique dans la mise en œuvre des programmes de cours ; ces conditions concrètes de travail rendaient vaines les visées des plans d’études, et sont de nature à nous faire douter de l’efficacité de la formation réellement dispensée dans le Séminaire. Au surplus, et nonobstant que les statuts prescrivaient une limite d’âge minimum et maximum pour l’inscription — respectivement de sept et douze ans, aux termes du règlement de 1755 —, il arrivait que dans une même année, des séminaristes se voyaient admis dès l’âge de six ans, pendant que d’autres s’inscrivaient alors qu’ils avaient déjà atteint l’âge de 17 ans. Ces disparités d’âge et de durée de séjour dans l’établissement, très aléatoires, sont révélatrices de la grande distance entre projet éducatif et réalité[32] - [33].

La bourgeoisie, désireuse d’ascension sociale, était le groupe qui avait le plus à gagner à l’entrée de ses rejetons dans la Séminaire. L’avantage était double : entrer en relation directe avec toutes les couches du vaste état de la noblesse, et s’approcher de ce pouvoir central qui attribuait les postes, mais qui octroyait aussi des récompenses de toutes sortes, de titres de chevalier des ordres militaires jusqu’à des titres nobiliaires. Pour la bourgeoisie, même celle déjà parée de l’hidalguía, le Séminaire permettait de signifier qu’elle avait atteint la plus haute marche de l’escalier d’honneur, qui culminait dans le convoité statut nobiliaire.

Sur un total de 178 jeunes gens inscrits au Séminaire entre 1757 et 1765, au moins 24 embrasseront la carrière des armes. De ces 24, rien moins que 13 entreront dans l’armée par le moyen de l’achat d’un poste d’officier, voie rapide mais exceptionnelle ouverte dans les premières années du règne de Charles III à l’occasion d’une expansion des corps de cavalerie et de dragons, de la création de quelques régiments en 1766, et d’une opération de vente directe de brevets d’officier ourdie entre 1766 et 1774 dans les officines du secrétariat du Cabinet de la guerre. C’est de cette période que date l’acquisition par l’un des plus célèbres séminaristes, José Cadalso, de son brevet de capitaine du régiment de cavalerie de Bourbon en contrepartie du service, rendu par lui, d’avoir financé au bénéfice du corps de cavalerie 50 places de cavaliers, avec monture, tenue et équipage[34].

Le fait que plus de 50 % des séminaristes ayant ensuite embrassé la carrière militaire y étaient parvenus par la voie vénale implique cependant l’existence de certaines relations allant au-delà de la simple possession d’argent. Il y fallait des connaissances précises, savoir où se vendaient les emplois, qui étaient les intermédiaires, aussi bien les recruteurs des régiments que ceux du secrétariat du Cabinet de la guerre lui-même ; or ces connaissances circulaient et se transmettaient dans les salles de classe du Séminaire des nobles, où les amitiés et l’échange d’informations étaient deux éléments complémentaires à continuer d’entretenir, une fois que l’on aurait laissé derrière soi les salles de classe de l’établissement[35].

Parmi les séminaristes illustres, on relève en particulier, outre le militaire et homme des Lumières José Cadalso, déjà mentionné, le futur libertador du Río de la Plata, José de San Martín. Selon toute apparence, San Martín fut élève du Séminaire des nobles entre 1785 et 1789, encore que son nom ne figure pas dans les répertoires de séminaristes de ces années[36].

Programme d’études

Les statuts de 1730, qui insistent sur la nécessité de « se prémunir contre les risques de la liberté, de l’oisiveté et des plaisirs », définissent comme suit les objectifs du Séminaire :

- 1) Le but primordial de ce séminaire est d’enseigner et de conduire ses élèves à être des gentilshommes chrétiens, en les élevant dans toute vertu, afin qu’ensuite ils puissent, par leurs paroles et par leur exemple, enseigner à leur famille les exercices de vertu, de piété et de modestie chrétiennes.

- 2) Le but moins primordial, quoique principal lui aussi, est qu’ils soient instruits dans celles-là, parmi les facultés et sciences, qui ornent le plus la noblesse[28].

Cette primauté accordée à la vertu, caractéristique de la conception jésuitique de l’enseignement, explique le choix du régime de vie en communauté — régime qualifié par Vicente de la Fuente de cénobite[37] — que l’on imposait aux séminaristes et qui différenciait le nouvel établissement de son prédécesseur, le Collège impérial. De même, cela explique l’accent mis par tous les statuts et règlements sur la religion, dont les exercices occupaient plusieurs moments de l’horaire quotidien des élèves. L’enseignement de la doctrine religieuse allait de pair avec celui de la courtoisie, dont l’importance était également soulignée par les statuts ; en effet, dans la suite du texte sont spécifiés les principaux commandements et principales interdictions, en particulier « dans la conversation, lors du jeu et à table, (qui) sont en quelque sorte les théâtres de l’urbanité et de la politesse ». Il est certain qu’une des originalités du Séminaire était d’être une école d’urbanité, se donnant pour tâche d’instruire les futurs courtisans dans les manières raffinées inhérentes à cette fonction[38].

Les statuts prévoyaient deux niveaux d’études : une école primaire (primeras letras), où l’on enseignait, en trois ou quatre années, à lire, écrire et compter, en plus de l’orthographe et de la grammaire espagnoles ; et une classe de latinité, où étaient dispensés, tout au long d’un cursus de cinq ans, les enseignements suivants : poétique et rhétorique, poésie latine et castillane, philosophie et logique, physique générale et expérimentale, mathématiques, histoire, géographie, langue française, et droit canon[39]. Ordinairement, les séminaristes entraient à sept ou huit ans et quittaient l’école à quinze, sous réserve d’autorisation à s’inscrire avant l’âge de sept ans ou de rester au-delà de ses quinze ans[40]. Cette fonction double du Séminaire, à la fois école de premières lettres et de latinité, sera réaffirmée à plusieurs reprises dans les plans d’études successifs, lesquels avaient soin aussi de préciser le contenu des enseignements et d’indiquer les principaux manuels et livres de classe à utiliser[41].

Les ouvrages retenus pour l’apprentissage de la lecture étaient le Catéchisme de Fleury, La expedición de los catalanes y aragoneses contra turcos y griegos de Moncada, et les fables de Samaniego. La grammaire espagnole et latine s’enseignaient à partir des traités théoriques de l’Académie royale espagnole, du commentaire grammatical des fables de Samaniego et de Phèdre, de la traduction espagnole de César (Commentaires) et de Cicéron (De officiis), et de la traduction latine de Louis de Grenade et de Mariana. L’enseignement de l’histoire était associé à celui de la géographie et de la chronologie, et se basait sur le Discours sur l'histoire universelle de Bossuet et sur le Tableau chronologique de l'histoire universelle de Bufier. L’on enseignait l’histoire générale, l’histoire de l’Antiquité et l’histoire moderne, en s'attardant plus spécifiquement sur celle de l’Espagne et des pays voisins. Les mathématiques eurent toujours une grande importance dans l’établissement, à telle enseigne qu’il compta parmi ses professeurs, avant l’expulsion, d’éminentes figures telles que Tomàs Cerdà, Lorenzo Hervás y Panduro (qui devint directeur du Séminaire), Gaspar Álvarez (auteur de Elementos geométricos de Euclides, de 1739) et Juan Wendlingen. Mais plus tard encore, à partir de 1770, cette prééminence des mathématiques sera confirmée avec l’introduction d’une option permettant aux étudiants qui se destinaient à la carrière militaire d’approfondir cette science, de préférence à la poétique et à la rhétorique ; le cursus, s’échelonnant sur quatre ans, comprenait l’arithmétique, la géométrie, la trigonométrie, l’algèbre, l’astronomie, la mécanique (à l’aide du manuel de Benito Bails), l’architecture, l’artillerie et la science nautique. Le dessin, conçu comme prolongation des mathématiques, incluait le dessin militaire, la perspective et la fortification. L’enseignement de la philosophie se prolongeait sur trois ans : logique et métaphysique la première année, physique générale et expérimentale la deuxième, philosophie morale et politique la troisième ; les manuels utilisés étaient celui de Cesare Baldinotti pour la logique, d’Antonio Genuensi pour la métaphysique, de Bech pour la physique, et de Francis Hutcheson pour la morale[42].

Le programme d’apprentissage des langues mérite une attention particulière. Jusqu’en 1785, la seule langue vivante à être obligatoire était le français, mais il était loisible aux élèves de suivre aussi des cours optionnels d’italien. À partir de 1785, l’enseignement des langues se diversifia, avec l’introduction de l’anglais, du grec et de l’hébreu, pendant que dans le même temps était rénovée la pédagogie du français, dont enseignement était désormais confié à un professeur français (et jusqu’à la fin du siècle, ce sera toujours un prêtre), à l’instar de la pratique déjà établie dans le collège des Gardes à Ségovie, afin que les élèves, au lieu d’apprendre des règles théoriques, entendent « la voix vive, qui les impressionne plus que l’étude journalière, en particulier les très jeunes »[43].

Une heure et demie était quotidiennement consacrée à l’étude de la danse et de la musique (connaissance de base en musique et maniement du violon). L’équitation était pratiquée durant deux heures trois fois par semaine. Les étudiants se destinant à la carrière des armes avaient en outre des cours de tactique et des exercices militaires[43].

Pour évaluer les progrès des séminaristes, ceux-ci étaient soumis des examens secrets trimestriels et à un concours public tous les deux ans[43].

On perçoit, au fil des décennies, une nette évolution vers une plus grande modernité, surtout scientifique, évolution s’inscrivant en parallèle du mouvement d’idées en cours dans les Sociedades económicas de amigos del país et tendant à donner à l’état aristocratique, plus particulièrement à ceux destinés à la carrière militaire, une formation mieux adaptée aux exigences de l’époque que celle qu’offraient les universités. La volonté de mettre le Séminaire des nobles sur un pied d’égalité avec les universités transparaît clairement dans le Décret royal de Ferdinand VI en date du (confirmé par Charles III le ) qui prévoyait l’homologation des enseignements du Séminaire par les universités ; à l’inverse, le plan d’études de 1790 (applicable aux séminaires non seulement de Madrid, mais de toute l’Espagne) limitait la fonction de ces établissements à offrir des « connaissances préliminaires »[43], l’objectif des séminaires étant en effet que les élèves disposent à l’instant de les quitter de notions générales et fondées, propres à les rendre aptes aux études sérieuses[32].

À la suite de l’expulsion des jésuites, l’institution évolua vers une éducation plus laïque, plus centrée sur les matières à caractère scientifique et technique, en accord avec les débouchés professionnels majoritairement militaires des séminaristes. Une comparaison des exercices littéraires qui se tenaient périodiquement permet de s’aviser de cette mutation ; les exercices correspondant à la première étape (la période sous la direction des jésuites) couvrent toutes les matières du cursus, des mathématiques et de la physique jusqu’à la philosophie et les lettres en général, tandis que ceux de la seconde période, surtout vers la fin du siècle, comprenaient déjà, en plus de ces mêmes matières, l’architecture militaire, et même l’astronomie, lorsqu’à l’aube du XIXe siècle Isidoro Antillón devint (à l’âge de seulement 23 ans) titulaire du cours de géographie, de chronologie et d’histoire[44].

Cependant, l’empreinte des jésuites allait perdurer dans le Séminaire des nobles durant plusieurs années encore après leur expulsion, en particulier par les ouvrages qui avaient été remis aux élèves pour leur usage personnel et qui étaient censés, comme les autres possessions des élèves, profiter aussi aux parents. Dans quatre listes de livres examinés par le chercheur Andújar Castillo reviennent ces trois mêmes titres : El joven Joseph (littér. le Jeune Joseph), ouvrage de morale catholique, œuvre du jésuite Cesare Calini ; le Compendio de la historia universal, en quatre volumes, ouvrage écrit au XVIe siècle par Orazio Tursellino, également un jésuite italien ; et la Colección de varios tratados curiosos, propios y muy útiles para la instrucción de la noble juventud española (littér. Recueil de divers traités curieux, appropriés et très utiles pour l’instruction de la noble jeunesse espagnole), ouvrage préparé par les jésuites qui dirigeaient le Séminaire en 1757, date de sa première édition, et qui fit office de précis d’histoire sacrée, ecclésiastique, romaine, mythologique et de l’Espagne. Cette petite bibliothèque particulière de l’élève n’était complétée que par un seul ouvrage qui fût plus au diapason du débouché professionnel des séminaristes : le Curso de matemáticas que Tadeo Lope y Aguilar venait de commencer à faire paraître en 1794[45].

Débouchés d’emploi des séminaristes

La formation reçue dans le Séminaire apparaît n’avoir été que de peu de poids dans le déroulement des carrières ultérieures des séminaristes au sein de l’administration royale. Les études au Séminaire des nobles représentaient certes un atout dans lesdites carrières, mais n’eurent jamais une valeur décisive lors des promotions professionnelles, qui dépendaient essentiellement d’autres facteurs[46].

Le Décret royal de Ferdinand VI de 1755 spécifiait les trois orientations principales, c’est-à-dire les trois types d’emploi, qui s’offraient aux séminaristes :

- l’administration royale, pour laquelle le décret assurait aux séminaristes une préférence absolue[32] ;

- la carrière des armes, pour laquelle des privilèges étaient également octroyés ;

- l’université, c’est-à-dire poursuivre une carrière grâce aux homologations susmentionnées[47].

Jacques Soubeyroux, qui a compulsé les registres du Séminaire en 1995, dans le but de vérifier si « la réalité correspondait à la théorie, c’est-à-dire si le séminaire madrilène remplissait effectivement cette fonction de formation d’élites, de cadres administratifs et militaires ». L’auteur s’attache d’abord à rappeler, d’une part, qu’au niveau de la politique éducative, la comparaison entre les différents plans d’études du Séminaire révèle une évolution qui s’inscrit dans le contexte plus général d’une tentative de rénovation de l’enseignement supérieur en même temps que d’une réflexión sur la mise en place d’un nouvel enseignement moyen ; et d’autre part que, sur le plan social, la création et le développement du Séminaire de Madrid dénotent une volonté politique, non de lutte contre la noblesse, mais de régénération de celle-ci, se traduisant en l’espèce par une amélioration de la formation à la carrière militaire. Le projet s’intègre clairement dans une politique générale de la monarchie, dont l’enseignement n’est qu’un des aspects, visant à promouvoir « une noblesse que ne fasse pas usage de ses richesses et prééminences autrement que pour se rendre utile au reste du peuple », s’opposant à « une noblesse qui ne sert de rien ». Pour réaliser ce dessein, conforme à l’idéal des Lumières, l’on s’efforça d’attirer au Séminaire les aînés des grandes familles nobles pour les éloigner de la vie oisive et leur procurer une formation adaptée aux emplois les plus élevés de l’État auxquels leur lignage les désignait[48]. Soubeyroux constate ainsi qu’entre 1727 et 1752 :

- 218 sortirent de l’établissement sans occuper d’emploi (60,38 %)

- 108 choisirent la carrière des armes (29,91 %)

- 13 choisirent une carrière dans l’administration (3,60 %)

- 9 s’engagèrent dans une carrière ecclésiastique (2,40 %)

- 7 choisirent une carrière à la Cour royale (1,93%)

- 5 poursuivirent un cursus universitaire (1,38 %)

- 1 opta pour une carrière universitaire (enseignant) (0,27 %)[47].

Pour les 25 années examinées par Soubeyroux, l’administration de l’État n’accueillit donc, selon les données de l’auteur, que treize anciens séminaristes (9 % des emplois). La carrière ecclésiastique fut choisie par neuf ex-élèves, dont cinq rejoignirent la Compagnie de Jésus. Sept séminaristes trouvèrent à s’employer à la Cour royale, au service de Sa Majesté : trois majordomes, deux employés de palais, un gentilhomme de chambre, et un page. Seuls cinq anciens séminaristes poursuivront un cursus dans l’un des collèges majeurs de l’université de Salamanque ou d’Alcalá, proportion fort faible[49].

Sur la base de ces données, l’auteur conclut que le projet est en grande partie un échec : d’un côté parce que le Séminaire ne réussit à attirer que principalement les fils de la petite noblesse provinciale, et seulement les puînés de quelques grandes familles (critère de l’élite de naissance) ; de l’autre, parce que le recrutement ne se distinguait pas non plus par le mérite des séminaristes inscrits (critère de l’élite du savoir) ; en outre, le Séminaire ne parvint pas à s’ériger en une pépinière pour les hautes fonctions de l’État[48]. Le fort pourcentage de nobles qui ne passèrent pas à occuper quelque emploi après leur séjour au Séminaire pourrait donc, selon Soubeyroux, être interprété comme un échec de celui-ci à figurer comme centre de formation de la noblesse se donnant pour tâche d’écarter la jeunesse de l’oisiveté et la pousser à se rendre active et utile, même si l’auteur signale aussi que le Séminaire était ouvert également aux Pères de leurs domaines (« Padres de sus Patrias »), qui se destinaient à gérer leurs maisons et propriétés, sans viser à aucun emploi. Plus de 75 % des élèves occupant un emploi ont choisi la carrière militaire[50]. La majorité des fils de familles aristocratiques fréquentant le Séminaire dans la première moitié du siècle se contenteront de la formation générale, appropriée à leur classe, que l’institution leur offrait. Pour ce qui est de la deuxième moitié du siècle, les renseignements disponibles ne concernent que 56 séminaristes, dont 18 n’occuperont pas d’emploi. La destination des 38 qui « se casèrent » (« se acomodaron ») confirme les résultats précédents et la prédominance absolue de la carrière militaire, choisie par 32 des anciens élèves[49].

L’historien Francisco Andújar Castillo cependant arrive à des conclusions qui diffèrent de celles de Soubeyroux, plus particulièrement en ce qui touche aux débouchés dans l’administration royale, l’auteur notant en effet d’abord que Soubeyroux comptabilisa, comme affectation des élèves, seulement les emplois consignés dans le premier registre du Séminaire, mais la non consignation dans ces registres ne signifie pas dans tous les cas absence de future affectation au service de la monarchie. D’autre part, Soubeyroux semble considérer que le poste tel que noté dans le registre représente le niveau finalement atteint au service du monarque ; p. ex., un élève enrôlé dans les Gardes royales, répertorié comme enseigne ou comme capitaine dudit corps, fut retenu tel par Soubeyroux, comme si sa carrière professionnelle se fût arrêtée à ce stade[51]. En somme, tout ce qui n’apparaissait pas dans les registres n’a pas été pris en compte. Un cas flagrant est celui de Martín de Mayorga, séminariste entre et , de qui il est indiqué dans les registres qu’il passa au service des Gardes d’infanterie espagnoles, mais non qu’il monta ensuite au grade de général, puis au grade de maréchal de camp, ni qu’il fut gouverneur et capitaine général du Guatemala en 1772 et vice-roi de Nouvelle-Espagne en 1779[52]. Une difficulté supplémentaire est le caractère sommaire des registres postérieurs à 1765, lesquels se bornent à signaler les noms des séminaristes et de leurs parents[53].

.jpg.webp)

Si, ainsi que le démontrent toutes les études publiées, l’armée était la principale voie de sortie pour les séminaristes, il y a lieu alors d’examiner quel fut le poids des études au Séminaire, de la formation scientifico-technique qui y était dispensée, dans l’admission et dans l’avancement des officiers dans les forces armées bourbonniennes. Or il appert que tout au long du XVIIIe siècle le critère fondamental de promotion était l’ancienneté, ou, ce qui revient au même, le nombre d’années de service. Ce critère prédominant ne pouvait être infléchi qu’en cas seulement de mérite exceptionnel en temps de guerre, ou à la faveur d’une forte influence à la Cour, ou au nom d’une origine sociale nobiliaire (moyennant, en même temps, de solides appuis à la Cour), ou encore par la voie pécuniaire, c’est-à-dire par l’achat direct d’un brevet d’officier de l’armée, tantôt à l’occasion de la levée de nouvelles unités, tantôt lorsque les postes se vendaient directement dans les officines du secrétariat du ministère de la Guerre. Quant aux conditions d’accès à une place de cadet dans n’importe lequel des régiments, la seule chose requise était de pouvoir produire une attestation de noblesse, au minimum la qualité d’hidalgo[54].

Au XVIIIe siècle coexistaient en Espagne ce qu’Andújar Castillo appelle une « armée courtisane » et une « armée régulière », avec deux filières très distinctes. L’appartenance à la première, c’est-à-dire aux corps des Gardes royales, et en particulier aux Guardias de Corps, comportait la jouissance d’une infinité de privilèges, parmi lesquels, comme l’un des principaux, la détention de grades plus élevés que dans l’armée régulière, lesquels grades permettaient ensuite d’atteindre à celui de général à un rythme beaucoup plus rapide que pour ceux qui évoluaient dans les régiments ordinaires. Eu égard à ces critères, la valeur à assigner aux études était fort réduite, voire quasi nulle, au sein d’une institution — les forces armées — qui considérait que la meilleure formation dont pouvait bénéficier un futur officier était l’expérience directe sur le champ de bataille. Certes, avoir étudié les mathématiques dans les académies de Barcelone, d’Avila ou de Cadix représentait un mérite dans le parcours de tout officier, mais jamais un critère préférentiel, et la promotion d’un grade à un autre ne dépendait pas de la compétence ni de l’aptitude professionnelle. Ce n’était que dans les armes techniques — artillerie et génie militaire, qui du reste disposaient de leurs propres centres de formation —, que les études étaient essentielles pour la future carrière d’un officier. Cependant, ces deux armes n’eurent tout au long du siècle qu’un poids très réduit dans l’ensemble de l’institution militaire[55].

On peut admettre à coup sûr que sur le total de 1023 « gentilshommes séminaristes », un tiers au moins trouvèrent un débouché dans l’une des deux grandes destinations indiquées dans les statuts mêmes du Séminaire : la carrière des armes et le service dans l’administration royale. Toutefois, cette proportion doit sans doute être corrigée vers le haut, jusqu’à au moins 40 %, compte tenu que depuis 1752 l’information relative à la destinée des séminaristes se fait plus parcimonieuse et qu’il n’a été possible de comptabiliser que ceux qui avaient su se hisser à un poste important dans les forces armées, dans la marine, ou dans l’administration. Progressivement, le Séminaire des nobles allait se reconfigurer de plus en plus comme un centre de formation axé avant tout sur la carrière militaire, ce qui tendra à s’accentuer encore après la réouverture du Séminaire en 1770 ; en effet, pendant cette seconde période, le principal débouché des séminaristes fut, et de loin, l’armée, laquelle non seulement prenait à son compte 71 % du total de ceux entrés au service de la monarchie, mais encore absorba, au bas mot, 18 % du total des élèves ayant fréquenté les cours du Séminaire entre 1770 et 1799. À ce poids relatif de l’armée s’ajoute le fait spécifique que dès le début une interconnexion existait entre le Séminaire et l’un des corps les plus importants de l’armée : les Gardes d’infanterie espagnoles. Des 187 étudiants qui s’engagèrent ensuite dans la carrière militaire, 35 % devaient aller, au départ du Séminaire, s’intégrer dans ce corps privilégié, qui remplissait la double fonction d’assurer la garde du roi à l’extérieur du palais royal, et d’intervenir en tant que troupe d’élite dans les conflits guerriers. Les salaires plus importants, les grades plus élevés que ceux des autres corps d’armée — le grade de capitaine des Gardes d’infanterie équivalant au grade de colonel des armées royales —, un accès facilité et plus rapide au généralat, un for spécifique, la proximité avec le monarque et des titres aristocratiques étaient quelques-uns des avantages de ce corps[56].

Selon une première approximation, seuls un peu plus de 10 % — la proportion oscillant entre 9,7 % dans la première période et 11,7 % dans la seconde — des « gentilshommes » inscrits dans le Séminaire des nobles entre 1727 et 1765 parvinrent à occuper des postes de premier plan dans la haute administration[57]. Les autres décomptes fournissent des chiffres fort semblables, et laissent entrevoir le vaste éventail de postes dans la bureaucratie royale et l’enchevêtrement complexe des serviteurs de palais dans les différentes Maisons royales. Il est vraisemblable que, en ce qui concerne l’administration, la hausse constatée de la proportion de séminaristes passant dans les officines royales puisse s’expliquer par le dépassement du traditionnel conflit entre science et expérience : les fonctionnaires des secrétariats du Cabinet avaient de plus en plus besoin de connaissances dans leur domaine de travail, ce qui supposerait une certaine victoire pour les thèses favorables à la formation théorique[58].

Mais plus important encore que la formation dans le choix des carrières était le facteur familial, comme l'atteste de façon éloquente les chiffres calculés pour la période 1727-1765, lesquels font apparaître que 62 % des séminaristes remplissant des fonctions d’élite au service de la monarchie exerçaient ces fonctions dans le même espace administratif, politique ou militaire que leurs pères. Les charges certes ne s’héritaient pas, mais l’influence familiale était bien décisive pour l’avenir de tout individu ambitionnant de se hisser aux postes de plus haut rang de la monarchie[59]. En effet, les états de service des grands-pères, pères, oncles ou de quelque parent direct que ce soit furent toujours un élément d’appréciation dans l’ensemble des mérites de tout candidat à un poste au service du roi. La « tradition familiale » servait toujours de point d’appui fondamental pour tout mémoire de candidature à telle ou telle fonction, agissait comme une sorte d’hérédité immatérielle, constituée des mérites accumulés des ancêtres, et bénéficiait à 88 % des séminaristes ayant réussi à obtenir un emploi de haut rang dans l’administration. L’élite se reproduisait elle-même et de surcroît figurait dans cette période comme un groupe imperméable, fermé, avec peu de possibilités d’ouverture vers des éléments extérieurs[60].

Il restait ensuite un faible nombre d’individus qui parvinrent, en dépit de médiocres appuis, à s’introduire dans les hautes sphères de la monarchie par leurs propres mérites, sans origine sociale illustre et sans parentèle préalablement installée dans les institutions. C’est le cas notoirement du Gaditan d’origine italienne Francisco de Paula Bucheli, qui s’inscrivit, en même temps que son frère Ramón, dans le Séminaire en [61].

Références

- M. Verdú Ruiz (1990), p. 317-334

- (es) « Incendio del Hospital Militar », El Correo Militar, Madrid, no 4.001, , p. 2 (ISSN 2171-701X, lire en ligne)

- J. Soubeyroux (1995), p. 201-204.

- Á. Fernández de los Ríos (1876), p. 615-616.

- R. de Mesonero Romanos (1844), p. 342.

- M. M. Moratinos Palomero, F. Moratinos Martínez, F. Martín Sierra & F. J. Guijarro Escribano (2003), p. 5-17.

- L. Conde-Salazar Gómez & F. Heras-Mendaza (2012).

- (es) « Madrid: incendio del Hospital Militar », La Ilustración Española y Americana, Madrid, vol. XXXIII, no 6, , p. 93 (ISSN 1889-8394, lire en ligne)

- (es) « Institución - Seminario de Nobles de Madrid (España) », sur PARES, Portal de Archivos Españoles, Madrid, Gobierno de España. Ministerio de Cultura y Deporte (consulté le ).

- J. Soubeyroux (1995), p. 202.

- F. Andújar Castillo (2004), p. 207.

- F. Aguilar Piñal (1980), p. 333. Cité par F. Andújar Castillo (2004), p. 207.

- Sur la militarisation du Séminaire, voir aussi (es) José Luis Peset, « La enseñanza y la universidad : Ciencia, nobleza y ejército en el Seminario de Nobles de Madrid (1770-1788) », Valence, Biblioteca Valenciana Digital (BIVALDI) (consulté le ).

- F. Andújar Castillo (2004), p. 207-208.

- José Luis Peset Reig, La enseñanza militar y la nueva ciencia en la España ilustrada, dans E. Balaguer y E. Giménez (éds.), Ejército, Ciencia y Sociedad en la España del Antiguo Régimen, Alicante, 1995, p. 388. Cité par F. Andújar Castillo (2004), p. 208.

- F. Aguilar Piñal (1980), p. 343. Cité par F. Andújar Castillo (2004), p. 208.

- F. Andújar Castillo (2004), p. 208-209.

- Constituciones del Real Seminario de Nobles de Madrid, p. 18-19, cité par J. Soubeyroux (1995), p. 202.

- Constituciones del Real Seminario de Nobles de Madrid, p. 25, cité par J. Soubeyroux (1995), p. 203.

- J. Soubeyroux (1995), p. 203.

- Constituciones del Real Seminario de Nobles de Madrid, p. 74, cité par J. Soubeyroux (1995), p. 203.

- Constituciones del Real Seminario de Nobles de esta Corte. Cité par F. Andújar Castillo (2004), p. 210.

- F. Andújar Castillo (2004), p. 210.

- Plan de gobierno y estudios, formado de orden del Consejo, para los seminarios de educación de la nobleza y gentes acomodadas que se establezcan en las capitales de provincias, Madrid, Viuda de Marín, 1790. Cité par J. Soubeyroux (1995), p. 204.

- F. Andújar Castillo (2004), p. 211.

- J. Soubeyroux (1995), p. 204.

- J. Soubeyroux (1995), p. 204-205.

- J. Soubeyroux (1995), p. 205.

- F. Andújar Castillo (2004), p. 212.

- F. Andújar Castillo (2004), p. 212-213.

- F. Andújar Castillo (2004), p. 213.

- J. Soubeyroux (1995), p. 209.

- F. Andújar Castillo (2004), p. 203-204.

- F. Andújar Castillo (2004), p. 222.

- F. Andújar Castillo (2004), p. 223.

- F. Andújar Castillo (2004), p. 202.

- Historia de las Universidades, colegios y demás establecimientos de España, Madrid, éd. Fuenebro, tome III, p. 364. Cité par J. Soubeyroux (1995), p. 205.

- J. Soubeyroux (1995), p. 205-206.

- Constituciones del Real Seminario de Nobles de Madrid, p. 188. Cité par J. Soubeyroux (1995), p. 206.

- J. Soubeyroux (1995), p. 206.

- J. Soubeyroux (1995), p. 206-207.

- J. Soubeyroux (1995), p. 207.

- J. Soubeyroux (1995), p. 208.

- F. Andújar Castillo (2004), p. 209.

- F. Andújar Castillo (2004), p. 209-210.

- F. Andújar Castillo (2004), p. 214.

- J. Soubeyroux (1995), p. 210.

- J. Soubeyroux (1995), p. 212.

- J. Soubeyroux (1995), p. 211.

- J. Soubeyroux (1995), p. 210.

- F. Andújar Castillo (2004), p. 204.

- José Antonio Calderón Quijano, Los virreyes de Nueva España en el reinado de Carlos III, tome II, Séville, 1978. Cité par F. Andújar Castillo (2004), p. 205.

- F. Andújar Castillo (2004), p. 205.

- F. Andújar Castillo (2004), p. 205-206.

- F. Andújar Castillo (2004), p. 206.

- F. Andújar Castillo (2004), p. 215-216.

- F. Andújar Castillo (2004), p. 217.

- María Teresa Nava Rodríguez, Del colegio a la secretaría: formación e instrucción de ministros y oficiales en el setecientos español, dans E. Martínez Ruiz (coord.), Poder y mentalidad en España e Iberoamérica, Seminario Hispano-Venezolano, Madrid, 2000, p. 453. Cité par F. Andújar Castillo (2004), p. 218.

- F. Andújar Castillo (2004), p. 218.

- F. Andújar Castillo (2004), p. 219.

- F. Andújar Castillo (2004), p. 220.

Bibliographie

- (es) Ángel Fernández de los Ríos, Guía de Madrid: Manual del madrileño y del forastero, Madrid, Oficinas de la Ilustración Espan︢ola y Americana, (lire en ligne).

- (es) Ramón de Mesonero Romanos, Manual histórico-topográfico, administrativo y artistico de Madrid, Madrid, A. Yenes, (lire en ligne).

- (es) P. Moratinos Palomero, M. M. Moratinos Martínez, F. Martín Sierra et F. J. Guijarro Escribano, « Historia del Instituto de Medicina Preventiva del E. T. "Capitán Médico Ramón y Cajal" », Medicina Militar, vol. 59, no 2, , p. 5-17 (ISSN 0212-3568).

- (es) Jacques Soubeyroux, « El real seminario de nobles de Madrid y la formación de las élites en el siglo XVIII », Bulletin hispanique, vol. 97, no 1, , p. 201-212 (ISSN 1775-3821, lire en ligne).

- (es) Matilde Verdú Ruiz, « Creación del Real Seminario de Nobles de Madrid, responsabilidad del arquitecto Pedro de Ribera en su proceso constructivo », Anales del Instituto de Estudios Madrileños, Instituto de Estudios Madrileños, vol. 28, , p. 317-334 (ISSN 0584-6374, lire en ligne).

- (es) Francisco Andújar Castillo, « El Seminario de Nobles de Madrid en el siglo XVIII. Un estudio social », Cuadernos de Historia Moderna (anejos), Madrid, Universidad Complutense de Madrid, vol. III, , p. 201-225 (ISBN 84-95215-92-6, lire en ligne, consulté le ).

- (es) Francisco Aguilar Piñal, « Los Reales Seminarios de Nobles en la política ilustrada española », Cuadernos Hispanoamericanos, Madrid, Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), no 355, , p. 329-349 (lire en ligne).