Pont-l'Abbé-d'Arnoult

Pont-l'Abbé-d'Arnoult est une commune du Sud-Ouest de la France, située dans le département de la Charente-Maritime (région Nouvelle-Aquitaine).

| Pont-l'Abbé-d'Arnoult | |||||

L'avenue du Maréchal Leclerc, les halles (à gauche) et l'église Saint-Pierre. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Charente-Maritime | ||||

| Arrondissement | Saintes | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Charente-Arnoult-Cœur de Saintonge | ||||

| Maire Mandat |

Alexandre Schneider 2020-2026 |

||||

| Code postal | 17250 | ||||

| Code commune | 17284 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Pontilabiens | ||||

| Population municipale |

1 788 hab. (2020 |

||||

| Densité | 144 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 45° 49′ 40″ nord, 0° 52′ 31″ ouest | ||||

| Altitude | Min. 6 m Max. 41 m |

||||

| Superficie | 12,41 km2 | ||||

| Unité urbaine | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Rochefort (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Saint-Porchaire | ||||

| Législatives | Cinquième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Charente-Maritime

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | ville-pont-labbe-darnoult.fr | ||||

Ses habitants sont appelés les Pontilabiens et les Pontilabiennes[1].

Avant le décret du qui lui a donné son nom actuel, elle s’appelait simplement Pont-l'Abbé, et Pont-Libre durant la Révolution française.

Par ordonnance du , les anciennes communes de Saint-Michel-de-la-Nuelle et de La Chaume furent rattachées à Pont-l'Abbé.

Géographie

La commune de Pont-l'Abbé-d'Arnoult est située dans le centre-ouest du département de la Charente-Maritime, dans l'ancienne province de Saintonge. Comme tout le département, appartenant au Midi atlantique[2], au cœur de l'Arc atlantique -, cette commune est partie intégrante du Grand Sud-Ouest français, et est parfois également incluse dans un Grand Ouest.

Pont-l'Abbé d'Arnoult est, comme son nom l'indique, arrosé par le petit cours de l'Arnoult qui est un affluent de rive gauche de la Charente. Canalisé depuis 1812, l'Arnoult qui prend sa source aux Fontaines de Rétaud a vu se développer le long de ses rives une activité agricole, artisanale et commerciale dans sa riche vallée maraîchère. Il se jette dans le canal de la Charente à la Seudre.

Pont-l'Abbé-d'Arnoult réunit aujourd'hui les activités et les équipements nécessaires pour répondre aux besoins d'un centre économique, associatif et culturel en milieu rural.

La commune est l'une des étapes de deux sentiers de grandes randonnées balisés, le GR 4 et le GR 360.

Communes limitrophes

Urbanisme

Typologie

Pont-l'Abbé-d'Arnoult est une commune rurale[Note 1] - [4]. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[5] - [6].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Rochefort, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 33 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[7] - [8].

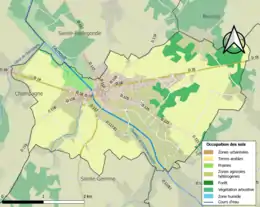

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (80,9 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (84,7 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (52,1 %), zones agricoles hétérogènes (26,1 %), zones urbanisées (10,1 %), forêts (9 %), prairies (2,7 %)[9].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Pont-l'Abbé-d'Arnoult est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, mouvements de terrains et séisme (sismicité faible). Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses[10]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[11].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment l'Arnoult. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1993, 1999, 2000, 2010 et 2020[12] - [10].

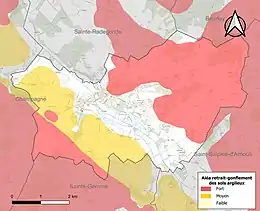

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des tassements différentiels[13].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 69,1 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (54,2 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 902 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 295 sont en en aléa moyen ou fort, soit 33 %, à comparer aux 57 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[14] - [Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[15].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 1989, 1991, 2003 et 2005 et par des mouvements de terrain en 1999 et 2010[10].

Risques technologiques

Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par une ou des infrastructures routières ou ferroviaires importantes ou la présence d'une canalisation de transport d'hydrocarbures. Un accident se produisant sur de telles infrastructures est susceptible d’avoir des effets graves sur les biens, les personnes ou l'environnement, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence[16].

Histoire

Une origine liée à sa situation géographique

Pont-l'Abbé, ancien nom de la commune, a deux interprétations différentes quant à son étymologie, mais elles sont liées à sa situation géographique. Généralement, le premier sens qui lui est attribué dérive du latin pontem lapidum qui signifie pont de pierre, ou pontum labium ou labeum contraction de labatum, pont coupé ou détruit ; ces deux significations seraient en rapport avec sa situation originelle sur un lieu de passage ou commandant le franchissement d'un fleuve. Cependant, une autre interprétation lui attribue le nom de Ponti-Labium en latin « lèvre de mer ». Pont-l'Abbé était alors situé au bord d'un vaste et profond estuaire marin dit estuaire de l'Arnoult, qui fit peu à peu place à des marais à la fin de l'Antiquité tardive ou au début du Moyen Âge.

Développement au Moyen Âge

En 1047, Geoffroy Martel comte d'Anjou, fait apparaître officiellement le bourg dans l'histoire, en dotant Pont-l'Abbé de l'église Saint-Pierre, le prieuré, ainsi que de nombreuses terres qu'il concédera par la suite à l'abbaye Sainte-Marie des Dames de Saintes.

L'église Saint-Pierre et le prieuré ont été fondés au XIIe siècle, le bourg fut fortifié au XIIIe siècle avec la porte de ville (poterne/porche : imposant portique flanqué de deux tours cylindriques), les douves, les souterrains. Tous ces édifices témoignent d'une histoire mouvementée de 300 ans, opposant les abbesses de Saintes et l'occupant anglais (siège en 1345), entre les XIIe et XIVe siècles (première mention : en 1040).

Pont-l'Abbé dans la tourmente du XVIe siècle

Pendant les guerres de Religion, l'église a été incendiée.

Pont l'Abbé a été le centre de ralliement des armées protestantes : Jeanne d'Albret et Henri de Navarre (futur Henri IV) y passèrent en 1569, accompagnés des chefs protestants.

Pont-l'Abbé dans la période contemporaine

René Caillié, explorateur français né à Mauzé-sur-le-Mignon en 1799 est enterré à Pont-l'Abbé en 1838.

En 1812, des travaux de canalisation du cours aval de l'Arnoult sont entrepris et jettent les bases d'une importante activité maraîchère où Pont-l'Abbé et la vallée de l'Arnoult se spécialisent dans la production de légumes dont les fameux haricots blancs.

En 1838 fut inhumé Jean Martin Bienassis (dit Saintonge la Liberté). Ce chaudronnier participa à la prise de la Bastille. Il se trouvait probablement par hasard à Paris ce dans le cadre de son tour de France. Il n'avait en effet pas encore 23 ans. Tel Cincinnatus, Jean Martin Bienassis regagna sa Saintonge, y reprit son métier et mourut 49 ans plus tard.

Administration

Liste des maires

Région

À la suite de la réforme administrative de 2014 ramenant le nombre de régions de France métropolitaine de 22 à 13, la commune appartient depuis le à la région Nouvelle-Aquitaine, dont la capitale est Bordeaux. De 1972 au , elle a appartenu à la région Poitou-Charentes, dont le chef-lieu était Poitiers.

Jumelages

Population et société

Démographie

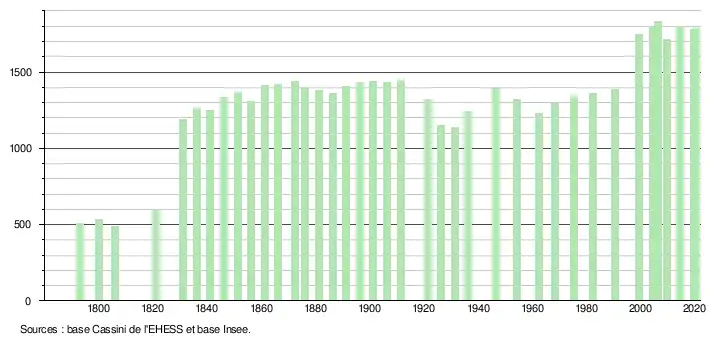

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[17]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[18].

En 2020, la commune comptait 1 788 habitants[Note 3], en diminution de 0,56 % par rapport à 2014 (Charente-Maritime : +2,92 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Enseignement

- L'école communale René-Caillé, inaugurée en 1955, accueille une centaine d'élèves de la maternelle au CM2. Décidée par le conseil municipal du , présidé par le maire Bernard Chambenoit, l'école a vu sa première pierre posée le . L'architecte est Marcel Lods. En 2017, l'école a été rénovée.

- La Maison familiale rurale, fondée en 1964, propose des formations professionnelles dans le domaine des services à la personne, niveau CAP et Bac professionnel, en alternance[21].

- L'institution La Salle–Saint-Louis, établissement privé sous contrat d'association avec l'État, dispense un enseignement de la maternelle au lycée général et technologique (Baccalauréat séries L, S, ES et STMG) avec un taux de réussite de 100 % sur plusieurs années. Sa fondation date de 1889, lorsque les sœurs Ursulines du Sacré-Cœur de Jésus de Pons créèrent une école nommée « Le Couvent » sur la route de Saint-Savinien. En 1942, la direction de cette école libre de filles fut confiée aux sœurs de la Divine Providence. En 1980, l’établissement devint mixte en accueillant des garçons et, en 2009, la direction passa à la congrégation des Frères des écoles chrétiennes[22].

- Le séminaire Saint-Antoine de la Chaume a accueilli, de 1934, date de sa création par les Assomptionnistes pour y établir leur noviciat de la province de Bordeaux, jusqu'en 1968, 34 promotions de jeunes se préparant à la vie religieuse. Il occupait le site d'un manoir féodal du Xe siècle. En 1969, une communauté des sœurs de la Sagesse s'y est aussi installée. Elle a quitté les lieux en 2011[23] avant les pères assomptionnistes en 2012[24].

Santé

- Maison médicale : médecins généralistes, orthophoniste, kinésithérapeutes, ergothérapeute.

- Cabinet d'infirmiers.

- Cabinet de dentiste.

- Une pharmacie, une clinique vétérinaire et un commerce d'optique.

Culture

- La Confrérie de la mojhette, créée en 2001 à l’initiative du docteur Meunier, a pour vocation de faire connaître et apprécier ce haricot, d’en faire la promotion au cours d’événements festifs et culturels, de faire en toute occasion la promotion des vallées de l’Arnoult, du Bruant et de sa région.

- La Pomme Glace de Pont l'Abbé, répandue autour de Pont l'Abbé d'Arnoult, importante zone maraîchère de Charente-Maritime dont le développement est lié à la richesse en tourbe des terres de la vallée de l'Arnoult. Épiderme jaune lavé de rouge sur le quart du fruit. Lenticelles peu nombreuses sans russeting. Fruit de table et à cuire.

- Le cinéma, animé par le comité des fêtes de la commune le jeudi tous les quinze jours ainsi qu'un festival du cinéma au printemps.

- Une bibliothèque municipale.

Culte

Messe catholique tous les dimanches à 10 h 30 à l'église Saint-Pierre.

Équipements sportifs

- Piscine municipale, avec 4 bassins extérieurs, ouverte en juillet et août.

- Un stade d'honneur avec tribunes et un stade annexe.

- Appareils de musculation corporelle dans le jardin public.

- Une salle omnisports.

- Un dojo pour la pratique du judo.

- Deux terrains de tennis extérieurs.

- Table de ping-pong extérieure et terrain de boules.

Économie

- Tissu économique majeur : 135 Commerces, Artisans et professions libérales le compose.

- Éditions Tabary

La société les Éditions Tabary est basée à Pont-l'Abbé-d'Arnoult. Créée par Jean Tabary en 1979 sous le nom des Éditions de la Séguinière, cette imprimerie édite Corinne et Jeannot, Grabadu et Gabaliouchtou, Iznogoud, Richard et Charlie, Totoche ou Valentin le vagabond.

- La Galette charentaise représentée par deux institutions au sein de la commune: la Goulebenéze, entreprise artisanale de fabrication de galettes, créée en 1936, dont la galette charentaise, de brioches, de broyés et de gâteaux moelleux. Ainsi que la Falconelle, entreprise familiale depuis 1903 qui a fait de la galette charentaise sa spécialité.

Foires et marchés

- Un marché hebdomadaire a lieu tous les vendredis matin.

- Une foire mensuelle a lieu le troisième lundi de chaque mois en matinée.

- La foire de septembre met en avant la mojhette, variété du haricot produite sur les bords de l'Arnoult.

Lieux et monuments

La cité

À proximité du littoral atlantique et des grandes cités historiques d'Aunis - Saintonge, la cité de Pont-l'Abbé-d'Arnoult comprend une église romane, un porche, des douves et un prieuré du XIIe siècle ; une fontaine, un lavoir, la falaise des Cadorettes, le musée « Atelier de Xaintonge », les moulins, le marché couvert, les tombes de René Caillé, Victor Liotard et Jean Martin Bienassis.

L'église Saint-Pierre

Une église du XIIe siècle fut construite par-dessus une plus ancienne, dont les assises en moellons du XIe siècle sont toujours visibles. Elle possède un très beau portail roman. Le clocher actuel, qui se dresse au-dessus de la façade, est surmonté d'une flèche gothique. Il a remplacé au début du XVIe siècle l'ancien qui se situait à la croisée du transept.

Après les guerres de Religion, les abbesses de Saintes se chargent de la restauration du monument : le bras sud du transept devient chapelle gothique communiquant avec le prieuré, une absidiole est greffée sur le bras nord. Le clocher carré porte une flèche octogonale de style gothique flamboyant et la cloche date de .

L'église a été classée monument historique en et la cloche en .

Le porche

Il s'agit de deux tours cylindriques formant une porte de ville qui comportait une herse en fer fermant la ville. Il existait également des créneaux et des mâchicoulis qui ont été détruits : c'est donc aujourd'hui un bâtiment tronqué.

Le prieuré

Il a subi au fil des années de nombreuses restaurations, mais son aspect actuel date des XVIe et XVIIe siècles.

Les vestiges des bâtiments comportent une porte et une tour de guet, restes des fortifications.

Les moulins

Sur les vingt-et-un moulins que comptait le début du XXe siècle, seuls neuf ont résisté à la démolition. Parmi les moulins notables :

- Moulin des Anglais : un des derniers moulins à vent construit dans la région, en . C’est une simple tonnelle, les portes à jambage et linteaux droits sont sans moulure. La toiture ou calotte a été refaite récemment en lames de bois. Toute activité a cessé après la Seconde Guerre mondiale.

- Moulin du Fort : ainsi nommé en souvenir de l'ancien fort des Anglais, signalé par Claude Masse mais inscrit également sur la carte de Cassini fin XVIIIe siècle. Il est construit sur un tertre ; les portes sont à voûte plein-cintre. L'activité a cessé au début du XXe siècle.

- Moulin de la Garenne : moulin mentionné sur le plan de Claude Masse, ingénieur géographe du roi Louis XIV établi vers -, ce qui permet de dire que sa construction est antérieure à la fin du XVIIe siècle. Les portes sont basses avec linteaux droits monolithiques.

- Moulin Noir : porte la date de .

- Moulin Blanc : porte la date de .

Les douves

Pendant la guerre de Cent Ans, Pont-l'Abbé devient une place forte. Le village s'entoure de murailles et de douves sèches. Trois portes sont également construites, ce qui permet le contrôle à l'accès au village.

Le porche, vestige de l'ancienne porte de la ville.

Le porche, vestige de l'ancienne porte de la ville. Le porche et l'église Saint-Pierre.

Le porche et l'église Saint-Pierre. L'église Saint-Pierre.

L'église Saint-Pierre. Façade de l'église Saint-Pierre.

Façade de l'église Saint-Pierre. L'église Saint-Pierre, détail des voussures.

L'église Saint-Pierre, détail des voussures. Le prieuré.

Le prieuré. La mairie.

La mairie. Le monument aux morts.

Le monument aux morts. Le marché couvert.

Le marché couvert. Porche d'entrée de la communauté religieuse de la Chaume.

Porche d'entrée de la communauté religieuse de la Chaume.

Personnalités liées à la commune

L'histoire plus récente possède aussi ses témoins à Pont-l'Abbé-d'Arnoult, y sont inhumés :

- René Caillié, explorateur qui a révélé Tombouctou en 1828 ;

- Victor Liotard, administrateur colonial et compagnon de Pierre Savorgnan de Brazza au Congo français ;

- Jean-Martin Bienassis (1766-1838), dit Saintonge La Liberté, qui participa à la prise de la Bastille ;

- Jean Tabary, dessinateur et père d'Iznogoud et de Totoche.

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- Anne-Marie Le Bouvier, Les Riches Heures du Prieuré de Pont-l'Abbé en Saintonge, Éditions Bordessoules.

- André Baudrit, docteur ès-Lettres, Professeur Honoraire: « Pont-l'Abbé d'Arnoult à travers l'Histoire » (1959, plusieurs rééditions, la dernière à La Lucarne Ovale en 1997).

- Les gentilés de Charente-Maritime

- Louis Papy, Le Midi atlantique, atlas et géographie de la France moderne, Flammarion, Paris, 1984

- Carte IGN sous Géoportail

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Pont-l'Abbé-d'Arnoult », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Charente-Maritime », sur www.charente-maritime.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque inondation.

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Charente-Maritime », sur www.charente-maritime.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Pont-l'Abbé-d'Arnoult », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Charente-Maritime », sur www.charente-maritime.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque transport de matières dangereuses.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Qui sommes-nous? », sur Maison Familiale Rurale Pont-l'Abbé-d'Arnoult (consulté le ).

- « Saint-Louis a 125 ans », sur Sud Ouest, (consulté le ).

- « Les sœurs de la Sagesse s’en vont », sur Sud Ouest, (consulté le ).

- « L’au-revoir aux Assomptionnistes », sur Sud Ouest, (consulté le ).

Voir aussi

Bibliographie

- Jacques Lamare, Pont-l'Abbé-d'Arnoult, une forteresse méconnue, La Malle aux Livres.

- André Baudrit, Pont-l'Abbé d'Arnoult à travers l'Histoire, La Lucarne ovale éditions.

Articles connexes

- Communes de la Charente-Maritime

- Sentier de grande randonnée GR 4 et GR 360

- Arboretum : L'esprit est de valoriser et de sensibiliser le public (grand et petit) en diffusant de l'information botanique locale matérialisée par des panneaux jalonnant la visite enrichis d'un QR code .

- La commune de Pont l'Abbé d'Arnoult crée (en tronçons) une coulée verte du lavoir (au nord), au pont de Pipelé (au sud). On appelle coulée verte un espace vert aménagé et protégé dans le cadre du plan d'urbanisation. Il peut avoir une vocation de corridor biologique et être l'élément d'un réseau écologique ou s'inscrire dans un réseau de déplacements doux, offrant aux Pontilabiens, ainsi qu'aux touristes de passage une possibilité harmonieuse et ludique de découvrir la commune. Tronçons potentiels : Cheminement du lavoir à la voie romaine – Les douves jusqu'à la porte de ville – Val d'Arnoult et la passerelle (ancien passage de la voie ferrée) – La garenne – Rue Eugène Galais et l'arboretum – Cheminement à travers les mottes jusqu'au pont de Pipelé (aire de pêche et de détente) - Etc...

- Circuit sportif d'un km autour du parc de La Garenne (avec agrès)...

- Tèrra Aventura, l'incroyable chasse aux trésors traversant la commune... jeu mondial nommé Géocaching. C'est l'activité touristique idéale à pratiquer en famille ou entre amis, 365 jours/an, 7j/7, alliant sport, culture et aventure.