Pessac-sur-Dordogne

Pessac-sur-Dordogne est une commune du Sud-Ouest de la France située dans le département de la Gironde, en région Nouvelle-Aquitaine.

| Pessac-sur-Dordogne | |||||

La mairie (juillet 2014). | |||||

.svg.png.webp) Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Gironde | ||||

| Arrondissement | Libourne | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Castillon-Pujols | ||||

| Maire Mandat |

Bernard Dudon 2020-2026 |

||||

| Code postal | 33890 | ||||

| Code commune | 33319 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Pessacais | ||||

| Population municipale |

441 hab. (2020 |

||||

| Densité | 57 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 44° 49′ 18″ nord, 0° 04′ 46″ est | ||||

| Altitude | Min. 3 m Max. 106 m |

||||

| Superficie | 7,78 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton des Coteaux de Dordogne | ||||

| Législatives | Dixième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Gironde

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | www.pessacsurdordogne.fr/ | ||||

Géographie

Située sur la rive gauche (sud) de la Dordogne, à mi-chemin entre Castillon-la-Bataille et Sainte-Foy-la-Grande, la commune de Pessac-sur-Dordogne se trouve à 58 km à l'est de Bordeaux, chef-lieu du département, à 30 km au sud-est de Libourne, chef-lieu d'arrondissement, et à 11 km à l'est de Pujols, chef-lieu de canton[1].

Communes limitrophes

|

Les communes limitrophes en sont :

- sur la rive gauche de la Dordogne et dans le département de la Gironde, Juillac à l'ouest, Gensac au sud, Saint-Quentin-de-Caplong au sud-est et Saint-Avit-de-Soulège au sud-est.

- sur la rive droite de la Dordogne et dans le département de la Dordogne, Saint-Seurin-de-Prats au nord-ouest et Saint-Antoine-de-Breuilh au nord-est.

Communications et transports

La principale voie de communication routière est la route départementale D16 qui traverse le village et qui conduit vers le sud à Gensac et au-delà à Pellegrue et vers le nord, par le pont qui enjambe la Dordogne à Saint-Seurin-de-Prats en devenant la route départementale dordognaise D11 ; cette D16 est croisée, dans le village, par la route départementale D130 qui mène vers l'ouest à Flaujagues et vers l'est vers Saint-Antoine-de-Breuilh et à Eynesse. Mais vers l'est, la D130 subit des affaissements de falaise et des affouillements par la Dordogne[2]. Les grands travaux planifiés en 2018 à la suite de la fermeture de 2016[3] n'ont pas encore commencé en 2021[4].

L'accès no 12 de Montpon à l'autoroute A89 (Bordeaux-Lyon) se situe à 23 km vers le nord-nord-est.

L'accès à l'autoroute A62 (Bordeaux-Toulouse) le plus proche est le no 4, dit de La Réole, distant de 45 km par la route vers le sud.

La gare SNCF la plus proche est celle de Vélines distante de 5 km au nord-est. Celle de Sainte-Foy-la-Grande qui propose plus de trafic se trouve à 14 km vers l'est-nord-est. Dans ces deux gares, le réseau est celui de la ligne Libourne - Sarlat du TER Nouvelle-Aquitaine.

Hydrographie

Le territoire communal présente une façade d'environ cinq kilomètres sur la rive gauche de la Dordogne et est borné, à l'ouest, avec la commune de Juillac par la Durèze et, à l'est, avec celle de Saint-Avit-de-Soulège par la Soulège, toutes deux affluents de la Dordogne.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique altéré », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[5]. En 2020, la commune ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[6].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[9] complétée par des études régionales[10] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Les Lèves-et-Thoumeyragues », sur la commune des Lèves-et-Thoumeyragues, mise en service en 1984[11] et qui se trouve à 8 km à vol d'oiseau[12] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 12,7 °C et la hauteur de précipitations de 827,7 mm pour la période 1981-2010[13]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Bergerac », sur la commune de Bergerac, dans le département de la Dordogne, mise en service en 1988 et à 32 km[14], la température moyenne annuelle évolue de 13,2 °C pour la période 1971-2000[15], à 13,1 °C pour 1981-2010[16], puis à 13,3 °C pour 1991-2020[17].

Natura 2000

La Dordogne est un site du réseau Natura 2000 limité aux départements de la Dordogne et de la Gironde, et qui concerne les 104 communes riveraines de la Dordogne, dont Pessac-sur-Dordogne[18] - [19]. Seize espèces animales et une espèce végétale inscrites à l'annexe II de la directive 92/43/CEE de l'Union européenne y ont été répertoriées[20].

ZNIEFF

Pessac-sur-Dordogne fait partie des 102 communes concernées par la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II « La Dordogne »[21] - [22], dans laquelle ont été répertoriées huit espèces animales déterminantes et cinquante-sept espèces végétales déterminantes, ainsi que quarante-trois autres espèces animales et trente-neuf autres espèces végétales[23].

Urbanisme

Typologie

Pessac-sur-Dordogne est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [24] - [25] - [26]. La commune est en outre hors attraction des villes[27] - [28].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (83,4 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (83,8 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : cultures permanentes (44,9 %), zones agricoles hétérogènes (34,6 %), forêts (11,4 %), eaux continentales[Note 6] (5 %), prairies (3,9 %), zones urbanisées (0,1 %)[29].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Lieux-dits et écarts

À Paitré, Baudet, Bellevue, la Bicoque, Carbonneau, Cavignan, Chez Pépé, la Corrégie, Coursou, Dizard, Durège, la Garde, Giron, Glayse, la Grande Métairie, Grangeneuve, la Graule, Gréal, Guillemat, Laurençon, Macard, le Marin, Mathelin, Maupile, le Méjean, Montbreton, le Moulin de Barbey, le Moulin de Mayelle, le Moulin de Moustelat, le Moulin de la Roquette, Moustelat, Palateau, Restaurat, Ribebon, Roquette, le Sablat, la Soulège, le Soulet, la Tour de Beaupoil.

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Pessac-sur-Dordogne est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, mouvements de terrains et séisme (sismicité très faible). Il est également exposé à un risque technologique, la rupture d'un barrage[30]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[31].

Risques naturels

La commune fait partie du territoire à risques importants d'inondation (TRI) de Bergerac, regroupant les 22 communes (15 en Dordogne et 7 en Gironde) concernées par un risque de débordement de la Dordogne, un des 18 TRI qui ont été arrêtés fin 2012 sur le bassin Adour-Garonne[32]. Les événements significatifs antérieurs à 2014 sont la crue de 1843 (4 100 m3/s à Bergerac, la crue de référence historique de période de retour au moins centennale), les crues de 1912, 1944 et 1952 (période de retour de 50 ans) et les crues de 1982 et 1994 (période de retour de 20 ans). Des cartes des surfaces inondables ont été établies pour trois scénarios : fréquent (crue de temps de retour de 10 ans à 30 ans), moyen (temps de retour de 100 ans à 300 ans) et extrême (temps de retour de l'ordre de 1 000 ans, qui met en défaut tout système de protection)[33]. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1993, 1999, 2009 et 2021[34] - [30].

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des éboulements, chutes de pierres et de blocs[35].

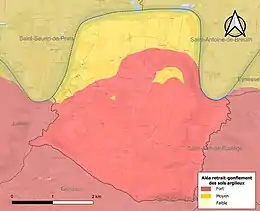

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 99,7 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (67,4 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 284 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 284 sont en en aléa moyen ou fort, soit 100 %, à comparer aux 84 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[36] - [Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[37].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 2017 et par des mouvements de terrain en 1999[30].

Risques technologiques

La commune est en outre située en aval du barrage de Bort-les-Orgues, un ouvrage sur la Dordogne de classe A[Note 7] soumis à PPI, disposant d'une retenue de 477 millions de mètres cubes[39]. À ce titre elle est susceptible d’être touchée par l’onde de submersion consécutive à la rupture de cet ouvrage[40].

Toponymie

Comme c'est le cas pour nombre de communes dont le nom se termine en -ac, il s'agit du nom d'un domaine gallo-romain en -acum basé sur le nom du propriétaire ; il s'agirait donc de quelque nom comme Pessacum ou un nom similaire ; une relation peut être imaginée avec le mot latin piscis qui signifie poisson ou piscator qui signifie pêcheur, en raison de la proximité la Dordogne ; aucune donnée ne confirme l'une ou l'autre de ces « pistes ».

Le , la commune devient Pessac-sur-Dordogne[41].

Le nom de la commune est Peçac de Dordonha en gascon.

Ses habitants sont appelés les Pessacais[42].

Histoire

Préhistoire

L'abri Morin, fouillé de 1954 à 1958 par René Deffarge[43], est célèbre pour de multiples aspects : sa richesse en œuvres d’art, l'abondance de son industrie lithique et osseuse, et la grande quantité et diversité de sa faune[44]. Il a livré une grande quantité de mobilier du Magdalénien[45], dont une belle collection d'os gravés représentant bisons, rennes, chevaux[46], aurochs[47] et certains animaux difficilement identifiables[48], le tout dans un style plutôt dépouillé et schématique[49], ainsi que des vestiges de canidés témoignant de l'apprivoisement de cette famille[50].

Les niveaux de Magdalénien V et VI ont fourni une industrie lithique abondante, dont de nombreux grattoirs-burins[51].

Après la Révolution

- La constitution en commune du bourg de Pessac semble être relativement complexe : peut-être, dans un premier temps, simple paroisse rattachée à la municipalité de Gensac (sans doute à l'instar de sa voisine Saint-Avit-de-Soulège), le village paraît avoir été érigé en commune vers l'an V (1796-1797) mais géré par des agents municipaux et un maire provisoire en prairial an VIII, réuni à nouveau à Gensac vers l'an VIII (1799-1800) et enfin commune indépendante entre août et . Le premier maire alors nommé, Charles Emmanuel Dupuch de Montbreton, n'exerça ses fonctions qu'environ six mois, démissionné au motif qu'il est ancien député de la noblesse et ancien émigré.

- Pessac est un port important sur la Dordogne. Les quais sont aménagés depuis Louis XV, mais tout au long du XIXe siècle, leur architecture et leurs abords sont améliorés.

- Les gabares naviguent sur la rivière, amenant le bois de Corrèze vers Libourne et Bordeaux pour la fabrication des tonneaux de vins et les piquets de vignes (carassons).

- Dans l'autre sens, les gabares chargées de marchandises et matériaux remontent la rivière tirées par des bœufs sur le chemin de halage, tantôt rive droite, tantôt rive gauche, en fonction des courants.

- Pessac est une halte essentielle sur la Dordogne où le fret est échangé entre gabares capables de naviguer sur la haute Dordogne et ses hauts-fonds, et gabares plus ventrues mieux adaptées au cours de la basse Dordogne et de l'estuaire de la Gironde et pouvant remonter la Garonne jusqu'à Bordeaux.

- Les productions locales (denrées, vins) et les voyageurs empruntent le service des gabares pour remonter ou descendre la rivière. Avant la création de la ligne ferroviaire Libourne - Bergerac, la Dordogne est le véritable axe de communication de la région[52].

- De nombreux bateliers résident à Pessac-sur-Dordogne. Un des derniers est Albert Sandaran qui cesse son activité après la Seconde Guerre mondiale. Ce patron gabarier fut l'un des premiers à installer des moteurs sur ses bateaux, ce qui lui donnait un avantage face aux autres patrons : trois aller-retour Pessac - Bordeaux en une semaine contre un seul pour ses concurrents.

- Pessac est aussi un point de passage entre les deux rives de la Dordogne parmi les sept entre Castillon-la-Bataille et Sainte-Foy-la-Grande.

- À Pessac, le gué et le bac sont à peu près à l'emplacement du pont actuel. Vers 1910, c'est un « abonnataire » qui a obtenu les droits de passage. Il avise les clients de ses tarifs par affichage public devant son ponton : de « une personne à cheval = 15 centimes » à « un mouton ou une brebis = 1 centime ½ ».

- La loi du 10 vendémiaire an IV () oblige les communes à recenser la population (noms, prénoms, âges, professions, lieux d'habitation et origines communales).

- Un registre datant de la Révolution (mais non daté avec précision) recense les 630 habitants de plus de 12 ans, hommes et femmes.

- Ce registre dénombre également les professions occupées par les chefs de famille. On peut y voir l'importance de la rivière dans la répartition des métiers et le nombre de familles que la Dordogne, les gabares et le vin faisaient vivre à l'époque[53] :

| Professions | Nbre de personnes |

|---|---|

| Maîtres de bateau (propriétaires) | 3 |

| Bateliers (capitaines) | 2 |

| Matelots gabariers | 25 |

| Charpentiers à bateaux | 10 |

| Sergeurs (fabricants de voiles) | 3 |

| Filasseur (fabricant de cordages) | 1 |

| Navigateur (mer) | 1 |

| Marins (mer) | 2 |

| Négociants en vin | 2 |

| Tonneliers | 33 |

| Agriculteurs (propriétaires) et cultivateurs (fermages) | 92 |

| Meuniers | 3 |

| Marchand | 1 |

| Tisserands | 10 |

| Maçons | 6 |

| Charpentiers | 4 |

| Menuisiers | 3 |

| Forgerons et charrons | 2 |

| Tailleurs | 4 |

| Sabotiers | 4 |

| Bouchers | 2 |

| Pêcheur en rivière | 1 |

| Tailleur de pierres | 1 |

| Servante | 1 |

Politique et administration

Liste des maires

Population et société

Démographie

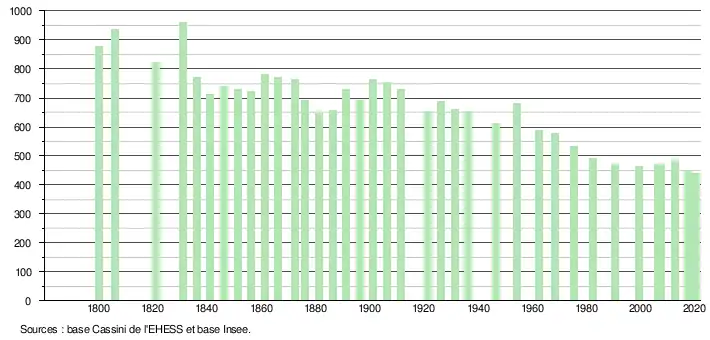

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1800. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[54]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[55].

En 2020, la commune comptait 441 habitants[Note 8], en diminution de 11,27 % par rapport à 2014 (Gironde : +7,23 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Animations

- Randonnées pédestres.

- Randonnées en canoë kayak paddle.

- Location de vélos

- Pêche en rivière.

- Tennis.

- Foire à la brocante le .

- Fête des Moulins le 3e dimanche de mai (lieu-dit Moustelat).

Économie

Viticulture

Située aux confins orientaux du vignoble de l'Entre-deux-Mers, la commune se trouve dans l'aire d'appellation sainte-foy-bordeaux.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

Vue de l'église Saint-Vincent et de son aître ().

Vue de l'église Saint-Vincent et de son aître (). Son chevet ().

Son chevet (). Sa nef ().

Sa nef (). La croix du cimetière ().

La croix du cimetière (). Le monument aux morts près de la mairie ().

Le monument aux morts près de la mairie ().

Patrimoine religieux

- L'église Saint-Vincent datant du XIIe siècle, remaniée au XVIe siècle et présentant un singulier clocher byzantin du XIXe siècle coiffant le clocher-mur, est inscrite au titre des monuments historiques en 2001[58].

- Temple du XIXe siècle.

- Nombreuses croix de chemins dont celle du cimetière.

Patrimoine civil

- Château de Montbreton, des XIVe et XVIIe siècles.

- Manoir de la Bernède, ancien péage sur la rivière Dordogne, des XVIe et XVIIe siècles, inscrit au titre des monuments historiques en 2007[59].

- Château de Vidasse, des XVe, XVIIe et XIXe siècles.

- Château de Ribebon, des XVIIe et XIXe siècles.

- Château de Carbonneau, du XIXe siècle.

- La Tour de Beaupoil, tour de défense du XIVe siècle.

- Moulin à eau de Moustelat, du XVIIIe siècle.

- Les quais de la Dordogne, des XVIIIe et XIXe siècles.

Personnalités liées à la commune

- Julien Viaud, plus connu sous son nom d'écrivain Pierre Loti, épouse en 1887 Blanche Franc de Ferrière, originaire de Pessac ; il viendra plusieurs fois résider au château de Vidasse, propriété de sa belle famille. Un arrière-petit-fils de Pierre Loti (Pierre-Yves Pierre Loti-Viaud) réside toujours sur la commune.

- Marc Amanieux (1851-1926), écrivain, est né à Pessac-sur-Dordogne le . Ses œuvres principales sont : Les Écolières (poésie) (1875), les Grandes luttes (roman) (1879), Claude Fer (théâtre) (1885), Les Crucifiés (poésie) (1885), La Révolution (poésie) (1889), Formose (roman) (1891), Drame terrestre (1892), La Chanson Panthéiste (1893), La Fille de Rabelais (roman de capes et d'épées) (1904).

- Roger Guit (1899-1978), artiste peintre né à Pessac-sur-Dordogne.

- Claude Villers (1944-), journaliste, homme de radio et de télévision pendant plus de 40 ans. Il réside dans la commune où il possède une maison depuis 1989[60].

Gastronomie

Pessac étant situé dans le sud-ouest de la France, la gastronomie est riche en plats locaux d'origine paysanne :

- Le patatas : il s'agit d'une panse de porc fourrée avec de la mie de pain, du lait, des œufs, de la viande maigre de porc (tête, oreilles, etc.) et cuite dans un bouillon de porc ; l'origine du nom est obscure ; peut-être vient-elle du fait qu'une fois prête, la panse de porc ressemble à une grosse pomme de terre cuite.

- La fricassée de cochon.

- Le jimboura : il s'agit d'une soupe à base de boudin ou de sang, faite au moment où on tue et prépare le cochon.

- Les confits de canard.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Site officiel de la commune

- Page de Pessac-sur-Dordogne sur le site de l'office de tourisme de Castillon-Pujols, consulté le .

- Pessac-sur-Dordogne sur le site de l'Institut géographique national

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[7].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[8].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Le classement des barrages est fonction de deux paramètres : hauteur et volume retenu[38].

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- Distances les plus courtes par la route - Les distances orthodromiques sont respectivement de 51,7 km pour Bordeaux, 27 km pour Libourne et 9 km pour Pujols. Données fournies par Lion1906.com, consulté le 16 août 2014.

- La RD 130 rendue à la circulation (2013)

- 2,5 millions d'euros pour la RD130

- La D130 toujours coupée (derniers alinéas)

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Nouvelle-Aquitaine », sur nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Les Lèves-et-Thoumeyragues - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Pessac-sur-Dordogne et Les Lèves-et-Thoumeyragues », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Les Lèves-et-Thoumeyragues - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Pessac-sur-Dordogne et Bergerac », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Bergerac - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Bergerac - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Bergerac - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- - FR7200660 - La Dordogne, INPN, SPN-MNHN, Paris, consulté le .

- Carte du site « la Dordogne », INPN, consulté le . Afin de visualiser correctement la zone par rapport aux communes, cliquer en haut à droite sur la fenêtre « Couches disponibles », barrer d'abord la couche « Orthophotos » avant de cliquer sur « Fonds de cartes », puis sur la couche « Fonds Cartographique IGN ».

- Espèces, INPN, consulté le .

- [PDF] - La Dordogne (Identifiant national 720020014), GEREA, INPN, SPN-MNHN, Paris, consulté le .

- Carte de la ZNIEFF « la Dordogne », INPN, consulté le . Afin de visualiser correctement la zone par rapport aux communes, cliquer en haut à droite sur la fenêtre « Couches disponibles », barrer d'abord la couche « Orthophotos » avant de cliquer sur « Fonds de cartes », puis sur la couche « Fonds Cartographique IGN ».

- Espèces, INPN, consulté le .

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Pessac-sur-Dordogne », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Liste des territoires à risque important d'inondation (TRI) de 2012 sur le bassin Adour-Garonne », sur https://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/ (consulté le )

- « Cartographie des risques d'inondations du TRI de Bergerac », sur www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Gironde », sur www.gironde.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque inondation.

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Gironde », sur www.gironde.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Pessac-sur-Dordogne », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- Article R214-112 du code de l’environnement

- « barrage de Bort-les-Orgues », sur www.barrages-cfbr.eu (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Gironde », sur www.gironde.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque rupture de barrage.

- Historique des communes, p. 39, sur GAEL (Gironde Archives en ligne) des Archives départementales de la Gironde, consulté le 15 août 2014.

- Nom des habitants de la commune sur habitants.fr, consulté le 15 août 2014.

- [Szmidt et al. 2009] Carolyn Szmidt, Véronique Laroulandie, Morgane Dachary, Mathieu Langlais et Sandrine Costamagno, « Harfang, Renne et Cerf : nouvelles dates 14C par SMA du Magdalénien supérieur du Bassin aquitain au Morin (Gironde) et Bourrouilla (Pyrénées-Atlantiques) », Bulletin de la Société préhistorique française, vol. 106, no 3, , p. 583-587 (lire en ligne [sur persee], consulté le ).

- [Mallye et al. 2015] Jean-Baptiste Mallye, Delphine Kuntz, Mathieu Langlais, Myriam Boudadi-Maligne, Carolyn Barshay-Szmidt, Sandrine Costamagno, Jean-Marc Pétillon, Lionel Gourichon et Véronique Laroulandie, « Trente ans après, que reste-t-il du modèle d’azilianisation proposé au Morin par F. Bordes et D. de Sonneville-Bordes ? » (A. Averbouh, P. Bonnet-Jacquement & J.-J. Cleyet-Merle (dir.), Actes de la table ronde organisée en hommage à Guy Célérier, Les Eyzies-de-Tayac, 24-26 juin 2015. Partie 1 - Le temps long : les sociétés préhistoriques du Paléolithique final au début du Mésolithique. 1c - Les groupes humains et leurs cultures matérielles), Paléo, numéro spécial « L’Aquitaine à la fin des temps glaciaires - Les sociétés de la transition du Paléolithique final au début du Mésolithique dans l’espace Nord aquitain », , p. 153-166 (lire en ligne [PDF] sur academia.edu, consulté le ), p. 153.

- [Deffarge et al. 1975] René Deffarge, Pierre Laurent et Denise de Sonneville-Bordes, « Art mobilier du Magdalénien supérieur de l'Abri Morin à Pessac-sur-Dordogne (Gironde) [article] », Gallia Préhistoire, vol. 18, no 1, , p. 1-64 (lire en ligne [sur persee], consulté le ).

- « La Préhistoire au musée d’Aquitaine », Dossier d’accompagnement pédagogique [PDF], sur musee-aquitaine-bordeaux.fr (consulté le ), p. 1.

- [Fritz 1997] Carole Fritz, « Vers une reconstitution des procédés artistiques magdaléniens : contribution de l'analyse microscopique dans le domaine de l'art mobilier », Trabajos de Prehistoria, vol. 54, no 2, , p. 43-59 (lire en ligne [PDF] sur core.ac.uk, consulté le ), p. 54.

- [Sonneville-Bordes & Laurent 1984] Denise de Sonneville-Bordes et Pierre Laurent, « Un problème d'identité zoologique : les animaux tachetés de l'abri Morin, Gironde », dans Éléments de pré- et protohistoire européenne: Hommage à Jacques-Pierre Millotte, Annales littéraires de l'université de Besançon, , sur books.google.fr (lire en ligne), p. 169-180.

- [Groenen 2013] Marc Groenen, « Expressions esthétiques et comportements techniques au Paléolithique », Actes du XVIe congrès mondial (Florianópolis, 4-10 septembre 2011) de l'Union internationale des sciences préhistoriques et protohistoriques, vol. 3 « Actes des sessions 36 et 37 », (lire en ligne [PDF] sur hal.archives-ouvertes.fr, consulté le ).

- [Boudadi-Maligne et al. 2012] Myriam Boudadi-Maligne, Jean-Baptiste Mallye, Mathieu Langlais et Carolyn Barshay-Szmidt, « Des restes de chiens magdaléniens à l'abri du Morin (Gironde, France). Implications socio-économiques d'une innovation zootechnique », Paléo, no 23, , p. 39-54 (lire en ligne [sur researchgate.net], consulté le ).

- [Lenoir 1978] Michel Lenoir, « Les grattoirs-burins du Morin et du Roc de Marcamps (Gironde) - Observations typologiques et techniques », Bulletin de la Société préhistorique française, vol. 75, no 3, , p. 73-82 (lire en ligne [sur persee], consulté le ).

- La Rivière espérance, Ch. Signol, Éd. R. Laffont, 1990.

- Document aimablement prêté par F. et F. Piganeau.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Inscription MH de l'église Saint-Vincent », notice no PA00083659, base Mérimée, ministère français de la Culture, consulté le 17 août 2014.

- « Inscription MH du manoir de la Bernède », notice no PA33000095, base Mérimée, ministère français de la Culture, consulté le 17 août 2014.

- Chantal Gibert, « Claude Villers : son port d’attache », Sud Ouest, (lire en ligne).

- Armorial des villes et villages de France, consulté le 18 juin 2019.