Laval-Pradel

Laval-Pradel est une commune française située dans le nord du département du Gard, en région Occitanie.

| Laval-Pradel | |

Église du sanctuaire Notre-Dame de Laval. | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Occitanie |

| Département | Gard |

| Arrondissement | Alès |

| Intercommunalité | Alès Agglomération |

| Maire Mandat |

Joseph Barba 2020-2026 |

| Code postal | 30110 |

| Code commune | 30142 |

| Démographie | |

| Gentilé | Pradéliens, lavaliens, masdivins |

| Population municipale |

1 116 hab. (2020 |

| Densité | 63 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 44° 12′ 27″ nord, 4° 03′ 56″ est |

| Altitude | Min. 48 m Max. 165 m |

| Superficie | 17,68 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Alès (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de La Grand-Combe |

| Législatives | Cinquième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | Site officiel |

Exposée à un climat méditerranéen, elle est drainée par le Gardon d'Alès, l'Avène, le ruisseau Blanc et par deux autres cours d'eau. La commune possède un patrimoine naturel remarquable composé de deux zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Laval-Pradel est une commune rurale qui compte 1 116 habitants en 2020. Elle fait partie de l'aire d'attraction d'Alès. Ses habitants sont appelés les Pradeliens ou Pradeliennes.

Géographie

À 15 km au nord d’Alès et après avoir dépassé Saint-Martin-de-Valgalgues, sur les premiers contreforts des Cévennes, Laval-Pradel s’étire le long de la RD 906 (ex-RN 106). Cette commune comporte trois villages et plusieurs hameaux :

- Le Pradel, siège de la mairie, du club de football, des fêtes annuelles et disposant du plus grand terrain de pétanque : la place centrale. Le château de Trouillas dont il ne reste que quelques pans de murs fut le théâtre de combats entre les rudes camisards protestants et les troupes de Louis XIV lors des guerres de religion. Le Pradel est le village le plus au nord de la commune. Une belle prairie de 17 ha donne son caractère et son attrait à ce joli village dominé par le mont Rouvergue (alt. 695 m). Des vaches paisibles paissent au pied du « château » (un ancien relais de poste du XIIe siècle).L'ancienne route qui y menait, reliant les villages entre eux depuis des siècles a été fermée au début des années 90 pour cause d'exploitation houillère. Une nationale de contournement présentant un fort dénivelé a été construite sur la partie Est de la commune.

.jpg.webp) Château du Pradel, un ancien relais.

Château du Pradel, un ancien relais. - Le Mas-Dieu, autre village de la commune, constituait un jalon sur la voie Regordane conduisant les voyageurs et les pèlerins du Nord à travers le Massif Central et les Cévennes vers Saint-Gilles (Gard) et la Camargue, quelques belles façades et l’église romane Saint-Pierre rappellent ce passé. Le Mas-Dieu était un lieu de halte et de soins médicaux pour les voyageurs depuis les Croisades, sur la route menant à la Méditerranée. Depuis une quinzaine d'années, tous les commerces ont disparu de ce village qui comptait autrefois deux bistrots, un vaste magasin général, une école de trois classes et une boucherie. La mine employant la majorité des hommes du village, le village vivait au rythme du travail dont les horaires étaient sonnés par la cloche du village (8 h, midi, 19 h), voire Angélus.

Le Mas-Dieu, habitat traditionnel et vue de l'église romane Saint-Pierre.

Le Mas-Dieu, habitat traditionnel et vue de l'église romane Saint-Pierre.

Le village est bâti le long de la grand rue et l'entrée peut s'y faire par quatre routes. Les habitants du village utilisent la route du « marronnier », en venant d'Alès. La deuxième route, balisée depuis la Nationale conduit par une route surplombant un ravin vers les faubourgs nord du village. Vu des airs le Mas-Dieu semble perché sur la colline. Un autre chemin au sud, permet de découvrir une zone résidentielle récente et en expansion, le nouveau poumon démographique du village. Enfin, la route de La Grand-Combe qui traverse Laval, Malbosc et Cassagnettes avant de rejoindre la zone dite du faubourg. Il est à noter que cette zone autrefois fort passante à beaucoup souffert de la fermeture de l'ancienne route reliant le Mas-Dieu au Pradel. Le tronçon de route fermée d'environ deux kilomètres est aujourd'hui le terrain de jeu des enfants et des adolescents à bicyclette ou à cyclomoteur.

- Laval : à quelques kilomètres en contrebas se dresse l’église romane de Laval (XIIe siècle) sanctuaire où les pèlerins venaient se recueillir. Un ossuaire occupe la crypte souterraine. Notre-Dame de Laval reprend vie lors des pèlerinages (au chemin de croix) du et du où se pressaient autrefois les mineurs d’Alès et de la Grand Combe. Laval est un village bâti solidement sur une zone escarpée. Petit à petit, le village semble grignoté par la mine à découvert dit la « découverte ». On pouvait observer sur le chemin menant au Mas-Dieu, une ancienne usine de transformation de la houille aujourd'hui disparue qui était fort impressionnante de par la hauteur de ses cheminées et de ses tapis roulants.

- Les principaux hameaux, du nord au sud : Le Pontil, L'Aubarède, Mercoirol, Malbosc, Cassagnettes, le Mathieu (porte du XIIIe siècle), Arbousse (ensemble de mas cévenols reliés au Mas-Dieu par une route tortueuse).

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat méditerranéen franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[1]. En 2020, la commune ressort du type « climat méditerranéen » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Pour ce type de climat, les hivers sont doux et les étés chauds, avec un ensoleillement important et des vents violents fréquents[2].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré suivant[1].

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[4] complétée par des études régionales[5] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Salindres », sur la commune de Salindres, mise en service en 1915[6] et qui se trouve à 8 km à vol d'oiseau[7] - [Note 3], où la température moyenne annuelle est de 13,5 °C et la hauteur de précipitations de 1 068,8 mm pour la période 1981-2010[8]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Lanas Syn », sur la commune de Lanas, dans le département de l'Ardèche, mise en service en 1990 et à 45 km[9], la température moyenne annuelle évolue de 13,6 °C pour la période 1971-2000[10], à 13,5 °C pour 1981-2010[11], puis à 13,9 °C pour 1991-2020[12].

Milieux naturels et biodiversité

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire. Deux ZNIEFF de type 1[Note 4] sont recensées sur la commune[13] : le « Gardon d'Alès à la Grand-Combe » (179 ha), couvrant 8 communes dont 7 dans le Gard et 1 dans la Lozère[14], et la « montagne du Rouvergue et vallée de l'Avène » (1 329 ha), couvrant 4 communes du département[15].

Urbanisme

Typologie

Laval-Pradel est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [16] - [I 1] - [17].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction d'Alès, dont elle est une commune de la couronne[Note 6]. Cette aire, qui regroupe 64 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[I 2] - [I 3].

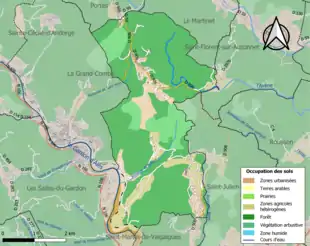

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (78,1 % en 2018), en augmentation par rapport à 1990 (73,6 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (66,6 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (11,5 %), zones agricoles hétérogènes (9,7 %), zones urbanisées (6,3 %), mines, décharges et chantiers (5,9 %)[18].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Laval-Pradel est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, feux de forêts, mouvements de terrains et séisme (sismicité faible). Il est également exposé à deux risques technologiques, le transport de matières dangereuses et la rupture d'un barrage, et à un risque particulier : le risque de radon[19]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[20].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau et par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d'eau, notamment le Gardon d'Alès et l'Avène. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1987, 1995, 2002, 2008, 2014 et 2015[21] - [19].

La commune est vulnérable au risque de mouvements de terrains constitué principalement du retrait-gonflement des sols argileux[22]. Cet aléa est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 42,3 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (67,5 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 517 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 209 sont en en aléa moyen ou fort, soit 40 %, à comparer aux 90 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[23] - [Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[24].

Risques technologiques

Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par des infrastructures routières ou ferroviaires importantes ou la présence d'une canalisation de transport d'hydrocarbures. Un accident se produisant sur de telles infrastructures est en effet susceptible d’avoir des effets graves au bâti ou aux personnes jusqu’à 350 m, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence[25].

La commune est en outre située en aval du barrage de Sainte-Cécile-d'Andorge, un ouvrage de classe A[Note 7] doté d'un PPI. À ce titre elle est susceptible d’être touchée par l’onde de submersion consécutive à la rupture de cet ouvrage[27].

Risque particulier

Dans plusieurs parties du territoire national, le radon, accumulé dans certains logements ou autres locaux, peut constituer une source significative d’exposition de la population aux rayonnements ionisants. Certaines communes du département sont concernées par le risque radon à un niveau plus ou moins élevé. Selon la classification de 2018, la commune de Laval-Pradel est classée en zone 3, à savoir zone à potentiel radon significatif[28].

Histoire

Laval constitue une étape de la Régordane.

- La région de Laval a été successivement occupée par les Phocéens, les Celtes, les Gaulois et les Romains. Regordane. L'histoire de la construction de notre Dame de Laval est assez curieuse : au XIIe siècle, des bénédictins de Villeneuve-les-Avignon voulurent construire une chapelle au lieu-dit du FESC près du Gardon. Lors du dépôt du matériel de construction, le lendemain matin, tout avait disparu : sans explication, le matériel se retrouva non loin de là, dans la montagne, sans que personne sache pourquoi. Les moines décidèrent de construire à l'endroit précis où le matériel avait été retrouvé, une église d'un style Roman, dédiée à la Vierge, d'où le nom de Notre Dame de Laval.

- Le miracle de Notre-Dame de Laval : En 1854, le choléra se faisant menaçant, dans les environs d'Alès, le curé de la ville décida de se rendre au pèlerinage à Notre-Dame de Laval le . Plus de Modèle:Nombre10000 participèrent à ce cortège de 3 km de long. Ce qui sauva, selon la légende, la ville D'Alès.

Saint Andéol de Touillas et le château de Trouillas[29]

- Au XVe siècle, les seigneurs de Saint Andéol de Trouillas étaient les Martinas. En 1513, c'était la famille Boni.(Le 9/02/1700, Jeanne Gabrielle de Bony vend le château à Antoine Deleuze), puis le 17/01/1782, il appartiendra au marquis de Castries.

- Le combat sanglant de Saint Andéol

Fort d'une autorisation royale où le charbon était recherché, de plus en plus, Pierre François Tubeuf obtient l'autorisation d'exploiter toutes les mines aux alentours d Alès : les nombreux petits exploitants sont alors obligés de céder leurs mines. Mais, sous l'impulsion de Castries, Tubeuf rencontrant une certaine résistance, un combat eut lieu : Jacques Delezon, de Cadacut, Antoine Favède et Jean Soustelle, le , s'opposèrent à Tubeuf, qui, aura, un œil crevé. Castries l'emporte sur Tubeuf qui, dans un arrêt du 29/12/1786, est dépossédé des mines de St Andéol de Trouillas au profit de Castries. Tubeuf abandonne les Cévennes et, en , il fut assassiné par des indiens en Amérique où il avait décidé de tenter sa chance.

Les Camisards

- Joany le chef camisard : déguisé en soldat royal, Joany fit massacrer 7 personnes à Saint Andéol de Trouillas le . Au Pradel, il employa une ruse : vêtu en habits de soldats royaux, il pénètra dans le village avec 700 rebelles. Comme il était bien monté et coiffé d'une perruque, les habitants s'avancèrent sans méfiance, le prenant pour un soldat royal : Joany fit faire une décharge qui tua 20 personnes.

La catastrophe du Pontil au Puits du Castelnau

- La Mine faisait partie dès l'ensemble d'industrie extractive des Mines de la Grand Combe. Le premier puits (du Pontil 1) est creusé en 1866 mais les installations importantes sont mises en chantier à la fin du siècle, puits du Pontil 2 (18...88, 1890), ventilateur (1892, centrale thermoélectrique (1899), puits de Castelnau (équipé en 1907). Approfondissement et modernisation en 1937. Le : neuf mineurs décèdent, victimes d'un « coup de grisou ». 1963 : arrêt de l'exploitation, remblaiement et mise à la ferraille des chevalements.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Blason | D'azur à la fasce losangée d'argent et de sinople. |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Politique et administration

Le , le roi Charles X signait l'ordonnance dans l'article 2 : « Les communes de Saint Andéol-de-Trouillas et du Mas-Dieu et la partie de Laval sont réunis, ayant Laval pour chef-lieu. » La commune a gardé le nom de « Laval » jusqu'au XXe siècle.

C'est par un décret du qu'elle est devenue Laval-Pradel.

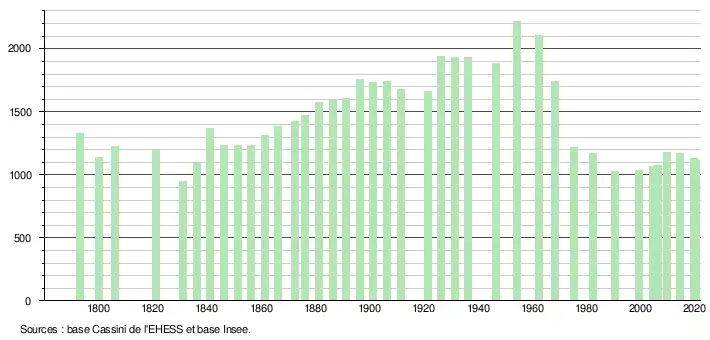

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[31]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[32].

En 2020, la commune comptait 1 116 habitants[Note 8], en diminution de 4,53 % par rapport à 2014 (Gard : +2,1 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Économie

Revenus

En 2018 (données Insee publiées en ), la commune compte 505 ménages fiscaux[Note 9], regroupant 1 097 personnes. La médiane du revenu disponible par unité de consommation est de 19 800 €[I 4] (20 020 € dans le département[I 5]).

Emploi

| 2008 | 2013 | 2018 | |

|---|---|---|---|

| Commune[I 6] | 9,9 % | 11 % | 10,1 % |

| Département[I 7] | 10,6 % | 12 % | 12 % |

| France entière[I 8] | 8,3 % | 10 % | 10 % |

En 2018, la population âgée de 15 à 64 ans s'élève à 729 personnes, parmi lesquelles on compte 72,4 % d'actifs (62,2 % ayant un emploi et 10,1 % de chômeurs) et 27,6 % d'inactifs[Note 10] - [I 6]. Depuis 2008, le taux de chômage communal (au sens du recensement) des 15-64 ans est inférieur à celui du département, mais supérieur à celui de la France.

La commune fait partie de la couronne de l'aire d'attraction d'Alès, du fait qu'au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle[Carte 3] - [I 9]. Elle compte 140 emplois en 2018, contre 158 en 2013 et 136 en 2008. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune est de 457, soit un indicateur de concentration d'emploi de 30,6 % et un taux d'activité parmi les 15 ans ou plus de 54,6 %[I 10].

Sur ces 457 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, 83 travaillent dans la commune, soit 18 % des habitants[I 11]. Pour se rendre au travail, 96 % des habitants utilisent un véhicule personnel ou de fonction à quatre roues, 0,7 % les transports en commun, 1,1 % s'y rendent en deux-roues, à vélo ou à pied et 2,2 % n'ont pas besoin de transport (travail au domicile)[I 12].

Secteurs d'activités

60 établissements[Note 11] sont implantés à Laval-Pradel au . Le tableau ci-dessous en détaille le nombre par secteur d'activité et compare les ratios avec ceux du département[Note 12] - [I 13].

| Secteur d'activité | Commune | Département | |

|---|---|---|---|

| Nombre | % | % | |

| Ensemble | 60 | ||

| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 9 | 15 % | (7,9 %) |

| Construction | 17 | 28,3 % | (15,5 %) |

| Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration | 12 | 20 % | (30 %) |

| Information et communication | 1 | 1,7 % | (2,2 %) |

| Activités immobilières | 1 | 1,7 % | (4,1 %) |

| Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien | 7 | 11,7 % | (14,9 %) |

| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 3 | 5 % | (13,5 %) |

| Autres activités de services | 10 | 16,7 % | (8,8 %) |

Le secteur de la construction est prépondérant sur la commune puisqu'il représente 28,3 % du nombre total d'établissements de la commune (17 sur les 60 entreprises implantées à Laval-Pradel), contre 15,5 % au niveau départemental[I 14].

Entreprises et commerces

L'entreprise ayant son siège social sur le territoire communal qui génère le plus de chiffre d'affaires en 2020 est[35] :

- Etablissements Jouvert, construction de routes et autoroutes (8 672 k€)

La commune de Laval-Pradel a longtemps vécu grâce à l'exploitation du charbon. De nos jours, cette commune est de nouveau en expansion démographique. L'école maternelle fait partie du regroupement pédagogique intercommunal (RPI), entre les communes de Laval-Pradel et de Portes

La commune dispose de nombreux commerces (boulangeries, restaurants, cafés, épiceries, artisans, chambres d'hôtes, gîtes, etc.).

En gestation :

- projet Mercoirol, base de loisirs (pêche, camping, jeux nautique...) ;

- projet humphry davy sur la zone du fesc : éco-entreprises filières bois.

Agriculture

La commune est dans les Cévennes, une petite région agricole occupant l'ouest du département du Gard[36]. En 2020, l'orientation technico-économique de l'agriculture[Note 14] sur la commune est l'élevage de bovins, pour la viande[Carte 4]. Trois exploitations agricoles ayant leur siège dans la commune sont dénombrées lors du recensement agricole de 2020[Note 15] (six en 1988). La superficie agricole utilisée est de 32 ha[38] - [Carte 5] - [Carte 6].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

La commune est très forestière et s'étend sur de nombreuses collines et vallons. D'innombrables routes et chemins forestiers quadrillent la commune offrant des dizaines de kilomètres de promenades à pied, à VTT ou de sentiers de chasse. Sur ces chemins, on trouvera çà et là des mas abandonnés ou réhabilités récemment. Ces mas ont pendant la Seconde Guerre mondiale abrité de nombreux résistants et maquisards, alimentés par les gens des villages et des hameaux. On retrouve sur cette commune et notamment au Mas-Dieu les traces très visibles d'une agriculture en terrasses (dites faïsses) qui témoigne que ces collines, malgré leur apparence sauvage, ont été sculptées par l'homme depuis des siècles.

Le Pradel : L'église du Pradel se trouve face à une immense prairie disposant d'un espace de détente et de promenade. Le village a son stade de foot (récemment rénové) avec son court de tennis. Sur la place du village il y a la "Place du Jeu de Paume", une bibliothèque communautaire (Joachim-Durand). Le village dispose d'un école élémentaire et maternelle.

Saint Andéol : le berceau de la commune de Laval-Pradel.

- Trouillas : Le château de Trouillas.

- Village de Laval : avec son « chemin de croix » dans la garrigue.

- L'ancienne départementale entre le Mas-Dieu et le Pradel dominant la vallée de Laval et Bélière qui offre une magnifique promenade.

- Le Mas dieu.

- Village du Pontil.

- Lacs de Mercoirol : lacs vallée Bélière à Laval et l'Antoinette.

- Forêt domaniale du Rouvergue.

- À noter : la Régordane (tronçon cévenol de la route qui reliait l’Île-de-France au Bas-Languedoc) traverse cette commune.

Monuments

- Le château du Pradel : après la Révolution, le château et ses dépendances appartiennent à divers négociants des environs et par actes du et du , il est vendu à la Compagnie des mines de la Grand-Combe. En 1990, la commune de Laval-Pradel le rachète aux Charbonnages de France. Le corps du bâtiment est partagé en appartements d'habitation. L'aile droite rénovée s'est transformée en salle polyvalente utilisée pour les fêtes et les animations culturelles de la commune.

- Monuments aux morts au Pradel.

- Tour et vue panoramique du Rouvergue (695 mètres).

L'église du Mas-Dieu.

L'église du Mas-Dieu. - La chapelle Saint-Andéol avec son cimetière : du XIVe siècle, la chapelle et son cimetière à l'abandon.

- Le château de Trouillas, et ses caves intactes.

.jpg.webp) Église du Pradel.

Église du Pradel. - Église Saint-Joseph du Pradel.

- Église Saint-Pierre du Mas-Dieu. La fontaine des mamans.

- Église sanctuaire Notre-Dame de Laval.

- Stèle Hommage à la catastrophe du Pontil.

- Proche du Château de Portes.

Tourisme

- Nombreux gîtes avec chambres d'hôtes.

- Le projet touristique « village cévenol » probablement aux oubliettes en laissant place aux sport mécaniques[39]

Le projet « village cévenol[40] était un projet autour d'une base de loisirs autour des « 3 lacs » de Mercoirol-Laval piloté par la Ville D'Alès. En ce début de , les prémices de futurs travaux avaient pourtant lieu : création d'un parking au magnifique lac de Laval avec la création d'un chemin de promenade longeant la rive gauche.

Lors du lancement de la campagne « ALES avec un A comme Audauce »[41] le , ce projet de base de loisirs était présenté comme « l'un des grands projets de la ville d ALES ». La présentation du projet évoquait "la réhabilitation d’un ancien site des houillères de 250 hectares, riche de 3 lacs naturels de qualité exceptionnelle avec l'aménagement d’une base de loisirs nautiques comprenant un hébergement de qualité respectueux des Cévennes. Ce projet changerait donc pour un projet dédié aux sports mécaniques (quad, cross, jet-ski, spécial enduro): projet bien loin de ce qui était prévu notamment dans le respect de l'environnement. L'acquisition des terrains par la ville d'Alès est terminée.

Découverte majeure d'un gisement à tronc de fossiles Stéphanie recensé par l'inventaire patrimonial régional du Languedoc-Roussillon qui note son "grand intérêt historique et patrimonial".

Personnalités liées à la commune

- Joachim Durand (1903-1993), commandeur de l'ordre de la Légion d'honneur, commandeur de l'ordre national du Mérite, commandeur de l'ordre des Arts et des Lettres, directeur honoraire de l'Administration centrale du ministère des Forces armées, membre de l'Académie de Nîmes en 1968, Il a publié une quinzaine d'ouvrages. En hommage, La bibliothèque du Pradel[42] porte son nom.

- Jean-Pierre Chabrol : écrivain français, né en 1925 à Chamborigaud dans le Gard, est mort en 2001.

- Antoine Deparcieux (1703-1768), mathématicien, né le , au Clotet-de-Cessous, à quatre kilomètres de Portes. Le hameau de Cessous dépend présentement de la Commune de Portes.

- Pierre Zapata, footballeur, y est né en 1931.

Divers

Deux écoles (élémentaire et maternelle) accueillent les enfants. Un ramassage scolaire et une cantine sont à leur disposition. Une bibliothèque intercommunale, des clubs sportifs, un club de troisième âge dynamisent la vie quotidienne. Des projets tournés vers le tourisme vert abandonné (projet autour des lacs de Laval et de l'Antoinette, projet d'une base de loisir « mercoirol » sur 250 hectares, prévoyant hébergement et diverses activités ludiques autour de l'eau laissant place à des pistes de sports mécaniques.

La minéralogie de la commune est très riche, notamment du côté de Laval.

Laval et son cimetière ont servi de lieu de tournage du film Suzanne de Katell Quillévéré[43].

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[3].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Le classement des barrages est fonction de deux paramètres : hauteur et volume retenu[26].

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Un ménage fiscal est constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement. Son existence, une année donnée, tient au fait que coïncident au moins une déclaration indépendante de revenus et l’occupation d’un logement connu à la taxe d’habitation.

- Les inactifs regroupent, au sens de l'Insee, les élèves, les étudiants, les stagiaires non rémunérés, les pré-retraités, les retraités et les autres inactifs.

- L'établissement, au sens de l’Insee, est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'unité légale. Il produit des biens ou des services.

- Le champ de ce tableau couvre les activités marchandes hors agriculture.

- Les données relatives à la surface agricole utilisée (SAU) sont localisées à la commune où se situe le lieu principal de production de chaque exploitation. Les chiffres d'une commune doivent donc être interprétés avec prudence, une exploitation pouvant exercer son activité sur plusieurs communes, ou plusieurs départements voire plusieurs régions.

- L'orientation technico-économique est la production dominante de l'exploitation, déterminée selon la contribution de chaque surface ou cheptel à la production brute standard.

- Le recensement agricole est une opération décennale européenne et obligatoire qui a pour objectif d'actualiser les données sur l'agriculture française et de mesurer son poids dans l'agriculture européenne[37].

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Carte de la commune dans le zonage des aires d'attraction de villes. », sur l'observatoire des territoires (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la spécialisation de la production agricole par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée (SAU) moyenne par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la surface agricole utilisée (SAU) par commune et de la SAU moyenne », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

Site de l'Insee

- « Commune rurale - définition » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 à Laval-Pradel » (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 dans le Gard » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 à Laval-Pradel » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans le Gard » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur site de l'Insee (consulté le ).

- « Emp T5 - Emploi et activité en 2018 à Laval-Pradel » (consulté le ).

- « ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la commune en 2018 » (consulté le ).

- « ACT G2 - Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2018 » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 à Laval-Pradel » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 dans le Gard » (consulté le ).

Autres sources

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Occitanie », sur occitanie.chambre-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Salindres - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Laval-Pradel et Salindres », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Salindres - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Laval-Pradel et Lanas », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Lanas Syn - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Lanas Syn - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Lanas Syn - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Liste des ZNIEFF de la commune de Laval-Pradel », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « Gardon d'Alès à la Grand-Combe » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF la « montagne du Rouvergue et vallée de l'Avène » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Laval-Pradel », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Gard », sur www.gard.gouv.fr (consulté le ), partie 1 - chapitre Risque inondation.

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Gard », sur www.gard.gouv.fr (consulté le ), partie 1 - chapitre Mouvements de terrain.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Laval-Pradel », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Gard », sur www.gard.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque transport de matières dangereuses.

- Article R214-112 du code de l’environnement

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Gard », sur www.gard.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque rupture de barrage.

- « Cartographie du risque radon en France. », sur le site de l’IRSN, (consulté le )

- http://genea30.free.fr/Decouvertes/st_andeol/le_pradel.htm

- https://archive.org/stream/EL134L198106030031PFPdfmasterocr/EL134_L_1981_06_030_03_1_PF_pdfmasterocr_djvu.txt

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Entreprises à Laval-Pradel », sur entreprises.lefigaro.fr (consulté le ).

- « Les régions agricoles (RA), petites régions agricoles(PRA) - Année de référence : 2017 », sur agreste.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- Présentation des premiers résultats du recensement agricole 2020, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 10 décembre 2021

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans la commune de Laval-Pradel - Données générales », sur recensement-agricole.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Mathéaud dénonce des projets à l'abandon », sur Le Blog-notes de Benjamin Mathéaud - Le Blog-notes de Benjamin Mathéaud - Cévenol, entrepreneur, conseiller municipal d'Alès, conseiller communautaire (consulté le ).

- »http://www.lasegard.com/document.php?pagendx=46&project=segard/

- http://www.ales-audace.fr/notre-economie/les-grands-projets/

- « Bibliothèque Communautaire Joachim Durand - Bibliothèques de Laval-pradel - Actuacity », sur Actuacity.com (consulté le ).

- Adrien Boudet, « D’Alès à Laval-Pradel, la belle épopée de “Suzanne” », Midi libre, (lire en ligne, consulté le ).

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :