Lathus-Saint-Rémy

Lathus-Saint-Rémy est une commune du Centre-Ouest de la France, située dans le département de la Vienne en région Nouvelle-Aquitaine.

| Lathus-Saint-Rémy | |||||

Panneau d'entrée du bourg de Lathus. | |||||

Logo | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Vienne | ||||

| Arrondissement | Montmorillon | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Vienne et Gartempe | ||||

| Maire Mandat |

Antoine Selosse 2020-2026 |

||||

| Code postal | 86390 | ||||

| Code commune | 86120 | ||||

| Démographie | |||||

| Population municipale |

1 217 hab. (2020 |

||||

| Densité | 12 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 46° 20′ 04″ nord, 0° 57′ 33″ est | ||||

| Altitude | Min. 94 m Max. 228 m |

||||

| Superficie | 98,28 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Montmorillon (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Montmorillon | ||||

| Législatives | Troisième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

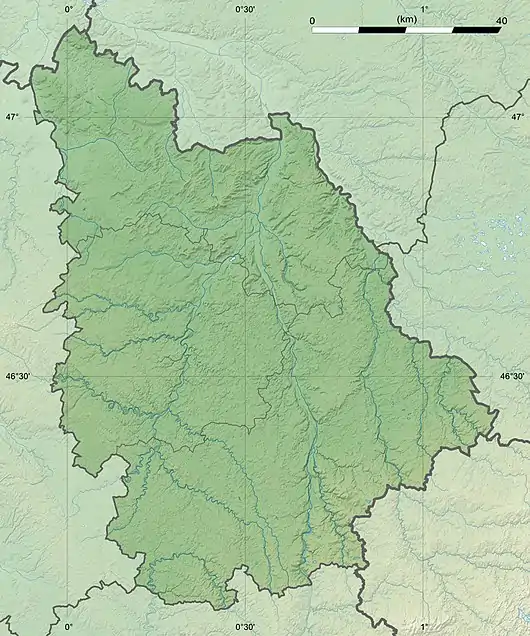

Géolocalisation sur la carte : Vienne

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | https://www.lathus-saint-remy.fr/ | ||||

Géographie

Localisation

Située dans le sud-est de la Vienne, Lathus-Saint-Rémy est limitrophe du département de la Haute-Vienne.

C'est la plus grande commune en superficie du département. Elle occupe, par ailleurs, le 169e rang au niveau national.

Communes limitrophes

Géologie et relief

La région de Lathus-Saint-Rémy présente un paysage de bocage et de vallées.

Le terroir se compose[2] :

- sur les plateaux du seuil du Poitou :

- de terres de brandes pour 4 %,

- d'argile à silex peu profonde pour 35 %

- de sols limoneux sur altérite pour 7 %

- sur les collines et les plateaux des massifs anciens:

- de sols sur granite à deux micas pour 42 %,

- de sols sur leucogranite pour 2 %,

- de sols sur micaschistes pour 4 %?

- et de vallées et de terrasses alluviales, étroites et encaissées pour 5 %

En 2006, 94 % de la superficie de la commune était occupée par l'agriculture et 6 % par des forêts et des milieux semi-naturels[3]. C'est donc un terroir agricole essentiellement voué à l'élevage, dont le sol pauvre a les brandes pour végétation naturelle.

La lande est, ici, de type atlantique: elle est souvent dominée par la bruyère arborescente et l’ajonc d’Europe qui constituent un couvert difficilement pénétrable pouvant atteindre 3 m de hauteur. Dans ce cas, la lande prend le nom régional de « brandes ». C’est un espace issu de la dégradation et de l’exploitation intensive de la forêt originelle. La lande couvrait jusqu’à la fin du XIXe siècle plusieurs dizaines de milliers d’hectares (90 000 ha pour le département de la Vienne vers 1877). Cette terre a été largement mise en culture à la suite de défrichements ou boisée avec du pin maritime. Il s’agit maintenant d’espaces marginaux et menacés car considérés comme « improductifs ». Pourtant, la lande joue un rôle majeur pour une biodiversité qui s’est adaptée et a survécu en leur sein et il s’agit également d’un espace refuge pour de nombreuses espèces de mammifères.

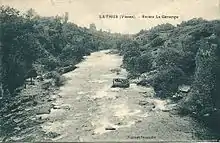

La Gartempe a creusé son lit dans la roche granitique. Au cours des siècles, elle a sculpté un site tout à fait exceptionnel : le Roc d'Enfer.

Hydrographie

La commune est traversée par 32,9 km de cours d'eau dont les principaux sont

- La Gartempe sur une longueur de 9,2 km,

- Le Gué De Lande sur une longueur de 5,7 km,

- La Petite Blourde sur une longueur de 5,3 km,

- Le Salleron sur une longueur de 4,2 km,

- Le Ris Conedoux sur une longueur de 2,9 km,

- Le ruisseau de L'étang sur une longueur de 2,8 km,

- Le ruisseau de Montagné sur une longueur de 1,9 km,

- Le ruisseau de La Barre sur une longueur de 1,1 km.

Neuf cours d’eau bénéficient d’un classement afin de protéger ou de restaurer leur continuité écologique: la construction de tout nouvel ouvrage faisant obstacle à la continuité écologique est interdit[4] :

- l'affluent de la Gartempe,

- l'affluent de la Petite Blourde,

- l'affluent du Salleron,

- Ris Conedoux,

- la Gartempe,

- la Petite Blourde,

- le Gué de Lande,

- le Salleron,

- les Equilandes.

En outre, pour la partie de la Gartempe située sur le territoire communal, des aménagements doivent permettre d’assurer ou de rétablir la libre circulation des poissons migrateurs et le transit des sédiments.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique altéré », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[5]. En 2020, la commune ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[6].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[9] complétée par des études régionales[10] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Montmorillon », sur la commune de Montmorillon, mise en service en 1990[11] et qui se trouve à 12 km à vol d'oiseau[12] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 12,3 °C et la hauteur de précipitations de 789,1 mm pour la période 1981-2010[13]. Sur la station météorologique historique la plus proche[Note 5], « Poitiers-Biard », sur la commune de Biard, mise en service en 1921 et à 57 km[14], la température moyenne annuelle évolue de 11,5 °C pour la période 1971-2000[15] à 11,7 °C pour 1981-2010[16], puis à 12,2 °C pour 1991-2020[17].

Urbanisme

Typologie

Lathus-Saint-Rémy est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6] - [18] - [19] - [20].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Montmorillon, dont elle est une commune de la couronne[Note 7]. Cette aire, qui regroupe 18 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[21] - [22].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (93,4 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (93,7 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : prairies (57,4 %), zones agricoles hétérogènes (25 %), terres arables (11 %), forêts (5,5 %), zones urbanisées (0,8 %), espaces verts artificialisés, non agricoles (0,3 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (0,1 %)[23].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Lathus-Saint-Rémy est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, feux de forêts, mouvements de terrains et séisme (sismicité faible). Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses, et à un risque particulier : le risque de radon[24]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[25].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment la Petite Blourde, la Gartempe et le Salleron. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1993, 1999 et 2010[26] - [24].

Lathus-Saint-Rémy est exposée au risque de feu de forêt. En 2014, le deuxième plan départemental de protection des forêts contre les incendies (PDPFCI) a été adopté pour la période 2015-2024[27]. Les obligations légales de débroussaillement dans le département sont définies dans un arrêté préfectoral du [Note 8] - [28], celles relatives à l'emploi du feu et au brûlage des déchets verts le sont dans un arrêté permanent du [29] - [30].

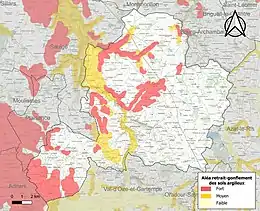

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines) et des tassements différentiels[31]. Afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, un inventaire national permet de localiser les éventuelles cavités souterraines sur la commune[32]. Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie[33]. 25,5 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (79,5 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national)[Carte 2]. Depuis le , en application de la loi ÉLAN, différentes contraintes s'imposent aux vendeurs, maîtres d'ouvrages ou constructeurs de biens situés dans une zone classée en aléa moyen ou fort[Note 9] - [34].

La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 1989, 1991, 1992, 1993, 1996, 2003, 2005, 2009, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 et par des mouvements de terrain en 1999 et 2010[24].

Risque particulier

Dans plusieurs parties du territoire national, le radon, accumulé dans certains logements ou autres locaux, peut constituer une source significative d’exposition de la population aux rayonnements ionisants. Selon la classification de 2018, la commune de Lathus-Saint-Rémy est classée en zone 3, à savoir zone à potentiel radon significatif[35].

Toponymie

Le nom de la commune proviendrait du latin latus qui signifie côté. Ce nom évoque la situation du bourg, à la frontière entre le territoire des Pictons et celui des Lémovices[36].

La commune de Lathus a fusionné avec la commune de Saint-Remy-en-Montmorillon à la suite de l'arrêté préfectoral du . La fusion entre les deux territoires a pris effet le sous le nom de Lathus. La commune a pris son nom actuel le à la suite d'une décision ministérielle et de la parution d’un décret en date du .

Histoire

Lathus est une très ancienne paroisse dédiée à saint Maurice d'Agaune, vocable qui situe sa création à la charnière entre l’Antiquité et le Haut Moyen Âge. Sa vaste étendue confirme cette ancienneté.

L’église du bourg était autrefois fortifiée. Dans la campagne, plusieurs demeures ont eu un passé de maison forte (château du Cluseau, la Duranderie,la tour de Lenet).

L'influence culturelle limousine y était sensible (choix des prénoms et tradition de migration saisonnière maçonnante sous l'Ancien Régime).

La principale souche noble résidant à Lathus au XVIIIe siècle était la famille de Blom.

La commune rurale voisine de Saint-Rémy-en-Montmorillon (ce nom est en fait une corruption du Saint-Romois originel, qui renvoie à saint Romain et non à saint Remi de Reims) a été rattachée administrativement à Lathus en 1972.

Les FFI du groupe Amilcar défilent à Lathus, le , alors que les Allemands sont encore présents dans la région[37].

Politique et administration

Intercommunalité

Depuis 2015, Lathus-Saint-Rémy est dans le canton de Montmorillon (No 12) du département de la Vienne. Avant la réforme des départements, Lathus-Saint-Rémy était dans le canton No 17 de Montmorillon dans la 3e circonscription.

Liste des maires

Instances judiciaires et administratives

La commune relève du tribunal d'instance de Poitiers, du tribunal de grande instance de Poitiers, de la cour d'appel de Poitiers, du tribunal pour enfants de Poitiers, du conseil de prud'hommes de Poitiers, du tribunal de commerce de Poitiers, du tribunal administratif de Poitiers et de la cour administrative d'appel de Bordeaux, du tribunal des pensions de Poitiers, du tribunal des affaires de la Sécurité sociale de la Vienne, de la cour d’assises de la Vienne.

Services publics

Les réformes successives de La Poste ont conduit à la fermeture de nombreux bureaux de poste ou à leur transformation en simple relais. Toutefois, la commune a pu maintenir le sien.

Gestion de l’eau et assainissement

Deux organismes sont chargés de la gestion des rivières :

- Le syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique et piscicole de la Gartempe ;

- Le syndicat mixte du Pays Montmorillonnais.

La commune a adhéré à un SAGE (schéma d'aménagement et de gestion des eaux): SAGE Vienne. Les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) définissent les objectifs et les règles, au niveau local, afin de concilier la satisfaction des différents usages, la préservation et la valorisation de ce patrimoine, et de gérer collectivement, de manière cohérente et intégré, la ressource en eau sur un bassin. Toutes les décisions prises dans le domaine de l’eau par les services de l’État et les collectivités locales doivent en effet être compatibles avec le SAGE[40].

La directive-cadre sur l'eau (D.C.E.) adoptée par l’Europe en 2000 impose l’atteinte d’un bon état des eaux en 2015. Afin de respecter ces objectifs, des états des lieux ont été réalisés, des enjeux identifiés, puis des programmes de reconquête ont été élaborés, avec la définition de politiques à conduire et d’actions à mener, pour la période 2010-2015. Ces actions sont définies par unité hydrographiques de référence (U.H.R.), c'est-à-dire par territoire ayant une cohérence hydrographique (bassin versant), de l’habitat et des organismes qui y vivent, hydrogéologique et socio-économique. La commune appartient ainsi deux U.H.R : l’U.H.R. Gartempe pour 84 % et l’U.H.R. Vienne aval pour 16 %[3].

Les eaux usées de la commune sont traitées dans deux stations d'épuration situées sur le territoire communal[41].

Les eaux du site de baignade en eau douce Lathus-Saint-Remy - La Voulzie ont été classées "Bon / Suffisante"[42].

Traitement des déchets et économie circulaire

La commune a aménagé une déchèterie[43].

Démographie

En 2020, la densité de population de la commune est de 12,4 hab./km2. Celle du département est de 62,9 hab./km2. Elle est de 82,1 hab./km2 pour la région Occitanie et de 106,1 hab./km2 pour la France.

Les dernières statistiques démographiques ont été fixées en 2009 et publiées en 2012. Il ressort que la mairie administre une population totale de 1 250 personnes. À cela il faut soustraire les résidences secondaires (23 personnes) pour constater que la population permanente sur le territoire de la commune est de 1 227 habitants.

La diminution de 4 % de la population de la commune de 1999 à 2006 s’intègre dans une évolution générale à l’ensemble des communes rurales du département de la Vienne. Les zones rurales perdent de leurs habitants au profit d’une vaste région circonscrite autour des deux grandes métropoles du département : Poitiers et Châtellerault, et plus particulièrement au profit des cantons limitrophes de la préfecture.

La répartition par sexe de la population est la suivante:

- en 1999 : 49,8 % d'hommes et 50,2 % de femmes.

- en 2005 : 50,1 % d'hommes et 49,9 % de femmes.

En 2005 :

- Le nombre de célibataires était de : 23,7 % dans la population.

- Les couples mariés représentaient 59,6 % de la population,

- Les divorcés étaient 5,3 %,

- Le nombre de veuves et veufs était de 11,4 % à Lathus-Saint-Rémy.

Économie

Agriculture

Lathus est une importante commune agricole avec de gros élevages d'ovins et bovins.

Selon la direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de Poitou-Charentes[47], il n'y a plus que 73 exploitations agricoles en 2010 contre 95 en 2000.

Les surfaces agricoles utilisées ont légèrement diminué et sont passées de 8 933 hectares en 2000 à 8 168 hectares en 2010. 16 % sont destinées à la culture des céréales (blé tendre essentiellement mais aussi orges et maïs), 2 % pour les oléagineux (surtout du colza et un peu de tournesol), 64 % pour le fourrage et 16 % reste en herbes. En 2000, 5 hectares étaient consacrés à la vigne[47].

35 exploitations en 2010 (contre 47 en 2000) abritent un élevage important de bovins (5 929 têtes en 2010 contre 4 798 en 2000)[47]. C’est un des troupeaux de bovins les plus importants de la Vienne qui rassemblent 48 000 têtes en 2011[48].

47 exploitations en 2010 (contre 72 en 2000) se consacrent à l'élevage des ovins qui est l'activité principale (22 781 têtes en 2010 contre 32 147 têtes en 2000)[47]. Cette évolution est conforme à la tendance globale du département de la Vienne. En effet, le troupeau d’ovins, exclusivement destiné à la production de viande, a diminué de 43,7 % de 1990 à 2007[48]. En 2011, le nombre de têtes dans le département de la Vienne était de 214 300[49].

L'élevage de volailles a disparu en 2010 (168 têtes sur 7 fermes en 2000)[47].

Tourisme

Le centre de plein air Pierre Boulzaguet ayant pour activités principales le canoë-kayak et l′équitation donne à cette petite bourgade une réalité touristique confortée par le site au bord de la Gartempe dénommé le “Roc d′enfer”, que les courants forts et la géologie rendent attractifs.

Activité et emploi

Le taux d'activité était de 70,5 % en 2005 et 64,7 % en 1999.

Le taux de chômage en 2005 était de 8,9 % et en 1999 il était de 10,4 %.

Les retraités et les pré-retraités représentaient 36,1 % de la population en 2005 et 29,6 % en 1999.

Culture locale et patrimoine

Patrimoine religieux

- L'église Saint-Maurice de Lathus-Saint-Rémy est de style roman. La nef a été inscrite au titre des monuments historique en 1926[50]. L'Église, à l'exception de la nef et de la sacristie moderne a été classé au titre des monuments historique en 1930[50].

- L’église du hameau Saint-Rémy-en-Montmorillon, rattachée aujourd’hui à la commune de Lathus-Saint-Rémy, date du XIXe siècle. Elle remplace un édifice plus ancien qu’il fallut raser pour des raisons de sécurité. Elle abrite une statue de saint Roch en bois de châtaignier polychrome (XVe siècle) parfaitement conservée. Elle était l’objet de pèlerinages importants tout comme la petite fontaine proche de l’église.

Patrimoine civil

- Un dolmen classé monument historique depuis 1889. Avec, le développement de l'agriculture intensive, et surtout à partir de 1955, date du début du remembrement, nombre de dolmen ont été démantelés. Le dolmen de Marchain est situé dans un hameau, près d'un ruisseau et à 174 mètres d'altitude. Il est constitué de blocs de granit. La dalle de couverture est triangulaire. Elle est soutenue par trois orthostrates qui délimitent une chambre funéraire de 1,8 m par 1,3 m. Le dolmen était utilisé comme sépulture collective. À l'origine, ce dolmen était recouvert de pierres et de terre pour former une butte artificielle appelée tumulus. Une entrée permettait d'y accéder pour y placer les morts. Érodée par le temps et la pluie, la butte s'est dégradée et seules les plus grosses pierres sont restées. Les tumuli de Bougon dans le département voisin des Deux-Sèvres permettent de se donner une idée de ce que devait être ces sites à la préhistoire.

- Le château de Cluzeau est inscrit comme monument historique depuis 1993. Il a été construit sur l'emplacement d'un ancien fort roman. Le château est cité pour la première fois en 1404 et dépendait de Montmorillon. Les du Breuil, seigneurs du lieu, construisent le château actuel dans la deuxième moitié du XVe siècle. Sa configuration est irrégulière en raison du socle rocheux et de la présence de l'ancien donjon. Celui-ci a été remanié au cours du XVIIIe siècle pour le mettre au goût du jour. Le logis est flanqué de deux tours et il est desservi par une tourelle d'escalier. L'élévation se compose d'un rez-de-chaussée et d'un étage. À chaque étage, trois salles ont été aménagées. Une chapelle complète l'ensemble seigneurial. Des souterrains partent du château et servaient de refuge.

- Le donjon de Lenest est le vestige d'un château datant du XIVe. Il est situé à environ 4 km de Lathus, sur la route de Saulgé et situé sur cette commune.

Patrimoine naturel

Huit sites sont classés comme zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) qui couvrent 10 % de la surface communale[51]:

- Les Portes d'Enfer,

- Le coteau de La Barlottiere,

- Le Chambon,

- Les landes de Sainte-Marie,

- L'étang de La Poterie,

- Les landes de Montmorillon,

- La vallée du Salleron,

- La haute vallée de la Gartempe.

Le site du Camp de Montmorillon et des landes de Sainte-Marie est classé comme zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO)[52]

Trois sites sont inscrites en tant que monument naturel[53]:

- La vallée de la Gartempe,

- Les rives de la Gartempe,

- un Chêne Pédonculé.

Deux arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APPB) couvrant moins de 1 % de la surface communale concernent les landes de Sainte-Marie et les Portes d'Enfer.

Trois espaces naturels de la commune bénéficient de protections issues d'engagements internationaux relevant de la directive habitats -faune-flore. Ces espaces représentent 6 % de la surface communale et il s'agit de[54] :

- Les brandes de Montmorillon,

- La vallée de la Gartempe,

- La vallée du Salleron.

Les sites des brandes de Montmorillon et des landes de Sainte-Marie sont aussi classés par la Directive oiseaux qui assure la protection des oiseaux sauvages et de leurs biotopes[54].

Le territoire correspondant à la Haute Vallée de la Gartempe est géré par le Conservatoire d'espaces naturels de Poitou-Charentes et couvre moins de 1 % de la surface communale[55].

Arbres remarquables

Selon l'Inventaire des arbres remarquables de Poitou-Charentes[56], il y a deux arbres remarquables sur la commune qui sont un chêne pédonculé situé au lieudit la Custière et un Sophora du Japon situé au lieudit Boussigny.

L’étang de la Poterie

Il est situé sur la commune de Lathus-Saint-Remy. C'est une zone classée d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF)[51]. C’est un petit plan d’eau situé en tête de bassin du ruisseau de la Montagne, un petit affluent de la rive droite de la Gartempe située quelque 3 km à l’ouest du département de la Vienne. Bien que modeste (environ 200 m) l’altitude du site est déjà significative dans le contexte régional et, de fait, la zone est située sur le socle granitique de la bordure occidentale du Massif central et évoque déjà fortement les basses montagnes limousines voisines, dans un paysage de collines couvertes de prairies naturelles et de haies bocagères disséquées profondément par de petites rivières au courant rapide comme la Brame ou la Gartempe. Sur ce substrat de granite, les sols de haut de pente et de têtes de thalwegs, assez profonds, sont installés sur une altérite sablo-argileuse à tendance hydromorphe et les eaux de l’étang sont pauvres en nutriments.

Cette conjonction de facteurs a permis à une population de batraciens et de reptiles très diversifiée de coloniser l’étang et ses rives, notamment la cistude d’Europe. Sa présence dans le département de la Vienne est très rare. En effet, cette tortue aquatique est la seule tortue d’eau douce indigène des régions tempérées de France. Elle connaît un déclin alarmant dans toute l’Europe de l’Ouest et donc en France. Aquatiques durant la majeure partie de l’année, les cistudes viennent à terre après l’accouplement pour déposer leurs 8 à 15 œufs dans un terrier creusé à l’aide leurs pattes arrière dans la terre meuble ou sableuse des rives. Après leur éclosion les jeunes tortues, mesurant à peine plus de 2 cm, regagnent le milieu aquatique, période où elles sont très exposées à la prédation (corvidés, ardéidés). Entre septembre et mars, les cistudes hivernent en s’enfouissant dans des trous creusés sur les berges. La disparition des zones humides, leur fragmentation, la dégradation de la qualité des eaux et l’introduction d’espèces exotiques (poissons, tortue de Floride, écrevisses américaines, ragondins) constituent les principales menaces pesant sur l’espèce. La cistude est protégée en France.

Sur le site, la cistude est accompagnée par plusieurs autres espèces peu communes, notamment des amphibiens comme la rainette verte ou le crapaud calamite. Ce dernier est un amphibien qui est aussi en très forte régression dans toute l’Europe occidentale. Ce petit crapaud gris-olivâtre à dos marqué d’une ligne médiane jaune vif est une espèce de mœurs nocturnes qui se nourrit d’insectes, de vers et de limaces et a besoin d’un substrat meuble - sableux de préférence - pour s’enfouir durant la période de repos hivernal. Cet animal ainsi que la reinette sont protégés en France.

La vallée du Salleron

La vallée du Salleron est un site classé zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF)[51]. Le site intègre une grande partie du cours de la rivière qui est un affluent de l’Anglin ainsi que ses affluents. Le Salleron est une petite rivière d’eaux vives avec une forte dénivellation depuis ses sources jusqu’à la confluence avec l’Anglin. Ses eaux sont de bonne qualité et bien oxygénées. Son lit est riche en sédiments grossiers (sables et graviers). Son bassin versant est à dominante forestière et bocagère et il est encore peu touché par l’intensification agricole.

L’intérêt biologique du site, qui justifie son classement et sa protection, réside dans la présence importante de la Lamproie de Planer qui est un poisson menacé de disparition dans toute l’Europe. La Lamproie de Planer exige des eaux de très bonne qualité et des sédiments à granulométrie moyenne à grossière pour vivre et se reproduire.

De nos jours, les principales menaces sur cet environnement fragile sont: un ralentissement anormal du courant qui modifierait le tri mécanique des sédiments, ou une pollution chimique (toxiques, métaux lourds) ou organique (eutrophisation par surcharge des eaux en nutriments provoquant une pullulation d’algues et une réduction de l’oxygène dissous). La création d’étangs destinés à la pêche le long du cours du Salleron constitue un risque important du aux vidanges des étangs. Elles pourraient, en effet, transférer des maladies aux lamproies, provoquer un réchauffement des eaux du Salleron et introduire des espèces piscicoles exotiques. De même, la transformation des prairies naturelles du bassin versant en cultures céréalières intensives pourrait avoir d’importantes répercussions sur la balance trophique et sédimentaire des eaux (apport d’engrais et de produits phytosanitaires), voire, en cas d’irrigation, sur les débits en période d’étiage.

La présence d’une petite population de Cistude d’Europe, une espèce de tortue, est un autre facteur important justifiant la protection du site. Cette tortue aquatique connaît, en effet, un déclin alarmant dans toute l’Europe de l’Ouest. Elle est victime de la disparition des zones humides ou de leur fragmentation, de la dégradation de la qualité des eaux et de l’introduction d’espèces exotiques comme la Tortue de Floride, les écrevisses américaines, ou le ragondin.

La haute vallée de la Gartempe – Les « Portes d’Enfer »

La haute vallée de la Gartempe est un tronçon de la rivière d’une longueur de 6 km. Elle se situe à la fois sur la commune de Lathus-Saint-Rémy et sur la commune de Saulgé, dans le sud-est du département, sur la bordure occidentale du Massif central. La vallée de la Gartempe y est étroite et profonde, localement encaissée entre des escarpements rocheux granitiques. Les parois rocheuses sont ensoleillées ou ombragées selon l’orientation. Le microclimat est frais et humide. La végétation est variée : des lambeaux de landes calcifuges à bruyères, des pelouses hygrophiles rases sur dalles, des bois de ravins...

L’originalité de sa végétation, de sa flore, de sa faune ainsi que son intérêt paysager – connu sous le nom des « Portes d’Enfer », le site est un des plus spectaculaires de la région – justifient la protection et le classement de cette partie de la vallée de la Gartempe. Plusieurs espèces rares ou menacées (poissons, batraciens, oiseaux, insectes) ont trouvé refuge dans ce site.

Des habitats sont particulièrement riches ou originaux en plantes rares et protégées :

- les dalles suintantes accueillent l’Ophioglosse des Açores et l’Isoète épineux,

- les fissures et les rochers ombragés sont propices à une flore bryologique et ptéridologique très riche,

- les vires rocheuses arides sont couvertes de Millepertuis à feuilles linéaires,

- les lambeaux de landes sèches accueillent l’Hélianthème en ombelle,

- les ravins sont couverts d’une forêt de ravins à tendance submontagnarde.

Ainsi, y ont été recensés :

- l’Aigremoine odorante,

- l’Anogramme à feuilles minces,

- l’Arnoséris naine,

- la Balsamine des bois,

- la Centenille naine,

- la Ciboulette,

- la Cicendie filiforme et la Cicendie fluette,

- la Corydale à bulbe plein,

- la Doradille de Billot et la Doradille septentrionale,

- l’Égopode podagraire,

- l’Eragrostide poilue,

- la Grande luzule,

- la Gratiole officinale,

- l’Hélianthème en ombelle,

- l’Isoète épineux,

- le Jonc en têtes,

- le Millepertuis à feuilles linéaires,

- l’Ophioglosse commune,

- l’Ophioglosse des Açores,

- l’Osmonde royale,

- le Poirier à feuilles en cœur,

- la Primevère élevée, occupe des sites très disséminés dans la région dont les conditions climatiques ne lui convient pas.

- la Scléranthe vivace,

- la Sérapias langue,

- la Spargoute de printemps,

- la Spergulaire des moissons,

- la Véronique des montagnes, occupe des sites très disséminés dans la région dont les conditions climatiques ne lui convient pas.

L’avifaune est remarquable. On y a recensé la présence de l'Alouette lulu (espèce protégée sur tout le territoire français), de la Bergeronnette des ruisseaux, de la Bondrée apivore (espèce protégée sur tout le territoire français), du Cincle plongeur (un des rares sites de nidification du Cincle plongeur en Poitou-Charentes), et du Pie-grièche écorcheur (espèce protégée sur tout le territoire français).

Les amphibiens sont représentés par la Rainette verte qui est une espèce protégée sur tout le territoire français et le Sonneur à ventre jaune, un petit crapaud menacé en Europe.

Les insectes sont représentés par le rare Cuivré des marais qui fréquente certaines prairies humides du site ou le Gomphe à crochets.

Parmi les poissons présents dans les eaux de la Gartempe, figurent le Chabot, la Lamproie fluviatile et, surtout, le Saumon atlantique, une espèce en très forte régression en France (elle a disparu de la Seine, du Rhin, des affluents de la Garonne et se trouve en danger dans le bassin de la Loire).

Les mollusques sont représentés par la Mulette épaisse.

Toutefois, depuis les années 1980, cette zone est menacée par le développement des loisirs de plein-air (pratique de l’escalade, compétitions régulières de canoë-kayak) ou par la conversion des prairies naturelles en cultures céréalières provoquant une pollution des eaux.

Personnalités liées à la commune

- Jehan Goudon, seigneur de Lesraudière, est prévôt prominéral de la maréchaussée de Montmorillon, en 1664. Il réside à Lathus avec son épouse dame Marie Delaforest.

- Robert-Raphaël Mercier, (né à Bélâbre - décédé à Saint-Rémy-en-Montmorillon) est fils de géomètre. Il est notaire à Plaisance où il réside célibataire. Il se marie avec demoiselle Marie-Justine Marsaudon (1820-?), originaire de Saint-Rémy-en-Montmorillon, en 1845. Il est élu maire de Plaisance de 1848 à 1855. Il accède aux mêmes fonctions électives que son beau-père, Jacques-Gilbert Marsaudon (1797-1875), en devenant maire de la commune de Saint-Rémy-en-Montmorillon en 1881.

Voir aussi

Articles connexes

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[7].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[8].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Par station météorologique historique, il convient d'entendre la station météorologique qui a été mise en service avant 1970 et qui est la plus proche de la commune. Les données s'étendent ainsi au minimum sur trois périodes de trente ans (1971-2000, 1981-2010 et 1991-2020).

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Le brûlage des déchets verts à l’air libre ou à l’aide d’incinérateurs individuels est interdit toute l’année et sur l’ensemble du département de la Vienne.

- Dans les zones classées en aléa moyen ou fort, différentes contraintes s'imposent :

- au vendeur d'informer le potentiel acquéreur du terrain non bâti de l’existence du risque RGA ;

- au maître d’ouvrage, dans le cadre du contrat conclu avec le constructeur ayant pour objet les travaux de construction, ou avec le maître d'œuvre, le choix entre fournir une étude géotechnique de conception et le respect des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire ;

- au constructeur de l'ouvrage qui est tenu, soit de suivre les recommandations de l’étude géotechnique de conception, soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- Carte IGN sous Géoportail

- Chambre Régionale d'agriculture de Poitou-Charentes - 2007

- Observatoire régional de l'environnement de Poitou-Charentes

- DREAL Poitou-Charentes / MNHN, 2012/2013

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Nouvelle-Aquitaine », sur nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Montmorillon - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Lathus-Saint-Rémy et Montmorillon », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Montmorillon - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Lathus-Saint-Rémy et Biard », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Poitiers-Biard - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Poitiers-Biard - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Poitiers-Biard - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Montmorillon », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Lathus-Saint-Rémy », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Vienne », sur le site de la préfecture de la Vienne (consulté le ), chapitre Risque inondation.

- « Protection de la forêt contre les incendies », sur le site de la préfecture de la Vienne, (consulté le )

- « Arrêté relatif aux obligations de débroussaillement - Vienne », sur le site de la préfecture de la Vienne, (consulté le )

- « Règlement permanent de l'emploi du feu et du brûlage des déchets verts », sur le site de la préfecture de la Vienne, (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Vienne », sur le site de la préfecture de la Vienne (consulté le ), chapitre Feux de forêts.

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Vienne », sur le site de la préfecture de la Vienne (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Lathus-Saint-Rémy », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Sols argileux, sécheresse et construction », sur www.ecologie.gouv.fr (consulté le )

- « Cartographie du risque radon en France. », sur le site de l’IRSN, (consulté le )

- Le Patrimoine des communes de la Vienne en 2 tomes – Édition FLOHIC – 2002 – (ISBN 2-84234-128-7).

- Roger Picard, La Vienne dans la guerre 1939/1945 : la vie quotidienne sous l’Occupation, Lyon : Horvath, 1993. 264 pages. (ISBN 2-7171-0838-6), p. 204.

- Site de la préfecture de la Vienne, consulté le 10 mai 2008

- Site des Archives de la Vienne, consulté le 8 août 2008

- Office International de l'eau, 2014

- Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie

- Ministère des affaires sociales et de la Santé, baignades.sante.gouv.fr, 2014

- ADEME/SINOE, 2014

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui, « Notice communale : Saint-Rémy-en-Montmorillon », sur ehess.fr, École des hautes études en sciences sociales (consulté le ).

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Fiches communales 2000 - 2010 de la Vienne

- Agreste – Bulletin no 12 de mai 2013

- Panorama de l’Agriculture en Vienne – juin 2012 – Chambre d’Agriculture de la Vienne

- « Eglise Saint-Maurice », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )

- Secrétariat scientifique de l'inventaire des ZNIEFF, DREAL Poitou-Charentes, 2011

- MNHN, DREAL Poitou-Charentes, 2011

- DREAL Poitou-Charentes / SDAP, 2013

- DREAL Poitou-Charentes / MNHN, 2013

- Conservatoire d'Espaces Naturels de Poitou-Charentes, 2015

- Poitou-Charentes Nature, 2000