Lamproie de rivière

Lampetra fluviatilis

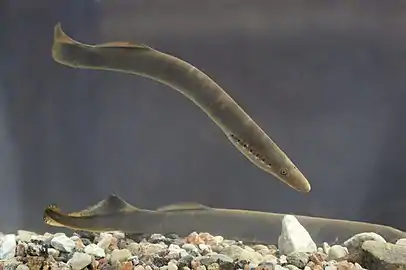

La lamproie de rivière ou lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis) est une espèce d'agnathes, proche des poissons, filtreur à l'état larvaire et ectoparasite à l'âge adulte, en voie de régression. Elle a aussi autrefois, comme la lamproie marine (Petromyzon marinus) ou la lamproie de Planer (Lampetra planeri), été appelée « Poisson flute » à cause des alignements de trous qui ouvrent sur les branchies.

C'est une espèce migratrice.

Classification

Cette espèce fait partie des agnathes qui ne sont pas considérés comme des poissons au sens strict (les lamproies n'ont pas de mâchoires mais une ventouse, pas d'écailles, ni nageoires paires, ni surtout de colonne vertébrale osseuse).

Elles ont conservé des caractéristiques d'espèces primitives, tout en ayant développé un comportement et un mode de vie très spécialisé (ectoparasitisme chez l'adulte, régime zooplanctonique chez l'alevin ; caractéristique très rare chez les poissons).

Paléontologie

C'est une espèce dont les ancêtres et origines évolutives sont mal connus car, faute de squelette, d'écailles et de cartilages durs, les lamproies sont mal conservées par la fossilisation, mais elles ont les caractéristiques d'espèces supposées anciennes, antérieures aux poissons probablement.

Habitat, répartition

C'est un vertébré qui était présent, et souvent jugé abondant (moins que l'anguille toutefois) en Europe, du bassin méditerranéen à la mer Baltique et pour toute la façade atlantique jusqu'en mer d'Irlande, ainsi que — potentiellement — dans tous les fleuves s'y jetant ou les canaux afférents.

En France ce poisson était au XIXe siècle réputé le plus fréquent ou le plus facile à pêcher dans le bassin de la Loire où au XIXe siècle sa pêche s'est presque industrialisée.

Description

- Taille maximale de 25 à 40 cm pour un poids d'environ 60 g, jusqu'à 50 cm pour le mâle.

- Poids maximum : 150 g.

- Longévité : 7 ans en moyenne et jusqu'à 10 ans (il est possible qu'en raison des polluants qu'elle bioaccumule l'âge moyen soit en diminution).

Elle se distingue de la lamproie marine par :

- une taille deux fois plus petite, et une robe non marbrée ;

- un disque buccal présentant un moins grand nombre de « dents » (comme chez toutes les lamproies, les dents sont indépendantes de la mâchoire et la langue en est également dotée[1]).

- Le mâle a les lèvres moins épaisses et la bouche plus large (à taille égale, par rapport à une femelle).

- La femelle est plus grande que le mâle, atteignant environ 45 cm.

Cycle de vie et éthologie

En Europe de l'Ouest, la reproduction débute fin avril et se termine fin mai.

Les lamproies pondent dans des nids de galets, cailloux sable et graviers, semi-circulaire d'un diamètre pouvant mesurer de 50 cm à 2 m, sur des faciès de plat-courant et généralement plutôt profonds (plus de 50 cm).

La femelle pondrait jusqu'à 120 000 œufs (contre 260 000 pour sa cousine marine). Les deux géniteurs (mâle et femelle) meurent après la ponte.

Les larves (ammocètes) passent environ un mois dans le nid où elles se nourrissent de bactéries, diatomées et microdébris, puis s'en échappent pour rejoindre des zones de moindre courant, sablo-limoneuses dites « lits d'ammocètes » où elles vont grandir durant 5 à 7 ans avec un régime supposé herbivore et détritivore. À la taille d'environ 15 cm, les ammocètes se métamorphosent en jeunes adultes capable d'entamer la dévalaison (hivernale) vers la mer. On pensait à la fin du XIXe siècle que si la lamproie passe au moins 4 ans au stade larvaire, une fois entamée, la métamorphose se fait très brutalement (en une dizaine de jours selon F. Barthelémy [1], avec formation du tube respiratoire, sortie des dents, disparition du velum de la bouche, la laitance transparente devient opaque et le sexage se fait alors qu'avant la larve présentait les deux sexes distincts et séparés[1]).

Sur le littoral la croissance se poursuit durant 2 ans environ, avec un mode de vie qui devient ensuite parasitaire, grâce à la ventouse buccale qui permet à la lamproie de se nourrir des fluides de la chair de poissons[2] et même à l'occasion de mammifères marins tout en se faisant transporter[3].

Écologie, services écosystémiques

De par leurs niches écologiques au cours de leur cycle de vie (tantôt lotiques, tantôt lentiques, en eau douce puis saumâtre, puis salée, puis saumâtres puis douce à nouveau), les lamproies ont un statut particulier dans le milieu et l'écosystème aquatique :

- En tant que larve (filtreur à ce stade) vivant dans le sédiment durant plusieurs années, elle joue a priori un rôle très important sur le plan de la bioturbation, de l'épuration et de la filtration du sédiment (moindre anoxie du sédiment), améliorant le substrat pour d'autres espèces). Mais c'est aussi ce qui lui porte préjudice dans les environnements pollués par l'industrie, l'agriculture et les rejets d'eaux usées domestiques ;

- leur statut d'ectoparasite à l'état adulte leur fait aussi jouer un rôle probable de régulation des populations (voire d'espèce invasive à problème quand elles ont été introduites dans un nouveau milieu). Leur impact comme parasite est mal évalué, d'autant que leur ventouse buccale semble être aussi utilisée par cette espèce pour se faire transporter par d'autres poissons plus puissants et rapides, notamment pour remonter les cours d'eau [1];

- Au moment de la ponte et lors de la remontée, dans les zones de courant, en s'y accrochant au moyen de leurs ventouses, les adultes déplacent de nombreux galets et cailloux parfois presque aussi lourds qu'eux, jouant un rôle dans l'écologie des systèmes lotiques ; y contribuant par exemple au décolmatage et à la rénovation ou réorganisation permanente des facies de fonds chaque printemps là où les lamproies sont nombreuses. Aucun autre poisson ne semble jouer ce rôle ;

- Comme pour la lamproie marine et les saumons, les adultes ne reviennent de la mer vers les sources que pour pondre. Ils sont réputés ne pas se nourrir durant la remontée et vivre sur leurs réserves lipidiques et protéiques[4]. Si l'on trouve des lamproies fixées par leurs ventouses à des saumons ou gros poissons, c'est pour se faire remonter vers la source[1]. Mâles et femelles meurent après la ponte. Leurs cadavres libèrent alors dans la rivière le phosphore, potassium, magnésium, soufre et iode qu'ils ont accumulé en se nourrissant sur les poissons marins. Ces nutriments contribueront à enrichir le milieu en nutriments parfois rares car lessivés dans les hauts de bassins versants. Le milieu aquatique est enrichi, mais aussi son environnement, via par exemple les fientes et autres excréments dispersés par les oiseaux et autres animaux piscivores ou nécrophage. Depuis quelques décennies, parce que l'industrie et l'agriculture ont introduit de nouveaux polluants dans les milieux aquatiques, la plupart des cadavres de lamproies constituent aussi un nouvel apport de polluants (organochlorés, HAP, méthylmercure...) ré-apporté vers les têtes de bassin-versant quand elles y sont encore présentes.

Écotoxicologie et bioaccumulation

En 2011, très peu de données d'analyses chimiques de chair ou organes de lamproies semblent disponible via la littérature scientifique ou administrative accessible en ligne. Concernant les risques sanitaires pour l'Homme, en France, l'Afssa a recommandé d’étudier « les habitudes alimentaires de consommation régionale des poissons de rivière tels qu’anguilles ou lamproies afin de vérifier que la consommation de ces poissons de rivière ne présenterait pas de risque sanitaire pour les forts consommateurs » (à la suite de cet avis une étude, sous l'égide du ministère de la santé a porté sur l'anguille dans l'Adour, ainsi que sur des espèces carnassières (sandre, brochet, Achigan à grande bouche et perche) mais non sur les lamproies[5]. Cependant, au vu des dépassements de normes enregistrées pour les espèces étudiées, dont l'anguille, on peut penser qu'une partie au moins des lamproies sont contaminées voire très contaminées (au-delà des normes, car selon le ministère de la santé, cette étude a mis en évidence que 10 % des poissons analysés lors des trois campagnes de mesure de l’Agence de l’eau n'étaient « pas consommables selon la réglementation européenne pour le cadmium, ainsi que 6 % des poissons pour ce qui concerne le mercure et 7 % pour le plomb » ; alors que les dépassements de normes pour les HAP ou organochlorés n'ont pas été recherchés notamment car « une grande partie des dépassements des normes de comestibilité observés lors des précédentes campagnes de l’Agence de l’eau portaient sur (...) trois éléments » ; plomb, cadmium et mercure)[5].

Au début des années 2000, en Scandinavie où les larves issues des œufs pondus par des lamproies ayant fini leur croissance en mer Baltique passent quatre ans dans des vases qu'on sait significativement polluées ou ailleurs susceptibles de l'être ; avant le retour vers la mer Baltique (également polluée) pour grandir, on s'est inquiété de la teneur en certains polluants des lamproies fluviatiles et de leurs larves[6].

- Le mode de vie de la larve (filtreur, enfoncé dans la vase) l'expose en effet a priori à un risque plus élevé de contamination par les métaux et métalloïdes dont on sait qu'ils s'accumulent dans les sédiments ou sont fréquemment adsorbés sur les particules en suspension dans l'eau (argiles, matières organiques), lesquelles sont filtrées par la larve pour s'alimenter ;

Des teneurs significatives à élevées en métaux lourds ont effectivement été mises en évidence là où des analyses ont été faites, par exemple[7] pour 51 échantillons de lamproie de rivière fraiche prélevés dans 9 rivières différentes et dans et 5 zones du delta du golfe de Botnie ;

- 43 picogrammes/kg de cadmium (en moyenne) ;

- 79 microgrammes/kg de mercure total, en moyenne (la limite à ne pas dépasser en mercure total dans le poisson commercialisable en Europe[8] : 0,5 microgrammes de mercure total par gramme (HgT/g) sauf dérogation pour une liste de 22 poissons prédateurs pour lesquels la limite tolérée a été remontée à 1 microgramme de mercure total (HgT/g) (valeur du Codex Alimentarius) ;

- 64 microgrammes/kg de plomb dans un échantillon, alors que la dose maximale autorisée en Europe qui est de 0,3 milligramme/kg pour la « chair musculaire de poisson », (sachant que le plomb est un métal qui s'accumule peu dans les poissons, et surtout dans le foie ou les reins, « pratiquement pas dans le muscle »[9]). Les lamproies fluviatiles capturées en baie de Botnie et dans le nord du bassin versant du golfe de Botnie présentaient des taux significativement plus élevés de cadmium et de mercure que les lamproies capturés en mer de Botnie, ou dans le sud du bassin versant du golfe, et il n'y avait pas de différence significative dans le contenu de Cd et de Hg dans les lamproies prises dans les rivières par rapport à celles prises dans leurs domaines respectifs du delta. Il faudrait en outre tenir compte des synergies toxiques ou potentialisations entre métaux lourds, et entre métaux et d'autres polluants (voir plus bas). - Le mercure, neurotoxique[10], est un des polluants préoccupants à échelle mondiale[11], qui diminue peu dans l'environnement ou qui augmente localement (via la combustion de charbon, pétrole, orpaillage, incinération de déchets, etc.), et qui pourrait poser un problème particulier pour la lamproie fluviatile car cette espèce passe une grande partie de sa vie (stade larvaire exceptionnellement long) dans la vase. Or, c'est dans la vase qu'ont lieu une grande part des réactions de méthylation/déméthylation du mercure, conduisant à la formation de monométhylmercure toxique et diméthylmercure (très rare dans la nature mais extrêmement toxique) et très bioaccumulables, notamment quand la vase est anoxique et riche en bactéries, ce qui est souvent le cas dans les rivières polluées. De 0,01 à 10 % du mercure présent dans l’eau et les sédiments se trouve sous forme méthylée, la plus bioassimilable. Environ 15 % du mercure restant est présent dans les algues (dont phytoplancton dont les jeunes lamproies se nourrissent durant 4 ans au moins) 20 à 50 % du mercure est provisoirement fixé dans les invertébrés (dont les micro-invertébrés dont les jeunes lamproies se nourrissent). En tête de ce sous-ensemble du réseau trophique, les poissons ont en moyenne accumulé 80 %[12] 84 % du mercure du milieu aquatique selon l’Afssa[13], mais sous réserve de confirmation ou infirmation par de futures études, les jeunes lamproies pourraient y être plus vulnérables. Si la lamproie ne dispose pas d'un mécanisme particulier de détoxication (excrétion via les excréments ou le mucus par exemple), elles pourraient faire partie des poissons plus contaminés que la moyenne par le mercure (sachant que de manière générale ce sont déjà les poissons qui apportent dans l'alimentation humaine la plus grande partie du mercure alimentaire, mais qu'habituellement, leur teneur augmente avec leur place dans le niveau trophique de l'espèce et son poids ou âge.

- Comme l'anguille et tous les poissons migrateurs, la lamproie a un organisme relativement riche en lipides, ce qui est une caractéristique connues pour favoriser l'accumulation de certains polluants organiques (hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), et composés organochlorés notamment, dont dioxines et polychlorobiphényles (PCB) particulièrement présents dans les sédiments)[6]. On pouvait supposer que cette espèce est la plus vulnérable au stade larvaire où la peau de chaque lamproies est entièrement en contact avec le sédiment dont la teneur en divers toxique est généralement bien plus élevée que l'eau elle-même. Quelques études avaient déjà porté sur les impacts de l'exposition de la lamproie fluviatile à des métaux lourds présents dans les sédiments, mais non sur les organochlorés[6]. On s'est donc intéressé à la contamination des larves par les douze polluants organiques persistants (POP) et en particulier aux 3 des 12 pops que sont les dioxines, furannes et polychlorobiphényles (PCB) qui font maintenant en Europe l'objet d'une « Stratégie communautaire (...) afin de protéger la santé humaine[14] et animale et l'environnement »[15] - [16]). Une première étude sur les organochlorés a eu lieu dans le sud-Finlande dans le fleuve Kymijoki connu pour la contamination de ses sédiments par des polluants polychlorés, dont on avait déjà montré qu'ils étaient bioaccumulés par d'autres espèces de poissons tout au long de la chaine alimentaire[6].

En tant que filtreur à l'état larvaire puis ectoparasite à l'état adulte, le statut de la lamproie dans la chaîne alimentaire est particulier et on ignorait à quel degré elle pouvait se contaminer par des polluants lipophiles dans un environnement plus ou moins pollué. L'étude finlandaise a porté sur la contamination des larves durant leur lent développement dans les sédiments contaminés[6]. Pour cela, des larves de trois tailles (petites, moyennes et grandes) ont été prélevées pour analyse, ainsi que des échantillons de sédiments recueillis sur le lieu de capture. Ceci a été fait dans quatre portions de la partie aval du fleuve Kymijoki. Les polluants organiques persistants recherchés et quantifiés ont été MeO-PBDE, PBDE, PCB, PCDD, PCDEs, les PCDF et PCDTs. Les valeurs (en TEQ) ont été calculées, ainsi que trois facteurs de transfert (bioaccumulation) (à partir des sédiments vers la larve, à partir des sédiments vers les lipides (BSAFlw) de la larve, et à partir du carbone organique du sédiment vers les lipide (BSAFoc) de la larve de lamproie fluviatile.

Les résultats ont montré que la charge toxique (TEQ) était la plus importante (environ 500 picogrammes par gramme (en poids humide) chez les larves les plus grandes, principalement en raison d'une bioaccumulation élevée en PCB 118, 1,2,3,4,7,8-hexachlorodibenzo-p-dioxine (D66) et pour les penta- à octa-CDF. Une corrélation positive hautement significative a été trouvée entre le poids et la longueur de la larve, mais la teneur en lipides n'était pas significativement corrélée à la taille ni au poids des larves. Le carbone organique trouvé dans les larves ou les sédiments (qui peut jouer un le rôle de traceur) n'était pas significativement corrélé avec l'une des valeurs calculées FABS (facteur d'accumulation biote-sédiments ou BSAF pour les anglophones), BSAFlw et BSAFoc, ce qui fait que des comparaisons statistiques entre les propriétés de la substance et le taux de bioaccumulation n'ont été possibles que pour les facteurs d’accumulation biote-sédiments (FABS)[6].

Ces comparaisons ont montré une augmentation légèrement significative pour les PCB, mais le poids moléculaire des organochlorés semble avoir une importance. On a constaté une baisse très significative de bioaccumulation par la larve de PCDF à partir du sédiment quand le nombre d'atomes de chlore (NCI) de la molécule augmente. Cette particularité relative au PCDF chlorés laisse penser qu'il existe un certain contrôle de la cinétique des organochlorés lors des phénomènes de bioaccumulation par libération lente de ces produits à partir des sédiments vers l'eau et la chaîne alimentaire. la part relative des organochlorés absorbés par la peau, la nourriture ou l'eau n'a pas été calculée[6].

Ces premiers résultats ont incité les chercheurs à souligner que les POPs bioaccumulés dans les larves de lamproie fluviatile sont une source possible de « danger toxique » sur le plan de la sécurité alimentaire pour l'alimentation humaine pour les pays baltes, si ce n'est pour les pays d'Europe de l'Ouest où peu de données sur la lamproie semblent disponibles[17] - Renault T. Groupe de Travail Afssa « Aspects nutritionnels et sanitaires des poissons, mollusques et crustacés » (GT PMC, 2005-2008), 2008, mais aussi pour le bon développement des lamproies et de leurs populations. Ils suggèrent qu'à la fois les larves et les adultes des lamproies devrait être mieux étudiés afin de mieux comprendre les impacts de leur contamination par les POP, par rapport à d'autres expériences faites sur l'impact des POP pour la santé humaine et sur d'autre espèces de la faune[6].

Pêche

- Cette espèce est pêchée en Europe depuis l'antiquité comme le montrent de nombreux témoignages de chroniqueurs, poètes anciens, miniatures médiévales, diverses recettes de cuisines, tableaux anciens montrant des étals de poissonniers et témoignages plus récents de pêcheurs ou des administrations chargées du contrôle des pêches.

- Un grand nombre d'engins de pêche différents (Nasses, filets...) semble avoir été utilisé pour cette espèce qui a même pu être abondamment braconnée à la main et à la lumière[1] en France dans les années 1800.

- Les braconniers pouvaient parfois poser des filets dans tout le travers d’une rivière (en travers de l'Adour par exemple) ou guider par des filets plus ou moins discrets les poissons vers leurs nasses en en prenant des quantités importantes [18] et dans les années 1990, malgré un début de prise de conscience de l’effondrement de nombreuses populations d’anguilles, le braconnage était encore localement pratiqué « parfois à l'échelle semi-industrielle »[19].

- À titre d'exemple, pour la Loire, en 1999, selon le COGEPOMI (Comité de gestion des poissons migrateurs), les prises professionnelles déclarées de lamproies, aloses, truites de mer et anguilles adultes ont atteint 56 t auxquelles il faut ajouter 43 t de mulet ; Sur ce total, les lamproies ont constitué 26 %, soit plus que l’anguille (24 %).

- En théorie, en Europe, c'est le principe (ALARA, As Low As Reasonably Achievable) qui fixe les teneurs maximales acceptables en contaminants des produits alimentaires, au niveau le plus faible que permettent raisonnablement les bonnes pratiques de fabrication ou les bonnes pratiques agricoles. De plus, les produits dont les taux de contaminants dépassent les teneurs maximales ne doivent pas être mis sur le marché. En réalité, peu d'analyses sont faites et certains poissons pollués peuvent aboutir dans des usines de farines de poisson et la pêche bénéficie de dérogations à ces principes ; Pour permettre aux pêcheurs de poursuivre leur activité, à la suite des études faites dans le bassin de la Baltique qui ont montré que les lamproies et d'autres espèces sont contaminées au-delà des normes en vigueur par divers polluants, un règlement européen spécial[8] - [20] a dû être édicté pour accorder « à la Finlande et à la Suède une dérogation pour le dépassement de dioxines et de PCB de type dioxine (dioxine-like) jusqu'au 31 décembre 2011 » pour qu'elles puissent être autorisés à la vente (de même que pour le saumon, hareng, la truite, l'omble et les œufs de corégone blanc originaires de la Baltique). Des efforts importants sont faits pour tenter d'atteindre l'objectif de « bon état écologique » en 2015, en limitant en amont les apports terrigènes de polluants à la Baltique, mais de nouveaux problèmes pourraient se poser avec les anciennes décharges immergées de munitions comprenant des armes chimiques en raison de la corrosion de ces dernières.

- On ne dispose pas en France de statistiques sur le taux de lamproies pêchées relâchées ou effectivement mangées, mais dans le bassin de l'Adour où les lamproies sont encore relativement abondantes, sur 1 052 pêcheurs mangeant leur poisson interrogés dans ce bassin, 40,2 % déclarent toujours consommer le poisson qu’ils pêchent, 31,4 % le consomment souvent et 28,4 % quelquefois (5,4 % disent ne jamais manger jamais le poisson qu'ils ont pêché), sans variations significative observées liées à l'âge, la catégorie socioprofessionnelle, le sexe ou le pays d'origine concernant la fréquence de consommation générale du poisson pêché [5] - [21].

État, pressions menaces

L'espèce est considérée comme globalement en régression sur toute son aire de répartition, mais ne figure par comme l'anguille sur la liste rouge des espèces menacée. Comme les anguilles, autrefois réputées encore plus résistantes que les lamproies, cette espèce semble avoir beaucoup régressé, en raison de facteurs multiples dont :

- le braconnage ;

- une surpêche locale ;

- l'existence de barrages infranchissables. Grâce à sa ventouse ou en se fixant sur un poisson plus fort qu'elle, les lamproies peuvent remonter les seuils naturels et de petits barrages, mais non les grands barrages. Elle peut aussi emprunter les passes à poissons et passes à anguilles.

- la dégradation de ses habitats (il lui faut à la fois des frayères de graviers propres et non colmatés, et - à proximité en aval - des lits de vase non polluées (« lits d'ammocètes ») ;

- L'espèce soufre sans doute de sa faculté à bioaccumuler des polluants liposolubles (POPs notamment) auxquels la larve est fortement exposée durant ses 4 ans de vie larvaire dans le sédiment, souvent durablement contaminé ;

- des perturbateurs endocriniens présents dans l'eau ou le sédiment semblent pouvoir affecter l'espèce (Ceci ne semble pas avoir été étudié chez la lamproie, mais a été mis en évidence in vitro et in vivo chez de nombreuses autres espèces ; Or, chez les larves de la lamproie fluviatile, les deux sexes restent conjointement présents chez tous les individus (au moins durant 4 ans) jusqu'à la métamorphose[1], ce qui est a priori un facteur de vulnérabilité. Dans les sédiments des hormones ou pseudohormones peuvent rester actives des années à décennies (voir article Perturbation endocrinienne).

- De plus cette espèce semble dépendre d'autres espèces non seulement pour se nourrir quand elle est adulte, mais aussi pour se déplacer (comme certains poissons-ventouses).

Faute de nageoires et de musculature adaptées, les lamproies ne semblent en effet pas être de bonnes nageuses au long cours contre les forts courants ; « ce n'est que grâce à leur puissante souche-ventouse, en procédant par bonds et en se fixant après chaque saut à un corps solide, qu'elles parviennent ainsi à franchir des barrages. Chose singulière, elles vont jusqu'à s'attacher au corps des saumons et des aloses en compagnie desquels elles remontent les rivières » notait F. Barthélemy en 1912[1] ; Si les grands poissons migrateurs régressent (ce qui est le cas depuis plusieurs siècles), les lamproies voient donc également leurs chances de survie diminuer. En mer baltique et peut-être le long du littoral français, les lamproies pourraient aussi être victimes de séquelles de guerre, et être déjà (ou dans un proche avenir) exposés à certains toxiques (métaux lourds, métalloïdes et organochlorés perdus par les nombreux dépôts de munitions immergées faits en mer ou en eau douce après la Première Guerre mondiale et moindrement après la Seconde Guerre mondiale ou plus tardivement encore (certains de ces dépôts contiennent de nombreuses armes chimiques et beaucoup d'autres munitions toxiques.

Voir aussi

Articles connexes

Références taxonomiques

- (en) Référence BioLib : Lampetra fluviatilis (Linnaeus, 1758)

- (en) Référence Catalogue of Life : Lampetra fluviatilis (Linnaeus, 1758) (consulté le )

- (en) Référence Fauna Europaea : Lampetra fluviatilis (Linnaeus, 1758) (consulté le )

- (fr+en) Référence FishBase :

- (fr+en) Référence ITIS : Lampetra fluviatilis (Linnaeus, 1758)

- (en) Référence Animal Diversity Web : Lampetra fluviatilis

- (en) Référence NCBI : Lampetra fluviatilis (taxons inclus)

- (en) Référence UICN : espèce Lampetra fluviatilis (consulté le )

- (fr) Référence INPN : Lampetra fluviatilis (Linnaeus, 1758) (TAXREF)

- (fr) Référence DORIS : espèce Lampetra fluviatilis (Linnaeus, 1758)

Bibliographie

- Logrami, Fiche technique (Association pour la restauration et la gestion des poissons migrateurs sur le bassin de la Loire)

Notes et références

- F. Barthélemy, Les lamproies, Le Cordon Bleu, no 685, 15 décembre 1912

- Portail de l'Association pour la restauration et la gestion des poissons migrateurs sur le bassin de la Loire

- Maxiscience Lamproie photographiée sur le dos d'un cétacé

- Cardigan Bay SAC, River and Sea Lamprey River Lamprey (Lampetra fluviatilis) & Sea Lamprey (Petromyzon marinus), consulté 2011-10-15

- Christine Ricoux, Barbara Gasztowtt, Évaluation des risques sanitaires liés à l’exposition de forts consommateurs de produits de la pêche de rivière contaminés par des toxiques de l’environnement, DRASS Midi-Pyrénées

- Markus Soimasuo, Seija Sinkkonen et Jaakko Paasivirta, Bioaccumulation of POPs from contaminated sediment to lamprey (lampetra fluviatilis l. ) larva ; Journal of Soils and Sediments Volume 4, Number 2, 2004, 75-83, DOI: 10.1007/BF02991049

- Merivirta Lauri O., Nordlund Jorma et Korkeala Hannu J., [Cadmium, mercury and lead content of river lamprey caught in finnish rivers (= Dosage du cadmium, du mercure et du plomb dans les lamproies de rivière pêchées en Finlande) ; Archiv für Lebensmittelhygiene ; (ISSN 0003-925X), 2001, vol. 52, no3, p. 69-71 (Lien Inist-CNRS)

- Règlement (CE) no 1881/2006 du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires] ; Voir aussi acte(s) modificatif(s)

- CIRE Rhône-Alpes, Fiche toxicologique synthétique sur le plomb, janvier 2010

- Clarkson T. Metal toxicity in the central nervous system. Environ Health Perspect 1987; 75:59-64.

- United nations environment programme c. Global mercury assessment. 2002

- Slooff W, Van Beelen P, Annema J, Janus J. Integrated criteria document mercury. National institut for public health and environment protection (RIVM) - The Netherlands. 601014008. 1995.

- Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Avis relatif à la réévaluation des risques sanitaires du méthylmercure liés à la consommation des produits de la pêche au regard de la nouvelle dose hebdomadaire tolérable provisoire (DHTP). 16-3-2004.

- EPA U. Water quality criterion for the protection of human health. Office of water W, editor. EPA-823-R-01-001. 2001.

- Stratégie communautaire concernant les dioxines, les furannes et les PCBb

- La Communauté européenne a un objectif de bon état écologique des masses d'eau pour 2015 (Directive cadre sur l'eau) et a également signée plusieurs conventions internationales à ce sujet et a signé la Convention de Stockholm sur les POPs.

- Leblanc JC. Calipso : étude des consommations alimentaires de produits de la mer et imprégnation aux éléments traces, polluants et oméga 3. Afssa, Inra, août 2006.

- Centre culturel du Pays d’Orthe, « La Pêche & les Pêcheurs (3 »

- GIP Loire-Estuaire Pêches professionnelles de la Maine à la mer, Atlas environnemental de la Loire, consulté 2011-10-08

- Pour le détail des chiffres, voir tableau 3 intitulé "Tableau 3. Médianes des fréquences de pêche et de consommation de poissons des pêcheurs des groupes 1 et 1 bis", dans l'étude déjà citée Évaluation des risques sanitaires liés à l’exposition de forts consommateurs de produits de la pêche de rivière contaminés par des toxiques de l’environnement