Industrie minière dans le Borinage

Le Borinage est une région belge située en Région wallonne dans la province de Hainaut, à l'ouest et au sud-ouest de la ville de Mons, à l'extrémité ouest du sillon Sambre-et-Meuse. C'est un ancien site minier de grande importance au XIXe siècle et au début du XXe siècle. L'exploitation de charbonnages de taille considérable fit du Borinage un des berceaux de la révolution industrielle après l'Angleterre et une des régions les plus prospères d'Europe avant un déclin inéluctable qui amena le chômage et la misère. Aujourd'hui, le Borinage est une région économiquement sinistrée.

Historique

L'exploitation des mines dans le Borinage remonte à une époque très ancienne. D'après l'inspecteur des mines C. Payot-Descharmes, autour de Mons, vers l'an mil, il existe de nombreuses mines de charbon. À cette époque, la houille est exploitée par les fourfeyeux (fouilleurs). On ne creuse pas de puits car les veines affleurent. Dès que l'exploitation présente des difficultés, on remblaye les excavations et on recommence à un autre endroit[1].

Au XIIIe siècle, l'exploitation est déjà très active dans la région, comme le prouve un acte daté du [2]. En vertu de cet acte, le nombre total des puits est limité. On ne peut pas travailler de la Pentecôte à la mi-septembre (fête de la Sainte-Croix), en raison des travaux agricoles.

C'est dans le sud du bassin, à Frameries, Pâturages, Wasmes, Dour et dans le bois de Boussu que les premières exploitations sont signalées, à cause de l'affleurement des veines. La propriété des mines est un privilège de la Haute justice. Le seigneur a le pouvoir, dans son domaine, d'extraire la houille par lui-même ou par convention.

La houille est portée à dos de mulet depuis les fosses pour être embarquée sur de petits bateaux sur la Haine puis l'Escaut. Parallèlement, des carrières et des fours à chaux sont en exploitation au Bois de Boussu et dans la vallée du Hanneton. Cela est dû à la superposition de couches de calcaire et de grès dévonien avec celles de houille. Cette coexistence des deux industries dure jusqu'au XVIIIe siècle.

En 1619, les archiducs Albert et Isabelle promulguent des chartes fixant la nature du droit de charbonnage, pour le seigneur et les concessionnaires. C'est l'apparition du droit perpétuel et inamovible du concessionnaire, tant qu'il remplit les charges de sa concession.

Au début du XVIIIe siècle, l'industrie houillère prend de plus en plus d'extension, mais seules les têtes de veines sont exploitables. Il n'est pas possible de creuser à cause de l'eau.

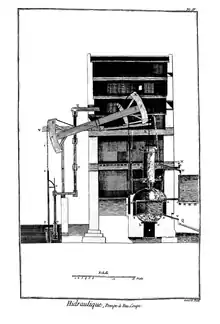

La « machine à feu », invention de Thomas Newcomen, révolutionne l'industrie minière. L'eau qui envahit les puits peut être pompée. On peut extraire le charbon à de plus grandes profondeurs. On connaît notamment la machine du Bois de Boussu, inaugurée en 1747, décrite dans l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert[3].

À partir de ce moment, on ira chercher le charbon à des profondeurs de plus en plus grandes : en 1790, la plus grande profondeur des puits ne dépassait pas 220 mètres ; en 1820 on arrivait à 297 mètres ; en 1838 la moyenne était de 210 mètres, mais certains puits dépassaient 400 mètres ; en 1866 il y avait des fosses ayant plus de 600 mètres de profondeur. À sa fermeture en 1960, le charbonnage du « Rieu du Coeur » à Quaregnon est celui qui enregistre la plus grande profondeur atteinte dans le Borinage avec 1 358 mètres.

Les lois abolitives de la féodalité de 1793 et l'occupation française placent les mines boraines sous la loi du , qui fonde le droit minier en France. Les concessionnaires antérieurs à cette loi deviennent propriétaires de leurs concessions sans formalité préalable. Il se constitue alors dans le Borinage une grande quantité de petites concessions, de formes très irrégulières, constituées parfois de groupes de veines superposés qui s'enchevêtrent.

Entre 1822 et 1829, la production va plus que doubler dans la région, passant de 602 000 à 1,26 million de tonnes, ce qui représente plus que la production totale de la France et l'Allemagne à l'époque. Le Borinage exportait son charbon principalement en France et en Flandre[4].

La nécessité de descendre toujours plus bas et le coût grandissant des appareillages d'extraction et de surface amènent, dans la deuxième partie du XIXe siècle et au XXe siècle, des fusions de sociétés toujours plus importantes telles que la S.A. des Charbonnages Unis de l'Ouest de Mons, la S.A. des Charbonnages du Levant du Flénu ou la Compagnie des Charbonnages belges.

En 1840, on dénombre 32 charbonnages et 109 puits en activité. Vers 1870, il n'y a plus que 26 charbonnages et 70 puits. À la même époque, l'extraction progresse de 2 022 000 tonnes à 3 694 000 tonnes. La population des communes ouvrières triple entre 1816 et 1876. La réputation des mines belges s'étend à l'Europe entière en raison de l'excellence de l'outillage et de l'organisation du travail grâce notamment à la division du travail au fond qui se généralise.

En 1920, on compte 17 sociétés exploitantes qui emploient 37 447 ouvriers. L'ensemble des concessions couvrent une superficie 28 161 ha. La production totale est de 4 966 290 tonnes [5].

Après la Seconde Guerre mondiale, commence la construction de l'Europe. La Belgique signe en 1951 le Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (C.E.C.A.) qui la solidarise avec la République fédérale d'Allemagne, la France, l'Italie, les Pays Bas et le Grand-duché de Luxembourg.

L'ouverture des frontières, en faisant baisser les prix de revient du charbon et le coût élevé de la main-d’œuvre entraînent une diminution sensible des recettes des sociétés charbonnières. Malgré une aide de la Communauté européenne et de l'État belge, ces sociétés doivent se résoudre à diminuer leur production. De nombreux puits sont fermés.

L'insuffisance de rentabilité des veines trop minces et trop accidentées va provoquer la fermeture de toutes les mines boraines et la ruine de toute la région qui fut très longtemps la plus industrialisée du pays. En 1957, sur 64 800 personnes employées dans le Borinage, 23 000 travaillaient dans l'industrie du charbon. Seules 7 000 personnes travaillaient dans les services, alors qu'en Belgique dans son ensemble, 49 % étaient employés dans le secteur tertiaire[6].

Des études effectuées en 1959 et 1961 estiment que la majorité des mines doivent fermer. Certaines, qui ont entrepris des travaux de modernisation très coûteux, sont encore rentables et pourraient être conservées (Vedette, Crachet-Picquery, etc.). Ce n'est pas le cas. Le , le Siège des Sartis à Hensies, dernier charbonnage du bassin encore en activité, ferme ses portes.

Deux sites majeurs du patrimoine minier du Borinage sont l'objet d'une reconversion remarquable : le Grand-Hornu, rénové et restauré par un architecte de Hornu, Henri Guchez, accueille le Musée des arts contemporains de la Fédération Wallonie-Bruxelles (MAC's) et, à Frameries, le Crachet-Picquery abrite le Parc d'aventures scientifiques et de société (PASS), sur un projet architectural conçu par Jean Nouvel.

Les principaux sites d'exploitation

Baudour

En 1899, la S.A. du Charbonnage de Baudour veut entreprendre l'exploitation du gisement houiller dit du « Comble Nord » en creusant à partir de la surface, non pas verticalement mais bien en plan incliné, deux galeries à grande section dans le bois de Baudour. L'acte d'achat, à la famille de Ligne, des terrains nécessaires aux accès, puits et bâtiments, est signé le et confère à cette société la propriété d'exploitation d'une contenance de 39 hectares. L'idée originale, de creuser des tunnels inclinés à Baudour, provient de la structure géologique profonde : les terrains improductifs à la houille du Tertiaire, du Crétacé et du Wealdien (appelés « morts-terrains » par les mineurs), réputés très aquifères ! , recouvrent les schistes et les grès du houiller renfermant le charbon. Le , un coup d'eau se produit au fond d'un des deux tunnels à 929 m de l'entrée soit 341 m à la verticale. Cette venue d'eau était en réalité une source d'eau chaude à 51 °C. La Princesse de Ligne fit exploiter cette source qui avait des propriétés thermales particulières. Elle créa au château un centre de thermalisme et d'hydrothérapie qui s'appela « Radio institut ». Il était alimenté par cette source baptisée Source Elisabeth. Le charbonnage est définitivement fermé le .

Bernissart

Dès 1735, on creuse à Bernissart une quinzaine de fosses pour y extraire du charbon. La concession concernant l'exploitation des gisements situés sous les communes de Blaton, Bernissart, Pommeroeul, Ville-Pommeroeul, Harchies, Grandglise, Stambruges et Péruwelz (2 933 ha) est accordée à la S.A Charbonnages de Bernissart par arrêté royal le [7]. La proximité de voies de communication favorise le développement de cette exploitation : les canaux de Mons à Condé, Pommeroeul à Antoing et de Blaton à Ath, la route de Mons à Tournai, les chemins de fer de Blaton à Ath et Hainaut-Flandres.

On dénombre cinq puits d'extraction :

- No 1 : « Négresse ». Il est exploité entre et . Peu profond (190 m), il sert ensuite d'aérage du puits Sainte-Barbe.

- No 2 : « Moulin » ( - ).

- No 3 : « Sainte-Barbe ». Creusé en 1845, il est mis en exploitation en 1849. Il atteint une profondeur maximale de 450 m et sera définitivement fermé, à cause de plusieurs inondations en 1921. En , le mineur Jules Créteur découvre une énorme quantité de fossiles datant du Crétacé. Il s'agit d'une des plus importantes prodigieuses découvertes de la paléontologie moderne. On extrait, non sans mal, trente squelettes complets d'iguanodons[8] avec plusieurs os de squelettes incomplets et des plantes fossiles, transférés au Muséum des sciences naturelles de Belgique. Aujourd’hui, il existe à Bernissart un musée de géologie, le « musée de l’Iguanodon »[9], rassemblant une impressionnante collection de minéraux et de fossiles. En minéralogie, il semble s’approcher de l’exhaustivité.

- No 4 : « Sainte-Catherine ». Ce puits est mis en exploitation en 1864. Il n'atteindra qu'une profondeur de 280. Plusieurs fois inondé, on le ferme définitivement pendant la Première Guerre mondiale.

- No 5 est créé en 1874 pour y installer un ventilateur à force centrifuge.

En 1885, la production totale de charbon est de 150 000 tonnes. La société occupe 1 100 employé et ouvriers dont 850 pour le fond, hommes et enfants. On dénombre peu de femmes, travaillant essentiellement à dans une briqueterie annexe. Dix cités ouvrières comportent 104 habitations, accordées gratuitement à certains membres du personnel. Un médecin spécial est attaché à l'établissement et fournit médicaments et soins aux malades et blessés. Il existe une société de musique qui enseigne aux enfants les notions musicales et fournit les instruments.

La société des Charbonnages de Bernissart, peu modernisée et victime de nombreuses inondations sur ses chantiers, ferma ses puits Bernissartois entre 1913 et 1926. Le siège d'Harchies continuera l'exploitation jusqu'en 1964, date de sa fermeture définitive.

Boussu-Bois

Boussu-Bois fait actuellement partie de la commune de Boussu. Entre le milieu du XVIIIe siècle et 1961 on y exerce une forte exploitation charbonnière. Au début du XXe siècle, la S.A. des Charbonnages Unis de l'Ouest de Mons emploie jusqu'à 3 900 ouvriers dont 70 % de mineurs de fond. On extrait quotidiennement 2 000 tonnes. En 1920, la société emploie 4 760 ouvriers. Avec ses 5 335 ha de concession, c'est la compagnie la plus importante du Borinage.

- Le charbonnage « Vedette » (Puits No 10) est en activité du au . Sur le site se trouvent également le triage-lavoir et le parc à bois. Après la Seconde Guerre mondiale, le charbonnage est modernisé et de nombreux investissements y sont réalisés. En vain ; les installations de Vedette ne seront jamais remises en service. Les installations seront démantelées dans les années 1970 à l'exception de la cheminée de la chaufferie datant du milieu du XIXe siècle. Cette dernière, malgré son classement, sera dynamitée en 2006.

- Le charbonnage « Saint-Antoine » comprend 2 puits, le puits « A », profond de 1 183 m et le puits « B », profond de 1 250 m. Ouvert le , il est fermé le . Le terril est ensuite exploité pour son schiste, jusqu'en 2012.

- Le charbonnage « Sentinelle » (puits No 5) est exploité du au . Une maquette de ce puits a été représentée lors de l'exposition universelle d'Anvers en 1894. Le , un éboulement provoque la mort de 3 mineurs dont un prisonnier de guerre allemand. Le , une venue d'eau inonde la plus grande partie du puits et provoque l'arrêt momentané de l'extraction.

- Le charbonnage « L'Alliance » (puits No 4) fonctionne du au . À la fin du XIXe siècle, ce puits produit journellement 250 à 300 t de charbon mi-gras, spécialement recherché pour la fabrication du gaz d'éclairage très utilisé à l'époque.

Cuesmes

Cuesmes est un des plus anciens villages du Hainaut. Des outils de l'âge de la pierre y ont été découverts. Au Moyen Âge, le village est un ancien alleu du chapitre noble de sainte Waudru. Les chanoinesses ouvrirent entre autres la voie de l'industrialisation en permettant le début de travaux d'exploitations minières dès le début du XVIe siècle. Dès la fin du XVIIIe siècle l'industrie minière se développa considérablement et marqua très fort le paysage environnant.

En 1835, la constitution de la S.A. des charbonnages du Levant de Flénu, une des premières entreprises belges cotées à la Bourse de Bruxelles, permet le développement de l'industrie minière à Cuesmes. On compte 5 sièges d'extraction :

- No 14 « Sainte-Zoé ». C'est là qu'on installe, le , le siège social des la S.A. des charbonnages du Borinage après la fusion des sociétés encore en activité. Malgré cela, la fermeture a lieu le .

- No 15 « Saint-Ferdinand ». Malgré la modernisation de ses installations, la fermeture inéluctable a lieu également le .

- No 17 « Saint Guillaume ». Situé à la voie de Wasmes, il ferme le .

- No 19 « La Warocquière ». Mis en exploitation en 1835, il ferme ses portes le , ses installations sont peu perfectionnées et donc peu retables.

- Héribus : après des sondages effectués en 1905, le siège est créé en 1910, mais la mise en œuvre de l’extraction n'est effective qu’en 1912. Sur un terrain de 44 ha, il est formé de deux puits équipé des derniers perfectionnements pour obtenir une puissance extractive de 1 000 t. par jour. Il est le dernier charbonnage de la Société du Levant de Flénu à fermer ses portes, le .

Dour

À Dour plusieurs sociétés se partagent la gestion des différents sites miniers :

- La S.A. des Charbonnages unis de l'ouest de Mons exploite plusieurs puits :

- No 2 « Belle-Vue » existe depuis 1796 et fermera en 1877. Il atteint la profondeur de 425 m. Deux coups de grisou , le et le font respectivement 36 et 25 morts. Après la fermeture, les bâtiments servent d'atelier pour les réparations du matériel d'extraction des autres puits. En 1890, on y installe un lavoir destiné spécialement au traitement des charbons avant leur transformation en coke dans les 80 fours situés au même endroit ainsi que dans ceux du No 4 Grande-Veine et du No 8 Belle-Vue de la même Société.

- No 6 «Tapatout» : le bâtiment principal, qui le chevalement, est du type « Tour Malakoff », fréquent dans la Ruhr et le Nord de la France. Fermé en 1880 ; servira quelque temps pour l'aérage du charbonnage Belle Vue. Il est racheté en 1904 par la brasserie Cavenailles qui le transforme en restaurant (« Le Belvédère »). Pendant un temps internat de l'Athénée royal, la commune de Dour a racheté le site pour en faire un lieu de loisirs: Le Belvédère de Dour.

- No 7 « Belle-Vue N°7 » est le premier charbonnage borain éclairé à l'électricité grâce à une dynamo de type Dulait. le coup de grisou du fait 12 morts, celui du , 9 morts. Il cesse ses activités le . Le site est actuellement dans le complexe industriel des Câbleries de Dour, fermées en 1992.

- La S.A. du Bois de Saint-Ghislain :

- No 1 « Sauwartan ». C'est le seul charbonnage borain qui possède un châssis à molettes en béton, construit en 1927 par l'entreprise Crombez de Wasmes. Dans la grande veine à l'Aune, 57 mineurs périssent le , 9 le . L'arrêt des activités a lieu le .

- La S.A. du Charbonnage de la Machine à Feu de Dour :

- No 1 « Grande Machine à feu » : le site est célèbre aujourd'hui par un festival de musiques alternatives qui attire chaque année des dizaines de milliers de visiteurs. Le charbonnage fut exploité jusqu'au . Dans le premier quart du XIXe siècle, on y annexe des fours à coke. Ils sont installés à l'arrière du site, en bordure de la ligne de chemin de fer Saint-Ghislain-Quiévrain par Roisin, à proximité de la gare de Dour.

- No 2 « Frédéric » : la veine du Grand Lucquet est déjà exploitée en 1672. Le , un coup de grisou fait 32 morts. La fermeture a lieu le .

- La S.A. des Chevalières de Dour :

- No 1 « Sainte Catherine » est le dernier à fermer, le . On y dénombre plusieurs accidents : un coup de grisou le (17 morts), en (57 morts à l'étage 443) Le grisou s'allume ensuite au jour, à un foyer dans le bâtiment de la machine, brûle les ouvriers, fait sauter le toit et met le feu au câble d'extraction. En 1921, un coup d'eau provoqué par la communication des travaux avec ceux du vieux puits abandonné du Longterne-Trichères inonde l'ensemble des installations.

Élouges

Les charbonnages d'Élouges sont gérés par la S.A. des Charbonnages unis de l'ouest de Mons/

- Puits No 1 « Ferrand », « Longterne-Ferrand » : situé rue d'Audregnies, il ferme ses portes le . Son histoire est émaillée de plusieurs catastropheS, parmi les plus meurtrières du bassin borain, due à une présence importante de grisou. Le à 9H, à 300 mètres de profondeur, 79 ouvriers travaillent au fond. Un palefrenier commet la fatale imprudence d'ouvrir sa lampe afin d'y voir plus clairement pour puiser de l'eau. Une explosion violente s'ensuit qui provoque la mort de 63 mineurs, deux autres sont noyéS et 14 sont blessés. 59 corps gisent encore dans la mine et n'ont jamais pu être récupérés. Le , on compte 16 morts et blessés et le , 19 morts et blessés.Le à 19H, à 560 mètres de profondeur le grisou tue 20 mineurs. Lors d'une opération de minage, une étincelle enflamme le gaz. Douze mineurs sont tués, huit autres succombent à leurs blessures. Le , le roi Albert Ier se rend sur les lieux de la catastrophe puis à la clinique de Warquignies pour visiter les blessés, souvent atrocement brûlés.

- Puits No 4 « Grande-Veine » : il est déjà exploité au XVIIIe siècle (coups de grisou en 1763, 8 morts et en 1784, 3 morts). Avant 1882, ce puits appartenait à l'ancienne Société des Houilles grasse du Levant d'Élouges. En 1905, 50 fours à coke y sont en activité. Il y existe une pompe souterraine pouvant refouler l'eau d'un seul jet de 552 mètres à la surface. C'est le premier puits borain arrêté par le plan de récession de la C.E.C.A.. Fermé officiellement le , il fonctionne jusqu'au de la même année afin d'éviter le chômage aux ouvriers de la Grande Machine à Feu de Dour dont le puits est obstrué par un accident de cages.

- Puits No 8 « Belle-vue N°8 ». En 1894, 53 fours à coke y sont en activité. Entre 1908 et 1921, l'exploitation de la veine Grande Godinette à 695 mètres de profondeur provoque 32 coups de grisou dont plusieurs sont meurtriers. Il existe à Élouges un juron : « Fât' Godinette » employé comme synonyme de « Fât Grisou ». « Fât » signifie « mauvais, sale » dans les jurons. Il est probable que le danger constitué par cette veine Grande Godinette en est à l'origine.

Flénu

L'exploitation du charbon à Flénu commence dès le XIVe siècle. Le chapitre de Sainte-Waudru concède les exploitations sur le fief du Flénu. De bonnes terres agricoles sont sacrifiées pour creuser des puits de mines. En 1405, commence l’extraction officielle de la houille par le fonçage de deux trous dans le bois pour le compte du chapitre des chanoinesses de Mons. Le charbon extrait ensuite par les diverses sociétés charbonnières a reçu le nom de « flénu » C'était un charbon gras inflammable (houille à gaz) qui est également exploité sous les territoires de Cuesmes, Frameries, Wasmes, Pâturages, Quaregnon et Jemappes. L’exploitation industrielle ne commence réellement qu'au XIXe siècle avec la création de la Société des Produits de Flénu[10], constituée en 1835 et la Société du Levant de Flénu. Elles fusionnent en 1932 dans une nouvelle société dite Charbonnage du Levant et des Produits de Flénu dont le siège est à Cuesmes.

- S.A. des Produits de Flénu

- Puits No 12 « Saint-Louis » : situé près de la gare de Flénu, il ferme en 1933.

- Puits No 18 « Sainte-Henriette » : situé près de la maison communale, c'est un des premiers puits borains où l'on a travaillé à plus de 1 000 m. Le coup de grisou du fait 9 victimes et celui du , 55 morts et blessés. Il cesse ses activités en juin 19

32.

- S.A. du Levant de Flénu

- Les puits No 4, 14, 15 et 17 sont exploités depuis le XVIIIe siècle.

- Le puits No 19 est plus récent. Il est ouvert en 1863. Ses installations sont fortement endommagées par l'ouragan du . Les bâtiments situés au dessus du puits s'effondrent. La belle fleur, une machine à vapeur et une machine à balancier servant à l'extraction sont détruites.

Frameries

Frameries est le siège de la S.A. des Charbonnages belges, fondée en 1858 et propriété de la S.A. John Cockerill, qui exploite, en 1920, 11 puits en activité dont, situés dans l'entité communale actuelle :

- No 2 « Agrappe », dit aussi « la funeste fosse » : Exploité dès le XVIIIe siècle, c'est le puits le plus meurtrier du Borinage avec plus de 300 victimes.On y

compte 84 dégagements de grisou entre 1847 et 1908 avec deux véritables catastrophes en 1875 et 1879. La plus terrible est celle du 17 avril 1879. Un coup de grisou tue 121 personnes, hommes, femmes et enfants. Lorsque les secours s’organisent, on remonte des morts en grand nombre mais aussi quelques survivants grièvement brûlés au visage et à l’intérieur du corps. Quelques-uns auront pourtant de la chance : l’explosion a eu lieu un jeudi matin. Or, le samedi soir, 5 survivants sont repérés à 350 m de profondeur à proximité du puits de descente. On parvient à leur acheminer un peu de lait et du vin chaud au moyen d’une lampe attachée à un fil de cuivre et le lendemain, ils sont ramenés au jour. L’enquête de justice qui suit la catastrophe permet d’établir les responsabilités : la colonne de gaz partie du fond est venue s’enflammer en surface parce qu’elle y a trouvé un foyer imprudemment allumé près du mécanicien... Le tribunal n’y voit pas

de responsabilité de la part des exploitants ; c’est le résultat d’un hasard malheureux, voilà tout. Du coup, les familles des victimes ne peuvent réclamer le moindre dommage et à une époque où la sécurité sociale n’existe pas, elles sont réduites à demander la charité. C’est pour rassembler un peu d’argent que l’on imprime et vend des vues panoramiques de la catastrophe et des images souvenir. La réputation de la « Sinistre Fosse » restera encore longtemps. Montrant leurs enfants, les femmes des mineurs ont l’habitude de dire : « C’est pour l’Agrappe » comme on dit : « C’est pour la prochaine catastrophe »[11]

Sa profondeur maximale est de 870 m. Il ferme en 1922.

- No 3 « Grand Trait » : ce charbonnage est aussi le siège de « La Centrale de sauvetage de Frameries », créée en 1905, dont les sauveteurs ont participé à de nombreux sauvetages dans le Borinage et dans la terrible catastrophe du Bois du Cazier à Marcinelle en 1956 qui fit 262 victimes, en majorité italiennes. C'est au sein de cette exploitation qu'est créé en 1902 le premier siège d'expérience de l'Administration des Mines. L'ingénieur Watteyne est à l'initiative de ce laboratoire chargé prioritairement d'étudier les propriétés du grisou et de prévenir les explosions. En 1866, l'explosion d'une mine sans u e galerie provoque la mort de 14 ouvriers de fond. Parmi u meurtriers : le (4 morts), le (32 morts) et le (12 morts). Le « Grand Trait » ferme ses portes le . Long de 1 599 m, un tunnel relie en ligne droite le site du « Crachet » et celui de « Grand Trait », sous la commune de Frameries. Construit par la S.A. John Cockerill entre 1948 et 1953. Il permet d'acheminer le charbon vers le lavoir du « Crachet », très moderne pour l’époque, qui traite 325 tonnes de charbon par heure. En 1960, il est abandonné puis utilisé à des fins d'essais d'explosifs.

- No 6 « Crachet - Sainte-Placide »

- Le « Crachet-Picquery »

- Le puits No 11 « Saint-Ferdinand » est foncé à la fin du XVIIe siècle. Au XIXe siècle, il est équipé d'une machine d'extraction horizontale à 2 cylindres. Il est approfondi et réalésé en 1950, avec un diamètre de 5,30 m, pour devenir un siège de concentration. De nombreux travaux de modernisation sont réalisés en surface. Le châssis de 64 m, construit en 1947, par la S.A. Cockerill, en poutrelles treillis assemblées par rivets, équipé de 2 molettes superposées de 6,90 m de diamètre pour machine d'extraction à poulie Koepe, s'ajoutent de nouveaux bâtiments, machines, ventilateurs et lavoir. Les cages en service pouvaient contenir jusqu'à 12 berlines de 800 litres chacune. Trois étages sont en service dans le puits à 430 m, 976 m et 1 030 m. Malgré ces travaux, le puits No 11 ferme le . Le chevalement est conservé par classement le . Cinq coups de grisou, de 1839 à 1898, causent la mort de 91 ouvriers.

- Le puits No 12 sert pour l'extraction du charbon et l'entrée d'air. Il dessert les étages 880 m, 976 m et 1 015 m. Les 2 cages pouvaient contenir 2 berlines. Le puits est fermé et ses installations sont détruites.

- Le puits No 13 sert au retour d'air, à l'exhaure et comme puits de secours. Il est profond de 364 m. Voisin du puits no 12, il est abandonné en même temps.

- No 12 « Noirchain » (à Noirchain) : sous l'Ancien Régime et XIXe siècle, Noirchain est un centre d'extraction du charbon, comme l'atteste le terril, boisé en 1939, classé en 1991 et le toponyme : « Rue de la Fosse ». Il existe aussi des fours à chaux. Ce puits est exploité de 1896 à fin 1939. Il dépend de la concession minière de l'Agrappe Escouffiaux et Hornu-Wasmes.

- No 5 « Sainte-Caroline » (à La Bouverie)

- « Couteaux Sainte-Mathilde » (à La Bouverie)

Ghlin

Le charbon fut exploité à Ghlin à partir de la fin du XIXe siècle (1875). Un autre puits fut ouvert en 1898. Appelé « Nord de Flénu », il est exploité par la S.A des charbonnages du Levant de Flénu. Charbonnage marginal tant par sa production que par son histoire, il ferme ses portes dès le .

Harchies

Les deux puits du charbonnage d'Harchies sont exploités par la S.A. des Charbonnages de Bernissart depuis le début du XIXe siècle. Il est en activité jusqu'au . Pour la première fois en Belgique, les deux puits du charbonnage d'Harchies sont foncés selon une technique particulière employée, peu de temps auparavant, à Vicq, dans le Nord de la France, à quelques kilomètres au sud de Condé : la congélation des sols, également connue sous le nom de « procédé Poetsch », du nom de l’ingénieur allemand qui le mit au point dès 1890. Du nom de son inventeur, Hermann Poetsch, il consiste à congeler les terrains autour du puits que l’on souhaite creuser, évitant ainsi toute infiltration ou inondation. Ce procédé, démarré pour le puits d’extraction No 1 le , permet de vaincre facilement les venues d'eau, toujours très importantes dans le sous-sol. En 1924, la production annuelle est de 195 300 t.

Hautrage

Le sol d'Hautrage a donné du charbon dès le XIIIe siècle.

Le puits No 1 de la S.A. des Charbonnages du Hainaut (constituée le ), dit « Elisabeth » à Hautrage est exploité dès 1914. Mais, à cause de la Première Guerre mondiale, il n'atteint son rendement maximum qu'en 1919. À son apogée, il emploie 2 500 mineurs. Il est situé à proximité de la ligne de Saint-Ghislain à Tournai. C’est autour de la Place du Charbonnage qu’un quartier complet est édifié. Il comprend des maisons ouvrières, des maisons d’ingénieurs, une cantine pour Italiens, une autre

pour les Polonais, une salle des fêtes et un comptoir général d’approvisionnement. Il ferme ses portes le .

Hensies

L'exploitation du charbon est effectuée par la S.A. des Charbonnages d'Hensies-Pommeroeul. Le premier sondage, en vue de déterminer la valeur des terrains houillers sera entrepris en 1838. D'autres travaux de reconnaissance seront menés par la suite par la société Don, mais c'est seulement au XXe siècle, en 1908 et 1912, que deux sondages encore plus profonds sont réalisés à la suite d'un accord entre les propriétaires des concessions de la « Société anonyme Belge d'entreprise de forage et de fonçage Foraky ». Le gisement produit essentiellement des charbons plus maigres à usage domestique. La modernité des installations, la régularité du gisement et l'épaisseur des couches exploitables permettent d'avoir recours assez rapidement à une mécanisation massive. La société pourra ainsi survivre aux premières et seconde vagues de fermeture (1952-54 et 1959-61) des charbonnages du Borinage qui ne produisent essentiellement que du charbon gras industriel soumis à une rude concurrence.

- Le puits « Les Sartys » est situé au bord du canal Mons-Condé. Le creusement de ce puits est entrepris en 1913 mais la Première Guerre mondiale retarde le début de l'exploitation jusqu'à fin 1919. C'est là que se trouvent les services administratifs de la société. Il est le dernier puits du bassin borain à fermer ses portes, le .

- Le puits « Louis Lambert » est mis en activité en 1926. Il se caractérise par une grande régularité de gisement. Ce puits d'importance secondaire est entièrement dépendant du siège des Sartys. Un coup de grisou, le , tue 5 ouvriers. Il ferme le .

Hornu

À Hornu, trois sociétés se partagent l'exploitation du charbon.

- La Société civile des Usines et Mines de Houilles du Grand-Hornu.

Le charbonnage du Grand-Hornu est fondé par le Français Henri De Gorge, né en 1774 dans le Nord de la France, près de Valenciennes. Après avoir servi dans les armées napoléoniennes, dont il assurait l’approvisionnement en combustible, il entame une carrière commerciale dans la vente du charbon. 1810, il se rend acquéreur d’une modeste exploitation de houille à Hornu. Les difficultés d’extraction sont grandes : quoique riches, les veines sont étroites et profondes et l’eau envahit constamment les puits. Grâce à son opiniâtreté, Henri De Gorge réussit à développer les houillères de Hornu. Le Grand-Hornu est l’un des premiers complexes intégrés, modèle d’urbanisme, d’innovation industrielle et de modernité. Entre autres progrès, De Gorge introduit, en 1830, la première voie de chemin de fer en Belgique pour relier ses fosses au canal Mons-Condé. Il fait appel, pour la construction, à trois architectes, dont Bruno Renard de Tournai. Il semble que l’influence de ce dernier ait été déterminante dans la conception de l’ensemble. Les travaux de la cité débutent en 1823. Les bâtiments sont construits dans le style néo-classique. On y trouve les magasins, écuries, ateliers de construction, fonderies de fer et de cuivre, fourneaux à coke et bureaux d’ingénieurs. Les puits d’extraction proprement dits, au nombre de 12, sont situés à la périphérie de l’ensemble. La « cité De Gorge » est voisine du complexe industriel. Elle est la première du genre en Europe. Dortoir puis résidence, elle accueille les ouvriers venus de régions diverses dans 425 maisons, exceptionnellement confortables pour l’époque et dotées chacune d’un jardin. La cité abrite une école, une bibliothèque, un établissement de bains, une salle de danse et un hôpital. Le Grand-Hornu, constitue un exemple unique d’urbanisme fonctionnel à l’aube de la grande période d’industrialisation, à la fois témoin du paternalisme ambiant mais aussi de l’esprit d'entreprise qui fut celui des grands capitaines d’industrie. Le charbonnage connaît une activité florissante jusqu’au début du XXe siècle puis subit les crises successives de l’industrie charbonnière. Il poursuit néanmoins ses activités jusqu’en 1954, date à laquelle il ferme définitivement ses portes, victime parmi d’autres des mesures de rationalisation instaurées par la CECA.

- Le puits No 7, « Sainte-Louise », atteint la profondeur de 787 m. Dans les veines à « flénus », on y trouve des charbons flambants et gras à gaz. Deux machines à feu y sont installées en mai et . L'exploitation débute le . Elle s'arrête le .

- Le puits No 9, « Sainte-Désirée », est mis en service en . Il avait la particularité d'avoir un chevalement métallique très élancé. Il n'atteint que 458 m de profondeur. Il ferme le .

- Le puits No 12, « Le douze », d'une profondeur maximale de 998 m, cesse ses activités le .

- La Compagnie des Charbonnages belges.

- Le puits No 1, dit « N°1 de l'Escouffiaux - Le Sac - Le Sac pété » connaît, avant sa fermeture le , une série de coups de grisou (1821, 1872, 1885, 1887, etc.) faisant une centaine de victimes. Celui du (39 morts)est provoqué par le bris d'une lampe de sûreté dans la veine Abbaye. Le gouverneur du Hainaut, Joseph d'Ursel, descend dans la fosse le lendemain pour constater l'ampleur des dégâts.

- La S.A. du Charbonnage d'Hornu et de Wasmes

- Le puits No 4, « Le N°4 des Vanneaux », reste en activité jusqu'au .

- Le puits No 7 et le puits No 8 « des Vanneaux » est l'objet d'un épisode tragique le . Après un éboulement, le chef-porion Caillaux et cinq hommes restent prisonniers durant 132 heures à 907 m de profondeur avant d'être délivrés par les sauveteurs. Peu de temps avant sa fermeture, qui survient le , on y construit un lavoir moderne et une passerelle de transport qui ne serviront que très peu.

Jemappes

Jusqu'en 1870, Jemappes englobait également le village de Flénu. Pour ce qui est de Jemappes proprement dit, il n’y a jamais qu’un seul et unique siège moderne, creusé à proximité du chemin de fer. On l’appelle « La Nouvelle Fosse » ou « Ell Fosse d’In Bas », officiellement puits no 28 de la S.A. des Produits. Il est exploité de 1907 à 1959 (). Il atteint la profondeur de 925 m. En , au début de la guerre, le chômage est total dans le Borinage. Le travail reprend le lundi avec un personnel du fond de 1 800 personnes contre 2 600 auparavant. En , les ouvriers se mettent en contre l’insuffisance de vivres et surtout des pommes de terre. L’autorité allemande ayant promis d’améliorer la situation au point de vue ravitaillement, la grève prend fin. Une centrale électrique est mise en service en . La fin de la guerre affecte le siège en raison de l’enlèvement par les pionniers allemands de certaines pièces des machines d’extractions pour les rendre inutilisables.

La Bouverie

- Le puits No 5, « Sainte-Caroline », de La Bouverie appartient à la Compagnie des Charbonnages belges. C'est en 1841 qu'on installe dans ce puits le premier ventilateur de type Letoret. Cet appareil, révolutionnaire pour l'époque, permettait à lui seul l'aérage complet de toutes galeries d'une exploitation. Ce puits ferme en 1925.

- Le puits « Sainte-Mathilde »

- Au puits « Monseigneur », en 1818, l’eau tue 6 mineurs .

- Le puits « Sainte-Victoire » appartient aux Usines et Mines de Houille du Grand-Hornu. En 1836, une poche d’eau y est trouée. Les corps des victimes ne sont remontés qu’en 1863 pour une partie des 29 mineurs.

Pâturages

- Usines et Mines de Houille du Grand-Hornu, Pâturages et Wasmes, Charbonnages du Borinage Central

- Puits 2 et 3 « Grand Bouillon d’en Bas »

- Charbonnages Réunis de l'Agrappe, Compagnie de Charbonnages-Belges

- Puits No 10 « Grisœul »

- Société métallurgique de Gorcy (division Charbonnage du Fief de Lambrechies)

- Puits « Le Fief », « Saint-Laurent » : le « Fief de Lambrechies » exploite, sur 142 ha, le sous-sol de Quaregnon, La Bouverie et Pâturages. Les 15 et , y a lieu une des plus grandes catastrophes minières. Un monument, inauguré le dans le parc communal de Pâturages, rappelle l’événement. Le , le grisou fauche 34 mineurs. Les secours tentent alors de dégager ceux qu’ils espèrent encore en vie. Les recherches se poursuivent le lendemain du drame, ainsi que le . Ce jour-là, un second coup de grisou vient frapper les mineurs déjà prisonniers, mais aussi onze secouristes. Le bilan est lourd : 57 morts, et les circonstances particulièrement pénibles. Face à ce double coup du destin, la décision est prise de cesser l'exploitation.

Quaregnon

- S.A. des Charbonnages du Hainaut

- Le puits No 2 « L'espérance » est exploité de 1913 au . Il atteint une profondeur maximale de 788 m. et produit en moyenne annuellement 254 930 t. Le , la chute d'une cage dans le puits entraîne la mort de 12 mineurs.

- S.A. des Charbonnages du Couchant de Flénu

- Puits No 2 « Rieu-du-Coeur N°2 - Epette d'en Bas » : le puits le profond du bassin borain, 1 358 m. Un coup de grisou fait 12 morts le et le , un coup d'eau provoque la mort de plusieurs mineurs et du directeur, Maxime Fosselard. Il ferme le .

- Puits No 4 et No 5 « Sans Calotte ». Lors du creusement de ce siège en 1850-1851, la venue d'eau dépasse 12 000 m³ par jour. Il faut cuveler les puits jusqu'à 100 mètres de profondeur pour stopper les infiltrations. Le dimanche à 4 heures du matin des mineurs travaillent à l'étage 798. Le manque de précaution lors de l'explosion d'une cartouche de dynamite provoque un coup de grisou qui tue dix mineurs et en blesse huit autres.

- S.A. du Charbonnage du Rieu-du-Cœur

- Le puits No 1 « Le Brûle » était situé près du carrefour dit actuellement « Salik » (au carrefour de la rue Jules Destrée et de la chaussée de l'Espérance). C'est dans ce puits qu'a lieu le dernier coup de grisou du bassin borain, le (8 morts). Il arrête ses activités le .

- S.A. des Charbonnages du Rieu et de la Boule réunis (constituée en 1857).

- Le puits No 4, « Sainte-Désirée ». C’est là, le à 19h30, que se produit l’une des plus grosses catastrophes de l’histoire minière de la Wallonie. Un coup de grisou, aux étages 303, 404 et 495, surprend 113 mineurs. Avec les catastrophes de l’Agrappe (1875 et 1879) et de l’Aulniat en 1892, la catastrophe dite de la Boule est l’une des plus importantes avant celle du Bois du Cazier en .

Tertre

La S.A. des Charbonnages du Hainaut exploite le puits No 3. Le creusement du charbonnage de Tertre à 270 mètres de profondeur débute en 1934 et son exploitation en 1937. Il fournit une houille grasse, cokéfiable, destinée aux fours industriels. À 650 m de profondeur, on y découvre une importante source d'eau chaude. La fermeture a lieu le . Le chevalement a persisté jusqu’en 1982.

Wasmes

Au XVIIe siècle, cinquante puits sont en activité lorsque les troupes de Louis XIV les dévastent. L’industrie charbonnière prospère au cours du XVIIIe siècle, grâce aux grandes sociétés charbonnières d’Hornu et Wasmes, du Grand Buisson et Vanneaux. C’est grâce à cette industrie florissante que la démographie de Wasmes s’accroit rapidement au cours du XIXe siècle. Les charbonnages Agraffe-Escouffiaux exploitent 3 328 ha dans le sous-sol de 7 communes. Les charbonnages du Rieu-du-Cœur occupaient aussi le sous-sol de Wasmes.

- S.A. du Charbonnage d'Hornu et Wasmes

- Puits No 3 et 5 « d'Hornu et Wasmes » ou « des Vanneaux » ont fermé respectivement le et le . Le , un coup de grisou fait 35 morts et 9 blessés.

- Puits No 6 « d'Hornu et Wasmes » ou « des Vanneaux » : c'est dans ce charbonnage que Vincent Van Gogh travaille quelques jours lors de son séjour dans le Borinage (1879-1880). Le , une grève tourne à l'émeute. Plusieurs ouvriers sont tués ou blessés par les forces de l'ordre. Ce puits est le dernier à avoir conservé des cordes de chanvre de Manille pour la suspension des cages. Il cesse ses activités en .

- Compagnie des Charbonnages belges

- Le puits No 7 « Saint-Antoine », « Marcasse » connaît des coups de grisou meurtriers en 1858 (26 morts), 1862 (24 morts) et 1953 (24 morts). Vincent Van Gogh y est descendu pour y observer les conditions de travail. Il ferme le .

- Puits No 8 « Bonne-Espérance », « 8 de l'Escouffiaux » ou « 8 du Pachy ». Le , un coup de grisou fait 17 victimes et en 1892, la chute d'une cage tue 17 mineurs. L'exploitation cesse en 1930.

- S.A. des Charbonnages du Borinage central.

- Le puits No 1 « Grand bouillon d'en-haut » : ses installations vétustes et son peu de rentabilité entraîne sa fermeture en 1925.

- S.A. des Mines de houille du Grand Buisson

- Puits No 3 « 19 du Grand Buisson », « 19 du Bouchon » : le à 21h30, la mauvaise manipulation d'une mine, à l'étage 764, enflamme le grisou. Bilan : 19 morts. IL ferme en 1930.

Les mouvements sociaux, grèves, manifestations

Le Borinage houiller est, avec la ville cotonnière de Gand, la région la plus « gréviste » de Belgique au XIXe siècle. Il connaît, dès avant l'indépendance, des grèves répétées de plus en plus amples : 1830, 1841, 1861, 1865, 1885. Ce sont les émeutes de 1886 qui constituent présentent l'avertissement le plus grave et le plus terrible[12]. À la question posée par la Commission du travail créée après ces émeutes : « Comment améliorer les rapports du capital et du travail », l'Association houillère du couchant de Mons répond de manière significative : « En construisant une caserne de gendarmerie sur les hauteurs du Flénu » [13]. La réaction des mineurs est double et contradictoire.

D'une part, ils sont impatients de trouver une solution à la crise et suivent les discours enflammés de l'avocat montois Alfred Defuisseaux. Cette voie radicale, qui prône l'établissement du suffrage universel et de la république, mobilise les grévistes en 1891, 1893, 1899, 1902 et 1912, mais encore en 1932, 1950, 1959 et 1960-61.

D'autre part, des centaines de militants tentent de créer des associations de défense des travailleurs. Avec la création du P.O.B., en 1885, la mutualité se structure. Dans le Borinage, outre les caisses de secours (maladie, décès, milice, vieillesse), les mutualités socialistes mettent sur pieds des services médicaux et pharmaceutiques. La clinique Louis Caty de Baudour est fondée en 1925. Parallèlement, les syndicats et les coopératives se développent autour des ouvriers mineurs.

Si, en raison de ses objectifs et des plans de ses chefs, la grève générale de 1893, ordonnée par le Conseil général le , c'est-à-dire le jour même où le Parlement repousse le suffrage universel, n'a, au départ, rien de révolutionnaire, la situation qu'elle engendre débouche sur une tentative révolutionnaire aux conséquences imprévisibles. L'exaltation des masses, la violence de la répression faisant de nombreuses victimes, l'exaspération croissante des grévistes, tout cela crée un climat révolutionnaire. Celui-ci règne surtout au Borinage où les dirigeants des syndicats et des coopératives sont littéralement débordés. Le mouvement prend en plusieurs endroits les aspects violents de l'émeute.

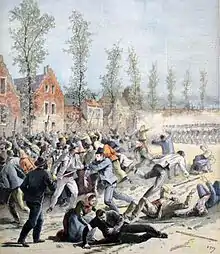

Le mardi , le Parlement rejette la proposition du député Paul Janson qui demande le suffrage universel pur et simple. Le Conseil général du Parti Ouvrier décrète la grève générale pour le lendemain. Le mercredi , le nombre de grévistes dans le Borinage est évalué à 9 500. Des meetings ont lieu à Cuesmes, Frameries et Quaregnon. Le , on compte environ 15 000 grévistes. Des entreprises sont fermées de force. Des émeutes se déroulent à Quaregnon (Monsville). On compte de nombreux blessés à la suite des émeutes entre le manifestants et la gendarmerie. Le 14, la grève est quasi générale. Des bourgmestres réclament l’armée pour assurer le maintien de l’ordre. Le bourgmestre de Mons Sainctelette interdit toute manifestation. Le samedi , alors que le nombre de grévistes est de 23 000, de violents affrontements ont lieu. Le gouverneur du Hainaut envoie un escadron de chasseurs à cheval et deux bataillons de chasseurs à pied pour maintenir l’ordre. Le est une date marquante dans l'histoire du mouvement ouvrier. À 14 h, 4 à 5 000 manifestants arrivent à Mons par l’avenue de Cuesmes. Ils sont repoussés à la baïonnette par la 4e compagnie de la garde civique épaulée par les chasseurs-éclaireurs. À l’avenue de Jemappes, la garde civique maintient à distance un groupe d’environ 6 000 personnes qui finissent par se ruer à l’assaut des gardes civiques et tentent de leur arracher leurs fusils. Sans sommation, la fusillade éclate. On compte 5 morts et 9 blessés graves parmi les grévistes. La garde civique compte 14 blessés. Vers 18 h, le calme revient. Le mardi , le suffrage universel tempéré par le vote plural est adopté à la Chambre. Le 19, le conseil général du Parti Ouvrier décide la reprise du travail.

Le 13 mai 1893, l'ouvrier mineur devenu leader syndicaliste, Alphonse Brenez sera condamné à 5 années d'emprisonnement par la cour d'appel de Bruxelles, du chef de rébellion en bande armée avec la circonstance aggravante d'en être soupçonné l'instigateur. Il fut arrêté et incarcéré à la prison de Mons. Son élection à la députation de l'arrondissement de Mons-Borinage au scrutin du dimanche , par 41,722 voix, contre 19,509 provoquera sa libération anticipée un mois plus tard.

- La grève générale de 1932

Le , les patrons charbonniers borains annoncent une diminution de salaire de 5 %. Le , la grève démarre au charbonnage du Grand Trait, à Frameries, et les autres fosses font de même les jours suivants. La baisse des salaires devint effective le et 10 000 mineurs de Wasmes et de Hornu partent également en grève. Les patrons charbonniers du Levant répliquent en licenciant 484 mineurs. À la Chambre, Achille Delattre déclare : « Le directeur des Charbonnages Belges est un des premiers responsables de ce qui se passe. (…) Nous étions parvenus à faire admettre aux 10 000 ouvriers qu'ils devaient retourner au travail. Mais quand ils se présentèrent, le patron annonça qu'il introduisait de nouvelles méthodes qui mettaient 484 hommes sur le pavé ! ». Le gouvernement décide le de s'en prendre aux allocations de chômage déjà insuffisantes : plusieurs catégories de chômeurs voient leur indemnité rabotée, voire supprimée, entre autres les femmes mariées. Dès le 1er juillet, tout le Borinage était à l'arrêt et on assista aux premières manifestations de femmes à Cuesmes. Le mercredi , 35 000 manifestants défilaient à Mons. Dès le 1er juillet, tout le Borinage est à l'arrêt et on assiste aux premières manifestations de femmes à Cuesmes. Le mercredi , 35 000 manifestants défilent à Mons. À partir du mardi les gendarmes reprennent possession de la rue. Jeudi , le Congrès extraordinaire de la Centrale des mineurs socialistes se déroule dans une ambiance surchauffée. Les dirigeants nationaux défendent de nouvelles propositions mais la base les rejette et revendique un « salaire vital à garantir ». Cela n'empêche pas le POB, le samedi 16, d'appeler à la reprise du travail dès le lundi matin. La moindre promesse patronale est présentée comme une victoire. Le lundi 18, les verriers et les métallos reprennent le travail mais les mineurs du Hainaut, désormais isolés, continuent la grève. Un nouveau Congrès des mineurs se tient le et proclame la grève générale dès le . La Commission syndicale refuse la grève générale. La Centrale des Francs Mineurs chrétiens vote la reprise du travail mais du fait de sa faible représentativité, cela n'affecte en rien le mouvement. Le la C.N.M.M. (Commission nationale mixte des mines) fait une nouvelle proposition : hausse de 1 % des salaires des mineurs au 1er octobre, révision des bas salaires et stabilisation jusqu'au 1er novembre au moins, ré-embauchage complet au Borinage. Ces points sont approuvés par la Centrale des mineurs, mais ne sont pas présentés dans les assemblées générales de mineurs. À cette date les mineurs sont relativement isolés et à la mi-septembre la grève des mineurs se termine mais les embauchages promis n'interviennent guère [14].

- La Grève générale de l'hiver 1960-1961

La grève générale de l'hiver 1960-1961 est la plus importante grève du XXe siècle en Belgique et est d'ailleurs appelée pour cette raison « la grève du siècle ». Son facteur déclenchant, c'est la politique d'austérité décidée par le Gouvernement Eyskens qui consiste en une série de mesures désignées par ces deux mots Loi Unique. La grève démarre le , quelques jours après le mariage entre Baudouin Ier et Fabiola. Elle est particulièrement dure en Wallonie.

L'immigration italienne

C'est le qu'est signé, à Rome, l'accord belgo-italien qui prévoit l'envoi initial de 50 000 travailleurs italiens dans les 5 bassins miniers de Belgique, y compris le Borinage. En échange, l'Italie a droit à 200 kg de charbon par mineur et par jour. Pour être candidat à l'immigration, l'ouvrier italien doit satisfaire à une série de mesures : il doit être âgé d'au moins 35 ans, passer une visite médicale et un contrôle de la Sûreté de l'État. On leur promet, outre un salaire décent, un logement « convenable », qui s'avérera, dans de nombreux cas, être des baraquements en bois ou en tôle.

En 1948, on dénombre l’arrivée d’environ 50 000 Italiens, plus de 38 000 en 1951 et environ 23 000 en 1955. Leur intégration est difficile au début. Ils sont l'objet de réflexions racistes (macaroni est l'injure la plus fréquente au Borinage) et de rejet de la population autochtone (des panneaux Interdit aux animaux et aux étrangers). L'arrivée des familles venues rejoindre le chef de famille amplifie la situation. L'intégration se fait petit à petit grâce aux jeunes générations qui apprennent le français à l'école primaire et suivent les cours des écoles secondaires, essentiellement techniques et professionnelles. La plupart des descendants des Italiens immigrés sont aujourd'hui de nationalité belge. Certains ont fait carrière dans le domaine artistique (Adamo) ou politique (Elio di Rupo fut premier ministre en Belgique).

Les grandes catastrophes

Le grisou

L'histoire des charbonnages du Borinage est remplie de nombreux accidents produits par le grisou, dont certains prennent l'allure de véritables catastrophes (L'Agrappe, La Boule, Le Fief, Ferrand, etc.). rien qu'entre 1821 et 1879, 134 coups de grisou tuent 1 388 mineurs et en blessent 1 008. Le Borinage est situé dans un gisement reconnu comme étant un des plus grisouteux du monde.

Le grisou est un gaz naturel, un hydrocarbure constitué essentiellement (80 à 90 %) de méthane. Il provient de la décomposition des organismes végétaux emprisonnés dans le sol lors des grands bouleversements géologiques. Il atteint une pression de 13 à 18 atmosphères avec parfois des pointes à 30 ou 40 à l'approche des grandes failles, là où le terrain est en quelque sorte laminé. C'est dans ces veines qu'une violente explosion a lieu. La combustion peut atteindre des températures de 1 330 à 2 650 °C. On a retrouvé des tôles et des chariots fondus et des hommes entièrement carbonisés. L'installation de systèmes de ventilation perfectionnés a réduit le risque de déflagration sans le supprimer totalement.

Méthodes de détection du grisou

Autrefois on utilisait des canaris et des pinsons pour détecter la présence du grisou. Ces oiseaux étaient utilisés pour donner l'alarme quand les émanations de gaz toxique se faisaient menaçantes. Dès qu'ils battaient des ailes ou se hérissaient voire mourraient, les mineurs étaient avertis de la présence du gaz avant qu'eux-mêmes ne la perçoivent. On observait aussi le comportement des rats et des souris.

L'utilisation de lampes de sécurité a sécurisé le travail des mineurs, comme la lampe de Davy, utilisée dès 1815 comme détecteur et outil de quantification de grisou, grâce à une jauge de mesure de la hauteur de flamme. En présence de grisou, la flamme grandit et prend une teinte bleutée.

Les événements

Au XVIe siècle, on dénombre déjà des catastrophes dans les charbonnages du Borinage. En 1532, le puits de la fosse du Bouleau à Quaregnon relève 6 morts des suites d’un coup d’eau. En 1582, à la veine Picarte de Frameries, 6 morts. En 1589, 6 morts au trou Moreau à Frameries. En cause : le grisou.

Au XVIIe siècle, on ne recense qu'un seul accident, ce qui est fort improbable. Le , on dénombre 12 morts au « puits Luquet » à Élouges. Le grisou est mis en cause.

Le , à Pâturages le grisou fait 11 morts. Il frappera encore tout au long du XVIIIe siècle. En 1726, au « puits Luquet » à Élouges, un coup de grisou fait 10 morts.En 1743, chez Duriau-Liberzée à la Bouverie 12 morts par le grisou. En 1748, à Frameries au puits No 2 de l’« Agrappe », le coup de grisou fait 12 victimes. En 1750, « Cinq paumes » de Framerie : 10 morts par effondrement du puits causé par un coup d’eau. Le , au puits de la machine Auvergies à Warquignies le coup d’eau fait 5 morts. Le , à la machine du Bois de Boussu, l’eau fait 9 morts. En 1758, à l' « Agrappe » , le feu prend dans le puits et durera jusqu’en 1772 : 8 morts. En 1760, au puits « Luquet » à Elouges le grisou tue 10 personnes. Le , à la fosse de Clayeau à Cuesmes, coup d’eau : 10 morts. En 1761, au « Grand Andrieu » à Dour le grisou fait 8 morts et à La « fosse de Burg » à Wasmes l’eau fait 21 victimes. En 1763, à la « grande veine » (No 4) d’Élouges, à la suite du coup de grisou l’incendie se déclare, le feu dure jusqu’en 1775, et fait 8 morts. En 1768, à Pâturages, 7 victimes au puits de la « grande Chevalière ». Entre 1768 et 1790, une trentaine de coups de grisous a provoqué des éboulements et surtout la mort de dizaines de personnes. Les fosses de l’Agrappe (Frameries) acquièrent la réputation d’être particulièrement dangereuses. Pourtant, au puits Luquet à Élouges, à Baisieux, à Quaregnon, à Wasmes, à Dour ou à Jemappes, le bilan est aussi lourd. Au moins 300 mineurs ont péri sur leur lieu de travail, dans le Borinage au cours du XVIIIe siècle.

Déjà frappé à la grande veine par deux coups de grisou qui font une trentaine de morts en 1818, le site de Wasmes vit un nouveau drame, le . Ce jour-là ce sont 91 mineurs qui perdent la vie au puits de l’Escouffiaux à cause du grisou. La lampe de Davy n’est pas encore très généralisée.

En 1854, les Charbonnages du Rieu-du-Cœur ont racheté les concessions du Charbonnage de la Boule et ont constitué la S.A. des Charbonnages du Rieu et de la Boule réunis. L’un des puits, le no 4, s’appelle Sainte-Désirée. C’est là, le , que se produit l’une des plus grosses catastrophes de l’histoire minière de la Wallonie. Un coup de grisou surprend 113 mineurs dans les profondeurs de la terre. Avec les catastrophes de l’Agrappe (1875 et 1879) et de l’Aulniat en 1892, la catastrophe dite de la Boule était l’une des plus importantes avant celle du Bois du Cazier en .

Fusion de la concession des Chevalières et du Midi de Dour, la S.A. des Chevalières de Dour, constituée en 1847, exploite plusieurs puits, dont le no 1 appelé Sainte-Catherine. Le , un coup de grisou y emporte 17 mineurs. Un peu plus d’un an plus tard, le , un dégagement instantané se produit à l’étage 445. L’irruption du gaz est d’une vitesse fulgurante, tuant tout le personnel, à savoir 57 personnes, sur son passage vers la surface.

Parmi les grandes catastrophes minières de l’histoire du pays wallon, celle du à Frameries est sans conteste l’une des plus importantes avant que ne surviennent une autre catastrophe au même endroit en 1879, puis celles de la Boule en 1887, de l’Aulniat en 1892 et du Bois du Cazier en 1956. Du puits no 2 de l’Agrappe, 112 mineurs ne sont jamais ressortis. Principale cause incriminée : le grisou. Pourtant, il se colporte qu’une phrase avait été écrite à la craie sur un chariot, la veille du drame : «demain tout sautera». Un mineur avait-il pressenti le grisou ? Acte criminel ? Cent victimes habitaient à Frameries. Les enterrements eurent lieu par rue et par coron.

Situé rue de l’Enfer, dominant la vallée qui sépare Dour de Boussu, le puits Frédéric fait partie de la société Grande Machine à Feu. Son exploitation remonte au XVIIe siècle et l’on ne compte plus les incidents qui s’y sont produits. Pourtant, le , l’enfer avait pris la forme du grisou pour garder 14 mineurs au fond du puits no 2. Seize ans plus tard, ce sont 32 mineurs qui laissent leur vie à la suite d’un nouveau gros coup de grisou. En 1891, ils seront encore 21 à payer le prix fort au puits no 1, sur le site de ce charbonnage dont le nom fait référence à la machine de Newcomen que le patron avait acquise dès le milieu du XVIIIe siècle.

Le et le , le charbonnage de Hornu qui appartient à la Cie des Charbonnages Belges est frappé coup sur coup par le grisou. Après avoir perdu 15 ouvriers, ils sont cette fois 39 mineurs qui ne rentreront pas dans leur famille au terme de leur journée de travail.

Le , au Crachet (Frameries), des mineurs descendent dans le puits comme tous les jours pour extraire le charbon. Ce jour-là, cependant, un coup de grisou en retient 26.

Les catastrophes minières paraissent disparaître progressivement au fur et à mesure que l’on avance dans le XXe siècle. Certes, le fait que le grisou continue à enlever la vie à des groupes de 10 à 20 mineurs ne doit pas être banalisé, mais on est loin des dizaines de morts du XIXe siècle quand survient la catastrophe du « Fief de Lambrechies » (Pâturages) dans le Couchant de Mons. Le , le grisou fauche 34 mineurs. Les secours tentent alors de dégager ceux qu’ils espèrent encore en vie. Les recherches se poursuivent le lendemain du drame, ainsi que le . Ce jour-là, un second coup de grisou vient frapper les mineurs déjà prisonniers, mais aussi onze secouristes. Le bilan est lourd : 57 morts, et les circonstances particulièrement pénibles. Face à ce double coup du destin, la décision est prise de fermer le « Fief de Lambrechies » et de cesser son exploitation.

Le , le puits du Grand Trait de l’Agrappe, dépendant des charbonnages belges à la Bouverie subit un coup de grisou à l’étage 950 tôt le matin. Le puits se trouve sur le territoire de la commune de la Bouverie. Le travail des secours est particulièrement difficile. On enregistre d’emblée 29 morts et malgré les efforts force est de constater que 7 mineurs ont été ensevelis. Les sauveteurs ont été reçus par le Roi le et ont été décorés. Il faut plus de 10 mois pour remonter les derniers corps et deux victimes sont restées au fond du puits à tout jamais.

Le , un violent coup de grisou surprend l’équipe de nuit descendue au puits Marcasse, à Wasmes. On dénombre 21 morts le jour même ; parmi les blessés et les nombreux brûlés, on déplorera le décès de trois autres « gueules noires » à la suite de ce nouveau drame de la mine.

La date du est symbolique. Ce jour-là, on ferme le puits no 1, dit « du Renard », à Quaregnon. Le grisou y avait fait 7 morts en 1954 et encore huit autres en 1956. Pourtant, tout au long des mois de janvier et de février, les mineurs borains mènent une grève générale pour sauver leur gagne-pain.

La clinique de Warquignies

Réalisation d'avant-garde sur le plan social, la construction de la clinique de Warquignies est financée par la Caisse Commune d'Assurance du Couchant de Mons crée en 1905 à l'instigation des Sociétés charbonnières elles-mêmes. C'est là que sont hospitalisés et soignés, aux frais de la caisse, les mineurs du Bassin borain victimes d'un accident de travail. Dès son ouverture, la clinique est dotée de tous les perfectionnements de l'époque. À cause de la Première Guerre mondiale, l'hôpital n'ouvre ses portes qu'en 1926. À l'époque, il peut accueillir 110 patients, et ses lits sont donc entre autres occupés par les victimes des grandes catastrophes boraines de l'entre-deux-guerres : le Fief de Lambrechies, le Grand Trait, Marcasse, l'Agrappe. Au fil du temps, l'hôpital se développe, avec notamment l'ouverture de la maternité (durant la seconde guerre mondiale) et du centre de réadaptation. Tout en se dotant progressivement des différents services que l'on trouve dans les autres établissements hospitaliers (chirurgie, médecine interne, gériatrie...), l'institution a cependant toujours conservé certaines spécialités propres comme la pneumologie. Avec les années soixante et la fin des charbonnages borains, La Caisse Commune des Charbonnages du Couchant de Mons décide de vendre son hôpital : il est racheté par des médecins de l'établissement. Les nouveaux propriétaires entament alors assez rapidement des travaux importants et c'est ainsi que plusieurs ailes supplémentaires sont construites. La dernière en date est inaugurée en . Elle a coûté quelque deux cents millions de francs belges (5 millions d'Euros). Actuellement, la clinique de Warquignies fait partie du CHR Mons-Hainaut.

Vie culturelle et associative

Les Maisons du peuple

.JPG.webp)

Les Maisons du peuple sont des lieux de rencontre pour la classe ouvrière belge. Elles sont le creuset de luttes contestataires, d'actions éducatives ou récréatives. Elles participent grandement à la prise de conscience ouvrière et permettent d'obtenir de réelles avancées sociales en matière de droits politiques, d'accès à l'éducation. Chaque commune du bassin minier borain possède sa maison du peuple. Leur architecture et leur décoration sont souvent remarquables.

La Maison du peuple de Pâturages a été construite en 1903, dans le style Art Nouveau, par l’architecte Eugène Bodson. Sur la façade un sgraffite, signé par le célèbre décorateur Paul Cauchie est intitulée Le Triomphe du Travail.

Commandé en 1927 par la société coopérative « Les Socialistes réunis » à l'architecte Alphonse Van Craenenbroeck et inauguré en 1929, la Maison du peuple de Dour est caractéristique de l'Art déco.

La Maison du peuple de Wihéries est inaugurée en 1922. Elle est construite à l’initiative de la société coopérative « La Ruche boraine » (fondée en 1902) par Maurice Mailleux (également architecte de la Maison du peuple de Boussu). Elle abritait une salle de réunion, une salle des fêtes, un café, une salle de débit de pains, une boulangerie ainsi qu’une cuisine.

La Maison du Peuple d’Élouges a été construite vers 1895. Elle appartenait à l’origine à la société coopérative « Union, Ordre, économie ». En dessous du balcon en fer forgé, la porte d’entrée a conservé ses décors originels illustrant les outils des mineurs. Outre la salle principale, elle était occupée par un débit de pains et un bureau (dans les travées de gauche), ainsi que par une épicerie et une boucherie (dans les travées de droite).

La Maison du peuple de Boussu-Bois a été construite de 1898 à 1902 à l'initiative d'Alfred Dendal[15], ouvrier mineur.

À Quaregnon, Le projet de création de la Maison du peuple avait été initié au début du siècle passé en . Véritable lieu de rencontre, cette nouvelle maison, inaugurée le , disposait de plusieurs salles de réunion, d’un café, d’une salle de danse mais également d’un cinéma, d’une salle de spectacle, d’une boulangerie et d’une mutuelle socialiste. En 1921 toujours, le peintre tournaisien Fernand Allard l'Olivier réalise une série de peintures pour décorer le bâtiment.

La Maison du peuple de Frameries a été inaugurée en 1906. Elle est située sur la Place Alfred Defuisseaux. Elle était originellement un bâtiment de style Art nouveau construit pour le Parti ouvrier belge.

Les coopératives

Chaque village possède sa coopérative, proche du Parti socialiste. C'est d'abord la boulangerie puis les magasins généraux et les brasseries et enfin les commerces de viande, d'épicerie, de tissus, de quincaillerie ou de chaussures. Dans le Borinage, quatorze coopératives sont créées entre 1885 et 1888. À Wasmes, Boussu et Dour, on en compte même deux. Les ristournes obtenues sont une véritable épargne ouvrière. Elles permettent des achats plus importants de vêtements et de chaussures. Des caisses de maladies et de pensions assurent le pain en cas de difficultés. La coopération entraîne la modernisation du commerce et la sociabilité (livraison à domicile du pain, du lait, etc.). La crise économique des années 1930 entraîne la faillite ou l'affaiblissement des coopératives qui ne pourront pas s'adapter à l'évolution de la société et la modernisation du commerce issues des « Trente Glorieuses ». Elles finiront par disparaître.

Les Cercles catholiques

Face à la montée et au succès des idées socialistes dans le milieu ouvrier, et en particulier dans le Borinage (les premiers syndicats sont créés en 1850), l'Église catholique lance, dès 1860, une contre-offensive pour rallier à sa cause les travailleurs qui s'en étaient éloignés. Le Parti ouvrier belge est fondé en 1885. C'est en suscitant la création d’organisations ouvrières chrétiennes qu'ecclésiastiques, industriels et notables parviennent à créer le contrepoids. Ils s'adressent aux ouvriers qui défendent la foi chrétienne et veulent garder leur identité ainsi qu'à la nouvelle main d’œuvre issue de l'immigration et fidèle à l'Église : mineurs flamands à la fin du XIXe siècle, polonais dans l'entre-deux-guerres, italiens après 1945. L'encyclique Rerum Novarum, promulguée par le pape Léon XIII en 1891, leur fournit le stimulant, la justification et l'argumentation nécessaire.

Né à Dour en 1855, docteur en médecine, homme d'œuvres, Victor Delporte[16] crée en 1893 un cercle ouvrier catholique à Dour, dans la mouvance de Rerum Novarum. La même année, il est à l'origine de la Fédération catholique boraine, qui rassemble les cercles et les patronages ouvriers chrétiens, dont il devient le président. Chef de file de la démocratie chrétienne dans le Borinage, Victor Delporte fut député à la Chambre des Représentants de 1900 à 1904 et de 1908 jusqu'à son décès en 1914. Il y défendit les intérêts économiques de l'arrondissement de Mons, mais s'intéressa surtout à l'amélioration de la situation sociale et sanitaire des populations ouvrières.

Présents dans la plupart des communes boraines, les Cercles catholiques sont le pendant des Maisons du peuple socialistes. Leur rivalité conduit parfois à des incidents violents notamment au moment des élections.

Fanfares, orphéons, chorales

Le développement de l'industrie entraîne la suprématie d'une classe bourgeoise qui, faisant preuve de paternalisme à l'égard du prolétariat, souhaite son élévation par l'instruction et les arts. La bourgeoise soutient donc la création de sociétés d'amateur constituées en grande majorité d'ouvriers et quelques employés liés à l'entreprise. Plus tard, de nombreuses sociétés se forment sous l'égide du socialisme qui œuvre au progrès matériel et intellectuel de la classe ouvrière. À partir des années 1890, on voit apparaître des fanfares, des harmonies et des chorales « socialistes », des fanfares « ouvrières », des sociétés d'« ouvriers réunis », certaines reliées à des organisations chrétiennes en opposition au Parti ouvrier belge.

Le cas de Frameries est exemplaire. Plusieurs sociétés musicales ouvrières s'y sont développées dès le XIXe siècle. Elles n'ont pas hésité à faire appel à de prestigieux chefs d'orchestre belges qui ont dirigé des œuvres ambitieuses dans les années 1960.

- La Royale Harmonie est créée en 1862. Son local se trouve à la rue des Alliés. En 1927, elle remporte déjà le 1er grand Prix de Rome grâce à la direction d'Alex de Taeye. En 1965, ils obtiennent une médaille d'or au tournoi d'Anvers. À cette époque, René Defossez décide de faire jouer Carmina Burana de Carl Orff. Pour cela, il a besoin de solistes vocaux, de choristes et de danseurs. Il décide de créer une chorale mixte.

- La fanfare ouvrière L'avenir est créée en 1890 pour participer aux manifestations revendicatrices des travailleurs. Dirigée au début par des chefs amateurs, elle évolue rapidement sous la baguette d'Alfred Mahy pour obtenir le Prix de Rome et la Lyre du Hainaut en 1924. De 1960 à 84, Edgar Doneux, premier chef d' orchestre à la RTBF devient directeur. Ils obtiennent la médaille Pro Musica lors de la participation au festival de l'île de Man. Le local est situé à la Maison du Peuple.

- La fanfare Sainte Cécile est fondée 1894 dans les locaux du café Notre Maison, le cercle catholique situé à la rue de l'église. Cette fanfare est aujourd'hui disparue.

- La chorale La Fraternité est créée en 1903 par Désiré Maroille. Dès 1912, ils collectionnent les prix. Associé au théâtre de Mons, ils montent des opérettes et opéra et avec l'opéra de Wallonie, ils créent Nabucco de Verdi en français. Ils répètent également à la Maison du Peuple de Frameries.

Les cercles dramatiques

Les cercles dramatiques du Borinage sont essentiellement voués au théâtre dialectal. Jusqu’aux années 1850, les écrivains patoisants émanent de la bourgeoisie aisée peignant le peuple dans le langage du peuple. Plus tard se produit une véritable démocratisation avec l’apparition d’auteurs ouvriers et artisans dont certains délaissent leur travail pour vivre de leur plume. Les cercles dramatiques ouvriers prolifèrent. On en trouve au sein des Maisons du Peuple et des coopératives. La plupart adhèrent à la Fédération nationale des cercles socialistes constituée en 1909. On assiste à un mouvement semblable, quoique moins important, chez les catholiques où se côtoient auteurs ouvriers et bourgeois bien pensants. Il faut également citer les troupes financées par le patronat. Mais la plupart de ces sociétés affichent plutôt une neutralité politique.

Quelques expressions dialectales issues du vocabulaire de la mine

- Daler d’vins' : s’effondrer

- Faire monter l'trait : inciter à la dispute (trait : mot qui représente l’évacuation du charbon du fond à la surface)

- Fât' grisou : « sale grisou », juron très courant

- Fât' godinette : « Godinette » est le nom d'une veine particulièrement dangereuse à Élouges

- Il est plus yord (sale) qu'enn' gayette : « il est plus sale d'une gaillette » (gros morceau de charbon)

- Ouvrer à deux fosses : « travailler dans deux puits » , faire une chose impossible

- Erwer des gayettes au téri :« jeter des gaillettes au terril », gaspiller

- El trait a fêt : « le travail est terminé »

- Én cayau d’vins lès caufoûs : personne contrariante, mauvais caractère

- Én g’vau d’coulisse : « cheval de rails », se dit de quelqu'un qui peut travailler dur (les coulisses sont des rails de voie Decauville)

- Ërmète à coulisses « remettre sur les rails », remettre sur le bon / droit chemin.

- Ërprinde ës livrét : « reprendre son livret (d'ouvrier) », donner sa démission.

- Il èst d’zèrté pus fèl qu’én brûlé d’grisou : « il s'est sauvé plus vite qu'un brûlé du grisou », il a déguerpi à toutes jambes

- Lèyer l’ trait in plan « laisser le travail en plan », abandonner l’activité, le travail auquel on est occupé

- Rmète ël taye dwate : « remettre la taille droite » (la taille est la partie d’un chantier où l’on abat le charbon, partie que l’on doit parfois redresser pour la facilité du travail), redresser une situation

- R’mète du bós dins l’ taye: « remettre du bois dans la taille », affermir une situation

Notes et références

- PAYOT-DESCHARMES C. (1826), Guide du mineur et des concessionnaires des mines, dans la recherche et l'exploitation des mines de houilles en général et en particulier des mines du ci-devant Hainaut français (département du Nord)

- Cet acte porte les signatures de Wautier, abbé de Saint-Ghislain, Julienne, abbesse de Sainte-Waudru, Jean d'Havré, chevalier et maire de Quaregnon, Bauduin de Hennin-Liétard, sire de Boussu, Jean Durpent, chevaler et Bauduin de Dour

- Détail explicatif de la machine du bois de Bossu proche Saint-Guilain, en la province du Hainaut autrichien, pour élever les eaux par l’action du feu, Encyclopédie, article FEU

- Adriaan Linters, Architecture industrielle en Belgique, Industriële architectuur in België, Industria architecture in Belgium, Pierre Mardaga, Liège, 1986, (ISBN 2-87009-284-9)

- Marcel Capouillez, Les charbonnages du Borinage, Grand Hornu, 1994, pp 16-17

- Alan S. Milward, The European rescue of the nation-state, Routledge, London, 2000, p. 41 (ISBN 0-415-21628-1)

- Exposition universelle d’Anvers, 1885, « Notice sur le charbonnage de Bernissart (Hainaut) », Renaix, Imprimerie-Lithographie de Vandendaele, 1885, PHENIX (UMONS), consulté le 21/1/2017, http://biblio.umons.ac.be/public/bv/?p=3281

- Les Iguanodons de Bernissart, Institut royal des Sciences de Belgique, Bruxelles, 1978.

- Le musée de l'iguanodon de Bernissart

- "La bourse et les agents de change: études suivies d'un aperçu sur la lettre de change et d'une notice sur toutes les valeurs cotées a la bourse de Bruxelles", Volume 2, par Edouard Limauge, 1864

- Dossier pédagogique Le Grand-Hornu, Fondation Roi Baudouin.

- Réunion de Jurisconsultes, La Belgique judiciaire: gazette des tribunaux belges et étrangers, Bruxelles, Alliance Typographique, (lire en ligne), Page 1424

- Hainaut, mille ans pour l'avenir, p. 130 et suiv.

- Georges Vereecken,Journées insurrectionnelles et grève générale de mineurs, Juillet 1932, publié dans La Gauche n° 59 de septembre-octobre 2012

- Alain Jouret, Dendal Alfred, dans 1000 personnalités de Mons et de la région. Dictionnaire biographique, Waterloo, 2015, p. 244 et 245.

- Alain Jouret, Delporte, Victor, Alfred, Louis, dans Nouvelle Biographie nationale, t. 1, 1988, p. 57-61.

Liens externes

Bibliographie

- Maurice Arnould, L'Histoire du Borinage, Librairie encyclopédique, Bruxelles, 1951 (OCLC 67061254)

- Alain Audin, Mons-Borinage, Paul Legrain, Bruxelles, 1989 (OCLC 23007100)

- Paul-Marie Boulanger et André Lambert, « La Dynamique d'un développement non durable : le Borinage de 1750 à 1990 », Espace, populations, sociétés, vol. 19, no 3, , p. 311-324 (lire en ligne, consulté le ).

- Guillaume Jacquemyns, La Vie sociale dans le Borinage houiller : Notes, statistiques, monographies, Bruxelles, Libraire Falk fils, , 490 p.

- Alain Jouret, La grève des mineurs borains de 1912, dans Revue belge d’histoire contemporaine, t. 14, 1983, p. 421-460.

- Alain Jouret, Révolution industrielle et « tenages bon » à Elouges : les grèves au charbonnage de Belle-Vue (1825-1828), dans Mémoires et publications de la Société des sciences, des arts et des lettres du Hainaut, t. 90, 1990, p. 99-120, ill.

- Alain Jouret, Un aspect méconnu de l’histoire sociale du Borinage : catastrophes dans les charbonnages de 1795 à 1956, réactions philanthropiques ou politiques et interventions officielles, dans Annales du Cercle d’histoire et d’archéologie de Saint-Ghislain et de la région, t. 7, 1995, p. 89-202.

- Alain Jouret, Un symptôme de la prolétarisation des mineurs borains avant 1830 : les grèves dites « tenages bon », dans Revue belge d’histoire contemporaine, t. 19, no 3-4, 1988, p. 655-695.

- Alain Jouret, Une conséquence du vote de la loi sur la réparation des accidents du travail () : la création de « l’Hôpital de Warquignies », à Boussu, au lendemain de la première guerre mondiale, dans Annales du Cercle d’histoire et d’archéologie de Saint-Ghislain et de la région, t. 7, 1995, p. 203-220.

- Patrick Lefèvre, Histoire politique de la région Mons-Borinage. Intérêts économiques et idéologies 1830-1870, Analectes d'histoire du Hainaut, tome XVIII, Hannonia, Mons, 2022, 730 p.

- Patrick Lefèvre, « Le bassin de Mons et le charbonnage du Grand Hornu, du milieu du XVIIIe au milieu du XIXe siècle », Revue belge de philologie et d'histoire, vol. 61, no 2, , p. 373-380 (lire en ligne, consulté le ).

- Patrick Lefèvre, "Le Nord-Ouest de la France de 1835 à 1865: un marché charbonnier en pleine évolution pour le Couchant de Mons", Recueil d'études d'histoire hainuyère offertes à M. A. Arnould. Analectes d'histoire du Hainaut, t. 1, Mons, 1983, p.701-728.

- Patrick Lefèvre, "L'organisation des patrons charbonniers montois de 1830 à 1870", Patrons, gens d'affaires et banquiers. Hommage à Ginette Kurgan- van Hentenryk, Bruxelles, 2004, p.129-140.

- Jean Puissant, « Les Origines de la presse régionale socialiste dans le Borinage », Revue belge d'histoire contemporaine, t. V, nos 3-4, , p. 493-546 (lire en ligne, consulté le ).

- Jean Puissant, L'Évolution du mouvement ouvrier socialiste dans le Borinage, Bruxelles, Palais des Académies, , 694 p. (ISBN 2-8031-0031-2, lire en ligne).

- Jean Puissant, « Foi et Engagement politique : Quelques réflexions sur la signification sociale du réveil protestant dans le Borinage », Problèmes d'histoire du christianisme, Bruxelles, Éditions de l'Université de Bruxelles, vol. 11, , p. 9-26 (lire en ligne, consulté le ).

- Pierre Ruelle (Communication à la séance mensuelle du 10 mars 1984), « Le Borinage de 1925 à 1935 : Un paysage intellectuel oublié », Bulletin de l'Académie royale de langue et de littérature françaises, vol. XLII, no 1, , p. 52-69 (lire en ligne, consulté le ).

- Pierre Tilly, Les Italiens de Mons-Borinage : une longue histoire, EVO, Bruxelles, 1996 (ISBN 9782870033180)

- Marcel Capouillez, Les charbonnages du Borinage, Catalogue d'exposition, Grand Hornu, 1994

- Collectif, Boussu, Hensies et Quiévrain, Mardaga, Liège, 1999 (ISBN 2870098804)

- F.-L. Cornet, Les charbonnages de la société du Levant de Flénu, Hector Manceaux, Mons, 1878

- A. Morelli, L’appel à la main-d’œuvre italienne pour les charbonnages et sa prise en charge à son arrivée en Belgique dans l’immédiat après-guerre, Revue belge d’histoire contemporaine, 1988

- A. Morelli, L’immigration italienne en Belgique aux XIXe et XXe siècles, in A. Morelli, Histoire des étrangers et de l’immigration en Belgique, de la préhistoire à nos jours, Couleur Livres, 2004, p. 201-214.

- Ouvrage collectif, Hainaut, mille ans pour l'avenir, Fonds Mercator, Anvers, 1998 (ISBN 9061534143)