Catastrophe du Bois du Cazier

La catastrophe du Bois du Cazier ou catastrophe de Marcinelle est la plus importante catastrophe minière survenue en Belgique[1] au charbonnage du Bois du Cazier à Marcinelle (Charleroi), le . Elle causa la mort de 262 mineurs. Couverte par la presse internationale pendant de nombreuses semaines, la catastrophe est ensuite à l'origine d'une prise de conscience de la condition des ouvriers mineurs et des normes de sécurité dans cette industrie.

| Catastrophe du Bois du Cazier | |

Le Bois du Cazier, à Marcinelle, le . | |

| Type | Catastrophe minière, incendie |

|---|---|

| Pays | |

| Localisation | Marcinelle, Charleroi |

| Coordonnées | 50° 22�nbsp;51�nbsp;nord, 4° 26�nbsp;34�nbsp;est |

| Date | |

| Bilan | |

| Morts | 262 morts |

DĂ©roulement du drame

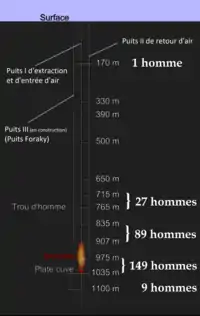

Le matin du , 274 ouvriers mineurs et un sous-traitant prennent, comme d'habitude, place dans les deux cages composées chacune de huit logettes où, accroupis, 5 hommes peuvent prendre place. Les deux cages sont reliées entre elles pour constituer un contrepoids. Lorsque l'une descend, l'autre remonte. Cette disposition permet de soulager les moteurs. Après 40 minutes, les 275 hommes sont répartis aux différents niveaux : le pompiste est déposé au niveau 170, c'est-à -dire à 170 mètres, 27 descendent aux niveaux 715 et 765, 89 à 835 et 907 mètres et le gros du contingent, 149 hommes sont descendus à 975 et 1035 mètres. Enfin, un groupe de 9 hommes descend jusqu'à 1 100 mètres[3] - [2].

Le Bois du Cazier comporte deux puits surmontés de châssis à molette distants de 27 mètres et communiquant entre eux, l'un permet l'admission de l'air et l'autre son évacuation. Ils descendent à 1035 et 1175 mètres. Un troisième puits est en construction[alpha 1], il descend jusqu'à 879 mètres. Ils sont équipés d'un guidonnage en bois cerclé d'acier qui permet d'y faire descendre et remonter les cages avec les mineurs et, lorsqu'ils sont à pied d'œuvre au fond, d'y charger les wagonnets remplis de charbon. Sur les flancs des puits courent également les conduites d'eau, d'électricité (réseau: 6 Kv ; transformateurs 525 v[4]), d'huile hydraulique sous pression (6 kg/cm2) et des câbles téléphoniques. Pour la translation des cages, la communication avec la surface se fait au moyen de cordon de sonnette et d'un code : quatre coups signalant, par exemple, que la cage est prête à être remontée en surface[5]. Les hommes arrivés à leur niveau se rendent ensuite à leur poste de travail qui peut parfois être distant de deux kilomètres. Les galeries au Bois du Cazier s'étendent en effet sur une surface de 875 hectares imposant parfois un trajet de 40 minutes pour que les mineurs rejoignent leur taille[6]. À chaque niveau et autour de chaque puits se trouve un « envoyage ». C'est là que les wagonnets remplis de charbon arrivent sur des rails. L’�span> encageur » les réceptionne et, lorsqu'il en a le signal, peut commencer à les pousser dans la cage, qui est descendue étage par étage pour permettre l'encagement des huit logettes, un wagonnet rempli chassant un vide de l'autre côté de l’�span> envoyage »[7].

La catastrophe

Le matin du , Oscar Mauroy, est le « tireur de surface »[alpha 2] et Henri Antignac est le machiniste. Le tireur de surface est en contact avec les différents niveaux avec lesquels il communique via le téléphone et un code de coups de sonnette. Le tireur de surface communique également mais de vive voix via un tuyau acoustique avec le machiniste pour effectuer les opérations demandées[8]. Ce matin-là , peu avant 8 h, Oscar Mauroy est informé que trois hommes de l'équipe de nuit ont été retardés et qu'ils doivent être récupérés au niveau 835. Oscar Mauroy informe le niveau 975 qu'ils doivent laisser la dernière logette vide pour récupérer les trois hommes. Les grilles de sécurité sont replacées sur la dernière logette pour accueillir les trois hommes. Par ailleurs, l'envoyeur du niveau 765, Alphonse Caillart, a besoin de deux translations pour évacuer des wagonnets de charbon[6]. Les hommes de nuit sont remontés en surface. Oscar Mauroy informe Gaston Vausort, l'adjoint de l'envoyeur, Antonio Ianetta, au 975, des deux translations durant lesquelles ils devront laisser les cages libres[6]. Celui-ci lui répond que cela ne pose pas de problème puisque, ne disposant plus de wagonnet plein, il doit se rendre au Long plan pour en rassembler[9]. Vausort informe Mauroy qu'il le rappellerait lorsqu'il sera à nouveau en mesure de procéder à l'extraction[10]. Oscar Mauroy cesse de se préoccuper, dès cet instant, du niveau 975 et travaille avec le niveau 765. Au niveau 975, Antonio Ianetta s'est éloigné de la zone « d'envoyage » pour déplacer une berline de bois[alpha 3] qui gênait la circulation des wagonnets pleins[10]. À son retour, il n'y a pas de cage à l'envoyage mais une cage vient rapidement se poser sur le berceau mobile de la balance hydraulique. Selon sa déposition, il demande alors à Gaston Vausort s'il peut commencer à charger les wagonnets et, ayant reçu une réponse affirmative, il actionne la balance hydraulique pour régler finement l'affleurement du premier palier et commence à engager le premier wagonnet[10]. Le témoignage d'Oscar Mauroy diverge sur ce point puisqu'il explique qu'au retour de Ianetta, Vausort n'était pas à l'envoyage mais parti au Long plan et que par conséquent, il n'a pas pu communiquer l'information relative aux deux translations pour le 765[11]. Cette question n'est ensuite jamais tranchée puisque Gaston Vausort va trouver la mort dans l'accident[alpha 4].

Quoi qu'il en fût, Antonio Ianetta engage un premier wagonnet dans la cage. L'encagement ne se déroule pas correctement puisque le wagonnet chargé ne parvient pas à chasser le vide en raison d'un blocage d'un des arrêtoirs [alpha 5]. Antonio Ianetta fait le tour de l'envoyage pour déloger le wagonnet vide, convaincu du fait que la surface attend son signal pour rappeler la cage. Soudain, la cage est rappelée[11]. Le wagonnet vide qui dépassait de 35 centimètres heurte violemment une poutre métallique au plafond, la descelle de la maçonnerie et l’entraîne dans le puits avant que la cage ne se bloque définitivement. Antonio Ianetta constate alors un déluge de flammes, prend peur et s'enfuit vers l'autre puits tandis que Vausort s'échappe par une autre voie[12]. il prévient deux mineurs[alpha 6] qui se trouvent là de remonter en surface parce qu'il y a un incendie, il est environ 8 h 10[12]. La cage descend à 1 035 mètres avant de remonter en surface [12]. Le surveillant de surface, Jules Gilson, prévient aussitôt l'ingénieur Adolphe Calicis, directeur des travaux. Il l'interrompt tandis qu'il est en train de planifier une visite d'inspection avec l'ingénieur du corps des mines, Philippe Dassargues, il l'informe qu'il y a un « cassage de fosse »[13] - [14].

La cage emmenant Antonio Iannetta et les deux ajusteurs arrive en surface 8 h 25[12]. Antonio Ianetta, dès qu’il arrive en surface rencontre l'ingénieur Adolphe Calicis, l'informant qu'il y a un incendie à l'envoyage du 975[15].

Sept hommes piégés aux niveaux 1035 attendent dans l'angoisse qu'une cage arrive à leur niveau. Lorsque, après ce qui paraît une éternité, elle arrive, ils règlent à tâtons son niveau et prennent place dans celle-ci pour remonter en surface. Il s'agit de Philippe Detobel, bouveleur, René Albert, Robert Barbieux, Carlo Fontaine, Onorato Pasquarelli (le soigneur de chevaux), Attilio Zannin et Marceau Caillard (le fils de l'envoyeur du 765)[16]. Ce dernier, contre l'avis de ses camarades, décide de ressortir de la cage pour redonner le signal de départ. À peine sorti, la cage est rappelée, scellant ainsi son destin[6] - [17]. La cage arrive en surface vers 8 h 30[18] - [17]. Jean Stromme, l'ingénieur hollandais chargé de l'approfondissement du puits d'extraction est le 275e homme à être descendu dans la mine ce jour-là . Il prend la cage descendante pour rejoindre ses hommes. Tandis que les rescapés atteignent la surface, lui atteint le fond de la mine, dont il ne reviendra pas[6] - [19].

Le sauvetage

.jpg.webp)

À 8 h 30, Pierre Votquenne, ingénieur des mines, accompagné du conducteur de nuit, Gustave Matton, souhaite descendre pour se rendre compte de la situation mais il faut attendre que la pression de l'air comprimé soit rétablie pour libérer les freins de la cage. C'est chose faite à 8 h 45[19], les hommes descendent dans le puits mais, sans équipement respiratoire, ils doivent remonter une fois 835 mètres atteints en raison des fumées. Par chance, Gustave Matton parvient à saisir au vol un cordon de sonnette pour que la cage soit rappelée[19]. Ils tentent à nouveau une descente vers 9 h 5 munis, cette fois, de dispositifs respiratoires en circuit fermé Dräger. Votquenne, Matton et l'un des deux sauveteurs dépêchés par la Centrale de sauvetage de Marcinelle parviennent à atteindre 1 035 mètres, mais étant montés dans la précipitation dans le sixième étage[19], la cage ne s'arrête pas au niveau du sol. Prisonniers dans le coffrage du puits, les trois hommes entendent cependant des gémissements autour de l'envoyage quelques mètres au-dessous d'eux. Mais personne n'est plus en mesure d'actionner la balance hydraulique pas plus que de monter dans la logette arrêtée au niveau de l'envoyage[6] - [20]. Les cordons de sonnettes ayant été détruits lors de l'accident, les hommes dans la cage ne peuvent prévenir la surface pour les remonter. Jules Gilson prend sur lui de les faire remonter, ce qui leur sauvera la vie[21]. Lors de la remontée, des appels de cage sont entendus provenant des niveaux 835 et 907. On y présente la cage mais personne ne demande plus son arrêt pour y prendre place[21].

En surface, dès 8 h 30, Adolphe Calicis appelle la centrale de secours leur demandant de se tenir prêts, il les rappelle à 8 h 48 pour qu'ils rallient le site du Bois du Cazier distant d'un kilomètre et demi.

À 9 h 15, sous l'action de la chaleur sur les câbles, la cage couchant du puits de retour d'air[22] s'écrase au fond de la mine, elle sera suivie par la seconde vers 10 h 15[6]. Dans le puits d'extraction et d'entrée d'air, il ne reste plus qu'une cage en surface mais étant toujours solidaire de l'autre restée coincée à 975 mètres, elle est indisponible[6] - [22].

Vers 9 h 30, deux sauveteurs, suspendus dans un cuffat (sorte de cuve métallique servant de nacelle)[23] tentent de descendre par le puits en construction (Puits Foraky[alpha 7]) pour rallier le niveau 765. Ce puits, en raison des risques liés au grisou avait été isolé des deux autres conduits. Seul un « trou d'homme » a été aménagé mais il ne permet pas le passage d'hommes équipés d'un Dräger (18 kg). Il faudra 4 h 30 pour augmenter le diamètre du pertuis. Arsène Renders, ingénieur chez Foraky, se rend toutefois sans équipement à une dizaine de mètres de l'autre côté, il y trouve le corps d'un cheval mort mais pas âme qui vive[23]. À 10 h 15, pour ne pas attiser les flammes, la ventilation des puits est arrêtée[22]. L'ingénieur Calicis tente de remettre en fonction la dernière des cages restée en surface. Il faut pour ce faire la désolidariser de sa jumelle coincée au fond. L'opération technique qui prend d'ordinaire six heures est effectuée en moitié moins de temps et permet de disposer à nouveau d'un ascenseur[24] - [21].

Les familles informées se pressent près des grilles de la mine, scrutant le moindre mouvement des molettes surplombant les puits signalant des remontées de cages[25]. Une épaisse fumée noire s'échappe des deux puits, elle est visible à des kilomètres à la ronde. La gendarmerie demande à la foule de laisser un passage pour les véhicules de secours. Un peloton de brancardiers de l'armée belge est détaché sur place. On organise une infirmerie dans la salle des douches pour accueillir les blessés[26]. Les sœurs de la charité de Marcinelle offrent leurs services et les médecins de la caisse commune des charbonnages sont présents pour accueillir les rescapés[27].

Vers 15 h 0[6], Adolphe Calicis, Angelo Galvan, le chef porion de nuit et, Murieri[23], un autre sauveteur descendent à 170 mètres à la recherche du pompiste ; ils doivent rebrousser chemin et sont brûlés par des vapeurs d'eau. À 14 h 0, la ventilation est remise en fonction pour éliminer le bouchon de vapeur. Ils redescendent vers 16 h 30 à 170 mètres, personne, 500, 600 puis finalement 715 mètres où ils découvrent trois hommes dissimulés sous un wagonnet qu'ils avaient renversé pour se protéger : il s'agit de Frans Lowie, Alfons Verheecken et Alfons Van de Plas[28] - [29] - [6], un jeune de 16 ans que l'ingénieur Calicis prend dans ses bras en pleurant avant de le ramener personnellement en surface[28]. Trois autres hommes sont sauvés vers 17 h 0 à 765 mètres : Albert Peers, Louis Saluyts et Karel Wuyts[30] - [16] - [28]. En fin de journée également, Germain Wilmart, le pompiste, est retrouvé vivant à 170 mètres et ramené à l'infirmerie mais, trop intoxiqué, il meurt dans les bras de l'assistante sociale, Geneviève Ladrière, l'ange du Cazier comme l'appelaient les journalistes entre eux[31] - [32] - [16] - [33].

| Image externe | |

| L'Ange et le Renard du Bois du Cazier | |

|---|---|

| Geneviève Ladrière interroge Angelo Galvan qui vient de remonter du puits pour savoir s'il y a un espoir de retrouver des rescapés.[34] (photo: Jacky Goessens pour le journal Le Soir.) | |

Les travaux de sauvetage se poursuivent durant toute la nuit. À 835 mètres, où l'on mesure des taux de monoxyde de carbone mortels, deux corps sont retrouvés[35], tandis qu'à 880 mètres, aucune victime n'a été trouvée. Le lendemain, l'objectif des secours est d'atteindre le niveau 907[25].

Vers 19 h 30, l'ingénieur Calicis annonce un bilan provisoire de 8 morts, 13 rescapés et de 254 disparus. Le Roi Baudouin s'est rendu sur place. À la vue de son visage, triste et songeur, chacun sait que ce bilan sera beaucoup plus lourd[25].

Dans les jours qui suivent, les sauveteurs sont rejoints par des centrales de secours françaises et allemandes disposant de moyens de communication moderne avec la surface. Le guidonnage du puits étant détruit, il faudra attendre le pour atteindre cette cote. Le , Angelo Berto, un sauveteur remonte en surface depuis le niveau 1035 à trois heures du matin et, désespéré, s'écrie en italien « Tutti cadaveri! »[16] - [36], il vient de retrouver cinquante hommes morts asphyxiés au fond d'une galerie. L'un d'entre eux, Anatole Gonet[37], avait laissé un message à la craie sur une poutre de la galerie signalant qu'ils étaient un groupe d'une cinquantaine d'hommes, qu'il était 13 h 15 (le ) et l'endroit vers lequel ils se dirigeaient pour échapper aux fumées[alpha 8] - [36]. Les hommes sont retrouvés à 400 mètres de l'inscription, ils ont probablement été asphyxiés lors de la remise en fonction de l'aération à 14 heures. Ils disposaient de deux wagonnets d'eau[38] - [39] - [40].

Ce , les derniers espoirs de retrouver des survivants s'Ă©teignent[16].

Angelo Galvan, le Renard du Bois du Cazier, termine un manuscrit d'une vingtaine de feuillets en s'exprimant sur les rapports qui existaient entre la centaine de sauveteurs qui se sont relayés durant ces pénibles semaines:

« Je tiens à dire la grande solidarité, la discipline et la camaraderie qui ont joué entre sauveteurs et mineurs de toutes nationalités. On avait gardé espoir jusqu’au bout, nous avons perdu, et n’avons pu empêcher la mine de garder ses victimes. Trente ans après cette tragédie, je tiens encore à remercier ces hommes qui ont risqué leur vie pour tenter de sauver leurs camarades et je leur dis toute la fierté que j’ai d’avoir travaillé avec eux. Merci.[41] »

Les victimes

Le sauvetage se poursuivra durant trois semaines. Seuls treize hommes, ayant pu regagner la surface durant les premières heures du drame, seront sauvés. 262 mineurs périssent asphyxiés. Le drame du Bois du Cazier est la plus grave catastrophe minière que connut le pays. Le Roi Baudouin, en compagnie du premier ministre, Achille van Acker et d'autres officiels, se rend sur place. Une chapelle ardente est improvisée dans la cour de l'école des Haies toute proche[42] - [43]. Il faudra trois semaines pour remonter tous les corps mais celui de la 262e victime ne sera découvert qu'en [44] - [45]. Le eurent lieu les funérailles officielles des six premières victimes. Le se déroulèrent les funérailles de 37 autres victimes[46].

Le roi Baudouin et le Premier ministre Achille van Acker. |

Monument dédié aux victimes du Bois du Cazier[alpha 9]. |

|---|

Les seuls villages italiens de Manoppello et Lettomanoppello[alpha 10] eurent à pleurer la disparition de vingt-neuf des leurs. Les corps des 29 mineurs sont rapatriés le . La foule nombreuse fait une haie d'honneur aux cercueils chargés sur des camions[47].

RĂ©percussions politiques

Plus de la moitié des victimes étaient, en effet, italiennes. Ceci s'explique par les accords qui avaient été conclus entre la Belgique et l'Italie, le : les « accords charbon »[48]. L'industrie belge, au sortir de la seconde guerre mondiale avait été relativement bien préservée contrairement aux ravages que connurent l'Allemagne et le Nord de la France. L'industrie du charbon belge entendait en profiter pour se positionner comme leader sur le marché européen mais la main-d'œuvre manquait. Le gouvernement belge conclut alors un accord avec l'Italie qui lui fournirait de la main-d'œuvre en échange de cinq tonnes de charbon par travailleur et par mois. Le chômage étant à l'époque très élevé en Italie, la Belgique connut un afflux massif de travailleurs italiens. Ils ne furent guère bien accueillis par la population locale et vivaient dans des conditions déplorables. Au bois du Cazier, ils vivaient dans les anciens baraquements qui avaient hébergé les prisonniers allemands travaillant à la mine au sortir de la guerre. La catastrophe de Marcinelle sera à l'origine d'un blocage des relations diplomatiques entre les deux pays et mit un terme définitif à l'« accord charbon »[49].

Par ailleurs, la création, en 1952, de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA), lors du Traité de Paris, permit aux charbonnages belges de disposer de moyens additionnels importants. Si l'industrie minière belge avait été préservée durant la guerre, en corollaire, elle était vétuste contrairement à celle de leur voisins qui durent reconstruire et qui, par conséquent, se dotèrent d'outils d'exploitation plus modernes. En Belgique, les fonds de la CECA ne servirent qu'à augmenter la production pour maintenir la Belgique sur l'échiquier international. Il n'y eut dès lors pas d'investissement pour augmenter la sécurité ou pour moderniser les infrastructures[50].

Les causes techniques du sinistre

Sur le site du Bois du Cazier, il était autorisé que les hommes préposés à l'envoyage quittent leur poste, y compris en même temps. Le matin du drame, Gaston Vausort à l'envoyage du 975 est informé par téléphone de deux translations de cage pendant lesquelles ils ne pourront pas charger de minerai, ceci pour satisfaire la demande de deux translations du niveau 765. Antonio Ianetta n'est pas là à cet instant ; il est en train de déplacer une berline de bois qui gêne la collecte des wagonnets pleins. Lorsqu'il arrive à l'envoyage, une cage attend. Antonio Ianetta dit avoir demandé alors à Gaston Vausort s'il pouvait encager ; ayant reçu une réponse affirmative, il a engagé un premier wagonnet rempli. Hélas, la deuxième translation du niveau 765 était en cours, ce qui explique le rappel brutal de la cage tandis que le wagonnet vide et celui rempli étaient à demi engagés. Le wagonnet vide dépassant de 35 centimètres heurte violemment et descelle une poutrelle métallique qui fait irruption dans le puits arrachant sur son passage deux conduites électriques de 500 volts[11], une conduite d'air comprimé et une conduite d'huile hydraulique sous pression servant à alimenter la balance hydraulique[11]. Avant que l'unique disjoncteur en surface puisse faire son office, un arc électrique a enflammé l'huile déclenchant un déluge de flammes attisé par l'air sous pression. La température a augmenté immédiatement de manière extrême (1 100 °C) et les fumées toxiques et les flammes se sont propagées très rapidement tant vers le haut que vers le bas en raison de l'aérage des deux puits. L'incendie se déployant dans le puits d'admission d'air, les gaz toxiques furent propagés par les conduits d'aération à l'ensemble de la mine. Les câbles téléphoniques et les cordons de sonnette ayant également été arrachés, il n'y avait plus de communication possible avec les hommes piégés au fond de la mine. La proximité des deux puits (27 mètres) et le triple cloisonnement en bois entre ces deux-ci permettait le passage des fumées et ne retint les flammes qu'une heure environ[51] - [52] - [53] - [54].

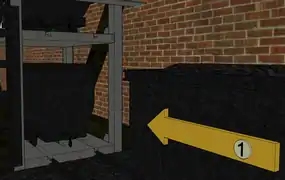

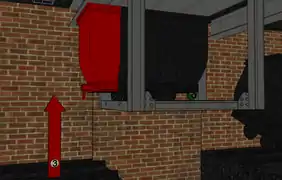

- Modélisation 3D de l'accident à l'envoyage du niveau 975.

1. Antonio Ianetta encage un wagonnet plein (avec ou sans accord de Gaston Vausort). agrandir

1. Antonio Ianetta encage un wagonnet plein (avec ou sans accord de Gaston Vausort). agrandir 2. Le wagonnet plein ne parvient pas à chasser complètement le wagonnet vide, les deux arrêtoirs anti-recul (bloquant les essieux) se sont bien couchés lors de l'encagement mais l'arrêtoir "lolo" sur la roue avant droite a bloqué le second train de roues. Antonio Ianetta fait le tour de l'envoyage pour tenter de le débloquer.agrandir

2. Le wagonnet plein ne parvient pas à chasser complètement le wagonnet vide, les deux arrêtoirs anti-recul (bloquant les essieux) se sont bien couchés lors de l'encagement mais l'arrêtoir "lolo" sur la roue avant droite a bloqué le second train de roues. Antonio Ianetta fait le tour de l'envoyage pour tenter de le débloquer.agrandir 3. À la surface, Oscar Mauroy qui travaille avec le niveau 765 manœuvre sans plus se préoccuper du niveau 975. La cage à 975 est brusquement rappelée tandis que le wagonnet vide dépasse de 35 cm. Le wagonnet plein à peine engagé retombe dans la galerie. agrandir

3. À la surface, Oscar Mauroy qui travaille avec le niveau 765 manœuvre sans plus se préoccuper du niveau 975. La cage à 975 est brusquement rappelée tandis que le wagonnet vide dépasse de 35 cm. Le wagonnet plein à peine engagé retombe dans la galerie. agrandir 4. Le wagonnet heurte la poutrelle métallique (fragilisée par un premier incident) qui pénètre dans le puits et arrache des conduites d'électricité, d'huile et d'air (ainsi que les cordons de sonnette et les câbles téléphoniques). Un incendie se déclare aussitôt. agrandir

4. Le wagonnet heurte la poutrelle métallique (fragilisée par un premier incident) qui pénètre dans le puits et arrache des conduites d'électricité, d'huile et d'air (ainsi que les cordons de sonnette et les câbles téléphoniques). Un incendie se déclare aussitôt. agrandir

Commissions d'enquĂŞtes et jugements

Après la catastrophe, trois instances vont diligenter des enquêtes. Une enquête administrative de l'administration des mines sera placée sous la responsabilité du directeur divisionnaire du bassin Charleroi-Namur, Roger Lefebvre. Il remettra ses conclusions au procureur du Roi. Le rapport ne retiendra aucune responsabilité[55].

Le gouvernement belge, sous la pression populaire, réunit une commission d'enquête parlementaire, le . Elle comporte 27 membres dont Roger Lefebvre déjà chargé de l'enquête administrative. Le rapport s'attardera sur les causes techniques ayant déclenché la catastrophe mais éludera, tout comme l'enquête administrative, des questions plus fondamentales:

« Des questions essentielles comme l’accroissement insensé de la production, le mode d’exploitation vieilli, les travailleurs sans qualification qui ignorent les risques du métier, le système disciplinaire, le problème du manque d’investissement et l’entrée en vigueur des normes de la CECA seront complètement éludées par les membres de la Commission au profit des questions techniques[51]. »

Les documents apparaissant dans le rapport de la commission d'enquête identiques à ceux produits par l'enquête administrative ne laissent aucun doute quant au fait que les deux enquêtes, sous l'action de Roger Lefebvre, ont été menées de concert[56].

Enfin, l'enquête judiciaire est confiée à un juge d'instruction assisté de cinq experts : Maurice Guérin, Inspecteur Général des Mines honoraire et chargé de cours à l’Université de Liège ; Fernand Dacos, professeur à l’Université de Liège ; Lucien Denoël, professeur émérite à l’Université de Liège ; Gustave Tison, professeur émérite à l’École des Mines de Douai ; et l’Allemand Helmut Fritzche, professeur d’Exploitation des Mines à la Haute École d’Aix-la-Chapelle[56].

Ces experts judiciaires ont pour mission de

« suivre l’instruction ouverte à charge de X du chef d’homicide par imprudence dans l’affaire de la catastrophe minière du charbonnage du Bois du Cazier à Marcinelle, de prendre connaissance des dossiers et de donner leur avis motivé sur les circonstances et causes de la catastrophe et sur les responsabilités éventuellement encourues[57]. »

Le rapport des experts judiciaires s'oppose quasiment en tout point aux conclusions des deux enquêtes (administrative et parlementaire). Ils retiennent comme éléments causaux susceptibles d'engager des responsabilités individuelles et collectives : la signalisation compliquée et mal renseignée, les procédures de remontée et de descente des cages mal organisées, le fait de faire jouxter des conduites d'huile sous pression et électriques, le disjoncteur commandé par un seul relais, l'absence de moyen de lutte contre le feu au niveau 975 et le retard pris dans l'organisation des secours[51].

Le procès de Marcinelle

En première instance, cinq personnes sont mises à la cause. Il s'agit d'Adolphe Calicis, l'ingénieur des mines directeur des travaux du Bois du Cazier, d'Eugène Jacquemyns, l'ingénieur en chef du charbonnage, de Roger Lefebvre, directeur divisionnaire du bassin de Charleroi-Namur, celui-là même qui avait organisé l'enquête administrative et pris part à l'enquête parlementaire se voyait inculpé, de Philippe Dassargues, présent sur les lieux lors du sinistre, ingénieur des mines chargé de la surveillance du Bois du Cazier et de Louis Devleeschauwer, électricien de la société CONELVA chargé du contrôle des installations électriques du site minier[58].

Le procureur du Roi questionne le fait que lorsque l'accident est survenu, c'est Philippe Dassargues, le plus haut responsable sur place, qui aurait dû prendre la tête des opérations de sauvetage. Ensuite, lorsque son supérieur, Roger Lefebvre est arrivé sur place (Philippe Dassargues avait préféré quitter le site pour aller le chercher), c'est ce dernier qui aurait dû diriger la manœuvre[59].

Il y avait beaucoup d'attente par rapport à ce procès qui devait être, sur fond de lutte syndicale et de prise de conscience de la condition des ouvriers miniers, non seulement celui d'individus, mais également celui d'un système. Le parti communiste de Belgique, au travers de différentes instances financera un collège d'avocats pour les familles qui souhaitaient des réponses à leurs interrogations. Ce procès-là n'eut pas lieu. Le procès en première instance débuta le devant la 7e chambre correctionnelle de Charleroi qui s'était réunie dans un auditoire de l'Université du travail de Charleroi. Le verdict est rendu le . Les cinq prévenus sont acquittés. Les syndicats, les familles n'en décolérèrent pas ; on parla alors de « justice de classe ». Le ministère public et les parties civiles interjettèrent un appel devant la cour d'appel de Bruxelles. Après une quarantaine d'audiences, le , la cour d'appel condamna le seul Adolphe Calicis à six mois de réclusion avec sursis et 2 000 francs d'amende[60] et relaxe les quatre autres prévenus[61] - [59].

« pour avoir « (...) par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, involontairement causé la mort de 262 personnes (...), [et] porté des coups ou fait des blessures à 6 autres (...) »[62]. »

Cette condamnation fut vécue tant dans les rangs de la communauté des ingénieurs que parmi les représentants des ouvriers comme la condamnation d'un bouc émissaire. La S.A. des charbonnages du Bois du Cazier est également condamnée à supporter les frais de justice et à une amende de 2000 francs belges[59].

Les parties civiles, soutenues par les communistes se pourvoient en cassation qui rend son arrêt le . Il casse l'arrêt de la cour d'appel. Le public et les médias, à l'exception notable de la presse communiste, ne s'intéressent plus au procès qui est devenu une véritable querelle d'experts éludant soigneusement les questions de fond. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Liège. Les dirigeants de la mine, souhaitant mettre un terme aux poursuites judiciaires, transigent et règlent à l'amiable leur différend avec les parties civiles en octroyant 3 000 francs belges par victime[59] - [alpha 11].

La sécurité dans les mines belges

Avant 1956

En 1949, Jean Van Lierde, un ancien résistant, catholique, fervent opposant au colonialisme et conseiller de Patrice Lumumba, refuse de faire son service militaire. La Belgique ne permettant pas à cette époque de faire objection de conscience, il est emprisonné. À sa sortie, il est à nouveau contraint de faire son service militaire. Nouveau refus, nouvel emprisonnement. En 1952, le gouvernement belge lui propose de faire un service civil de trois années au Bois du Cazier. Il accepte. En 1953, il publie un opuscule intitulé Six mois dans l'enfer d'une mine belge[63]. Il est licencié sur le champ.

En , Gastone Lodolo tient une conférence à Dampremy durant laquelle il dénonce les conditions de sécurité dans lesquelles les mineurs sont contraints de travailler. Le ministre de la justice, Albert Lilar, le fait expulser du pays au motif de « nuisance à l'économie du pays »[64].

Un mois avant la catastrophe de Marcinelle, la cour d'appel de Liège rendait son verdict dans le cadre de l'affaire du puits du Many qui avait fait 26 morts, le . Les attendus du jugements parlent sans ambages[65] :

« Les dirigeants du Many se sont laissés hypnotiser par la production au détriment de la sécurité des ouvriers. Le charbonnage du Many travaillait dans des conditions qui constituaient un défi aux règles de la prudence la plus élémentaire. [...] L'explication de l'attitude des prévenus est à trouver dans un état d'esprit, l'état d'esprit trop intéressé de celui qui s'obstine à se servir d'un objet usé pour en retirer encore quelques bénéfices, malgré les dangers dont il menace autrui et qui, pour atteindre ce but, commet les pires imprudences. L'économie, quelle que soit son importance pour le bien général, ne peut prétendre étouffer les autres valeurs, la vie étant le plus grand bien de tous les biens et devant être prolongée jusqu'aux limites les plus extrêmes...[65] »

Après 1956

À la suite de la catastrophe du Bois du Cazier, d'importantes mesures furent adoptées dès 1957 en matière de prévention et de lutte contre les incendies miniers. Le port du masque fut rendu obligatoire et des recherches scientifiques furent menées pour réduire le risque d'incendie lié aux bandes transporteuses. Au niveau européen se tint une conférence internationale dans le cadre de la CECA qui promulgua pas moins de 308 résolutions qui pour la plupart furent mises en œuvre en Belgique. Elle déboucha également sur la mise sur pied d'une commission internationale permanente qui émit plus de 350 résolutions[66].

Couverture médiatique

La presse internationale couvrira la catastrophe durant de nombreuses semaines. En Belgique, pour la première fois, la télévision couvre l'événement au jour le jour[67]. Pierre Bellemare, sur Europe 1, récolte dans le cadre de son émission Vous êtes formidables, 28 millions de francs français pour venir en aide aux familles des victimes[68] (204 veuves et 417 orphelins).

Commémorations

Tous les une commémoration se déroule sur le site du Bois du Cazier durant laquelle, on fait tinter la cloche Maria Mater Orphanorum à 262 reprises et les noms des 262 victimes sont égrenés[16].

Marcinelle, Grand'Place, Monument international aux victimes du travail.

Marcinelle, Grand'Place, Monument international aux victimes du travail. Monument dédié aux Italiens morts lors de la catastrophe.

Monument dédié aux Italiens morts lors de la catastrophe. Cloche Maria Mater Orphanorum offerte par l'Italie pour la commémoration du drame.

Cloche Maria Mater Orphanorum offerte par l'Italie pour la commémoration du drame. « Où la lampe passe, le mineur doit passer ! » œuvre d'Antonio Nocera[alpha 12].

« Où la lampe passe, le mineur doit passer ! » œuvre d'Antonio Nocera[alpha 12].

- En 2006, le Tour d'Italie fait Ă©tape au Bois du Cazier pour saluer les victimes et les sauveteurs de la catastrophe[70].

- En 2006, la Monnaie royale de Belgique frappe une pièce de collection de 10 euros pour le 50e anniversaire de la catastrophe. La Poste belge émet un timbre de 0, 70 euro[71].

Le site du Bois du Cazier aujourd'hui

Le site, classé patrimoine mondial par l'UNESCO en 2012, comporte aujourd'hui un Espace 8 août 1956, un mémorial qui rend hommage aux 262 victimes, un Musée de l’Industrie et un Musée du Verre[72].

Annexes

Bibliographie

- Rapport de la commission d'enquête chargée de rechercher les causes de la catastrophe survenue au charbonnage du Bois de Cazier, le 8 août 1956, Bruxelles, ministère des Affaires économiques, , 297 p. (OCLC 255425957, lire en ligne).

- Willy Bourgeois, Serge Mayence (recueil des documents) et Dino Attanasio (illustrations), Marcinelle 1035 m, Gérard et Cie, coll. « Marabout junior » (no 84), , 147 p. (ASIN B0017X59NW, présentation en ligne).

- Felice Dassetto, Michel Dumoulin et al., 8 août 1956, Marcinelle, Louvain-la-Neuve, CIACO, , 171 p. (ISBN 2-87085-090-5).

- Marie-Louise De Roeck, Julie Urbain et Paul Lootens, Tutti cadaveri : le procès de la catastrophe du Bois du Cazier à Marcinelle, Bruxelles, éditions Aden, coll. « Epo », , 277 p. (ISBN 2-930402-21-0 et 978-2930402215).

- Jean-Louis Delaet, Alain Forti et Francis Groff, Le Bois du Cazier : Marcinelle, Bruxelles, Éditions Labor / Dexia, , 135 p. (ISBN 2-8040-1798-2 et 2-87193-308-1).

- GĂ©rard Detillieu, Il Ă©tait une fois, le pays noir, Charleroi, GĂ©rard Detillieu, , 124 p. (ISBN 2-9600073-0-1).

- Alain Forti et Christian Joosten, Cazier judiciaire : Marcinelle, chronique d'une catastrophe annoncée, éditions Luc Pire, coll. « Voix du jour », , 282 p. (ISBN 2-87415-606-X et 978-2874156069).

- Alain Forti et Christian Joosten, La catastrophe du Bois du Cazier : Extrait de Cazier judiciaire, Ă©ditions Renaissance du livre, , 150 p. (ISBN 978-2-507-05320-8).

- Marcel Leroy, Angelo Galvan, le Renard du Bois du Cazier, Ă©ditions Luc Pire, , 160 p..

- Nathalie Michel et Pierre-Philippe Poliart, Bois du Cazier, L'histoire d'un symbole, 2GATHER, , 190 p. (EAN 5419999100731), chap. VI (« accidents et catastrophe »), p. 100-183.

.

. - Anne Morelli (dir.) et Nicolas Verschueren (dir.), Retour sur Marcinelle, Bruxelles, Couleur livres, (ISBN 978-2-87003-875-8).

- Françoise Ory, Marcinelle : le 8 août 1956, 8h10�/cite>, Namur, Sudpresse, coll. « Les cahiers de Sudpresse », , 52 p..

- Nathalie Vanmunster, « Le charbonnage du Bois du Cazier », dans Jean-Patrick Duchesne et Pierre Henrion (dir.), Patrimoine et réaffectation en Wallonie, Namur, Région wallonne - division du Patrimoine, (ISBN 2-87401-180-0), p. 81-84.

Articles

- Jean Puissant, Guénaël Vande Vijver, « La catastrophe de Marcinelle entre mémoire et histoire », Les analyses de l'IHOES, actes de colloque,�/span> (lire en ligne [PDF]).

- Julie Urbain, « Le procès de la catastrophe du Bois du Cazier (1959-1962) », Brood & Rozen,�/span> (lire en ligne [PDF]).

- Philippe Tomsin, « Le fonctionnement de la commission d’enquête sur la catastrophe du charbonnage du Bois de Cazier (Marcinelle, 8 août 1956). Entretien avec le professeur Stassen », Revue du Nord,�/span> (lire en ligne [PDF]).

Documents sonores

- 18 bandes magnétiques, témoignages devant la Commission d'Enquête, Archives de l'État à Mons.

- En 1995/96, le chanteur compositeur Italo /Belge Claudio Scott, avec la participation de Alexandre Lambrix, (alors président des "Ex mineurs") compose et enregistre pour le 50ème anniversaire de la catastrophe, "Méditation" une chanson sur les mineurs et les mines en Wallonie.

- La chanteuse carolorégienne Claudine Mahy a consacré une chanson intitulée "I gn'aveû l'Cazier" ("Il y avait le Cazier"), interprétée en wallon de Charleroi I gn'aveû l'Cazier

Documentaires

- François de Brigode (journaliste), Pierre Bellemare (intervenant) et René Henoumont (intervenant), Bois du Cazier, Pierre Bellemare se souvient, RTBF (émission Ce Soir), (lire en ligne).

- Sarah Heinderyckx, Il y a 60 ans, la catastrophe du Bois du Cazier faisait 262 morts, RTBF, (lire en ligne).

- Pierre Manuel (Journaliste), Marcinelle, 5 ans après..., RTBF, 9000000, novembre 1961. (SONUMA).

- Robert Mayence (réalisateur), Christian Druitte (journaliste) et Marc Preyat, La catastrophe du Bois du Cazier, RTBF, (lire en ligne).

SĂ©rie TV

- Andrea Frazzi, Antonio Frazzi, « Marcinelle » (it), « Marcinelle, été 1956 » en français[73], « Inferno below » en anglais, novembre 2003, production: Bendom Film, Produzione Duemilla S.r.l., Rai Fiction, Rizzoli Audiovisivi. FIPA d'or au Festival international de programmes audiovisuels documentaires de Biarritz en 2004[74] - [75].

Bandes dessinées

- Sergio Salma, Marcinelle, 1956, Casterman (Ă©critures), 2012. (ISBN 9782203022256).

Liens externes

- Ressources pédagogiques

- [vidéo] Bois du Cazier - 08 août 1956 sur YouTube, hommage aux mineurs décédés le 8 août 1956 (portrait, nom, nationalité, lieu et date de naissance des 262 victimes).

- Liste des victimes sur le site du Bois du Cazier.

- Rapport de la commission d’enquête chargée de rechercher les causes de la catastrophe du Bois-de Cazier le 8 août 1956 sur Wikibooks.

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

Notes et références

Notes

- Il s'agit du puits Foraky, du nom de l'entreprise qui en assure le fonçage, il est situé à 52 mètres du puits d'extraction

- Encore appelé taqueur - (Michel et Poliart 2006, p. 123)

- Une berotte

- Il sera retrouvé asphyxié à cinquante mètres de l'envoyage du 975 où il officiait (in Philippe Tomsin, « Le fonctionnement de la commission d’enquête sur la catastrophe du charbonnage du Bois de Cazier (Marcinelle, 8 août 1956). Entretien avec le professeur Stassen », Revue du Nord, mars 2012, p. 209)

- cales de sécurité appelées arrêtoirs lolos

- Il s'agit de Dykierek et de Quinet.

- Du nom de la société qui en assurait le fonçage. Ce puits était encore appelé puits américain parce qu'il était financé par les deniers provenant du Plan Marshall - (Michel et Poliart 2006, p. 138)

- « On recule pour la fumée vers quatre paumes, nous sommes environ cinquante, il est une heure quart. Gonet »

- Ĺ’uvre du sculpteur Dominique Stroobant.

- Respectivement 22 et 7 victimes.

- Marcel Leroy mentionne 5 000 francs belges (Leroy 2016, p. non numérotées (chapitre I)).

- Réalisée en 2006 à l'initiative du Patronato INCA-CGIL, à l'occassion du 50e anniversaire de la Tragédie de Marcinelle, cette œuvre, communément appelée « Le ventre de la terre », représente le travail de la mine et ses dangers, mais aussi cette déchirure qu'est l'émigration et le retour espéré au pays (texte du panneau placé à côté de l'œuvre).

Références

- Urbain 2006, p. 7.

- Michel et Poliart 2006, p. 123.

- Mayence, Druitte et Preyat 1981, 1/3 19'06.

- Ministère des Affaires économiques, Rapport de la commission d’enquête chargée de rechercher les causes de la catastrophe du Bois-de Cazier le 8 août 1956, Robert Louis impr., Bruxelles, juin 1957, Annexe 5.2, 5.2.2: Caractéristiques du réseau électrique du charbonnage du Bois du Cazier, pp. 187 et sq.

- Michel et Poliart 2006, p. 124.

- Roger Rosart, « Reportage en enfer�/cite> », La Libre Belgique,�/span> (lire en ligne, consulté le ).

- Mayence, Druitte et Preyat 1981, 1/3 27'00.

- Michel et Poliart 2006, p. 123-124.

- Mayence, Druitte et Preyat 1981, 1/3 26'27.

- Michel et Poliart 2006, p. 125.

- Michel et Poliart 2006, p. 131.

- Michel et Poliart 2006, p. 132.

- Urbain 2006, p. 11 et sq..

- Mayence, Druitte et Preyat 1981, 1/3 25'20.

- Mayence, Druitte et Preyat 1981, 1/3 31'35.

- Leroy 2016, p. non numérotées (chapitre I).

- Michel et Poliart 2006, p. 134.

- Mayence, Druitte et Preyat 1981, 1/3 54'05.

- Michel et Poliart 2006, p. 137.

- Michel et Poliart 2006, p. 137-138.

- Michel et Poliart 2006, p. 138.

- Michel et Poliart 2006, p. 139.

- Michel et Poliart 2006, p. 140.

- Mayence, Druitte et Preyat 1981, 2/3 1'00.

- Michel et Poliart 2006, p. 146.

- Mayence, Druitte et Preyat 1981, 2/3 17'20.

- Mayence, Druitte et Preyat 1981, 2/3 37'03.

- Leroy 2016, p. non numérotées (chapitre IV).

- Forti et Joosten 2006, p. 168.

- Forti et Joosten 2006, p. 60.

- Roger Rosart, L'ange du Cazier, août 2006, La Libre Belgique.

- Mayence, Druitte et Preyat 1981, documentaire, 3/3 3'41.

- Michel et Poliart 2006, p. 142-145.

- Mayence, Druitte et Preyat 1981, 3/3 4'45.

- Forti et Joosten 2006, p. 144.

- Michel et Poliart 2006, p. 162.

- Bourgeois 1956, p. 92.

- Mayence, Druitte et Preyat 1981, 3/3 0'24.

- Mayence, Druitte et Preyat 1981, 3/3 5'35.

- Bourgeois 1956, p. 90 et sq..

- Leroy 2016, p. non numérotées (chapitre II).

- Forti et Joosten 2006, p. 57.

- Mayence, Druitte et Preyat 1981, documentaire, 2/3 6'15.

- Heinderyckx 2016, documentaire, 3'45.

- Mayence, Druitte et Preyat 1981, documentaire, 2/3 46'15.

- Le Vif, Il y a 55 ans, le drame du Bois du Cazier en images, août 2011.

- Leroy 2016, p. non numérotées (dernière page du premier chapitre).

- Michel et Poliart 2006, p. 181.

- Heinderyckx 2016, documentaire, 4'03.

- Urbain 2006, p. 9.

- Urbain 2006, p. 15.

- Mayence, Druitte et Preyat 1981, documentaire, 1/3 48'22.

- Mayence, Druitte et Preyat 1981, documentaire, 2/3 8'20.

- Mayence, Druitte et Preyat 1981, documentaire, 3/3 16'10.

- Urbain 2006, p. 14.

- Urbain 2006, p. 12 et sq..

- Urbain 2006, p. 13.

- Urbain 2006, p. 17.

- Urbain 2006, p. 15 et sq..

- Forti et Joosten 2015, p. 145.

- Forti et Joosten 2006, p. 265 et sq..

- Urbain 2006, p. 16.

- Jean Van Lierde, Six mois dans l'enfer d'une mine belge, jeunes gardes socialistes de Bruxelles, Bruxelles, 1953.

- Sébastien Jahan, « Marie-Louise De Roeck, Julie Urbain, Paul Lootens, Tutti cadaveri : le procès de la catastrophe du Bois du Cazier à Marcinelle », Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique [En ligne], 101 | 2007, mis en ligne le 22 juin 2009, consulté le 25 août 2018.

- Bourgeois 1956, p. 107 et sq..

- Mayence, Druitte et Preyat 1981, documentaire, 3/3 24'30.

- Urbain 2006, p. 12.

- Brigode 1986, documentaire, fournir le minutage si possible.

- « Le Roi inaugure le monument au mineur, à Marcinelle », Le Patriote Illustre,�/span> , p. 1650-1651.

- Leroy 2016, p. non numérotées (chapitre V).

- Universal Postal Union, BE080.06.

- Site du Bois du Cazier

- IMDb

- IMDb

- [vidéo] AmericaVideoFilms, Inferno Below sur YouTube.