Guerre de la cinquième coalition

La guerre de la Cinquième Coalition est un conflit qui opposa une coalition menée par l'empire d'Autriche et le Royaume-Uni à l'Empire français de Napoléon et à la Bavière. Les engagements entre la France et l'Autriche, les deux principaux belligérants, se déroulèrent dans toute l'Europe centrale entre avril et juillet 1809 et causèrent de lourdes pertes dans les deux camps. Le Royaume-Uni, déjà impliqué sur le continent dans la guerre d'Espagne, lança une expédition dans les Pays-Bas pour soulager l'Autriche mais celle-ci ne permit pas de changer le cours de la guerre. Malgré quelques victoires défensives mineures, l'absence dans la coalition de la Russie ou de la Prusse permit à Napoléon de remporter sur l'Autriche, dépassée en nombre, une victoire décisive lors de la sanglante bataille de Wagram.

| Date | 10 avril — 14 octobre 1809 |

|---|---|

| Lieu |

Europe centrale Pays-Bas et Italie |

| Issue |

Victoire française

|

| Changements territoriaux |

Le Premier Empire annexe les Provinces illyriennes La Bavière annexe le Tyrol et Salzbourg La Galicie occidentale est intégrée au sein du Duché de Varsovie L'Empire russe annexe Ternopil |

|

| 275 000 | 340 000 Autrichiens 40 000 Britanniques |

| >100 000 | >100 000 |

Batailles

Campagne d'Allemagne et d'Autriche

- Sacile

- Tann

- Teugen-Hausen

- Raszyn

- Abensberg

- Landshut

- Eckmühl

- Ratisbonne

- Neumarkt

- Radzymin (en)

- Caldiero

- Dalmatie

- Ebersberg

- Piave

- Malborghetto

- Linz (en)

- Essling

- Sankt Michael

- Stralsund

- Raab

- Gratz

- Wagram

- Korneuburg

- Stockerau

- Gefrees (en)

- Hollabrunn

- Schöngrabern (en)

- Znaïm

- Ölper

Le traité de Schönbrunn qui met fin au conflit fut extrêmement dur pour l'Autriche. Metternich et l'archiduc Charles avaient la préservation de l'empire d'Autriche comme objectif fondamental et firent de larges concessions pour obtenir une alliance franco-autrichienne et un traité d'amitié[1]. Si la plupart des terres héréditaires restaient aux mains des Habsbourg, l'Autriche dut céder les Provinces illyriennes à la France, la Galicie occidentale au duché de Varsovie, le Tyrol au royaume de Bavière[1] et la région de Tarnopol à la Russie. L'Autriche dut céder trois millions d'habitants, soit un cinquième de sa population totale[2]. Malgré la poursuite des combats dans la péninsule Ibérique, la guerre de la Cinquième Coalition fut le dernier conflit majeur en Europe jusqu'à ce que l'invasion française de la Russie en 1812 n'entraîne la création de la Sixième Coalition.

Contexte

La guerre continue

Depuis 1792, l'Europe est en état de guerre quasi-permanent, opposant la France révolutionnaire à une série de coalitions. Après dix ans d'affrontements, la Première République remporte la victoire sur la Première, puis la Deuxième Coalition. En mars 1802, la France (gouvernée par Napoléon en tant que Premier consul) et la Grande-Bretagne acceptèrent de mettre fin aux hostilités lors du traité d'Amiens ; en 1804, la guerre reprend entre la France (toujours dirigée par Napoléon, devenu empereur) et ses alliés, et la Troisième coalition (Autriche, Russie, Royaume-Uni, Suède, Naples). Celle-ci se dissout à la fin de l'année 1805, à la suite de la victoire française d'Austerlitz sur les troupes austro-russes.

En 1806, une Quatrième coalition est organisée, la Prusse remplaçant l'empire d'Autriche. Les Prussiens sont écrasés à la double bataille d'Iéna-Auerstaedt, puis ce sont les troupes russes, après la sanglante mais indécise bataille d'Eylau, qui sont définitivement battus à Friedland en juin 1807. Le traité de Tilsit qui mit fin à cette coalition et à deux ans d'affrontements en Europe consacra la position dominante de la France en Europe. Il affaiblit considérablement la Prusse et forma un axe franco-russe destiné à résoudre les conflits entre les nations européennes. Le blocus continental, visant à isoler le Royaume-Uni, qui n'a pas connu la défaite, du reste de l'Europe, est mis en œuvre à partir de 1806.

Pour appliquer totalement ce blocus, les forces françaises tentent d'intervenir au Portugal, seul pays encore en dehors de la sphère d'influence française. À la suite de l'échec de cette intervention, les Français interviennent dans les affaires intérieures espagnoles, profitant des rivalités de la monarchie bourbonne pour la renverser, et mettre à la place l'un des frères de Napoléon, Joseph Bonaparte à partir de 1808. Toutefois, si la monarchie écartée n'était pas extrêmement populaire, l'ingérence française dans la politique espagnole entraîne une résistance dans tout le pays, et mine la réputation de la puissance française : la guerre d'indépendance espagnole oblige l'empereur français, après la défaite de ses troupes à Bailén, à intervenir directement. Les Britanniques sont repoussés au Portugal après la bataille de La Corogne en janvier 1809, mais la guerre civile reste active, et gêne les nouvelles tentatives d'invasion du Portugal.

L'Autriche cherche une revanche

L'Autriche cherche une nouvelle confrontation avec la France pour venger les récentes défaites, et l'évolution de la guerre en Espagne l'encourage dans cette attitude. Elle est toutefois plus isolée que précédemment : la Russie a repris la guerre avec l'Empire ottoman ; elle est également engagée dans la guerre de Finlande avec la Suède, soutenue par le Royaume-Uni. La Prusse promet initialement d'aider l'Autriche mais renonce avant le déclenchement de la guerre[3]. À l'intérieur même du gouvernement de l'empire d'Autriche, le rapport de force entre pacifistes et bellicistes reste très équilibré : la large armée formée depuis la Troisième Coalition reste mobilisée, mais un rapport du ministre des Finances autrichien prévoit la faillite vers le milieu de l'année 1809 si cette mobilisation perdure[3]. L'archiduc Charles Louis d'Autriche estime que les Autrichiens ne sont pas prêts pour une nouvelle confrontation avec Napoléon, mais, commandant suprême de l'armée, il ne veut pas la démobiliser[3]. Le 8 février 1809, les bellicistes au sein du gouvernement impérial ont finalement gain de cause et décident de relancer la guerre contre la France.

Le désastre d'Austerlitz et le traité de Presbourg de 1805 ont indiqué que l'armée autrichienne a besoin de réformes. Napoléon a offert le trône d'Autriche à Charles après Austerlitz, ce qui lui vaut la méfiance de son frère, l'empereur François II d'Autriche. Même si Charles est autorisé à mener des réformes dans l'armée autrichienne, François conserve le contrôle du Hofkriegsrat (Conseil aulique) afin de superviser les activités de Charles en tant que commandant suprême[4].

En 1806, Charles émet de nouvelles règles concernant l'armée et les tactiques. L'innovation principale était le concept de « mass », une formation anti-cavalerie fondée sur le carré militaire[4]. Cette tactique n'est toutefois pas utilisée à moins d'être directement supervisée par Charles, les officiers autrichiens n'appréciant guère cette innovation[4]. Après les défaites d'Ulm et d'Austerlitz, les Autrichiens réintroduisent le modèle de six compagnies par bataillon, en remplacement du modèle de quatre compagnies par bataillon introduit par Mack à la veille de la guerre en 1805[4]. Mais les Autrichiens manquent de tirailleurs pour rivaliser avec leurs équivalents français ; la cavalerie est souvent divisée en petites unités dispersées dans toute l'armée et ne dispose pas de la puissance des larges unités de cavalerie françaises. Même si Charles tente d'introduire la structure de commandement française, les officiers autrichiens manquent souvent d'initiative et basent leurs décisions sur le plan initial ou sur des ordres écrits[5].

Préparatifs

Côté autrichien

Charles et le conseil aulique sont divisés sur la stratégie à suivre. Charles souhaite une puissante poussée depuis la Bohême afin d'isoler les forces françaises en Allemagne du Nord et achever rapidement les hostilités[6]. La plus grande partie de l'armée autrichienne étant déjà positionnée dans cette zone, cela semble l'opération la plus logique[6]. Le conseil aulique est cependant réticent car le Danube diviserait dans ce cas les forces de Charles et celles de son frère, l'archiduc Jean[6]. Il suggère à la place que l'attaque principale serait lancée au sud du Danube, pour pouvoir maintenir des communications aisées avec Vienne[6]. Après de longues discussions, le conseil l'emporte mais un temps précieux a été perdu.

Comme l'Autriche a perdu de nombreux officiers et soldats réguliers et ne peut pas compter sur ses alliés habituels, elle utilise la levée en masse employée auparavant par les Français, contrastant avec le choix français de remplacer le système de levée (utilisé depuis 1792) par une armée professionnelle basée sur les vétérans et les troupes d'élite.

Le plan d'attaque autrichien prévoyait que les 38 000 hommes de Bellegarde et les 20 000 hommes de Kollowrat devaient attaquer Ratisbonne à partir des montagnes bohèmes en passant par le district de Cham. Le centre et les réserves autrichiens comprenant 66 000 hommes devaient également avancer sur Ratisbonne en passant par Schärding et les 61 000 soldats de l'aile gauche menés par Kienmayer devaient prendre Landshut et sécuriser le flanc gauche de l'offensive[7]. Par ailleurs, un corps d'armée de 32 000 hommes, commandé par l'archiduc Ferdinand, était placé en Galicie afin d'envahir le duché de Varsovie, allié et vassal de l'Empire français et où stationnait la petite armée polonaise du général Józef Poniatowski.

Côté français

Napoléon n'est pas entièrement certain des intentions autrichiennes. Il est alors à Paris et conseille le principal commandant français dans le sud de l'Allemagne, le maréchal Berthier, sur les points stratégiques et le déploiement des forces. Il prévoit de faire de la vallée du Danube le principal théâtre d'opération, comme il l'avait fait en 1805 ; pour empêcher une invasion autrichienne de l'Italie du Nord, il y déploie des unités commandées par Eugène de Beauharnais et Marmont[8]. De mauvais renseignements donnent à Napoléon l'impression que l'attaque autrichienne principale viendrait au nord du Danube[9] et le 30 mars, il écrit une lettre à Berthier expliquant son intention de masser 140 000 soldats aux alentours de Ratisbonne, bien plus au nord d'où les Autrichiens prévoient d'attaquer[10]. Ces erreurs de jugements font que l'armée française est mal positionnée au début des hostilités.

Opérations militaires

L'Autriche frappe la première

Au matin du 10 avril, des éléments d'avant-garde de l'armée autrichienne franchirent l'Inn et entrèrent en Bavière. Les mauvaises routes et le temps pluvieux ralentirent l'avancée autrichienne durant la première semaine mais les unités bavaroises durent lentement se retirer. L'attaque autrichienne arriva une semaine avant ce que Napoléon avait anticipé et en son absence, le rôle de Berthier devint critique. Berthier se révéla être un mauvais commandant, une caractéristique aggravée par le fait que plusieurs messages de Paris arrivèrent en retard et furent mal interprétés lorsqu'ils arrivèrent au quartier général[11]. Alors que Napoléon avait écrit à Berthier qu'une attaque autrichienne avant le 15 avril devrait être reçue par une concentration française autour de Donauwörth et d'Augsbourg, Berthier se concentra sur une phrase appelant Davout à stationner son IIIe corps autour de Ratisbonne et ordonna au « maréchal de fer » de progresser sur la ville en dépit de la pression autrichienne[11].

La Grande Armée d'Allemagne était maintenant dans une position périlleuse car ses deux ailes séparées de 75 km étaient uniquement liés par le mince cordon bavarois. Berthier, les maréchaux français et les sans-grades étaient tous évidemment frustrés par l'apparente inutilité des marches et des contre-marches[12]. Le 16 avril, l'avant-garde autrichienne avait repoussé les Bavarois jusqu'à Landshut et sécurisé un passage sur l'Isar. Napoléon arriva finalement à Donauwörth le 17 avril après une furieuse chevauchée depuis Paris. Charles se félicita de ses premiers succès et envisagea de détruire les corps isolés de Davout et de Lefebvre dans une manœuvre d'encerclement. Quand Napoléon réalisa que d'importantes troupes autrichiennes avaient déjà franchi l'Isar et marchaient vers le Danube, il insista pour que toute l'armée française soit déployée derrière l'Ilm en moins de 48 heures dans l'espoir de rattraper les erreurs de Berthier[13]. Ses ordres étaient cependant irréalistes car il sous-estimait le nombre de troupes autrichiennes qui avançaient vers Davout ; Napoléon croyait que Charles n'avait qu'un seul corps au-delà de l'Isar mais en fait, les Autrichiens avaient cinq corps progressant vers Ratisbonne soit 80 000 hommes[13]. Napoléon devait agir rapidement pour sauver son flanc gauche de la destruction.

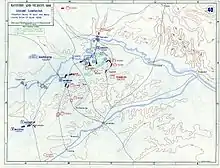

La manœuvre de Landshut

Davout anticipa le danger et retira ses troupes de Ratisbonne en ne laissant qu'une garnison de 2 000 hommes[14]. Les colonnes autrichiennes avançant vers le nord dans la région de Kelheim-Abbach rencontrèrent quatre colonnes françaises progressant vers l'ouest en direction de Neustadt au début du 19 avril. Les attaques autrichiennes furent lentes, mal coordonnées et aisément repoussées par les vétérans du IIIe corps français. Napoléon savait que des combats avaient lieu dans le secteur de Davout et planifia une nouvelle stratégie pour battre les Autrichiens : tandis que ces derniers attaquaient au nord, le corps de Masséna, plus tard renforcé par les forces d'Oudinot, pourraient attaquer au sud-est en direction de Freising et de Landshut dans l'espoir d'encercler la totalité de la ligne autrichienne et de soulager la pression sur les troupes de Davout[15]. Napoléon était raisonnablement confiant dans la capacité de Davout et de Lefebvre à fixer l'adversaire pendant que ses autres forces balayeraient les arrières des Autrichiens.

Les premières attaques se déroulèrent bien car le Ve corps autrichien gardant Abensberg fut mis en déroute par les Français. Cependant, Napoléon agissait selon des renseignements erronés ce qui rendait ses objectifs difficiles à atteindre[16]. L'avancée de Masséna vers Landshut demandait trop de temps, ce qui permit à Hiller de s'échapper en traversant l'Isar au sud. Le pont sur le Danube fournissait un accès aisé à Ratisbonne et permit aux Autrichiens de s'échapper ce qui empêcha la destruction complète de l'armée voulue par Napoléon. Le 20 avril, les Autrichiens avaient perdu 10 000 hommes, 30 canons et 7 000 véhicules mais représentaient toujours une force combattante redoutable[17]. Dans la soirée, Napoléon réalisa que les combats de la journée n'avaient impliqués que deux corps autrichiens. Charles avait encore la possibilité de s'échapper vers l'est en direction de Straubing s'il le voulait.

Le 21, Napoléon reçut une dépêche de Davout qui parlait d'affrontements majeurs près de Teugen-Hausen. Davout conserva ses positions et malgré l'envoi de renforts, environ 36 000 français affrontaient 75 000 autrichiens[18]. Lorsque Napoléon apprit finalement que Charles ne se retirait pas vers l'est, il réaligna l'axe de la Grande Armée dans une opération connue sous le nom de « manœuvre de Landshut ». Toutes les forces françaises disponibles, à l'exception des 20 000 soldats de Bessières qui pourchassaient Hiller, se précipitèrent contre Eckmühl dans une nouvelle tentative pour encercler les Autrichiens et soulager leurs camarades assiégés[19]. Le 22 avril, Charles avait laissé 40 000 hommes sous le commandement de Rosenberg et Hohenzollern pour attaquer Davout et Lefebvre tandis qu'il avait détaché deux corps commandés par Kollowrat et Liechtenstein pour s'emparer de la rive de l'Abbach[19]. À 13 h, cependant, le son du canon au sud pouvait être entendu annonçant l'arrivée de Napoléon. Davout ordonna immédiatement une attaque générale sur l'ensemble de la ligne en dépit de son infériorité numérique[20]. Les renforts de Napoléon décimèrent le flanc gauche autrichien. La bataille d'Eckmühl se termina par une large victoire française et Charles décida de se retirer au-delà du Danube vers Ratisbonne. Napoléon lança ensuite Masséna pour reprendre Straubing à l'est tandis que le reste de l'armée poursuivit les Autrichiens en déroute. Les Français reprirent Ratisbonne après une charge héroïque menée par Lannes mais la grande majorité des forces autrichiennes parvint à se retirer en Bohême. Napoléon tourna ensuite son attention au sud vers Vienne où il affronta plusieurs fois les forces de Hiller comme lors de la bataille d'Ebersberg le 3 mai. Dix jours plus tard, la capitale autrichienne tomba pour la deuxième fois en quatre ans.

Aspern-Essling

Les 16 et 17 mai, la principale armée autrichienne commandée par Charles arriva dans le Marchfeld, une plaine au nord-est de Vienne juste au-delà du Danube qui servait souvent de zone d'entraînement pour les forces militaires autrichiennes. Charles garda le gros de ses forces à plusieurs kilomètres derrière le fleuve afin de pouvoir déployer ses troupes où Napoléon déciderait d'attaquer. Le 20 mai, Charles apprit par ses observateurs sur la colline de Bissam que les Français construisaient un pont à Kaiser-Ebersdorf[21] juste au sud-ouest de l'île de Lobau qui menait au Marchfeld. Le 21, les Français franchirent le Danube de vive force à Kaiser-Ebersdorf et Charles ordonna une avance générale de ses 98 000 hommes et 292 canons organisés en cinq colonnes[22]. La tête de pont française reposait sur deux villages : Aspern à l'ouest et Essling à l'est. Napoléon n'avait pas prévu de rencontrer une opposition et les ponts reliant les troupes françaises d'Aspern-Essling à Lobau n'étaient pas protégés avec des palissades, ce qui les rendaient hautement vulnérables face aux navires autrichiens qui auraient été enflammés[23].

La bataille d'Aspern-Essling commença à 14h30 le 21 mai. Les premières attaques autrichiennes mal coordonnées contre Aspern échouèrent complètement mais Charles persista. Finalement, les Autrichiens parvinrent à s'emparer de tout le village. L'attaque d'Essling ne commença pas avant 18h00 car les quatrième et cinquième colonnes avaient plus de chemin à parcourir[23]. Les Français repoussèrent toutes les attaques sur le village durant la journée du 21. Le 22, les combats commencèrent dès 3 h du matin et quatre heures plus tard, les Français avaient repris Aspern. Napoléon disposait maintenant de 71 000 hommes et 152 canons sur l'autre rive mais les Français étaient toujours dangereusement inférieurs en nombre[24]. Il lança alors un assaut massif contre le centre autrichien pour donner suffisamment de temps au IIIe corps pour qu'il puisse traverser et remporter la victoire. Lannes avança avec trois divisions d'infanterie sur 1 km avant que les Autrichiens n'engagent leurs réserves et n'obligent les Français à se replier[25]. À 21h00, le pont français fut une nouvelle fois détruit par de lourds chalands que les Autrichiens avaient fait dériver grâce au courant. Charles lança une autre puissante offensive une heure plus tard et s'empara d'Aspern pour de bon mais ne put reprendre Essling. Cependant la ville tomba quelques heures plus tard malgré la défense obstinée d'un grenier à blé. Napoléon se retira mais la Garde impériale commandée par le général Rapp désobéit aux ordres de l'Empereur et reprit Essling[26]. Charles poursuivit ses bombardements qui coûtèrent la vie au maréchal Lannes. Les affrontements diminuèrent peu après et les Français se replièrent sur l'île de Lobau. Les Français n'étaient pas parvenus à traverser le Danube et Charles avait infligé la première défaite majeure de la carrière militaire de Napoléon.

Wagram

Après sa défaite à Aspern-Essling, Napoléon passa six semaines à planifier son offensive pour parer à toute éventualité avant de tenter une nouvelle traversée du Danube[27]. Les Français amenèrent plus de soldats, de canons et mirent en place de meilleures mesures défensives pour assurer le succès de la prochaine traversée. Du 30 juin aux premiers jours du mois de juillet, les Français franchirent le Danube de vive force avec pas moins de 188 000 hommes marchant à travers le Marchfeld en direction des Autrichiens[27]. Initialement, la seule résistance fut celle des divisions avancées de Nordmann et de Klenau car le gros de l'armée se tenait 8 km en retrait autour du village de Wagram[28]. Après avoir réussi la traversée, Napoléon ordonna une offensive générale pour éviter que les Autrichiens ne puissent s'échapper durant la nuit. De violents assauts menés contre le village de Baumersdorf permirent aux Français de remporter une victoire presque immédiate mais finalement, les Autrichiens réussirent à tenir leurs positions et bloquèrent l'avancée française. De nouvelles attaques sur la gauche de la ligne menées par Macdonald ne permirent aucune avancée significative. À la fin du premier jour, les Français avaient pris pied dans le Marchfeld mais ils ne purent aller plus loin.

Le 6 juillet, Charles planifia un encerclement qui nécessitait une marche rapide des forces de son frère Jean à quelques kilomètres à l'est du champ de bataille. Le plan de Napoléon impliquait également une encerclement du flanc gauche de l'armée autrichienne par le IIIe corps de Davout tandis que le reste de l'armée bloquait les forces autrichiennes. Le IVe corps de Klenau soutenu par le IIIe de Kollowrat ouvrit les hostilités le deuxième jour à 4h00 avec un puissant assaut sur la gauche de la ligne française qui dut abandonner Aspern et Essling[29]. Dans le même temps, un événement consternant se produisit durant la nuit. Bernadotte avait unilatéralement retiré ses troupes du village clé d'Aderklaa du fait d'un bombardement d'artillerie ce qui compromettait sérieusement l'ensemble du dispositif français[29]. Napoléon était horrifié et envoya deux divisions du corps de Masséna soutenu par la cavalerie pour reprendre cette position critique. Après des combats difficiles au départ, Masséna envoya la division de réserve de Molitor, ce qui permit lentement mais sûrement de reprendre le contrôle d'Aderklaa avant de le reperdre après de violentes contre-attaques autrichiennes. Pour gagner du temps et permettre à l'attaque de Davout de se mettre en place, Napoléon envoya 4 000 cuirassiers contre les lignes autrichiennes[30] mais leurs efforts ne menèrent à rien. Pour sécuriser son centre et sa gauche, Napoléon assembla une grande batterie de 112 canons qui commença à pilonner lourdement les lignes autrichiennes[31]. Comme les hommes de Davout progressaient contre la gauche autrichienne, Napoléon lança l'attaque sur le centre. les troupes furent décimées par l'artillerie autrichienne mais ils parvinrent à percer au centre, cependant l'avancée tactique ne put être exploitée du fait du manque de cavalerie dans la zone. Néanmoins, lorsque Charles jaugea la situation, il réalisa que ce n'était plus qu'une question de temps avant que le dispositif ne s'effondre complètement et il ordonna une retraite vers la Bohême dans l'après-midi. Son frère Jean arriva sur le champ de bataille à 14h00, trop tard pour avoir un quelconque impact sur le résultat et il se retira également vers la Bohême.

Les Français ne poursuivirent pas immédiatement les Autrichiens car ils étaient épuisés par deux jours de combats féroces. Après avoir récupéré, ils poursuivirent les Autrichiens et les rattrapèrent à Znaïm à la mi-juillet. Charles dut signer un armistice avec Napoléon. Les combats entre la France et l'Autriche étaient finis, bien que plusieurs mois de querelles furent encore nécessaires avant la signature du traité de paix.

Autres théâtres

En Italie, l'archiduc Jean attaqua le beau-fils de Napoléon, Eugène de Beauharnais. Les Autrichiens repoussèrent plusieurs assauts français lors de la bataille de Sacile en avril. Eugène dut se replier sur Vérone et sur l'Adige afin de regrouper ses forces pour lancer une offensive mieux préparée, qui permit d'expulser les Autrichiens du nord de l'Italie. L'armée franco-italienne commandée par le vice-roi Eugène poursuivit l'armée de l'archiduc Jean aux frontières de la Hongrie, au cœur de l'Empire autrichien, et battit cette dernière lors de la bataille de Raab le 14 juin 1809. Cette bataille repoussa l'armée de l'archiduc plus à l'est et l'empêcha de rejoindre l'armée principale autrichienne de l'archiduc Charles à Wagram. Les forces d'Eugène purent en revanche rejoindre l'armée principale de Napoléon[32].

En Dalmatie, Marmont, sous le commandement nominal d'Eugène, combattit contre le général Stoichevich (de). Marmont lança une offensive dans les montagnes le 30 avril mais fut repoussé par les grenzers[33]. En dépit des revers initiaux, Marmont continua ses attaques et rejoignit Napoléon à Wagram.

Sur le théâtre d'opération du duché de Varsovie, l'archiduc Ferdinand déclencha les hostilités le 14 avril 1809. Poniatowski, avec sa petite armée de 16 000 hommes, battit les Autrichiens à Raszyn le 19 avril. Malgré cela, les Polonais durent abandonner Varsovie, capitale du duché, et les forces autrichiennes occupèrent la ville, y laissant une forte garnison, ce qui affaiblit l'effectif du reste de l'armée d'invasion. Poniatowski se lança alors sur les arrières autrichiens en envahissant la Galicie, territoire autrichien issu des partages de la Pologne et dont la population accueillit favorablement les troupes de Poniatowski. Durant le mois de mai, les forces polonaises prirent les principales villes de la province : Lublin (14 mai), Sandomir (18 mai), Zamość (20 mai) et Lvov (27 mai). Les Autrichiens abandonnèrent alors Varsovie le 1er juin pour défendre leur territoire et purent reprendre Lvov en juin, ce qui n’empêcha pas les Polonais de se diriger vers l'ouest de cette province et d'occuper Cracovie le 15 juillet. L'armistice de Znaïm fixa également l'échec autrichien sur le front polonais. Sur ce secteur, l'alliance franco-russe issue du traité de Tilsit de 1807, et à la suite de l'entrevue d'Erfurt entre Napoléon et le tsar Alexandre Ier, en octobre 1808, s'avéra illusoire : selon cette alliance, les Russes devaient appuyer les Polonais face aux Autrichiens. Lorsque Poniatowski se lança en juin à la conquête de l'ouest de la Galicie, les Russes ne cherchèrent pas à éviter le retour des troupes autrichiennes à Lvov, et cherchèrent même à occuper Cracovie avant les Polonais avec l'accord tacite des Autrichiens, ces derniers les laissant progresser rapidement en Galicie.

Dans le Tyrol, l'aubergiste Andreas Hofer prit la tête de la rébellion tyrolienne contre la domination bavaroise et française. Le soulèvement rencontra des succès importants et immobilisa deux armées françaises, celle du maréchal Lefebvre au nord et celle du vice-roi d'Italie Eugène de Beauharnais au sud, mais fut écrasé après la victoire de Wagram. Hofer fut exécuté par un peloton d'exécution en 1810.

En Allemagne centrale, une force conjointe d'Autrichiens, de Brunswickois et de Hessois, sous le commandement du général Kienmayer, entra dans le royaume de Saxe, allié de Napoléon, s'empara de Dresde et Leipzig, repoussa l'armée du frère de Napoléon Jérôme Bonaparte et défit un corps mené par le général Junot à la bataille de Gefrees avant d'occuper brièvement Nuremberg et Bayreuth. Cependant, à ce moment, la principale armée autrichienne avait été battue à Wagram et l'armistice de Znaïm avait été signé. 2 000 volontaires de Brunswick-Oels parvinrent à atteindre la mer du Nord et passèrent au service de l'Angleterre pour aller renforcer la King's German Legion[34] - [35].

Dans les Pays-Bas, les Britanniques lancèrent l'expédition de Walcheren pour réduire la pression sur les Autrichiens. La force britannique de plus de 39 000 hommes débarqua à Walcheren le 30 juillet. Cependant, les Autrichiens avaient déjà perdu la guerre. L'expédition fut caractérisée par peu de combats et de lourdes pertes du fait du paludisme. Plus de 4 000 soldats moururent et les autres se retirèrent en décembre 1809[36].

Conséquences

Le traité de Schönbrunn signé le 14 octobre 1809 était très dur envers l'Autriche. La France recevait la Carinthie, la Carniole et les ports de l'Adriatique tandis que la Galicie était cédée aux Polonais et le Tyrol aux Bavarois. L'empire d'Autriche perdait trois millions d'habitants soit environ 20 % de la population totale. L'empereur François acceptait également de payer une lourde indemnité, reconnaissait le frère de Napoléon, Joseph, comme roi d'Espagne et réaffirmait son soutien au blocus continental[2]. L'armée autrichienne ne dépassera jamais plus les 150 000 hommes jusqu'à la fin des guerres napoléoniennes[2]. La défaite autrichienne ouvrait la voie au mariage de Napoléon et de la fille de l'empereur François, Marie-Louise d'Autriche. Napoléon pensait que ce mariage éliminerait une future menace autrichienne mais la politique des Habsbourg n'était pas aussi liée aux liens familiaux que Napoléon l'avait pensé.

L'impact du conflit ne fut pas entièrement positif du point de vue français. Les révoltes dans le Tyrol et le royaume de Westphalie durant le conflit indiquaient que la population allemande était mécontente de la domination française. Quelques jours après la signature du traité, un Allemand de 18 ans nommé Frédéric Staps tenta de poignarder l'Empereur lors d'une revue militaire mais en fut empêché par le général Rapp[37]. Les forces naissantes du nationalisme allemand étaient déjà bien implantée à cette période et la guerre de la Cinquième Coalition joua un rôle important dans leur développement[37]. En 1813, lorsque la Sixième Coalition affronta les Français pour le contrôle de l'Europe centrale, les populations allemandes s'opposèrent violemment à la domination française et soutinrent largement les Alliés.

La guerre sapa également la supériorité militaire française et l'image de Napoléon. La bataille d'Aspern-Essling fut la première défaite majeure de la carrière de Napoléon et fut bien accueillie dans toute l'Europe. Les Autrichiens montrèrent également que la vision stratégique et l'aptitude tactique n'étaient plus un monopole français[38]. Le déclin de la compétence tactique de l'infanterie française mena les Français à éviter les manœuvres et à compter sur le simple poids du nombre pour réussir une percée comme le montra l'attaque de Macdonald à Wagram[38].

La Grande Armée perdit de sa force car les vétérans disparus à Austerlitz et à Iéna furent remplacés par des conscrits[39]. De plus, les armées de Napoléon étaient de plus en plus composées de soldats étrangers ce qui sapait le moral[39]. Même si Napoléon continuait de manœuvrer avec sa brillance habituelle, comme le montra le redressement spectaculaire des positions françaises, la taille de plus en plus importante de ses armées rendait difficile leur utilisation même pour lui[39]. L'étendue de la guerre augmentait trop vite pour que Napoléon puisse complètement maîtriser les opérations militaires. Cela lui fut fatal lors de l'invasion de la Russie en 1812[39].

Annexes

Bibliographie

- (en) Brooks, Richard (editor). Atlas of World Military History. London: HarperCollins, 2000. (ISBN 0-7607-2025-8)

- (en) Chandler, David G. The Campaigns of Napoleon. New York: Simon & Schuster, 1995. (ISBN 0-02-523660-1)

- (en) Fisher, Todd & Fremont-Barnes, Gregory. The Napoleonic Wars: The Rise and Fall of an Empire. Oxford: Osprey Publishing Ltd., 2004. (ISBN 1-84176-831-6)

- (en) Petre, F. Loraine. Napoleon and the Archduke Charles, Kessinger Publishing (2003). (ISBN 0-7661-7385-2)

- (en) Uffindell, Andrew, Great Generals of the Napoleonic Wars, Staplehurst, Spellmount Ltd, , 1re éd., 286 p. (ISBN 978-1-86227-177-7, LCCN 2003447125)

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « War of the Fifth Coalition » (voir la liste des auteurs).

- Todd Fisher & Gregory Fremont-Barnes, The Napoleonic Wars: The Rise and Fall of an Empire. p. 144

- David G. Chandler, The Campaigns of Napoleon. p. 732.

- Fisher & Fremont-Barnes p. 106

- Fisher & Fremont-Barnes p. 108

- Fisher & Fremont-Barnes pp. 108–9

- David G. Chandler, The Campaigns of Napoleon. p. 676.

- Chandler pp. 676–77

- Chandler p. 671

- Chandler p. 672

- Chandler p. 673

- Chandler pp. 678–79

- Chandler p. 679

- Chandler p. 681

- Chandler p. 682

- Chandler p. 683

- Chandler p. 686

- Chandler p. 687

- Chandler p. 689

- Chandler p. 690

- Chandler p. 691

- Andrew Uffindell, Great Generals of the Napoleonic Wars. p. 174

- Uffindell p. 175

- Uffindell p. 177

- Uffindell p. 178

- Uffindell pp. 178–79

- Uffindell p. 179

- Chandler p. 708

- Fisher & Fremont-Barnes p. 134

- Fisher & Fremont-Barnes p. 139

- Fisher & Fremont-Barnes p. 141

- Fisher & Fremont-Barnes p. 142

- Fisher & Fremont-Barnes p. 122

- Fisher & Fremont-Barnes p. 123

- F. Loraine Petre, Napoleon and the Archduke Charles. p. 318

- Jean Tulard (dir.), L'Europe de Napoléon, Horvath, 1989, p. 174-175.

- The British Expeditionary Force to Walcheren: 1809 The Napoleon Series, consulté le 5 septembre 2006.

- Chandler p. 736.

- Richard Brooks (editor), Atlas of World Military History. p. 115

- Brooks (editor) p. 114