Forêt nationale de Shoshone

La forêt nationale de Shoshone (en anglais, Shoshone National Forest) est une forêt nationale des États-Unis s'étendant sur près de 10 000 km2 dans l'État du Wyoming. Elle est la première forêt des États-Unis protégée par l'État fédéral. À l'origine partie intégrante de la réserve de Yellowstone Timberland, la forêt est délimitée à la suite d'une résolution votée par le Congrès et ratifiée en 1891 par le président Benjamin Harrison[1]. Un total de quatre zones vierges et non exploitables se situe dans la forêt, protégeant ainsi plus de la moitié du territoire du développement humain. La forêt nationale de Shoshone possède une riche biodiversité rarement égalée dans les autres zones protégées ; elle abrite de nombreuses plaines de Artemisia tridentata (sorte d'arbrisseau de genre armoise typique en Amérique du Nord), des forêts d'épicéas et de sapins et des zones montagneuses s'achevant en pics escarpés.

| Forêt nationale de Shoshone | |||

| |||

| Localisation | |||

|---|---|---|---|

| Coordonnées | 44° 06′ 33″ nord, 109° 32′ 33″ ouest | ||

| Pays | |||

| État | |||

| Géographie | |||

| Superficie | 998 200 ha | ||

| Administration | Service des forêts des États-Unis |

||

| Géolocalisation sur la carte : États-Unis

Géolocalisation sur la carte : Wyoming

| |||

La forêt comprend trois importantes chaînes de montagnes : la cordillère d'Absaroka, les monts Beartooth et la cordillère de Wind River. Le parc national de Yellowstone est situé le long de la limite occidentale de la forêt, le reste de partie occidentale de la forêt touchant la forêt nationale de Bridger-Teton qui est séparée du parc de Yellowstone par la Continental Divide. La frontière Est comprend des propriétés privées, des territoires gérés par le Bureau of Land Management et la réserve indienne de Wind River dépendant des tribus Shoshones et Arapahos. La forêt nationale de Custer, qui longe le Montana, correspond à la frontière nord. La piste de l'Oregon, importante route de migration du XIXe siècle, passe au sud de la forêt où le South Pass permettait jadis aux migrants d'éviter les montagnes trop escarpées. Toute la forêt est partie intégrante du Greater Yellowstone Ecosystem, une étendue ininterrompue de terres protégée par l'État fédéral et couvrant à peu près 20 millions d'acres, soit 80 937 km2.

Géographie

Topologie et géologie

.jpg.webp)

L'altitude dans la forêt de Shoshone varie de 1 402 mètres près de Cody à 4 207 mètres au sommet du pic Gannett, ce qui représente un dénivelé d'environ 2 800 mètres. La forêt comprend trois chaînes de montagnes se distinguant toutes géologiquement les unes des autres. Elles sont partie intégrante des montagnes Rocheuses et se situent à un point de transition entre les Rocheuses du centre et du nord.

La cordillère d'Absaroka tire son nom de la tribu amérindienne des Crows, bien que cette dernière habitait essentiellement la partie la plus au nord de la cordillère. Les montagnes formant la cordillère d'Absaroka se situent majoritairement dans la forêt, leur plus haut sommet est le pic Francs qui culmine à 4 009 mètres. Cette chaîne de montagne s'étend sur plus de 160 km du nord au sud à travers les régions nord et est de la forêt, de la frontière du Montana jusqu'au sud de Dubois. Les deux plus importants cols de montagne de la cordillère d'Absaroka sont le col de Sylvan, qui mène à l'entrée Est du parc national de Yellowstone, et le col de Togwotee, qui donne accès au Jackson Hole et au parc national de Grand Teton. Les pics rocheux sont d'origine basaltique et sont le résultat d'une activité volcanique s'étant déroulée il y a 50 millions d'années durant l'Éocène[2]. La roche elle-même est d'aspect relativement sombre et consiste en rhyolite, andésite et brèche. À cause de l'érosion produite par les glaciers et l'eau, et la relative souplesse de la roche, la cordillère d'Absaroka est d'apparence assez escarpée. De l'or fut extrait des versants du pic Francs jusqu'en 1907 et la petite ville fantôme de Kirwin sert aujourd'hui de lieu touristique. La cordillère abrite également plusieurs lacs y compris les sources des deux rivières Bighorn et Yellowstone.

Les monts Beartooth, situées dans la portion la plus au nord de la forêt, sont d'origines granitiques et métamorphiques. Certaines des roches formant les montagnes datent d'approximativement 3,96 milliards d'années, leur formation remontant au précambrien, ce qui les place parmi les roches les plus anciennes de la Terre[3]. Bien que souvent considérées comme partie de la cordillère d'Absaroka, les monts Beartooth se distinguent de par leur apparition et leur histoire géologique. Leur formation remonte approximativement à 70 millions d'années durant l'orogénie laramienne. Elles consistent en de vastes plateaux balayés par les vents et des pics escarpés surplombant parfois de hautes falaises abruptes. Les roches granitiques, gneissiques et micaschistes sont riches en minéraux comme le chrome et le platine. Les minéraux de type biotite, amphibole et pyroxène contiennent entre autres du fer et du magnésium. Le quartz et le feldspath sont également assez communs. Les géologues pensent que durant leur histoire, les monts Beartooth culminèrent au moins une fois aux alentours des 6 000 mètres d'altitude. Mais l'érosion qui suivit pendant des dizaines de millions d'années réduisit leur altitude à environ 12 000 pieds (3 657 mètres) pour les plus hauts sommets. Le nombre de lacs présents dans les monts Beartooth et situés sur le territoire de la forêt de Shoshone est estimé à 300. Une partie de ces lacs naquit à la suite du recul des glaciers après le dernier maximum glaciaire, également connu sous le nom de glaciation de Würm, qui s'acheva brutalement il y a 10 000 ans. L'autoroute de Beartooth (U.S. Route 212) traverse le col de Beartooth à une altitude de 3 345 mètres et redescend ensuite vers l'entrée nord-est du parc national de Yellowstone.

La cordillère de Wind River s'étend sur la partie sud de la forêt et se compose principalement de roches granitiques, gneissique et micaschistes. Le pic Gannett est le plus haut sommet du Wyoming, seuls 7 autres pics excèdent les 4 115 mètres dans la cordillère[4]. À une certaine époque le pic Fremont était considéré comme le plus haut sommet des montagnes Rocheuses, à cause de l'importance qu'il donnait lorsqu'il était observé depuis la piste de l'Oregon. Au total, plus de 230 montagnes s'élèvent au-dessus des 3 600 mètres. La cordillère de Wind River est très célèbre chez les alpinistes du monde entier grâce à sa roche solide et aux nombreuses voies d'escalade. Le cirque of the Towers, situé dans la Popo Agie Wilderness, est une des destinations préférées des grimpeurs et des randonneurs. Les couloirs d'escalades entourant le cirque sont estimés à 200. Cette zone héberge également des centaines de lacs y compris les sources de la Wind River.

Au total, la forêt de Shoshone comprend plus de 500 lacs et plus de 4 000 km de rivières et cours d'eau. La Clarks Fork Yellowstone reçoit le titre de National Wild and Scenic River sur un parcours de 35 km à travers la forêt. Elle est parfois surmontée de falaises imposantes dépassant les 610 mètres, notamment lorsqu'elle traverse des gorges. Les versants Est de la Continental Divide sont recouverts de forêt, et toutes les rivières s'écoulant en dehors de ces forêts se déversent finalement dans le golfe du Mexique[5].

Glaciologie

Selon le Service des forêts des États-Unis, la forêt nationale de Shoshone possède le plus grand nombre de glaciers individuels de toutes les forêts nationales américaines. Dans le guide touristique, 16 glaciers possèdent un nom propre et 140 ne sont pas nommés, tous font partie de la cordillère de Wind River. 44 de ces glaciers se trouvent dans le Fitzpatrick Wilderness, concentrés sur les crêtes des montagnes les plus élevées[6]. Cependant, le state water board du Wyoming ne répertorie que 63 glaciers sur l'ensemble de la cordillère de Wind River, englobant également des zones en dehors des frontières de la forêt[7]. Tandis qu'il y a un léger doute sur le nombre officiel de glaciers, il n'y a aucune controverse sur le fait tous les glaciers de la forêt reculent irrémédiablement.

Renversant la tendance de glaciation qui eut lieu lors du petit âge glaciaire (1350-1850), un recul de près de 50 % de l'ensemble des glaciers de la planète s'est opéré depuis 1850. Ce recul a été bien documenté grâce à de nombreuses preuves photographiques et d'autres types de données. L'accélération de la fonte des glaciers depuis les années 1970 semble être directement lié au réchauffement climatique[8].

Les glaciers de la forêt de Shoshone évoluent de façon similaire. La zone couverte par les glaciers a diminué de 50 % durant le siècle qui a suivi leur première photographie à la fin des années 1890. Les recherches opérées entre 1950 et 1999 ont démontré que les glaciers ont perdu plus d'un tiers de leur surface pendant cette période. Les recherches ont également montré que le recul glaciaire était proportionnellement plus important dans les années 1990 que dans toute autre décennie des cent dernières années[9]. Le glacier de Gannett, situé sur la pente nord-est du pic Gannett, qui est le plus important glacier des montagnes Rocheuses américaines, a perdu plus de 50 % de son volume depuis 1920 dont 25 % de cette perte depuis 1980[10].

Les glaciers de petite taille situés dans la forêt sont beaucoup moins résistants à la fonte que les grandes calottes glaciaires du Groenland et d'Antarctique, qui elles aussi montrent d'inquiétantes preuves de rétrécissement. Une fois le recul amorcé, le glacier peut tomber en déséquilibre et ne plus jamais retrouver sa masse glaciaire originelle. Sans changement climatique favorable, les glaciers continueront de reculer jusqu'à leur disparition complète[11]. Les glaciologues pensent que si la tendance actuelle se poursuit, vers le milieu du XXIe siècle, tous les glaciers de la forêt auront disparu. La fonte glaciaire a déjà entamé la réserve de glace qui, en été, alimentait en eau les ruisseaux, rivières et lacs et fournissait une source d'eau froide vitale à certaines espèces de poissons et de plantes. Le recul des glaciers pourrait avoir un impact significatif à long terme sur tout l'écosystème de la forêt.

Climat

Avec une moyenne de moins de 25 cm de précipitations annuelles, le climat du Wyoming est généralement considéré comme désertique. Cependant la forêt nationale de Shoshone englobe certaines des plus importantes chaînes de montagne de l'État, ce qui lui assure un approvisionnement continu en eau toute l'année, y compris durant les mois les plus secs de l'été, grâce aux glaciers et aux ceintures de neiges présentes sur les sommets. La température moyenne en basse altitude est de 22,2 °C durant l'été et −6,7 °C durant l'hiver ; sur les versants les plus élevés la température moyenne chute de 6,7 °C par rapport aux niveaux les plus bas. La plus haute température relevée est de 40,6 °C, la plus basse −47 °C enregistrée en 1993. La majorité des précipitations tombe en hiver et au début du printemps tandis que l'été est ponctué de grands orages se déclenchant souvent dans l'après-midi et en soirée. L'automne est généralement frais et sec. Dues à l'altitude et à la sècheresse de l'atmosphère, des rafraichissements soudains peuvent se produire et les variations de température de 10 °C sur une journée sont fréquentes. En conséquence, les nuits peuvent être très fraiches en été jusqu'à extrêmement froides en hiver, par conséquent les promeneurs doivent toujours penser à emporter avec eux au moins un blouson, même durant l'été[12] - [13].

Histoire

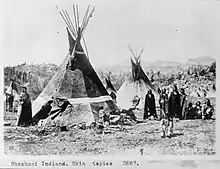

La forêt nationale de Shoshone tire son nom de la tribu amérindienne des Shoshones, qui, avec d'autres groupes amérindiens tels les Lakotas, Crows et Cheyennes du Nord, furent les principales tribus rencontrées par les premiers explorateurs blancs s'aventurant dans la région. Des indices archéologiques démontrent que la présence des tribus indiennes dans la région remonte à au moins 8 000 ans[14]. La forêt abonde en gibier, en bois et abris durant les mois d'hiver, des hautes plaines jusqu'à l'Est. Les zones les plus montagneuses étaient fréquentées par les Shoshones et les Lakotas qui y pratiquaient des guérisons spirituelles et des quêtes de la vision. En 1840, Washakie devint chef de la tribu Shoshone se situant la plus à l'est. En 1868, il négocia avec le gouvernement américain un espace de 8 903 km2 (2,2 millions d'acres) qu'il souhaitait préserver comme terres indiennes, ce territoire est aujourd'hui connu sous le nom de réserve indienne de Wind River[15]. Avant la création de la réserve, la cavalerie des États-Unis construisit une place forte appelée Camp Brown, qui fut plus tard renommée Fort Washakie. À la fin du XIXe siècle, le fort fut occupé par des soldats afro-américains appartenant à la cavalerie, également connu sous le nom de Buffalo Soldiers. Le chef Washakie et Sacagawea (épouse du trappeur Toussaint Charbonneau), deux Shoshones qui fournirent une aide inestimable à Meriwether Lewis et William Clark durant l'expédition Lewis et Clark, sont enterrés au fort, qui est situé à la frontière Est de la forêt.

Au début des années 1800, des trappeurs et des explorateurs, tels John Colter et Jim Bridger, parcoururent la forêt. Colter fut le premier homme blanc connu à avoir visité la région du Yellowstone et la forêt dans la période allant de 1806 à 1808[16]. Étant un des premiers membres de l'expédition Lewis et Clark, Colter demanda la permission à Meriwether Lewis de quitter l'expédition après avoir franchi les Rocheuses lors de son retour de l'océan Pacifique. Colter s'entoura de deux explorateurs indépendants rencontrés au gré de l'expédition. Ensemble ils décidèrent de s'aventurer dans les territoires du Sud. Commençant par traverser la région nord, qui correspond aujourd'hui au parc national de Yellowstone, Colter explora ensuite la cordillère d'Absaroka, traversa le col de Togwotee et entra dans la vallée connue aujourd’hui sous le nom de Jackson Hole. Colter survécut à une attaque de grizzly ainsi qu'à une poursuite engagée par un groupe de Pikuni qui prit son cheval. Plus tard, Colter fournit à William Clark, son ancien commandant lors de l'expédition Lewis et Clark, toutes les informations récoltées sur les espaces qu'il explora. William Clark les publia en 1814[17].

Entre 1807 et 1840, des trappeurs spécialisés dans la fourrure et des explorateurs, comme Manuel Lisa et Jim Bridger, traversèrent à plusieurs reprises la forêt et en achevèrent l'exploration. À la suite du déclin de la traite des fourrures vers la fin des années 1840 et la disparition croissante des castors due à la sur chasse, peu d'explorateurs blancs s'aventurèrent dans la forêt. Les explorations conduites par Ferdinand Vandeveer Hayden en 1871 furent les premières financées et appuyées par l'État fédéral. Hayden s'intéressait tout particulièrement à la documentation de la région ouest de la forêt, son expédition établit également que la forêt était une ressource primordiale qu'il fallait protéger. Les promenades forestières, dans les années 1880, du président américain Theodore Roosevelt, qui était également un fervent avocat du mouvement de conservation de la nature, fournirent l'impulsion qui déboucha sur la création de la réserve Yellowstone Timberland en 1891, créant ainsi la première forêt nationale des États-Unis. En 1902, le président Roosevelt commença par élargir drastiquement la superficie de la réserve puis la divisa en quatre zones distinctes, la forêt de Shoshone étant la plus vaste. Après la création du Service des forêts des États-Unis en 1905, la réserve reçut le statut de forêt nationale, mais l'appellation courante et le titre officiel ne furent attribués que quarante ans plus tard, en 1945. La station Wapiti Ranger située à l'ouest de Cody constitue un vestige des premières années de gestion de la forêt. Elle fut construite en 1903, c'est aujourd'hui la plus ancienne station de gardes forestiers conservée de toutes les forêts nationales américaines, elle est par ailleurs listée sur le registre américain des lieux historiques[18].

Durant les années 1890, des minerais, principalement de l'or, sont extraits du sol mais sans grand succès. La dernière mine fut abandonnée en 1907, mais l'orpaillage est toujours autorisé dans certaines parties de la forêt, et dans la plupart des cas aucun permis n'est requis. Après la fin de l'ère minière, le Civilian Conservation Corps établit de nombreux camps pour aider à combattre le chômage pendant la Grande Dépression des années 1930. Les travailleurs étaient payés par le gouvernement fédéral pour construire des routes, des chemins de randonnée et des terrains de camping pour les futurs voyageurs de la région de Yellowstone. Le tourisme s'est rapidement développé vers la fin de la Seconde Guerre mondiale grâce à la construction de meilleurs réseaux routiers et d'une meilleure accessibilité de la région.

En 1937, l'incendie de Blackwater brûle environ 690 hectares de forêt ancienne, et est l'un des feux de forêt les plus meurtriers aux États-Unis au XXe siècle.

Gestion de la forêt

La forêt nationale de Shoshone est gérée par le Service des forêts des États-Unis, une agence au sein du département de l'Agriculture des États-Unis. La forêt est divisée en cinq districts regroupant 145 employés. Le budget annuel d'exploitation s'élève à 15 millions de dollars, une grande partie des fonds provenant de subventions. Le bureau principal et un centre pour visiteurs se situent à Cody, un centre d'information plus petit se situe à Lander.

De même que pour l'ensemble des forêts nationales américaines, la forêt de Shoshone applique un programme de conservation des ressources, ce qui assure une exploitation viable des matières brutes de la forêt, transformées en bois de construction et la pâte à papier. En outre, des missions d'extraction minière, de recherches de pétrole et de gaz naturel sont également conduites, bien que ces activités aient sensiblement décru à la suite d'un consensus visant à protéger la nature primitive de la région. Plus communément, des options de bail de terrains sont offertes aux éleveurs locaux les autorisant à venir faire paître leur bétail. Les services forestiers établissent des normes environnementales afin d'éviter la surexploitation des ressources et de garantir la disponibilité des matières premières pour les générations futures. Cependant, des groupes partisans de l'écologie de conservation ont exprimé leurs inquiétudes vis-à-vis de la gestion du programme de bail qui entraîne des problèmes de surpâturage liés à la présence des bovins[19].

Les efforts des environnementalistes combinés à une demande du public conduisirent à la création en 1964 de zones naturelles (wilderness aeras) sur les terres gouvernementales répondant à ce critère. La désignation zone naturelle fournit un niveau beaucoup plus important de protection de l'habitat et interdit toute interaction de l'homme avec le milieu naturel. Dans la forêt de Shoshone, moins de 10 % de la surface est utilisée pour les programmes de prêts de terres, d'exploitation forestière et d'extraction de minéraux. Les 90 % de l'espace restant sont, soit désignés zone naturelle donc consacrés à la protection de l'habitat naturel, de la faune et de la flore, soit réservés à la détente des visiteurs. Cependant, le surpâturage du bétail dans des zones ripariennes et sur des terres ne faisant pas partie du programme de bail est continuellement un sujet de discorde. Des groupes de pression en faveur des explorations gazière et pétrolière font également du lobbying afin d'explorer des régions sur lesquelles l'impact de l'activité humaine pourrait affecter la faune[20]. Des projets de construction de routes en dehors des zones naturelles, afin de faciliter l'évacuation du bois, ont été déboutés car non conformes à la législation récente qui interdit toute construction risquant de perturber le milieu naturel[21]. La circulation des véhicules tout terrain et des autoneiges en dehors des routes balisées continue à être un problème, surtout dans les zones naturelles. Enfin, le programme de protection des espèces menacées comme le grizzly et le loup se trouve parfois en opposition avec les intérêts des éleveurs locaux[22].

Ressources naturelles

Flore

À ce jour, 1 300 espèces distinctes d'arbres et de plantes ont été répertoriées dans la forêt de Shoshone, et de nouvelles découvertes sont faites chaque année. Les plaines, situées au niveau le plus bas, hébergent principalement des armoises à trois dents et des prairies alors que les niveaux situés au-dessus de la bordée d'arbres accueillent des zones forestières comprenant notamment des sapins subalpins, des épinettes d'Engelmann, des pins à écorce blanche et des pins flexible. L'espèce d'arbre la plus exploitée est le pin tordu avec le genévrier des Rocheuses, le sapin de Douglas et le tremble qui poussent à une altitude minimum de 2 700 mètres. Le long des ruisseaux et des cours d'eau poussent des peupliers de Virginie mais uniquement à basse altitude. De nombreuses espèces de plantes sont endémiques et ne sont présentes nulle part ailleurs dans le monde. Parmi ces espèces se trouvent des draves, les astéracées et les brassicacées (Lesquerella fremontii, Shoshonea pulvinata et Townsendia condensata) qui produisent des fleurs éclatantes blanches et jaunes durant le printemps et l'été[23].

Les espèces exotiques sont généralement introduites accidentellement dans la forêt par les véhicules traversant de longues distances loin de leur milieu d'origine. Dans la plupart des cas, ce type de plantes se retrouve près des routes ou des terrains de camping. Les services forestiers ont adopté un programme d'identification des espèces nuisibles, ce qui leur permet d'essayer de contenir leur diffusion[24]. Les coléoptères de pins de montagne sont une espèce autochtone d'insecte connue pour infester les bosquets, ils sont particulièrement communs dans les zones comprenant de nombreux pins tordus et sapins[25]. En cas de forte infestation, les coléoptères peuvent anéantir d'énormes zones de forêt, augmentant ainsi potentiellement le risque de départ de feu et réduisant l'habitat et la longévité de la forêt.

Faune

Le loup, considéré comme une espèce menacée, a migré dans la forêt nationale de Shoshone après sa réintroduction dans le parc national de Yellowstone à la fin des années 1990. L'ensemble des 50 espèces de mammifères qui habitait la forêt avant l'arrivée des premiers explorateurs blancs existe encore aujourd'hui.

Le nombre de grizzlys se déplaçant dans la forêt de Shoshone, les deux forêts nationales adjacentes et le parc national de Yellowstone est estimé à 125. Le United States Fish and Wildlife Service a listé le grizzly comme espèce menacée dans les 48 autres États américains métropolitains ; la forêt de Shoshone est un des derniers bastions de l'espèce[26]. Les ours posant problèmes sont capturés à l'aide de pièges non mortels et réimplantés dans des zones reculées loin de toute activité humaine. Concernant les grizzlys, chaque ours capturé est tranquillisé et son oreille tatouée d'un numéro d'identification. Si un ours tatoué continue de retourner dans des zones où il constitue une menace directe pour l'homme il est abattu. Cette situation se produit moins fréquemment avec l'ours noir, une espèce plus petite et moins agressive ; leur population dans la forêt est estimée à 500 individus. Un programme de gestion, en coopération avec les autres forêts nationales et parcs nationaux du Greater Yellowstone Ecosystem, assure la sécurité humaine et protège l'habitat des deux espèces. Les visiteurs sont priés de conserver leur nourriture dans leurs véhicules ou dans des containers en fer disponibles sur les terrains de camping. Des poubelles conçues pour résister aux assauts des ours sont situées aussi bien dans les plaines que dans la forêt. Dans l'arrière-pays la nourriture doit être entreposée à une certaine distance des terrains de camping ; d'autres précautions semblables sont mises en œuvre afin de prévenir toute mauvaise rencontre[27].

Le puma est avec le loup, l'une des deux principales espèces carnivores de la forêt. Animal nocturne, le puma est difficilement observable. Leur population n'est pas connue mais des preuves de leur passage, comme des traces de pattes, suggèrent qu'ils sont assez répandus. Le loup se trouve en plus petit nombre mais sa population croît progressivement. La forêt compte d'autres mammifères omnivores tels les carcajous, coyotes, lynx roux, belettes, martes et furets mais aussi des castors, marmottes, pikas, procyons et blaireaux.

Les herbivores autochtones comme l'élan forment de petits groupes près des cours d'eau, exclusivement à basse altitude. Les wapitis, cerfs hémiones et pronghorns sont les mammifères les plus observés ; il existe également de petites populations de bisons. Les mouflons canadiens et les chèvres de montagne résident sur les terrains rocheux et les plus hauts sommets. Durant l'hiver, le plus grand rassemblement sur le sol américain de mouflons canadiens a lieu dans la région de Dubois. Cependant leur population a grandement diminué depuis 1990 à cause de diverses maladies et de la prédation des coyotes[28].

Les espèces d'oiseaux résidant dans la forêt au moins une partie de l'année sont estimées à 300. Les pygargues à tête blanche et aigles royaux, deux espèces menacées, sont plus fréquents aujourd'hui qu'ils ne l'étaient au cours des dernières décennies ; ils occupent généralement les zones près des cours d'eau. Le faucon pèlerin, le faucon émerillon, les accipiters et le grand-duc d'Amérique sont d'autres oiseaux de proie aujourd'hui assez répandus. Dans la famille des corvidés, la pie à bec noir d'Amérique et le cassenoix d'Amérique sont relativement fréquents près des terrains de camping et des lacs. Le cygne trompette est assez rare, en principe présent sur ou près des lacs et autres zones fluviales. D'autres oiseaux aquatiques comme les grands Hérons, pélicans blancs, bernaches du Canada et de nombreuses espèces de canards sont facilement observables. Les populations de faisans de Colchide, tétras des armoises et dindes sauvages sont disséminées sur les plaines et autres terrains ouverts.

Les cours d'eau traversant la forêt hébergent huit espèces et sous-espèces de truites. Parmi elles la truite à gorge coupée qui est la seule espèce autochtone de truite du Wyoming ; l'une de ses quatre sous-espèces est la truite à gorge coupée de Yellowstone qui se rencontre uniquement dans la forêt de Shoshone et les parcs adjacents. D'autres espèces pêchables comprennent l'ombre de l'Arctique, le ménomini de montagnes et l'esturgeon à museau plat[29].

Plusieurs espèces de reptiles habitent la forêt, cependant la majorité des serpents, dont le vénéneux crotale, préfère résider sur les niveaux inférieurs à la bordée d'arbre, tout comme les tortues peintes et tortues boîtes. Des amphibiens tels que Rana luteiventris, Ambystoma tigrinum et les Bufo boreas boreas sont relativement communs dans la forêt. Du côté des insectes, les moustiques et les simulies prolifèrent au printemps et en été, ils sont réputés être très gênants en haute altitude.

Zone naturelle

La forêt comporte quatre zones naturelles primitives (wilderness areas en anglais) qui en grande partie ont été épargnées par l'activité humaine, que ce soit l'exploitation forestière et minière ou la construction de routes et de bâtiments. Les quatre régions concernées sont : la North Absaroka Wilderness, la Washakie Wilderness, la Fitzpatrick Wilderness et la Popo Agie Wilderness. Elles couvrent une surface totale de 6 000 km2 (1,5 million d'acres). En outre, une petite portion de l’Absaroka–Beartooth Wilderness, située dans le Montana, déborde sur la partie nord-ouest de la forêt.

La ratification en 1964 du Wilderness Act renforça le statut de protection des terres lointaines et/ou non développées déjà administrées et protégées par l'État fédéral. Cette loi assura qu'aucune activité humaine ne prendrait place en plus de celles déjà existantes. Ce statut spécial permit de protéger les zones naturelles en interdisant la construction de routes et de bâtiments, la prospection ou l'extraction minière et pétrolière, l'exploitation forestière et l'utilisation de moyens de transports motorisés, y compris les vélos. Les visiteurs ne peuvent pénétrer dans les zones naturelles que s'ils sont à pied ou à cheval. La chasse et la pêche sont autorisées, comme dans l'ensemble de la forêt, à condition de posséder un permis[30].

Feux de forêt

La forêt nationale de Shoshone possède un programme de gestion des feux de forêt, ce dernier reconnait l'utilité de certains feux naturels considérés comme partie intégrante de l'écosystème, cependant ce ne fut pas toujours le cas. Autrefois la lutte contre les incendies s'orientait uniquement sur l'extinction rapide de tous les feux, ce qui créa d'énormes sources de combustible sous forme d'arbres morts ou demi-morts. Après les incendies catastrophiques de 1988 dans la région de Yellowstone, un effort fut fourni pour identifier les zones potentielles d'incendie similaire. Travaillant en coopération avec le National Interagency Fire Center et les propriétaires terriens locaux, la forêt de Shoshone développa un programme visant à réduire les risques d'un nouvel embrasement général. Parmi les mesures adoptées figurent un plan de gestion du combustible et un plan de feu contrôlé qui vise à réaliser des feux préventifs sous contrôle pour empêcher qu'un feu accidentel hors-contrôle et non contrôlé ait lieu plus tard lors de situations défavorables (grande sècheresse et vent important)[31].

La foudre, à l'origine de 70 % des feux de forêt, est issue d'orages emmagasinant beaucoup d'énergie mais peu d'humidité, une circonstance habituelle durant le milieu de l'été. Les 30 % de feux restants sont le résultat de négligences humaines, comme des feux de camp non surveillés ou mal éteints. Concernant les feux non naturels, la forêt prône une politique d'annihilation totale, excepté dans les cas de feux prescrits par le programme de gestion des feux de forêt. Chaque année une moyenne de 25 feux est enregistrée, les feux de plus de 4 km2 (1000 acres) arrivent à peu près tous les trois ans. En 2003 sur plus de 50 feux répertoriés, cinq excédaient les 4 km2[31].

Durant l'été, la forêt maintient à temps complet une unité de lutte contre les feux composée d'une douzaine d'employés. Leur travail consiste en de nombreux exercices et procédures : une vérification quotidienne des équipements, une observation minutieuse des conditions météorologiques et du taux d'humidité dans l'air, une surveillance des zones à risques, une disponibilité permanente permettant de répondre en temps réel aux alertes reçues et la préparation journalière des rapports sur les risques d'incendie. Ces rapports sont utilisés pour informer les visiteurs et les employés. En outre, la forêt a à sa disposition cinq véhicules tout terrain anti-incendies, des pompes, divers outils et de nombreux kilomètres de tuyau. En cas d'urgence un hélicoptère peut rapidement se rendre sur les lieux. Les services anti-incendies peuvent également contacter une base régionale ayant à sa disposition une équipe de pompiers parachutistes et plusieurs avions bombardiers d'eau pouvant procéder à des lâchés d'eau. En cas de feu généralisé, la National Interagency Fire Command peut déployer d'importants moyens en l'espace de quelques jours voire quelques heures[31].

Tourisme

Accueil et fréquentation

La forêt nationale de Shoshone accueille en moyenne un demi million de visiteurs chaque année[32]. Deux maisons du tourisme tenues par des volontaires et par le service national des forêts fournissent des plans, des livres et des panneaux didactiques. La première nommée The Wapiti Wayside se situe à l'ouest de la ville de Cody alors que la seconde se situe au sud de la localité de Lander. Il existe environ 30 campings accessibles aux véhicules dans la forêt dans 27 lieux géographiques différents. La moitié de ces campings sont équipés en sanitaires, en lieux de restauration et sont accessibles aux personnes handicapées. À l'exception du camping Rex Hale campground, les campings ne pratiquent pas la réservation et les premiers arrivés sont les premiers servis. À cause de la présence de grizzlys, certains campings n'autorisent que les abris en matériaux durs (pas de tente en toile par exemple).

Activités sportives

Pour certains visiteurs cherchant plus de solitude, il existe des circuits de randonnée pour effectuer des marches en montagne ou des randonnées à cheval. Pour ce faire, il existe des dizaines de sentiers parcourant la forêt pour une longueur totale de (2 400 km)[33].

La chasse et la pêche font partie des activités accessibles aux visiteurs de la forêt. Des permis fournis par les autorités du Wyoming sont obligatoires et les règles doivent être respectées. Des quotas de chasse sont fixés chaque année pour réguler les différentes populations animales et pour améliorer la sécurité dans la forêt. Plus de 2 735 km de rivières et de ruisseaux ainsi qu'environ 500 lacs sont ouverts à la pêche tout au long de la saison[34].

La partie méridionale de la forêt située dans la chaîne montagneuse de Wind River Range est la destination favorite des alpinistes. 29 des 30 plus hauts sommets de l'État se situent dans la région ce qui offre un large éventail de pentes granitiques escarpées. Par exemple, le cirque of the Towers est populaire pour sa multitude de pics proches les uns des autres.

En hiver, les activités principales sont le ski de fond et le motoneige. Par exemple, le chemin de randonnées en motoneige Continental Divide Snowmobile Trail, accessible par le col de Togwotee, est entrenu spécialement pour cette activité. Avec une couche de neige moyenne de plus de 12 mètres aux altitudes élevées, la saison de motoneige débute en décembre pour durer jusqu'au milieu du mois d'avril. Des loueurs de motoneiges fournissent le matériel sur base journalière et réalisent des visites guidées dans la région. Pour accueillir et nourrir les visiteurs, des motels restent ouverts toute l'année.

Routes panoramiques

Porte d'entrée orientale du parc national de Yellowstone, la forêt possède plusieurs routes panoramiques. L'autoroute de Beartooth (U.S. Route 212) traverse la forêt et mène à l'entrée nord-est du célèbre parc national. Au sud de cette autoroute se trouve la route d'état 296 (Chief Joseph Scenic Byway) qui longe le chemin qu'emprunta le chef amérindien Joseph et sa tribu des Nez-Percés lorsque ceux-ci fuyaient la cavalerie américaine en 1877. Encore plus au sud, la Buffalo Bill Cody Scenic Byway mène jusqu'au col de Sylvan qui permet de rejoindre également le parc national de Yellowstone. La dernière route panoramique nommée Wyoming Centennial Scenic Byway part de la ville de Dubois, franchit le col de Togwotee avant de mener au parc national de Grand Teton. Le gouvernement américain a donné à ces routes le statut de National Scenic Byways[35].

Annexes

Bibliographie

- (en) William J. Fritz, Roadside Geology of the Yellowstone Country, Missoula, Mountain Press Publishing Company, Missoula, , 4e éd., poche (ISBN 978-0-87842-170-1, LCCN 85004934)

- (en) Elbert L. Little, National Audubon Society Field Guide to North American Trees: Western Edition, Knopf Publishing Group, New York, NY, (ISBN 978-0-394-50761-3)

- (en) Rebecca Woods, Walking the Winds: A Hiking and Fishing Guide to Wyoming's Wind River Range, Jackson, White Willow Publishing, Jackson WY, , 2e éd. (ISBN 978-0-9642423-0-2)

- (en) Robert Marshall M. Utley, After Lewis and Clark: Mountain Men and the Paths to the Pacific, Lincoln, Bison Books, Univ. of Nebraska Press, Lincoln, NE, , poche (ISBN 978-0-8032-9564-3, OCLC 56011545, LCCN 2004016266)

- (en) John O. Whitaker, National Audubon Society Staff, National Audubon Society Field Guide to North American Mammals, New York, Knopf Publishing Group, New York, NY, , 2e éd. (ISBN 978-0-679-44631-6, LCCN 95081456)

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- (en) Forêt nationale de Shoshone sur Natural Atlas

- (en) Site officiel

- (en) National Fire Plan, « What is the National Fire Plan » (consulté le )

- (en) National Interagency Fire Center, « Links to wildland fire information » (consulté le )

- (en) U.S. National Forest Campground Guide, « Shoshone National Forest - Campgrounds » (consulté le )

- (en) Wyoming Department Of State Parks, « Wapiti Ranger Station: National Historic Landmark » (consulté le )

- (en) Wyoming Game and Fish, « Official State List of Birds, Mammals, Amphibians, and Reptiles in Wyoming » (consulté le )

Notes

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Shoshone National Forest » (voir la liste des auteurs).

- (en) Service des forêts des États-Unis, département de l'Agriculture des États-Unis. Shoshone National Forest.

- (en) U.S. Geological Survey, U.S. Department of the Interior. Absaroka Mountains. America's Volcanic Past.

- (en) Yellowstone-Bighorn Research Association. Absaroka Mountains. Local Geology.

- (en) Peakbagger. Absaroka Mountains. Major Peaks of the Wind River Range.

- (en) Service des forêts des États-Unis, département de l'Agriculture des États-Unis. Shoshone National Forest, Lakes and Reservoirs. Shoshone National Forest Fishing.

- (en) Service des forêts des États-Unis, USDA (2003). Shoshone National Forest Recreation Guide. U.S. Government Printing Office. 2003-574-341.

- (en) Harold J. Hutson. Wyoming State Water Plan.

- (en) Wyoming Outdoor Council. Vanishing Glaciers in the Wind River Range.

- (en) Larry Pochop, Richard Marston, Greg Kerr, David Veryzer, Marjorie Varuska and Robert Jacobel. Glacial Icemelt in the Wind River Range, Wyoming. Water Resources Data System Library.

- (en) Urbigkit, Cat. Glaciers shrinking. Sublette Examiner

- (en) Mauri S. Pelto (Nichols College), « The Disequilbrium of North Cascade, Washington Glaciers 1984–2004 » (consulté le ).

- (en) Wyoming Official State Travel Website. Wyoming's Weather & Climate.

- « Wyoming Climate Atlas », University of Wyoming (consulté le )

- (en) PBS. Native Peoples. Yellowstone, America's Sacred Wilderness.

- (en) Wind River Country, Wyoming. The History of the Eastern Shoshone Tribe Eastern Shoshone Tribe, Wind River Indian Reservation.

- (en) Robert M. Utley, After Lewis and Clark : Mountain Men and the Paths to the Pacific., Lincoln, University of Nebraska Press, coll. « Bison Books », (ISBN 978-0-8032-9564-3).

- (en) PBS, Ken Burns. Private John Colter. Lewis and Clark, The Journey of the Corps of Discovery.

- (en) USDA Forest Service, « Rocky mountain region », USDA Forest Service (consulté le ).

- (en) « Beartooth Front, Wyoming », Wilderness Society (consulté le ).

- (en) Wyoming Outdoor Council. Shoshone National Forest Pulls Timber Sale.

- (en) Wyoming Outdoor Council. Setbacks on the Shoshone National Forest.

- (en) « Bears Outlawed in Wyoming Counties Over Food Fight », Environmental News Service (consulté le ).

- (en) U.S. Geological Survey, Northern Prairie Wildlife Research Center. Rare Plants of Shoshone National Forest. Wyoming Rare Plant Field Guide, US Forest Service Rare Plant List.

- (en) Shoshone National Forest Planning Staff. Draft, Forest Plan Comprehensive Evaluation Report.

- (en) Service des forêts des États-Unis, département de l'Agriculture des États-Unis. Forest Works to Counter Carter Mountain Threats.

- (en) Forest Plan Amendment for grizzly Bear Habitat conservation for the greater Yellowstone Area National Forest, département de l'Agriculture des États-Unis, Service des forêts, avril 2006 Lire en ligne

- (en) Service des forêts des États-Unis, département de l'Agriculture des États-Unis. Shoshone National Forest Bear Information.

- (en) National Bighorn Sheep Interpretive Center. Estimated Whiskey Mountain Bighorn Sheep Population.

- (en) Service des forêts des États-Unis, département de l'Agriculture des États-Unis. Shoshone National Forest Fishing.

- (en) Wilderness.net. The National Wilderness Preservation System.

- (en) Service des forêts des États-Unis, département de l'Agriculture des États-Unis, « Wildland Fire Management » (consulté le ).

- (en) Service des forêts des États-Unis, département de l'Agriculture des États-Unis, « Planning Revision » (consulté le ).

- (en) Continental Divide trail Alliance, « Continental Divide National Scenic trail » (consulté le ).

- (en) Wyoming Game and Fish, « Links to Hunting and fishing Information » (consulté le ).

- (en) Federal Highway Administration, département du Transport des États-Unis, « Explore Wyoming », America's Byways (consulté le ).

_relief_location_map.png.webp)