Féchain

Féchain est une commune française située dans le département du Nord (59) en région Hauts-de-France.

| Féchain | |||||

La mairie. | |||||

_nord-france.svg.png.webp) Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Hauts-de-France | ||||

| Département | Nord | ||||

| Arrondissement | Douai | ||||

| Intercommunalité | Douaisis Agglo | ||||

| Maire Mandat |

Alain Wallart 2020-2026 |

||||

| Code postal | 59247 | ||||

| Code commune | 59224 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Féchinois | ||||

| Population municipale |

1 675 hab. (2020 |

||||

| Densité | 326 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 50° 15′ 59″ nord, 3° 12′ 53″ est | ||||

| Altitude | 38 m Min. 31 m Max. 71 m |

||||

| Superficie | 5,14 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Unité urbaine | Féchain (ville-centre) |

||||

| Aire d'attraction | Douai (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton d'Aniche | ||||

| Législatives | Dix-septième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

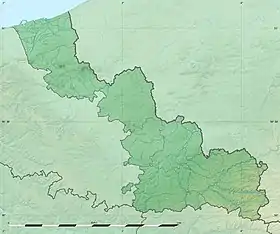

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Nord

Géolocalisation sur la carte : Hauts-de-France

| |||||

Géographie

Localisation

La commune est située à 15 kilomètres au sud-est de Douai et à 10 kilomètres au nord de Cambrai.

Un net contraste paysager la caractérise. En effet, elle est située au contact de la vallée de la Sensée, formant une dépression au sud, et du plateau agricole de l’Ostrevent au nord, dont l’altitude s’élève jusqu’à 71 mètres.

La vallée de la Sensée représente une coupure naturelle au sud du territoire communal. Cette dernière, présentant un fond de vallée très large et très humide, est très verdoyante : marécageuse, succession de bois et d’étangs (pour la plupart issus de l’extraction de la tourbe) dans laquelle le cours du canal se perd.

Communes limitrophes

Géologie et relief

La superficie de la commune est de 514 hectares ; son altitude varie de 31 à 71 mètres[1].

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique dégradé des plaines du Centre et du Nord », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[2]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique altéré » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[3].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[6] complétée par des études régionales[7] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Cambrai-Épinoy », sur la commune d'Épinoy, mise en service en 1954[8] et qui se trouve à 5 km à vol d'oiseau[9] - [Note 4], où la température moyenne annuelle évolue de 10 °C pour la période 1971-2000[10] à 10,5 °C pour 1981-2010[11], puis à 10,9 °C pour 1991-2020[12].

Hydrographie

Au sud , le village est traversé d'est en ouest par la rivière La Sensée qui alimente le Canal éponyme et qui forme de nombreux étangs qui étaient, autrefois, d'importants viviers à poissons.

Dans les années 1900, cet endroit est devenu un lieu de promenades et aujourd'hui, c'est un site de loisirs avec ses nombreuses résidences seconraires.

|

|

|

Urbanisme

Typologie

Féchain est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [13] - [14] - [15]. Elle appartient à l'unité urbaine de Féchain, une agglomération intra-départementale regroupant 3 communes[16] et 2 882 habitants en 2017, dont elle est ville-centre[17] - [18].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Douai, dont elle est une commune de la couronne[Note 6]. Cette aire, qui regroupe 61 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[19] - [20].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (60,7 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (62,3 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (60,7 %), zones urbanisées (24,9 %), eaux continentales[Note 7] (11,1 %), espaces verts artificialisés, non agricoles (3,2 %)[21].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[22].

Voies de communication et transports

La commune est desservie par les lignes 20 et 119 du réseau urbain Évéole ainsi que par la ligne 828 du réseau interurbain Arc-en-Ciel 3.

Histoire

C’est sur un territoire bordé au nord par une colline crayeuse relativement élevée, et au sud par la zone humide formée par la Sensée et ses étangs que les premiers habitants de Féchain trouvèrent tout ce qu’il leur était nécessaire pour s’installer : de l’eau, du bois, du gibier, du poisson, et des silex indispensables à la confection des outils.

Des générations se sont succédé sur le territoire du XLe au VIIe siècle av. J.-C. (fin de l’âge du bronze). Elles y ont laissé plusieurs mégalithes, malheureusement détruits lors de la Première Guerre mondiale. Des traces subsistent néanmoins avec notamment le polissoir, découvert en 1968. Voilà probablement pourquoi Féchain s’appelait autrefois Felshen (nom d’origine germanique signifiant la pierre).

De petites fermes gauloises furent érigées à Féchain lors du second âge du fer (entre le XVIe et le IXe siècle av. J.-C.). Plusieurs tombeaux gaulois atrébates datant du Haut-Empire romain (entre le Ier et le IIIe siècle) ont également été découverts sur le territoire.

De 400 à l’an mil, les rois francs mérovingiens, puis carolingiens administrent leur royaume en le divisant en comtés. La rive gauche de la Sensée fait alors partie du comté d’Ostrevant. La rive sud est répartie entre le comté d’Artois et le comté du Cambrésis.

De 879 à 884, les Vikings pillent la région. Ils reviendront régulièrement jusqu’à la fin du IXe siècle. En 881, ils incendient Cambrai, Arras et tous les monastères de la Scarpe. Louis III, tente en vain de les arrêter en fortifiant le site de l’ancienne forteresse gauloise d’Etrun-Paillencourt.

Au XIIe siècle, le territoire de Féchain est très morcelé. Ainsi, quatre maisons fortes sont le siège de seigneuries éclissées d'ensembles anciens plus vastes. En outre, la seigneurie de Féchain possède un château qui se trouve au centre du village. Son existence est attestée au XVIIe siècle (notamment dans une gouache des albums de Croÿ), mais il disparait totalement vers 1845. Féchain est alors divisée en plusieurs fiefs relevant de juridictions différentes : le comté de Hainaut et le comté d'Artois et l'évêché de Cambrai.

Sur le plan religieux, Féchain, qui sera par la suite érigée en paroisse indépendante, n'est en 1128 qu'une dépendance de Fressain.

C'est à cette époque que la première mention du village apparait dans les textes, dès 1154, dans le cartulaire de l'abbaye de Vicoigne, sous la forme Fechen. D'autres appellations apparaissent dans les siècles suivants: Fecen (en 1161, dans des titres de l'abbaye Saint-Aubert de Cambrai), Fechaing, Feschen ou encore Fecaing.

En 1200, les Anglais détruisent la ville.

En 1230, Hugues de Waziers, seigneur de Féchain, prend le nom de sa terre et se fait appeler Hugo de Fécang.

Les guerres des XVe et XVIe siècles ruinent à leur tour toute la région. En 1521, François Ier dévaste Bouchain et ses environs.

En 1629, Féchain est administré par Maximilien de Sainte-Aldegonde, gouverneur de Bouchain.

De 1659 à 1748, Antoine Hyacinthe de Blondel Drouhot est le seigneur de Féchain et du Barlet et ses armes, armorial de sable à la bande d’or, sont toujours celles de la commune.

En 1705, la ville est détruite par un ouragan.

Le fils d’Antoine, Louis Hyacinthe de Blondel, baron de Drouhot et seigneur de Féchain s’exile à Tournai lors de la Révolution française.

Au printemps 1834 Féchain connait une épidémie de choléra.

Dans la nuit du au , l'église Saint-Vaast est atteinte par la foudre et, malgré les efforts des paroissiens, brûle entièrement.

Les conséquences de la Première Guerre mondiale sont encore plus graves puisque la commune est détruite à 80 %, ce qui lui vaut d'être décorée de la croix de guerre 1914-1918 avec citation à l'ordre de l'armée.

Cartes postales anciennes

|

|

|

|

Politique et administration

Tendances politiques et résultats

Lors du premier tour des élections municipales le , dix-neuf sièges sont à pourvoir ; on dénombre 1 219 inscrits, dont 642 votants (52,67 %), 2 votes blancs (0,31 %) et 619 suffrages exprimés (98,42 %). La liste Une équipe solide pour Féchain menée par le maire sortant Alain Wallart[23] recueille 406 voix (65,59 %) et remporte ainsi seize sièges au conseil municipal, contre trois pour la liste Féchain 2020 le renouveau menée par Yves Pétain avec 213 voix (34,41 %)[24] - [25].

Administration municipale

Le nombre d'habitants au dernier recensement étant compris entre 1 500 et 2 499, le nombre de membres du conseil municipal est de dix-neuf[26].

Liste des maires

Population et société

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[29]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[30].

En 2020, la commune comptait 1 675 habitants[Note 8], en diminution de 6,32 % par rapport à 2014 (Nord : +0,16 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement âgée. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 28,8 %, soit en dessous de la moyenne départementale (39,5 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 35,0 % la même année, alors qu'il est de 22,5 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 805 hommes pour 917 femmes, soit un taux de 53,25 % de femmes, légèrement supérieur au taux départemental (51,77 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Manifestations culturelles et festivités

Dès le XIXe siècle, on trouve trace de plusieurs ducasses à Féchain : l'une le premier dimanche qui suit le , une autre le premier dimanche du mois d'octobre. En 1898, la ducasse d'octobre est déplacée au premier dimanche du mois d'avril, puis à Pâques. À partir de 1907, dernier changement, la ducasse se déroule désormais le troisième dimanche de mai.

Le , la commune de Féchain organise sa première foire à l'oignon. Plus de 30 000 personnes découvrent alors cette nouvelle foire et dégustent la fameuse soupe à l'oignon. Depuis, la tradition perdure chaque année.

Culture locale et patrimoine

Le polissoir

En 1968, un polissoir est découvert à Aubencheul-au-Bac lors des travaux d'élargissement de la rive droite de la Sensée. Le mégalithe est alors déplacé à Féchain au niveau de l'église Saint-Vaast.

Il est daté de la période néolithique (entre le LXe et le XXXe siècle av. J.-C.). Il s’agit d’un monolithe dont la partie supérieure est creusée de cuvettes et de rainures. Il était utilisé pour le polissage des haches en silex. Les cuvettes sont formées par le polissage de la face des haches et les rainures par les tranchants.

Le polissoir, le plus grand de la région, est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis le [35]. Ce grès qui pèse environ 7 tonnes, est haut de 1,10 m. Il faisait partie d'un bloc plus important de 2,00 m de large sur 4,00 m de long.

La pierre au beurre

Trois mégalithes furent recensés sur le territoire de Féchain. Ils furent détruits lors de la Première Guerre mondiale.

Entre Féchain et Aubigny-au-Bac, au bord d’un ancien chemin qui rejoignait Cambrai à Valenciennes, planté dans le bois de nui devant la chapelle Sainte-Anne, un mégalithe ressemblant à une aiguille de grès de 2,50 m environ était appelé la pierre au beurre.

Un tableau de Charles Bigarne, réalisé en 1868, représente la chapelle Sainte-Anne au pied de deux grands arbres parmi lesquels un tilleul dont le tronc atteignait 6 mètres de diamètre. Au premier plan de la toile se dresse la pierre au beurre. Sa forme effilée et la régularité de ses faces font plus penser à une borne qu'à un menhir.

Cette pierre levée, dont l'origine était perdue, a alimenté l'imagination populaire. La légende raconte qu’en approchant l’oreille, on entendait clairement le bruit de la vieille battant son beurre. On l'appelait aussi la pierre tonnante et depuis sa disparition, c'est la chapelle Saint-Anne qui, selon la croyance populaire, a hérité du pouvoir d'éloigner l'orage de Féchain.

À quelques dizaines de mètres de là, un second mégalithe plus petit a également été détruit au cours de la Première Guerre mondiale. Un troisième mégalithe, dressée à 200 m au nord du cimetière, a subi le même sort.

L'église Saint-Vaast

Dédiée à saint Vaast, la première église de Féchain datait du XIIIe siècle.

Orientée est-ouest, elle reposait sur des murailles basses et épaisses, en briques ordinaires, sur six larges piliers dont la base seule était en pierre (le chœur, en hémicycle, était moins élevé que la nef principale). D'un côté se trouvait une petite sacristie; de l'autre, la chapelle dite « du château. » Opposée au chœur, s'élevait une tour carrée qui mesurait 25 mètres environ et était surmontée d'une flèche. Le plafond de la nef était un lambris en forme de berceau ogival. L'église fut totalement détruite lors d'un incendie provoqué par la foudre dans la nuit du au .

C'est en 1902 que la construction de l'église actuelle est entreprise. Elle fut bénie le . Elle développe une architecture simple de style néo-roman sur un plan à trois nefs.

La chapelle Saint-Roch

Cette chapelle communale est implantée au croisement de la rue Alfred-Merliot et de la rue de l'Égalité. Un plan de Féchain de 1690 prouve la présence à cet endroit d'une chapelle Saint-Roch; existence confirmée au XVIIIe siècle par deux autres plans : elle était bâtie à l'extrémité de la seigneurie de Féchain. Cette construction a dû disparaitre à la Révolution française, car elle ne figure plus sur le cadastre de 1812, mais son souvenir reste présent dans les mémoires puisque la rue de l'Égalité qui la longeait du côté de sa façade s'appelait alors rue de la Chapelle-Saint-Roch. En 1865, le plan cadastral nous la signale reconstruite au même emplacement à la croisée des deux rues; elle a sans doute été réédifiée au milieu du XIXe siècle lors d'une épidémie de choléra. Endommagée lors de la Première Guerre mondiale, elle sera rebâtie entre 1924 et 1925, en même temps que la chapelle de l'Érmitage avec laquelle elle a des liens de parenté évidents: mêmes matériaux employés, traitement ornemental identique; ce sont deux constructions jumelles, conçues et réalisées par les mêmes personnes.

La chapelle Sainte-Anne ou chapelle de l'Ermitage

Implantée sur le territoire de la commune de Féchain aux confins d'Aubigny-au-Bac, en bordure de la route départementale 148 reliant ces deux localités, cette chapelle communale est isolée à proximité des marais. Deux grands tilleuls, à l'arrière de l'édifice, constituent le décor végétal qui ajoute encore au caractère champêtre du site. L'absence de preuves écrites réduit aux conjectures la probable antiquité de cette fondation. Elle est connue localement sous le vocable de chapelle de l'Ermitage, du nom d'un lieu-dit qui conserve le souvenir d'anachorètes ayant vécu dans les parages à une époque reculée. Autrefois, elle était dédiée à Notre-Dame des Fontaines ce qui tendrait à démontrer qu'une source existait à cet endroit. Or on sait que l'Église a christianisé certaines sources notamment quand un ermite vivait à proximité. C'est au XVIIe ou au XVIIIe siècle que l'ancien vocable a été abandonné et que la chapelle a été placée sous le patronage de sainte Anne. Détruit pendant la Première Guerre mondiale, l'édifice a été reconstruit entre 1924 et 1925.

La chapelle Sainte-Marie ou chapelle de la Vierge

Cette chapelle privée est située au centre du village, à proximité de la place, rue Pierre-Bochu, à côté du portail de la ferme Dessery. Une chapelle dédiée à Notre-Dame-de-Bonsecours existait déjà en 1840, mais elle est tombée en ruines. L'oratoire actuel fut construit en 1850 par François-André Delille, cultivateur à Féchain. À l'origine consacrée à sainte Marie, elle est désormais appelée chapelle de la Vierge.

La grotte Notre-Dame de Lourdes

Cette grotte communale est dédiée à Notre-Dame de Lourdes. Elle est accolée au côté gauche du chevet de l'église Saint-Vaast, est située dans un petit square planté d'arbres. La grotte est inaugurée le par l'archevêque de Cambrai.

Construite grâce à la souscription volontaire des paroissiens et au regroupement de blocs de grès donnés par des cultivateurs, elle est unique dans sa structure de pierres naturelles. Elle a une hauteur de 5,50 m et une longueur de 12,00 m.

On ne célèbre plus de messe à la grotte pour l'Assomption; en revanche, pendant tout le mois de mai, on y récite encore le chapelet chaque jeudi soir entre 18 et 19 heures.

Le Fraitmelz

La ferme située dans la rue Jean-Baptiste-Hosselet est une ancienne demeure seigneuriale du XVIIIe siècle : la maison forte du Fraitmelz.

D'après la date gravée sur l'une des pierres du pigeonnier, les bâtiments ont été reconstruits ou restaurés en 1739. La maison forte était autrefois entourée de fossés de cinq à six mètres de large, qui ont subsisté jusqu'en 1914. À l'origine, la ferme comportait deux bâtiments identiques construits de chaque côté du porche. Aujourd'hui, seuls l'entrée et le corps de logis ouest subsistent. Ce logis est bâti de plain pied sur un soubassement en grès. L'épaisseur des murs visible au niveau des fenêtres atteste l'ancienneté de la bâtisse.

Symbole de privilège seigneurial, la présence d'un colombier au centre de la propriété laisse penser que cette ferme a peut-être appartenu à une abbaye ou à une famille noble. Ce colombier privé est visible de la rue.

Andy, le géant en fauteuil roulant

Dans la continuité de la tradition et à l'occasion de la proclamation de 2003, année européenne des personnes handicapées, un nouveau géant est né : Andy.

Andy fait partie des géants traditionnels. C'est aussi le premier géant handicapé d'Europe en fauteuil. Il symbolise l'intégration du handicap dans le monde moderne. Il pèse 75 kg et mesure 2,70 m.

Andy a été baptisé à Arleux le . La marquise de Trainel est sa marraine et Ignace de Fressain son parrain.

Personnalités liées à la commune

- Maximilien de Sainte-Aldegonde (1586-1635), gouverneur de Bouchain, chevalier de l'ordre de la Toison d'or, administre Féchain en 1629. Il meurt le à Saint-Omer.

- Auguste le Clément de Taintignies (1779-1818) est né à Féchain le . Ancien adjoint au maire de Tournai, il devient le maire d'Ere-lez-Tournai. Auguste le Clément de Taintignies meurt le à Tournai.

- Louis le Clément de Taintignies (1789-1834) est né à Féchain le . Page à la cour de France puis lieutenant dans le Ier de hussards, et enfin chef d'escadron dans leXIIIe, officier d'ordonnance de Napoléon, chevalier de la Légion d'honneur, Louis le Clément de Taintignies meurt le à Tournai.

- Irma Sablon (1842-1949) est née à Bermerain le . Elle passe 85 ans à Féchain, au 40, de la rue Jean-Baptiste-Hosselet. Nommée le , elle occupe durant 37 ans le poste d'enseignante. Elle prend la direction de l'école de Féchain en 1872. À 107 ans, Irma Sablon est élevée au rang de chevalier de la Légion d’honneur et d'officier de l’instruction publique et devint la doyenne des Français. Elle meurt le à l'âge de 108 ans. L'école maternelle du village, inaugurée le , lui rend hommage en portant son nom.

- Ernest Cavro (1880-1972), neveu d'Irma Sablon, entomologiste. Retraité, il s'installe à Féchain, rue Jean-Baptiste-Hosselet.

Héraldique

_nord-france.svg.png.webp) |

Les armes de Féchain se blasonnent ainsi : « De sable à la bande d'or. » |

|---|

Pour approfondir

Articles connexes

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[4].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[5].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Répertoire géographique des communes, publié par l'Institut national de l'information géographique et forestière, [lire en ligne].

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - », sur www.observatoireclimat-hautsdefrance.org (consulté le )

- « Station météofrance Cambrai-Épinoy - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Féchain et Épinoy », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Cambrai-Épinoy - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Cambrai-Épinoy - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Cambrai-Épinoy - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Féchain », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Douai », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Alain Wallart veut concrétiser deux projets essentiels », La Voix du Nord, édition Douaisis, no 24162, , p. 24.

- « Élections municipales, Féchain », La Voix du Nord, édition Douaisis, no 24165, , p. 32.

- « Élections municipales 2020 - 1er tour, Féchain », L'Observateur du Douaisis, no 897, , p. 9.

- art L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales.

- « Accueil > La Municipalité > L’équipe municipale > WALLART Alain », sur le site de la mairie (consulté le ).

- « Atlas français de la coopération décentralisée et des autres actions extérieures », sur le site du ministère des Affaires étrangères (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune de Féchain (59224) », (consulté le ).

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Département du Nord (59) », (consulté le ).

- « Polissoir », notice no PA00107522, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Benjamin Dubrulle, « Le SOS de passionnés pour sauver des géants abandonnés », La Voix du Nord, no 24596, , p. 14-15