Dynastie des Paléologues

L’Empire byzantin, ainsi appelé depuis le XVIe siècle pour décrire l’empire romain d'Orient du Moyen Âge, fut gouverné par la dynastie des Paléologues de 1261 à 1453, c’est-à-dire la période comprise entre la reconquête de Constantinople sur les Latins par Michel VIII Paléologue et la prise de la Ville par les Ottomans conduits par Mehmed II. Bien que la monarchie byzantine ne soit pas héréditaire, la dynastie des Paléologues s’est maintenue au pouvoir plus longtemps qu’aucune autre sur le trône, en s’assurant la loyauté des citoyens de l’empire d'Orient, presque tous de langue grecque depuis que les régions ayant d’autres langues étaient passées sous domination slave en Europe et turque en Asie mineure.

Cependant, la dynastie dut faire face à la décrépitude de l’Empire depuis sa division au XIIIe siècle à la suite de la quatrième croisade[1], à son endettement envers les Génois, aux déboires d’Andronic II et de Jean V et au ressentiment populaire provoqué par les concessions du patriarcat œcuménique de Constantinople face à l’église de Rome au deuxième concile de Lyon[2].

À partir de 1263, les Turcs seldjoukides, karamanlides, ottomans et autres, ayant conquis Anatolie, jadis cœur de l’empire, intensifièrent leurs raids, s’emparant graduellement des territoires byzantins d’Asie mineure, à l’exception de l’empire de Trébizonde gouverné par la dynastie des Comnène. Les ghazis (combattants émérites turcs) recevaient, à l’issue des raids à caractère religieux inspirés par l’islam, de vastes domaines agricoles[3]. Les Paléologue dont les ressources s’amoindrissaient peu à peu durent également lutter contre les États chrétiens européens : le second empire bulgare, l’empire serbe, les restes de l’empire latin, les chevaliers hospitaliers de Jérusalem sans parler des Vénitiens et des Génois désireux d’établir des comptoirs commerciaux dans l’empire.

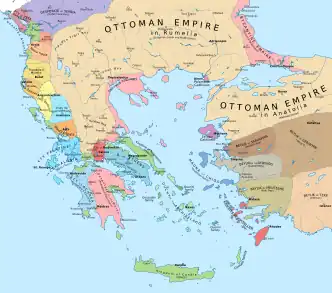

À la perte de leurs possessions sur le plan extérieur s’ajoutèrent deux guerres civiles désastreuses, des épidémies de peste et le tremblement de terre qui détruisit Gallipoli en 1354, laquelle, évacuée par ses habitants, fut bientôt occupée par les Turcs ottomans[4], lesquels investirent, à partir de là, l’Europe du Sud-Est, de sorte qu’en 1380, l’empire byzantin se réduisait à Constantinople, quelques îles égéennes et quelques territoires isolés (Chalcidique, Thessalonique, Mistra…). Toutefois, les puissantes murailles de Constantinople, la diplomatie byzantine, une habile exploitation des querelles domestiques et des menaces extérieures sur leurs ennemis, ainsi que l’invasion de l’Anatolie par Tamerlan, permirent à l'empire de survivre jusqu’en 1453. Ce qui restait de l’empire byzantin après la chute de Constantinople, le despotat de Morée, l’empire de Trébizonde et la principauté de Théodoros en Crimée, sont alors rapidement conquis par les ottomans et leurs alliés peu après.

La faiblesse politique de l’empire fut toutefois compensée par un renouveau des arts et des lettres ; certains parlèrent même de « Renaissance paléologienne ». Parallèlement, l’émigration des intellectuels byzantins vers l’Ouest devait jouer un rôle important dans la Renaissance italienne[5].

Toile de fond

Après la quatrième Croisade, l’empire byzantin a été divisé entre les États successeurs (Nicée, Épire et Trébizonde), un grand nombre de territoires francs, latins et vénitiens, en théorie vassaux de l’Empire latin de Constantinople. De plus, la désagrégation de l’empire byzantin avait permis aux Bulgares, aux Serbes et aux différents émirats turcomans d’Anatolie d’étendre leurs territoires. Bien que l’Épire ait constitué le plus solide des trois États grecs successeurs, c’est l’empire de Nicée qui reprit Constantinople en 1261[6].

L’empire de Nicée réussit d’abord à assurer son indépendance aussi bien face aux « Latins » à l’Ouest qu’aux Turcs seldjoukides à l’Est. La bataille de la vallée du Méandre permit de repousser les forces turques, déjà affaiblies par la mort du sultan seldjoukide devant Nicée[7]. À l’Ouest, un traité de paix fixa en 1214 les frontières entre les deux empires : les « Latins » conservaient la côte nord-ouest de l’Asie Mineure depuis le golfe d’Adramyttion sur la mer Égée jusqu’à l’embouchure du Sangare sur la mer Noire tandis que l’empire de Nicée conservait le reste du pays (soit le Nord-Ouest de l’Anatolie) jusqu’à la frontière seldjoukide[8].

En 1258, de trône de l’empire de Nicée était occupé par Jean IV Laskaris, un garçon de 10 ans. Après le meurtre du régent désigné, la régence échut à Michel Paléologue. D’origine aristocratique, militaire de profession et profondément ambitieux, celui-ci fut bientôt promu mega dux (grand amiral commandant la flotte de guerre), puis despote. En ou en , il reçut le titre de Basileus (« souverain ») en qualité d’associé du petit Jean IV[9].

Michel VIII Paléologue (1261-1282)

L’empire de Nicée était parvenu en 1246 à récupérer sur les Bulgares la Thrace, et sur les Serbes la Macédoine et de Thessalonique. En 1261, profitant de l'éloignement de l’armée latine de Constantinople, le général byzantin Alexis Stratégopoulos réussit à s’emparer de la ville avec une troupe d’à peine 600 hommes[10].

Après la reconquête de la capitale, Michel VIII ordonna de crever les yeux du jeune Jean IV en pour le rendre impropre au trône : ce geste injustifié et cruel[11] lui valut d’être excommunié par le patriarche Arsène ce à quoi Michel répondit en faisant déposer le patriarche et en le remplaçant par Joseph II[12].

La restauration de Constantinople

La quatrième croisade et l’administration latine avaient ruiné Constantinople : Michel VIII entreprit d’en restaurer la splendeur, en particulier des monastères, édifices publics et murs d’enceinte. Hagia Sophia, pillée par les croisés en 1204, fut rendue au culte orthodoxe et rénovée. On renforça le port de Kontoskàlion et les murs de la ville contre toute nouvelle expédition des Latins. De nombreux hôpitaux, hospices, marchés, aqueduscs, fontaines, bains publics, rues et églises furent érigés, grâce entre autres au mécénat privé. Pour les marchads musulmans et juifs établis en ville, dont la mosquée et les synagogues avaient été détruites par les Latins, de nouveaux édifices furent élevés. Toutes ces restaurations coûtaient cher et des taxes élevées furent nécessaires. En dépit de cela, la ville progressa et de nouveaux contacts intellectuels et diplomatiques furent établis, notamment avec les Mamelouks qui combattaient des ennemis communs, c’est-à-dire les Latins auxquels s’ajoutèrent plus tard les Turcs ottomans[13].

Politique étrangère

Depuis l’invasion des Turcomans, la situation était chaotique dans le sultanat de Roum. Michel VIII tenta de protéger sa frontière en faisant remettre en état les forteresses le long du fleuve Sangarios (aujourd’hui Sakarya), marquant la frontières entre les deux empires[14]. La plus importante menace à laquelle Byzance devait faire face ne venait cependant pas des Turcs, mais des « Latins » : Michel VIII n'ignorait pas que Vénitiens et Francs souhaitaient rétablir leur autorité sur Constantinople.

La situation s’aggrava lorsque Charles d’Anjou, frère du roi de France, conquit en 1266 la Sicile, jusqu’alors aux mains des Hohenstaufen. L’année suivante, le pape conclut un pacte avec Charles, selon duquel ce dernier se verrait concéder de nouveaux territoires en Orient s’il aidait à mettre sur pied une nouvelle croisade contre Constantinople (ville chrétienne, mais schismatique aux yeux de la papauté). Charles n’ayant pu mettre son projet à exécution dans les délais, Michel en profita pour négocier une union entre les Églises de Rome et de Constantinople en 1274, éloignant ainsi la menace d’une nouvelle croisade[15].

Malheureusement pour Michel VIII, le successeur du pape Clément, Martin IV, ne crut pas en la bonne foi de l’empereur. L’Église grecque fut excommuniée et Charles reçut à nouveau l’autorisation du pape d’envahir Constantinople. Michel VIII se tourna alors vers le roi d’Aragon, Pierre III, dont il appuya financièrement les efforts pour s’emparer de la Sicile qui appartenait à Charles. Ces efforts furent récompensés par les « Vêpres siciliennes » qui renversèrent le roi angevin de Sicile et le remplacèrent par le roi d’Aragon en 1281[16].

Tout le reste de sa vie, Michel lutta pour chasser les Latins de Grèce et assurer ses positions face aux Bulgares dans les Balkans. Il y réussit fort bien, regagnant plusieurs iles de la mer Égée et prenant pied dans cette partie du Péloponnèse qui deviendra le despotat de Morée. Toutefois, les campagnes de l’empereur à l’Ouest eurent pour effet d’épuiser les ressources financières et humaines de l’empire tout en négligeant les provinces d’Asie où une nouvelle menace se faisait jour, entre autres par la puisance croissante du beylicat d’Ertuğrul, fondateur de l'empire ottoman, qui prit Thebasion, devenue Söğüt[17].

Politique intérieure

La politique étrangère de Michel VIII reposait essentiellement sur la diplomatie ; toutefois, ses projets de construction et ses campagnes militaires contre ce qui restait de l’empire latin s’avéraient onéreux ; d’autant plus que l’armée comptait dans ses rangs de plus en plus de mercenaires, plus onéreuses que les troupes régulières. Sa politique intérieure favorisa la noblesse dont il se rapprocha par un certain nombre d’alliances matrimoniales. Comme les grands propriétaires échappaient de plus en plus à l’obligation de l’impôt, c’est sur la paysannerie que retombait le gros du fardeau fiscal, trait que ne manquèrent pas d’exploiter les Ottomans par la suite en promettant aux paysans d’alléger leur fardeau. Par ailleurs, la monnaie d’or byzantine, l’hyperpère, jusque-là monnaie d’échange autour de la Méditerranée, continua à se dévaluer, si bien qu’on commença à lui préférer la monnaie plus stable des républiques italiennes[18].

Pour Michel VIII, l’union des Églises de Constantinople et de Rome était essentielle à la survie de l’empire en empêchant tout projet de croisade contre Byzance. Tel n’était toutefois pas le point de vue de la population. Si les relations entre Michel VIII et le pape Grégoire X demeurèrent sur le plan de la politique étrangère, les successeurs de Grégoire X (trois papes entre janvier 1276 et mai 1277) tentèrent plutôt d’humilier les Grecs en exigeant notamment que l’empereur, son fils, le patriarche et tous les clercs jurent fidélité à l’union lors d’une cérémonie à Hagia Sofia. Après cette cérémonie, l’empereur fut considéré comme apostat tant par le clergé que par la population. Le renvoi par l’empereur du patriarche anti-unioniste Joseph et la nomination de Jean Beccus comme patriarche pro-unioniste provoqua un mini-schisme entre les tenants du patriarche Joseph et ceux qui demeuraient fidèles à la mémoire de l'ancien patriarche Arsène. Presque toutes les Églises orthodoxes en dehors de Constantinople devaient également rejeter l’acte d’union y compris les dirigeants de Trébizonde, d’Épire et de Thessalie[19]. La mort de Michel VIII en 1282 fut ressentie avec soulagement par plus d’un et ses politiques favorables à Rome lui valurent de se voir refuser des funérailles orthodoxes[20].

L’héritage

Michel VIII se révéla un empereur énergique, ambitieux et de grande valeur. Il réussit à étendre et à préserver l’empire, remettant Byzance au rang de puissance régionale. Son armée manquant toujours d’effectifs, il dut encore plus que ses prédécesseurs compter sur la diplomatie. Un système de taxation exorbitant lui permit de poursuivre son ambitieuse politique étrangère et de soudoyer divers potentats voisins. Grâce à lui, Byzance commençait à se relever, mais ses succès allaient se révéler fragiles.

Andronic II Paléologue (1282-1328)

Fils de Michel VIII, Andronic II monta sur le trône en 1282, à l’âge de 24 ans.

Politique étrangère

Andronic II dut faire face à de grandes difficultés aussi bien à l’Est qu’à l’Ouest. Les Serbes, sous la conduite du roi Étienne Uroš II Miloutin, commencèrent à envahir les Balkans et prirent Skopje en 1282. Leurs raids en Macédoine se poursuivirent tout au cours des années 1290. Ne réussissant pas à y mettre un terme, Andronic dut user de diplomatie et marier sa fille âgée de 5 ans au roi serbe, lui concédant à titre de « dot » nombre de forts d’Ohrid à Stip, en passant par Strumica, ce qui n’empêcha pas les Serbes de poursuivre leurs conquêtes[21].

Contrairement à son père, Andronic, conscient du danger menaçant les possessions byzantines en Asie Mineure, tenta d’en chasser les Turcs par divers moyens. Sa première action fut de transporter sa cour en Asie mineure afin de mieux surveiller la construction de fortifications et de remonter le moral des troupes. Le commandant de son armée, Alexis Philanthropénos, était un général compétent qui remporta quelques succès contre les Turcs dans la vallée du Méandre. Cependant, Andronic fut privé de ses services lorsque celui-ci fomenta un complot qui lui valut d’être aveuglé. À la suite de quoi, Andronic envoya son fils, Michel IX, et l’ hétériarque (chef de la garde impériale), Georges Mouzalon, attaquer les Turcs qui avaient mis le siège devant Nicomédie; tous deux furent battus à la bataille de Bapheus en 1302[22].

Sans se laisser décourager, Andronic engagea la Compagnie catalane, forte de 6000 hommes conduits par Roger de Flor. Originaires d’Espagne, ces mercenaires intrépides avaient l’habitude des escarmouches contre les Maures et, à un prix extravagant, reconduisirent les Turcs en Asie mineure. Toutefois, leurs succès furent réduits à néant lorsque Roger de Flor fut assassiné alors qu’il allait rencontrer Andronic II. Les Catalans se révoltèrent contre l’autorité impériale et pillèrent de nombreuses villes de Thrace, laissant libre cours aux incursions turques en Asie mineure. Ce que voyant, Andronic voulut à nouveau utiliser la diplomatie pour convaincre les Ilkhanides de Perse d’envoyer des troupes attaquer les Turcs, négociations qui, cependant, n’aboutirent pas[23].

Politique intérieure

Andronic II dénonça l’acte d’union entre les Églises orthodoxe et romaine, geste destiné à apaiser la population. Il procéda à des coupures drastiques dans l’armée, dispersant à toute fin pratique la marine que son père avait activement travaillé à constituer. Ceci permit d’abaisser les impôts là où c’était possible dans l’empire. Si elle lui assurait une plus grande popularité, cette politique réduisait considérablement la possibilité pour Byzance de faire face à ses ennemis. Il altéra l’hyperpère et taxa lourdement l’élite militaire des pronoiarioi, réduisant encore davantage les capacités militaires de l’armée. Tout en résolvant une partie des problèmes que Michel VIII lui avait légués, ces gestes réduisaient à néant les efforts entrepris pour restaurer la grandeur de l’empire byzantin. Si Michel VIII s’était attaqué aux problèmes extérieurs de l’empire, Andronic tenta de régler les problèmes internes qui en résultaient, l’une et l’autre politique devant avoir des effets désastreux[24].

La guerre civile et l’abdication

Les politiques d’Andronic II ne parvinrent pas à résoudre les problèmes extérieurs de Byzance ; cependant, ce sont les menaces de l’intérieur qui conduisirent à son abdication. En 1320, Andronic III, alors âgé de 20 ans et petit-fils de l’empereur fut déshérité par son grand-père. Il se révolta et, promettant des diminutions d’impôts supérieures encore à celles mises en place par Andronic II, réussit à s’assurer de nombreux appuis. Incapable d’arrêter le jeune usurpateur, Andronic II l’éloigna de Constantinople, lui donnant en 1321 la Thrace en apanage ainsi que le titre de coempereur en 1322. Mais après une courte guerre durant laquelle Bulgares et Serbes jouèrent les deux camps l’un contre l’autre, Andronic II fut forcé d’abdiquer et de se faire moine dans un monastère où il mourut dix ans plus tard[25].

Andronic III (1328-1341)

Lorsqu’il devint seul empereur, à l’âge de trente-trois ans, Andronic III s’était déjà révélé un remarquable chef de guerre. Doué d’une agréable personnalité, il pouvait aussi être frivole et quelques fois irresponsable. Ces défauts étaient en partie compensés par sa capacité à déléguer son autorité, en s’appuyant sur son grand ami, le grand domestique (commandant en chef de l'armée) Jean Cantacuzène. Celui-ci se concentra sur l’administration interne de l’empire pendant que l’empereur s’intéressait surtout à reconquérir les territoires perdus[26]. Son règne fut réparateur après la guerre civile qui l’avait opposé à son grand-père ; cependant, après sa mort, une guerre civile opposant Jean Cantacuzène à la régence ruine cette restauration[27].

Politique intérieure

Au sortir de la guerre civile, Andronic III eut le souci de rétablir la confiance de la population dans les institutions de l’État. Déjà les grands propriétaires terriens dans les provinces et la noblesse des villes avaient réussi à échapper au contrôle de l’État si bien que la paysannerie ainsi que les petites gens des villes avaient perdu confiance dans le gouvernement et l’administration[28].

Andronic III tacha d’y remédier en s’attaquant à une réforme en profondeur du Droit, réforme déjà amorcée sous Andronic II. La corruption des tribunaux de l’empire était légendaire. Pour s’y attaquer, Andronic créa en 1329 un nouveau collège de juges composé de quatre membres, deux clercs et deux laïcs. Dotés de très larges pouvoirs, ceux-ci avaient comme mission de réformer la justice dans l’ensemble de l’empire. Toutefois, moins de dix ans plus tard, trois de ces juges furent convaincus eux-mêmes de corruption et par conséquent exilés. L’impulsion était cependant donnée et la réforme se continua par la suite tout en se décentralisant progressivement[29].

Politique étrangère

Le règne d’Andronic III peut être vu comme la dernière véritable tentative de restaurer la grandeur de Byzance. Il vint près d’y réussir, mais le nombre et la puissance des voisins en lutte avec l’empire eurent finalement raison de cette bonne volonté que n’appuyaient pas des ressources humaines et matérielles suffisantes.

Le problème le plus urgent était celui de l’Asie mineure. En 1326, Orkhan qui avait succédé à Osman parvint à conquérir Brousse, assiégée depuis des années. L’année suivante, ce fut au tour de Lopadion de subir le même sort. Réagissant à ces succès, Andronic III tenta une opération de secours qui se termina par la défaite de Pélékanon, le 10 juin, au cours de laquelle l’empereur blessé dut retourner à Constantinople. Nicée se rendit le 2 mars 1331 et Orkhan mit presque aussitôt le siège devant Nicomédie. Andronic III tenta alors d’acheter la paix en versant un tribut de 12 000 hyperpères aux Ottomans pour garantir la sécurité des forteresses entre Nicomédie et la capitale, ce qui n’empêcha pas ceux-ci de s’emparer de Nicomédie en 1337[30].

En dépit de cet échec, Andronic III remporta quelques succès dans la mer Égée : en 1329, Chios fut reprise et en 1335, Andronic conclut un traité comportant des indemnités financières avec le bey d’Aydin, l’émir turc Bahud-din Umur, ce qui lui permit de recouvrer Lesbos et Phocée aux dépens des Latins[31].

Les résultats furent plus mitigés en Europe. Si la Thessalie fut recouvrée en 1333, la Serbie recommença son expansion vers le sud. Conduites par Syrgiannès Paléologue, Byzantin passé au service des Serbes, les forces serbes s’emparèrent de cinq forts byzantins en 1334 et obligèrent l’empire à reconnaître les nouvelles frontières. Andronic réussit par la diplomatie à reprendre l’Épire en 1341. L’empire était au moins parvenu à reprendre le contrôle de la plus grande partie de la Grèce. Malheureusement pour l’empire reconstitué, Étienne Dušan porté au pouvoir en 1331 décida de s’approprier ces territoires. La mort d’Andronic III et le chaos qui en résulta ne permit pas de résister victorieusement à ses assauts[32].

L’héritage

Même s’il devait s’avérer infructueux, le règne d’Andronic III constitua l’une des dernières lueurs jetées par un empire dont la position devenait de plus en plus précaire. La diplomatie byzantine eut moins de succès lorsque les ennemis de l’empire se furent rendus compte que l’empereur n’avait plus les moyens militaires ou financiers de sa politique. La mort d’Andronic III porta le coup de grâce : son successeur était un enfant de dix ans et la régence mise en place fut déchirée par des rivalités dynastiques qui conduisirent à une guerre civile dont l'empire ne devait jamais se relever[33].

L'ascension et la chute de Cantacuzène (1341-1357)

Une nouvelle période de déclin s’ouvrit pour l’empire en 1341 alors que s’abattirent sur lui des malheurs de tous genres. Non seulement les guerres civiles et extérieures dévastèrent-elles un pays déjà ravagé, mais des épidémies de peste décimèrent la population. La première frappa en 1347 et, entre 1360 et 1420, on ne compta pas moins de huit autres épidémies. Dans les villes, des troubles éclatèrent entre la classe aisée qui exploitait le système de taxation à son profit et les paysans dépouillés de leurs terres et écrasés par les exigences du gouvernement. S’y ajoutaient les controverses religieuses qui avaient été la plaie de Byzance aux VIIe et VIIIe siècles et qui reprirent de plus belle concernant cette fois la doctrine de l’hésychasme, laquelle devait finalement devenir la doctrine officielle de l’Église orthodoxe. Nombre de tremblements de terre détruisirent les infrastructures de Byzance. La forteresse de Gallipoli fut détruite en 1354 par un de ces tremblements de terre et les Turcs ottomans profitèrent de l’occasion pour s’emparer de la ville et en faire leur tête de pont vers l’Europe. Pendant ce temps, les Serbes poursuivaient leur avancée vers le sud, s’emparant de l’Épire encore théoriquement sous contrôle impérial. L’empire se rétrécissait sans cesse, si bien que lorsque la guerre civile se termina à Constantinople, Byzance n’était plus qu’une Ville-État qui ne survivait que parce que ses ennemis, qui devaient bientôt devenir ses protecteurs, le laissaient survivre[34].

La guerre civile de 1341-1347

Jean V n’avait que neuf ans lorsqu’il accéda au trône. Un conseil de régence fut créé, composé de sa mère, Anne de Savoie, de Jean VI Cantacuzène et du patriarche de Constantinople, Jean XIV Kalékas[35].

Ce fut le patriarche, aidé par l’ambitieux Alexis Apokaukos qui déclencha la guerre civile en convainquant l’impératrice que l’ambition de Cantacuzène constituait une menace pour son fils. En septembre 1341, alors que Cantacuzène était en Thrace, Kalékas se déclara régent et lança une virulente attaque contre Cantacuzène, ses partisans et sa famille. En octobre, l’impératrice exigea que Cantacuzène se démette de son commandement. Non seulement ce dernier refusa-t-il, mais il se déclara empereur à Didymotique, en principe pour protéger l’autorité de Jean V face aux ambitions de Kalékas. On ignore quels étaient les sentiments véritables de Cantacuzène, mais il est certain que l’action du patriarche en forçant celui-ci à se battre pour conserver le pouvoir déclencha la guerre civile[36].

Les troupes étaient alors trop peu nombreuses pour défendre les frontières de l’empire, encore moins pour assurer le succès de l’une ou l’autre faction. En conséquence les deux camps engagèrent des mercenaires étrangers. Cantacuzène loua les services de Turcs et de Serbes et le bey d’Aydin, dont les liens avec Andronic faisaient un allié, fournit le gros des mercenaires turcs. La régence pour sa part engagea également les services de mercenaires turcs. Toutefois, Cantacuzène commença aussi à recevoir l’appui du sultan ottoman Orkhan dont il épousa la fille en 1345. Deux ans plus tard, Cantacuzène triomphait et pouvait retourner à Constantinople où il conclut un accord avec Anne de Savoie en fonction duquel Jean V et lui-même régneraient en tant que coempereurs, Cantacuzène assumant le rôle d’empereur senior pendant une période de dix ans[37].

Le règne et la chute de Jean VI Cantacuzène (1347-1357)

L’accord aurait éventuellement pu durer, n'eût été que Cantacuzène avait un fils, Matthieu, qui en grandissant devint en mauvais termes avec Jean V. De surcroit Jean V épousa une fille de Cantacuzène, devenant ainsi son beau-fils, ce qui aurait dû en théorie rapprocher les deux familles, mais qui en fait éloignait Matthieu du trône[38].

Cantacuzène espérait pouvoir maintenir la paix, mais en 1353, Jean V attaqua Matthieu et la guerre civile reprit. Jean V eut le dessous et fut exilé dans l’ile de Ténédos (aujourd’hui Bozcaada), une des rares iles de la mer Égée encore sous contrôle byzantin, pendant que Cantacuzène proclamait son fils coempereur. Jean V ne se tint pas pour vaincu et, en 1354, des troupes ottomanes commencèrent à envahir la Thrace pour lui venir en aide. Les citoyens de Constantinople prirent peur et, en novembre de la même année, Jean V, aidé par les Vénitiens, tenta un coup qui réussit. Cantacuzène dut abdiquer et se retirer dans un monastère où il passa le reste de ses jours à écrire ses mémoires. Il y mourut en 1383[39].

Désappointé par la défaite de son père, Matthieu Cantacuzène continua pour sa part la résistance. Il parvint à obtenir des troupes de son beau-frère, le sultan Orkhan, mais il avait à peine lancé sa campagne qu’il fut capturé à l’été 1356. Il dut renoncer à ses prétentions en 1357 et fut exilé en Morée de 1361 à 1383, bien que certaines sources mentionnent 1391. À l’âge de vingt-cinq ans, Jean V avait réussi à assoir son pouvoir sur l’empire, mais en épuisant tout ce que ce même empire avait encore de ressources[40].

La colonisation turque

Les contrées ravagées et dépeuplées par la guerre civile furent repeuplées par de nouveaux colons turcs qui s’y installèrent par conquête ou arrangements commerciaux. Il en résulta que Byzance perdit définitivement son emprise sur la région ; deux cents ans plus tôt, Byzance pouvait vivre des produits de ses territoires d’Anatolie, de Grèce, de Macédoine et de grandes îles comme Chypre et la Crète. Elle ne pouvait plus compter désormais que sur quelques villes encore sous son contrôle comme Thessalonique et Constantinople et sur le despotat de Morée. La colonisation turque fut un facteur déterminant dans les années qui suivirent, donnant aux plus grands ennemis de l’empire, les Ottomans, non seulement une base en Asie, mais bientôt également en Europe[41].

Jean V (1354-1391)

Cette menace ottomane était le plus important problème qui se posait à Jean V. Depuis la victoire de Pélékanon, Orkhan n’avait plus rien à craindre des Byzantins. À sa mort en 1362, son fils, Murad Ier, chef des contingents ottomans guerroyant en Europe, lui succéda. Après la mort d’Étienne Dušan en 1355 et l’éclatement de l’empire serbe, aucune force n’était capable de s’opposer à la progression des Ottomans dans les Balkans[42].

L’appel à l’Ouest

Jean V avait 22 ans lorsqu’il devint seul empereur en 1354. Réalisant le danger, il fit comme ses prédécesseurs appel au pape, promettant l’union des deux Églises en échange d’une aide militaire. Comme preuve de sa bonne foi, il offrit de donner son fils, Manuel, en otage. Dans le passé, de tels appels avaient eu divers résultats. Certes les croisés avaient, pendant la première croisade, pillé aussi bien les amis que les ennemis, mais au total la croisade s’était avérée plutôt bénéfique. Jean V espérait à n’en pas douter la mise sur pied d’une nouvelle croisade. Mais cette fois, la papauté ne fut guère émue par les dangers qui menaçaient les chrétiens d’Orient.

Heureusement, Jean V pouvait utiliser d’autres filières en Europe. Sa mère était Anne de Savoie et son neveu, Amédée de Savoie s’inquiétait de la sécurité de sa parenté à Constantinople. En juin 1366, Amédée quitta Venise, espérant ainsi donner le signal d’une nouvelle croisade. Il s’empara d’abord de la forteresse de Gallipoli qu’il remit aux Byzantins afin d’arrêter ainsi l’immigration turque en Thrace. Cependant les Turcs étaient maintenant fermement établis dans la région. Amédée et Jean tentèrent, entre 1367 et 1369, par The-Balkans-in-1355-es.svg divers moyens d’éviter la défaite. Amédée retourna en Europe via Rome où il emmena des émissaires byzantins. Le pape ne montra guère plus d’intérêt que par le passé, mais invita Jean V à lui rendre visite[43]. De telle sorte que, lorsqu’en 1369 (certaines sources mentionnent 1365) les Ottomans capturèrent Adrianople (aujourd’hui Edirne), Jean V n’eut plus qu’à s’embarquer pour Rome où il abjura la doctrine orthodoxe et entra dans le giron de l’Église catholique romaine.

Il devait revenir à Constantinople en 1371, les mains vides, s’étant humilié en privé et en public, sans aucun résultat permettant d’espérer une amélioration de la situation dans les Balkans[44].

Jean V, vassal des Turcs

En 1371, les Serbes rallièrent toutes leurs forces pour lancer une attaque contre les Turcs et les forcer à évacuer la Thrace. Les Turcs anéantirent les forces serbes lors de la bataille de la Maritsa, à la suite de quoi plusieurs seigneurs firent soumission au sultan Murad Ier. Byzance n’était guère en meilleure posture et, après avoir repris Sérres jusqu’alors aux mains des Serbes, Jean V jura allégeance à Murad qui se faisait désormais appelé « sultan », titre qui sanctionnait la supériorité des Ottomans sur les autres émirs turcs de la région[45].

La guerre civile de 1373-1394

À cette humiliation devait bientôt s’en ajouter une autre, peut-être pire encore. Le fils ainé de Jean V et héritier du trône, Andronic IV Paléologue se rebella contre son père en 1373. Cette révolte coïncida avec une rébellion similaire du fils de Murad Ier, Savci (ou Saoudji) Çelebi. Tous deux tentèrent de soulever leur peuple respectif. L’empereur et le sultan devaient tous deux faire face à leur fils; ils décidèrent de joindre leurs efforts et réussirent à défaire ceux-ci. Murad exigea de son collègue qu’il fît aveugler son fils, ce à quoi Jean V dut se résoudre. Mais Andronic IV et son fils Manuel ne furent que partiellement aveuglés. Murad n’eut pas de tels scrupules et fit exécuter Savci Çélébi. Le deuxième fils de Jean V, fut proclamé coempereur et héritier présomptif du trône[46].

Andronic IV et son fils, Jean VII, réussirent toutefois à s’enfuir avec l’aide des Génois et des Turcs; lorsqu’ils revinrent à Constantinople, ils renversèrent Jean V emprisonné avec Manuel. En échange de leur aide, Andronic IV dut remettre aux Ottomans la forteresse de Gallipoli rendant ainsi inutile la seule aide européenne reçue, celle d’Amédée de Savoie. Puis, ce fut au tour de Jean V et de Manuel de s’échapper et d’offrir au sultan de lui verser un tribut encore supérieur à celui payé précédemment en échange de son aide pour reprendre Constantinople. Andronic IV, à nouveau défait, échappa à la capture et se réfugia dans le district génois de Galata avec sa famille. Une nouvelle sorte de guerre civile opposait donc Jean V, soutenu par les Vénitiens et les Ottomans à Constantinople et Andronic IV soutenu par les Génois à Galata. Jean V, qui n’avait d’autre but que de reconquérir son trône et d’en assurer la stabilité, finit par conclure un pacte avec Andronic IV en 1381, le reconnaissant comme son héritier et faisant de Jean VII l’héritier présomptif, excluant de ce fait Manuel de la succession[47].

Ainsi, en 1383, les morceaux épars de l’empire byzantin étaient théoriquement réunis dans les mains des Paléologues : Jean V régnait comme seul empereur à Constantinople. Son fils, Andronic IV et son petit-fils Jean VII qui avaient tous deux le titre d’empereur régnaient sur la côte nord de la mer de Marmara pendant que ses autres fils, Manuel et Théodore, régnaient le premier avec le titre d’empereur à Thessalonique, le deuxième avec le titre de despote en Morée[48].

Toutefois, comme Matthieu Cantacuzène avant lui, Manuel se sentit trahi par cette rétrogradation. Privé du titre de coempereur, il retourna à Thessalonique en 1382, se rebella contre l’empereur et affirma son autorité sur la Thessalie et l’Épire, « étendant » ainsi théoriquement les frontières de l’empire, ce qui suffit à attirer l’attention du sultan. Murad Ier vint assiéger Thessalonique en 1383. Le siège devait durer quatre ans. Pendant ce temps, Andronic IV mourut et son fils, Jean VII, contesta son grand-père, Jean V[49].

Thessalonique dut se rendre en 1387. Voyant sa position désespérée, Manuel se tourna à nouveau vers Jean V et, avec l’accord du sultan, entreprit des pourparlers avec son père. Jean V réalisait qu’un accord avec son deuxième fils causerait une nouvelle rébellion de la part de son petit-fils et décida de laisser Manuel en exil à Lemnos. Ceci n’empêcha pas Jean VII de se rebeller : des rumeurs de retour de Manuel et de réconciliation entre Jean et Manuel décidèrent Jean VII à partir pour Gênes et à rejoindre ensuite le nouveau sultan ottoman, Bajazet (aussi connu sous le nom de Bayezid), et pour demander son aide afin de renverser Jean V[50].

Cette nouvelle rébellion de Jean VII lui permit de reprendre Constantinople, mais Manuel réussit à soulever le reste de l’empire et ses quelques colonies restantes contre lui. Manuel reçut également l’aide des Chevaliers de Saint-Jean stationnés à Rhodes à qui il donna de nombreuses reliques de métal précieux en échange de leur aide. Jean VII se refusa jusqu’à sa mort en 1408 à renoncer à ses droits d’empereur légitime. À cette époque toutefois Bajazet avait déjà reconnu Manuel II Paléologue comme coempereur aux côtés de son père Jean V, si bien que lorsque Jean V mourut en 1391, Manuel se trouva seul empereur[51].

Manuel II Paléologue (1391-1420)

Le règne de Manuel II devait procurer un répit à l’empire. Malgré les difficultés auxquelles celui-ci faisait face, l’empereur réussit à reprendre certains territoires et à les conserver jusqu’à la fin de son règne. Cette réussite s’explique en bonne partie par le renouveau de la puissance mongole à l’Est et la grande amitié existant entre Manuel II et Mehmed Ier. Toutefois, Manuel devait vivre suffisamment longtemps pour voir son fils détruire presque tout ce qu’il avait accompli.

Le vasselage jusqu’en 1394

La première priorité de Manuel II fut de conclure un accord avec Bajazet. S’il put rentrer à Constantinople en 1390 ce fut, sinon grâce au sultan, à tout le moins grâce à la neutralité bienveillante de celui-ci, lequel exigea en échange que Manuel serve dans l’armée turque où il faisait autant fonction d'otage que de vassal. En faisant pression sur Manuel, il obtint que Jean V démolisse les fortifications de la Porte d’Or. Et lorsque l’empereur mourut le 16 février 1391, Manuel déserta pour rentrer à Constantinople et prendre le pouvoir, provoquant la fureur de Bajazet. Cédant devant le fait accompli, Bajazet n’en exigea pas moins la création d’un quartier réservé aux marchands turcs dans la ville et l’établissement d’un kadi qui aurait juridiction pour régler les conflits entre ceux-ci. Quatre mois plus tard, il exigeait que Manuel quitte Constantinople pour se joindre à sa campagne en Anatolie[52].

La révolte et la survie de Byzance (1394-1402)

L’entente entre Manuel et Bajazet devait être rompue deux ans plus tard, au cours de l’hiver 1393-1394 lorsque Bajazet convoqua séparément tous ses vassaux chrétiens dans la ville de Sérres démontrant ainsi qu’à ses yeux, les Paléologues ne valaient guère mieux que le despote de Morée ou même qu’un seigneur de rang inférieur. Outré, Manuel décida de se tourner vers l’Ouest. Bajazet répondit en mettant le siège devant Constantinople en 1394, siège qui devait durer huit ans[53]. L’empereur réalisa que si la ville pouvait résister à un blocus sans grande vigueur, ses forces étaient insuffisantes pour garder l’ensemble des fortifications. Au début, la situation n’était pas désastreuse, une contre-offensive se dessinant à l’Ouest sous forme d’une croisade (qui devait être aussi la dernière) conduite par Sigismond de Hongrie qui s’inquiétait de l’avancée des Ottomans en Europe. Il avait l’appui des Français qui, eux, désiraient pousser jusqu’en Terre Sainte. Trop impulsifs les chevaliers français subirent défaite après défaite. Cette mini-croisade, qui fut l’occasion des premiers contacts entre la France et la Porte, se termina par la bataille de Nicopolis lors de laquelle Bajazet conduisit ses armées à marche forcée vers une victoire triomphale mais couteuse où des milliers de soldats perdirent la vie. Elle devait cependant permettre à Bajazet de tourner toute son attention vers Constantinople[54].

Dans la capitale, la situation devenait dramatique si bien que Manuel dut se résoudre à laisser Jean VII, son ennemi le plus implacable, responsable de Constantinople pendant qu’il entreprenait en 1399 une tournée des capitales européennes qui le conduisit à Venise, Padoue, Milan, Paris et Londres. Partout, il fut reçu avec les plus grands égards; mais la plupart des Européens étant occupés par des problèmes internes, nulle part il ne reçut d’aide concrète[55].

Ironie du sort, ce devait être l’Asie islamique qui devait venir au secours de Constantinople. Tamerlan, le khan des Mongols, ambitionnant de reprendre l’œuvre de Gengis Khan, envahit l’Anatolie et défit Bajazet et son armée épuisée en 1402 près d’ Ankara. Cette défaite sema la panique chez les Turcs d’Anatolie qui commencèrent à s’exiler en Europe grâce à des navires byzantins nolisés à cette fin[56].

Revenant d’Europe en 1403, Manuel arriva devant sa capitale libérée du siège ottoman. Fidèle à la parole donnée, Jean VII remit la capitale entre les mains de Manuel et alla même reprendre Thessalonique des mains des Ottomans[57].

L’interrègne ottoman (1402-1413)

Cette défaite des Ottomans permit de faire renaitre à Constantinople un optimisme prudent[58]. Le résultat était en effet étonnant si l’on considère que peu de temps auparavant l’empire était au bord du gouffre. L’activité de Jean VII semblait s’avérer positive sous plusieurs rapports. Le premier fut que les puissances chrétiennes de la région, à nouveau libres du joug ottoman, conclurent un traité de non-agression, ce qui signifiait que les désastres subis durant la dernière période du règne d’Andronic III ne se répéteraient plus. Vint ensuite un traité entre Byzance et le successeur de Bajazet, Soliman, alors que celui-ci était encore en Asie. Ce traité confirmait que Byzance n’aurait plus à payer de tribut. L’empire y gagna aussi le Mont Athos et la côte de la mer Noire, de Constantinople à Varna. Enfin, un certain nombre d’iles de la mer Égée passèrent sous domination byzantine. Leur importance ne doit pas être sous-estimée, car elles serviront de refuge à tous ceux qui tenteront d’échapper dans l’avenir à l’expansion ottomane, ne serait-ce que temporairement[59].

À sa mort, Bajazet laissait quatre fils qui commencèrent presque immédiatement à se battre entre eux pour récolter les bribes de l’État ottoman disloqué par les victoires de Tamerlan. Peu à peu, Mehmed parvint à se débarrasser de ses frères tout en refaisant l’unité de l’empire. En 1413, Mehmed Ier, qui avait pris en 1407 le titre de sultan, était déjà assuré de la victoire. L’un de ses frères, Mûsâ. ayant tenté de s’emparer de Salonique, de Selymbria et de Constantinople, les Byzantins se rangèrent du côté de Mehmed Ier, lequel après sa victoire leur montra sa reconnaissance en empêchant ses sujets turcs d’agrandir leurs territoires aux dépens de l’empire[60].

La reprise des hostilités

Manuel II Paléologue atteignit ses soixante-dix ans en 1421. Il décida alors de se retirer en faveur de son fils ainé, Jean VIII Paléologue, qui n’avait pas à l’endroit des Turcs la même retenue prudente que son père. En mai de la même année, Murad II montait sur le trône ottoman. Mehmed mourant avait souhaité voir deux de ses fils, Yûsuf et Mahmûd, confiés aux bons soins de Manuel II. Toutefois le grand vizir qui avait déjà la garde des deux garçons refusa de les remettre aux Grecs, refus que ceux-ci considérèrent comme un casus belli[61].

Les Byzantins lancèrent la première salve lorsque Jean VIII et ses conseillers décidèrent de fomenter une révolte au sein de l’empire ottoman. En aout 1421, ils prirent le parti d’un certain Mustapha qui prétendait être le fils de Bajazet. Cette sédition connut un certain succès en Europe et Mustapha parvint à se gagner quelques partisans. Mais elle fut réprimée en 1422 et Mustapha exécuté. Murad II en profita pour se venger des Byzantins en faisant mettre le siège devant Constantinople et Thessalonique, cette dernière devant tomber en 1430. Toutefois, Murad II ne put s’emparer de Constantinople par la force. Cependant la situation était suffisamment désastreuse pour que Manuel II sorte de sa retraite et fomente une autre rébellion, cette fois en Asie mineure, conduite par le frère de Murad, Küçük Mustafa. Les premiers succès des rebelles et le siège de Brusa (aujourd’hui Bursa) forcèrent Murad à lever le siège de Constantinople pour se concentrer sur la révolte qu’il réussit à terrasser au grand désespoir des Byzantins[62].

Manuel II était à bout de stratagème pour remédier aux erreurs de son fils. Si Constantinople pouvait jouir d’une paix et d’une sécurité relatives, le reste de ses possessions en Europe était menacé de tous les côtés. En septembre 1423, il abandonna Thessalonique aux Vénitiens, espérant, sinon amener l’Occident à envisager une nouvelle croisade, à tout le moins assurer une meilleure défense de la ville grâce aux subsides vénitiens. En février 1424, Manuel II dut se résoudre à rétablir le vasselage et à payer un tribut de 300 000 pièces d’argent au sultan ottoman. Pour sa part, Murad II, surtout occupé à consolider son propre empire face aux Karamanides et aux Valaques, ne fit aucun effort sérieux pour prendre Constantinople qui put jouir d’une paix précaire pendant les deux décennies qui suivirent[63].

Jean VIII Paléologue, seul souverain

Les gains de Manuel II furent bientôt perdus et l’empire revint au statu quo ante de 1391. Jean VIII crut comme ses prédécesseurs que la papauté viendrait à son secours. Mais le pape Eugène IV, qui avait eu la main haute au Concile de Bâle, n’avait qu’un but, l’assujettissement de l’Église orientale, pendant que les Ottomans cherchaient à s’emparer de ce qui restait du malheureux empire[64].

L’union avec Rome

En fait, Rome possédait tous les atouts. À titre de chef de facto de l’Église orthodoxe, Jean VIII ordonna à celle-ci d’accepter la suprématie du pontife romain et proclama que la querelle du Filioque n’en était une que de sémantique. L’Union fut donc proclamée entre 1438 et 1439 lors du concile de Ferrare qui devint le concile de Florence lorsqu’une épidémie de peste força le transfert des travaux d’une ville à l’autre.

L’Église byzantine y fut humiliée même si Jean VIII reçut la promesse qu’une croisade serait organisée l’année suivante. En fait, le principal résultat fut d’augmenter le ressentiment de la population face au gouvernement impérial[65].

La déroute finale : Varna et Košovo

Vers la fin des années 1440, les Ottomans éprouvèrent une certaine difficulté à maintenir la paix chez leurs vassaux des Balkans. La Hongrie lança une série d’attaques victorieuses contre les Turcs en Serbie : le roi de Hongrie Vladislav III, le voïvode de Transylvanie Janoš Corvinus Hunyadi, le despote serbe Georges Brankovič et le chef de la résistance albanaise, George Kastriotes, dit Scanderbeg, unirent leurs forces pour se révolter contre leurs anciens maîtres. Ce devait être pratiquement la dernière « croisade » unifiée du monde chrétien occidental. Après avoir signé un armistice en juin 1444 qui devait durer dix ans, les Hongrois reprirent l’offensive cinq mois plus tard en compagnie des Transylvaniens et des Valaques conduits par Vlad II Drakul. La bataille de Varna en 1444 qui vit la déroute complète de l’armée chrétienne et celle, plus grave encore de Kosovo en 1448 laissaient ainsi les Balkans en proie à la vengeance des Ottomans[66].

Jean VIII mourut en 1448 après un règne d’une vingtaine d’années. Sa principale réalisation résidait dans la survie de l’empire, survie qui ne tenait toutefois qu’à un fil. Une armée insuffisante pour assurer la défense du territoire, une économie en ruines après des années de guerre, une capitale dépeuplée et un territoire trop peu étendu pour permettre un rétablissement économique, tous ces facteurs rendaient la situation intenable. Son seul espoir avait résidé dans une aide de l’Occident, mais même celui-ci s’évanouit après les batailles de Varna et de Košovo. Dans l’esprit des Occidentaux, la conquête de l’empire byzantin par les Ottomans était un fait accompli et la Hongrie constituerait désormais la frontière de la chrétienté[67].

Jean VIII n’ayant pas d’enfant, ses frères Théodore et Andronic étant morts avant lui, le trône revient à son autre frère, Constantin XI, le dernier souverain grec de Byzance[68].

Constantin XI Paléologue, dernier empereur

Constantin XI, surnommé Dragaš du nom de sa mère serbe est appelé Constantin XII par ceux qui affirment que Constantin Laskaris aurait été couronné en avril 1204 lors de la chute de Constantinople aux mains des croisés[69]. Il ne dut son trône qu’à la fermeté de sa mère qui, alors que son frère Démétrios s’était précipité à Constantinople pour réclamer la couronne impériale, envoya une délégation auprès du sultan Murad pour le faire reconnaître comme empereur légitime. C’est donc à Mistra et non à Constantinople qu’il fut proclamé empereur en janvier 1449, tout comme le fondateur de la dynastie l’avait été à Nicée. Il n’y eut toutefois pas de couronnement. Une telle cérémonie ne pouvait être présidée que par le patriarche de Constantinople et bien que Constantin se fût affiché comme catholique romain, le couronnement par un patriarche unioniste n’aurait fait que raviver l’hostilité de la population[70].

Le défi, la défense, la chute

Constantin XI continua la politique agressive de son père et de ses frères contre les Ottomans et leur vassal, le duché d’Athènes. Lorsque Mehmed II (ou Mahomet II) succéda à son père, il commença par renouveler le traité de paix conclu entre son père et le défunt Jean VII. Quelques mois plus tard, Constantin, à court de fonds, exigea que le sultan double les subsides annuels de 20 000 hyperpères que les Byzantins recevaient pour garder en otage un prétendant possible, Ohran, petit-fils de Suleyman. Mehmed y répondit en faisant ériger la forteresse de Rumeli Hisarï du côté européen du Bosphore pour mieux contrôler la circulation maritime dans le détroit[71].

Puis, il mit sur pied une immense armée pour mettre le siège devant les murailles de Constantinople; certaines sources mentionnent 80 000 soldats alors que d’autres avancent le chiffre de 100 000, voire de 200 000 si l’on inclut l’intendance[72]. Un trait de l’armée ottomane était l’excellence de son artillerie à quoi s'ajoutait un canon géant, conçu par un ingénieur hongrois du nom de Orban et réalisé spécialement pour l'occasion[73]. Constantin ayant refusé les termes offerts par le sultan pour la reddition de la ville, le siège débuta le 2 avril 1453 ; le canon géant entra en opération le 6 avril. La puissance des fortifications permit de soutenir le siège pendant quelque temps en dépit du nombre dérisoire de défenseurs. Une brèche fut finalement percée le 29 mai par laquelle les Ottomans entrèrent dans la ville. Constantin XI tenta de résister en faisant une sortie pendant laquelle il perdit la vie. Son corps ne fut jamais retrouvé, probablement enterré dans une fosse commune[74].

Conclusion sur ce règne

La brièveté de ce règne rend difficile de porter un jugement définitif. Constantin s’est montré un despote habile pendant qu’il dirigeait la Morée; par ailleurs la chute de Constantinople était devenue inévitable quel que soit l’empereur qui ait occupé le trône à ce moment. On garde de Constantin l’image d’un empereur qui aura défendu la ville coûte que coûte et sa mort au combat lui aura permis d’entrer dans la légende. Bien qu’unioniste, il est considéré comme un saint par de nombreux orthodoxes[75].

La renaissance intellectuelle

En dépit du chaos politique et économique qui ébranla l’empire sous les Paléologue, la culture et les arts y connurent un important renouveau. Cette « renaissance » commença dès le XIIe siècle à la cour de Nicée sous l’influence de Nicéphore Blemmydes. Né en 1197, cet esprit universel commença par étudier la philosophie et la médecine à Smyrne puis se dirigea vers la Bithynie où il étudia les mathématiques et l’astronomie, pour se fixer à Nicée où il étudia la théologie. En plus de rassembler une énorme quantité de manuscrits grecs il écrivit de nombreux traités sur la logique, la physique, la géographie ainsi qu’un traité complet sur la sainte Trinité[76]. Cette poursuite de l’érudition qui mêlait philosophie et science (que l’on appelait prises conjointement « le savoir extérieur ») devait s’accentuer avec les années dans les cercles d’Église ou autour des monastères où l’on étudiait la théologie ou « le savoir intérieur ».

Lorsqu’aux environs du XIVe siècle l’empire entra dans une phase de décadence économique et militaire, l’importance des arts et des lettres décrut. À la faveur des nouveaux courants d’échanges qui s’étaient créés grâce à l’expansion maritime de Gênes et de Venise, des intellectuels insatisfaits des connaissances sclérosées du Moyen Âge visitèrent Constantinople et les autres grandes villes d’Orient. Si bien qu’à leur tour, enseignants et artistes byzantins commencèrent à regarder du côté de l’Occident. C’est ainsi que pendant le long concile de Ferrare-Florence, Pléthon donna de nombreux cours sur Platon devant des auditoires fascinés[77]. Des invitations permirent aux intellectuels byzantins de faire revivre en Occident l’héritage gréco-romain, ce qui devait favoriser l’avènement de la Renaissance italienne. En dépit du fait que l’immigration vers l’Italie était rendue moins attrayante par la nécessité d’adopter le catholicisme romain, nombreux furent les Byzantins qui se rendirent, au début de façon temporaire, dans les colonies italiennes de Crète et de Chypre, où ils s’établirent lorsque le destin de l’empire leur parut inévitable. La chute de Constantinople provoqua une immigration massive de réfugiés grecs qui cherchaient à échapper à la domination turque vers l’Europe en passant par l’Italie[78].

La redécouverte des classiques

Nombreuses furent les maisons de Constantinople détruites lors des incendies qui marquèrent la chute de la ville aux mains des croisés. Un grand nombre d’œuvres célèbres disparurent ainsi et ne nous seraient pas connues sans le travail de personnages comme Démétrios Triclinios, Manuel Moschopoulos, Thomas Magister et Maxime Planude. De nouvelles éditions de poètes comme Hésiode et Pindare firent leur apparition et leur système métrique reconstitué de façon compétente. Ces personnages écrivirent également sur Scholia et Pindare, ressuscitèrent les tragédies de Sophocle et d’Euripide, la Géographie de Ptolémée, les Dionysiaca de Nonne de Panaopolis, redécouvrirent Plutarque et une anthologie des épigrammes grecs. Les livres assemblés par Théodore Métochitès au monastère de Chorée se retrouvent aujourd’hui dans les bibliothèques d’Istanbul, d’Oxford, du Vatican et de Paris[79].

En tout, c’est plus de 150 auteurs littéraires que l’on peut recenser entre 1261 et 1453, tant laïcs que clercs, originaires de Constantinople certes, mais aussi d’autres foyers de production comme Nicée, Arta, Thessalonique, Trébizonde et Mistra. Cette production se référait non tant à ce que nous considérons aujourd’hui comme les classiques, mais plutôt à des auteurs de l’Antiquité tardive comme Lucien, Aelius Aristides, Libanius et aux Pères de l’Église comme Grégoire de Naziance et saint Basile[80].

Byzance grecque

L’empire byzantin s’était étendu au cours des siècles depuis ce qui est aujourd’hui l’Iraq jusqu’à l’Espagne. Au fur et à mesure que l’empire perdait ses anciennes colonies, son caractère multiculturel s’amoindrissait. Si bien que vers la fin du XIIIe siècle, l’empire ne consistait plus qu’en territoires associés depuis l’antiquité à la Grèce. La culture grecque en vint ainsi à dominer l’empire et les œuvres de l’ère classique comme celles de Sophocle et de Théocrite furent méticuleusement reproduites et annotées.

Prenant conscience de cet héritage, les auteurs byzantins commencèrent à utiliser à partir du milieu du XIVe siècle le terme d’ « hellène » pour se décrire et décrire leur culture, terme qui jusque-là était plus ou moins associé à « païen ». Peu après, Démétrius Cydonès utilisera le terme « Hellas » pour signifier « Byzance ». La renaissance que connut Byzance sous les Paléologues signifie donc essentiellement un retour aux sources grecques de ses traditions[81].

Pléthon développa pour sa part le concept d’une filiation entre les Byzantins et les Grecs de l’Antiquité. Mistra, capitale de la Morée et située près de l’ancienne Sparte, lui permit d’évoquer une possible résurrection de l’hellénisme sur le sol hellénique. À partir des idées de Platon, il proposa à l’empereur Manuel et à son fils Théodore un vaste plan de réformes administratives, économiques, sociales et militaires[82].

1300 : La science perse fait son apparition

Jusque-là, les astronomes basaient leurs travaux sur les tables de Ptolémée. Mais celles-ci s’avérèrent déficientes lorsqu’on les compara à l’astronomie arabe. Les tables perses furent donc de plus en plus utilisées, quelques fois de concert avec celles de Ptolémée. L’acceptation de l’astronomie arabe fut toutefois rendue difficile dans la mentalité de l’époque par le fait qu’elle devait être traduite par des personnes de peu d’importance sociale, en l’occurrence les voyageurs qui venaient à Constantinople à partir de Trébizonde. Vers le milieu du XIVe siècle toutefois, alors que Byzance était ravagée par les troubles sociaux, les professionnels cessèrent d’utiliser les tables de Ptolémée, les jugeant dépassées, au profit des tables perses[83].

Les traductions se multiplièrent. Les travaux perses sur l’astrolabe furent traduits en grec dès 1309. Grégoire Choniadès fonda une université à Trébizonde pour l’étude de l’astronomie. Ses nombreux travaux sont basés sur ceux des Perses et des Arabes dont il étudia la langue. Cela lui permit de superviser la traduction de plusieurs traités orientaux par le moine Manuel et son élève Georges Chrysococces. La synthèse de ces travaux fut ensuite rédigée à Constantinople par Théodore de Mélitène, professeur à l’Académie patriarcale et les Trois Livres d’Astronomie constitueront pendant des siècles la somme de tout ce que l’on connaissait alors dans ce domaine[84].

Tous les penseurs n’étaient pas nécessairement bienvenus à Byzance, notamment ceux qui embrassaient des convictions contraires à « la seule vraie religion » telle que l’entendaient les Byzantins. Ce fut le cas, par exemple, de Georges Gemistus, surnommé Pléthon, dont les travaux sur l’astronomie quantitative utilisant des tables hébraïques et perses furent éclipsés par les croyances païennes auxquelles il adhéra dans sa vieillesse. Il se proclama partisan des « sept hommes sages », du message de Zoroastre et du Fatalisme. Par conséquent son travail sur le Panthéon grec modifié, Les Lois, fut brûlé par le patriarche de Constantinople et ses cendres reposent maintenant dans ce que l’on considère comme le plus païen des temples de la Renaissance, le Tempio Malatestiano, église cathédrale de Rimini[85].

Certains allèrent jusqu’à suggérer que Byzance ne serait pas éternelle, un dogme fondamental pour tout adhérent de l’Église orthodoxe d’alors. Conscient du déclin de l’empire, Théodore Métochitès qui fut le premier ministre d’Andronic II, ne considérait pas la civilisation byzantine comme supérieure aux autres estimant que Byzance était une civilisation qui, comme tout organisme vivant, devait naitre, grandir, parvenir à son apogée et mourir[86]

La peinture

L’ère des Paléologues vit également se développer un style de peinture religieuse qui n’est pas sans rappeler certains primitifs italiens comme Pietro Cavallini, Cimabue et Duccio. Particulièrement dans les fresques et mosaïques décorant les églises, on retrouve une école qui semble s’inspirer des manuscrits enluminés du Xe siècle laquelle, partant de Constantinople, essaimera dans l’ensemble du monde orthodoxe des Balkans[87].

L’architecture

Contrairement à la peinture ou à la littérature, l’architecture ne connut pas de véritable renouveau. Elle continua simplement les traditions architecturales de la période ayant précédé l’empire latin sans emprunter, comme les autres disciplines, à l’histoire antique qu’elle soit grecque ou romaine. Les classes aisées s’employèrent à construire des palais ou des monastères qui appartiendront à leurs familles. Cette architecture se distingue surtout par l’importance donnée aux tombeaux somptueux figurant dans des chapelles spécialement aménagées dans les églises pour illustrer la noblesse de ces familles ou leurs liens avec des familles nobles comme les Paléologue, les Doukai ou les Cantacuzène[88]. Théodore Métochitès fut l’un des grands mécènes de l’époque et fit restaurer entre autres le monastère de Kariye Camii, ou Saint-Sauveur-en Chora. Si, en dépit des sommes dépensées, l’architecture demeure conventionnelle, les fresques qui la décorent comme « Le Christ libérant les âmes des enfers » sont d’une grande puissance dramatique[89].

Le mécénat

Les philosophes tout comme les peintres ou les écrivains devaient subvenir à leurs besoins. Contrairement aux agriculteurs et aux marchands qui pouvaient vivre du fruit de leurs travaux, les philosophes vivaient du mécénat. La source la plus importante était la cour impériale du moins avant les guerres civiles destructrices qui caractérisèrent les règnes d’Andronic III et de son fils Jean. Mais ils pouvaient aussi compter sur de plus petites cours, sur les classes aisées et sinon sur l’Église, du moins sur certains membres influents du clergé. Évidemment, seuls les évêques disposaient de fonds suffisants[90]. Mais à mesure que l’empire sombrait dans le chaos, la défense des frontières monopolisa toutes les ressources si bien que l’étude des sciences et des mathématiques ne fut bientôt plus une priorité pour ceux dont les terres étaient saisies ou faisaient l’objet de raids. Cette disparition du mécénat fut une des causes qui forcèrent de nombreux intellectuels à s’exiler. Certains peintres d’églises comme Théodore le Grec partirent pour Moscou; d’autres se dirigèrent vers la Crête qui demeurera un des grands centres de la peinture byzantine jusqu’à la chute de Constantinople. D’autres enfin s’établirent à Venise où plus d’une centaine de peintres de renom produisirent surtout des icônes destinées à satisfaire le gout de leurs clients (les icones de style oriental était vendues à Constantinople, celle de tradition médiévale en Occident)[91].

Conclusion

À quelques exceptions près, les contemporains croyaient à la nature immuable de l’empire byzantin. Fin 1444, soit neuf ans seulement avant la chute finale, on avait encore bon espoir que les Turcs seraient chassés d’Europe. Certains Byzantins croyaient encore en la possibilité d’une nouvelle croisade qui, comme les premières, déferlerait à travers l’Asie mineure et permettrait à Byzance de reconquérir ce qui avait été le cœur de l’empire. Mais l’empire byzantin ne pouvait suffire par lui-même à la tâche et toute aide de l’Ouest devant passer par la papauté était assujettie d’une exigence de soumission à la volonté de l’évêque de Rome. Certains empereurs comme Michel VIII furent prêts à troquer leur liberté religieuse contre une telle assistance militaire, mais tel n’était pas le sentiment général de la population qui resta toujours fidèle à la tradition orthodoxe.

La cause immédiate de la chute de Constantinople réside dans le nombre d’ennemis qui combinèrent leurs forces contre Byzance au cours des XIVe et XVe siècles et achevèrent de dépecer l’empire. Chaque décennie qui passait voyait disparaitre d’anciens territoires si bien que les ressources en vinrent à manquer pour arrêter leur avance. Certes, l’empire avait dû faire face à de semblables difficultés dans le passé. Au VIIIe siècle, une grande partie de l’empire avait été occupée par les Avars et les Arabes. Mais à la fin du XIVe siècle, l’empire ne pouvait plus compter sur les territoires d’Asie mineure pour servir de base de redressement. Les nombreuses attaques venant du nord (serbes et bulgares) ou de l’est (les Ottomans) échouèrent, alors que le manque de territoires, de revenus et de ressources humaines affaiblissait chaque jour l’armée byzantine et la rendait obsolète.

Cependant, les problèmes les plus sérieux venaient de l’intérieur. Le système politique était basé sur la personne d’un empereur, sorte de demi-dieu, qui exerçait tous les pouvoirs. Cette structure ne répondait plus aux réalités du temps, alors que les guerres civiles affaiblissaient l’empire de l’intérieur et en faisaient une proie facile pour l’étranger. De plus, l’armée avait perdu sa cohésion après la fin du système des thèmes qui avait garanti la sécurité de l’empire du XIe au XIIIe siècle. Les frontières étaient devenues indéfendables.

Cette descente aux enfers devait avoir un aboutissement logique. À la fin du XIVe siècle, la situation était si désastreuse que Byzance dut renoncer à son indépendance politique. Au milieu du XVe siècle, la restauration de l’indépendance politique et religieuse de Byzance n’était simplement plus possible.

Notes et références

Note

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Byzantine Empire under the Palaiologos dynasty » (voir la liste des auteurs).

Références

- Mango (2002), p. 255.

- Treadgold, p. 814.

- Mantran, pp. 18-19.

- Treadgold, p. 814-816.

- Treadgold, pp. 827-837.

- Mango (2002), p. 254; Treadgold, pp. 710-716.

- Treadgold, pp. 723-730.

- Ostrogorsky, p. 452.

- Ostrogorsky, p. 471.

- Treadgold, pp. 733-734.

- En théorie l’aveuglement d’un souverain, presque toujours assorti de la relégation dans un monasère, sanctionnait une défaite ou une erreur de jugement majeure, ce qui n’était pas le cas du jeune Jean IV : Alain Ducellier, Le Drame de Byzance : idéal et échec d'une société chrétienne, Hachette Littérature, collection Pluriel, 1998. (ISBN 978-2012788480) (Critique de la Revue des études byzantines).

- Treadgold, pp. 737 et 739.

- Mango (2002), pp. 256-257; Bréhier, p. 321.

- Mantran, p. 18.

- Treadgold, pp. 739-741

- Treadgold, pp. 744-745.

- Mantran, p. 19 ; Treadgold, p. 745

- Bréhier, pp. 321-322; Ostrogorsky, pp. 503-506.

- Treadgold, p. 740-741.

- Kazhdan, p. 1367.

- Mango, p. 260.

- Mantran, pp. 19-20.

- Treadgold, pp. 750-751.

- Ostrogorsky, pp. 506-508.

- Treadgold, pp. 754-759; Mango (2002), p. 262.

- Treadgold, p. 760; Nicol, p. 192.

- Bréhier, p. 349.

- Nicol, p. 207.

- Ostrogorsky, p. 526.

- Mantran, p. 21.

- Bréhier, p. 352.

- Ostrogorsky, pp. 527-528.

- Mango (2002), p. 263.

- Mango (2002), p. 265.

- Nicol, pp. 210-211.

- Nicol, pp. 211-212.

- Treadgold, pp. 765-771.

- Nicol, pp. 229-230, p. 233.

- Nicol, pp. 263-274; Ostrogorsky, pp. 552-553.

- Mango (2002), p. 268; Ostrogorsky, pp. 553-554.

- Mango (2002), p. 268; Mantran, p. 31; Nicol. p. 265.

- Mantran, pp. 37-38.

- Nicol, pp. 283-284.

- Nicol, pp. 293-297.

- Nicol, pp. 299-300; Mantran, p. 40.

- Nicol, p. 301; Mantran, p. 41.

- Nicol, pp. 304-305; Mantran, p. 42.

- Nicol, p. 306.

- Mantran, p. 43; Nicol, pp. 305-306.

- Nicol, p. 309; pp. 315-316; Mantran, p. 48.

- Mango (2002), pp. 272-273.

- Mantran, p. 48.

- Mantran, p. 50; Nicol, p. 324.

- Nicol, pp. 325-328; Mantran, p. 52.

- Mantran, p. 83; Nicol, pp. 331-336.

- Nicol, pp. 338-340; Mango (2002), p. 274.

- Mango (2002), p. 274; Treadgold, p. 789.

- Mango, p. 274.

- Nicol, pp. 342-346; Treadgold, p. 789.

- Mantran, p. 60; Treadgold, pp. 790-791.

- Mantran, p. 67; Nicol, p. 356.

- Nicol, pp. 357-358; Mantran, p. 69.

- Mango (2002), p. 277; Mantran, p. 69.

- Nicol, pp. 359-360.

- Mango (2002), p. 279; Treadgold, pp. 794-795; Nicol, pp. 373-382.

- Mango (2002), p. 280; Mantran, p. 76; Treadgold, p. 796.

- Nicol, pp. 389-390.

- Treadgold, p. 797; Harris, p. 169.

- Kazhdan, p. 505.

- Nicol, pp.391-392.

- Nicol, pp. 396-397; Treadgold, p. 798; Mantran, p. 98.

- Harris, p. 186.

- Mantran, p. 84.

- Harris, pp. 196-206; Mantran, pp. 86-87.

- Nicol, pp. 400-411.

- Runciman (1970), pp. 55-56.

- Runciman (1970), pp. 79-80.

- Cameron, p. 197.

- Runciman (1970), pp. 49-84.

- Mango (2002), pp. 286-287.

- Runciman (1970), pp. 19-23; Mango, p. 284; Traedgold, p. 805.

- Nicol, pp. 365-366.

- Mango(2002), p.288 et 289.

- Runciman (1970), p. 52 et p. 89.

- Runciman (1970), pp. 77-80, 100-101.

- Kazhdan, p. 1358.

- Mango (2002), p. 303.

- Mango (1978), p. 148.

- Mango (1978), p. 153; Treadgold p. 835.

- Mango (2002), p. 291-293.

- Mango (2002), p. 305.

Bibliographie

On consultera avec profit la bibliographie exhaustive contenue dans chaque volume de la trilogie Le monde byzantin (Coll. Nouvelle Clio, Presses universitaires de France) répartie pour chacune des périodes étudiées (vol. 1 – L’Empire romain d’Orient [330-641]; vol. 2 – L’empire byzantin [641-1204]; vol. 3 – L’empire grec et ses voisins [XIIIe-XVe siècle] entre Instruments bibliographiques généraux, Évènements, Institutions (empereur, religion, etc.) et Régions (Asie Mineure, Égypte byzantine, etc.). Faisant le point de la recherche jusqu’en 2010, elle comprend de nombreuses références à des sites en ligne.

- (en) Jerry H. Bentley et Herb F. Ziegler, Traditions and Encounters, a Global Perspective on the Past, McGraw-Hill,

- Louis Bréhier, Vie et mort de Byzance, Paris, Albin Michel,

- Avril Cameron, The Byzantines, Wiley-Blackwell, Chichester, 2010, (ISBN 978-1-4051-9833-2) (paperback).

- R.G. Grant, Battle - A Visual Journey Through 5000 Years of Combat. London, Dorling Kindersley, 2005.

- (en) John Haldon, Byzantium at War, 600-1453, New York, Osprey,

- (en) Jonathan Harris, The End of Byzantium, New Haven (Conn.), Yale University Press, , 298 p. (ISBN 978-0-300-11786-8, lire en ligne)

- (en) Alexander Kazhdan (dir.), Oxford Dictionary of Byzantium, New York et Oxford, Oxford University Press, , 1re éd., 3 tom. (ISBN 978-0-19-504652-6 et 0-19-504652-8, LCCN 90023208)

- Thomas F. Madden, Crusades, The Illustrated History. University of Michigan,2005.

- Cyril Mango, Byzantine Architecture, Electa Editrice, Milano, 1978, (ISBN 0-8478-0615-4) (paperback).

- (en) Cyril Mango, The Oxford History of Byzantium, Oxford, Oxford University Press, , 334 p. (ISBN 0-19-814098-3, lire en ligne)

- Robert Mantran, (dir.). Histoire de l’empire ottoman, Fayard, Paris, 1989, (ISBN 978-2-213-01956-7)

- Donald M. Nicol, Les derniers siècles de Byzance 1261-1453, Société d’édition Les Belles Lettres, Paris, 2005. (ISBN 2-251-38074-4)

- Geoffrey, Parker, Compact History of the World, London, Times Books, 2005, 4th ed.

- Steven Runciman, The Fall of Constantinople, 1453, Cambridge University Press, Cambridge, 1988, (ISBN 978-0-521-39832-9) (hardback).

- Steven Runciman, The Last Byzantine Renaissance, Cambridge University Press, Cambridge, 1970, (ISBN 978-0-521-09710-9) (paperback).

- Philip Sherrard, Great Ages of Man - Byzantium, Time-Life Books, 1975.

- (en) Warren Treadgold, A History of the Byzantine State and Society, Stanford University Press, , 1019 p. (ISBN 0-8047-2630-2, lire en ligne)

- Stephan Turnbull, The Ottoman Empire 1326-1699, Osprey, New York, N.Y.,2003.