Contre-attaque de Mortain

La contre-attaque de Mortain, nom de code opération Liège (en allemand Unternehmen Lüttich), est une offensive de l'armée allemande pendant la bataille de Normandie, sur le flanc droit des forces alliées. Elle s’est déroulée du 7 au dans la région de Mortain. Décidée par Hitler contre l'avis de son état-major qui préconisait un repli des troupes, elle fait suite à la percée d'Avranches par les troupes américaines qui ont réussi à pénétrer en Bretagne. La contre-attaque allemande est un échec cuisant et permet aux Alliés d'encercler une partie de la Wehrmacht dans la poche de Falaise. Lüttich (Liège en allemand), fait référence à une offensive similaire que le général Ludendorff avait lancée sur cette ville belge, pendant la Première Guerre mondiale, exactement trente ans auparavant.

| Date | Du 6 août au |

|---|---|

| Lieu |

Sud-ouest de la Normandie, France |

| Issue | Échec allemand aboutissant à la constitution de la poche de Falaise |

| 80 000 hommes | 80 000 hommes |

| 5 000 tués, blessés et disparus | 10 000 tués et blessés |

Batailles

Opérations de débarquement (Neptune)

Secteur anglo-canadien

Secteur américain

Fin de la bataille de Normandie et libération de l'Ouest

Mémoire et commémorations

| Coordonnées | 48° 38′ 55″ nord, 0° 56′ 23″ ouest | |

|---|---|---|

Contexte

Après le débarquement de Normandie du , la bataille s'enlise pendant deux mois. Les Anglo-canadiens piétinent à l'est devant Caen et les Américains à l'ouest (ce que les historiens appelleront la « bataille des Haies » en référence au bocage normand où elle se déroule, un terrain très favorable à la défense allemande avec ses nombreuses haies). Les 25 et 26 juillet, le commandement allié lance l'opération Cobra qui, après le bombardement aérien massif d'une courte section du front à l'ouest, offre une brèche aux troupes américaines qui réussissent leur percée. Le , après six jours de combats et d'avancée, la 3e armée américaine du général Patton obtient une importante victoire avec la prise d’Avranches, qui perce le front allemand au sud-ouest. Ce succès inattendu[1] lui permet d’exploiter immédiatement et puissamment l'ouverture du flanc gauche allemand vers la Bretagne d’une part et, au-delà, vers l’est en direction d’Orléans et de Paris, d’autre part.

Marqué par l’attentat du 20 juillet 1944 qui l’a épargné par miracle, Hitler, contre l'avis de ses généraux qui lui recommandent le repli, décide d'imposer une contre-attaque. Il n’a plus aucune confiance dans le haut commandement de la Wehrmacht. Son objectif est de couper, par une poussée vers l'ouest et la côte, l’intégralité des lignes de communication de l’armée de Patton.

La prise d'Avranches a permis de percer l’extrême flanc gauche allemand. Les troupes américaines, par divisions entières, se ruent alors hors de Normandie par un couloir étroit d’une dizaine de kilomètres entre la côte et le front. En seulement 24 heures, Patton fait traverser Avranches à deux divisions blindées et deux divisions d'infanterie[2]. En six jours, ce sont douze divisions qui s'échappent de Normandie.

Totalement inconscient de l’état réel des unités allemandes (usées par deux mois de combats intensifs et continuels et sans appui aérien), poursuivant ses idées fixes, Hitler ordonne une action énergique au commandant du groupe d’armées B, le Feldmarschal von Kluge, le remplaçant de Rommel. L'occasion est trop belle, pense-t-on à Berlin[3].

Forces en présence

Le corps de bataille allemand est usé mais encore capable de jouer un rôle dans une contre-attaque opérationnelle. Les forces américaines, quant à elles, sont relativement fraîches et préparées à affronter le choc, appuyées par une importante artillerie et une couverture aérienne totale.

Unités alliées

Les Américains sont prévenus plusieurs jours à l'avance de l'offensive allemande. Ce délai a été mis à profit pour renforcer les défenses et relever les unités fatiguées. Les VIIe (général Lawton Collins) et XIXe corps d'armée américains (général Charles H. Corlett) sont impliqués dans cette bataille.

- La 4e division d'infanterie américaine est vétéran de la bataille de Normandie (puisqu'elle a débarqué à Utah Beach le 6 juin 1944). Le général Raymond O. Barton, vieux de la vieille, a organisé sa division en vue de l'attaque. Comme le commandement a été prévenu, l'unité est acheminée au plus vite face aux couloirs prévus pour les 2e Panzer et 2e Panzer SS. C'est une unité en réserve qui agit efficacement le 7 août, notamment par son appui d'artillerie. Elle est pour le moment cantonnée en avant de Brecey.

- La 9e division d'infanterie américaine est une puissante unité vétéran. Très bien commandée par le général Manton S. Eddy, froid et calculateur, elle fait face aux 84e division d'infanterie et 116e division blindée, sur un terrain favorable. L'unité est à pleine puissance avec, en soutien à proximité sur ses arrières, le 12e régiment de la 4e division d'infanterie américaine.

- La 30e division d'infanterie américaine est une unité expérimentée par plus d'un mois de combat. Elle encaisse le gros du choc de l'offensive allemande. Elle remplace la 1re division d'infanterie américaine, fatiguée et en route vers d'autres objectifs plus au sud, qui a capturé Mortain deux jours plus tôt. L'unité est commandée par le général Hobbs, qui fait preuve d'un calme olympien, minimisant, tout au moins dans les premières heures, la puissance de l'offensive allemande. Le général Hobbs est vite rappelé à l'ordre par Collins, son supérieur[4].

- La 35e division d'infanterie américaine est une division peu expérimentée, déjà en route vers la Mayenne quand l'ordre de retour est arrivé au général Paul W. Baade, son commandant. Le 6 août, elle fait mouvement vers Mortain, après avoir repassé Pontaubault.

- La 3e division blindée américaine est représentée par l'un de ses trois groupements tactiques (Combat Command B). C'est une division blindée très puissante car elle possède deux régiments de chars au lieu d'un habituellement. Ses chars stationnent dans le couloir d'approche de la 2e division SS Das Reich. Elle a efficacement participé à l'opération Cobra, énergiquement commandée par le général Maurice Rose.

Unités allemandes

Les formations allemandes impliquées dans l’offensive comportent uniquement des divisions blindées (Panzerdivision). Elles sont placées sous le commandement du XLVIIe Panzer Corps du général Hans von Funck. La Wehrmacht aligne un nombre de blindés difficile à établir, entre 132 chars et 10 canons d'assaut[5], et 180 blindés[6]. Quatre divisions de panzer et une division de Panzergrenadiers sont engagées dans la contre-offensive de Mortain.

- La 1re Panzerdivision SS Leibstandarte-SS-Adolf Hitler a été retirée du secteur de Caen dans la nuit du 5 au .

Très usée, seuls deux bataillons incomplets de chars, deux bataillons de grenadiers, un groupe de batteries d’artillerie auto-portée, une compagnie du génie et un bataillon de DCA sont engagés, soit environ un tiers de ses moyens de combat. Le 5 août, la division dispose de 103 chars, mais ceux-ci ne semblent pas avoir été tous engagés, car une bonne partie est restée à Caen.

- La 2e division blindée SS (2. SS Panzerdivision Das Reich) est sérieusement éprouvée par les combats de juillet 1944. C'est l'unité qui a été impliquée dans les massacres de Tulle, d'Argenton-sur-Creuse et d'Oradour-sur-Glane.

Elle est renforcée par un groupement tactique assez faible (Kampfgruppe) composé des restes de la 17e division de grenadiers blindés SS (17. SS Panzergrenadier Division).

- La 2e division blindée allemande (2. Panzerdivision) du général Freiher von Lütwitz.

La division a longtemps été stationnée dans le Pas-de-Calais en prévision d'un second débarquement.

Ramenée dans le secteur de Caen à la mi-juillet, elle a été engagée modérément jusqu'ici.

Ses moyens de combat sont donc complets au début de l'attaque, et elle joua le rôle central dans l'offensive.

- La 116e division blindée (116. Panzerdivision). L’unité est commandée par le général Gerhard von Schwerin, dont le chef d'état-major n'est autre que Heinz Günther Guderian, le fils du célèbre général Heinz Guderian. La division avait été très peu engagée en Normandie, bien que présente tout au long des deux mois précédant la percée d’Avranches. Y eut-il absence de volonté de la part du commandement de la division ? En tout état de cause, son action est très controversée[4].

Le plan

Hitler en personne conçoit cette contre-offensive limitée. Elle était destinée à gagner du temps (huit à dix semaines) afin de rétablir la situation de la Wehrmacht en déroute, en se repositionnant défensivement sur la Marne et la Somme[7]. À cet effet, dès le , l’OKW demande à la VIIe armée allemande de retirer les divisions mobiles du front (Panzerdivision) afin de pouvoir préparer l’offensive.

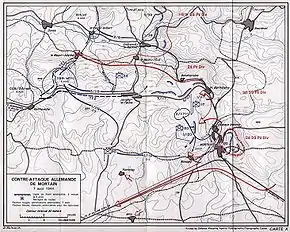

L’objectif de von Kluge est de pousser trois divisions blindées d’est en ouest, sur une distance de 30 km, avec pour effet escompté de couper les communications de la 3e armée américaine. Puis, dans un second temps, de tourner la 1re Armée américaine et la prendre à revers.

- La 116e division blindée a pour objectif de suivre le cours nord de la Sée et de flanquer l'opération par une progression ferme vers Brécey, pour atteindre une position au nord d'Avranches.

- Au centre, la 2e division blindée allemande doit suivre une route au sud de la Sée par le Mesnil-Adelée et pousser directement sur Avranches.

- Au sud, la 2e division blindée SS a pour mission via Mortain, de percer par Saint-Hilaire-du-Harcouët et atteindre Ducey et Pontaubault.

- La 1re division blindée SS devait agir en exploitation au centre après la percée initiale.

Hitler promet des renforts supplémentaires sous la forme d'unités en provenance du sud de la France (9e division blindée et 708e division d'infanterie), mais ces unités n'ont pas le temps d'arriver. Elles sont interceptées au sud de Mortain par les éléments avancés de la 3e armée américaine[6].

Mais le commandement américain est au courant de l’intention allemande. En effet, depuis près d’un an, l'opération Ultra avait permis le décryptage des messages chiffrés des états-majors allemands (machine Enigma) par les services britannique et américain[8]. Tous les messages que s’échangeaient les Allemands via ce système étaient connus immédiatement des Alliés. Les renseignements étaient confirmés par des reconnaissances aériennes[9].

Aussi le général Bradley, nouveau commandant du 12e groupe d’armées depuis le , peut-il prendre des mesures préventives plus de vingt-quatre heures avant l’offensive allemande[10]. Moins qu'un danger, cette offensive allemande est perçue comme une occasion de détruire à coup sûr l'armée allemande de Normandie[11]. Bradley, s'entretenant avec un officier lui dit : « C'est une occasion qui ne se présente à un commandant en chef qu'une fois par siècle. Nous sommes sur le point de détruire une armée allemande entière »[12]. C'est ce à quoi le commandement allié va s'employer. Cependant, les troupes au contact sur le terrain ne sont pas prévenues. Elles sont déjà en état d'alerte maximum. Aucun renfort n'est disponible dans l'immédiat. Le risque de fuites qui trahiraient Ultra est trop grand.

Déroulement de la bataille

La phase initiale ne prend pas les Américains par surprise et leur permet de tourner les Allemands lors de la phase suivante de la bataille : la poche de Falaise.

Phase initiale - 6 et 7 août

La bataille débute le dans la nuit, sans préparation d'artillerie, l'effet de surprise étant recherché par les Allemands. Effet manqué, les Américains informés ayant eu le temps de se préparer. L'opération commence par ailleurs sous le signe de la confusion, les différents états majors allemands se contredisant mutuellement[4].

L'opération est ralentie par de multiples évènements et, en définitive, au matin du 7 août, les Allemands n'ont progressé significativement que dans le secteur de la 2e division blindée allemande, laquelle bouscule deux compagnies du 117e régiment d'infanterie américaine[13]. L'unité allemande atteint son objectif, le Mesnil-Adelée, dans la journée. La 116e division blindée est stoppée net par le 39e régiment de la 9e division d'infanterie américaine, très bien retranché dans un terrain favorable et largement équipé en pièces antichar[13]. Hausser et Funck ne comprennent pas « l'immobilisme » du général Schwerin, et le remplacent par le colonel Walter Rheinard. Mais, malgré la mise en mouvement, les Panzer ne parviennent pas à déboucher[14]. La 2e division blindée SS est, quant à elle, fixée un long moment à Mortain, avant de déboucher sur la route nationale vers Saint-Hilaire-du-Harcouët, qu'elle ne parvient pas à atteindre. Le 2/120e régiment de la 30e DI américaine (avec la compagnie K du 3/120), environ 700 hommes[15], parfaitement camouflé sur la cote 314, reste encerclé pendant cinq jours sans céder un pouce de terrain. La position occupée par ce régiment commande toutes les approches de Mortain et dispose d'un point de vue sur toute la vallée. Depuis cette position, il est possible de diriger des tirs de harcèlement d'une redoutable précision sur la division Das Reich, ce qui gêne tous ses mouvements. Devant ce contretemps, von Funck décide d'engager la 1re Panzer SS pour au moins atteindre Juvigny-le-Tertre[16]. Dans la nuit, cette division est fortement retardée dans un défilé par le crash d'un chasseur-bombardier américain sur sa tête de colonne. Puis, en progressant vers ses objectifs, elle percute le Groupement Tactique B (CCB) de la 3e division blindée américaine et ne parvient plus dès lors à avancer.

Hitler avait promis trois cents avions de la IIIe flotte aérienne (Luftflotte 3) en support de l'attaque[17]. Bien que de nombreux chasseurs allemands aient décollé de la région parisienne, l'United States Army Air Force intervient très efficacement et intercepte toutes les formations ennemies. Aucune intervention aérienne de la Luftwaffe ne se manifeste dans le ciel de Mortain[18].

Au contraire, les Mustang, Typhoon et Thunderbolt alliés envahissent l'espace aérien du champ de bataille dès la fin de matinée[19]. Ceux-ci dévastent de leurs roquettes les colonnes blindées allemandes, provoquant l'arrêt de l'opération en plein jour. Les Typhoon seuls réalisent 294 sorties concentrées sur la 2e division blindée allemande[17]. Cette formation est littéralement clouée sur place.

Le bilan de la première journée d'opération est jugé faible par le commandement allemand[6]. À l'opposé, le commandement américain se réjouit pleinement[20]. La feinte avait joué à plein.

Évolution de l'opération - 8 au 13 août

L'objectif allié est désormais de fixer ces troupes blindées suffisamment longtemps pour que, dans un vaste mouvement tournant, Patton puisse couper la retraite de la VIIe armée allemande. Hitler, quant à lui, s'obstine dans l'erreur. Malgré les signes d'alerte, il réclame le renforcement de l'offensive par le IIe corps de Panzer SS, avec trois divisions blindées[21]. Ces troupes devaient être extraites du front britannique autour de Caen dès le 8 août.

Mais les forces aériennes alliées, omniprésentes, préviennent tout déplacement jusque tard dans la soirée. Les unités allemandes passent dès lors à la défensive, pressées de toutes parts.

Dès le 8 août, elles ne progressent plus. La 2e division blindée SS, elle, s'accroche à Mortain et tente de réduire les poches de résistance de la 30e DI américaine.

Les renforts américains (35e DI américaine) déboulent dans le secteur dès le , et dégagent les troupes encerclées le 12 août, laissant s'échapper toute illusion côté allemand[22].

Toujours le 8 août, les forces de la 3e armée américaine progressent sans opposition sur le flanc sud de la contre-attaque de Mortain. Le Mans, grand centre de communication et base arrière du ravitaillement allemand est sous la menace directe des pointes américaines. Contre toute logique, même la 9e division blindée allemande, qui se portait au secours du Mans, fut détournée pour renforcer une offensive de plus en plus illusoire. Le maréchal von Kluge semblait accepter tous les ordres de Hitler sans sourciller, avec un zèle censé masquer les soupçons qui pesaient sur lui quant à son implication dans l'attentat contre le Führer[23].

Bilan de la contre-attaque de Mortain

Lüttich est une contre-attaque avortée, et donc un échec. En effet, débutée le dans la nuit, l'offensive est stoppée dès le , du fait de la préparation américaine et surtout de l'aviation alliée. C'est une bataille importante, marquant un tournant stratégique dans la bataille de Normandie, dans la mesure où la Wehrmacht démontre son incapacité à réagir efficacement contre des forces exposées. Elle préfigure aussi l'ultime contre-offensive allemande qui sera menée sur le front ouest.

La bataille des Ardennes sera, en effet, décidée de la même manière par Hitler, contre les avis de ses généraux, avec la même insuffisance de moyens et contre un appui aérien allié massif. La contre-attaque de Mortain et sa poursuite obstinée, malgré son échec initial, montre l'aveuglement d'Adolf Hitler et la perte d'influence de l'état-major allemand dans les décisions stratégiques du Führer.

Cette bataille est aussi la confirmation du rôle hégémonique de l'aviation d'appui au sol alliée, dans cette fin de guerre, ainsi que la confirmation de la perte de tout rôle majeur de la Luftwaffe, s'il en était besoin.

Il est difficile de faire un bilan des pertes, car les Alliés n'en ont pas dressé. Elles sont estimées à 5 000 hommes en incluant les prisonniers. Les Allemands, quant à eux, ont vu leurs archives principales détruites pendant les opérations postérieures, mais on peut estimer leurs pertes au double, soit 10 000 hommes[4].

Les pertes matérielles allemandes sont estimées[24] à 46 chars et chasseurs de chars dont 9 par l'aviation, 32 autres véhicules de combat dont 12 par l'aviation, 4 canons tractés dont aucun par l'aviation, 11 voitures dont 4 par l'aviation, 30 camions dont 6 par l'aviation, 5 ambulances dont 2 par l'aviation, 4 motos dont aucune par l'aviation soit un total de 132 véhicules dont 33 par l'aviation alors que les pilotes alliés avaient revendiqué la destruction de 252 véhicules blindés.

Les tirs d'artillerie et les bombardements laissent Mortain en ruine. Ne subsiste sur les photographies que la collégiale. La vue est la même que celle de Saint-Lô. Les bombardements et les combats ont été assez larges : à Rancoudray (Bel-Air), la maison a vu son pignon ouest sérieusement endommagé. Des munitions et des matériels allemands (poignards/baïonnette, etc.) ont longtemps été retrouvés et conservés dans certaines fermes proches de la forêt.

Les civils s'étaient réfugiés dans la campagne environnante, dont certains dans la mine de fer. Un bébé y est né[25]. D'autres familles étaient parties en exode, vers l'Orne, dont certains vers La Sauvagère dont la forêt abritait un dépôt important de l'armée allemande qui sera bombardé. Mortain aura au moins évité le sort d'Aunay-sur-Odon ou de Lisieux, villes martyres dont une partie importante de la population est morte sous les bombes.

L'échec de Mortain laisse le XLVIIe corps blindé allemand dans une situation très dangereusement placée en pointe. Dès le , le flanc sud ouvert de l'armée allemande laisse libres de tout mouvement les forces américaines. Dès l'arrêt de la progression allemande vers Avranches, la IIIe armée américaine va tenter un encerclement de la VIIe armée allemande par le sud en coordination avec l'armée anglo-canadienne au nord visant à son anéantissement dans ce que l'on a appelé la poche de Falaise.

Anecdotes

- Le dernier Allemand de Mortain a été abattu par un gendarme armé d'un fusil du XIXe siècle, d'une seule balle, alors qu'il tentait de s'enfuir.

- Un bataillon américain et une compagnie encerclés résistèrent près d'une semaine. Sur la cote 314, à l'est de Mortain, ces unités de la 30e DI américaine, furent totalement coupées du reste de la division. Mais les différents assauts des Waffen-SS de la 2e division SS blindée Das Reich furent repoussés efficacement. Les réserves s'épuisant, un émissaire SS se présenta le au capitaine Rohmiller qui accueillit sa demande de reddition par ces mots : « Allez au diable et fichez le camp de cette foutue crête si vous ne voulez pas qu'on vous descende ». La position fut ravitaillée par parachutages (munitions, plasma et vivres). Malgré une situation difficile, le 2e bataillon ne céda rien. Il résista ainsi pendant cinq jours et cinq nuits, jusqu'à sa relève le 12 août par la 35e DI américaine.

- À l'abbaye Blanche, au nord-ouest de Mortain, une compagnie américaine tenait un carrefour. La compagnie disposait d'une mascotte, un petit chien nommé « Réserve Mobile ».

Notes et références

- Olivier Wieviorka 2007.

- G. Patton, The war as I knew it.

- Général Paul Hausser, Activité de la VIIe Armée Allemande du 1 au 5 août 1944, MS-B#179.

- Martin Blumenson 1993.

- Ken Ford, Falaise 44, Campaign 149, Osprey, 2005.

- Général R-C Freiherr von Gersdorf, The german counterattack against Avranches, MS-B#725, NARA.

- Olivier Wieviorka 2007, p. 332.

- O. Wieviorka, op. cit., p. 328.

- Ken Ford, op. cit., p. 49.

- John Keegan 2004.

- Ibid.

- Max Hastings 1999, p. 283.

- Max Hastings 1999.

- Martin Blumenson 1993, p. 652.

- Max Hastings 1999, p. 286.

- Martin Blumenson 1993, p. 651.

- John Keegan 2004, p. 277.

- Martin Blumenson 1993, p. 653.

- Max Hastings 1999, p. 285.

- Olivier Wieviorka 2007, p. 328.

- Martin Blumenson 1993, p. 655.

- Martin Blumenson 1993, p. 671.

- Chester Wilmot, La Lutte pour l'Europe.

- Ian Gooderson, « Allied fighter‐bombers versus German Armour in North‐West Europe 1944–1945: Myths and realities », Journal of Strategic Studies, .

- Gilles Buisson, Mortain et sa bataille : 2 août-13 août 1944, Livre d'histoire Lorisse, (ISBN 2-84373-533-5 et 978-2-84373-533-2, OCLC 55805506, lire en ligne)

Voir aussi

Bibliographie

- Martin Blumenson (trad. Geneviève Le Cacheux), La Libération : l'histoire officielle américaine : la percée, l'échappée et la poursuite [« Breakout and pursuit »], Condé-sur-Noireau, C. Corlet, coll. « Libération et mémoire », , 1021 p. (ISBN 978-2-85480-434-8).

- (en) Heinz Günther Guderian, From Normandy to the Ruhr : With the 116th Panzer Division in World War II, Bedford, Pa, Aberjona Press, , 607 p. (ISBN 0-9666389-7-2).

- (en) Max Hastings, Overlord : D-Day and the battle for Normandy 1944, Londres, Pan, coll. « grand strategy », (1re éd. 1984), 462 p. (ISBN 0-330-39012-0 et 978-0-330-39012-5).

- (en) Ken Ford (ill. Howard Gerrard), Falaise 1944 : death of an army, Oxford, Osprey, coll. « Campaign » (no 149), , 96 p. (ISBN 978-1-84176-626-3).

- John Keegan (trad. Raymond Albeck), Six armées en Normandie : du jour J à la libération de Paris, 6 juin-25 août 1944 [« Six armies in Normandy »], Paris, A. Michel, , 386 p. (ISBN 978-2-226-15147-6).

- (en) George Patton, The war as I knew it, Boston, Mariner Books, (ISBN 0-395-73529-7).

- Olivier Wieviorka, Histoire du débarquement en Normandie : des origines à la libération de Paris, 1941-1944, Paris, Seuil, , 441 p. (ISBN 978-2-02-052850-4).

- Chester Wilmot, La Lutte pour l'Europe [« The Struggle for Europe »], t. 2, Paris, Fayard, .

- Gilles Buisson et Jules Buisson, Mortain et sa bataille, 2-13 août 1944, Paris, Le Livre d'Histoire, (1re éd. 1946), 200 p. (ISBN 2-84373-533-5).

- Gilles Buisson, Historique du 119eRI : guerre 1939-1940, , 139 p.

- Gilles Buisson et Léon Blouet, La défense de la cote 314 pendant les combats d'août 1944, Imprimerie du Mortainais, , 128 p.

- Gilles Buisson, L'Epopée du bataillon perdu, Imprimerie du Mortainais (1re éd. 1954) repris dans « La bataille de Normandie », Historama, no hors-série n° 2, .

- Gilles Buisson, Mortain dans la bataille de Normandie, Paris, Presses de la Cité, , 357 p.

- Gilles Buisson, Mortain 44 : Objectif Avranches, Coutances, OCEP, , 208 p. (ISBN 2-7134-0068-6).

- Gilles Buisson, « 7 août 1944 : Contre-attaque allemande de Mortain », Revue de l'Avranchin et du pays de Granville, t. LXV, , p. 227.

- Gilles Buisson, « Contre-attaque allemande à Saint-Barthélemy », Revue de l'Avranchin et du pays de Granville, t. LXV, no 337, , p. 227-250.

- Gilles Buisson, « Un épisode important de la bataille de Mortain (1944) », Annuaire des Cinq Départements, Granville « 146e congrès de l'Association Normande », , p. 103-116.