Communication non verbale

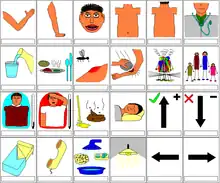

La communication non verbale (ou langage du corps) désigne tout échange n'ayant pas recours à la parole. Elle ne repose pas sur les mots (pratiques linguistiques), mais sur plusieurs champs extralinguistiques correspondant à des signaux sociaux ou catégories fonctionnelles, objets d'études de différentes disciplines : communication para-verbale (communication vocale comprenant les traits prosodiques, les onomatopées, le rire, la toux, etc., et parfois distinguée de la communication non verbale) analysée par la paralinguistique (en), gestes (mouvements du corps, gestuelle, actions et réactions) et expressions faciales (dont les micro-expressions) étudiés par la kinésique et la gestique, contact visuel et rôle du regard (clin d'œil complice, regard désapprobateur ou sceptique…) analysés par l'oculésique (en)[1], contact corporel (poignée de main, câlin, baiser…) étudié par l'haptologie (en), rapport aux odeurs par l'olfactique, distance physique entre les individus et utilisation de l'espace étudiées par la proxémique, rapport au temps par la chronémique (en), tenue vestimentaire, posture, ainsi que d'autres signaux, conscients ou inconscients[2] - [3]. La communication non verbale s'intéresse aussi à l'environnement, c'est-à-dire au lieu dans lequel les interactions se déroulent, et au contexte (culture à contexte fort ou faible), étudiés par la systémologie[4].

La communication non verbale relève des domaines de la psychologie et de l'éthologie. Elle bénéficie d'apports provenant de l'anthropologie, de la sociologie, de l'ethnologie et des neurosciences. Les récentes avancées technologiques dans le domaine de l'imagerie cérébrale permettent aujourd'hui de préciser des connaissances et des observations du passé. Une discipline pseudo-scientifique créée par Philippe Turchet a fait d'une des dimensions du non verbal, la synergologie, son objet d'étude.

Les interlocuteurs réagissent inconsciemment aux messages non verbaux mutuels. Ils ne se rendent pas compte qu'ils communiquent de nombreuses informations à leur insu. Un désaccord entre deux interlocuteurs peut survenir alors que le message verbal (les mots) sont pourtant positifs. La communication non verbale ajoute une dimension supplémentaire au message, pouvant parfois être en contradiction avec celui-ci. De plus, la part de non verbal que l'on peut distinguer chez notre interlocuteur peut nous informer sur lui, son humeur, son envie, sa santé, etc..

La langue des signes, utilisée par les sourds et les malentendants, n'est pas une transcription du langage parlé ; c'est donc un mode de communication véritable, et non un code, ni un mode de communication non verbal.

Définition et typologie

Types de communication non verbale

On peut distinguer :

- les actes volontaires de communication majoritairement conscients : l'émetteur et/ou la cible réalise des actions dans un but donné ;

- les actes involontaires de communication majoritairement inconscients : l'émetteur et/ou la cible est l'auteur d'actions ou de réactions échappant au contrôle conscient (ex. : réactions à un danger ou à une situation inconfortable). Il peut y avoir une mobilisation des processus de type phéromonal ou hormonal ;

- les actes de communication impliquant ou non le contact physique avec l'autre (des caresses aux coups) ;

- les messages discrets (éventuellement quasi-subliminaux) ou ostentatoires ;

- la communication comprise instantanément par les personnes présentes. Très rapide et instinctive, elle ne nécessite pas la connaissance d'un code de signes commun, ou d'une culture partagée (innée ou acquise ; ex. : un hochement de tête de gauche à droite n'a pas la même signification en France qu'en Inde, où il signifie l'approbation) ;

- les actes de communication agissant sur le territoire personnel (ex. : se rapprocher très près de son interlocuteur et réduire sa zone de sécurité permet à une personne d'imposer une pression à sa cible par sa seule présence, sans devoir utiliser les mots. Son système de perception réagit instantanément, provoquant des actes involontaires de communication).

Les panneaux de signalisation routiers, les tatouages, piercings, le maquillage, les vêtements, etc. peuvent également faire partie de la communication non verbale, pour autant qu'ils respectent le principe de base : l'abstraction totale de signes verbaux.

Fonctions

Selon le professeur en psychologie Miles Patterson, la communication non verbale remplit plusieurs fonctions : véhiculer les sentiments, régulariser les conversations, exprimer l'intimité, la volonté de contrôle. Ce type de communication sert de support à la communication verbale[5].

L'influence de la communication non verbale à l'issue d'un procès

Il ne fait aucun doute que la communication non verbale peut influencer l’issue d’un procès surtout quand celle-ci est utilisée incorrectement. En effet, la communication non verbale est considérée comme un élément qui détermine la crédibilité de témoins ainsi qu’un élément qui détermine l’issue de procès : « la recherche scientifique sur la détection du mensonge suggère que le premier facteur déterminant qu’un individu soit qualifié de sincère ou de malhonnête est la crédibilité de l’individu » (Denault, 2019)[6]. En 1985, Edward Imwinkelried, un très célèbre juriste, était d’avis que le comportement des témoins détermine l’issue d’un grand pourcentage de procès et que la littérature juridique moderne sur la communication non verbale devrait être comblée à ce sujet. En 1990, Olin Guy Wellborn III, un expert en droit de la preuve, se positionnait sur l’observation du comportement non verbal d’un témoin lors d’un procès afin de mieux évaluer la crédibilité de celui-ci. Cependant, Jeremy Blumenthal, un professeur de droit, était d’avis que « juger de la crédibilité d’une personne par son comportement, son attitude ou sa conduite extérieure – promeut de mauvais jugements et nuit grandement au processus de recherche de la vérité » (Denault, 2015)[7]. Aussi, certaines organisations et professionnels de la sécurité et de la justice peuvent se tourner vers des programmes, des méthodes et des approches qui ne représentent pas la science. Pour quelqu’un qui n’est pas habitué au processus de révision par les pairs, cela peut s’avérer complexe étant donné qu’il peut être induit en erreur notamment par des concepts douteux.

Il s’agit d’un problème majeur si les professionnels de la sécurité et de la justice utilisent des notions sur la communication non verbale n’ayant fait l’objet d’aucune révision par les pairs, car les conséquences sont suffisamment importantes pour remettre en question la responsabilité des professionnels de la justice. Par ailleurs, il est fort probable que celui-ci risquerait d’émettre des décisions qui pourraient être fausses, ou encore qui pourraient nuire à la vie ou à la liberté d’individus. En effet, chaque avocat ou membre du Barreau du Québec doit suivre une formation afin d’améliorer l’exercice de sa fonction en tant que professionnel de la justice et de la sécurité. Ces formations font promotion de la synergie, alors qu’elles « véhiculent des notions n’ayant pas plus de fondements scientifiques que celle utilisées lors d’ordalies au Moyen-Âge plutôt que de promouvoir des connaissances validées et reconnues scientifiquement » (Denault, 2015)[7]. Il est certain que les professionnels de la justice qui sont peu familiers avec le domaine de la communication non verbale s’exposent à de fausses croyances. L’utilisation de la synergie pourrait fausser le résultat des procès et des décisions importantes prises par des professionnels dans des postes de confiance ou d’autorité, comme un juge qui utiliserait des concepts de la synergie n’ayant cependant aucune base scientifique. L’attention que l’on accorde au comportement non verbal des témoins peut affecter la liberté ou la condamnation d’accusés dans un contexte juridique, mais également dans plusieurs autres contextes. Ainsi, la communication non verbale peut influencer l’issue d’un procès lorsque celle-ci n’est pas utilisé adéquatement.

L'influence de la communication non verbale dans les entretiens d'embauche

Sans nul doute que l’effet de la communication non verbal dans le cadre d'entretien d’embauche fait l’objet de plusieurs mythes. Même si analyser des signes non verbaux de façon systématique peut sembler improbable, les intervieweurs demeurent influencés par des éléments de communication non verbale. En effet, il a été remarqué que le style vestimentaire chez les femmes peut influencer la décision de sélection pour des postes de direction lorsque les femmes portent des vêtements étant considérés comme plus masculins (Forsythe, Drakee et Cox, 1985, p.375)[8]. Dans cette même étude, les femmes portant des vêtements considérés comme masculins étaient régulièrement considérées comme plus énergiques, indépendantes et dynamiques (Forsythe, Drakee et Cox, 1990, 1588)[8]. De même, les produits cosmétiques ont tendance à avoir un impact sur des indicateurs relatifs à la féminité (Cox, Glick, 1986, p.57)[9]. Dans le cadre d'entretien d’embauche, l’utilisation de cosmétique va donc avoir un impact dans les emplois qui sont considérés comme genrés. Effectivement, pour des emplois considérés comme genrés tels que réceptionniste, l’utilisation de cosmétiques tend à avoir un effet négatif sur la perception de performance potentielle, alors que pour des emplois non genrés comme comptable, l’utilisation de cosmétiques tend à n’avoir aucun effet sur cette même perception (Cox, Glick, 1986, p.57)[9]. Finalement, des signaux non verbaux traditionnels comme le contact visuel, le sourire, la posture, la distance interpersonnelle et l’orientation corporelle peuvent influencer la perception d’employabilité (Imada et Hakel, 1977, p.297)[10]. En effet, dans leurs études, les individus ayant une meilleure communication non verbale étaient perçus et décrits comme plus chaleureux et enthousiastes (Imada et Hakel, 1977, p.297)[10]. De plus, les individus avec une meilleure communication non verbale avaient plus de chance d’être embauchés et avaient plus de chance d’être considérés comme plus performants, qualifiés, appréciés, désirables, motivés et compétents (Imada et Hakel, 1977, p.299)[10].

Catégories de communication non verbale

Moyens de communications non verbaux

L'Humain dispose d'une large panoplie de moyens de communication non verbaux :

- chez l'être humain, à titre d'exemples : manifestations du corps (plus ou moins discrètes ou ostentatoires) : attitudes corporelles, regards, sourire, clin d'œil, hochement ou signe de tête ou de la main, haussement d'épaule, tremblement, contraction, rougeur, larmes, pleurs ou rires, hoquets, gestes emblématiques (ayant une signification particulière dans une culture), etc. ;

- plus spécifiquement, la création artistique permet l'expression et/ou l'appropriation d'émotions et de concepts difficilement exprimables par le langage. La peinture, la musique (et le chant non verbal), la danse, les arts martiaux ou encore la sculpture sont des modes de communication non verbale (mais le plus souvent volontaires) ;

- certains plans et notices de montage sont prévus pour pouvoir être utilisés par des gens de toutes origines ethniques et/ou illettrés.

- certains panneaux de signalisation routiers de même (pour autant qu'ils respectent le principe de l'abstraction totale, c'est-à-dire d'absence de signes verbaux ou les traduisant par écrit) ;

- le tatouage, le piercing, et d'autres artifices de maquillage, coiffure, etc. ;

- les costumes et plus généralement les vêtements, éventuellement détournés de leurs fonctions habituelles sont aussi des moyens de communication non verbaux ;

- le naturisme peut aussi être considéré comme une forme d'expression non verbale par l'attitude du corps et sa présentation sous l'angle de la nudité. Il permet d'appréhender l'état d'esprit de la personne le pratiquant et par là même d'en dégager des conclusions (proche de la nature, tolérance) ;

- l'utilisation des technologies est un élément de la communication non verbale car l'utilisateur utilise des codes pour remplacer le verbal, par exemple l'utilisation d'émoticônes pour remplacer les mots[11].

Cinq catégories de gestes selon la classification d'Ekman et Friesen

Plusieurs terminologies permettent de catégoriser et de classer les gestes. Selon la classification la plus courante de Paul Ekman et Richard Friesen (1969)[12], la communication non verbale se divise en cinq catégories de gestes. Ces chercheurs distinguent quatre types de gestes des bras et des mains (emblèmes, illustrateurs, régulateurs et adaptateurs) et une catégorie d'expressions du visage (manifestations d'affect). Les emblèmes (gestes emblématiques ou symboliques) ont une transcription verbale (une définition du dictionnaire, consistant généralement en un mot ou deux, ou bien une phrase). Ils sont assimilés majoritairement par les personnes d'une même culture (ex. : saluer de la main, acquiescer de la tête, V de la victoire…)[13]. Les illustrateurs se réfèrent aux mouvements des mains qui accompagnent ce que le locuteur dit (ex. : écarter les bras pour indiquer la taille d’un objet, énumérer une liste en comptant sur les doigts…) et se décomposent en six classes ou sous-catégories : bâtons marquant les temps morts, l'accent ou l'emphase d'un mot particulier ou d'une phrase, idéographes montrant un chemin ou une direction, déictiques pointant un objet présent, marqueurs spatiaux décrivant des relations topologiques, kinétographes dépeignant une action physique, pictographes dessinant en l'air une image de son référent[14]. Les régulateurs font référence aux gestes qui agissent en tant que modérateur des interactions (ex. : signe de tête académique, inflexion prosodique ou posturale), et « indiquent à l'orateur de continuer, de répéter, d'élaborer, d'accélérer, d'être plus intéressant[15] ». Les adaptateurs, gestes spontanés ou réflexes, satisfont des besoins personnels (régulation de processus émotifs et cognitifs) et se décomposent en trois sous-catégories[16] : les auto-adaptateurs (self-adaptators) par lesquels l'orateur se touche soi-même, les hétéro-adaptateurs (alter-adaptators) par lesquels il touche les autres, et les objets-adaptateurs (object-adaptators) par lesquels il touche des objets (ex. : geste d'auto-contact, replacer ses lunettes…). Les manifestations d'affect[17] correspondent à des expressions faciales d'émotions (mimiques faciales telles que le plissement du front ou le froncement des sourcils…)[18].

Théories de la communication non verbale

Rappel historique

L'art de communiquer par l'image de soi remonte à l'Antiquité.

Dans la tradition gréco-romaine, la rhétorique est l'art de convaincre une assemblée populaire ou le sénat[19]. L'orateur apprend à se présenter sous son meilleur jour pour persuader l'auditoire. Cette partie de l'art oratoire porte le nom d'action (actio)[20]. C'est aussi important que la connaissance du droit, la culture générale, la mémoire et la diction pour faire un avocat, un général, un magistrat de la république, et réussir dans la politique[21].

À l'âge classique, les collèges religieux enseignent l'art de parler en public, pour former des prédicateurs. L'art de persuader comprend l'art de parler agréablement (l'élocution), mais aussi l'art de se présenter au public (maîtrise des gestes et composition de l'attitude).

À l'époque moderne, on doit à Darwin la première étude anthropologique sur le rôle des émotions dans la communication humaine (et animale) dans son livre L'Expression des émotions chez l'homme et les animaux (1872). Darwin ouvre la voie à l'éthologie (science du comportement) qui se développe au XXe siècle, notamment aux États-Unis.

École de Chicago et interactionnisme symbolique

L’interactionnisme symbolique est la théorie de l’école de Chicago et de la sociologie américaine. Ses représentants principaux sont Ernest Burgess, Everett Hughes et Herbert Blumer. Il repose sur le principe suivant : les êtres humains agissent à l’égard des choses en fonction du sens qu'ils attribuent à ces choses. Or, le sens est le fruit des interactions sociales.

Ray Birdwhistell et la kinésique

En 1952, Ray Birdwhistell invente le concept de kinésique[22] pour décoder les gestes. Il propose la notion de « kinème » (geste minimum, ou « unité pertinente de mouvement ») sur le modèle des phonèmes en linguistique. Birdwhistell reconnaît plus tard les limites de cette méthode.

Son idée est toutefois reprise avec succès par Gregory Bateson et l'École de Palo Alto, puis par la programmation neuro-linguistique (PNL) — une méthode de développement personnel — dans les années 1970. L'idée est aujourd'hui encore exploitée dans la pratique du profilage gestuel appelée « synergologie »[23] (une pseudoscience du non verbal). Des études récentes ont invalidé la PNL, notamment dans la détection du mensonge[24]. L'orientation du regard en haut à droite n'est donc pas à considérer comme une indication qu'une personne se remémore un souvenir ou se place en situation de création[25] - [26]. Il en est de même concernant la synergologie qui a été invalidée pour déceler le mensonge (notamment la théorie dite des « faux-non »)[27].

Élève de Ray Birdwhistell, Erving Goffman travaille sur la présentation de soi à travers la tenue vestimentaire, les attitudes, l'élocution, les mimiques, etc. Il insiste sur l'interaction des signes émis de part et d'autre dans le dialogue[28]. Pour lui, néanmoins, parler du vêtement comme d'un langage serait abusif : « contrairement au langage, le vêtement n'est pas génératif[29]. » Pour le plaisir, on peut relire, dans Mythologies, l'essai de Roland Barthes paru en 1957, décrivant comment des vêtements, des attitudes ou des accessoires peuvent contribuer au prestige social[30].

École de Palo Alto

Au début des années 1950, l'École de Palo Alto en Californie est fondée par Gregory Bateson, Donald D. Jackson, John Weakland, Jay Haley, Richard Fisch, William Fry et Paul Watzlawick. Cette école considère que la communication repose sur des interlocuteurs qui réagissent les uns sur les autres.

Elle distingue deux types de communication :

- la communication digitale (analytique, logique, et précise). Elle explique et interprète : elle utilise les codes verbaux[31] ;

- la communication analogique, c'est-à-dire affective, plus floue, utilise des symboles : c'est une communication comprise de tous. Cette communication-là est essentiellement non verbale[32].

Gregory Bateson développe en effet la théorie de la « double contrainte » pour montrer que l’on peut parfaitement envoyer simultanément deux messages contradictoires. Le langage du corps peut parfaitement amplifier le sens des mots prononcés, mais il peut également le contredire, brouiller ainsi le message, et provoquer la gêne, ou pire, le désaveu du public[33].

Études de Mehrabian sur l'impact relatif des messages verbaux et non verbaux

Les études menées par le professeur Albert Mehrabian et rapportées dans deux articles en 1967[34] - [35] ont établi la « règle des trois V », soit un ratio de 7 % (communication verbale) – 38 % (communication vocale) – 55 % (communication visuelle) : dans la transmission d'un message verbal, le sens des mots ne compterait que pour 7 %, alors que le ton et la voix compteraient pour 38 %, et surtout, l'impression visuelle compterait pour 55 % dans l'interprétation de ce qui est dit. 93 % de la communication serait ainsi non verbale. Des études plus récentes ont critiqué les extrapolations qui ont été faites à partir de ces deux études, rappelant notamment que les expériences de Mehrabian confrontaient seulement la communication d'émotions positives avec celle d'émotions négatives, que ce psychologue regrettait leur généralisation abusive à l'ensemble de la communication humaine, et que le mythe de la suprématie du langage non verbal sur le langage verbal, basé sur le chiffre de 93 %, s'est propagé dans des livres sur la communication, des méthodes et des arguments de vente de développement personnel (coaching, formation en leadership et prise de parole, programmation neuro-linguistique, synergologie…) et d'identité d'entreprise (en)[36] - [37] - [38].

La remise en cause des chiffres de Mehrabian n'enlève rien à l'impact important du comportement non verbal qui reste difficile à évaluer de manière précise, car il varie selon de nombreux facteurs : la personne émettrice et réceptrice du message, la nature de ce message (fait, émotion, opinion, propagande, sentiment…), le contexte[38] - [39], etc.

Travaux de Paul Ekman

Les travaux du psychologue américain Paul Ekman ont permis de montrer que l'expression de sept émotions primaires universelles sur le visage n'est pas déterminée par la culture mais par la biologie. Il s'agit de l'approche théorique dite de la Basic Emotion Theory (BET).

En 1972, Ekman détermine six émotions primaires universelles (colère, dégoût, joie, peur, tristesse, surprise). Il pense aussi démontrer le lien entre les émotions primaires et les micro-expressions du visage (ces dernières ayant été découvertes par hasard en 1966 par les psychologues Haggard et Isaacs). Au début des années 1990, il ajoute une 7e émotion primaire universelle aux 6 précédentes : le mépris. Ces émotions primaires ont toute une signature distincte et précise dans le système nerveux autonome. Chaque émotion provoque une activation musculaire spécifique[40].

Début 1990, ses travaux le conduisent à répertorier d'autres émotions plus difficiles à identifier sur le visage : les émotions secondaires. Elles sont souvent produites par la combinaison de signaux appartenant aux émotions primaires. Les émotions secondaires sont l'amusement, le plaisir des sens, le contentement, le soulagement, la fierté, l'embarras, la satisfaction, l'excitation, la haine, la culpabilité, la honte.

Selon Paul Ekman, faisant appel à un système neurologique complexe, les micro-expressions sont des réactions nerveuses inconscientes, incontrôlables et très rapides. Elles durent moins de 1/2 seconde (et jusqu'à 1/25e de seconde au plus rapide). Elles peuvent être exploitées pour détecter le mensonge, ainsi que pour prévenir et identifier les risques terroristes ou sécuritaires[41] - [42]. Il est toutefois apparu que les micro-expressions ne sont pas pertinentes pour déceler les mensonges[43], et aucune preuve n'existe quant à l'efficacité des micro-expressions pour déceler les terroristes. Ces applications sont donc à proscrire.

D'autres chercheurs poursuivent les travaux dans la lignée de Paul Ekman, dont David Mastumoto (en) et Mark G. Frank.

Toutefois, l'approche évolutionniste de la Basic Emotion Theory fut remise en question au profit de la Behavioral Ecology View (BEV) d'Alan Fridlund.

Edward Twitchell Hall et la proxémique

Edward T. Hall avance le concept de proxémique (distances spatiales entre les locuteurs) et il réfléchit sur l'usage du silence dans une conversation.

Le contexte donne son sens à un propos. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la phrase de Bateson « tout comportement est communication », ou encore « on ne peut pas ne pas communiquer » : un individu replié sur lui-même et muet, inaccessible aux sollicitations, communique par sa posture son refus de communiquer. Ceci est du ressort de la communication interpersonnelle[44].

L'analyse de la communication non verbale peut éclairer des énigmes, telles certaines dissonances cognitives ; quand les yeux disent « oui » et que la bouche dit « non » ou quand le geste dément la parole et que le ton disqualifie le texte, ce qui paraît paradoxal dans les paradoxes et double contrainte qui sont des thèmes d'une approche écosystémique. La chorégraphie d’un ballet est de la « kinésique » avant la lettre.

Quelques principes selon l'approche de Paul Ekman

- Les illustrations sont des gestes que les gens font consciemment ou inconsciemment. Ces gestes apparaissent quand ils communiquent ensemble. Ils sont en relation avec le discours, souvent pour accentuer ce qu'ils disent. Ils servent aussi à influencer l'autre personne[41].

- Les fuites comportementales ou fuites non verbales sont des manifestations visibles d'émotions ressenties par la personne. Elles apparaissent sur le visage sous la forme d'expressions. Elles sont aussi visibles par des gestes involontaires se produisant à divers endroits du corps. Quand deux personnes communiquent ensemble, l'une peut essayer de tromper l'autre. Elle peut simplement avoir envie de montrer d'autres émotions que celles qu'elle ressent réellement. Dans ce cas, il est possible que certains gestes, ou certaines expressions, trahissent les émotions qu'elle ressent vraiment (ex. : un faux sourire peut servir à cacher une détresse, toute autre émotion négative. À l'inverse, il est possible qu'elle ait envie de montrer de la tristesse alors qu'elle est heureuse : l'émotion ressentie est la joie). Une partie de sa communication pourrait alors être en décalage avec ce qu'elle a envie de montrer. Cela peut durer un bref instant, mais néanmoins une ou plusieurs fuites comportementales ont trahi[45]. Après de nombreuses études faites sur le sujet, cette théorie n'est plus d'actualité car il est prouvé qu'il n'existe pas de comportements communs à chaque personne[46].

- Les manipulations (ou manipulatoires) sont des contacts produits inconsciemment par une personne avec un objet ou une partie du corps. Ils apparaissent notamment dans des situations stressantes. Une variation de l'intensité est généralement en lien avec une variation du stress et de la force des émotions ressenties[47].

Expérience

Reconnaissance des langues étrangères

Une expérimentation concluante a été faite sur les deux niveaux de la communication (verbale et non verbale) :

Le maire de New York City, Fiorello Henry LaGuardia (1882-1947), parlait les langues les plus utilisées dans sa ville, en plus de l'anglais : l’allemand, l’espagnol, le français, l’italien et le yiddish. On a passé le film de ses harangues dans différentes langues, en coupant le son, à un auditoire composé des représentants de ces communautés respectives. Chaque groupe a reconnu infailliblement à chaque fois la langue utilisée par le maire, à la seule projection des images, sans la bande-son.

Il paraît alors démontré qu'à chaque langue soit associé un langage corporel, c'est-à-dire des gestes, des mimiques, des postures caractéristiques de cet idiome[48].

Bilan

Les travaux de Paul Ekman (1934) et de E. T. Hall (1914-2009) ont inspiré beaucoup de chercheurs (voir la bibliographie). La concurrence moderne et le règne de l'image avec la télévision dans tous les foyers obligent à montrer la personne qui parle sous un jour favorable, sous une apparence qui lui concilie l'auditoire, et incite ce dernier à voter ou à acheter. La façon dont on présente le produit vaut plus que les idées, sans pour autant qu'il soit indifférent de couper le son, parce que le ton, l'intonation, le timbre de la voix font partie de ce que les Anciens appelaient l'action (dans le vocabulaire de la rhétorique), et que nous appelons langage du corps. Le poids du visuel sur la foule (les images, accompagnées ou non de musique) amène donc à s'interroger sur l'impact des gestes, des couleurs, des mimiques, des rythmes, etc., qu'il s'agisse de vendre une voiture ou d'assurer une victoire électorale. Les études récentes sont une aide précieuse pour les conseillers des hommes politiques, et pour réussir une campagne publicitaire. Le besoin que ressent tout citoyen responsable et tout consommateur raisonnable de s'informer avant de choisir l'amène donc à décoder la part silencieuse des messages qui lui sont adressés.

Les techniques d'analyse comportementale sont de plus en plus utilisées par les entreprises pour améliorer leurs recrutements ou leurs négociations.

Vocabulaire associé

- En sémiotique, on étudie le langage par le signe, verbal ou non, humain ou non. On le retrouve avec Charles Sanders Peirce et la théorie générale des signes, annonciatrice d'un langage dans la communication animale, de l’abeille (Karl von Frisch) au zèbre.

- En linguistique, on étudie les mots parlés et écrits de la langue dans la communication humaine. Il n'y a pas, à l'origine, d'ouverture au langage non verbal.

- En sociologie, et plus particulièrement dans l'interactionnisme symbolique (courant développé par l'École de Chicago), on emploie, pour qualifier les modes de communication non verbale, le terme de métalangage.

Une césure est parfois faite, notamment dans l'étude des logiques neurologiques, entre les images du langage qui sont des représentations directes que l'on peut dire « analogiques », et les mots de la langue qui sont des représentations dites « numérique ». On situe (en moyenne sur une population) le langage par l'image majoritairement dans le cerveau droit, alors que l'utilisation des mots fait intervenir l'aire du langage situé dans 95 % des cas dans le cerveau gauche.

Le mot comme média serait, selon la distinction originelle de Ferdinand de Saussure, une convention arbitraire pour le rendre intelligible (le mot « table » ne représente pas une table : le code utilisé pour représenter la table est arbitraire, on peut penser aussi aux langues de programmation informatique).

L'origine arbitraire de ce support est largement remise en question, et si Freud relevait une représentation de mot en plus de la représentation de chose, Lacan ira encore plus loin dans les définitions de signifiant (le support) et de signifié (le message), en focalisant sur le sens que porte le signifiant lui-même. (Par rapport à l'exemple du mot « table », Lacan était dans l'étude du sens induit par les sonorités, les homonymes, etc.)

Pseudosciences du non verbal

Plusieurs disciplines proposent des grilles de lecture du comportement humain. Construites hors des sentiers académiques et de la science, ces pseudo-disciplines sont très populaires auprès du grand public car les notions qu'elles propagent sont à la fois faciles à comprendre et directement applicables.

Programmation neuro-linguistique (PNL)

La Programmation neuro-linguistique compte parmi les pseudosciences. Elle se définit selon ses concepteurs comme « l’étude de la réalité subjective de l'individu ». Elle consiste à reprogrammer le cerveau afin d'y ajouter de nouveaux potentiels[49]. Elle ne repose sur aucune base scientifique et n'offre aucun résultat avéré ou démontrable[50] - [51] - [52] - [53] - [54] - [55] - [56] - [57] - [58] - [59] - [60] - [61] - [62] - [63] - [64] - [65]. Elle est régulièrement signalée comme dangereuse par la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires dans ses rapports[66]. Son absence est permanente dans les bases de données scientifiques sur la médecine fondée sur les faits (Evidence-Based Medicine)[67]. Elle est à rapprocher du culte du cargo avec la « reproduction de la gestuelle des gens de talent »[68]. Plusieurs concepts de la PNL en lien avec la communication non verbale posent des problèmes de scientificité. Il en est ainsi, par exemple, de la grille de lecture des mouvements oculaires (mouvements des yeux en PNL, grille de lecture dite VAKOG)[69] - [70].

Synergologie

Il existe quelques critiques ayant remis en cause les fondements scientifiques de la synergologie, et identifiant celle-ci plus près de la pseudo-science[71] - [72] - [73] - [74] - [75] - [76] - [77]. Bien qu'en 2013 le créateur de la synergologie ait publié un article dans une revue académique[78], certains biais ont été mis en évidence, jetant alors le doute sur la validation des connaissances en synergologie[79]. Lorsqu'un concept a été testé expérimentalement, aucun effet probant n'a été obtenu (la théorie des « faux-non »[27]). Toutefois, il est important de mentionner que cette théorie n'est plus enseignée dans le parcours académique synergologique. La synergologie n’est à ce jour pas reconnue comme une science, car elle ne passe pas le « test du fondement fiable ». L'objectif principal de la synergologie est de décrypter le fonctionnement de l’esprit humain à travers le langage corporel. Il n'existe malheureusement pas de signe pathognomonique du mensonge et de multiples paramètres doivent être pris en compte : qualité du contact verbal et physique, modification du rythme du discours, perturbation ou hypercontrôle des émotions[80]. De plus, certains actes non verbaux peuvent aussi avoir des différences de signification. Par exemple, une culture ou un contexte différent comme la perception du message de l'individu ou encore la personnalité font que les individus ne sont précisément pas des robots[81]. La synergologie comprend aussi les micro-expressions qui peuvent permettre de comprendre dans quel état se trouve l'interlocuteur. Il semblerait que les micro-expressions n’ont aucun fondement scientifique à leurs actifs : Porter & ten Brinke (2008) ont mené la première et, à ce jour, seule expérience publiée portant sur la relation entre la micro-expression et la tromperie. De plus, ces micro-mouvements et expressions peuvent être liés à bien d’autres choses. Il n’est pas pertinent de dire que produire des micro-mouvements peut montrer des contradictions internes. La synergologie n’est donc basée sur aucune preuve plausible, et jusqu'à preuve du contraire, semble manquer de rigueur scientifique.

Notes et références

- Appelée aussi occulecique ou anciennement oculésie.

- (en) Pierrich Plusquellec et Vincent Denault, « The 1000 Most Cited Papers on Visible Nonverbal Behavior: A Bibliometric Analysis », Journal of Nonverbal Behavior, vol. 42, no 3, , p. 347–377 (ISSN 1573-3653, DOI 10.1007/s10919-018-0280-9, lire en ligne, consulté le ).

- Grigorij Krejdlin, « Le langage du corps et la gestuelle (kinésique) comme champs de la sémiotique non-verbale : idées et résultats », Cahiers slaves, no 9, , p. 4-5 (lire en ligne).

- Grigorij Krejdlin, op. cité, p. 5.

- Jean-Marc Lehu, L'encyclopédie du marketing, éditions Eyrolles, , p. 174.

- Denault, V. (2019). L’évaluation de la crédibilité et le non-verbal des témoins au tribunal. Revue CRDP, 8(1), 40-42.

- Denault, V. (2015, septembre). L’incidence de la communication non verbale lors de procès : une menace à l’intégrité du système judiciaire? [Mémoire accepté]. Montréal (Québec, Canada) : Université du Québec à Montréal. Repéré à https://archipel.uqam.ca/8364/.

- (en) Sandra Forsythe, Mary France Drake et Charles Cox, « Influence of Applicant's Dress on Interviewer's Selection Decisions »

[PDF], Volume 70 (2), sur login.wolterskluwer.com, Journal of Applied Psychology, (consulté le ).

[PDF], Volume 70 (2), sur login.wolterskluwer.com, Journal of Applied Psychology, (consulté le ). - (en) Cathryn Cox et William Glick, « Resume Evaluations and Cosmetics Use: When More Is Not Better », Sex Roles: A Journal of Research, , p. 51–58 (DOI https://doi.org/10.1007/BF00287847).

- (en) Andrew S. Imada et Milton D. Hakel, « Influence of nonverbal communication and rater proximity on impressions and decisions in simulated employment interviews », Journal of Applied Psychology, , p. 295–300 (lire en ligne

[PDF]).

[PDF]). - Michel Marcoccia, « La représentation du nonverbal dans la communication écrite médiatisée par ordinateur », Communication et organisation, no 18, (ISSN 1168-5549, DOI 10.4000/communicationorganisation.2431, lire en ligne, consulté le ).

- Ekman, P & Friesen, W. (1969), The repertoire of Non Verbal Behaviour, Categories, Origins, Usage and Coding. Semiotica, 1, p. 49-95.

- Ekman & Friesen, opcit, p. 63.

- Ekman & Friesen, opcit, p. 68.

- Ekman & Friesen, opcit, p. 82

- Ekman & Friesen, opcit, p. 84-91.

- Ekman & Friesen, opcit, p. 71.

- Liv Lefebvre. Les indicateurs non verbaux dans les interactions médiatisées. Psychologie. Université de Bretagne Sud, 2008, p.40-41.

- Aristote, Rhétorique, Les Belles Lettres, coll. « Collection des universités de France, Série grecque », 1973-2003, Traduction de Médéric Dufour et André Wartelle (coll. Budé, texte grec et traduction française en regard) ; Aristote (trad. Pierre Chiron), Rhétorique, Paris, Flammarion, coll. « Garnier Flammarion », 2007, 570 p. (ISBN 2080711350).

- Cicéron, De Oratore (III livres).

- Quintilien, L'Institution oratoire.(XII livres) voir Livre XI.

- Étude de la communication par les gestes, les mouvements du corps, notamment quand on parle.

- Pour en finir avec la « synergologie ». Une analyse critique d’une pseudoscience du « décodage du non verbal », Pascal Lardellier, communication.revues.org, Vol. 26/2, 2008.

- Richard Wiseman, Caroline Watt, Leanne ten Brinke et Stephen Porter, « The Eyes Don’t Have It: Lie Detection and Neuro-Linguistic Programming », PLOS ONE, vol. 7, no 7, , e40259 (ISSN 1932-6203, DOI 10.1371/journal.pone.0040259, lire en ligne, consulté le ).

- Mastumoto, David. Frank, Mark G. Hwang, Hyi Sung. Non Verbal Communication: Science And Application. Sage Publication. 2012. 322p.

- The Eyes Contact Myth: http://www.humintell.com/2009/09/the-eye-contact-myth/.

- Hugues Delmas, Benjamin Elissalde, Vincent Denault et Nicolas Rochat, « Une nouvelle croyance sur le mensonge : la théorie des « faux non » en synergologie », CLI, (lire en ligne, consulté le ).

- Erwin Goffman, La Mise en scène de la vie quotidienne, t. 1 La Présentation de soi (ISBN 2707300144); t. 2 Les Relations en public (ISBN 2707300632) Éditions de Minuit, coll. « Le Sens Commun », 1973 (traduction française); 1re édition 1956 (en anglais).

- Entretien avec Erving Goffman , Yves Winkin, Actes de la recherche en sciences sociales, année 1984, volume 54, numéro 54, p. 85-87

- Roland Barthes, Mythologies, Seuil, 1957.

- INTERPRETATIVE AND INTERACTION THEORIES, utwente.nl.

- Paul Watzlawick, Janet H. Beavin et Donald D. Jackson, Une logique de la communication, 1967, Norton, trad. Seuil, 1972.

- L'école de Palo Alto. On ne peut pas ne pas communiquer ! - Sciences Humaines, N° Spécial No 7 - septembre-octobre 2008.

- (en) Albert Mehrabian & Morton Wiener, « Decoding of inconsistent communications », Journal of Personality and Social Psychology, vol. 6, no 1, , p. 109–114 (DOI 10.1037/h0024532).

- (en) Albert Mehrabian & Susan R. Ferris, « Inference of Attitudes from Nonverbal Communication in Two Channels », Journal of Consulting Psychology, vol. 31, no 3, , juin 1967 (DOI 10.1037/h0024648).

- Critiques des conclusions d'Albert Mehrabian p. 21 et 22 de l'ouvrage universitaire d'Elisabeth Fontaine "Évaluation et élaboration d'outils d'information sur l'aphasie, à destination du patient aphasique et de son entourage" http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00739513/.

- (en) David Lapakko, « Three cheers for language: A closer examination of a widely cited study of nonverbal communication », Communication Education, vol. 46, no 1, , p. 63-67 (DOI 10.1080/03634529709379073).

- (en) David Lapakko, « Communication is 93 % Nonverbal: An Urban Legend Proliferates », Communication and Theater Association of Minnesota Journal, vol. 34, no 2, , p. 7–15.

- (en) Timothy G. Hegstrom, « Message impact: What percentage is nonverbal? », Western journal of speech communication, vol. 43, no 2, , p. 134-142 (DOI 10.1080/10570317909373961).

- Ekman, Paul. Levenson W, Robert. Friesen, Wallace V. Autonomic Nervous System Activity Distinguishes Among Emotions. Science. 1983.

- Paul Ekman. Je Sais Que Vous Mentez ! L’art De Détecter Ceux Qui Vous Trompent. Michel Lafon. 2010. 349p.

- David Givens. Crime Signals: How To Spot A Criminal Before You Become A Victime. Saint Martin’s Griffin. 2009. 240p.

- Stephen Porter et Leanne ten Brinke, « Reading between the lies: identifying concealed and falsified emotions in universal facial expressions », Psychological Science, vol. 19, no 5, , p. 508–514 (ISSN 0956-7976, PMID 18466413, DOI 10.1111/j.1467-9280.2008.02116.x, lire en ligne, consulté le ).

- Relations et communications interpersonnelles.

- Paul Ekman, Emotions Revealed. Recognizing Faces And Feelings To Improve Communication And Emotional Life. Times Books. 2003. 288p.

- (en-US) Aldert Vrij, Pär Anders Granhag et Stephen Porter, « Pitfalls and Opportunities in Nonverbal and Verbal Lie Detection », Psychological Science in the Public Interest, vol. 11, no 3, , p. 89–121 (ISSN 1529-1006 et 1539-6053, DOI 10.1177/1529100610390861, lire en ligne, consulté le ).

- Eric Goulard. Comment détecter les mensonges. Ed.Leducs. 2013. 256p.

- Valdes, Joyce Merrill., Culture bound : bridging the cultural gap in language teaching, Cambridge University Press, (ISBN 0-521-32526-9, 9780521325264 et 0521310458, OCLC 12970326, lire en ligne).

- « Quelles sont les méthodes les plus répandues ? / Miviludes », sur derives-sectes.gouv.fr (consulté le ).

- Daniel Druckman et John A. Swets (1988) Enhancing Human Performance: Issues, Theories, and Techniques (Amélioration de la performance humaine: enjeux, Théories et Techniques). National Academy Press. 312 pages (ISBN 978-0-309-07465-0).

- S Squires. The Pentagon’s Twilight Zone. The Washington Post. Washington DC, 17 avril 1988.

- Donald A Eisner (2000). The death of psychotherapy: From Freud to alien abductions (La mort de la psychothérapie: de Freud aux enlèvements par des extraterrestres). Westport, Praeger Publishers, page 158 (ISBN 978-0275964139).

- Denis Benoit, La maîtrise du non verbal dans la relation duelle : mythe ou réalité ? Revue Communication & Organisation (2000).

- Christian Balicco: La programmation neurolinguistique ou l’art de manipuler ses semblables - août 2000, Science & Pseudo Sciences n° 243.

- Yves Winkin, La communication n’est pas une marchandise. Résister à l’agenda de Bologne. Bruxelles, Éditions Labor/Éditions Espace de Libertés, collection "Liberté j’écris ton nom", 2003, 96 pages (ISBN 978-2-804-01820-7). « Éléments pour un procès de la PNL », MédiAnalyses, n° 7, septembre 1990, pp 43-50.

- Grant J. Devilly, Power Therapies and Possible Threats to the Science of Psychology and Psychiatry (Les thérapies de pouvoir et les menaces possibles pour la science de la psychologie et de la psychiatrie ), juin 2005, Australian & New Zealand Journal of Psychiatry.

- John C Norcross, Gerald P Koocher, Ariele Garofalo. Discredited psychological treatments and tests: a Delphi poll (Les traitements et tests psychologiques discrétités: une enquête sur un échantillon avec la méthode Delphi). Octobre 2006. Professional Psychology: Research and Practice.

- S. Della Salla, Tall Tales about the Mind and Brain: Separating Fact from Fiction (Les grandes légendes sur l'esprit et le cerveau: Séparer les faits de la fiction). Oxford University Press, 2007, page 22 (ISBN 978-0198568773).

- Dr Michael Heap - psychologue judiciaire: The validity of some early claims of NLP (Le bienfondé de certaines premières prétentions de la PNL). Skeptical Intelligencer, volume 11, page 6, 2008.

- Gareth Roderique‐Davies: Neuro‐linguistic programming: cargo cult psychology ? [La Programmation Neuro Linguistique: le culte du cargo appliqué à la psychologie ? ] 2009, The NLP Encyclopedia - Université de Glamorgan (pays de Galles).

- Tomasz Witkowski, Thirty-Five Years of Research on Neuro-Linguistic Programming. NLP Research Data Base. State of the Art or Pseudoscientific Decoration ? (35 ans de recherches sur la programmation neuro-linguistique. Base de données de la recherche sur la PNL. À la pointe du progrès ou décoration pseudo-scientifique ?) Polish Psychological Bulletin. Volume 41, N° 2, Pages 58–66, mars 2011.

- Lisa Wake, Richard Gray & Frank Bourke: The Clinical Efficacy of NLP: A critical appraisal (L'efficacité clinique de la PNL: une évaluation critique). 2013, Éditions Routledge, Londres et New York, 274 pages (ISBN 978-0-415-63515-8 et 978-0-203-08366-6).

- Wouter Boonstra , NLP: ook placebo's kunnen werken (PNL: les placebos aussi peuvent marcher). 19 août 2015.

- Rob Briner, 29 septembre 2015, What's the evidence for... neuro-linguistic programming ? (Quelle est la preuve de …la Programmation Neuro Linguistique ?) HR Magazine.

- Yasushi KOIKE, Université de Rikkyo (Japon), Empowered or Belabored ? Neuro-Linguistic Programming in Japan (Habileté ou élaboré ? La Programmation Neuro Linguistique au Japon), jeudi 14 juillet 2016.

- en 2001, 2010, 2013/2014 http://www.derives-sectes.gouv.fr/publications-de-la-miviludes/rapports-annuels, guide santé de la MIVILUDES édité en 2012 http://www.derives-sectes.gouv.fr/sites/default/files/publications/francais/guide_sante_complet.pdf.

- http://www.essentialevidenceplus.com ou https://www.ahrq.gov/index.html ou http://france.cochrane.org/ ou http://journals.bmj.com/.

- Gareth Roderique‐Davies: Neuro‐linguistic programming: cargo cult psychology ? [La Programmation Neuro Linguistique: le culte du cargo appliqué à la psychologie ? ] 2009, The NLP Encyclopedia - Université de Glamorgan (pays de Galles).

- Richard Wiseman, Caroline Watt, Leanne ten Brinke et Stephen Porter, « The Eyes Don’t Have It: Lie Detection and Neuro-Linguistic Programming », PLOS ONE, vol. 7, no 7, , e40259 (ISSN 1932-6203, DOI 10.1371/journal.pone.0040259, lire en ligne, consulté le ).

- (en) Samantha Mann, Aldert Vrij, Erika Nasholm et Lara Warmelink, « The Direction of Deception: Neuro-Linguistic Programming as a Lie Detection Tool », Journal of Police and Criminal Psychology, vol. 27, no 2, , p. 160–166 (ISSN 0882-0783 et 1936-6469, DOI 10.1007/s11896-011-9097-8, lire en ligne, consulté le ).

- « Quand le corps dit tout haut ce que l’esprit pense tout bas / Afis Science - Association française pour l’information scientifique », sur Afis Science - Association française pour l’information scientifique (consulté le ).

- « - La Presse+ », sur La Presse+, (consulté le ).

- « Le langage corporel : mythes et réalité », sur charlatans.info (consulté le ).

- Lardellier, Pascal, « Pour en finir avec la « synergologie » », sur revues.org, Communication. Information médias théories pratiques, Editions Nota bene, (ISBN 978-2-89518-317-4, ISSN 1189-3788, consulté le ), p. 197–223.

- « La synergologie est une pseudoscience selon des chercheurs », sur Psychomédia (consulté le ).

- https://www.sfsic.org/congres_2008/spip.php?page=imprime&id_article=139.

- Pascal Lardellier, « Pour en finir avec la « synergologie » », Communication, no Vol. 26/2, , p. 197–223 (ISSN 1189-3788, DOI 10.4000/communication.858, lire en ligne, consulté le ).

- Turchet, « Langue maternelle et langue seconde : approche par l'observation gestuelle », Langages, , p. 29-43 (DOI 10.3917/lang.192.0029, lire en ligne).

- Nicolas Rochat, Benjamin Elissalde, Vincent Denault et Hugues Delmas, « LA SYNERGOLOGIE RÉVISÉE PAR LES PAIRS. ANALYSE D’UNE PUBLICATION », Revue québécoise de psychologie, vol. 39, no 2, , p. 271–290 (ISSN 2560-6530, DOI https://doi.org/10.7202/1051231ar, lire en ligne, consulté le ).

- C. Jonas, « Signes physiques et verbaux du mensonge: résultats des études américaines », Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique, vol. 165, no 5, , p. 369–371 (ISSN 0003-4487, DOI 10.1016/j.amp.2007.03.005, lire en ligne, consulté le ).

- Pascal Lardellier, « Pour en finir avec la « synergologie » », Communication, no Vol. 26/2, , p. 197–223 (ISSN 1189-3788 et 1920-7344, DOI 10.4000/communication.858, lire en ligne, consulté le ).

Voir aussi

Bibliographie

- Nicolas Guéguen et Marie-Agnès de Gail, « Le toucher : un indicateur culturel implicite du statut et du rôle », Communication et organisation, no 18, (ISSN 1168-5549 et 1775-3546, DOI 10.4000/communicationorganisation.2410)

- Pierre Gosselin, « La reconnaissance de I'expression faciale des émotions », dans Cognition et émotions, Imprensa da Universidade de Coimbra, (ISBN 978-989-26-0805-1, lire en ligne), p. 97–114

- Guy Barrier, La Communication non verbale. (Comprendre les gestes et leur signification), ESF éditeur, 2014.

- Guy Barrier, Les Langages du corps en relation d'aide (La communication non verbale au-delà des mots), ESF éditeur, 2013.

- Jacques Corraze, Les Communications non verbales, (6e éd.). PUF : Paris, 2010 (ISBN 2130445632).

- Jacques Cosnier et Alain Brossard, La Communication non verbale. Delachaux et Niestlé, 1984.

- Marcel Danesi. Messages, Signs and Meanings. A Basic Textbook in Semiotic and Communication Theory. Canadian Scholars’ Press Inc. 2004. 410 p.

- Charles Darwin, The Expression Of The Emotions In Man And Animals. 1872. Penguin Classics. Reprint 2009. 400 p.

- Anne-Marie Drouin-Hans, La Communication non verbale avant la lettre, Paris, L'Harmattan (coll. « Histoire des sciences humaines »), 1995.

- Paul Ekman, Je sais que vous mentez (L'art de détecter ceux qui vous trompent), Éd. J'ai lu, Bien-être, 2011. (ISBN 978-2290033227)

- Paul Ekman, Emotions Revealed. Recognizing Faces And Feelings To Improve Communication And Emotional Life, Times Books. 2003. 288p

- Paul Ekman. Friesen, Wallace. Unmasking The Face. A Guide To Recognizing Emotions From Facial Expressions. Malor Edition. 2003. 212p

- David Givens. Love Signals. Practical Field Guide To The Body Language Of Courtship. Saint Martin’s Griffin. 2005. 230p

- David Givens. Crime Signals: How To Spot A Criminal Before You Become A Victime. Saint Martin’s Griffin. 2009. 240p

- Roland Gori , La fabrique des impostures, Editions Les liens qui libèrent, Paris, 2013, 122 pages, (ISBN 979-10-209-0044-9)

- Edward T. Hall, The Hidden Dimension. 1966. Bantam Doubleday. Reprint 1988. 217p

- Mark Knapp, Hall, Judith. Nonverbal Communication In Human Interaction. Wadsworth Publishing Company. 2009. 496p

- Konrad Lorenz, Les fondements de l'éthologie, Flammarion: Champs sciences, 2009 (ISBN 978-2081229075).

- Bernard Koechlin (dir), La communication gestuelle dans les communautés méditerranéennes et latino-américaines, Association Geste et image, 1991, 402p

- David Mastumoto, Frank, Mark G. Hwang, Hyi Sung. Non Verbal Communication: Science And Application. Sage Publication. 2012. 322p

- Albert Mehrabian, Silent Messages : Implicit Communication Of Emotions And Attitudes. Wadsworth Publishing. 1972. 152p

- Albert Mehrabian, Non Verbal Communication. Aldine Transaction. 2007. 235p

- Desmond Morris, Le singe nu, Le Livre de poche, 1970

- Desmond Morris, Le Zoo Humain. Le Livre De Poche. 1971. 320p

- Desmond Morris, Le Langage Des Gestes. Marabout. 2011. 320p

- Desmond Morris. People Watching. Vintage Books. 2002. 526p

- Joe Navarro. Ces gestes qui parlent à votre place, Ixelles Éditions, 2010, 284 p.

- Joe Navarro. Louder than Words. Harpercollins Publishers. 2010. 256 p

- Amy Olberding. « Subclinical Bias, Manners, and Moral Harm ». Hypatia (2013)[article en anglais].

- Loris Tamara Schiaratura, « Analyse et interprétation psychologiques des comportements corporels en situation de communication interpersonnelle », Methodos, vol. 13, (DOI 10.4000/methodos.3013)

- Aldert Vrij, Detecting Lies And Deceit: Pitfalls And Opportunities, Wiley-Blackwell.Reprint 2008. 502p

- Yves Winkin, La Nouvelle Communication, Le Seuil, 1981. (ISBN 978-2020427845)

- Paul Watzlawick, La Réalité De La Réalité - Confusion, Désinformation, Communication. Ed. Seuil, 1984. 237p

- Yves Winkin, (avec Ph. Dubois). Rhétoriques du corps, De Boeck, 1988.

Articles connexes

Liens externes

- Charlatans Info sur la PNL

- Les sceptiques du Québec sur la PNL

- Sciences et pseudo-sciences sur la PNL

- Conférence audio sur Les mythes du non verbal par Xavier Ristat

- Site représentant officiel de Paul Ekman pour les pays francophones

- Ressource relative à la santé :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :