Rire

Le rire est un réflexe à une émotion plaisante, qui se manifeste par un enchaînement de petites expirations saccadées accompagné d'une vocalisation inarticulée plus ou moins bruyante, et par une expression faciale associée à cette émotion. Ces mouvements concernent en premier lieu la musculature respiratoire et le larynx et sont accompagnés d'une mimique provoquée par la contraction de muscles faciaux, entraînant notamment l'ouverture de la bouche. D'autres mouvements plus ou moins contrôlés peuvent accompagner le rire.

Le rire est essentiellement causé par une situation comique, le chatouillement ou le rire lui-même. Paradoxalement, le rire est étroitement lié à son contraire émotionnel, les pleurs, avec qui il peut parfois se retrouver mélangé[1]. Il apparaît chez l'être humain aux alentours du quatrième ou cinquième mois[1].

Sources

| Fichier audio | |

| Rires en public | |

Le rire peut avoir différentes sources :

- le comique, l'humour ;

- le chatouillement, qui déclenche un rire réflexe lié à la peur et/ou à l'amusement ;

- d'autres rires : le rire est dans certaines circonstances communicatif, c'est-à-dire transmissible ;

- le stress et la fatigue : un surcroît de sentiments difficiles à gérer peuvent entraîner un rire nerveux, un « fou-rire nerveux » ;

- la consommation d'alcool, drogues et autres stupéfiants peut parfois déclencher le rire pour des raisons considérées comme peu drôles en temps normal ;

- le protoxyde d'azote dit gaz hilarant provoque aussi le rire ;

- après une peur : dans certaines cultures, telles que l'Asie, il est considéré comme normal de rire après une forte peur, pour éloigner les mauvais esprits ou un sentiment de peur.

Aujourd'hui, on commence à comprendre ce qui confère au rire cette dimension de partage irrésistible. Il s'agit probablement de phénomènes d'empathie assez fondamentaux, faisant intervenir les systèmes miroirs du cerveau, probablement les neurones miroirs : le psychologue Leonhard Schilbach, de l'Université de Cologne en Allemagne, a ainsi montré qu'une personne qui commence à rire suscite auprès de ceux qui l'observent une activité des neurones impliqués dans la contraction des muscles zygomatiques (impliqués dans le rire), même quand l'observateur ne rit pas lui-même. Il se produirait ainsi une préactivation de l'activité neurologique liée au rire par simple observation. L’être humain serait en quelque sorte « précâblé » pour le rire, et plus particulièrement en situation sociale ou communautaire[2].

Des bandes magnétiques sonores de rires, dites « pistes de rire », « rire en conserve » sont couramment utilisées dans certains spectacles d'humour ou de comédies filmées pour signaler un élément (plaisanteries, blagues, jeux de mots...) supposés comiques. Et des études récentes (publication 2019) ont montré qu'entendre ce rire a effectivement un certain impact sur l'humour perçu d'une blague médiocre, y compris chez des autistes. Une blague peu drôle associée à un rire est toujours perçue comme plus drôle par un plus grand nombre de spectateurs ou auditeurs que sans rire associé. De vrais éclats de rire spontanés renforcent encore cet effet. Lors des expériences, cet effet de « rigolade » se manifeste aussi pour des participants atteints d'un trouble du spectre autistique (effet relativement faible, mais statistiquement significatif) laissant penser que le rire des autres et le nôtre influence effectivement nos jugements, et que l'humour et la comédie seraient plus accessibles aux autistes qu'on ne le pensait auparavant[3].

Conséquences

Le rire est généralement anodin et n'a souvent que peu de conséquences sur la santé bien qu'il permettrait, selon son intensité, d'augmenter fortement le taux de sérotonine et de dopamine[4] de telle sorte qu'il aurait un effet antidépresseur[5]. Il renforcerait les muscles de la sangle abdominale due aux contractions musculaires rythmées et souvent intenses.

Cependant, le rire peut dans de très rares cas être mortel. Des cas de mort causée par l'hilarité ont en effet été relatés dès l'antiquité. L'une des mentions les plus anciennes est la mort de Chrysippe de Soles, bien que la véracité de l'épisode soit incertaine. Des cas plus récents ne font quant à eux que peu de doutes. L'expression « mourir de rire » n'est donc pas totalement dénuée de fondement.

Physiologie

Cerveau

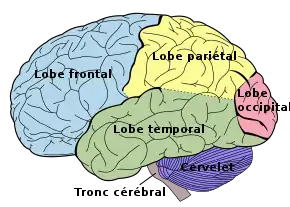

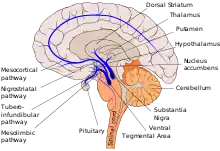

Dans son livre Le rire, le psychiatre Éric Smadja décrit la fabrication du rire selon trois étapes : psychique, cérébrale et motrice. La première fait intervenir différentes opérations psycho-affectives qui mettent en jeu les souvenirs, les émotions, la socialité, la communication. Un stimulus visuel (situation cocasse), auditif (blague, bruit), tactile (chatouillement) voire un souvenir, sont captés par les lobes du cortex cérébral (deuxième étape). Ces régions sont interconnectées au cortex frontal qui permet l'intégration de la valeur affective des informations sensorielles, analyse leur potentiel comique et programme le rire. Ces messages sont envoyés jusqu'au système limbique qui organise l'exécution de ce programme vers différents effecteurs, notamment le tronc cérébral qui déclenche la cascade de réactions physiologiques associées au rire. Différentes régions du tronc cérébral coordonnent l'action synergique dans les composantes sensitives, motrices et végétatives (rougeur, sudation), lesquelles créent une rétroaction vers le cerveau. L'intégration de cette rétroaction dans la mémoire de travail procure le sentiment de vivre une émotion[7].

Muscles

Le nombre de muscles sollicités au cours du rire est difficilement quantifiable. En effet, ce réflexe active de nombreux groupes musculaires (onde musculaire qui se propage depuis les muscles de la face, en passant par le diaphragme, les muscles abdominaux, les muscles expirateurs accessoires, etc.) selon des intensités variables et sur des périodes de durées différentes, tandis qu'il crée un relâchement d'autres muscles non-utilisés dans ce processus (muscles de la tête, du cou, des mains, des jambes)[8].

Significations

Rire ne s'apprend pas, contrairement aux langues. Cette capacité est innée chez l'espèce humaine. L'humain rit 12 fois moins souvent lorsqu'il est seul qu'en présence d'autres personnes, ce qui suggérerait un rôle social du rire. Le rire est dit « communicatif ». Les chercheurs en psychologie cognitive ont trouvé que les mêmes parties du cerveau étaient activées lorsqu'une histoire drôle est racontée ou lorsqu'un rire est entendu. Un sujet qui entend un rire à la suite d'une blague et qui se met à rire attribuera à la blague le fait qu'il ait ri. Cette expérience justifie l'utilisation de rires enregistrés dans les émissions de télévision.

Quand le rire a été déclenché une fois, il aura tendance à être plus facilement déclenché, très peu de temps après. Dans un spectacle comique, les acteurs auront parfois du mal à déclencher les premiers rires chez les spectateurs, mais par la suite, ils les enchaînent facilement. Le rire est en général déclenché lorsqu'un individu accumule une tension (ou une peur) et qu'il s'aperçoit d'un coup qu'il n'y avait en fait aucun danger.

Dans certains pays, comme au Japon, les gens se forcent à rire lorsqu'ils sont soumis à une peur qu'ils savent irrationnelle (voir le film Mon voisin Totoro de Hayao Miyazaki) ou lorsqu'ils viennent d'avoir peur. En occident, le rire est souvent associé à la moquerie ; la moquerie est une forme d'humour qui consiste à tourner quelqu'un ou quelque chose en ridicule, à s'amuser d'eux[9]. La moquerie se raccroche donc au principe du danger qui se révèle faux. La caricature consiste à pousser un trait de caractère tellement loin qu'il devient irréaliste et donc faux.

Le rôle du rire serait double : pour celui qui rit, le cerveau relâcherait des hormones destinées à contrer les effets du stress qui s'est révélé faux. Contrairement à une idée reçue, le rire n'exprime pas la joie, mais le rire rend joyeux ; pour ceux qui entendent le rire, celui-ci indique l'absence de danger. Ceux qui entendent le rire peuvent à leur tour déclencher un rire et relâcher ces mêmes hormones au niveau du cerveau. Le rôle du rire pour un animal social comme l'homme est donc très important. Il permet de faire savoir quand et où il n'y a plus de danger pour le groupe pour pouvoir s'amuser et se relaxer.

Un individu qui rit sans raison ou à contre-sens, c'est-à-dire en présence d'un danger réel, est le plus souvent marginalisé. Pour un animal social comme l'homme, il est effectivement très dangereux d'avoir dans son groupe un individu envoyant de faux signaux. Le rire sans raison pourrait provoquer de la méfiance et du rejet. Le stéréotype du savant fou popularisé par le cinéma hollywoodien utilise ce principe pour le rire machiavélique. Se moquer de quelqu'un en riant consiste à communiquer qu'il ne représente aucun danger, même si lui-même s'identifie ou d'autres personnes l'identifient comme une source de danger (hiérarchie sociale, force physique, autorité religieuse, pouvoir magique, etc.) : cela se nomme de la raillerie, de la moquerie, des risées.

Types

- Rire nerveux : rire qui est une accumulation de tension émotionnelle qui se relâche pour éviter la panique.

- Fou rire : type de rire incontrôlé, inapproprié et qui dure bien au-delà du rire classique. Il existe une forme de pathologie, le fou rire prodromique, qui est associé à plusieurs syndromes neuropsychiatriques, décrit pour la première fois par Féré[10]. Ce rire pathologique est rencontré après des lésions de certaines parties du cerveau, en particulier l'hypothalamus, le gyrus cortical antérieur ou le lobe temporal. L'acide valproïque en injection intraveineuse peut aussi provoquer cet état de rire prodromique.

- « Rire jaune » : Appelé autrement rire forcé ou faux rire, utilisé lorsqu'un individu veut se faire percevoir positivement alors qu'il n'a pas envie de rire, ou bien pour souligner l'ironie d'une situation désagréable.

- « Rires en boîte » : Aussi appelés « rires en canne », ils sont des rires enregistrés utilisés dans le monde du spectacle, notamment les sitcoms pour déclencher le rire chez le spectateur.

Les Grecs avaient deux mots pour différencier le rire joyeux, gelan, du rire agressif, catagelan[11].

Sémiologie

En sémiologie, le rire a été interprété non seulement comme un moment de rupture de l'ordre social[12] - [13], sinon comme un renforcement de celui-ci en ordre d'appartenance[14]. Exemples de ce phénomène de renforcement de l'ordre social établi à travers le rire sont les films comiques, dans lesquels la nourriture étrangère est toujours immangeable et objet de moquerie (Le père Noël est une ordure, 1982 ; Polly et moi, 2004), ainsi que, toujours dans les films du même genre comique, les blind dates dans lesquelles les prétendants sont plus fous les uns que les autres, par opposition au héros en tant que « juste milieu », renforcé encore celui-ci dans ce rôle d'« exemple »[15] par le fait qu'il soit toujours accompagné d'amis excessivement excentriques (Coup de foudre à Notting Hill, 1999).

Psychologie

La psychologie et la communication sont deux domaines bien différents, mais très semblables et connexes lorsqu’ils s’attaquent aux concepts d’interactionnisme et de relations individuelles ou collectives. Un phénomène bien connu, mais très complexe à expliquer, s’inscrit dans ces deux domaines, soit le rire. lien|Sophie Scott, chercheuse en neuroscience cognitive, mentionne que nous avons « 30 fois plus de chances de rire si nous sommes avec d’autres personnes, comme des amis, que si nous sommes seuls[16]. » Cette théorie en vient donc à croire que le rire est contagieux, mais aussi un moyen de communication.

Bien que le rire ait des propriétés neurologiques telles que diminuer le stress, il augmente également les sentiments de satisfaction dans plusieurs sphères du quotidien, dont le travail, les relations amoureuses et les interactions. Le rire est relatif à chacun selon leur développement psychologique, et est aussi relatif au contexte dans lequel l’action se déroule. C’est dans cette dualité que le rire devient un processus complexe, « résultant non pas d’une forme d’intelligence émotionnelle, mais plutôt d’un outil de communication et d’intégration[17]. » Le rire devient alors un élément essentiel au fonctionnement de la société et des interactions entre les individus. Le rire n’est donc pas seulement un mode d’apprentissage et de compréhension, mais aussi un outil de socialisation qui permet aux individus de développer des tendances inoffensives ou tendancieuses, selon les interactions[18].

« En effet, le rire permet de créer et de maintenir les liens sociaux entre les individus d’un même groupe social. Telles sont les conclusions d’une équipe de l’Université de Californie (UCLA, États-Unis), qui les publie dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Composée de chercheurs internationaux, cette équipe est parvenue à prouver que le rire permettait aux autres individus d’un groupe social d’identifier le statut du rigolard, amical ou étranger[19]. »

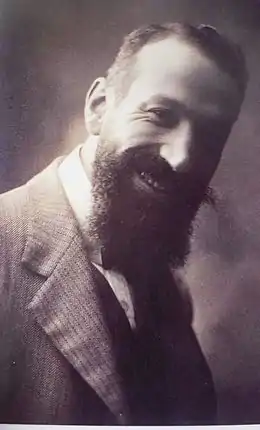

Selon Angelo Fortunato Formiggini

Le , le philosophe italien Angelo Fortunato Formiggini (1878-1938) passe à l'université de Bologne une thèse universitaire en philosophie sur la Filosofia del ridere (trad. Philosophie du rire). Où il affirme que le rire rend fraternellement solidaire les hommes. Et que l'humour est « la plus haute manifestation de la pensée philosophique ». Par la suite, de 1912 à 1938, en tant qu'éditeur, il publie 105 volumes dans sa collection des Classici del ridere (Classiques du rire).

Il crée la Casa del ridere (trad. Maison du rire), bibliothèque et musée du Rire. Léguée à la Bibliothèque Estense de Modène, la collection rassemblée par Angelo Fortunato Formiggini pour la Casa del ridere comprend notamment 4 581 livres rassemblés au cours des années. Des traités italiens et d'autres pays sur le rire, le comique, le grotesque, l'humour, datant du XIXe siècle et du XXe siècle, des éditions originales dont certaines remontent à la fin du XVIe siècle, 195 journaux et périodiques humoristiques, anciens ou modernes, publiés en Italie ou dans d'autres pays. « Une espèce de bibliothèque et de musée de tout ce qui concerne le rire, sans limites dans le temps et la géographie) comme l'a définie Formiggini[20]. »

De nombreuses études ont été publiées sur le rôle « éducatif » du rire, qu'il s'agisse de celles d'A.Ziv ou bien encore autour d'Hugues Lethierry.

Chez les autres animaux

Malgré l'observation de François Rabelais selon laquelle « le rire est le propre de l'Homme », des observations scientifiques récentes montrent que certains animaux (primates, rats[21]) connaissent également le rire dans le cadre de chatouilles. L'observation de Rabelais est peut-être une manière de se moquer de cette perspective, classique en philosophie, d'identifier ce qui distingue l'Homme de l'animal.

Certains psychologues comportementaux objectent que le vrai rire nécessite des prérequis tels que la conscience de soi ou l'aptitude à s'identifier à autrui, et qu'en conséquence les bêtes ne rient pas vraiment de la même manière que l'humain. Cette conception du rire se rapporte plus particulièrement à l'humour qu'au rire en général et que, c'est donc l'humour qui serait le propre de l'Homme et non le rire en lui-même.

Des études soulignant la similarité du rire chez divers primates (l'homme, le gorille, l'orang-outan…) tendraient à prouver que leur rire provient d'une même origine et qu'il aurait par la suite évolué chez les différentes espèces[22].

Dans l'art

En 2011, une sculpture interactive de l’artiste Milène Guermont est intégrée aux murs extérieurs du nouveau gymnase de Sainte-Marie de Neuilly. Elle s’intitule M.D.R. (Mur De Rires). Elle est formée de cinq modules en Béton Cratères (invention de Milène Guermont bénéficiant d’un brevet) et en Béton Polysensoriel. Ce dernier émet des sons de rires en fonction du champ magnétique de la personne qui le touche. Cette œuvre est rapidement surnommée le « mur qui rigole » par les élèves. À l’occasion du centenaire de l’école, des nouveaux sons sont intégrés à l’œuvre.

Galerie

Theodore Roosevelt en train de rire.

Theodore Roosevelt en train de rire..jpg.webp) Deux hommes riant, Hans von Aachen, vers 1574.

Deux hommes riant, Hans von Aachen, vers 1574. Fillette en train de rire avec excitation en jouant avec l'eau d'une fontaine, en France.

Fillette en train de rire avec excitation en jouant avec l'eau d'une fontaine, en France.

Annexes

Bibliographie

- Bernard Baas, « Le rire inextinguible des dieux », Louvain-Paris, Peeters-Vrin, 2003, 112 p., (ISBN 9789042912649).

- Charles Baudelaire, "De l'essence du rire et généralement du comique dans les arts plastiques (1855)", Curiosités esthétiques, Paris, Michel Lévy frères, 1868

- Henri Bergson, Le Rire : Essai sur la signification du comique, Paris, Payot, coll. « Petite Bibliothèque Payot », (1re éd. 1900), 201 p. (ISBN 978-2-228-90714-9)

- (en) Salvatore Attardo, Linguistic Theories of Humor, Berlin/New York, Mouton de Gruyter, coll. « Humor Research », , 445 p. (ISBN 3-11-014255-4 et 978-3110142556, lire en ligne)

- Philippe Heuzé et Christiane Veyrard-Cosme (dir.), La Grâce de Thalie ou la beauté du rire (actes de colloque), Paris, Presse Sorbonne nouvelle, , 207 p. (ISBN 978-2-87854-425-1)

- Collectif, « Le rire et le roman », Études françaises, numéro préparé par Mathieu Bélisle, vol. 47, n° 2, 2011, 181 p. (http://revue-etudesfrancaises.umontreal.ca/volume-47-numero-2/).

- Éric Smadja, Le Rire, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Que sais-je » (no 2766), , 4e éd. (1re éd. 1993), 127 p. (ISBN 978-2-13-059081-1)

- Hugues Lethierry(dir), Penser l'humour, le rire des (h)auteurs, Brissac, Petit pavé, coll. « les philousophes », , 210 p. (ISBN 978-2-84712-497-2)

- David Le Breton, Rire. Anthropologie du rieur, Paris, Éditions Métailié, , 256 p. (ISBN 979-10-226-0828-2)

Histoire du rire

- Georges Minnois, Histoire du rire et de la dérision, Paris, Fayard, , 637 p. (ISBN 2-213-60696-X)

- Daniel Ménager, La Renaissance et le rire, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Perspectives littéraires », , 235 p. (ISBN 2-13-046852-7)

- D. H. Bodart et F. Alberti, Rire en images à la Renaissance, Turnhout, Brepols, , 542 p. (ISBN 978-2-503-54946-0, présentation en ligne)

- Marie Madeleine Fontaine, Le Rire à la Renaissance, Genève, Librairie Droz, coll. « Travaux d'Humanisme et Renaissance », , 544 p., 160 x 240 cm (ISBN 978-2-600-01332-1, présentation en ligne)

- Anna Fontes Baratto, De qui, de quoi se moque-t-on ? : Rire et dérision à la Renaissance, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, coll. « Cahiers de la Renaissance italienne », , 196 p. (ISBN 2-87854-268-1, présentation en ligne)

- Salomon Reinach, Cultes, Mythes et Religions, Robert Laffont collection Bouquins, « Le rire rituel » pages 145 à 158, (ISBN 2-221-07348-7)

- Matthieu Letourneux et Alain Vaillant, L'Empire du rire : XIXe – XXe siècles, Paris, CNRS éditions, (ISBN 978-2-271-12526-2).

- Jean Verdon, Rire au Moyen Âge, Perrin, 2001.

Articles connexes

- Comique

- Humour

- Sourire

- Yoga du rire

- Gélotologie, étude du rire

- Gélotophobie, phobie du rire

- Journée internationale du rire

Notes et références

- C. W. Hess, « Neurologie du rire », Revue médicale suisse, no 179, (lire en ligne)

- « "Le Rire thérapeutique" - L'Essentiel Cerveau & Psycho n°14, mai-juillet 2013 ».

- (en) « Human behaviour ; To make a flat joke funnier, cue the laugh track Canned laughter helps people see the humour in bad jokes », sur Nature (Curr. Biol),

- « Riez, c’est bon pour la santé ! », sur apivia.fr (consulté le )

- Josiane Parrouty, Stress et burnout, , p. 116

- Ces régions « laissent entrevoir la participation majeure des structures corticales (frontale et temporale), du système limbique, des formations « centrencéphaliques » (thalamus, noyaux caudés et lenticulaires), de l’hypothalamus et du tronc cérébral ». Cf. Éric Smadja, Le rire, PUF, , p. 41.

- Éric Smadja, Le rire, PUF, , p. 61-63.

- Jordan David Cohen, Marc Duchayne, « Le rire: adjuvant thérapeutique en kinésithérapie respiratoire? », Kinésithérapie, la revue, vol. 9, no 87, , p. 16.

- Éditions Larousse, « Définitions : se moquer - Dictionnaire de français Larousse », sur larousse.fr (consulté le ).

- Féré C, « Le fou rire prodromique », Rev. Neurol., Paris, 11:353-358.

- Olivier Monod, « Après Dieudonné, Bedos, qu'est-ce que l'humour? », sur lexpress.fr, .

- Henri Bergson, Le Rire - Essai sur la signification du comique,

- Mikhail Bakhtin, L'œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la Renaissance,

- Norbert-Bertrand Barbe, Les Deux essais sur le Rire,

- Aristote, Poétique

- Scott, S. TED Talk, 2015

- Louvet-Rossi, D, « Le rire, cet outil complexe de communication et d’intégration sociale », sur sciencepost.fr (consulté le )

- « Le Rire dans l’entretien sociologique », Revue des Sciences sociales, Presses Universitaires de Strasbourg, Humour et dérision, , p. 62-71

- Louvet-Rossi, D., « Le rire, cet outil complexe de communication et d’intégration sociale » (consulté le )

- (it) A. F. Formiggini, La Ficozza filosofica del fascismo, Rome, Formiggini Editore, , p. 321

- (en) Panksepp J, Burgdorf J, Department of Psychology, « "Laughing" rats and the evolutionary antecedents of human joy? »

- (en-US) « Tickled apes yield laughter clue », sur BBC,