Coke en stock

Coke en stock (ou Les Aventures de Tintin : Coke en stock) est le 19e album de bande dessinée des Aventures de Tintin, conçu par Hergé et paru en 1958.

| Coke en stock | |

| 19e album de la série Tintin | |

|---|---|

| |

| Auteur | Hergé |

| Thèmes | Esclavage |

| Personnages principaux | Tintin Milou Capitaine Haddock |

| Lieu de l’action | Mer Rouge |

| Langue originale | Français |

| Éditeur | Casterman |

| Première publication | 1958 |

| ISBN | 978-2-203-00118-3 |

| Nb. de pages | 62 |

| Prépublication | Le Journal de Tintin |

| Albums de la série | |

Résumé

En sortant d'un cinéma en compagnie de Tintin, le capitaine Haddock heurte par hasard le général Alcazar, qui perd son portefeuille. Tintin tente de le lui rapporter à l’hôtel où il est censé être descendu, mais le général y est inconnu. De retour au château de Moulinsart, Tintin et le capitaine découvrent qu'Abdallah et sa suite s'y sont installés. Par ailleurs, ils apprennent le lendemain par les Dupondt que le Général Alcazar est venu en Europe pour négocier l'achat d'avions qui lui permettront de renverser le général Tapioca. Ils lui livrent également le nom du véritable hôtel dans lequel il séjourne.

.jpg.webp)

En allant à cet hôtel lui rapporter son portefeuille, qui contient notamment des photographies de chasseur-bombardier Mosquitos, Tintin et Haddock retrouvent le général en conversation avec Dawson, ancien chef de la police de la Concession internationale de Shanghai, déjà croisé par Tintin dans Le Lotus bleu. Le capitaine Haddock restitue son portefeuille au général pendant que Tintin suit discrètement Dawson. Surprenant sa discussion avec un sbire, il comprend qu'il s'agit d'une affaire de trafic international d'armes de guerre. En s'éclipsant, le reporter ne se rend pas compte qu'il a été repéré. De retour à Moulinsart, il apprend par le journal qu'un coup d'État s'est produit au Khemed, perpétré par le rival perpétuel de l'émir Ben Kalish Ezab, le sheikh[1] Bab El Ehr, ce qui explique l'arrivée inopinée au château d'Abdallah (et sa suite). Tintin (voulant aider l'émir) et Haddock (voulant fuir Abdallah) décident alors de s'envoler pour le Khemed.

À l'aéroport de Wadesdah (la capitale du Khemed), la douane, avertie par Dawson, les refoule sous un prétexte fallacieux[2] et les oblige à rembarquer dans leur avion, qui retourne à Beyrouth. Entretemps, une bombe (à retardement) y aura été placée dans sa soute aux bagages. Providentiellement, l'attentat échoue, un incendie de moteur ayant forcé le DC-3 à atterrir (sur le ventre) juste avant que la bombe n'explose. Tintin et Haddock décident alors de filer à l'anglaise, en faussant compagnie au reste des passagers vers Wadesdah, où ils sont accueillis[3] par le senhor Oliviera da Figueira. Ce dernier les cache et leur apprend que le coup d'État a pour origine un différend entre l'émir et l'Arabair, la compagnie aérienne desservant Wadesdah. Ils décident donc de quitter la ville, déguisés en femmes arabes, puis chevauchent jusqu'au refuge[4] de l'émir[5]. Celui-ci leur explique alors la situation : le conflit entre lui et l'Arabair provient d'un caprice d'Abdallah[6] désirant voir les avions de la compagnie effectuer des loopings avant de se poser. L'Arabair refusant de s'y plier, l'émir[7] l'aurait menacé de révéler au monde entier le trafic d'esclaves auquel elle se livre. En effet, des milliers d'Africains se rendant en pèlerinage à La Mecque sont vendus comme esclaves avant leur arrivée. En représailles à ces menaces de l'émir, le marquis di Gorgonzola, richissime homme d'affaires, propriétaire de l'Arabair et de ce fait chef du trafic, a décidé de fournir à Bab El Ehr armes et avions pour chasser l'émir.

Tintin et Haddock sont conduits vers la côte de la mer Rouge pour embarquer sur un sambouk en partance pour La Mecque, en vue d'enquêter sur ce trafic[8]. Mais, dès l'aube suivante, en mer Rouge, leur voilier caboteur est attaqué et incendié par un des chasseurs-bombardiers De Havilland DH.98 Mosquito khémédites. Réfugiés sur un radeau de fortune, ils recueillent Piotr Szut, le pilote de l'avion que Tintin vient de descendre[9]. Les naufragés sont ensuite secourus par le MS Shéhérazade, yacht de di Gorgonzola[10]. Ce dernier se trouve dans l'immédiat empêché de leur nuire par l'indiscrétion maladroite d'une des croisiéristes, la célèbre cantatrice Bianca Castafiore[11]. Pendant ce temps à Moulinsart, Abdallah joue avec Nestor et lui fait vivre un véritable cauchemar.

Sur ordre de di Gorgonzola, qui a ainsi trouvé le moyen de les éloigner de la Shéhérazade, Tintin et le capitaine sont alors transbordés, à l'aube suivante, sur un cargo, le SS Ramona[12], commandé par le malfaiteur et contrebandier Allan[13] et aussitôt séquestrés dans une cabine du cargo. Dès la nuit suivante, le navire — chargé d'explosifs[14] — est délibérément mis à feu par l’équipage, lequel l'évacue dans une chaloupe de sauvetage, laissant à bord Tintin, Haddock et Szut. Ces derniers parviennent à maîtriser le sinistre, puis à remettre en marche les machines et en route le navire. Ce faisant, ils découvrent que le Ramona transporte — à fond de cale — de nombreux Noirs, en pèlerinage pour La Mecque. Pendant que, à la passerelle, Haddock traçait la route vers Djeddah, Tintin trouve sur la table à cartes un "bout de papier"[15] prescrivant au Ramona l'ordre de livrer du coke. Le cargo est alors rejoint par un sambouk dont le propriétaire (arabe) prétend prendre livraison du prétendu « coke »[16] : ce substantif est en réalité le nom de code donné aux Africains destinés à la traite d'esclaves[note 1]. Le trafiquant d'esclaves venu à bord du sambouk est finalement éconduit et chassé, accablé d'un torrent record d'insultes du Capitaine.

_in_the_Far_East%252C_13_October_1952_(NH_97386).jpg.webp)

Ayant appris[17] que le Ramona est sauf, di Gorgonzola tente de le faire couler par un sous-marin à ses ordres[18]. L'opération de torpillage est précédée par un repérage aérien, au moyen d'un avion de reconnaissance Fairchild 24[19].

.

Dès le début de l'attaque par le sous-marin, Tintin lance un S.O.S par la radio. Plusieurs torpilles sont ensuite évitées (de justesse) par d'habiles[20] manœuvres évasives (en cap et vitesse) du Ramona menées par le capitaine Haddock, aidé par Szut. Ayant été capté par une force navale présente dans les parages, le S.O.S de Tintin provoque l'intervention d'hydravions de combat du croiseur USS Los Angeles de l'US Navy qui grenadent le sous-marin et le forcent à faire surface. Enfin, une dernière tentative de destruction du Ramona, par une mine posée par un homme-grenouille, échoue, elle aussi, de justesse et par chance, puisque, par inadvertance, un requin avale la mine en question.

Le lendemain matin, le yacht de Rastapopoulos est arraisonné par le Los Angeles. Acculé, le milliardaire réussit cependant à s'échapper au moyen d'un petit sous-marin monoplace. La filière esclavagiste est néanmoins démantelée et le scandale international est rapporté par la presse.

À leur retour à Moulinsart, quinze jours plus tard, Tintin et Haddock retrouvent leur demeure libérée des fantaisies et des frasques d'Abdallah, l'émir Ben Kalish Ezab ayant recouvré son pouvoir au Khemed et ayant rapatrié son rejeton. En revanche, ils devront supporter l'inénarrable et sans-gêne Séraphin Lampion, en visite surprise à Moulinsart.

Fiche technique

- Scénario : Hergé, Jacques Martin[21]

- Dessins : Hergé, Jacques Martin[21]

- Éditeur : Casterman

- Lieux : Belgique, Khemed

- Époque : 1958

Personnages

Outre ces personnages habituels, cette aventure est surtout remarquable par la présence d'un grand nombre de personnages découverts dans des albums précédents :

- Rastapopoulos, ou le marquis Di Gorgonzola (Les Cigares du pharaon, Le Lotus bleu, puis plus tard Vol 714 pour Sydney et possiblement Tintin et l'Alph-art[note 2])

- Oliveira da Figueira (Les Cigares du pharaon, Tintin au pays de l'or noir)

- Dawson (J.M.) (Le Lotus bleu)

- Le général Alcazar (L'Oreille cassée, Les Sept Boules de cristal, et plus tard dans Tintin et les Picaros)

- Le Dr Müller ou professeur Smith, devenu Mull Pacha (L'Île Noire, Tintin au pays de l'or noir)

- Bianca Castafiore (Le Sceptre d'Ottokar, Les Sept Boules de cristal, L'Affaire Tournesol, puis plus tard Les Bijoux de la Castafiore, Tintin et les Picaros et Tintin et l'Alph-art)

- Allan (Les Cigares du pharaon, Le Crabe aux pinces d'or, puis plus tard Vol 714 pour Sydney)

- Ben Kalish Ezab, son fils Abdallah et son rival Bab El Ehr (Tintin au pays de l'or noir), tandis que les deux premiers reviendront dans Tintin et l'Alph-art

- Séraphin Lampion (L'Affaire Tournesol), qui paraîtra plus tard dans les quatre derniers albums, jusqu'à Tintin et l'Alph-art

Un nouveau personnage fait son apparition, le pilote estonien Piotr Szut, qui reviendra dans Vol 714 pour Sydney.

Création de l'œuvre

Univers maritime

Fidèle à ses habitudes, Hergé s'appuie sur une riche documentation et un travail de préparation méticuleux pour aboutir au plus grand réalisme. Il consulte de nombreux ouvrages, parmi lesquels une édition illustrée des Secrets de la mer Rouge d'Henry de Monfreid, plusieurs numéros de la Revue maritime, ou encore le livre Un sous-marinier de la Royal Navy d'Edward Young[22].

Pour préparer son album et notamment les scènes maritimes qui sont nombreuses dans cet album[23], le dessinateur embarque en pendant quatre jours à bord du cargo Reine-Astrid, naviguant entre Anvers et Göteborg, en compagnie de son assistant Bob de Moor, l'un de ses collaborateurs des studios Hergé[24]. Ensemble, ils prennent pendant ce trajet quantité de photos et croquis qui visent à crédibiliser les séquences à bord du Ramona[25] - [22] - [26]. Pour dessiner ce cargo, Hergé se fonde également sur le S.S. Égypte, construit en 1946 par les chantiers navals Boel à Tamise et qui avait déjà servi de modèle au Pachacamac dans Le Temple du Soleil, quinze ans plus tôt[24]. Tous les autres navires présents dans l'album sont dessinés à partir de photographies de modèles réels, soigneusement consignées par Hergé dans la documentation qu'il amasse au cours de sa carrière. C'est le cas du sous-marin Requin, commandé par Kurt, qui est la copie d'un U-Boot de type VII C datant de 1939, l'un des modèles les plus utilisés par la Kriegsmarine pendant la Seconde Guerre mondiale[23].

Le Shéhérazade, le yacht de Rastapopoulos, est reproduit à partir d'un yacht de l'Empire perse dont Hergé conservait une photographie, de même que la vedette dans laquelle il monte pour aller à la rencontre de Tintin (à bord du croiseur Los Angeles). Elle est d'ailleurs similaire à celle qui est dessinée dans L'Affaire Tournesol[23].

Le croiseur américain Los Angeles est un bateau réel. Construit à Philadelphie et lancé en , ce navire de classe Baltimore est entré en service dans l'US Navy à la fin de guerre[23]. Le nageur de combat chargé de déposer une mine sur la coque du Ramona est inspiré d'un personnage réel : Lionel Crabb, agent de la Royal Navy et du Secret Intelligence Service, dont la photographie a servi de couverture à l'ouvrage Les Hommes-Grenouilles, de l'écrivain allemand Cajus Bekker, paru en 1955. Hergé s'appuie sur cette image pour reproduire fidèlement l'équipement du nageur, jusqu'au pince-nez[27].

Afin que les mouvements des différents navires en mer Rouge soient le plus crédible possible, Hergé et son assistant Bob de Moor ont réalisé un schéma préparatoire en s'appuyant sur une carte de la péninsule arabique[28].

Voitures et véhicules

Les automitrailleuses khémedites aux ordres de Mull Pacha[29] sont des Daimler de la Seconde Guerre mondiale, donc contemporaines des avions Mosquito :

Grand amateur de voitures, Hergé prend l'habitude de reproduire des modèles existants pour apporter plus de réalisme à son récit. Dans la dernière case, le rallye automobile du Volant club organisé par Séraphin Lampion dans le parc du château de Moulinsart est l'occasion pour le dessinateur de représenter une multitude de véhicules, parmi lesquels une Porsche 356 de couleur bleue qu'il possédait lui-même (no 8)[30]. Parmi les autres véhicules représentés dans ce rallye figurent une Citroën DS et la Citroën 2 CV des Dupondt[31], une DKW 3=6 (no 9), une Isetta (no 4), une Messerschmitt KR 175[32], une Mercedes 190 SL (no 11)[33], une MG A (no 1), une Alfa Romeo Giulietta Berline (no 2), une Peugeot 403 (no 3), une Plymouth Belvedere (no 7), une Opel Rekord (no 10), une BMW 502 (no 16), une Cadillac Eldorado Brougham (no 17), une Volvo PV444 (no 24) et une Triumph TR3A (no 36)[34].

Autres éléments

Les répliques des querelles entre pèlerins, dans la première case de la planche 51, ont été commandées par Hergé à un correspondant de la revue L'Afrique et le monde. Les phrases échangées le sont donc en yoruba, une langue parlée au sud-ouest du Nigéria, ainsi que dans une partie du Bénin et du Togo. À ce titre, une erreur est commise puisque d'après les propos de l'émir Mohammed Ben Kalish Ezab, les pèlerins africains sont originaires du Sénégal ou du Soudan français, où cette langue n'est pas parlée[35].

Anecdotes et sources d'Hergé

Pour le début de l'histoire, le dessinateur croque des vues de l'avenue de la Toison-d'Or à Ixelles, ainsi que les quartiers industriels de Vilvorde, toutes deux communes de Belgique. Hergé commence alors à prendre conscience que la lisibilité de la ligne claire risque de finir par succomber à la tentation toujours plus grande de l'hyperréalisme[26].

On peut également trouver dans cet album de nombreuses références à la peinture, l'histoire et l'actualité de l'époque.

- Lorsque le yacht de Rastapopoulos vient vers eux, le capitaine Haddock, tout à sa joie, danse en sautant et traverse les planches du radeau de survie. Il réapparaît à la surface avec une méduse mauve sur la tête. Tintin lui déclare : « Vous voulez donc à tout prix que ce soit réellement le Radeau de la Méduse ? » C'est une allusion directe au tableau de Théodore Géricault Le Radeau de la Méduse (page 39, vignette C2). Plus tard, le capitaine Haddock a enfilé son chandail à l’envers après qu’il a servi comme drapeau, l’emblème qui représente une ancre est affiché sur son dos.

- Signe de l'intérêt débutant d'Hergé pour la peinture, on peut aussi reconnaître, dans cet album, une huile sur toile d'Alfred Sisley, Le Canal du Loing, exposée sur un mur de Moulinsart (page 10, vignettes B2 et C2)[36]. Rastapopoulos, lui, a décoré la cabine de son yacht d'un tableau évoquant une des muses de Pablo Picasso : soit Dora Maar, soit Marie-Thérèse Walter[37].

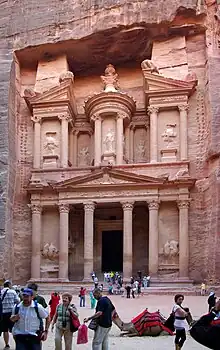

- Le refuge de l'émir est directement inspiré de Khazneh, en Jordanie[38]. Ce même site inspirera le film Indiana Jones et la Dernière Croisade, réalisé par Steven Spielberg sorti en 1989, pour représenter le temple caché abritant le Graal. Cela fait partie des nombreuses allusions du film à la série Tintin[39]. Le refuge est qualifié par le capitaine de « temple romain ». En fait, le site qui l'inspire est un tombeau bâti par les Nabatéens, peuple arabe de l'Antiquité vivant au sud de la Jordanie et de Canaan, et dans le nord de l'Arabie actuelle. Même si les Romains sont allés jusqu'à Pétra, cet édifice est plutôt d'inspiration hellénistique[37].

- Sur le radeau, Tintin fait part de sa volonté de tenter de boire de l'eau de mer en faisant précisément référence au Docteur Bombard. Ce médecin français venait de faire sensation à l'époque sur ses recherches appliquées de règles de survie en mer. En 1952, il traversa l'Atlantique plus de deux mois durant à bord d'un Zodiac à voile, dépourvu d'équipements de navigation. Ce naufragé volontaire voulut prouver qu'il était possible de survivre, uniquement en buvant de l'eau de pluie, du liquide issu du pressage de poissons et en mangeant du plancton (riche en Vitamine C). Le Capitaine Haddock se moque de cette initiative, qui suscita à l'époque quelques doutes. Hergé voulut rendre hommage à ce médecin qu'il rencontra en avril 1957, soit trois mois avant de dessiner la scène en question[26] - [37].

- Certains aspects du personnage de Rastapopoulos évoqués dans cet album sont inspirés de la vie d'Aristote Onassis : milliardaire d'origine grecque, aux activités parfois à la limite de la légalité et controversées, invitant des personnalités sur son yacht, dont une diva (la Castafiore étant le pendant de la Callas)[40].

- Le bal masqué à bord du navire montre une multitude de costumes. Le marquis est déguisé en Méphisto d'opéra et sa cavalière porte un costume japonais semblant sortir de Madame Butterfly (opéra de Giacomo Puccini). D'autres convives sont habillés en Polichinelle (avec un faux menton et un faux nez), en Pierrot, en pharaon, en légionnaire romain[37]...

- Le navire est baptisé MS Shéhérazade. MS signifie Motor Ship (bateau à moteur). Tandis que Shéhérazade est une héroïne du recueil anonyme de contes Les Mille et Une Nuits.

- Constatant que le sondeur bathymétrique du Ramona indique 22 brasses de fond[41], le capitaine Haddock ordonne de mouiller 80 brasses de chaîne[42], ce qui est un peu supérieur à la prescription usuelle, de mouiller une touée d'environ trois fois le fond[43].

En pratique, la touée fixée pour un mouillage ne s'indique pas en brasses (ni en mètres)[44] mais en maillons (d'environ trente mètres). Chaque maillon étant séparé du suivant par un groupe de mailles facilement repérables[45], la décision est ainsi signifiée : « On mouillera (ou : on fera tête sur…) N maillons ». En l'occurrence, sur le Ramona, Haddock aurait dû ordonner[46] (dans l'ordre) « On mouillera quatre maillons !… » (ordre préparatoire) puis : « Mouillez !… » (tout court).

La longueur de chaîne ici ordonnée est toutefois d'une importance telle[47], qu'il est recommandé de faire peneau, c'est-à-dire amener préalablement l'ancre à une quinzaine de mètres au dessus du fond.

Il est vrai que cette disposition ne serait pas convenue au scénario du gag de l'homme-grenouille heurté par l'ancre. - Le plongeur ayant pour mission de fixer une mine sous la coque du cargo aurait dû porter une ceinture de plomb. Puisqu'il n'est pas équipé de gilet de plongée moderne, tel que ceux que l'on fait actuellement, il aurait impérativement dû se lester. Le poids de cette mine l'a peut-être aidé à descendre. Mais une fois celle-ci posée, il courrait le risque de remonter beaucoup trop vite et d'avoir un accident de surpression pulmonaire, surtout qu'il ne peut ôter son serre-nez. Les bulles qu'il émet sont parfaitement dessinées : leur volume augmente en montant et en perdant de la pression jusqu'à la surface.

En revanche, l'option de poser une mine sur la coque d'un navire en marche (en route, même à très faible vitesse) est très improbable.

On notera aussi que le plongeur blessé — rentré à bord du sous-marin, et médicalement soigné par le commandant lui-même — s'est bien gardé de rendre compte de sa déconvenue (et de l'échec de sa mission).

Inspiration d'Hergé sur la traite des esclaves noirs

Hergé s'inspire d'éléments d'époque sur la traite des noirs entre l'Afrique et le Moyen-Orient. Il lut des journaux rapportant qu'à Genève, l'ONU stigmatise ce trafic. Le nombre de malheureux réduits en esclavage est alors estimé à un demi-million[26] - [48]. Un rapport de l'ambassadeur de France en Arabie Saoudite signale qu'en 1955, des trafiquants d'esclaves arabes envoient des émissaires en Afrique subsaharienne, se faisant passer pour des missionnaires au service de l'Islam envoyés par de riches croyants pour offrir le voyage à la Mecque. Les pèlerins étaient faits prisonniers puis vendus comme esclaves.

L'inspiration d'Hergé, lorsqu'il imagine un navire de l'US Navy s'imposant pour arrêter le sous-marin de Rastapopoulos dans les eaux internationales, fait référence au Droit de visite des navires étrangers, imposé par les Anglais au reste du Monde en 1823, via une série de traités internationaux, moment fort de la lutte internationale contre la traite des esclaves, qui avait fait chuter drastiquement le nombre d'esclaves déportés.

D'autres auteurs belges de BD vont s'inspirer du thème du droit international de la répression de l'esclavage, comme Les Négriers du ciel, une aventure de Marc Dacier, dessinée par Eddy Paape sur un scénario de Jean-Michel Charlier, parue dans Spirou en 1964[49]: un jeune journaliste découvre qu’une compagnie aérienne arabe se livre au commerce d’esclaves noirs. Scandalisé, il souligne que « l'Organisation des Nations unies a dénoncé récemment » ce trafic[49]. Envoyé au Soudan, il se dissimule dans un des avions et réussit à faire arrêter les responsables[49].

Autour de l'œuvre

- Le premier titre envisagé par Hergé pour cette histoire était Les Requins de la mer rouge. Le titre des versions anglaises de cette œuvre est encore The Red Sea Sharks.

Si, au cours des différentes éditions, certains albums de la série ont connu des modifications dans les images, celles qui caractérisent Coke en stock sont des variations du texte.

- Dans la première version de l'album[50], alors qu'une femme portant un niqab noir s'adresse à lui en langue arabe, le capitaine Haddock lui hurle dans un accès de colère : « Pourriez pas parler français comme tout le monde, espèce de Fatma de Prisunic ?!… Qu'est-ce que vous me voulez, à la fin ?… ». Dans la version ultérieure[51] l'expression qualificative est remplacée[52] par : « espèce de bayadère de carnaval ?!… ».

- Dans la première version de l'album, la discussion entre les pèlerins et le capitaine Haddock se fait à la manière dite « petit nègre ». Diverses associations ayant protesté pour que les Noirs s'expriment dans un français plus correct, Hergé modifia alors ces dialogues. Les Africains s'expriment alors dans un français courant, toutefois partiellement américanisé à la manière de celui des cités populaires[53], tandis que, de la version initiale, sont conservées[54] des formulations petit nègre du capitaine Haddock, dues à sa mauvaise humeur, ce qui conserve l'humour[55] de la situation basée sur la perception des différences culturelles.

- La lettre, écrite par l'émir et qui montrait à l'origine sa difficulté d'expression dans une langue étrangère, a été transformée en exemple de maîtrise de la littérature poétique, dans la seconde version.

.jpg.webp) Le Radeau de la Méduse de Théodore Géricault

Le Radeau de la Méduse de Théodore Géricault

Analyse

Spécialiste de l'œuvre d'Hergé, Benoît Peeters qualifie l'album de « complexe, ambigu, quasi labyrinthique », affirmant également qu'il s'agit sans doute de l'aventure dans laquelle le dessinateur « va le plus dans la mise en scène de son propre univers », en convoquant un grand nombre de personnages apparus précédemment dans la série[56]. De ce fait, Pierre Assouline considère que « le grand public est à l'unisson avec le monde d'Hergé qu'il a vu naître, s'épanouir et grandir d'aventure en aventure »[57]. Dans le même temps, Tintin n'apparait plus comme le moteur de l'aventure[56].

Selon le critique d'art Pierre Sterckx, Tintin reprend dans cet album sa quête de justice et de défense des opprimés[58].

Autre spécialiste de l'œuvre d'Hergé, Yves Horeau considère que Coke en stock constitue « l'apogée de l'aventure maritime » dans la série. Les nombreuses scènes maritimes en font un véritable « rendez-vous naval de la mer Rouge »[23].

Le philosophe Rémi Brague inscrit Coke en stock parmi les grands classiques d'Hergé, et considère l'album comme « un sommet inégalé dans l'art d'entremêler les causalités ». Il prend l'exemple de la séquence où Tintin et Haddock se retrouvent sur le cargo abandonné par les trafiquants : Rastapopoulos, l'avion et le sous-marin qu'il envoie, la radio que Szut essaie de réparer ou encore les poissons volants sont « tour à tour cause et effet »[59]. Il salue également l'art de l'intrigue parallèle de l'auteur. Dès la troisième vignette de l'aventure, un couple d'apparence insignifiante marche devant Tintin et Haddock dans la rue, après la sortie du cinéma. Ces deux personnages sont en réalité déjà présents dans L'Affaire Tournesol, en arrière-plan de plusieurs séquences : assis côte à côte dans l'autobus qui mène les héros du centre de Genève à l'aéroport, l'homme détache un morceau de sparadrap du chapeau de sa voisine ; plus tard, celle-ci semble dîner seule au restaurant de l'hôtel Sznorr, à Szohôd, puis ces deux personnages semblent surpris de se rencontrer pendant l'entracte à l'opéra de la capitale bordure. Le fait de les retrouver ensemble au début de Coke en stock laisse à penser qu'ils se sont mariés entre les deux aventures, du moins qu'ils ont entamé une vie commune. Sans qu'aucun de ces deux personnages ne pèse sur l'intrigue des deux albums, Hergé s'autorise en quelque sorte une digression[59].

Rémi Brague donne un autre exemple pour souligner la capacité de l'auteur de détourner l'attention et de cacher un détail révélateur. Ainsi, dans la quatrième planche, quand Tintin revient du téléphone dans un café bruxellois, Haddock, qui n'a pas bougé de sa place, l'accueille d'un air gêné[60]. Le lecteur attentif s'aperçoit que le verre (ballon) posé devant lui est rempli à ras bord de l'eau minérale de la commande[61], tandis que le second, celui de Tintin, est pratiquement vide. Mais surtout, il tient un troisième verre, contenant un liquide coloré dans lequel flotte un glaçon : tout laisse penser que le capitaine a profité de l'absence de Tintin pour se faire discrètement servir un verre d'alcool, probablement du whisky, alors que Tintin l'avait subtilement incité à se contenter, comme lui, d'une eau minérale[59].

Le même lecteur attentif ne manquera pas de constater que — contrairement à ses habitudes — Haddock aura noyé son whisky on the rocks.

Adaptations

Version en français québécois

À l'automne 2009 une version adaptée en français québécois par Yves Laberge sous le nom de Colocs en stock a été publiée par Casterman. Cette version fut critiquée par la presse comme étant de la « folklorisation » [62] et abusant « d'un vocabulaire passéiste et d'une sur-joualisation des dialogues »[63].

Série animée

Cet album fut adapté dans la série animée de 1991. Il y a des différences entre la bande dessinée et la série animée qui en est tirée.

En effet, dans la bande dessinée[64], le trafic d'esclaves ne choque pas l'émir outre mesure[65], dans le dessin animé, le conflit avec l'Arabair découle bien de ce que celle-ci se livre au trafic d'esclaves.

De plus, les pèlerins ne sont plus noirs mais arabes tandis que les réseaux d'esclavagistes arabes[66] sont totalement absents du récit.

Autres différences, enfin :

- Dans l'album, « Mull Pacha »[67] n'est qu'un chef militaire (subordonné à Bab El Ehr) qui dirige les opérations depuis un bureau. Dans le dessin animé, le personnage de Bab El Ehr, grand rival politique de l'émir Ben Kalish Ezab dans l'album, n'apparaît pas. C'est en effet Mull Pacha, qui est à la tête de la rébellion (et qui semble devenir le nouveau maître du pays, une fois l'émir renversé).

- Dans l'album, l'incendie du cargo Ramona déclenché par Allan ayant été éteint par les deux héros, Tintin (à la passerelle) prend la barre du navire, et Haddock fait remettre les machines en route. Puis, ceci fait, au moyen d'une échelle amovible, le capitaine extrait les Noirs de la cale où ils étaient séquestrés. Dans la série animée, Tintin et Haddock libèrent non pas des Noirs mais des Arabes ; et ce n'est qu'alors que tout ce monde s'y colle pour éteindre l'incendie, remettre les machines en marche, tandis que Tintin se porte à la passerelle comme dans l'album.

Notes et références

Notes

- Cet album a été écrit avant que coke ne soit repris comme diminutif de cocaïne. Le terme coke, sur un cargo, s'applique normalement à un distillat issu de la combustion imparfaite du charbon, ce terme innocent est ici utilisé par les trafiquants pour désigner les esclaves noirs africains

- Dans cet album inachevé qu'est Tintin et l'Alph-art, l'antagoniste principal est un dénommé Endaddine Akass qui, par sa voix, « rappelle quelqu'un » à Tintin. Les notes retrouvées après la mort de Hergé indiquent que la fin de l'album devait révéler qu'Akass n'est autre que Rastapopoulos.

Références

- tel qu'orthographié dans l'album

- Visas de passeport non valides.

- … en pleine nuit, non sans péripétie, puisque recherchés par les autorités locales.

- Inspiré par la Khazneh de Pétra.

- Sous la protection de Patrash Pacha, resté fidèle à l'émir.

- Manifesté trois mois auparavant

- En plus de rompre le contrat.

- Et de le révéler et d'y mettre fin.

- … au moyen d'un fusil-mitrailleur (AK-47 ?) dont disposait l'équipage du sambouk.

- … qui n'est autre que Rastapopoulos, le producteur de films et chef de l'organisation de trafic d'opium des Cigares du pharaon, mais dont le lecteur ne découvre graphiquement l'identité qu'à la planche 41, même si elle pouvait être devinée à la vue de son appendice nasal caractéristique, dès la planche 36.

- … ayant trahi auprès de Tintin et de Haddock l'identité du propriétaire du yacht.

- qui appartient précisément à la flotte marchande de di Gorgonzola (case A2, planche 42)

- apparemment sorti de prison depuis l'affaire du crabe aux pinces d'or) et que le capitaine Haddock retrouve donc à cette occasion.

- dix huit tonnes d'explosifs et de munitions (case C1, planche 44)

- Un fragment de télégramme, signé "di Gorgonzola".

- « … de bonne qualité cette fois » ; ce qui sous-entend que ce n'était pas le cas de la précédente livraison.

- Probablement par le trafiquant d'esclaves de Djeddah, qui avait juré de se venger de l'affront subi.

- Dont l'indicatif codé est Requin

- Dont l'indicatif codé est Albatros

- … mais pas toujours volontaires

- Christophe Fumeux / Les Enfants d'Alix[le lien externe a été retiré], « Entretien de Jacques Martin par Mourad Boudjellal », sur Dailymotion, (consulté le )

- Assouline 1996, p. 524.

- Horeau 2021, p. 22-25.

- Horeau 2021, p. 20-21.

- Peeters 2006, p. 519.

- Jacques Langlois, « Oliveira da Figueira cher bonimenteur », dans Les personnages de Tintin dans l'histoire, volume 2, p. 70-73.

- Horeau 2021, p. 38-39.

- Horeau 2021, p. 45, 52-53.

- Planche 26

- Tintin, Hergé et les autos, p. 5.

- Tintin, Hergé et les autos, p. 38.

- Tintin, Hergé et les autos, p. 40.

- « Tintin et l'étoile tricuspide », sur tintinomania.com (consulté le ).

- Yves Calbert, « En voiture avec Tintin (Entrée libre), au « Musée Hergé », à Louvain-la-Neuve » (consulté le ).

- Horeau 2021, p. 53.

- Daniel Couvreur, Archibald Haddock, Les Mémoires de Mille Sabords, éditions moulinsart (août 2011), page 40, (ISBN 978-2-87424-256-4).

- Patrick Mérand, Les arts et les sciences dans l'œuvre d'Hergé, Sépia,

- Farr 2001, p. 152

- « « Les Aventures de Tintin, Le Secret de la Licorne » : Tintin le reporter, « hergérie » de Spielberg »

- Jacques Langlois, « Rastapopoulos nouveau Méphisto », Historia, Paris « Hors-série » « Les personnages de Tintin dans l'histoire : Les événements de 1930 à 1944 qui ont inspiré l'œuvre d'Hergé », , p. 38-40

- soit environ 40 mètres, une brasse valant 1,8288 mètre

- À peu près 146 mètres.

- En effet, le poids de la chaîne participe autant que celui de l'ancre à la tenue au fond du navire, et surtout sa longueur filée vise à laisser la verge de l'ancre parallèle à l'effort de traction, et donc de la "coucher" sur le fond.

- Ces mesures étant impossibles à évaluer avec précision au moment du passage de la chaîne sur le pont.

- par un badigeon à la chaux, par exemple

- … non pas : « … mouillez l'ancre !… Quatre-vingts brasses… » car le terme "Mouillez !" va provoquer immédiatement le largage de l'ancre, sans savoir jusqu'à quelle longueur dévider la chaîne

- le fond dépassant 18 brasses

- Tidiane N'Diaye, Le génocide voilé, Gallimard, p. 61

- "La traite négrière, l'Europe et l'Église catholique dans la bande dessinée « franco-belge », des années 1940 aux années 1980" par Philippe Delisle, dans la revue Histoire et missions chrétiennes en 2010

- © 1958, planche 26, case A1

- © 1986, même planche, même case

- … car jugée xénophobe ou méprisante

- … comme dans les polars new-yorkais ! Source : Pierre Assouline in-"Hergé", Plon, ©1996)

- Deux fois : planche 47, case B3 et planche 50, case D1.

- "Car si l'un et les autres étaient au diapason, il n'y aurait plus de contraste. Nul ne serait ridicule et le comique de la situation dispraîtrait." (P.Assouline, ibid.)

- Peeters 2006, p. 449-452.

- Assouline 1996, p. 523.

- Sterckx 2015, p. 95.

- Rémi Brague, « Tintin, ce n'est pas rien ! », Le Débat, Gallimard, no 195 « Le sacre de la bande dessinée », , p. 136-142 (lire en ligne).

- … et surpris, un peu comme un enfant pris en faute.

- … et que la bouteille correspondante est encore à moitié pleine

- « Tintin en joual? », Radio-Canada, chronique Arts et spectacles, (consulté le )

- Fabien Deglise, « Traduction infidèle », Le Devoir, (consulté le )

- … qui lui est antérieure de trente-cinq ans

- C'est surtout le refus de la compagnie de céder à un caprice de son fils… que les avions fassent quelques loopings avant d'atterrir à Wadesdah qui le mène à supprimer l'autorisation d'escale accordée à l'Arabair

- Surtout le négrier qui monte à bord du SS Ramona — avant d'en être chassé par le capitaine Haddock.

- alias le Docteur J. W. Müller

Annexes

Ouvrages sur l'œuvre d'Hergé

- Jean-Marie Apostolidès, Les métamorphoses de Tintin, Paris, Flammarion, coll. « Champs », (1re éd. 1984), 435 p. (ISBN 978-2-0812-4907-3).

- Louis Blin, Le monde arabe dans les albums de Tintin, L'Harmattan, , 176 p. (ISBN 978-2343061467).

- Mathieu Bouchard, « Tintin au Moyen-Orient », Confluences Méditerranée, no 75, , p. 227-239 (lire en ligne).

- Charles-Henri de Choiseul Praslin, Tintin, Hergé et les autos, Éditions Moulinsart, , 64 p. (ISBN 2-87424-051-6).

- Collectif, Les personnages de Tintin dans l'histoire : Les événements qui ont inspiré l'œuvre d'Hergé, vol. 2, Le Point, Historia, , 130 p. (ISBN 978-2-89705-104-4).

- Collectif, Le rire de Tintin : Les secrets du génie comique d'Hergé, L'Express, Beaux Arts Magazine, , 136 p. (ISSN 0014-5270).

- Collectif, Tintin et le trésor de la philosophie, Philosophie Magazine, , 100 p. (ISSN 2104-9246), chap. Hors-série.

- Michael Farr, Tintin — Le rêve et la réalité — L'histoire de la création des aventures de Tintin, Bruxelles, Éditions Moulinsart, , 205 p. (ISBN 978-2-930284-58-3), p. 150-159.

- Yves Horeau (préf. Philippe Goddin), Tintin, Haddock et les bateaux, Éditions Moulinsart, (1re éd. 1999), 64 p. (ISBN 978-2-87424-516-9).

- (en) Jean-Marc Lofficier et Randy Lofficier, The Pocket Essential Tintin, Harpenden, Hertfordshire, Pocket Essentials, (ISBN 978-1-904048-17-6, lire en ligne).

- Antoine Roux, « B.D. et racisme », Phénix, no 8, , p. 83-85.

- Pierre Sterckx, L'art d'Hergé : Hergé et l'art, Gallimard, Moulinsart, , 240 p. (ISBN 9782070149544).

Ouvrages sur Hergé

- Pierre Assouline, Hergé, Paris, Gallimard, coll. « Folio », , 820 p. (ISBN 978-2-07-040235-9).

- Benoît Peeters, Hergé, fils de Tintin, Paris, Flammarion, coll. « Champs biographie », , 629 p. (ISBN 978-20812-6789-3, lire en ligne).

- (en) Harry Thompson, Tintin : Hergé and His Creation, Londres, Hachette UK, , 336 p. (ISBN 978-1-84854-673-8, lire en ligne).