Grenade anti-sous-marine

Une grenade anti sous-marine, également appelée charge de profondeur (en anglais : « depth charge »), est une charge anti sous-marine destinée à exploser près d'une cible pour la couler. La plupart de ces grenades sont réglées pour se déclencher à une profondeur prédéterminée. Certaines ont même été conçues pour utiliser des ogives nucléaires. Ces armes peuvent être déployées par les navires, par les sous-marins et par les avions.

Origine

Le concept de « mine larguée » a été discuté dès 1910 au sein de l'Amirauté britannique. En 1911, une tentative est faite en faisant exploser 2 charges sous-marines au voisinage du sous-marin Holland no 2. Cet essai montre qu'une explosion sous-marine à plusieurs mètres d'un submersible peut l'endommager gravement, au point de le couler ou de le forcer à faire surface. Il n'est pas nécessaire de toucher directement la cible, les ondes de choc des explosions conservant une force suffisante en raison de la faible compressibilité de l'eau. Reste cependant à trouver le moyen de placer la charge suffisamment près de la cible. En 1914 l'Amirauté demande le développement de l'arme, confié à l'école de torpillage de la Royal Navy, nommée HMS Vernon, à Portsmouth.

La Première Guerre mondiale

Les premières tentatives ont donné lieu à la réalisation des modèles A, B et C, insatisfaisants. Le modèle A, par exemple, est une charge de 16 kg de fulmi-coton suspendu à un flotteur. On règle la longueur du câble et on lance l'ensemble à la mer. La charge coule, le flotteur reste en surface. Quand le câble est tendu, il provoque l'explosion.

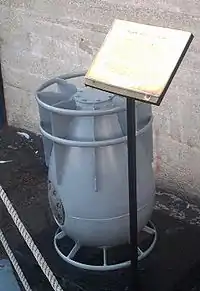

C'est le type D qui sera vraiment le premier modèle de grenades sous-marine[1]. En forme de barrique, il utilise le TNT comme explosif et existe en deux tailles, l'une de 140 kg et l'autre de 55 kg. La charge est mise à feu par un « pistolet » actionné par la pression de l'eau. La résistance de la « gâchette » est préréglée. Les profondeurs à choisir pour l'explosion sont de 12 ou 24 mètres.

Les premiers navires chargés de la lutte anti-sous-marine emportent deux charges, qui sont larguées par la poupe. La charge la plus lourde risque d'endommager les navires trop lents, qui ne sont alors armés que de la charge la plus légère.

La grenade est mise en service début 1916 et le premier succès est enregistré la , quand le U-68 est coulé au large de Kerry (Irlande) par le Q-ship Farnborough.

Les Allemands découvrent l'existence de cette nouvelle arme après les attaques infructueuses des U-67 () et U-69 le . Cette même année, seuls UC-19 et UB-29 seront victimes de grenadages[2].

Le nombre de grenades embarquées passe de 2 à 4 en , à 6 en août, et à 30-40 en 1918. Parallèlement le nombre de grenades utilisées croit rapidement. De 100 à 300 grenades larguées par mois en 1917, on atteint une moyenne mensuelle de 1 745 grenades pendant les six derniers mois de la guerre[3].

Des mises à feu améliorées vont permettre d'atteindre des profondeurs de 200 mètres, par paliers de 15 mètres. À la fin de la guerre, on arrivera à une profondeur moyenne d'opération de près de 91 mètres. Le temps que la grenade atteigne ces profondeurs plus importantes permet même aux navires les plus lents d'utiliser les grenades les plus lourdes, sans risque pour eux-mêmes. La grenade de 55 kg disparaît en conséquence.

L'efficacité de cet engin attire l'attention des États-Unis. Ceux-ci demandent la communication de l'ensemble des plans britanniques. Les ayant reçus, le Commander Fullinwider du Bureau of Naval Ordnance et l'ingénieur Minkler y apportent quelques modifications et font breveter le résultat[4].

La Seconde Guerre mondiale

Les principaux utilisateurs de grenades furent d'une part les alliés, contre les sous-marins allemands principalement dans le cadre de la bataille de l'Atlantique, d'autre part les japonais contre les sous-marins américains engagés dans la Campagne sous-marine alliée dans le Pacifique.

L'armement allié

En 1939, la grenade type D est renommée Mark VII par les Britanniques. Elle plonge à une vitesse de 2,1 à 3 mètres par seconde, pour une profondeur atteinte de 76 mètres.

Fin 1940, la grenade reçoit un lest de 68 kg pour augmenter sa vitesse de descente à 5,1 m/s. Elle contient maintenant 132 kg d'amatol. Le système de mise à feu autorise une profondeur maximale de 900 pieds.

La charge explosive est jugée capable de déchirer une coque épaisse de 2,2 cm d'acier en éclatant dans un rayon de 6 mètres de sa cible. À 12 mètres de distance, les dégâts devraient obliger le sous-marin à faire surface. En 1942, le remplacement de l'Amatol par du Torpex (ou Minol) porte ces distances à respectivement 7,9 et 15,8 mètres[5].

Un autre modèle est la Mark X britannique. D'un poids de 1 383 kg, elle est lancée d'un tube lance-torpille classique (533 mm) ; elle coule à une vitesse de 6,4 m/s. La puissance de l'explosion impose au navire lanceur une vitesse minimum de 11 nœuds pour éviter tout dégât[5].

Le modèle américain Mark 9, profilé en forme de goutte d'eau, entre en service au printemps 1943. La charge est de 91 kg de Torpex ; sa vitesse de descente est de 4,4 m/s, elle peut atteindre 600 mètres de profondeur.

Les versions suivantes permettront d'atteindre 305 mètres ; la vitesse passant à 6,9 m/s grâce à un nouveau profilage et une densité accrue[6].

La marine nationale française met en œuvre des grenades sous-marines Guiraud modèle 1922 de 260 kg avec une charge militaire de 200 kg à mise à feu hydrostatique à 30, 50, 75 ou 100 m de profondeur ainsi que des grenades de 130,4 kg avec 100 kg de tolite et de 52 kg avec une charge de 35 kg. Ces grenades sont mises à l’eau par des grenadeurs axiaux ou des projecteurs latéraux[7].

Si l'explosion de grenades sous-marines modèle standard de 270 kg à proximité était nerveusement éprouvante pour l'équipage d'un sous-marin, la coque ne risquait rien si l'explosion se produisait en dehors d'un rayon de 5 mètres. Il fallait compter sur la malchance pour que le navire ennemi place une de ses grenades à une distance suffisamment proche. De plus, le sous-marin pouvait manœuvrer et se trouver hors de la zone visée par les grenades.

La plupart des sous-marins coulés par grenadage le furent par accumulation de petits dégâts plutôt que par une seule charge bien placée. Nombreux furent les U-Boot à survivre à des heures de grenadages, comme U-427 qui, en avril 1945, résiste au tir de 678 grenades (dont nombre éclatèrent à grande distance, visée imprécise ou simplement pour contraindre le sous-marin à rester discret).

Sur le théâtre d'opération Pacifique

Les États-Unis lancèrent dès le début de la guerre contre le Japon une campagne sous-marine anti-commerciale comparable à celle de l'Allemagne contre les alliés. Elle gagna progressivement en efficacité alors que la réaction japonaise fût insuffisante, et, à la fin de la guerre, la flotte commerciale japonaise était réduite à pratiquement rien.

Les grenades utilisées par les forces de l'empire du Japon étaient initialement de trop faible puissance et éclataient à des profondeurs trop faibles, permettant aux sous-marins alliés de plonger suffisamment pour être en sécurité. Cette déficience fut révélée par un parlementaire américain, Andrew J. May, lors d'une conférence de presse. Reprise par des agences de presse et plusieurs journaux, dont l'un de Honolulu (Hawaii) elle amena les Japonais à porter leurs réglages à une profondeur de 75 m. Le vice-amiral Lockwood, commandant de la flotte sous-marine du Pacifique estima que cette bourde avait coûté 10 sous-marins et la vie de 800 sous-mariniers[8].

Mais lorsque le Japon finit par améliorer son équipement (en sonar et en grenades) et ses tactiques, il était trop tard : les États-Unis avaient pris le contrôle des mers, les chasseurs de sous-marins japonais était eux-mêmes en danger. Il en résulta des pertes américaines par grenadage bien inférieure à celle que subit la flotte d'U-boots ; presque 80% des sous-mariniers américains survécurent à la guerre, contre seulement un quart des sous-mariniers allemands.

Un total de 21 sous-marins américains ont été coulés par des grenades anti-sous-marines[9].

Lanceurs

Le premier type de lanceur était simplement une rampe placée à l'arrière du navire qui faisait tomber à l'eau la grenade. Sont venues ensuite (tout à la fin de la Première Guerre mondiale) les rampes permettant le stockage et l'envoi de plusieurs charges à la file. Ce type de lanceur se retrouvera tout au long de la Seconde Guerre mondiale, simple d'usage et facile à recharger.

L'idée de lancer au loin la grenade apparaît au cours de la Première Guerre mondiale, où certains navires sont dotés, sur leur gaillard d'avant, d'un dispositif de lancement pour une unique grenade. Mais il ne semble pas que ce dispositif ait été utilisé au combat. On trouve aussi des engins capables de projeter des grappes de petites grenades, le premier, d'une portée de 10 mètres, étant opérationnel en [3].

En 1918, on voit apparaître les lanceurs Y (en référence à leur forme). Ils se composent d'un tube vertical surmonté d'un berceau portant une grenade. Une charge explosive, mise à feu dans le tube vertical envoie par le travers du navire, à 50 mètres environ, la grenade et son berceau.

Le principal inconvénient de ces premiers modèles est de devoir les placer au centre du navire et non sur les bords, empêchant la présence d'autres superstructures, mâts ou armements.

Le lanceur K, standard à compter de 1942, succède au lanceur Y. Ils sont placés sur les côtés des navires, libérant la partie centrale. Ils sont généralement associés à des rampes d'étambot, permettant l'envoi simultané de plusieurs charges entourant l'espace où est estimé se trouver le sous-marin visé.

Les grenades sous-marines sont aussi larguées depuis des avions. Au début du second conflit mondial, les engins pèsent 100 livres et sont de peu d'effet. Ils peuvent même ricocher sur la surface de l'eau. C'est ainsi que le , un Avro Anson britannique du 233e squadron sera victime de la grenade qu'il vient de lâcher. La grenade Mark VII sera modifiée, en particulier avec une tête arrondie et des ailettes arrières. Par la suite, des modèles spécifiques seront développés pour les besoins des avions.

Emploi

Une utilisation efficace des grenades sous-marine impose de combiner l'efficacité de plusieurs acteurs. Timoniers, opérateurs sonars et servants des lanceurs doivent soigneusement coordonner leurs actions. Par exemple, l'opérateur sonar doit estimer la profondeur pour pouvoir pré-régler les profondeurs d'explosion des grenades[10].

Pour les avions, les tactiques varient selon le jour ou la nuit, l'attaque devant être soudaine sur un sous-marin dont la première action sera de plonger rapidement.

Durant la bataille de l'Atlantique, les groupes d'escorte des marines alliées mirent en œuvre des tactiques qui devinrent très efficaces au fil des années. Pour placer les grenades à l'intérieur du cercle létal, le navire attaquant se fondait sur les indications du sonar. Mais l'engin ne donnait plus de renseignements quand il passait au-dessus du sous-marin. Celui-ci pouvait profiter de cet aveuglement temporaire pour une manœuvre l'écartant au dernier moment de la trajectoire des grenades. Ceci amènera la création d'armes différentes, comme le hérisson, ainsi qu'à des tactiques plus élaborées (et nécessitant des équipages bien entrainés), comme l'attaque rampante, où le navire qui lance les grenades est associé à un autre qui le guide par son sonar .

Actuellement, les grenades sous-marines sont toujours utilisées, en particulier parce que leur prix est bien inférieur à celui des torpilles à auto-directeur. Un exemple de telles armes est la BAE Mark 11, utilisée par l'aéronavale britannique.

Armes dérivées

_on_11_May_1962.jpg.webp)

Pour lancer des grenades sur l'avant, des armes comme le Hérisson sont développées. Elles envoient un chapelet de petites grenades, entourant la cible et explosant au contact. Le Squid lançait des projectiles plus semblables, dans leur fonctionnement, aux grenades sous-marines.

On verra durant la guerre froide apparaître des torpilles acoustiques, comme la Mark 24 « FIDO » ou le missile à changement de milieu SUBROC, utilisant une arme nucléaire tactique. L'URSS, les États-Unis et le Royaume-Uni développèrent aussi des armes anti-sous-marines nucléaires connues sous le signe NDB (Nuclear Depth Bombs).

Voir aussi

Articles connexes

Références

- Cf. Henry, page 40.

- (en) V.E. Tarrant, The U-Boat Offensive 1914-1945, New York, Sterling Publishing Company, , 27 p., poche (ISBN 978-1-85409-520-6).

- (en) V.E. Tarrant, The U-Boat Offensive 1914-1945, New York, Sterling Publishing Company, , 40 p., poche (ISBN 978-1-85409-520-6).

- Il est imaginable que cette procédure ait eu pour objet d'éviter de payer des royalties à l'inventeur originel.

- (en) John Campbell, Naval Weapons of World War Two, New York, Naval Institute Press, , 89 p. (ISBN 978-0-87021-459-2, LCCN 85062422).

- (en) John Campbell, Naval Weapons of World War Two, New York, Naval Institute Press, , 163 p. (ISBN 978-0-87021-459-2, LCCN 85062422).

- (en)Tony DiGiulian, « French ASW Weapons », sur Naval Weapons, Naval Technology and Naval Reunions, (consulté le ).

- (en) Clay Blair Jr., Silent Victory : The US Submarine War against Japan, Annapolis, Naval Institute Press, , 1re éd. (ISBN 978-1-55750-217-9, LCCN 00051528).

- (en) H. T. Lenton, Navies Of The Second World War : American Submarines, Doubleday & Co., Inc., Garden City, Royaume-Uni, (ISBN 0-385-04761-4).

- Pour augmenter les chances de placer une grenades au plus près du sous-marin, les grenades ne reçoivent pas toutes le même réglage de profondeur.

Sources

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Depth charge » (voir la liste des auteurs).

- (en) V.E. Tarrant, The U-Boat Offensive 1914-1945, New York, Sterling Publishing Company, , poche (ISBN 978-1-85409-520-6)

- (en) John Campbell, Naval Weapons of World War Two, New York, Naval Institute Press, (ISBN 978-0-87021-459-2, LCCN 85062422)

- (en) Chris Henry, Depth charge, royal naval mines, depth charges & underwater weapons 1914-1945, Barnsley, Pen & Sword Books Ltd, (ISBN 978-1-84415-174-5)

- (en) Davis Owen, Anti-Submarine warfare, an illustrated history, Annapolis, Naval Institute Press, (ISBN 978-1-59114-014-6, LCCN 2007933201)