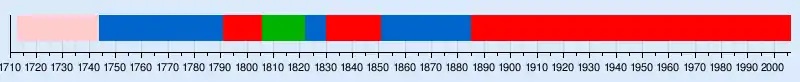

Chronologie du Panthéon de Paris

Cet article présente, chronologiquement, les dates importantes concernant l'histoire du Panthéon de Paris ainsi que des événements liés au symbole qu'il représente, replacés dans leur contexte historique.

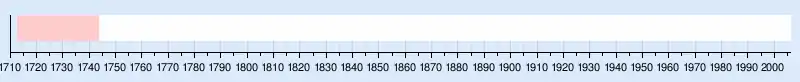

Avant 1744

- 1713 :

22 juillet : Naissance de Jacques-Germain Soufflot à Irancy (Yonne).

- 1731-1738

Soufflot est élève à l'Académie de France à Rome

- 1749-1750

voyage en Italie avec le futur marquis de Marigny. Il visite Herculanum et Paestum où il fait le relevé des temples.

- 1741 à 1761 :

Construction sur les bords du Rhône du "temple magnifique", l'Hôtel-Dieu de Lyon sur des plans de Soufflot.

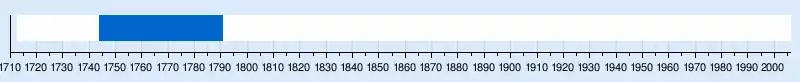

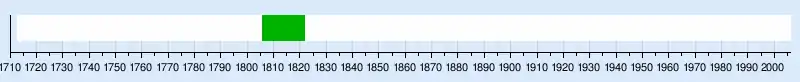

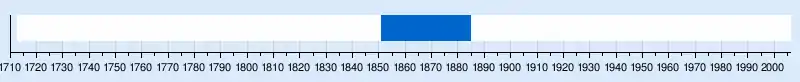

1744-1790

La construction

- 1744 : Louis XV fait le vœu de créer une église dédiée à sainte Geneviève.

- 1755 : Le marquis de Marigny confie la responsabilité des plans de la future église à l'architecte Jacques-Germain Soufflot.

- 1757 : Étude pour les fondations

- 1758

- Creusement des premières fondations.

- Modification du plan par adjonction d'une avant-nef, d'un chœur et de tours au chevet du chœur.

- 1763 : Achèvement de la crypte

- 1764

- 6 septembre : devant une grandiose toile peinte représentant le portail du futur bâtiment, Louis XV pose la première pierre.

- 1769 : Achèvement des murs

- 1770 : L'architecte Pierre Patte met en doute la stabilité du dôme. Début des critiques sur l'église.

- 1770 - 1773 : Construction des colonnades, de la nef, et du péristyle.

- 1777 - 1780 Réalisation des voûtes de la nef. Il faut consolider le terrain en maçonnant 69 puits de carrière.

- 1776 : Achèvement des voûtes et décintrage

- 1780

- 29 août : Mort de l'architecte Soufflot. La suite des travaux est confiée à ses associés Jean-Baptiste Rondelet et Maximilien Brébion.

- 1784

- 1785 - 1787 : Construction du tambour du dôme.

- 1789 - 1790 : Construction du dôme.

- 1790 : Le bâtiment est achevé. Une croix provisoire est placée au sommet du dôme en attendant une statue de sainte Geneviève.

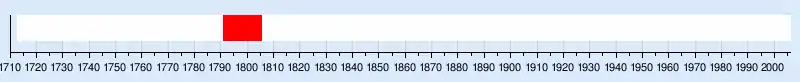

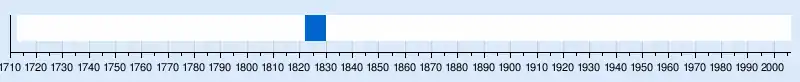

1791-1806

Le Panthéon français

- 1791

- L’architecte Quatremère de Quincy fait remplacer la croix par La Renommée, une statue de Claude Dejoux, de neuf mètres de hauteur, représentant une femme embouchant une trompette.

- 2 avril : Transfert du cercueil de Honoré-Gabriel Riqueti, comte de Mirabeau.

- 4 avril : Décret de l'Assemblée nationale. L'édifice qui vient d'être achevé, et pas encore consacré comme église, est nommé le "Panthéon français". Il servira de nécropole aux personnalités qui ont contribué à la grandeur de la France. Au fronton on appose une inscription suggérée par Pastoret : Aux grands hommes la patrie reconnaissante.

- 11 juillet : Transfert du cercueil de Voltaire.

- 17 octobre : Un décret de la Convention Nationale décide le transfert du cercueil de Descartes au Panthéon.

- 1791-1793 : Modifications architecturales commandées à Quatremère de Quincy pour l'adapter à sa nouvelle destination.

- 1792

- 3 juin : Lors une cérémonie nationale, consacrée au respect de la loi on accroche aux voutes du Panthéon l'écharpe tricolore du maire d'Étampes, Jacques Guillaume Simonneau, mort le 3 mars 1792, victime de son dévouement à la Patrie[2].

- 1793

- Destruction des deux clochers.

- 24 janvier : Transfert du cercueil de Louis-Michel Lepeletier de Saint-Fargeau

Sur proposition de Marie-Joseph Chénier la Convention nationale adopte le texte suivant Article I

Mercredi, 23 janvier, l'an second de la République, à une heure après midi seront célébrées, aux frais de la Nation, les funérailles de Michel Lepelletier, député par le département de l'Yonne à la Convention nationale.

Article II

La Convention nationale assistera tout entière aux funérailles de Michel Lepelletier. Le Conseil exécutif, les Corps administratifs et judiciaires, y assisteront pareillement.

Article III

Le Conseil exécutif et le Département de Paris se concerteront avec le Comité d'Instruction publique, relativement aux détails de la cérémonie funèbre.

Article IV

Les dernières paroles prononcées par Michel Lepelletier seront gravées sur sa tombe, ainsi qu’il suit :

Je suis satisfait de verser mon sang pour la Patrie ; j’espère qu’il servira à consolider la Liberté et l'Égalité, et à faire reconnaître ses ennemis.- 2 octobre : Sur proposition de Marie-Joseph Chénier, la Convention nationale rend le décret de transférer le cercueil de René Descartes au Panthéon.

Sur proposition de Marie-Joseph Chénier la Convention nationale adopte le texte suivant :

Article I

René Descartes a mérité les honneurs dus aux grands hommes.

Article II

Le corps de ce philosophe sera transféré au Panthéon français.

Article III

Sur le tombeau de Descartes seront gravés ces mots :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA CONVENTION NATIONALE

À RENÉ DESCARTES

1793, AN SECOND DE LA RÉPUBLIQUE[3]

- 25 novembre : Transfert du cercueil de Jean-Paul Marat

- 28 décembre (octidi 8 nîvose an II) : Un décret de la Convention nationale, sur proposition de Robespierre, décide les transferts de Joseph Bara et Viala au Panthéon, mais ceux-ci n'auront jamais lieu. (voir le 25 juillet 1794)

- 1794

- 18 avril : La Convention signe le décret de l'érection d'une colonne au Panthéon dédiée au vainqueurs de la Journée du 10 août 1792.

- 25 juillet (7 thermidor) : Préparation de la cérémonie de transfert de Joseph Bara et Viala au Panthéon. « Le 7 thermidor, le Conseil général de la commune de Paris organisa la marche du cortège. Les images des deux jeunes patriotes devaient être portées en tête des colonnes. Pendant la marche vers le Panthéon, on devait exécuter des symphonies funèbres composées par Méhul. Une batterie de canons, placée vers la place de l'Estrapade, saluerait par ses salves nombreuses l'entrée de Barra et Viala dans le Temple de la Gloire. Cette fête allait se célébrer le 10 thermidor ; mais la catastrophe du 9 préoccupa si vivement les esprits, que dans la séance permanente du 9 au 10 thermidor, Billaud-Varennes en demanda l'ajournement. »[4]

- 16 septembre : Décret de la Convention pour le transfert de Jean-Jacques Rousseau.

- 11 octobre : Transfert du cercueil de Jean-Jacques Rousseau.

- 1795

- février : Un décret impose une période de dix ans après sa mort pour qu'une personne puisse prétendre à être enterrée au Panthéon.

- 6 novembre : Création du Club du Panthéon, dont les réunions eurent d'abord lieu dans l'édifice.

- 1801 Somer fait transporter dans la nef l'orgue des bénédictins anglais

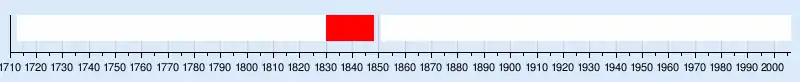

1806-1821

Une église et un panthéon

- 1806

- 13 février : Napoléon visite le Panthéon pour en connaître les aspects techniques.

Le 13 février, l'empereur en déjeunant dit à M. Fontaine que son intention était d'aller le même jour, entre trois et quatre heures, visiter le Panthéon. L'obligeant artiste se hâta de faire prévenir M. Rondelet, artiste de ce monument, qui ne manqua pas de s'y trouver. Napoléon lui fit plusieurs questions sur l'état dans lequel se trouvaient les piliers du dôme, sur les causes qui avaient nécessité l'étayement et sur les moyens propres à réparer et à consolider cet édifice. Les réponses de M. Rondelet ne le satisfirent point. Il examina tout par lui-même, et en remontant en voiture, il dit à M. Fontaine de se rendre le soir même au palais des Tuileries..... Que signifient, lui dit-il, les pressions, les compressions, les résistances et les calculs comparatifs de M. Rondelet ? Je ceux savoir tout bonnement pourquoi le dôme du Panthéon est étayé et ce qu'il faudrait foire pour le rendre solide et durable. M. Fontaine lui répondit qu'il n'avait pas été à portée d'examiner en détail l'état de cet édifice, dont plusieurs commissions de savants s'étaient occupées depuis longtemps, et sur lequel les avis étaient très partagés ; mais que, sans vouloir attribuer à des causes compliquées un effet très ordinaire, il croyait tout simplement que les quatre piliers qui soutenaient le dôme n’étant pas assez forts pour supporter un aussi grand poids, le dôme devait finir par s'écrouler, et que le seul remède était de les fortifier en les augmentant le volume, ou de les reconstruire en matière plus résistante, comme granit, pierre plus dure que celle dont on avait coutume de faire usage à Paris. La conversation roula longtemps sur ce sujet et sur les moyens à employer pour faire cette réparation sans nuire à la décoration de l'édifice. Napoléon proposait des cubes en fonte ; mais son architecte le pria de remarquer que le fer, malgré la vogue qu'on lui donnait depuis quelque temps, n'était pas une matière propre à être employée comme support principal d’une masse aussi énorme ; que sa composition factice, sa dilatation continuelle, son élasticité et son peu d'affinité avec les minéraux qui entrent dans la formation des bâtiments, devaient le faire regarder comme un moyen de secours, mais non comme soutien principal.

Le résultat de cet entretien fut la fixation d'une somme de 600 000 francs que Napoléon décida de consacrer aux travaux du Panthéon. M. Rondelet fut chargé d'en diriger l'emploi. Personne en effet, au dire de M. Fontaine, n'était plus capable et plus habile que M. Rondelet, qui dès l'origine avait suivi la construction de Sainte-Geneviève en qualité d'inspecteur, et qui, même après la mort du célèbre Soufflot, avait été continué dans ses fonctions[5].- 18 février : Correspondance de Napoléon à M. Champagny :

« Monsieur Champagny, mon intention est qu'on achève le Panthéon le plus promptement possible, et que, dès le mois de mars, les travaux soient dans une grande activité. Sur le fonds de cinq millions qui est à la caisse d'amortissement, provenant du produit des droits sur les exportations des blés, mon intention est que vingt pour cent soient destinés à l'achat de 100,000 quintaux de blés, et vingt pour cent pour les travaux d'embellissement de Paris; ce qui fait un million pour achat de blés et un million pour les travaux Paris. Toutes les recettes qui proviendront du même objet seront affectées dans la même proportion à ces deux destinations.

Vous emploierez le million destiné aux travaux de Paris de la manière suivante : 500,000 francs pour les travaux à faire cette année au Panthéon, et 500,000 francs pour l'érection d'un arc triomphe à l'entrée des boulevards, près du lieu où était la Bastille, de manière qu'en entrant dans le faubourg Saint-Antoine on passe sous cet arc de triomphe. »

- 19 février

Note de Napoléon pour le ministre de l'intérieur

« NOTE POUR LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

Sa Majesté désire que le ministre de l'intérieur fasse proposer à la première classe de l'Institut les questions suivantes :

Quels avantages ou quels inconvénients y aurait-il à faire les piliers du Panthéon en fonte ?

Quel est le rapport de la ténacité de la fonte à l'espèce de pierre qui a servi à la construction du Panthéon ?

Quel est son rapport avec la pierre de Tonnerre ?

Que coûterait la construction, soit en fonte, soit en pierre du Panthéon, soit en pierre de Tonnerre ?

L'élégance du bâtiment perdrait-elle au renforcement des piliers ?

Le renforcement serait-il inutile en construisant les piliers en fonte ? »

Correspondance de Napoléon à A M. Denon

« Sa Majesté désire, Monsieur, que vous lui présentiez vos vues sur un monument à élever au général Leclerc.

Ce monument serait placé dans l'église Sainte-Geneviève.

Il convient qu'il ait plus de magnificence que celui qu'on vient d'exécuter pour le général Desaix. Sa Majesté croit qu'il y aurait de l'avantage, pour l'effet et pour l'art, à faire la statue en pied, comme dans les siècles passés. »

- 20 février

NOTES POUR LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DICTÉES (Par Napoléon NDLR) EN SÉANCE DU CONSEIL D'ÉTAT

« Le ministre de l'intérieur présentera un projet de décret pour arrêter définitivement le plan de la place du Panthéon. Cette place embrassera l'espace tracé en ligne rouge sur le plan qui a été dressé. Elle doit être faite dans trois ans, afin qu'elle se trouve terminée lorsque la nouvelle destination du Panthéon sera en activité. »

Un décret impérial rend sa vocation religieuse à l’édifice. Seule la crypte conserve sa destination civique.

- DÉCRET IMPÉRIAL

- du 20 février 1806

1° L'église Sainte-Geneviève sera terminée et rendue au culte, conformément à l’intention de son fondateur, sous l’invocation de sainte Geneviève, patronne de Paris.

2° Elle conservera la destination qui lui avait été donnée par l'Assemblée constituante, et sera consacrée à la sépulture des grands dignitaires, des grands officiers de l'Empire et de la Couronne, des sénateurs, des grands officiers de la Légion d’Honneur; et, en vertu de nos décrets spéciaux, des citoyens qui, dans la carrière des armes, de l'administration, des lettres auront rendu d'éminents services à la patrie. Leurs corps embaumés seront inhumés dans l'église.

3° Les tombeaux déposés au musée des monuments français seront transportés dans cette église pour y être rangés par ordre de siècles,

4° Le chapitre métropolitain de Notre-Dame, augmenté de six membres, sera chargé de desservir l'église Sainte-Geneviève. La garde de cette église sera spécialement confiée à un archiprêtre choisi parmi les chanoines.

5° Il y sera officié solennellement le 3 janvier, fête de sainte Geneviève; le 15 août, fête de saint Napoléon et anniversaire du Concordat ; le jour des Morts et le premier dimanche de décembre, anniversaire du couronnement et de la bataille d'Austerlitz, et toutes les fois qu'il y aura lieu à des inhumations en vertu du présent décret, aucune autre fonction religieuse ne pourra être exercée dans ladite église qu'en vertu de notre approbation.- 17 mars : transfert de François-Denis Tronchet (1749-1806), homme politique et juriste. Président de l’Assemblée Constituante au début de la Révolution, Il est un des pères du Code Civil.

- 27 mai : transfert de Claude-Louis Petiet (1749-1806), grand organisateur de troupe.

- 1807 - Transfert des cercueils de :

- Jean-Baptiste-Pierre Bevière (1723-1807), célèbre pour avoir rédigé le serment du Jeu de Paume, constituant rallié à l'Empire.

- Louis-Joseph-Charles-Amable d'Albert de Luynes, duc de Luynes (1748-1807), aristocrate membre du Tiers État, militaire puis sénateur et pair de France. Retiré du Panthéon en 1862.

- Jean-Etienne-Marie, comte de Portalis (1746-1807), est transferé le 26 août, lendemain de sa mort. Homme politique spécialiste des questions religieuses, il est à l'origine de l'édit de tolérance de 1787 qui reconnaissait les mêmes droits civiques aux protestants. Ministre des cultes de Napoléon Ier, académicien, il négocie le Concordat de 1801 avec le légat du pape Caprara. Il est aussi l'un des rédacteurs du Code civil.

- Louis-Pierre-Pantaléon Resnier (1759-1807), homme de lettres et sénateur.

- 1808 - Transferts de :

- 14 mai : Pierre Jean Georges Cabanis (1757-1808), médecin, poète et philosophe

- 30 septembre : François Barthélemy Beguinot, comte Beguinot (1757-1808), soldat de la République, homme politique et général

- Antoine-César de Choiseul, duc de Praslin (1756-1808), sénateur

- Jean Frédéric Perregeaux (1744-1808), financier et premier dirigeant de la Banque de France.

- Jean-Pierre Firmin Malher, comte Malher (1761-1808), général qui s'est illustré pendant la campagne d'Italie. Urne avec son cœur.

- 1809 - Transferts de :

- Girolamo-Luigi Durazzo, comte Durazzo (1739-1809), dernier doge de Gênes qui se mit au service de Napoléon. Urne avec son cœur.

- Jean-Baptiste Papin, comte de Saint-Christau (1756-1809), homme politique et juriste.

- Joseph-Marie Vien, comte Vien (1716-1809), premier peintre du roi en 1789, le maître du peintre officiel de l'Empire Jacques-Louis David.

- Pierre Garnier de Laboissière, comte de La Boissière (1755-1809), général de cavalerie, sénateur et comte d'Empire.

- Justin Bonaventure Morard de Galles, comte Morard De Galles (1761-1809), amiral, sénateur et comte d'Empire. Urne avec son cœur.

- Jean-Pierre Sers, comte Sers (1746-1809), armateur, mémorialiste et comte d'Empire. Urne avec son cœur.

- Emmanuel Crétet, comte de Champmol (1747-1809), directeur des Ponts et Chaussées. On lui doit de beaucoup de routes et de canaux, le canal de l'Ourcq, par exemple.

- 1810 - Transfert des cercueils de :

- Louis Charles Vincent Le Blond de Saint-Hilaire, comte de Saint-Hilaire (1766-1809), général blessé à Essling et comte d'Empire.

- 6 juillet : Jean Lannes, duc de Montebello (1769-1809), maréchal d'Empire. Soldat réputé pour sa bravoure, il est de toutes les campagnes depuis l’Italie, il est blessé à Arcole, jusqu’à Essling en 1809 où il meurt. L’Empereur en fut très affecté. [En savoir plus...]

- Giovanni Baptista, Cardinal Caprara, comte de Monte Cucolli, Légat du Pape à Paris. Négociateur du Concordat de 1801. Retiré du Panthéon en 1861.

- Charles-Pierre Claret, comte de Fleurieu de la Tourette (1738-1810), Marin et homme politique français, capitaine de vaisseaux, chefs des ports et arsenaux, ministre de la marine, gouverneur de Louis XVII, gouverneur des Tuileries

- Jean-Baptiste Treilhard, comte Treilhard (1742-1810), avocat et député de la convention, considéré par Napoléon Ier comme l'âme de la commission qui a rédigé le Code civil, le Code pénal et le Code d'instruction criminelle.

- 1811

- 5 juin :

- Transfert du cœur de Nicolas-Marie, comte Songis des Courbons (1761-1810), général de division, commandant de l'artillerie, comte d'Empire.

- Transfert du cœur de Alexandre-Antoine Hureau, comte de Senarmont (1769-1811), artilleur des armées, baron d'Empire.

- Transfert des cercueils de :

- Charles, Cardinal Erskine de Kellie (1739-1811), un cardinal jamais ordonné prêtre.

- Alexandre-Antoine Hureau, comte de Senarmont (1769-1810), artilleur des armées, baron d'Empire. Urne avec son cœur.

- Michel, comte Ordener (1755-1811), général qui s'illustra à la bataille d'Austerlitz.

- Louis-Antoine, comte de Bougainville (1729-1811), navigateur.

- Ippolito-Antonio Vincenti-Mareri, cardinal (1738-1811), évêque de Sabine. Retiré du Panthéon en 1861.

- 5 juin :

- 1812 - Transfert des cercueils de :

- Jean-Guillaume de Winter, comte de Huissen (1761-1812), amiral batave, comte d'Empire.

- Jean-Marie-François Le Paige, comte Dorsenne, dit Dorsenne le Paige (1773-1812), général.

- Gabriel-Louis, marquis de Caulaincourt (1741-1812), militaire de carrière et père de deux généraux d'Empire.

- 1813 - Transfert des cercueils de :

- Joseph-Louis, comte de Lagrange (1736-1813), mathématicien.

- Jean-Ignace Jacqueminot, comte de Ham (1758-1813), avocat et comte d'Empire.

- Hyacinthe-Hughes Timoléon de Cossé, comte de Brissac (1746-1813), chambellan de "Madame-Mère", c'est-à-dire de Letizia Bonaparte, mère de Napoléon Bonaparte.

- François-Marie-Joseph-Justin, comte de Viry (1737-1813), préfet de la Lys, sénateur, comte d'Empire, maire de Viry, père d'un officier mortellement blessé à la bataille d'Essling, après s'être distingué à Austerlitz.

- Jean, comte Rousseau (1738-1813), homme politique, membre du conseil des Anciens.

- Frédéric Henri, comte Walther, (1761-1813), soldat qui s'illustra pendant toutes les campagnes napoléonienne, d'Italie jusqu'en Russie, comte d'Empire.

- 1814 - Transfert des cercueils de :

- Jean-Nicolas, comte Demeunier (1751-1814), spécialiste des institutions, comte d’Empire.

- Jean-Louis-Ebenezer, comte Reynier (1771-1814), général, il s’est illustré depuis la campagne d’Égypte jusqu’en Pologne, comte d’Empire.

- Claude Ambroise Régnier, duc de Massa di Carrara (1746-1814), grand juge de l’Empire.

- 1815 - Transfert des cercueils de :

- Claude-Juste-Alexandre, comte Legrand (1762-1815), général, s’est illustré à Austerlitz.

- Antoine-Jean-Marie Thenevard, comte Thevenard (1733-1815), vice-amiral de la Révolution, sénateur et comte d’Empire.

- 1818-1819 : On renouvelle entièrement la couverture en plomb du dôme[6].

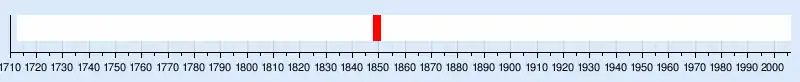

1821-1830

L'église sainte Geneviève

- 1821

- 26 décembre : ordonnance de Louis XVIII pour faire du Panthéon une église

Monsieur l'Archevêque de Paris, j'ai ordonné que la nouvelle église, fondée en l'honneur de sainte Geneviève par mon aïeul Louis XV, fût mise à votre disposition, pour que vous ayez à la consacrer à l'exercice du culte divin, sous l'invocation de cette sainte. Voulant, à l'exemple de mes prédécesseurs, donner un témoignage public de ma dévotion envers la patronne de ma bonne ville de Paris, et attirer par l'intercession de cette puissante protectrice de ma capitale, les faveurs de Dieu sur ma famille et sur moi, je vous fais cette lettre pour vous dire que-, le 3 du mois de janvier prochain, vous fassiez faire à cette intention des prières et des supplications solennelles en cette église, et que vous ayez à y inviter la Cour royale, le corps municipal et les autres corps constitués.

Sur ce, je prie Dieu, Monsieur l'Archevêque, qu'il vous ait en sa sainte garde.

- Signé LOUIS

- 26 décembre 1821

- 30 décembre : L'archevêque de Paris, monseigneur Quélen publie un mandement sur la réouverture de l'église Sainte-Geneviève, « annonçant à la France et à la capitale cette heureuse transformation. »

- 1822

- 3 janvier : jour de la fête de sainte Geneviève, l'édifice est consacré comme église catholique en présence de Louis XVIII.

- Une croix dorée remplace la statue de la Renommée.

- 1829 - Transfert du cercueil de Soufflot.

1830-1848

Le temple de la Gloire

- 1830

- 26 août : ordonnance donnant à l'église sainte Geneviève le statut de « temple de la Gloire ».

- Louis-Philippe,

- Vu la loi des 4-10 avril 1791;

- Vu le décret du 20 février 1806 et l'ordonnance du 12 décembre 1821;

Notre conseil entendu,

Considérant qu'il est de la justice nationale et de l'honneur de la France que les grands hommes qui ont bien mérité de la patrie, en contribuant à sa gloire, reçoivent après leur mort un témoignage éclatant de l'estime et de la reconnaissance publiques;

Considérant que, pour atteindre ce but, les lois qui avaient affecté le Panthéon à une semblable destination doivent être remises en vigueur,

- Décrète:

Article premier.-Le Panthéon sera rendu à sa destination primitive et légale; l'inscription: Aux grands hommes, la Patrie reconnaissante, sera rétablie sur le fronton. Les restes des grands hommes qui ont bien mérité de la patrie y seront déposés.

Art. 2.-Il sera pris des mesures pour déterminer à quelles conditions et dans quelles formes ce témoignage de la reconnaissance nationale sera décerné au nom de la patrie.

Une commission sera immédiatement chargée de préparer un projet de loi à cet effet.

Art. 3.-Le décret du 20 février 1806 et l'ordonnance du 12 décembre 1821 sont rapportés.»- 11 décembre : Une loi de Louis Philippe rend au Panthéon sa fonction et ordonne de rendre hommages aux combattants de la Révolution de 1830.

- Louis-Philippe, roi des Français,

1. En exécution de la loi des 4 et 10 avril 1791, le Panthéon sera de nouveau consacré à recevoir les restes des citoyens illustres qui ont bien mérité de la patrie.

2. L'inscription : Aux grands hommes la patrie reconnaissante, sera rétablie.

3. Les honneurs décernés seront : ou un mausolée, ou une inscription gravée sur une table de marbre.

4. Les honneurs ne seront décernés qu'en vertu d'une loi, et dix ans au moins après le décès du citoyen qui en sera l'objet.

5 Néanmoins, au 29 juillet 1831, les restes de Foy, Larochefoucauld-Liancourt, Manuel, Benjamin-Constant, seront portés au Panthéon.

Seront gravées sur les murs du Panthéon les inscriptions suivantes :

- Aux guerriers morts pour la patrie.

- Aux citoyens qui ont péri pour la liberté.

- Aux héros des journées de juillet. Leurs noms seront gravés au bas de cette inscription.

- La présente loi sera gravée sur les murs du Panthéon.

- Signé : Louis-Philippe

- Le Ministre de l'intérieur, Montalivet

On remplace la croix par une hampe de drapeau.

- 1831

- 27 juillet : Un hymne funèbre pour soprano et piano ou harpe, sur une musique de Ferdinand Hérold et un texte de Victor Hugo, est célébré au Panthéon en honneur des victimes des journées des 27, 28 et 29 juillet 1830.

- 29 juillet : Cérémonie en souvenirs des héros des journées de juillet :

« Dès dix heures du matin, les portes en avaient été ouvertes aux autorités et aux invités munis de billets. La coupole était revêtue de draperies aux couleurs nationales mêlées de tentures noires. Dans les entre-colonnements, des écussons portaient : 1830, journées des 27, 28, 29 juillet, avec entrelacements de guirlandes et couronnes liées par des nœuds de crêpe. Le trône pour Louis-Philippe s'élevait un peu en arrière du dôme. A son arrivée, un chœur de cinq cents musiciens entonna la Marseillaise ; puis Louis-Philippe recevant un marteau des mains de M. d'Argout, ministre des travaux publics, scella dans les piliers du dôme les quatre tables de bronze où se voient encore en ce moment inscrits les noms des combattants de juillet. »[7]

Pose des trois bas-reliefs dans le péristyle pour remplacer ceux de l'époque révolutionnaire : au-dessus de la porte centrale L'Apothéose du héros mort pour la patrie, encadrée par Les Sciences et les Arts et La Magistrature.

- 1831-1837

Réalisation par David d'Angers du fronton : La Patrie couronnant les hommes célèbres

- 1837

Le gouvernement tente de faire supprimer l’effigie de Lafayette, ce que David refuse avec obstination, appuyé en cela par la presse libérale. Aussi le fronton est-il dévoilé sans cérémonie officielle.

L'inscription : « Aux grands hommes la Patrie reconnaissante » est remise en place.

1848-1851

Le temple de l'Humanité

- 1848 : le bâtiment devient le « temple de l'Humanité ».

- 24 juin : Le Panthéon de Paris est un des centres de l'insurrection. Des barricades sont élevées dans la rue Soufflot. Plus de 1 500 insurgés se sont réfugiés dans le bâtiment ; Ils seront délogés par le colonel Henri Boulay de La Meurthe à la tête d'un régiment de la garde républicaine[8] - [9].

Ledru-Rollin et le gouvernement provisoire passent commande à Paul Chenavard de tableaux pour décoration intérieure.

1851-1885

L'église sainte Geneviève

- 1851

- 31 mars : Accrochage d'un pendule par le physicien et astronome Léon Foucault.

- 6 décembre : Le Prince-Président par un décret transforme le Panthéon en basilique nationale catholique dédiée à sainte Geneviève.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes,

Vu la loi des 4-10 avril 1791 ;

Vu le décret du 20 février 1806 ;

Vu l'ordonnance du 12 décembre 1821 ;

Vu l'ordonnance du 26 août 1830 ;

Décrète : Art. 1. : L'ancienne église de Sainte-Geneviève est rendue au culte, conformément à l'intention de son fondateur, sous l'invocation de Sainte-Geneviève, patronne de Paris.

Il sera pris ultérieurement des mesures pour régler l’exercice permanent du culte catholique dans cette église.

Art. 2 : L’ordonnance du 26 août 1830 est rapportée.

Art. 3 : Le ministre de l’instruction publique et des cultes et le ministre des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Paris le 6 décembre 1581

LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE

Le ministre de l’instruction publique et des cultes

FORTOULArrêt de l'expérience du pendule.

- 1852

- 3 janvier : Jour de la fête de sainte Geneviève, inauguration de l'église. Elle devient le siège d'un chapitre de chanoines les « Chapelains de Sainte Geneviève ».

- Novembre : Le facteur d'orgues Aristide Cavaillé-Coll propose d'installer un orgue.

- 17 décembre : Signature par le Ministre de l'Intérieur d'un marché pour installer l'orgue d'une valeur de 20 000 francs.

- 1853 : Installation de l'orgue par le facteur.

- 1856

- 10 juin : Arrivée solennelle du cardinal Patrizi, légat a latere, dans l'église de Sainte-Geneviève (Panthéon) de Paris. (Cette entrée solennelle n'avait pu avoir lieu à Notre-Dame, à cause des travaux préparatoires du baptême du prince impérial qui s'y faisaient.)

- 1857 : Pose sous le péristyle d'une statue : Attila et sainte Geneviève d'Hippolyte Maindron

- 1865 : Pose sous le péristyle d'une statue : La conversion de Clovis par saint Rémi d'Hippolyte Maindron

- 1871

- 31 mars : On hisse un drapeau rouge au sommet.

- 2 avril : Les petites branches de la croix sont sciées.

- 24 mai : Le Panthéon est repris par les Versaillais et 700 Communards sont exécutés, dont le député Jean-Baptiste Millière ; le capitaine Garcin qui dirige l'exécution le force à se mettre à genoux sur les marches.

- 1873 :

- juillet : L'architecte procède à des restaurations et replace au sommet une croix en pierre, haute de 4 mètres pesant 1 500 kg avec son socle et sa boule.

- 1875-1884 : Réalisation par Ernest Hébert de la mosaïque de l'abside.

- 1874

Une commande est passée par le marquis de Chennevières, directeur des Beaux-Arts, pour la réalisation d'un grand cycle de peinture sur l'histoire de France. Ces huiles sur toile marouflée sont accrochées devant les fenêtres obturées par Quatremère de Quincy, rendant ainsi quasi-définitivement impossible le retour au projet initial de Soufflot.

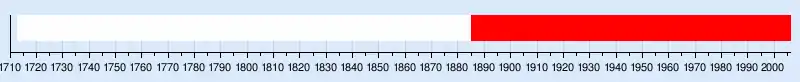

Depuis 1885

Le Panthéon de Paris

Troisième République

- 1885 :

- 26 mai : Par décret, le bâtiment retrouve sa destination de Panthéon.

Le président de la République française,

Sur le rapport des ministres de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes, de l'intérieur et des finances,

Vu la loi des 4-10 avril 1791;

Vu le décret du 20 février 1806;

Vu l'ordonnance du 12 décembre 1821;

Vu l'ordonnance du 26 août 1830;

Vu le décret des 6-12 décembre 1851;

Vu les décrets des 22 mars 1852 et 26 juillet 1867;

Vu l'arrêté du gouvernement du 13 messidor an X et l'ordonnance du 4 juin 1833;

Considérant que la France a le devoir de consacrer, par une sépulture nationale, la mémoire des grands hommes qui ont honoré la patrie, et qu'il convient, à cet effet, de rendre le Panthéon à la destination que lui avait donnée la loi des 4-10 avril 1791,

Décrète:

Article premier.-Le Panthéon est rendu à sa destination primitive et légale. Les restes des grands hommes qui ont mérité la reconnaissance nationale y seront déposés.

Art. 2.-La proposition qui précède est applicable aux citoyens à qui une loi aura décerné les funérailles nationales. Un décret du président de la République ordonnera la translation de leurs restes au Panthéon.

Art. 3.-Sont rapportés le décret des 6-12 décembre 1851, le décret du 26 février 1806, l'ordonnance du 12 décembre 1821, les décrets des 23 mars 1852 et 26 juillet 1867, ainsi que toutes les dispositions réglementaires contraires au présent décret.

Art. 4.-Les ministres de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes, de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,

Fait à Paris, le 26 mai 1885.

JULES GRÉVY,

- Par le président de la République:

- Le ministre de l'instruction publique,

- des beaux-arts et des cultes,

- RENÉ GOBLET.

- Le ministre de l'intérieur,

- H. ALLAIN-TARGÉ.

- Le ministre des finances,

- SADI CARNOT.

- 1er juin 1885 : transfert de Victor Hugo.

- 1889

- Pose d'une statue de Jean-Jacques Rousseau, en bronze, à l'occasion des célébrations du centenaire de la Révolution française.

- Transfert des cercueils lors de la célébration du centenaire de la Révolution française de :

- Théophile Malo Corret de la Tour d'Auvergne (1743-1800), soldat, « premier grenadier de la République ». .

- Lazare-Nicolas-Marguerite, comte Carnot (1753-1823), conventionnel, général et scientifique. Technicien qui permit l’organisation de l’Armée de l’An II.

- Jean-Baptiste Baudin (1811-1851), député qui est devenu célèbre en mourant sur une barricade constituée par les républicains pour s’opposer au coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte, le futur Napoléon III. Il devient un symbole pour les républicains de la lutte contre le nouveau régime.

- François-Séverin Marceau-Desgraviers, dit Marceau (1769-1796), général de la République. Seule une partie de son corps est transférée.

- 1894 - Transfert du cercueil de :

- Sadi Carnot (1837-1894), Président de la République française de 1887 à 1894, assassiné à Lyon par un anarchiste. Inhumé immédiatement après son assassinat.

- 1898

- 29 juillet : Première émission de T.S.F. (télégraphie sans fil) entre Ernest Roger sur la tour Eiffel et Eugène Ducretet

- 5 novembre : Eugène Ducretet (1844-1915) constructeur d'appareils de précision, puis de télégraphes et d'appareils à rayons X introduit en France, en 1887, les appareils de Hertz. Il travaille en collaboration avec Popov et procède ce jour-là à une expérience d'émission morse entre le Panthéon et la Tour Eiffel. L'émetteur se trouvait sur la tour Eiffel, manipulée par son principal collaborateur, l'ingénieur Ernest Roger.

- 1902

- 25 février : le gouvernement célèbre au Panthéon le centenaire de la naissance de Victor Hugo. Cérémonie officielle devant quatre mille invités, exécution de la Marseillaise, discours de Georges Leygues, ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, et de Gabriel Hanotaux, membre de l'Académie française, exécution du Chant du départ.

- 22 octobre : Nouvel accrochage d'un pendule par Camille Flammarion. M. Chaumié, ministre de l'Instruction publique, inaugure l'expérience en brûlant le fil qui retenait immobile le pendule.

Proposition de loi par M. Couyba, député, relative au transfert des cendres de Michelet, de Quinet, de Renan et de Balzac au Panthéon[10].

- 1902-1905 : Peinture Vers la gloire réalisée par Édouard Detaille dans l'abside.

- 1906 : Pose d'une copie du Penseur de Rodin devant le Panthéon.

- 1907

- 25 mars : Transfert des cercueils de Marcellin Berthelot (1827-1907), chimiste et homme politique et de Sophie Berthelot, épouse du précédent, (1837-1907), scientifique.

- 1908

- 4 juin : transfert du cercueil d'Émile Zola (1840-1902), écrivain.

- 1913 : Pose de l'autel républicain La Convention nationale, par Sicard.

- 1920

- Classement du Panthéon Monument historique.

- 11 novembre : Les cérémonies de l'armistice du 11 novembre 1918 donnent lieu à deux événements

- Transfert d'une urne contenant le cœur de Léon Gambetta (1838-1882), homme politique républicain, dirige le gouvernement de la Défense Nationale pendant la guerre de 1870-1871, après la chute de l’Empire de Napoléon III.

- Le cortège du transfert des restes du Soldat Inconnu sous l'Arc de Triomphe passe par le Panthéon. Le cercueil, posé sur un affût de canon, recouvert d'un drapeau tricolore, entre au Panthéon avant de rejoindre la place de l'Étoile.

- 1924 - Transfert du cercueil de :

- Jean Jaurès (1859-1914), homme politique socialiste. Assassiné à la veille de la 1re Guerre Mondiale.

- 1927

- 15 octobre : Inauguration de la liste des écrivains morts pour la France pendant la guerre 1914-18. Sur l'inscription au sol on peut lire : « ICI ONT ÉTÉ DÉPOSÉS LES HOMMAGES RENDUS LE 15 OCTOBRE 1927 AUX ÉCRIVAINS MORTS POUR LA FRANCE »

- 1933 - Transfert du cercueil de :

- Paul Painlevé (1863-1933), mathématicien et homme politique.

- 1937

- 2 août : Yvon Delbos, originaire de Dordogne et ministre des Affaires étrangères prononce un discours devant le Panthéon, à l'occasion de l'anniversaire de la mort de Jean Jaurès.

L'État français

- 1942 : Dépose des statues en bronze de Corneille et Rousseau, envoyées à la fonte.

- 1944

- 19 août : Mort du gardien de la paix Alexandre Massiani lors des combats pour la Libération de Paris.

Quatrième République

- 1945

- janvier : Le Parti communiste français demande le transfert du cercueil de l'écrivain Romain Rolland au Panthéon.

- 1948

- 17 novembre : Transfert des cercueils de Paul Langevin (1872-1946) et de Jean Perrin (1870-1942), physiciens.

- 1949

- 20 mai : Transfert des cercueils de Félix Éboué (1894-1944), né à Cayenne, homme politique, député de la France coloniale. Premier homme de couleur au Panthéon et de Victor Schœlcher (1804-1893), homme politique, figure de la lutte pour l’abolition de l’esclavage ainsi que de Marc Schœlcher, son père, pour respecter sa volonté.

- 2 juillet : Inauguration de la liste des écrivains morts pour la France pendant la guerre 1939-45. Sur l'inscription au sol on peut lire : « ICI ONT ÉTÉ DÉPOSÉS LES HOMMAGES RENDUS LE 2 JUILLET 1949 AUX ÉCRIVAINS MORTS POUR LA FRANCE PENDANT LA GUERRE 1939-1945 »

- 1952

- 22 juin : Transfert du cercueil de Louis Braille (1809-1852), professeur et inventeur de l’écriture pour les aveugles. Transféré au Panthéon lors du centenaire de sa mort.

- 29 septembre : À l'occasion de l'anniversaire de la mort de l'écrivain Émile Zola, dépôt de gerbe par les membres du comité national sur son tombeau au Panthéon[11].

- Pose de nouvelles statues en pierre de Corneille et Rousseau.

- 1954 : Pendant l'hiver très froid, une tente est installée au pied du Panthéon pour accueillir les sans-abris[12].

Cinquième République

- 1964

- 19 décembre : Transfert du cercueil de Jean Moulin (1899-1943), chef combattant de la Résistance.

« Comme Leclerc entra aux Invalides, avec son cortège d’exaltation dans le soleil d’Afrique et les combats d’Alsace, entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège… » (André Malraux)

- 1967

- 11 novembre : Une cérémonie dévoile l'inscription à Saint-Exupéry, sur une colonne du chœur.

- 1968

- 10 mai : Lors des événements de mai, des barricades sont élevées rue Soufflot et dans les rues menant au Panthéon.

- 1981

- 21 mai : Le jour de sa prise de fonction, le septennat de François Mitterrand s’ouvre par une cérémonie au Panthéon durant laquelle il rend hommage, par un dépôt de roses rouges, à Jean Jaurès, Jean Moulin et Victor Schœlcher[13]

- Entre 1985 et 1995 l'édifice est fermé à cause de chutes de pierres. Elles sont dues à la technique de la "pierre armée" utilisée par Soufflot pour reprendre les efforts de poussée dans la structure. Les armatures ont commencé à se corroder à cause de l'humidité entraînant des fissures dans les pierres et en faisant éclater certaines.

- 1987

- 5 octobre : Transfert du cercueil de René Cassin (1887-1976), juriste, résistant, prix Nobel de la paix. À l’origine de la création de L’UNESCO et auteur de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.

- 1988

- 9 novembre : Transfert du cercueil de Jean Monnet (1888-1979), économiste, père de l’idée d’union européenne. Entre au Panthéon 100 ans après sa naissance.

- 1989

- 10 novembre : Pose dans la nef de la plaque au général Charles Delestraint

- 12 décembre : À l'occasion de la célébration du bicentenaire de la Révolution française sont transférés :

- L'abbé Baptiste-Henri, comte Grégoire (1750-1831), ecclésiastique, sénateur et comte d’Empire. Il fut un partisan de l’octroi de la citoyenneté française aux juifs et de l’abolition de l’esclavage.

- Gaspard Monge, comte de Péluse, (1746-1818), mathématicien. Inventeur de la géométrie descriptive, il est le fondateur de l’École Polytechnique.

- Marie-Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, marquis de Condorcet (1743-1794), philosophe, homme politique et mathématicien.

- 1995

- 20 avril : Transfert des cercueils de Pierre Curie (1859-1906) et de Marie Curie (1867-1934) Curie, physiciens, prix Nobel de physique. Marie Curie a obtenu un deuxième prix Nobel en continuant ses travaux après la mort de son mari.

- Reconstitution de l'expérience du pendule de Foucault.

- 1996

- 23 novembre : Transfert du cercueil d'André Malraux (1901-1976), écrivain et ministre de la Culture du Général De Gaulle.

- Installation d'une copie de la déesse égyptienne Bastet, à l'occasion de la cérémonie de transfert de cendres d'André Malraux.

- 1998

- 13 janvier : Une cérémonie a lieu au Panthéon de Paris, présidée par le ministre de la Justice, Élisabeth Guigou, pour le centenaire de la parution dans L'Aurore de la lettre ouverte J'Accuse adressée au président de la République. Deux discours sont prononcés, l'un par le Premier ministre, Lionel Jospin (discours consultable sur Wikisource) et l'autre, par le Premier président honoraire de la Cour de cassation, Pierre Drai, sur le thème du rôle de la Cour de cassation dans le dénouement de l’affaire Dreyfus[14].

- 18 mars : les Amis de la Commune font symboliquement entrer au Panthéon toute une lignée de Communardes et Communards. Pourquoi Jules Vallès, écrivain et Communard, n’y serait-il pas reçu maintenant ?

- 1999

- 26 décembre : Une tempête traverse la France ; La couverture du toit est fortement endommagée, des plaques de plomb ont été arrachées du dôme.

- 2002

- 7 au 17 mars : une exposition sur la façade du Panthéon a été l’occasion de rappeler combien certaines femmes éminentes ont, par leur vie au service de la science, des arts, de la philosophie, de la politique ou par leur engagement, mérité de faire partie de notre Panthéon laïque et républicain.

- 28 avril : Quelques jours avant le deuxième tour des élections présidentielles où vont s'affronter Jean-Marie Le Pen et Jacques Chirac, une manifestation ayant pour thème « J'aime la République », rassemble 10 000 personnes.

- 8 mars au 12 mai : l'exposition D comme découvreuses s'est tenue au Panthéon, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes.

- 7 octobre : Un hommage est rendu à Victor Hugo par Louis Forestier, professeur émérite à la Sorbonne

- 30 novembre : Transfert du cercueil d'Alexandre Dumas (1802-1870), écrivain.

- 2003

- 7 avril : Une cérémonie se déroule au Panthéon pour le bicentenaire de la mort de Toussaint Louverture. Une gerbe de fleurs est placée au pied de la plaque lui rendant hommage.

- 19 septembre au 4 janvier (2004) : S'est tenu une exposition intitulée Mémoire du verre. On a pu y voir les copies grandeur nature de six vitraux des cathédrales de Sens, du Mans, de Poitiers, de Bourges, de Chartres et de Châteauroux. Ces copies provenaient du musée des Monuments français, où elles avaient été réalisées de 1939 à 1950 à la demande du conservateur Paul Deschamps.

- 2004

- 27 et 28 mars : le Panthéon a servi de cadre à la manifestation Un Jardin pour la Vie, Une Jonquille pour Curie organisée par l'institut Curie en partenariat avec les Monuments historiques, le Panthéon, la Mairie de Paris, le jardinier Truffaut et le soutien du ministère de la Culture. Un jardin de trente mille jonquilles fleurit le monument et ses abords. Cette manifestation se pérennise et depuis 2004, elle a eu lieu chaque année[15].

- 2005

- 25 juin au 31 octobre 2005 : Est exposé, dans le cœur de l'ancienne église, l'œuvre de Gérard Garouste : Les saintes ellipses. Il s’agissait d’une gigantesque corolle constituée de huit bâches peintes de 12 m de hauteur. Tels quels, les textes et les images qui y figurent paraissent abstraits. Mais par un phénomène d'anamorphose (procédé optique déformant l'image), ils reprennent leurs proportions normales si on les regarde dans les miroirs posés au sol.

- 2006

- 15 septembre au 31 décembre : Exposition sur Pierre Curie, l'homme, le scientifique: ludique et pédagogique, cette exposition, réalisée par le Centre des monuments nationaux (le Monum), est l'occasion de faire connaissance avec le célèbre scientifique, disparu il y a tout juste cent ans, ou de redécouvrir ce grand homme.

- 15 septembre au 31 décembre : l’artiste brésilien, Ernesto Neto présente au Panthéon une installation monumentale intitulée Leviathan Thot.

- octobre : Le groupe d'explorateurs urbains, les Untergunther, révèlent qu'ils ont restauré clandestinement l'horloge du Panthéon, hors service depuis plus de quarante ans[16].

- 2007

- 18 janvier : Jacques Chirac, président de la République et Simone Veil, ancienne déportée, présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, inaugurent une inscription dans la crypte du Panthéon en présence de nombreuses personnalités dont le prix Nobel de la paix, Elie Wiesel. Il s'agissait de rendre hommage aux «Justes de France» et aux héros anonymes qui ont sauvé des milliers de juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce titre a été décerné à cette date à 2725 Français ; plusieurs dossiers sont en cours d'instruction. À cette occasion, le président de la République prononce un discours rappelant le refus de l'indifférence et de l'aveuglement face à la clique haineuse et revancharde du régime de Vichy. Cette date du 18 janvier n'a pas été choisie au hasard. Elle correspond à l'anniversaire de l'entrée des troupes soviétiques dans le camp d'Auschwitz.

- 2008

- 5 juin au 31 octobre : Exposition Zola au Panthéon, à l'occasion du centenaire de sa panthéonisation, le 4 juin 1908. L'engagement d'Émile Zola dans l'Affaire Dreyfus et le contexte idéologique qui entoura sa « panthéonisation » sont évoqués pour rappeler que l'arrivée de l'écrivain/journaliste s'est déroulée dans un climat hautement politique. L'événement représenta l'ultime étape de son combat, qui pendant plus de quinze années, de 1894 à 1908, opposa dans une lutte fratricide sans merci deux parties de l'opinion française.

- 2010

- 22 mai : Hommage rendu le 22 mai de 14 h 30 à 15 h 30 sous la coupole du Panthéon, à Antoine de Saint-Exupéry et aux aviateurs du groupe de reconnaissance 2/33 en souvenir de la mission du 23 mai 1940 sur Arras, durant la campagne 1939-1940. Cet événement est une initiative de monsieur Jacques Durin, proviseur (h) docteur d’État ès lettres. Au programme, lecture de Pilote de guerre par François d’Agay – président de la Fondation Antoine de Saint-Exupéry – et Jacques Durin. Premier violon à l’Orchestre national d’Île-de-France, Isabelle Durin ponctuera les lectures de pauses musicales. L’hommage est placé sous la présidence de Frédéric Mitterrand ministre de la Culture et de la Communication et du centre des Monuments nationaux. Avec la participation de la Succession Saint-Exupéry – d’Agay, la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse (FASEJ) et de l’association des Amis d’Antoine de Saint-Exupéry.

- 2011

- 6 avril : Hommage à Aimé Césaire : Par un décret du Journal Officiel 25, le mercredi 6 avril 2011, à 17 heures, une plaque dédiée à sa mémoire et à son œuvre a été dévoilée en présence du président de la République. Lors de cette cérémonie, près d'un millier de personnes étaient invitées dont sa famille et ses proches. Parmi elles, une centaine d'élèves de collèges et lycées de Martinique et de métropole, notamment du lycée parisien Louis Le Grand et de l’École normale supérieure, dont Aimé Césaire fut l’élève. L’hommage a comporté également la lecture d'un de ses poèmes par une lycéenne martiniquaise et la diffusion d'un film de huit minutes sur sa vie, réalisé par la cinéaste Euzhan Palcy. Une fresque monumentale, constitué de portraits évoquant les grandes périodes de la vie du poète, a été installée au cœur de la nef. La cérémonie était retransmise en direct sur les chaînes de télévision françaises France 2 et France Ô et sur des écrans géants installés à l'extérieur du bâtiment. Conformément à la volonté d'Aimé Césaire, son corps restera en Martinique.

- 2014

Début des travaux de restauration du Panthéon

- Étape 1 : 2014-2015 Restauration du dôme comprenant le tambour avec sa colonnade, la coupole et le lanternon.

- Étape 2 : le péristyle, à partir de 2015

- Étape 3 : les voûtes, supports et murs intérieurs, à partir de 2017

- Étape 4 : les parements extérieurs, à partir de 2020

- Étape 5 : les sols de l’enclos extérieur, à partir de 2022

- 2015

- Samedi 27 mai : Un hommage de la nation est rendu à Pierre Brossolette, Geneviève de Gaulle-Anthonioz, Germaine Tillion et Jean Zay, mais seules les cendres de Pierre Brossolette et de Jean Zay seront transférées au Panthéon, les familles de Geneviève de Gaulle-Anthonioz et de Germaine Tillion ayant souhaité que leurs dépouilles restent dans le cimetière où elles ont été inhumées. Les cercueils sont descendus dans le caveau IX.

- 2018

- Dimanche 1er juillet : Transfert des cendres de Simone Veil et de son mari Antoine Veil.

- 2020

- 11 novembre : Transfert des cendres de Maurice Genevoix, l'auteur de "Ceux de 14".

Références

- "Louis XVI, son administration et ses relations diplomatiques avec l'Europe", Tome III, page 152, Jean-Baptiste Honoré Raymond Capefigue, 1844, Belin-Leprieur, Paris

- source : Histoire de la Terreur (1792-1794, Mortimer Ternaux, page 106, tome premier, deuxième édition, 1863, Michel Levy frères, libraires éditeur Paris

- œuvres de M. J. Chénier, tome V, page 112, Paris, Guillaume, 1826

- Histoire de l'église sainte Geneviève, patronne de Paris et de la France, ancien Panthéon Français, Charles Ouin-Lacroix, Sagnier et Bray Libraires éditeurs, Paris, 1852

- Mémoires anecdotiques sur l'intérieur du palais et sur quelques événements de l'Empire depuis 1805 jusqu'en 1816 pour servir l'histoire de Napoléon, Louis François Joseph Bausset-Roquefort, tome 4, page 124 et suivantes, 1829, A. Levavasseur éditeur à Paris

- Histoire de Paris, Georges Touchard-Lafosse, tome V, éditeur Krabbe, Paris, 1834

- Histoire de l'église Sainte-Geneviève patronne de Paris et de la France, ancien Panthéon-français, page 129, Charles Ouin-Lacroix, Sagnier et Bray éditeurs à Paris, 1852

- Nouvelle biographie générale des temps les plus reculés jusqu'à nos jours, sous la direction du docteur Hoeffer, tome 6, page 948, Paris 1855

- Wikisource : Les journées de juin 1848 par Friedrich Engels

- annexe au procès-verbal de la séance du 2 décembre 1902, AN (CARAN) / F

- Archive vidéo sur le site de l'INA

- Sur Wikisource l'appel de l'abbé Pierre, 1er février 1954

- Archive INA Soir 3

- Archive INA Soir 3

- Vidéo 2007 Une jonquille pour Curie, place du Panthéon

- Les Untergunther et l'horloge du Panthéon