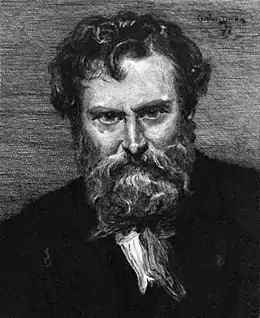

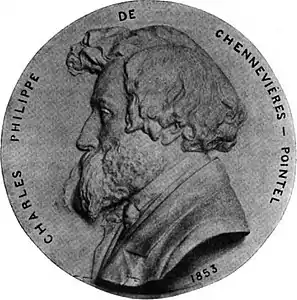

Charles-Philippe de Chennevières-Pointel

Charles-Philippe, marquis de Chennevières-Pointel, dit Jean de Falaise, né à Falaise le et mort le à Paris (7e arrondissement[1]), est un historien de l’art et écrivain français.

| Marquis |

|---|

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 78 ans) 7e arrondissement de Paris |

| Nom de naissance |

Charles-Philippe de Chennevières |

| Pseudonyme |

Jean de Falaise |

| Nationalité | |

| Activités | |

| Enfant |

Henry de Chennevières (d) |

| Distinction |

|---|

Biographie

Fils de Marie Charlotte Fouchard et de père inconnu, il est officiellement reconnu par son père, Charles Philippe de Chennevières-Pointel, lors du mariage de ce dernier avec Marie Charlotte Fouchard[2] - [3]. Chennevières débuta dans les lettres en écrivant d’abord dans divers recueils tels que la Revue du Calvados, fondée par Paul Delasalle, la Revue de la province et de Paris, fondée par Luthereau, la Mosaïque de l’Ouest, fondée par Émile Souvestre et le Mémorial d’Aix. Puis il publia plusieurs volumes anonymes de contes et d’historiettes sous les pseudonymes suivants : Contes normands de Jean de Falaise, 1869 ; Vers de François-Marie La Boussardière, 1842.

Il parcourut ensuite le midi de la France, visitant surtout les musées. Attaché dès 1846 à l’administration des musées royaux, il fut nommé, en , inspecteur des musées de province, et inspecteur général chargé des expositions annuelles des artistes vivants. Il organisa, en cette qualité, les Salons du Palais-Royal et des Menus-Plaisirs, et l’Exposition universelle des beaux-arts en 1855. Membre du jury international, il reçut depuis le titre d’inspecteur des expositions d’art et fut longtemps conservateur du musée du Luxembourg.

Nommé, le , directeur de l'administration des Beaux-Arts, en remplacement de Charles Blanc, son premier acte fut de disperser le musée des copies commencé par son prédécesseur sous l’impulsion personnelle de Thiers et d’en répartir les tableaux entre les musées de province. Au mois de , il fit adopter par le ministre de l’Instruction publique, Oscar Bardi de Fourtou, la proposition d’une décoration complète du Panthéon, rendu au culte catholique sous le nom d’église Sainte-Geneviève à la Restauration, confiée à douze artistes les plus divers, depuis Meissonier jusqu’à Puvis de Chavannes, Millet, Alexandre Cabanel, Paul Baudry, Gustave Moreau et enfin Jean-Léon Gérôme qui refusa la proposition, mais fut remplacé par Jean-Paul Laurens. Ce projet où cette élite d’artistes retracèrent ainsi, sur les murs auparavant dépourvus de toute ornementation, l’épopée des principaux protagonistes de la France chrétienne : Sainte-Geneviève, Saint-Denis, Clovis, Jeanne d'Arc, etc. fut d’abord assez rapidement mis à exécution, mais provoqua de vives critiques ; quelques radiations dans la liste du jury du Salon annuel en excitèrent d’autres, et Louis Viardot, l’un des membres mis à l’index, attribua publiquement cette exclusion à ses sentiments républicains bien connus.

Peu de temps après, on dut à l’initiative de Chennevières le plan d’un inventaire général des richesses d’art de la France, dont la rédaction fut demandée aux écrivains spéciaux (). Quelques mois plus tard, sous le ministère d’Arthur de Cumont, deux autres mesures d’ordre différent, renouèrent complètement le projet d’une exposition, à Paris, des œuvres les plus remarquables appartenant aux musées départementaux et l’organisation d’une société générale des artistes français, qui entraînait un nouveau mode d’élection pour les membres du jury des salons annuels. Les peintres désignés par les votes de leurs confrères, lors d’une première réunion, Eugène Fromentin, Léon Bonnat, Antoine Vollon et Luminais, s’empressèrent d’adresser à l’administration un refus motivé ().

L’institution d’un concours annuel à la manufacture de Sèvres pour la composition d’un vase de porcelaine et la création d’une école de mosaïque à la même manufacture furent mieux accueillies du public. L’exposition de tapisseries appartenant à l’État, annexée à une exposition de l’Union centrale des arts industriels (1876), obtint aussi beaucoup de succès ; mais les critiques les plus vives furent adressées à Chennevières au sujet de l’installation de la section française de peinture à l’Exposition universelle de 1878 et des lenteurs apportées à l’ouverture du Salon. En même temps, la commission du budget signalait de graves imprévoyances dans la répartition des fonds alloués pour l’exercice courant. Chennevières qui, au cours des démêlés suscités par son administration, avait plusieurs fois offert sa démission, fut admis à la retraite le .

Chennevières avait fondé, en 1851, avec Anatole de Montaiglon, les Archives de l’art français, recueil périodique de documents artistiques et de pièces inédites, continué depuis 1856 par son collaborateur, et ensuite par la Société de l’art français. Il a collaboré à l’Inventaire général des richesses d’art de la France et contribué à la publication des Mémoires inédits sur la vie et les ouvrages des membres de l’Académie royale de peinture et de sculpture (1854. 2 vol.) et du Journal de Dangeau (1854-1861, 19 vol. in-8). Il était acquéreur du prieuré de Saint-Santin à Bellême. Il avait été élu membre libre de l’Académie des beaux-arts, le , en remplacement du baron Taylor. Il a été promu officier de la Légion d’honneur le [4].

Œuvres

- Archives de l’art français : sur Michel Lasne, graveur né à Caen ; Documents sur Géricault ; Sur Robert Tournières, graveur né à Caen, etc., 1851 ;

- Catalogue des dessins de la collection du Mis de Chennevières-Pointel, inspecteur des musées de Province, exposés au musée d’Alençon, Paris, Poulet-Malassis et de Broise, 1857 ;

- Contes de Saint-Santin, Argentan, Barbier, 1862-68, 3 vol. in-8; nouv. édit. 1880, in-8°, illustrée par Léonce Petit ;

- Dessins, aquarelles et pastels du XVIIIe siècle composant la collection des Goncourt : vente à Paris, hôtel Drouot, 1897, préf. Ph. de Chennevières, Paris, Féral, 1897 ;

- Essai politique d’un cousin de Charlotte Corday, --, Nogent-le-Rotrou, Gouverneur, 1871 ;

- Essais sur l’histoire de la peinture française, Paris, aux bureaux de l'Artiste, 1894 ;

- Essais sur l’organisation des arts en Province, Paris, J.-B. Dumoulin, 1852 ;

- Historiettes baguenaudières par un Normand, Aix, Aubin, 1845 ;

- Inauguration de la statue de Nicolas Poussin aux Andelys, Argentan, Barbier, 1851 ;

- Les Décorations du Panthéon, Paris, l’Artiste, 1885 ;

- Les Derniers Contes de Jean de Falaise, 1860, in-18 ;

- Lettres rurales, Mamers, J. Fleury, 1872 ;

- Lettres sur l’art français en 1850, Argentan, Barbier, 1851 ;

- Notes d’un compilateur sur les sculpteurs et les sculptures en ivoire, Amiens, Lenoel-Herourt, 1857 ;

- Notice historique et descriptive sur la Galerie d’Apollon au Louvre, Paris, Pillet fils aîné, 1851 ;

- Notice sur M. le Bon Taylor, Paris, Firmin-Didot, 1881 ;

- Observations sur le musée de Caen et sur son nouveau catalogue, accompagnées de deux eaux-fortes par M. Frédéric Villot et d’une lithographie par M. Georges Bouet, Argentan, Barbier, 1851 ;

- Portraits inédits d’artistes français, Paris, Vignères, Rapilly, 1855-69, 5 livr., in-folio ;

- Rapport adressé à M. le ministre de l’Instruction publique, des cultes et des Beaux-arts sur l’administration des arts, depuis le jusqu’au , Paris, P. Mouillot, 1878 ;

- V. Le Harivel-Durocher, Bellême, G. Levayer, 1898 ;

- Recherches sur la vie et les ouvrages de quelques peintres provinciaux de l’ancienne France, Paris, Dumoulin, 1847-1854 Bellême, G. Levayer, 1898 ; réimp. Genève, Minkoff reprint, 1973 ;

- Souvenirs d’un directeur des beaux-arts, Paris, L’Artiste, 1883-1889 ; réimp. Paris, Arthéna, 2001 ;

- Suzanne ou la terre normande, Paris, L’Artiste, 1883-1889 ; réimp. Paris, Arthéna, 2001 ;

- Notice sur la galerie d’Apollon, 1851 ;

- Essai sur l’organisation des arts en province, 1852, in-16 ;

- Les Aventures du petit roi saint Louis devant Bellesme, 1865, in-18 ;

- Contes percherons, Nogent-le-Rotrou, 1869, in-16 ;

- Les Caprices de Manette, 1878, in-4, illustré ;

- Les Dessins de maires anciens, exposés à l’École des Beaux-Arts en 1879, 1880, in-4°, avec planches ;

- Les Dessins du Louvre, 1882-1884. 4 vol. gr. in-4°.

Références

- André-Marc Vial, « Quand la Normandie nous était contée. Un précurseur de Maupassant : Jean de La Falaise », Revue d’histoire littéraire de la France, 1971, no 71, p. 615-637.

Sources

- Noémi Noire-Oursel, Nouvelle Biographie normande, t. 1, Paris, Picard, 1886, p. 185.

- Gustave Vapereau, Dictionnaire universel des contemporains, t. 1, Paris, Hachette et cie, 1893, p. 329.

Voir aussi

Notes et références

- Archives de Paris Acte de décès no 558 dressé le 02/04/1899, vue 14 / 31

- Archives départementales du Calvados, acte de naissance dressé à Falaise le 24/07/1820, avec mention marginale de reconnaissance paternelle, vue 73 / 344

- Archives départementales de l'Orne Acte de mariage dressé à Argentan le 02/01/1823 portant reconnaissance de Charles Philippe par son père, vues 161-162 / 353

- Base Léonore

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- AGORHA

- Royal Academy of Arts

- (en) Grove Art Online

- (nl + en) RKDartists

- (en) Union List of Artist Names

- Ressources relatives à la recherche :

- Ressource relative aux militaires :

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :