Champeaux (Seine-et-Marne)

Champeaux est une commune française située dans le département de Seine-et-Marne en région Île-de-France.

| Champeaux | |||||

%252C_mairie%252C_rue_du_Clo%C3%AEtre.JPG.webp) La mairie. | |||||

.svg.png.webp) Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Île-de-France | ||||

| Département | Seine-et-Marne | ||||

| Arrondissement | Melun | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux | ||||

| Maire Mandat |

Yves Lagües-Baget 2020-2026 |

||||

| Code postal | 77720 | ||||

| Code commune | 77082 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Campéliens | ||||

| Population municipale |

812 hab. (2020 |

||||

| Densité | 78 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 48° 35′ 09″ nord, 2° 48′ 28″ est | ||||

| Altitude | Min. 71 m Max. 104 m |

||||

| Superficie | 10,35 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Paris (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Nangis | ||||

| Législatives | Troisième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Seine-et-Marne

Géolocalisation sur la carte : Île-de-France

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | champeaux77.fr | ||||

Géographie

Localisation

La commune est située en plein cœur de la plaine de Brie comme en témoigne la toponymie des villes environnantes avec par exemple Saint-Ouen-en-Brie au sud-est, Le Châtelet-en-Brie au sud, Soignolles-en-Brie au nord-ouest, Chaumes-en-Brie au nord, La Croix-en-Brie à l'est.

Communes limitrophes

Relief et géologie

Le bourg de Champeaux est à 96 m d'altitude et le paysage est plat, sauf pour une légère déclivité au sud avec la vallée de l'Ancœur.

Le sol est essentiellement argileux.

Vers 1830 la commune avait environ 40 hectares de bois et taillis, avec comme espèces dominantes le chêne, l'orme et le frêne. De nos jours il n'y a aucune pièce de bois dans la partie nord de la commune, hormis trois très petites parcelles entourant un petit puits de pétrole dans le nord-est. Par contre dans la partie sud on voit une belle pièce de bois autour de la chapelle de Notre-Dame de Roiblay, une autre longeant la rive droite de l'Ancœur près de l'ancien moulin de Chaunoy, et une autre prolongeant au sud le couvert boisé du parc du château.

La commune est classée en zone de sismicité 1, correspondant à une sismicité très faible[3]

Réseau hydrographique

Le réseau hydrographique de la commune se compose de deux cours d'eau :

- la rivière l’Almont (ou ru d'Ancœur ou ru de Courtenain), longue de 42,15 km[4], affluent de la Seine en rive droite., remonte la limite sud de la commune, marquant la séparation avec celle de Saint-Méry, jusqu'à ce qu'il soit rejoint par le ru de la Prée au lieu-dit Bricquenet.

- Il bifurque ensuite vers l'ouest pour traverser la partie sud de la commune sur environ 500 m, puis en retrace une limite pour environ 300 m avec la commune de Blandy-les-Tours avant de quitter le territoire de Champeaux. Sa profondeur ne dépasse guère 60 cm à 80 cm pour une largeur de 1 m à 1,50 m[5].

- Le petit ru de la Prée[6], longeant la commune à l'est puis retournant sur celle de Saint-Méry avant de revenir pour se jeter dans l'Ancœur, n'a que 50 cm de profondeur dans les plus grandes eaux ; mais allié à la source du lavoir de Varvannes il suffisait à alimenter l'ancien moulin de Varvannes ainsi que quelques moulins - dont le moulin de Voies - et petites industries sur la commune de Saint-Méry[5].

La longueur totale des cours d'eau sur la commune est de 5,46 km[7].

Gestion des cours d'eau

Afin d’atteindre le bon état des eaux imposé par la Directive-cadre sur l'eau du , plusieurs outils de gestion intégrée s’articulent à différentes échelles : le SDAGE, à l’échelle du bassin hydrographique, et le SAGE, à l’échelle locale. Ce dernier fixe les objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine. Le département de Seine-et-Marne est couvert par six SAGE, au sein du bassin Seine-Normandie[8].

La commune fait partie du SAGE « Yerres », approuvé le . Le territoire de ce SAGE correspond au bassin versant de l’Yerres, d'une superficie de 1 017 km2, parcouru par un réseau hydrographique de 450 kilomètres de long environ, répartis entre le cours de l’Yerres et ses affluents principaux que sont : le ru de l'Étang de Beuvron, la Visandre, l’Yvron, le Bréon, l’Avon, la Marsange, la Barbançonne, le Réveillon[9]. Le pilotage et l’animation du SAGE sont assurés par le syndicat mixte pour l’Assainissement et la Gestion des eaux du bassin versant de l’Yerres (SYAGE), qualifié de « structure porteuse »[10].

Climat

| Paramètres climatiques pour la commune sur la période 1971-2000 | |

|

- Moyenne annuelle de température : 11 °C |

La commune bénéficie d’un « climat océanique dégradé des plaines du Centre et du Nord », selon la typologie des climats en France définie en 2010. Ce type affecte l’ensemble du Bassin parisien avec une extension vers le sud, dont la totalité des communes de Seine-et-Marne[11].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir cette typologie comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent aux données mensuelles sur la normale 1971-2000. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-contre[11]. Avec le changement climatique, ces variables ont pu depuis évoluer. Cette évolution peut être constatée sur la station météorologique historique de Météo-France la plus proche, Melun - Villaroche , qui se trouve à 10 km à vol d'oiseau[12], où la température moyenne annuelle évolue de 11,2 °C pour 1981-2010[13] à 11,6 °C pour 1991-2020[14].

Milieux naturels et biodiversité

Aucun espace naturel présentant un intérêt patrimonial n'est recensé sur la commune dans l'inventaire national du patrimoine naturel[15] - [16] - [17].

Urbanisme

Typologie

Champeaux est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 2] - [19] - [20] - [21].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Paris, dont elle est une commune de la couronne[Note 3]. Cette aire regroupe 1 929 communes[22] - [23].

Lieux-dits et écarts

La commune compte 47 lieux-dits administratifs[Note 4] répertoriés consultables ici[24] (source : le fichier Fantoir) dont Aunoy (Château d'Aunoy), Moulin de Chaunoy, Varvannes[5].

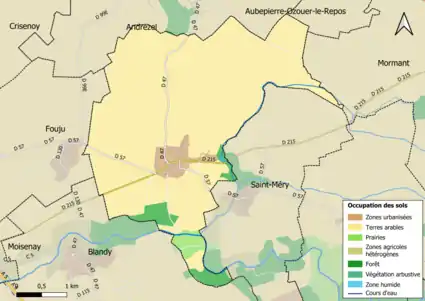

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (91,8 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (92,5 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (89,6 %), forêts (4,3 %), zones urbanisées (3,9 %), prairies (2,1 %), zones agricoles hétérogènes (0,1 %)[25].

Parallèlement, L'Institut Paris Région, agence d'urbanisme de la région Île-de-France, a mis en place un inventaire numérique de l'occupation du sol de l'Île-de-France, dénommé le MOS (Mode d'occupation du sol), actualisé régulièrement depuis sa première édition en 1982. Réalisé à partir de photos aériennes, le Mos distingue les espaces naturels, agricoles et forestiers mais aussi les espaces urbains (habitat, infrastructures, équipements, activités économiques, etc.) selon une classification pouvant aller jusqu'à 81 postes, différente de celle de Corine Land Cover[26] - [27] - [Carte 1]. L'Institut met également à disposition des outils permettant de visualiser par photo aérienne l'évolution de l'occupation des sols de la commune entre 1949 et 2018[Carte 2].

Carte des infrastructures et de l'occupation des sols en 2018 (CLC) de la commune.

Carte des infrastructures et de l'occupation des sols en 2018 (CLC) de la commune. Carte orhophotogrammétrique de la commune.

Carte orhophotogrammétrique de la commune.

Planification

La commune disposait en 2019 d'un plan local d'urbanisme approuvé[28]. Le zonage réglementaire et le règlement associé peuvent être consultés sur le Géoportail de l'urbanisme[Carte 3].

Logement

En 2016, le nombre total de logements dans la commune était de 371 dont 83,8 % de maisons et 15,6 % d'appartements.

Parmi ces logements, 91,4 % étaient des résidences principales, 2,7 % des résidences secondaires et 5,9 % des logements vacants[Note 5].

La part des ménages fiscaux propriétaires de leur résidence principale s'élevait t à 87,6 % contre 10 % de locataires[29] dont, 0,3 % de logements HLM loués vides (logements sociaux)[Note 6] et, 2,4 % logés gratuitement.

Toponymie

Le toponyme correspond à l'ancien français champel, champeau, « petit champ », « petit terrain ».

Histoire

La première mention de Champeaux se trouve dans la traduction en 626 d'une Vita sancte Fare, ou "Vie de sainte Fare" perdue depuis. Il y était indiqué que le père de sainte Fare donna à celle-ci une villa (au sens gallo-romain du terme, c'est-à-dire un domaine rural vivant pratiquement en autarcie) dite villa Campellis à Champeaux, qu'elle y demeura quelque temps puis s'installa à "la montagne d'Eboriac" où elle fonda l'abbaye de Faremoutiers. Ce domaine à Champeaux est encore mentionné dans le testament de sainte Fare rédigé vers 632 ou 633, par lequel elle lègue ses parts de ladite villa aux religieuses de l'abbaye de Faremoutiers. Selon les Chroniques de Saint-Denis, sainte Fare a elle-même fondé une église à Champeaux, et probablement un monastère puisqu'elle y aurait invité des nonnes. Dans ce même VIIe siècle, Champeaux est mentionné une troisième fois par le passage de Méry sur son chemin d'Autun à Paris en 695 et qui, malade, s'y arrête et y séjourne un certain temps[30].

En 892 on trouve la première mention d'une abbaye à "Campellis", dans une lettre du pape Formose à Foulques, l'archevêque de Reims ; l'abbaye de Champeaux est un précaire. La paroisse fait partie de l'archidiocèse de Sens (dont dépendait l'évêché de Paris) jusqu'à une date indéterminée, probablement au cours du Xe siècle, où elle est transférée au diocèse de Paris. On ne sait pas non plus quand les religieuses ont été remplacées par des moines, mais un acte de donation d'un certain Roland, ratifié par Philippe Ier et daté entre 1065 et 1069, laisse supposer que ces derniers étaient déjà installés à cette date. Ils le sont au plus tard en 1138, date d'une bulle d'Innocent II à Etienne de Senlis, évêque de Paris, rappelant que le diocèse de Paris doit un cens au diocèse de Sens pour les prébendes de Champeaux, Saint-Méry, La Chapelle-Gauthier et Quiers[30]. Ces paroisses, auxquelles s'ajouteront ensuite celles d'Andrezel, de Fouju et de l'Etang de Vernouillet, constituent le doyenné de Champeaux, enclave du diocèse de Paris dans le diocèse de Sens.

Le seigneur de Champeaux était le chapitre des chanoines de la collégiale de Champeaux. Ayant doté la communauté d'un four banal (qui lui assurait de bons revenus, attendu que les villageois n'avaient ni le droit de posséder leur propre équipement ni celui d'aller faire cuire leur pain ailleurs), le chapitre en fit don à ladite communauté en 1218, en retour d'une somme d'argent qui servit à construction de l'église. Fouju, qui avait aussi contribué à cette somme, reçut lui aussi les droits de son four banal, et Saint-Merry et Courtenet furent exemptés du paiement du droit de touly[31] - [32].

Tout à fait au sud de la commune la chapelle de Roiblay, dernier vestige du prieuré de Notre-Dame de Roiblay datant du XIIe siècle, était alors encore sur son territoire - elle y est restée jusqu'en 2010 (voir Patrimoine religieux plus bas).

Le bourg de Champeaux était encore en 1888 entouré de fossés de 10 m de large environ pour 4 ou 5 m de profondeur. La place de la Halle était devenue place du Marché depuis la destruction de la halle en 1845. On notait encore dans le bourg, de même que maintenant, de nombreuses maisons bourgeoises ayant servi de demeures aux chanoines de la collégiale Saint-Martin[5].

La tuilerie

En 1849 Louis Michel Chertemps, cultivateur à Rouvray (commune de Mormant), créait une tuilerie sur la route de Mormant. Elle comprenait une maison, une halle, une moulerie, un four à chaux, un four à plâtre, un four à tuiles et un pavillon. À cela s'était ajouté un four à tuyaux de drainage vers 1855, et des fossés à tuyaux avant 1864. M. Chertemps en était propriétaire, mais la direction de l'affaire était confiée, au moins de 1852 à 1870, à Henry Eugène Bourdin, inscrit à l'état-civil comme tuilier et négociant tuilier.

Les fours à chaux et à plâtre furent démolis en 1881, et en 1883 ce fut le tour des fours à tuiles et à tuyaux de drainage, et des fossés à tuyaux. La maison et le pavillon furent vendus en 1881 à un cultivateur de Champeaux[33].

La distillerie

À la suite du blocus des ports français par l'Angleterre en 1806 et à la subséquente disparition du sucre dans les ménages français ; puis aux brevets de CHAMPONNOIS dans les années 1850 sur la fabrication industrielle de sucre à partir de betterave, le nombre de distilleries en France passa de 37 à 342 entre 1854 et 1861 et une capacité de production triplant dans le même temps. Dans cette mouvance, Jean Baptiste Devarenne créait la distillerie de Champeaux en 1868, s'aliénant par là le conseil municipal d'Andrezel ; en effet une distillerie était déjà installée à la ferme de Mainpincien (commune d'Andrezel) et le conseil municipal de cette commune fit circuler une pétition contre la distillerie de M. Devarenne. Néanmoins Champeaux eut sa distillerie, dite distillerie agricole parce qu'annexée à une ferme - comme celle d'Andrezel et comme la plupart des distilleries de l'époque. Rachetée en 1873 par Auguste Rivière demeurant à Pecqueux, puis en 1889 par Louis André Basset lui aussi de Pecqueux, les frères Lesaffre en devinrent propriétaires en 1920. Entre-temps, vu le nombre croissant de distilleries industrielles le prix du sucre commença à baisser aux environs de 1900 ; et les distilleries produisirent d'autant plus d'alcool que, les techniques de sélection et de production s'étant améliorées, il suffisait en 1954 de 1 050 kg de betteraves pour produire 1 hectolitre d'alcool au lieu des 2 500 kg nécessités en 1871. Entre 1865 et 1913 la production française d'alcool quintupla et la Seine-et-Marne était le deuxième plus gros département producteur après le Nord. Lesaffre fit construire en 1931 un chemin de fer à voie étroite, dit « Decauville », pour l'acheminement des betteraves des champs à la bascule de pesage puis à l'usine. Augmenté en 1932, ce réseau Decauville était long de 6 km au total.

Cependant, le traitement des betteraves demande beaucoup d'eau, ce qui amena un problème récurrent de pénurie d'eau sur une partie de la commune. De plus l'eau de préparation des vinasses est difficile à traiter, ce qui amena des problèmes de pollution à plusieurs reprises. Ceci, avec les quotas de production d'alcool diminuant et les taxes sur l'alcool augmentant, amena la fermeture de la distillerie en 1955.

En 1961, la Compagnie des Entrepôts et Magasins Généraux de Paris ouvrit un magasin général pour le stockage des sucres, dans un bâtiment de l'ancienne distillerie. En 1981 la compagnie B.S.B. rachetait ce bâtiment, et à ce jour en 2013 y est encore[33].

Ferme du château

Une ferme existait dans le parc du château depuis au moins 1654. Elle a disparu après 1848. Le dernier fermier à y avoir travaillé, de 1811 à 1848, était Jean Louis Alexandre Chamorin, époux de Marie Hélène Geneviève Dutfoy. Il fut maire de Champeaux de 1821 à 1831[34].

Politique et administration

Liste des maires

| Date d'élection | Identité | Qualité |

|---|---|---|

| fin avril 1790 | Gradoux Pierre | n. c. |

| Morisot Tiburce Étienne | n. c. | |

| Morisot Tiburce Étienne | n. c. | |

| Royer Jean-baptiste Louis | n. c. | |

| avril 1793 | Royer Jean-baptiste Louis | n. c. |

| Thermidor an III | Sintier Jacques | n. c. |

| 15 brumaire an IV | Bonhomme Antoine Louis | n. c. |

| an VII | Hardouin Charles François | n. c. |

| Messidor an VIII | Guerin Nicolas Alexandre | n. c. |

| 29 vendémiaire an XI | Hardouin Charles François | n. c. |

| 21 messidor an XII | Morisot Tiburce Étienne | n. c. |

| Pérou François Clair Athanase | n. c. | |

| Leclerc Claude | n. c. | |

| Faye Jacques | n. c. | |

| Faye Jacques | n. c. | |

| Chamorin Jean Louis Alexandre | n. c. | |

| Morisot Étienne | n. c. | |

| Morisot Étienne | n. c. | |

| Morisot Étienne | n. c. | |

| Morisot Étienne | n. c. | |

| Morisot Étienne | n. c. | |

| Bourdin Jean Victor | n. c. | |

| Bourdin Jean Victor | n. c. | |

| 1er octobre 1848 | Bourdin Jean Victor | n. c. |

| Bourdin Jean Victor | n. c. | |

| Grandin Jean Pierre | n. c. | |

| Grandin Jean Pierre | n. c. | |

| Grandin Jean Pierre | n. c. | |

| Sintier Louis-Clair | n. c. | |

| septembre 1870 | Sintier Louis-Clair | n. c. |

| Robichon Hubert Placide | n. c. | |

| Robichon Hubert Placide | n. c. | |

| Sintier Louis-Clair | n. c. | |

| Sintier Louis-Clair | n. c. | |

| Mongas Charles Fuscien | n. c. | |

| Robichon Adolphe Isidore | n. c. | |

| Robichon Adolphe Isidore | n. c. | |

| Vaux Jean Marie Anatole | n. c. | |

| 1er juillet 1886 | Vaux Jean Marie Anatole | n. c. |

| Robichon Adolphe Isidore | n. c. | |

| Robichon Adolphe Isidore | n. c. | |

| Robichon Adolphe Isidore | n. c. | |

| Gacongne Édouard Émile | n. c. | |

| Coutant Jean Raoul Henry | n. c. | |

| Coutant Jean Raoul Henry | n. c. | |

| Coutant Jean Raoul Henry | n. c. | |

| Picq Pierre Adolphe | n. c. | |

| Picq Pierre Adolphe | n. c. | |

| Gacongne Édouard Émile | n. c. | |

| Chauvin Victor | n. c. | |

| Dufour Désiré | n. c. | |

| Géraldy Louis Émile | n. c. | |

| Géraldy Louis Émile | n. c. | |

| Géraldy Louis Émile | n. c. | |

| Blanchard Maurice | n. c. | |

| Blanchard Maurice | n. c. | |

| Lamand René | n. c. | |

| Lamand René | n. c. | |

| Lamand René | n. c. | |

| Poisson Jean Claude Léon | n. c. | |

| Poisson Jean Claude Léon | n. c. | |

| Poisson Jean Claude Léon | n. c. | |

| Poisson Jean Claude Léon | n. c. | |

| Poisson Jean Claude Léon | n. c. | |

| Coquin René Emile | n. c. | |

| Bich Caroline | n. c. | |

| Lagües-Baget Yves | n. c. | |

| Lagües-Baget Yves | n. c. | |

| 15 mars 2020 | Lagües-Baget Yves | DVG |

Politique environnementale

La commune est engagée dans une politique "zéro phyto" auprès d'Aqui'Brie afin de préserver la ressource de la nappe de Champigny. Elle a mis en place une station d'épuration de type "filtre à sable planté de roseaux"

Équipements et services

Eau et assainissement

L’organisation de la distribution de l’eau potable, de la collecte et du traitement des eaux usées et pluviales relève des communes. La loi NOTRe de 2015 a accru le rôle des EPCI à fiscalité propre en leur transférant cette compétence. Ce transfert devait en principe être effectif au , mais la loi Ferrand-Fesneau du a introduit la possibilité d’un report de ce transfert au [35] - [36].

Assainissement des eaux usées

En 2020, la gestion du service d'assainissement collectif de la commune de Champeaux est assurée par la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux (CCBRC) pour la collecte, le transport et la dépollution[37] - [38] - [39].

L’assainissement non collectif (ANC) désigne les installations individuelles de traitement des eaux domestiques qui ne sont pas desservies par un réseau public de collecte des eaux usées et qui doivent en conséquence traiter elles-mêmes leurs eaux usées avant de les rejeter dans le milieu naturel[40]. La communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux (CCBRC) assure pour le compte de la commune le service public d'assainissement non collectif (SPANC), qui a pour mission de vérifier la bonne exécution des travaux de réalisation et de réhabilitation, ainsi que le bon fonctionnement et l’entretien des installations[37] - [41].

Eau potable

En 2020, l'alimentation en eau potable est assurée par la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux (CCBRC) qui en a délégué la gestion à l'entreprise Veolia, dont le contrat expire le [37] - [42].

Population et société

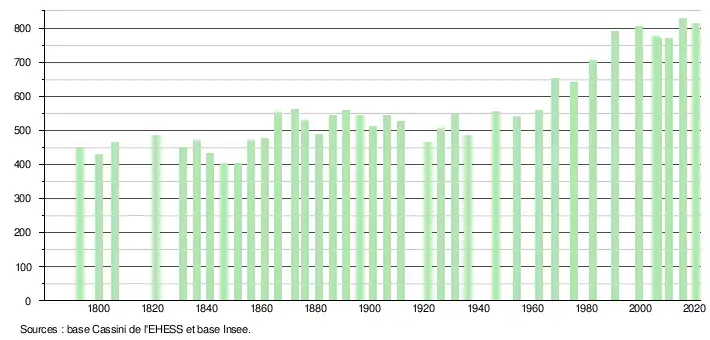

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[43]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[44].

En 2020, la commune comptait 812 habitants[Note 7], en diminution de 1,1 % par rapport à 2014 (Seine-et-Marne : +3,69 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Pyramide des âges

En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 34,4 %, soit en dessous de la moyenne départementale (39,6 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 23,6 % la même année, alors qu'il est de 19,9 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 412 hommes pour 407 femmes, soit un taux de 50,31 % d'hommes, légèrement supérieur au taux départemental (48,69 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Manifestations annuelles

- Chaque année au mois de juin, depuis plus de 25 ans, la collégiale accueille le Festival d'Art Sacré[49].

- Tous les ans, le lundi de Pâques, une course pédestre est organisée. "À travers Champeaux" permet aux coureurs de découvrir les chemins et les rues du village.

- Le village et la commune sont traversés dans l'axe nord-sud par le sentier de grande randonnée GR 1, dans sa partie entre la forêt de Fontainebleau et la forêt de Crécy.

- La commune de Saint-Méry organise régulièrement une fête à la chapelle Notre-Dame de Roiblay et l'a fait restaurer en 1995, à la suite de quoi la chapelle a été attribuée par décret à la commune de Saint-Méry en 2010.

Économie

Les cultures sur ce sol argileux nécessitent des drainages et des marnages réguliers.

Il y a quelques petits puits de pétrole sur la commune : un groupe de trois puits à environ 600 m au nord de Champeaux, un puits dans le nord-est de la commune, et un autre à environ 400 m au sud du bourg près de la station d'épuration des eaux. Ils sont exploités par la société canadienne Vermillion. Une fuite de pétrole a eu lieu le 15 juin 2013[50].

Les commerces présents dans le bourg sont : une boulangerie ; un café-tabac-presse-PMU ; une épicerie ; un restaurant ; un chalet pizzeria à emporter ; une entreprise d'électricité, petits travaux de maçonnerie et peinture ; une entreprise de métallurgie ; une entreprise de peinture ; un garage de mécanique (autos - motos, engins BTP, matériel d'espaces verts) ; un électricien ; deux paysagistes ; un transporteur routier. Des commerces mobiles visitent également la bourg : camion de boucherie, camion de boucherie chevaline, coiffeur à domicile et cabinet de bien-être et de relaxation.

On peut comparer avec les commerces présents en 1888, où l'on trouvait un boulanger, un boucher, un charcutier, un café, trois auberges, cinq épiciers, un magasin de vins en gros, un magasin de nouveautés"(vêtements, chaussures et sacs), deux cordonniers, un horloger, un tisseur de crins, un fabricant de serviettes et portefeuilles avec quatre à cinq ouvriers, un carrossier avec quinze à vingt ouvriers, deux serruriers (avec trois ouvriers), deux menuisiers (avec un ouvrier), un charpentier (avec un ouvrier), deux maçons (avec trois à quatre ouvriers chacun), deux garagistes, un maréchal-ferrant (avec deux ouvriers), un chaudronnier (avec un ouvrier), un pressurier (avec un ouvrier), et un messager avec un ouvrier. Il faut compter en sus les industries disparues mentionnées dans le chapitre Histoire.

Agriculture

Champeaux est dans la petite région agricole dénommée la « Brie française », (ou Basse-Brie), une partie de la Brie autour de Brie-Comte-Robert[Carte 4]. En 2010, l'orientation technico-économique[Note 8] de l'agriculture sur la commune est diverses cultures (hors céréales et oléoprotéagineux, fleurs et fruits)[51].

Si la productivité agricole de la Seine-et-Marne se situe dans le peloton de tête des départements français, le département enregistre un double phénomène de disparition des terres cultivables (près de 2 000 ha par an dans les années 1980, moins dans les années 2000) et de réduction d'environ 30 % du nombre d'agriculteurs dans les années 2010[52]. Cette tendance se retrouve au niveau de la commune où le nombre d’exploitations est passé de 6 en 1988 à 5 en 2010. Parallèlement, la taille de ces exploitations augmente, passant de 94 ha en 1988 à 118 ha en 2010[51]. Le tableau ci-dessous présente les principales caractéristiques des exploitations agricoles de Champeaux, observées sur une période de 22 ans :

| 1988 | 2000 | 2010 | |

|---|---|---|---|

| Dimension économique[51] - [Note 9] | |||

| Nombre d’exploitations (u) | 6 | 4 | 5 |

| Travail (UTA) | 16 | 9 | 6 |

| Surface agricole utilisée (ha) | 563 | 536 | 590 |

| Cultures[53] | |||

| Terres labourables (ha) | 556 | 536 | 590 |

| Céréales (ha) | 337 | 291 | 346 |

| dont blé tendre (ha) | 257 | 271 | 241 |

| dont maïs-grain et maïs-semence (ha) | 54 | s | 60 |

| Tournesol (ha) | 0 | ||

| Colza et navette (ha) | s | s | 69 |

| Élevage[51] | |||

| Cheptel (UGBTA[Note 10]) | 0 | 0 | 0 |

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

_Coll%C3%A9giale_Saint-Martin_Fa%C3%A7ade_ouest_et_flanc_sud.jpg.webp)

Monuments historiques

Champeaux compte deux monuments historiques sur son territoire.

- Collégiale Saint-Martin de Champeaux (classée monument historique par liste de 1840[54]).

- C'est l'une des plus grandes églises d'Île-de-France[55], dernier reste d'une communauté créée par sainte Fare (l'abbaye de Faremoutiers) puisque l'église paroissiale a été détruite à la Révolution et les autres bâtiments religieux encore debout sont devenus des habitations.

- Elle contient notamment des stalles en chêne du XVIe siècle et des pierres tombales gothiques du XIVe siècle. En restauration depuis la tempête de 1999, l'église est ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.

- Château d'Aunoy (inscrit monument historique par arrêté du 25 avril 1986[56]).

- Ce château médiéval a été reconstruit (sans bois pour la structure de sa toiture) à la suite d'un incendie au XVIIIe siècle. Il abrite l'un des premiers parcs à l'anglaise réalisés en France comprenant des étangs, fabriques, une glacière, des plantations d'essences variées d'arbres dont un magnifique platane datant de la construction du château en 1750. Ben Bella y a été interné à la suite du détournement de son avion pendant la guerre d'Algérie.

Autres éléments du patrimoine

- Chapelle Notre-Dame de Roiblay : le prieuré de Notre-Dame, dont elle est le dernier vestige, datait du XIIe siècle et un pèlerinage y avait lieu du XIIIe siècle au début du XXe siècle.

- Au début du XIXe siècle cette chapelle était sur le territoire de la commune de Blandy-les-Tours. L'histoire locale affirme qu'elle était voûtée dans le style gothique.

- La chapelle actuelle, rebâtie en 1803 (en plus petites dimensions et non-voûtée), a été rattachée à Champeaux en 1822 pour son aspect civil, et en 1829 pour son aspect spirituel. En échange, Blandy-les-Tours reçut la ferme de Chaunoy en 1831[34].

Personnalités liées à la commune

- Guillaume de Champeaux né à Champeaux vers 1070.

- François d'Auvergne, conseiller du roi en sa chambre du trésor à Paris, seigneur d'Aulnoy près Champeaux. Il devint seigneur d'Achères et de Meun par son mariage avec Marie Benoit

- Antoine Sanguin, chanoine de Champeaux, devint abbé commendataire de Fleury, maître de la Chapelle royale, évêque d'Orléans, cardinal-prêtre de Meudon[57], grand aumônier de France, évêque de Limoges, cardinal-prêtre au titre de San Crisogono, archevêque de Toulouse

- Étienne Poncher, chanoine de Champeaux, devint archevêque de Tours[57]

- Étienne de la Barre (dit aussi Antoine de la Barre), chanoine de Champeaux, devint doyen de Saint-Martin de Tours[58], évêque d'Angoulême[57], et archevêque de Tours en 1528 ; décédé le 12 janvier 1547[58].

- Alexandre Lascaris de Vintimille, parent de l'archevêque de Paris, nommé à 14 ou 15 ans chanoine de Champeaux, devint l'avant-dernier évêque de Toulon en 1759[57] - [59].

Champeaux au cinéma

Le bourg de Champeaux (dont notamment : la mairie, la poste, la boulangerie, la place du village, l'hôtel de France) a servi de décor aux scènes du film La Soupe aux choux (avec Jean Carmet et Louis de Funès) qui, selon le roman, est censée se dérouler à Jaligny-sur-Besbre dans l'Allier.

Il a également servi de décor en février 2005 pour Les Rois maudits de Josée Dayan, la collégiale et ses abords représentant le concile d'Avignon (épisode IV) et pour un tournage d'un téléfilm russe.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Blason | De gueules, à une épée d'argent à la pointe abaissée, posée en bande, et la lame couverte d'un manteau d'or, accompagnée de trois losanges du même et surmontée d'un lambel d'or. |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Contrairement au hameau ou écart qui est un groupe d’habitations , un lieu-dit n'est pas forcément un lieu habité, il peut être un champ, un carrefour ou un bois...

- En raison des arrondis, la somme des pourcentages n’est pas toujours égale à 100 %.

- Voir la Loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (loi SRU).

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- L'orientation technico-économique d'une exploitation est la production dominante de l'exploitation, déterminée selon la contribution de chaque surface ou cheptel à la production brute standard.

- L'indicateur s signifie que la donnée n'est pas diffusée par respect du secret statistique.

- L'Unité gros bétail alimentation totale (UGBTA) est une unité employée pour pouvoir comparer ou agréger des effectifs animaux d’espèces ou de catégories différentes (par exemple, une vache laitière = 1,45 UGBTA, une vache nourrice = 0,9 UGBTA, une truie-mère = 0,45 UGBTA).

- Cartes

- « Champeaux - Occupation simplifiée 2017 », sur cartoviz.institutparisregion.fr (consulté le ).

- IAU Île-de-France, « Évolution de l'occupation des sols de la commune vue par photo aérienne (1949-2018) », sur cartoviz.institutparisregion.fr (consulté le ).

- « Géoportail de l’urbanisme », sur https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Carte des petites régions agricoles en Seine-et-Marne », sur driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

Références

- « Communes limitrophes de Champeaux » sur Géoportail..

- « Communes limitrophes de Champeaux » sur Géoportail..

- « Plan séisme consulté le 5 mars 2020 ».

- Sandre, « Fiche cours d'eau - L’Almont (F44-0400) » (consulté le ).

- François Duriot, Monographie communale de Champeaux, 1888, republié par les Archives départementales de Seine-et-Marne, « Monographies communales de Seine-et-Marne ».

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Ru de la Prée (F4455000) ».

- Site SIGES - Seine-Normandie consulté le 5 juillet 2018

- « SAGE dans le département de Seine-et-Marne », sur le site de la préfecture de Seine-et-Marne (consulté le ).

- « SAGE Yerres - Documents », sur https://www.gesteau.fr/ (consulté le ).

- site officiel du Syndicat mixte pour l’Assainissement et la Gestion des eaux du bassin versant de l’Yerres (SYAGE)

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le ).

- « Orthodromie entre Champeaux et Melun-Villaroche », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Melun - Villaroche - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le ).

- « Station météorologique de Melun - Villaroche - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le ).

- « Liste des zones Natura 2000 de la commune de Champeaux », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Liste des ZNIEFF de la commune de Champeaux », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Liste des espaces protégés sur la commune de Champeaux », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- Agnès Rousseaux, « Mini-marée noire en Seine-et-Marne », Bastamag, 19 juin 2013, consulté le 27 juin 2013.

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Paris », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Liste des lieux-dits français », sur MémorialGenWeb (consulté en ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole) », sur www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr (consulté le ).

- IAU Île-de-France, « Mode d'occupation du sol de l'Île-de-France », sur www.institutparisregion.fr (consulté le ).

- « Nomenclature du MOS en 11 postes », sur www.iau-idf.fr (consulté le ).

- « Etat d'avancement des documents d'urbanisme locaux au 01/11/2019 », sur /www.seine-et-marne.gouv.fr (consulté le ).

- Statistiques officielles de l'Insee, section Logement consulté le 22 mai 2020

- Chartrier de la collégiale de Saint-Martin de Champeaux. Jean Dufour. 2009.

- Droit de Touly : les boulangers, et taverniers qui vendaient du pain, devaient payer une somme au fermier de la Communauté de l'église St Martin de Champeaux. En 1540 cette somme était de 1 denier parisis, payable chaque lundi sous peine d'une amende de 60 sols parisis.

- Champeaux - Les activités artisanales et agricoles aujourd'hui disparues sur le site de la commune.

- Industries disparues à Champeaux, sur le site de la commune.

- Champeaux - tourisme sur le site de la commune.

- « Le service public local de l’eau potable et de l’assainissement. », sur https://www.vie-publique.fr/, (consulté le ).

- « Seine-et-Marne - Assainissement collectif », sur eau.seine-et-marne.fr (consulté le ).

- « Commune de Champeaux - organisation des services d'eau et d'assainissement », sur l'observatoire national des services d'eau et d'assainissement (consulté le ).

- « CC Brie des Rivières et Châteaux (CCBRC) - Communes adhérentes et compétences », sur l'observatoire national des services d'eau et d'assainissement (consulté le ).

- « CC Brie des Rivières et Châteaux (CCBRC) - Services et indicateurs », sur l'observatoire national des services d'eau et d'assainissement (consulté le ).

- « Tout savoir sur l’assainissement non collectif », sur le portail ministériel de l'assainissement non collectif (consulté le ).

- « Le SMAAEP de Crécy_Boutigny et Environs - Services en propre », sur l'observatoire national des services d'eau et d'assainissement (consulté le ).

- « CC Brie des Rivières et Châteaux (CCBRC) - Services et indicateurs », sur l'observatoire national des services d'eau et d'assainissement (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune de Champeaux (77082) », (consulté le ).

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Département de Seine-et-Marne (77) », (consulté le ).

- Festival d'Art sacré, site de la Collégiale de Champeaux

- Agnès Rousseaux, « Mini-marée noire en Seine-et-Marne », Bastamag, publié le 19 juin 2013, consulté le 23 juin 2013

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans la commune de Champeaux », sur http://recensement-agricole.agriculture.gouv.fr/ (consulté le ).

- « L'agriculture en Seine-et-Marne », sur www.seine-et-marne.gouv.fr (consulté le ).

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans la commune de Champeaux », sur le site « Agreste » du service de la statistique et de la prospective (SSP) du ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt. (consulté le ).

- « Collégiale Saint-Martin de Champeaux », notice no PA00086860, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Les dimensions de l'édifice sont les suivantes : longueur 65 m, largeur 20 m, hauteur 15 m. Cf. Marcel Lacroix, La Collégiale St Martin-de-Champeaux (Seine-et-Marne) : Monument historique XIIe-XIIIe siècles, Paris, Association des amis de la collégiale Saint-Martin de Champeaux, s.d., 16 p., p. 7.

- Notice no PA00086859, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Voyage de Champeaux à Meaux, fait en 1785. Abbé Henry Goudemetz, 1892. Chapitre Notice historique sur Champeaux, pp. 139-164.

- 1536 : Enquête pour retrouver un Livre d’heures de François Ier. Jean-Luc Deuffic.

- Le clergé - liste des archevêchés et évêchés dans Almanach royal, pour l'année 1780. Laurent d'Houry (p. 63) indique aussi le montant de la taxe pour la cour de Rome et le revenu pour chaque évêché et archevêché, ainsi que le nombre de cures qui sont la source de ces revenus.