Abbaye de Faremoutiers

Située à quelques kilomètres à l'ouest de la ville de Coulommiers, l’abbaye Notre-Dame de Faremoutiers est fondée à l'époque mérovingienne vers 620 par sainte Fare. Le symbole héraldique de la double crosse, figurant encore sur le blason de la commune de Faremouriers, rappelle que Notre-dame de Faremoutiers a eu le rang d'abbaye royale. Cette abbaye était un monastère double, le premier du genre en France, accueillant moines et moniales. Deux fois détruit, il a connu plusieurs états architecturaux successifs, dont on peut voir aujourd'hui, à côté des bâtiments contemporains, des pans de fondation médiévales.

| Abbaye de Faremoutiers | |||

| Présentation | |||

|---|---|---|---|

| Culte | Catholicisme | ||

| Type | Abbaye | ||

| Début de la construction | VIIe siècle | ||

| Site web | |||

| Géographie | |||

| Pays | |||

| Région | Île-de-France | ||

| Département | Seine-et-Marne | ||

| Ville | Faremoutiers | ||

| Coordonnées | 48° 48′ 07″ nord, 2° 59′ 51″ est | ||

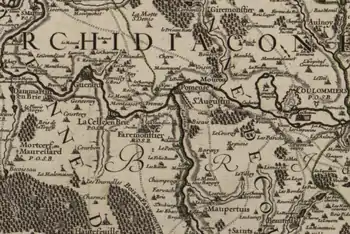

| Géolocalisation sur la carte : Île-de-France

Géolocalisation sur la carte : France

| |||

Fondation

Les fouilles archéologiques de 1989 sur les bâtiments de l'ancien couvent ont montré l'existence d'un habitat gallo-romain, donc antérieur à l'époque de la venue de sainte Fare. Fara (ou Burgundofara) était fille du comte de Meaux Hagnéric et sœur du futur saint Faron ; elle rencontre dans la villa familiale de Pipimisium (Poincy) vers 610 saint Colomban, venu d'Irlande ré-évangéliser le nord de la France, naissance de sa vocation.

D'abord en conflit avec son père qui veut la marier, elle devient malade puis est atteinte de cécité ; Fare est guérie par saint Eustache, compagnon de saint Colomban, et peut entrer dans la vie monastique sous l’évêque de Meaux Cagnoald, à Champeaux. Son père lui cédera ensuite des terres habitées d'Evoriacum (Pommeuse) près de la rivière l'Aubetin où elle fonde en 620 (sous le règne de Clotaire II) l'abbaye de Faremoutiers ; en l’honneur de sainte Fare, le village d'Evoriac sera renommé plus tard Fare-moutiers, c'est-à-dire étymologiquement « le monastère de Fare ».

Par son testament d', sainte Fare lègue ses biens à l'abbaye de Faremoutiers, qu’elle place sous l’invocation de la Vierge Marie (d'où son nom officiel de « Notre-Dame de Faremoutiers ») et de saint Pierre (seule la première invocation a subsisté). Dès le début, l’abbaye connaît un rayonnement certain au VIIe siècle. Sæthryth, fille ou belle-fille du roi d'Anna d'Est-Anglie, succède à Fare (décédée en 655) et reste abbesse jusqu’en 660 ; lui succèdent plus tard Æthelburh, fille d'Anna, et Eorcengota, fille d'Eorcenberht de Kent.

La position des Faronides, à l'origine de la fondation de l'abbaye de Faremoutiers mais aussi d'autres monastères en Brie (notamment Rebais, Jouarre et Reuil-en-Brie), est contestée au cours du VIIe, en particulier par d'anciennes familles neustriennes. Le maire du palais Ega s'en prend à Faremoutiers au cours des années 630, au point qu'en 641, le gendre d'Ega assassine le comte de Meaux faronide Chagnulf, frère de l'évêque Faron de Meaux, alors qu'il préside une session du tribunal à Augers-en-Brie[1].

Cette abbaye de la première vague colombaniste constitue alors un lien important entre le royaume franc des Mérovingiens et les royaumes anglo-saxons de Kent et d’Est-Anglie, dans le sud de l’Angleterre. Cette abbaye est placée sous la stricte règle de saint Colomban (Regula cujusdam patris ad monachos, et Regula cujusdam patris ad virgines). La règle interdit la viande (mais autorise volaille, œufs et poisson), les moines vont prier six fois par jour, et doivent pratiquer activités manuelles et intellectuelles, mais surtout avec le minimum de sommeil et des règles de mortification très strictes.

Fonction

Très rapidement, une école va fonctionner à l'abbaye. En effet, les fonctions sociétales d'une abbaye ou d'un simple monastère, au Moyen Âge, sont multiples jusqu'à l'apparition de l'État moderne. Il y a d'une part sa fonction spirituelle pour le salut de la société, dans ses bâtiments conventuels (pour la vie monastique), organisés autour du cloître ou de l'église abbatiale. Mais il y a d'autre part les bâtiments d'hospitalité, pour le public extérieur : école, infirmerie, hôtel de pèlerins, habitation des convers (membres laïcs de l'abbaye), portes de charité (Faremoutiers a conservé sa porte, dite « Porte des Pauvres »). S'y ajoutent encore des bâtiments dit de fabrique qui servent aux besoins logistiques immédiats de l'abbaye (atelier, boulangerie, écurie, étable, poterie, poulailler, etc.). Plus loin encore, au travers du village, l'abbaye a édifié des croix, spécifiques aux pèlerins. Cette diversité des fonctions se retrouve dans les principaux « offices » (responsabilités) des moniales : abbesse (dirigeante), chantre (musique sacrée), cellérière (affaires de justice), économe, chambellan (relation extérieures), infirmière, aumônière (assistance aux pauvres), bibliothécaire, pitancière (nourriture des jours maigres), apothicaire (pharmacie), mère des convers, vicaire (messe dans l'église paroissiale), mère des novices, la maréchale (pour ferrer les animaux), réfecturière (pour le réfectoire), jardinière, camériste (pour les vêtements), etc.

Tout ceci suppose, en plus du terrain propre de l'abbaye et du travail des moniales et servantes, que l'abbaye soit bien pourvue en biens temporels (terres, fermes, moulins, granges, etc.) et en revenus fiscaux locaux liés aux privilèges cléricaux et seigneuriaux. Favorisée par l'attention de plusieurs rois de France, par la renommée de ses abbesses dirigeantes et de ses reliques de saintes, l'abbaye de Faremoutiers s'est ainsi constituée localement un capital puissant (elle est par exemple possessionnée comme haute seigneurie de Jouy-sur-Morin à plus de 20 km à l'est de l'abbaye et en exploite directement un moulin jusqu'au XVIIIe siècle) dans cette partie de la Brie au travers de legs et donations de différentes classes sociales. Les établissements conventuels de type bénédictin, avec leur principe de travail manuel pour les moines, ont d'ailleurs eu au Moyen Âge un rôle de développement économique et technologique local ; c'est le cas par exemple en France dans l'histoire de la diffusion de la carpe et surtout du lapin domestique, pour des raisons religieuses et économiques) ce dont témoigne localement à Faremoutiers le nom de « parc de la Garenne » sur le site de l'ancien monastère. Les produits agricoles et artisanaux des abbayes bénédictines (comme dans le Sud-Est les liqueurs de Lérins ou la liqueur verte, la liqueur Bénédictine n'est plus fabriquée par les moines depuis la Révolution Française) sont aujourd'hui visibles par le grand public sur des sites internet d'abbaye ou intercommunautaires).

Moyen Âge

À l'époque Carolingienne, l'abbaye de Faremoutiers a conservé son prestige, dirigée par Rothilde (fille de Charlemagne), et de Madelgarde, puis par Berthe, une fille de Lothaire Ier et par Rothilde II, toutes donc de la dynastie royale des Carolingiens. Les reliques de Sainte-Fare et de Sainte Agnès attirent aussi des pèlerins à l'hostellerie de l'abbaye, qui fortifie encore ses positions.

C'est aussi le moment où elle commence à suivre, au IXe siècle, la règle Bénédictine (ordre de l'empereur Louis le Pieux à toutes les abbayes) avec sa division de la journée en base de huit heures (de complies à matines). Les bénédictins n'ont jamais constitué un Ordre monastique, au sens strict organisation unifiée et centralisée (une simple « Confédération bénédictine » ne verra le jour qu'en 1893) ; pour les noniales, les religieuses bénédictines portaient la robe noire avec un scapulaire de même couleur.

Des Xe au XIe siècles, comme dans l'ensemble du royaume la crise sociétale atteint le clergé régulier, atteint par une crise économique, morale, et surtout impliqué politiquement dans les relations féodo-vassaliques (abbaye tenant rôle de seigneurie) ; il faut attendre le XIIe siècle pour voir les effets de la réforme Grégorienne, et la discipline se rétablir à l'abbaye. C'est justement à cette époque-là (1140, sous le règne de Louis VII le Jeune) qu'un incendie détruit complètement l'abbaye dans son premier état : il faudra cinq années pour le reconstruire, et surtout lever des fonds en faisant pérégriner dans le pays ses précieuses reliques.

L'évêque de Chartres accusera l'abbaye de Faremoutiers de désordres[2], mais ses reproches s'adressent surtout au monastère de la Gloire-Dieu à Gy.

À la fin de la guerre de Cent Ans, il est signalé que l'abbaye a fait l'objet d'un pillage par la soldatesque, en 1445.

Temps modernes

Le redressement matériel sous l'abbatiat de Jeanne Chrétien, dans les dernières années du XVe siècle n'empêche pas les polémiques, dans un contexte d'agitation religieuse précédant la Réforme sur le mode de vie dans les abbayes : en 1495, trois sœurs avaient des enfants, vivant à leurs côtés, et l'évêque de Meaux laisse transparaître des critiques.

À partir de la Renaissance, les abbesses de Faremoutiers furent nommées par le roi (et non plus élues par les sœurs avec approbation de l'évêque), dans le cadre du concordat de Bologne (1516) ; de grands noms se succéderont à l'abbatiat du XVIe au XVIIe siècle : Louise de Bourbon (de la branche des princes de Bourdons-Vendôme, morte en 1586), Françoise de la Châtre (de la famille des barons de Montfort, morte en 1605), Marie-Anne de Béringhen. Ce qui n'empêchera pas le succès initial de la Réforme protestante dans plusieurs villes et les villages de la Brie à quelques lieues du monastère (Coulommiers, Saint-Siméon, Saint-Denis-lès-Rebais, La Ferté-sous-Jouarre).

L'abbaye a retenu les attentions royales au XVIIe siècle, Louis XIII la dotant d'une garde au village, et Louis XIV faisant venir son architecte Mansart pour la reconstruction du corps de logis de l'abbaye. Après sa mort et une vie agitée, la princesse de Clèves laissera la conservation de son cœur à l'abbaye, de 1684 jusqu'à nos jours sous une épitaphe de marbre noir. Toujours sous le règne de Louis XIV, Bossuet, l'évêque écrivain de Meaux tenait l'abbaye de Faremoutiers en haute estime, comme une "sainte maison" et il entretint d'excellents rapports avec le monastère, avec des lettres et visites nombreuses (succès auprès de ses religieuses de ses Méditations sur l'Évangile et les Élévations sur les Mystères).

Faremoutiers traversera plus difficilement le XVIIIe siècle, passant pour avoir été touchée par la crise janséniste, avec un long procès civil entre l'abbaye et le diocèse de Meaux, et avec un patrimoine économique mal entretenu, et difficilement maintenu par les dernières abbesses : Claude de Durfort (de la famille des ducs de Duras), Françoise de Molé (de la famille du conseiller du roi), Charlotte-Julie le Normant, Mme de Maupeou (de la famille du chancelier de Louis XV).

Époque contemporaine

La période révolutionnaire sera par contre rapidement fatale à l'abbaye : l'Assemblée nationale le 4 août 1789 vote l'abrogation des privilèges ; pour sauver l'État de la faillite, les biens du clergé sont nationalisés (motion Talleyrand-Mirabeau) le . Tout se passe très vite ensuite.

Puis le c'est la suppression des ordres monastiques, et le la mise en place de la Constitution civile du clergé. L'ancien patrimoine temporel de l'abbaye restera à l'État ou sera redistribué dans le cadre des biens nationaux (vente en 1791) ; et la dispersion finale des quarante-trois religieuses de l'époque, a lieu fin 1792. Les bâtiments de l'abbaye servent alors de casernement militaire jusqu'en 1796, puis de carrière de pierres aux habitants jusqu'au début du XIXe siècle.

Les lieux deviendront une belle propriété privée, dotée d'un grand bassin, avec les ruines encore restées en place. Ce n'est qu'un siècle plus tard, en 1930 seulement, que des bénédictines résidant près de là, à Amillis (où se trouvent encore les reliques de Sainte Flodeberte, ancienne moniale de Faremoutiers), se réinstallèrent sur les lieux mêmes de la fondation de Sainte Fare, dans un petit corps de bâtiments : c'est la recréation de l'abbaye actuelle, qui compte aujourd'hui huit moniales.

En relation avec le public, l'abbaye fait célébrer l'eucharistie et chante les offices monastiques. La pratique d'hôtellerie de repos existe encore, mais sous forme restreinte (pendant la journée). À la différence d'autres communautés bénédictines de Seine-et-Marne, comme à l'abbaye de Jouarre avec sa production de céramiques, les moniales de Faremoutiers ne vendaient pas au public le fruit de leur travail manuel.

Aujourd'hui, l' abbaye est ouverte au public et une vente de produits , dont des produits artisanaux est proposée aux visiteurs[3].

Liste des abbesses

- 620-655. Sainte Fare de Meaux

- 655-660. Sainte Sedride d’Est-Anglie[4]

- 660-695. Sainte Aubierge d’Est-Anglie[4]

- 695-7??. Sainte Earcongothe de Kent

- 787-815. Hiltrude de Francie

- 8??-852. Sainte Rothilde I de Francie

- 852-877. Bertrade de Germanie

- 877-9??. …

- 892-922. Rothilde II de Francie.

- 922-9??. Judith

- 9??-9??. Aveline

- 9??-9??. Hildegarde

- 9??-1137. …

- 1137-1146. Risende

- 1146-1154. Emma

- 1154-1212. Lucienne de La Chapelle

- 1212-1215. Marguerite Ire

- 1215-1219. Hersende de Touquin

- 1219-1240. Eustachie

- 1240-1252. Julienne de Grez de Nesle-en-Brie

- 1252-1272. Sibylle

- 1272-1289. Avoie

- 1289-1290. Marguerite II de Mons

- 1290-1312. Marguerite III de Chevry

- 1312-1341. Marguerite IV de Mons

- 1341-1346. Mathilde de Joinville de La Malmaison

- 1346-1363. Jeanne Ire de Noyers

- 1363-1383. Marguerite V de Lully d’Ancre

- 1383-1409. Marguerite VI de Noyers

- 1409-1417. Jeanne II de Châteauvillain

- 1417-1434. Denise du Sollier

- 1434-1439. Jeanne III Rapillard

- 1439-1454. Isabelle Ire de Mory

- 1454-1490. Jeanne IV de Bautot

- 1490-1511. Jeanne V Chrestienne d’Harcourt-Beuvron

- 1511-1515. Madeleine d'Orléans

- 1515-1518. Marie Ire Cornu de Villeneuve

- 1518-1531. Jeanne VI Joly

- 1531-1555. Marie II Baudry

- 1555-1563. Antoinette de Lorraine-Guise

- 1563-1567. Françoise Guillard

- 1567-1573. Marie III Violle

- 1573-1586. Louise Ire de Bourbon-Montpensier

- 1586-1593. Isabelle II de Chauvigny

- 1593-1605. Anne de La Châtre de Maisonfort

- 1605-1643. Françoise Ire de La Châtre de Maisonfort

- 1643-1677. Jeanne VII Anne de Plas de Lectoure

- 1677-1685. Marie IV Thérèse-Constance du Blé d’Uxelles

- 1685-1721. Marie V Anne-Généreuse-Constance de Beringhen d’Armainvilliers

- 1721-1726. Louise II Charlotte-Eugènie-Victoire de Beringhen d’Armainvilliers

- 1726-1743. Olympe-Félicité-Sophie-Fare de Beringhen d’Armainvilliers

- 1743-1745. Françoise II Catherine Molé de Champlâtreux

- 1745-1759. Marie-Renée de Maupeou

- 1759-1775. Charlotte-Julie Lenormant des Forts d’Etiolles

- 1775-1791. Claude de Durfort de Léobard

Source : Gallia Christiana

Notes et références

- (en) Geneviève Bührer-Thierry, Charles Mériaux, 481-888 - La France avant la France, Paris, Editions Belin, , 688 p. (ISBN 978-2-7011-9188-1), p. 87

- « la renommée très honteuse du monastère de Sainte-Fare qui n'est plus un lieu de sanctification mais un lieu de perversion pour femmes damnées s'abandonnant à tous les vices […] ».

- « La Boutique », sur Abbaye Notre Dame de Faremoutiers (consulté le )

- Sainte Fare/ Association Les Amis de Saint Colomban de Luxeuil.

Voir aussi

Sources et bibliographie

- Cartulaire de l'abbaye de Farmoutiers, au diocèse de Meaux (actuellement cote Ms 358, au service des Manuscrits de la Bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris) ; c'est un assemblage de parchemins patrimoniaux de l'abbaye, rédigé au XVIe siècle en latin.

- Régine Pernoud, Les Saints au Moyen Âge - La sainteté d’hier est-elle pour aujourd’hui ?, Paris, Plon, , 367 p. (ISBN 2-259-01186-1), p. 95-97.

- Pierre Riché, Dictionnaire des Francs : Les temps Mérovingiens, Éditions Bartillat, 1996, (ISBN 978-2-84100-008-1)

- P. Brodard et J. Taupin, Sainte-Aubierge : notice historique, Éditions Abit, Coulommiers, 1936.

- Eugène de Fontaine de Resbecq, Histoire de Faremoutiers, Éditions Res universis, 1991, (ISBN 978-2-87760-669-1)

- Eugène de Fontaine de Resbecq, L'abbaye royale de Faremoutiers, (lire en ligne)