Émigration italienne

De la fin du XIXe jusqu’au milieu du XXe siècle, une importante émigration italienne se produit. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, l'Italie est un réservoir à main-d’œuvre pour les pays industrialisés d'Europe, mais aussi pour les États-Unis et plusieurs pays d’Amérique du Sud. Pendant longtemps, des flux de ses migrants se sont installés de par le monde avec plus ou moins de difficulté.

Les immigrés italiens se sont installés dans de nombreux pays, principalement en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Les pays secondaires de l'immigration italienne sont des pays d'Amérique centrale, mais aussi l'Australie, la Tunisie, l'Algérie, la Libye, l'Albanie, la Grèce, l'Afrique du Sud, l'Espagne, la Somalie, la Suisse, la France métropolitaine, l'Allemagne ou encore la Belgique.

Grande émigration

Dès l’unité italienne accomplie, le nouveau royaume d’Italie amorce, comme d’autres puissances européennes, sa révolution industrielle. L’Italie a du mal à rattraper des pays déjà plus avancés, tels que l’Allemagne ou le Royaume-Uni, souffrant également d’un manque de matières énergétiques, notamment de charbon, essentiel durant cette période.

| Date à laquelle la valeur de la production industrielle a dépassé la valeur de la production agricole[1] |

- | Date à laquelle le nombre d'actifs employés dans l'industrie a dépassé le nombre d'actifs employés dans l'agriculture |

- |

|---|---|---|---|

| 1820 | 1841 | ||

| 1845 | 1890 | ||

| 1879 | 1890 | ||

| 1890 | 1907 | ||

| 1900 | 1920 | ||

| 1900 | 1920 | ||

| 1925 | 1950 | ||

| 1935 | 1954 | ||

| 1961 | |||

| 1970 | |||

| 1981 | |||

La transition démographique génère une surpopulation dans les campagnes ; les structures agraires de transforment ; l’Italie va connaître plusieurs grandes vagues d’émigration.

Première vague : 1880-1914, l’ouverture des principales voies de migration

L'Italie moderne a pris naissance en 1861, quand les rois de la maison de Savoie unifient la péninsule Italienne par l'annexion des différents États dans lesquels l'Italie est divisée depuis des siècles. L'Italie est constituée de 15 millions d'habitants au Centre-Nord, auxquels s'ajoutent les 9 millions de l'ancien royaume des Deux-Siciles (7 de la péninsule méridionale et 2 de la Sicile). Ainsi, avec l'annexion des États pontificaux en 1870, l'Italie a approximativement 25 millions d'habitants (contre environ 40 millions en Allemagne et environ 30 millions au Royaume-Uni)[2]. Lors de l'unification de l'Italie, Naples - ancienne capitale du royaume des Deux-Siciles - devient la plus grande ville du pays avec 484 000 habitants, alors que Rome ne compte que 212 000 habitants. En 1900, l'Italie a un peu plus de 32 millions d'habitants.

Une grande partie de l'Italie au moment de l'unification est rurale et en 1861, presque 70 % de la population est composée d'agriculteurs. L'unification a brisé le système féodal: depuis le Moyen Âge et particulièrement dans le sud, les terres étaient la propriété inaliénable des aristocrates, des organisations religieuses ou du roi. La décomposition du féodalisme et la redistribution des terres ne permet pas aux petits agriculteurs de vivre de leur production. Beaucoup ne disposent que de toutes petites parcelles qu'il faut diviser au cours des successions patrimoniales[3]. L'Italie ne produit pas suffisamment de denrées alimentaires, la cause principale est le manque de capitaux et leur mauvais emploi, les riches propriétaires terriens, plutôt que d'améliorer leurs terres, préfèrent en acquérir de nouvelles ou investir en titres, ce qui constitue le meilleur signe de progression sociale. L'impact de la politique sur la santé de la population est important ; en 1880, par le manque de programmation de plans d'aménagement des zones marécageuses, 600 000 personnes sont touchées par la malaria, et, dans les campagnes du Nord, la pellagre se développe, causée par la misère et la malnutrition provoquant 104 000 cas.

À partir de la fin des années 1880, l’Italie connaît notamment une grave période de crise caractérisée comme « les années les plus noires de l’économie italienne » par l’historien G. Luzzatto, provoquée par trois évènements majeurs :

- La rupture commerciale avec la France

- Une crise agricole (aggravée par la rupture précédente)

- Une crise immobilière et bancaire.

C’est dans ce contexte économique morose que débutent les premiers départs massifs d’Italiens vers l’étranger. En même temps poussés par les transformations socio-économiques en cours dans le nord de la péninsule italienne qui touchent surtout la propriété de la terre, une partie des paysans vont être sollicités par les mines et industries de proches pays européens déjà industrialisés comme la France, la Belgique, l’Allemagne, la Suisse ou le Luxembourg (mécanique, acier, textile)... manquant déjà de main-d’œuvre.

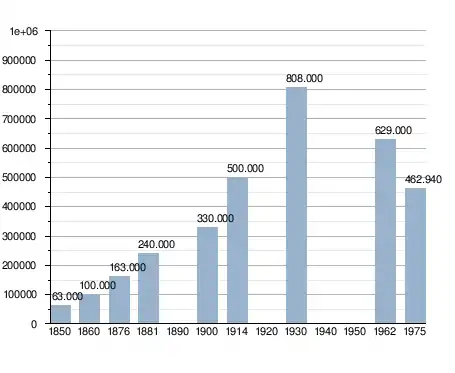

La direction générale de la statistique n'a commencé ses premières études statistiques officielles sur l'émigration qu'à partir de 1876. Les chiffres montrent comment l'émigration a augmenté de façon spectaculaire :

En extrapolant à partir des 25 millions d'habitants de l'Italie à l'époque de l'unification du pays, la fécondité et la mortalité, sans prendre en compte l'émigration, la population aurait dû atteindre environ 65 millions en 1970 alors qu'elle n'était, en raison de l'émigration au début du siècle, que de 54 millions[4].

Entre 1876 et 1900 on dénombre déjà plus de 220 000 départs annuels d’Italiens.

Le taux migratoire moyen qui n'est que de 8 ‰ en 1894, va s’élever à 10 ‰ en 1900, avant de culminer à 25 ‰ (soit 2,5 % de la population totale) en 1913 avec près de 875 000 départs hors des frontières[5]. En tout, de 1900 à 1915, ce seront plus de 8 millions d’Italiens qui quitteront le royaume[6].

L'émigration n'est pas particulièrement contrôlée par l'État. Les émigrants sont souvent entre les mains d'agents soucieux de leurs propres intérêts. Les abus conduisent à une première loi votée en 1888 pour placer les agences de l'émigration sous le contrôle de l'État[7].

La loi n.23 du crée un commissariat à l'émigration qui a pour objectif d'accorder des licences aux transporteurs, des coûts fixes de billets, un ordre aux ports d'embarquement, la surveillance des conditions de santé pour les jeunes, la mise en place d'auberges de jeunesse et d'établissements de soins, et de conclure des accords avec les pays d'accueil pour aider à prendre soin de ceux qui arrivent. Cela inclut les discussions sur la législation du travail aux États-Unis jugée discriminatoire à l'égard des travailleurs étrangers (1885) et même suspendre, pour un temps, l'émigration vers le Brésil, où de nombreux émigrants sont utilisés dans des conditions inacceptables[7]. Toutes ces mesures favorisent l'émigration.

Les mouvements d’émigration concernent presque toutes les régions, y compris les plus dynamiques, comme la Lombardie, la Ligurie, l’Italie centrale. Même si certains de ces taux sont cependant inférieurs à la moyenne, car plus peuplés, c’est ce nord italien qui fournit une part importante des migrants vers l’Europe, et le Sud vers les Amériques.

Émigration en France

Les facteurs qui ont contribué à l'émigration italienne en France sont nombreux. La France, qui a tendance à contenir la croissance de sa démographie, ne peut plus compter sur les pays limitrophes comme la Belgique ou la Suisse qui, sur le modèle français, ont un développement économique supérieur à l'Italie[8]. La France, dont le développement est plus précoce, a besoin pour soutenir son développement industriel et colonial d'une main d'œuvre importante. La proximité territoriale constitue un atout supplémentaire ainsi que la position de terre d'accueil que la France a traditionnellement tenue à l'égard des réfugiés politiques.

La première vague d'émigration italienne remonte à la fin du XIXe siècle, notamment en Savoie, avec l'arrivée de paysans en provenance du Frioul, du Piémont, de Gênes. Après la Première Guerre mondiale, une nouvelle vague est formée de migrants chassés par la pauvreté, et de réfugiés politiques. Des heurts avec la population existent (notamment en raison de la hausse du chômage dans les années 1930). La dernière vague s'installe dans les années 1950 et 1960.

C'est l'Italie septentrionale qui fournit le plus gros de la main-d'œuvre et particulièrement le Piémont avec 30 % des migrants, suivi de la Lombardie (20 %) et de l'Émilie-Romagne (10 %). Les principales zones d'implantation se trouvent à proximité des frontières, les Alpes-Maritimes (20 %), le Var (10 %) et les Bouches-du-Rhône (12 %) qui avec la Corse représentent le tiers de la population italienne. Le deuxième pôle est constitué des départements proches de la zone alpine avec le Rhône, la Savoie, Haute-Savoie et l'Isère. Le troisième pôle est la Seine qui compte 24 000 Italiens en 1896. Ce n'est qu'après la Première Guerre mondiale que de nouvelles régions attirent des émigrants: la Lorraine, le Nord-Pas-de-Calais, le Sud-Ouest (Lot-et-Garonne et Gers notamment)[9].

En 1900, les Italiens dépassent pour la première fois le nombre de Belges et en 1911 ils deviennent le premier groupe d'étrangers en France. À cette date, ils constituent 36 % des émigrés et 1 % de la population française[10].

En 2008, environ quatre millions de Français ont des origines italiennes[11].

Dans le chapitre intitulé « Mobilité et réussite sociales » de son Voyage en Ritalie, Pierre Milza cite les nombreux « Italiens et descendants d'Italiens ayant fait souche en France [qui] se sont illustrés et ont illustré leur pays d'adoption[12] ». Il ouvre son chapitre sur la définition donnée par le Who's Who in France pour définir ces personnalités : ce sont celles qui du fait de leur « notoriété, honorabilité, mérite, talent, compétence, contribuent à l'activité et au rayonnement de la France », et il évoque au fil des pages la présence notable de ces personnalités qui « constituent une fraction [...] de l'establishment hexagonal[12] » dans les domaines des arts, des lettres, du spectacle, des sports, de la politique, ou de l'industrie, et revendiquent leur « italianité », leurs origines italiennes ou franco-italiennes, en même temps que leur attachement à la culture française.

Présence italienne en France

Émigrations transatlantiques

Au milieu des années 1880, plus de 50 % des départs se font vers le continent américain, dont les 3 principales destinations sont essentiellement les États-Unis, mais aussi le Brésil et l’Argentine. Les habitants du Mezzogiorno sont les principaux migrants à tenter l’aventure outre-Atlantique, avec près de 70 % des départs vers les Amériques entre 1900 et 1914.

| date | Total | Destinations transocéaniques | Pourcentage |

|---|---|---|---|

| 1886-1890 | 221 669 | 131 005 | 59 |

| 1891-1895 | 256 510 | 147 443 | 57 % |

| 1896-1900 | 310 434 | 161 901 | 52 % |

| 1901-1904[13] | 510 012 | ... | ... |

| 1905-1907 | 739 661 | 458 303 | 62 % |

| 1908 | 486 674 | 228 573 | 47 % |

| 1909-1913 | 679 152 | 404 942 | 60 % |

| 1914 | 459 152 | 233 214 | 51 % |

États-Unis

Aux États-Unis, bon nombre d’entre eux ne pensent pas rester bien longtemps : 20 % à 30 % rentreront en Italie. Ils sont contraints à accepter les postes les plus pénibles physiquement et les plus dangereux. Ils vivent dans des conditions que des Américains eux-mêmes n'auraient jamais tolérées. Dans les années 1890, les Italiens représentent 90 % des employés des travaux publics de la ville de New York et la moitié d'entre eux sont manutentionnaires. Or 60 % de ces ouvriers étaient d'anciens agriculteurs ou métayers habitués à des travaux difficiles, comme l'a montré une étude menée en 1903 pour la ville de New York.

L'arrivée massive d'Italiens engendre une vague de violence parmi les Américains établis depuis plus longtemps sur le territoire, répondant selon eux, à des stéréotypes (on les dit sales, illettrés, dangereux, agitateurs, anarchistes, etc.). Après l'assassinat du chef de la police de La Nouvelle-Orléans par un membre de la Mafia, en , des Italiens sont au centre de manifestations un peu partout dans le pays. Dès lors, les États-Unis commencent à s'interroger sur les problèmes liés à l'immigration de populations, notamment du Sud et de l’Est de l’Europe.

Brésil

Au Brésil, entre 1870 et 1920 ce mouvement migratoire amena près d’1,25 million de personnes, principalement dans les plantations de café de la région de São Paulo. Selon les données de l'ambassade d'Italie de Brasilia, 25 millions de Brésiliens sont descendants d'immigrants italiens. Cette population étant considérée comme la plus importante d’oriundi (« descendants d’Italiens ») hors d’Italie.

.jpg.webp)

Migrations au sein de l’Europe industrielle

À partir de 1880, comme nous l’avons vu précédemment, les mines et industries des puissances européennes (notamment France, Belgique et Allemagne) en manque de main d’œuvre viennent puiser dans les familles paysannes sans terre, du nord de l’Italie. Ces ouvriers sans qualifications trouvent aussi dans ces pays d’autres emplois tels que les travaux routiers, les chemins de fer, le bâtiment. Ces émigrés installés en France, en Belgique, et en Allemagne, sont essentiellement dans les vallées de la Meuse et de la Moselle (France), de la Ruhr (Allemagne), en Belgique dans la Région du Centre (présence jusqu'à 70% de la population dans certaines communes) et du Borinage , ainsi que dans quelques grandes villes industrielles (Paris, Lyon, Marseille, Charleroi, Liège).

Au moment de la guerre de 1914-1918 des milliers d'Italiens émigrés en pays européens furent licenciés et nombre d'entre eux furent contraints de rentrer, souvent dans les campagnes du nord de la péninsule, où se trouvaient leurs familles, ou pour s’engager dans l’armée.

Comme le décrit François Cipollone dans une conférence à l’occasion du festival de la Géographie de Saint-Dié : « Ce retour massif vers la patrie où certains sont revenus pour s'enrôler dans l'armée, rappelaient à beaucoup de concitoyens que s'ils étaient des transnationaux ils n'étaient pas des apatrides. Ils étaient « l'autre Italie » qui n'avait pas peu fait pour participer au développement du pays, par les rentrées de devises. On peut être à la fois citoyen du monde et citoyen de son pays, de son village. »

On évalue à 350 000 les émigrés qui passèrent par la gare de Milan entre et . Cela aura pour conséquence de freiner, mais non pas d’arrêter, les mouvements migratoires entamés : il ne partira que 1,1 million d’Italiens durant ces quatre ans (contre 2,7 au cours des cinq années précédentes).

La majorité d’entre eux migreront vers les Amériques.

Certains auteurs ont pu mettre en évidence une arrivée de capitaux dans la péninsule, due à l’argent épargné par les émigrants. Ainsi entre 1891 et 1900, plus de 249 millions de lires sont rapatriés chaque année.

Ces capitaux ont eu pour effet d’apporter de l’argent neuf sur le marché italien et la possibilité de donner au pays non seulement les moyens de maintenir ses exportations, sans accroître démesurément le déséquilibre de sa balance de payements, mais de renforcer indirectement la valeur de la lire sur les marchés financiers internationaux.

Des efforts de limitation de l’immigration et de l’émigration italienne dans le monde

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, les immigrés italiens européens qui étaient retournés chez eux durant le conflit reviennent avec leur famille, souvent agrandie entre-temps. D’autres familles italiennes les suivent, s’installant aux mêmes endroits que les migrants de la première vague, à proximité des industries et mines d’Europe du Nord, devant faire face à la reconstruction et à une disparition de main-d’œuvre dues à 4 années de conflits, mais aussi dans les campagnes comme paysans, notamment dans le Midi de la France.

Aux États-Unis, le Congrès vote le Quota Act selon lequel ne sont autorisés à immigrer aux États-Unis que 3 % des nationalités présentes sur le sol américain en 1910. En 1924, le Congrès renforce cette loi en votant le National Origins Act, selon lequel ne sont autorisés à immigrer que 2 % de chaque communauté telle qu'elle était en 1890. Cette loi a été promulguée pour éviter l'immigration massive de populations en provenance du Sud et de l'Est de l'Europe.

L’arrivée du Fascisme au pouvoir en Italie aura pour effet de couper les liens avec certains pays d’accueil comme le Brésil. Dans le même temps le gouvernement de Benito Mussolini se met à contrôler les mouvements de population du pays.

Mussolini réglemente et encadre tout mouvement migratoire interne et externe ; il encourage les naissances et prône le retour à la mère patrie. Même avec une politique de prestige et d'armement censée relancer l’économie italienne, il ne réussit pas à arrêter ces flux de populations. Ainsi, tout cet arsenal n'empêche pas le départ de près de 2,6 millions d'émigrants dont beaucoup d'opposants au régime fasciste, surtout au début du régime.

Face à la fermeture de frontières comme celles des États-Unis ou le Brésil (avec la politique « anti-migratoire du Fascisme »), ces migrants réajustent leurs stratégies et s'en vont vers des pays tels que la France et l'Argentine qui leur restent ouverts. Ces deux pays accueilleront respectivement 45 % et 20 % des émigrés italiens durant l’entre-deux-guerres. En France ils sont plus de 800 000 ressortissants italiens à être comptabilisés lors du recensement de 1931.

Durant la crise des années 1930, les industries licencient massivement, certain(e)s régions/pays renvoient des immigrés italiens de leur sol. D’autres s’adaptent, comme en Moselle, où, malgré la récession, une partie d’entre eux restent pour travailler sur la ligne Maginot.

Avec le début de la Seconde Guerre mondiale, un grand nombre d’émigrants installés en Europe vont devoir retourner dans leurs familles en Italie : on comptera ainsi près de 150 000 Italiens revenus de France. Mais, durant cette période, des navires continuent, depuis les ports de Gênes ou Naples, à alimenter l'immigration aux États-Unis, bien que devenue plus restrictive.

À partir de 1945 ; dernière grande vague de migration italienne

Au sortir de la guerre, l’Italie est le seul pays développé qui n’a pas achevé sa transition démographique. Ainsi, elle bénéficie d’une main d’œuvre nombreuse, mais aussi mieux formée qu’au début du siècle, restant souvent inactive. Alors que tous les autres pays sont à l’heure de la reconstruction, cette main-d’œuvre italienne commence à être prisée dans les autres pays européens mais aussi en Argentine. L’État Italien essayera de « vendre » ses émigrés aux plus offrants. Par exemple, avec la Belgique où, le , fut signé, à Rome, le protocole d'accord économique entre l'Italie et la Belgique, prévoyant l'envoi de 50 000 travailleurs italiens contre l'approvisionnement de trois millions de tonnes de charbon annuel ou encore avec l'Allemagne en 1955 par lequel est pris le même type d'engagement en matière de migration ce qui amène presque 3 millions d'Italiens à passer la frontière pour chercher fortune.

Ces accords font changer en partie les trajectoires de migrations de l'après-guerre, les destinations extra européennes s'effondrant : les États-Unis n'acceptant, à partir des années 1950, que le regroupement familial et l'Amérique latine étant en pleine crise économique et politique.

La France, à elle seule, reçoit jusqu’au milieu des années 1970 1,8 million d'immigrés italiens : elle est devenue, à partir des années 1930, le premier pays d'accueil. Les Italiens dans ce pays sont maintenant « invisibles » : « ils sont accueillis comme des cousins un peu turbulents, mais fréquentables ». Mais ce pays est délaissé progressivement pour d’autres destinations telle que l’Allemagne, la Belgique, le Luxembourg ou la Suisse, où les conditions de travail et les salaires sont meilleurs. L’Italie des années 1950 connaît dans le même temps un « boom économique » sans précédent (les Trente Glorieuses) avec tout d'abord des produits italiens bon marché favorisés par des salaires faibles et les débuts de l’ouverture européenne. À partir de 1975 les immigrants deviennent plus nombreux que les émigrants.

Au début du XXIe siècle, 600 000 citoyens italiens de quatrième génération sont présents en Allemagne surtout d'origine sicilienne, calabraise et des Pouilles alors qu'ils sont 500 000 en Suisse auquel s'ajoutent des Vénitiens et des Émiliens[15]. Beaucoup ont un double passeport et la possibilité de voter dans les deux pays.

En Belgique et en Suisse, la communauté italienne reste la plus importante représentation étrangère bien que beaucoup soient rentrés en Italie à la retraite et souvent les enfants et petits-enfants sont restés dans le pays de naissance où ils ont désormais leurs racines.

Migrations internes

Les migrations internes sont nombreuses au cours des années 1950 et 1960, elles sont essentiellement de deux types :

- Le déplacement des jeunes des campagnes vers les villes pour des raisons estudiantines.

- Le déplacement vers le triangle industriel du Nord-Ouest par des jeunes hommes ayant un faible niveau d'étude. Les femmes migrent dans un second temps suivant le principe du regroupement familial.

Depuis 1995, le SVIMEZ (Institut pour le développement du Mezzogiorno, sud du pays) commence à observer une reprise des migrations internes. L'origine des flux est toujours le Mezzogiorno mais la destination est maintenant le Nord-Est et une partie du centre du pays. Les régions les plus ciblées sont la Lombardie orientale, la Vénétie, L'Émilie-Romagne, la Toscane et l'Ombrie.

Populations ayant des ascendants d'origine italienne

Anti-italianisme lié à l'immigration

Le phénomène d'« italophobie » est surtout présent dans les pays Amérique du Nord et d'Europe septentrionale caractérisés par une importante immigration italienne destinée à couvrir les secteurs économiques considérés comme pénibles, comme celui des mineurs que les habitants des pays concernés refusent pour des raisons sanitaires et de convenances sociales.

Quelques exemples dans l'histoire

- En 1890 à La Nouvelle-Orléans onze Italiens sont lynchés, tous Siciliens, accusés d'avoir tué le chef de la police urbaine David Hennessy (en)[22].

- En Aigues-Mortes est le théâtre d'un conflit entre ouvriers français et italiens employés dans les marais de Peccais (marais salant), qui se termine par huit morts et une cinquantaine de blessés parmi les travailleurs italiens. La tension qui s'ensuivit conduisit les deux pays sinon à la guerre, en tout cas à l'incident diplomatique[23].

- Le New York Times publie le : « Nous avons dans notre ville à peu près 30 000 Italiens provenant presque tous de la province de Naples où jusqu'à peu, le brigandage était l'industrie régionale. Il n'y a rien d'étrange à ce que ces bandits continuent leur activité d'origine ». La violence est présentée comme un produit d'importation associé à la culture et à la tradition des immigrants italiens[24].

- Pendant le procès des anarchistes italiens Sacco et Vanzetti, à Boston en 1927, les sentiments à l'encontre des immigrants italiens apparaissent avec évidence et contribuent, sans être l'élément décisif, à leur condamnation à mort.

Termes utilisés pour nommer les Italiens[25]

- Macaroni (utilisé dans les années 1950 et 1960 en Belgique contre les mineurs italiens)

- Spaghetti

- Spagettifresser (mangespaghetti, dans les pays de langue allemande. Fressen désigne l'animal qui dévore, c'est péjoratif)

- Los Polpettoes

- Pizzagang

- Garlics

- Calzone

- Maiser (en Suisse, mangeur de polenta, polentone)

- Mozzarellanigger

- Greaseball (aux États-Unis, pour la propreté et la mode de la brillantine)

- Dago (aux États-Unis, utilisé pour les Latinos, de Diego ou de dagger, couteau)

- Gino (au Québec et Belgique Féminin : Gina)

- Guido (au Québec. Féminin : Guidette)

- Goombah (dans la zone de New York, de l'italien compare, à travers le dialecte cumpà)

- Wop (du napolitain guappo)

- Wog (utilisé contre tous les hommes de peau sombre, mate, ou bronzée mais pas noire)

- Itakas (en Allemagne, jeu de mots entre Italie et Ithaque qui renvoie à vagabonds)

- Rital (en France)[26]

- Cicio (en Belgique)

- Carcamano (au Brésil, signifie malin, voleur, l'action de surcharger la balance avec la main)

- Tano (en Argentine, signifie Napoletano)

- Mangiabroccoli (en Argentine)

- Gringo (en Argentine)

- Tschinggali (en Suisse, fin XIXe siècle, de la transcription du mot cinq, utilisé dans un jeu très pratiqué par les Italiens)

- Minghiaweisch (en Suisse pour les Italiens de seconde génération)

- Tony (aux États-Unis avec l'intention de mettre en évidence ce prénom très commun et faire en même temps un jeu de mots, Antonio = Tony = TO NY traduction de À NY = celui qui va À New-York).

- Lucchesi, Lucchesacci est le surnom donné aux Italiens par les Corses. De la ville de Lucques. L'augmentatif lucchesacci est fortement péjoratif.

- Babi Terme de la région marseillaise issu de l'occitan, signifiant crapaud, pour évoquer les immigrés italiens et leur descendance, cette expression n'est pas forcément appréciée des enfants ou petits-enfants d'immigrés italiens, c'est un terme qui peut paraître insultant… Victor Gelu évoque également les surnoms de Bachin et de Quècou (ou Cacou) pour désigner les italiens à Marseille, tous deux dérivés des formes génoises des diminutifs des prénoms Jean-Baptiste et François

- Minchiati (en Belgique, mélange de minchia en sicilien et de l'interjection ti en wallon qui, à l'origine, signifie « toi » mais qui est considérée comme vulgaire)

- Piaf (surnom utilisé en Suisse à l'entrée des restaurants. Ex. : « interdit aux chiens et aux piafs »)

Notes et références

- (it) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en italien intitulé « Emigrazione italiana » (voir la liste des auteurs).

- (it) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en italien intitulé « Pregiudizio contro gli italiani » (voir la liste des auteurs).

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Italian diaspora » (voir la liste des auteurs).

- Source : Manuel d'histoire de première, Nathan, « J. Marseille » 1997

- (en) Statistiques de la population italienne

- McDonald, J.S. (October, 1958). "Some Socio-Economic Emigration Differentials in Rural Italy, 1902-1913". Economic Development and Cultural Change 7 (1): 55-72. (ISSN 0013-0079).

- Sori, Ercole (1999). Guida all'Italia Contemporanea, vol 4. Comportamenti Sociali e Cultura: "Demografia e Movimenti di Popolazione". Garzanti, 32-38. ISBN.

- Monticelli, Giuseppe Lucrezio (Summer, 1967). "Italian Emigration: Basic Characteristic and Trends with Special Reference to the Last Twenty Years.". International Migration Review 1 (3, Special issue, The Italian Experience in Emigration): 10-24. (ISSN 0197-9183).

- Michèle MERGER, Un siècle d’histoire industrielle en Italie, Industrialisation et sociétés 1880-1970, Sedes, 1998

- Cometti, Elizabeth (December, 1958). "Trends in Italian Emigration". The Western Political Quarterly 11 (4): 820-834. (ISSN 0043-4078).

- Sori, 1989, 2001

- Carmela Maltone, « Réfugiés italiens dans le Sud-Ouest de la France (1924-1940). Mémoire et héritage », Ancrage, grand Villeneuvois, Carrefour de souffrance et d'espoir, vol. Hors-Série, , p. 4–19 (lire en ligne, consulté le )

- Altreitalie 26 L'emigrazione italiana in Francia, un fenomeno di lunga durata, Paola Corti, Università di Torino

- « Fils de deux patries », Le Dauphiné libéré du 17 juin 2008.

- Pierre Milza, Voyage en Ritalie, « Mobilité et réussite sociales », pp. 435-492

- Données des destinations transocéaniques, non fournies par l'auteur pour ces années-là. Source : Istituti di Statistica, Somario di statistiche italienne 1861-1955, Roma

- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), pris à partir du site wikipédia

- Beaucoup d'Italiens du Nord de la péninsule ont préféré la Suisse à l'Allemagne en raison du souvenir laissé par l'occupation allemande dans cette région de l'Italie pendant la Seconde Guerre mondiale

- italplanet

- http://www.migranti.torino.it/Documenti%20%20PDF/italianial%20ster05.pdf données de 1996

- (en) Detailed Tables - American FactFinder

- (es) « “Hay condiciones para celebrar comicios transparentes el 7-O”|Embajador de Italia en Caracas asegura que el sistema electoral venezolano es confiable », Correo del Orinoco, (lire en ligne, consulté le )

- (es) « Italianos celebran en Venezuela los 150 años de la Unificación - Internacional - EL UNIVERSAL », sur www.eluniversal.com (consulté le )

- Population résidante permanente étrangère selon la nationalité, OFS.

- (it) Alberto Giovannetti. L'America degli Italiani. Modena, Edizioni Paoline, 1975.

- Alessandro Allemano. I fatti di Aigues Mortes (Agosto 1983) e le loro ripercussioni in Monferrato. URL consultato il 16/12/2007.

- (it) Site sur l'émigration.

- (it) Gian Antonio Stella. Quando gli albanesi eravamo noi.

- Cavanna en a fait le titre d'un ouvrage

Ouvrages

- Jacques Barou, Europe, terre d’immigration, Flux migratoires et intégration, PUG, 2006

- Christophe Z. Guilmoto et Frédéric SANDRON, Migration et développement, La Documentation française, 2003

- Michèle Merger, Un siècle d’histoire industrielle en Italie, Industrialisation et sociétés 1880-1970, Sedes, 1998

- Serge Weber, Nouvelle Europe, Nouvelles Migrations, ed. Le Félin, 2007

Articles - revues

- Salvatore Carruba, Les Roumains ne sont plus les bienvenus à Rome, Courrier International, no 888, 8 au , p. 19

- Olivier Doubre, L’Italie et l’immigration : le chemin inverse, Politis, le

- Richard Heuze, L’Italie plus ouverte à l’immigration, Le Figaro,

- Scalabriniani, Anno XIV N.5, septembre

- Gérard Vindt, Italie, le « miracle » de l'après-guerre, Alternatives Économiques, no 171,

Articles sur le web

- François Cipollone et René Georges Maury, L’émigration italienne : Hier et aujourd’hui - l’émigration historique : « un Ulisse Collectivo », Résumé de la conférence lors du Festival international de géographie de Saint-Dié, 2005,

- Clara Gallini, Mises en scène du racisme italien, Terrain, no 17, , mise en ligne le ,

- Fabio Amato, L'Italie et les immigrés, un exemple d’intégration implicite, conférence lors du Festival de géographie de Saint-Dié, 2005

Voir aussi

Filmographie

- Marcinelle, au cœur du brasier (2003), par Andrea Frazzi, Antonio Frazzi (l'émigration en Belgique)

- Itaker. Vietato agli italiani (2012) par Tony Trupia (l'émigration en Allemagne)

- Ho fatto il mio coraggio (J'ai fait mon propre courage, 2009 documentaire) par Giovanni Princigalli (l'émigration au Canada - Québec et en France)

- Golden door (nuovo mondo) 2007 par Emanuele Crialese (l'émigration aux É.U.)

- La Sarrasine (1992) par Paul Tana avec Tony Nardi et Enrica Maria Modugno (l'émigration au Canada - Québec)

- Good Morning Babilonia (1987) par Paolo and Vittorio Taviani (l'émigration aux É.U.)

- Café Italia (1985, documentaire) par Paul Tana (l'émigration au Canada-Québec)

- Pane e Cioccolata (1973) par Franco Brusati avec Nino Manfredi (l'émigration en Suisse)

- Bello, onesto, emigrato in Australia sposerebbe compaesana illibata (1971) par Luigi Zampa (l'émigration en Australie)

- Sacco e Vanzetti (1971) par Giuliano Montaldo avec Gian Maria Volonté (l'émigration aux É.U.)

- Il cammino della speranza (1950) par Pietro Germi avec Raf Vallone (l'émigration en France)

- Le Parrain (the Godfather) en 1972 par Francis Ford Coppola (émigration aux E.U.)

Bibliographie

- (it) Mario Puzo. Mamma Lucia, 1971

- (it)Gian Antonio Stella. L'orda (quando gli albanesi eravamo noi), 2002

- (fr) Edmondo De Amicis. Sur l'océan, 2004. Récit de la traversée des émigrants sur un paquebot transatlantique en 1884, de Gênes à Montevideo.

- (it)Mario Perrotta. Emigranti express, 2007.

- (it)Nicola Guerra. Partir Bisogna, 2001

Articles connexes

Liens externes

- (it) Museo Regionale dell'Emigrazione della Gente di Toscana - Castello di Lusuolo in Lunigiana

- (it) Fondazione Paolo Cresci - per la storia dell'emigrazione italiana.

- (it) Emigrazione - emigrati.it

- (it) Siamo tutti emigranti. L'epopea dell'emigrazione italiana: la miseria, lo sfruttamento, il razzismo.

- (it) Federazione Italiana Lavoratori Emigranti e Famiglie

- (it) Notizie emigrazione. Documenti e Notizie su emigrazione ed immigrazione

- (it) Federazione Italiana Emigrazione Immigrazione

- (it) FIEI News

- (it) FILEF Info

- (it) FILEF Progetti

- (it) FILM su EMIGRAZIONE

- (it) Emigranti St.Georgen - centro-italiano.org

- (it) A.S.E.I. Archivio Storico Emigrazione Italiana