Ithaque

Ithaque (en grec : Ιθάκη / Itháki ou Θιάκη / Thiáki pour ses habitants ; en grec ancien : Ἰθάκη / Ithákê ou Φεάκη / Pheákê) est une île de la mer Ionienne, à l'ouest de la Grèce continentale et au nord-est de l'île de Céphalonie. Elle fait partie de l’archipel des îles Ioniennes et compte près de 3 200 habitants pour une superficie de 96 km2[1]. Son chef-lieu est Vathy.

| Ithaque Ιθάκη (el) | |||

Vathy. | |||

| Géographie | |||

|---|---|---|---|

| Pays | |||

| Archipel | Îles Ioniennes | ||

| Localisation | Mer Ionienne (Mer Méditerranée) | ||

| Coordonnées | 38° 25′ N, 20° 40′ E | ||

| Superficie | 96 km2 | ||

| Côtes | 101 km | ||

| Point culminant | Mont Niritas (784 m) | ||

| Administration | |||

| Périphérie | Îles Ioniennes | ||

| District régional | Ithaque | ||

| Dème | Ithaque | ||

| Démographie | |||

| Population | 3 201 hab. (2001) | ||

| Densité | 33,34 hab./km2 | ||

| Plus grande ville | Vathy | ||

| Autres informations | |||

| Fuseau horaire | UTC+02:00 | ||

| Site officiel | www.ithaki.gr | ||

| Géolocalisation sur la carte : Îles Ioniennes (périphérie)

Géolocalisation sur la carte : Grèce

| |||

| Île en Grèce | |||

Depuis janvier 2011, et le programme Kallikratis, elle forme la partie principale du district régional d'Ithaque, au sein de la périphérie des Îles Ioniennes. Auparavant, elle constituait avec l’île de Céphalonie, le nome de Céphalonie dont elle formait une municipalité à part entière. Ithaque est séparée de Céphalonie par un chenal large de 2 à 4 km.

Étymologie

Son nom provient peut-être du phénicien Utica signifiant « colonie ». On retrouve ce mot pour désigner une colonie phénicienne voisine de Carthage[2].

Nommée Ithaca à l’époque romano-byzantine, l’île apparaît durant le Moyen Âge (période vénitienne) sous les noms de Itacha, Thiaki, Dulichia ou Val di Compare[3]. À partir des années 1830, les lettrés de l’île utilisent de préférence Ithaki, tandis que pêcheurs et marins continuent à utiliser le nom de Thiaki.

Le nom peut provenir également du mythe d'Ulysse et de la signification symbolique du parcours initiatique du héros qui cherche à retourner sur son île natale. Ithaque provient de la racine *Ιθ / Ith qui évoque un rapport direct et naturel, la droiture, la franchise et une forme de noblesse. Ainsi Ιθαγένής, Ithagenês, signifie « dont la naissance est droite, franche, légitime, formé naturellement, né dans le pays même »[4].

Géographie

Hormis les golfes de Brostaetou et de Skinou desservant le port de Vathy, la côte orientale d’Ithaque présente des falaises assez abruptes et rudes alors que la côte occidentale, face à Céphalonie, est plus basse et verte. L'île semble être constituée de deux presqu’îles reliées entre elles par l’isthme de Pissaetou. L’intérieur d’Ithaque est montagneux : le mont Niritas (784 m) au centre, le mont Stefano (648 m) au sud et le mont Roussano (520 m) au nord. Il y pousse des pins et des cyprès. Outre la bourgade portuaire de Vathy (1700 hab.), capitale de l’île, la principale agglomération est Stavros, dans le nord (1000 hab.).

Du mythe à la réalité

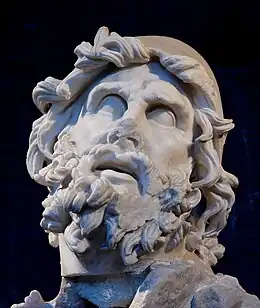

D’après l’Odyssée d’Homère, Ulysse était le roi d’Ithaque, île qu’il retrouva après avoir longuement erré en mer, après avoir subi de multiples épreuves. C’est à Ithaque que sa femme Pénélope l’a attendu malgré des prétendants entreprenants, tel Antinoos. L’étude des interpolations de textes d’époques et de styles différents semble montrer que l’Odyssée constituait à l’origine un parcours initiatique symbolique, transformé par Homère en un récit de voyage géographique rappelant peut-être des courants de navigation antiques entre les Pélasges, les peuples de la mer, les Phéniciens et l’Asie mineure.

À part Troie et la Sicile, la localisation géographique de la plupart des lieux cités dans l’Odyssée fait l’objet de conjectures. La localisation de l’Ithaque décrite par Homère a été elle-même sujet à caution : certains auteurs ont identifié Ithaque avec l’actuelle Céphalonie ; l’Ithaque actuelle pourrait alors être la « Phéacie » homérique (souvent identifiée avec l’actuelle Corfou). Dans ce cas, le nom populaire de Thiaki pourrait venir de Φεάκια (Pheákia) : il ne serait alors pas une déformation d’Ιθάκη—Ithaque, mais le nom originel de l’île.

En 1999-2000, l’ethnologue et navigateur Jean Cuisenier, a refait, au terme de longues recherches et de nombreuses navigations en Méditerranée, tout le périple d’Ulysse : il a acquis la certitude que plusieurs ports et mouillages de l’Ithaque homérique correspondaient « exactement » à des ports et mouillages de l’Ithaque moderne[5], en accord, la plupart du temps, avec les conclusions de l’helléniste Victor Bérard, passé en ces lieux un siècle avant lui. Il dresse ainsi la liste de ces localisations :

- le port de Phorkys, Φόρκυνος λιμήν (Odyssée, XIII, 96-104) = Dexia, Port de Vathy

- le port de la Ravine ou Rheitron, Ῥεῖθρον λιμήν (Odyssée, I, 186) = Frikès / Kioni

- le port sous le palais d'Ulysse (Odyssée, IV, 778-786) = Port Polis (ou Ormos Sarakinikou)

- les ports jumeaux (Odyssée, IV, 842-847) = Fiskardo, dans le nord-est de Céphalonie

- l'îlot Astéris (Odyssée, IV, 846) = l’îlot Daskalio, dans le nord-est de Céphalonie

- le mouillage sous la source Aréthuse (Odyssée, XIII, 408-409) = l'anse de Péra Pigadi (sud-est d'Ithaque).

Si ces localisations sont exactes, les Phéaciens d’Homère (Φεάκοι-Pheákoi) ne seraient pas pour autant les habitants de l’actuelle Corfou, mais peut-être ceux du nord d’Ithaque, autour de l’actuelle Platithrias, où s’élevait un village du nom de Pheákoi[6].

Des astronomes ont estimé que la date de retour d’Ulysse vers Ithaque serait 1178 avant notre ère[7] - [8], bien que cette historicité reste encore à démontrer et repose sur des postulats encore incertains, tels que l’inclinaison de l'axe de la Terre à l’époque donnée.

Histoire

Préhistoire

Des traces archéologiques remontant au IVe millénaire av. J.-C. ont été relevées au nord de l’île, mais le premier habitat attesté ne date que des environs de 1 500 avant notre ère[9].

Antiquité

Près du hameau de Pelikata, commune de Perachorion, une nécropole de l'Helladique moyen et du Mycénien a été découverte, ainsi que des murs cyclopéens. D’autres sites archéologiques ont livré de la poterie mycénienne et des objets du Géométrique (trépieds votifs). Strabon considère que l’Ithaque qui fait partie du royaume d’Ulysse est Taphos. Neutre durant les Guerres médiques, l’île est occupée par les Romains en l'an 121 avant notre ère. Elle est christianisée au IVe siècle puis fait partie du thème d’Épire de l’Empire byzantin.

Moyen Âge

Attaquée à plusieurs reprises par les Arabes et les Normands du VIIIe siècle au XIe siècle, Ithaque se dépeuple, il n’y reste que quelques bergers et pêcheurs de passage. En 1185, lorsque les Normands de Sicile envahissent la Grèce, leur amiral, Marguery de Brindisi s’empare des îles voisines, Céphalonie et Zante. Le titre qu’il adopte alors ne mentionne pas Ithaque[3] qui revint néanmoins bientôt à l’Empire byzantin.

En 1204, après la Quatrième croisade, la Partitio Terrarum accorde Corfou, Leucade, Céphalonie et Zante à la République de Venise sans mentionner Ithaque, sans doute parce qu’elle était dépeuplée et considérée comme un simple pâturage des Céphaloniens.

En 1209, Matteo Orsini est « comte palatin de Céphalonie » pour le compte de Venise. Mais en 1264, un de ses successeurs, Ricardo Orsini, était « Seigneur de Céphalonie, Zante et Ithaque »[10]. De 1204 à 1797, Ithaque reste dans l’orbite des Angevins de Naples et de la République de Venise.

En 1324, lorsque Jean de Gravina s’empare, pour les Angevins, de la principauté d'Achaïe, il conquiert aussi le comté palatin de Céphalonie et Zante sur les Orsini. En 1357, Robert de Tarente donne le comté en fief à Léonardo Tocco, du Bénévent. Celui-ci ajoute Ithaque à sa titulature. Le comté profita de la protection de Venise pour sa partie maritime, même si les territoires conquis en Épire ne purent être conservés[10].

Il semblerait qu’un raid ottoman en 1479 ait trouvé Ithaque déserte. Ce n’est qu'à partir de 1504 que l’île se repeuple, les Vénitiens ayant attiré des Grecs du continent qui fuyaient la domination turque, et des citoyens de la Sérénissime par des exemptions de taxe et des facilités d’acquisition de terres[10]. La population augmente petit à petit pour atteindre 12 000 habitants dans les années 1790. Venise fortifia la ville de Vathy[11].

Époque contemporaine

À la fin du XVIIIe siècle, disputée entre Français, Autrichiens, Russes et Britanniques durant les guerres napoléoniennes, Ithaque échoit au Royaume-Uni en 1809 : elle fait partie de la République heptanèse (ou République des Îles Ioniennes) sous protectorat britannique jusqu'en 1864, lorsqu’elle rejoint la Grèce avec les autres îles Ioniennes.

Occupée par une poignée d’Italiens en mai 1941, l’île est évacuée par ceux-ci en octobre 1943 ; des marins allemands les remplacent. La population résiste ou s’enfuit, les Britanniques débarquent en octobre 1944, en même temps que l’ELAS qui leur fait la guerre. Une trêve intervient rapidement, la population revient, et Ithaque est épargnée par la Guerre civile grecque.

Une grande partie des bâtiments de l’île a été détruite par un séisme en 1953. Les familles qui sont alors parties ne sont pas toutes revenues.

Économie

L’agriculture repose sur les oliviers et la vigne. En plus, les habitants pratiquent l’élevage ovin et la pêche. Le tourisme, peu développé, repose en partie sur la légende d’Ulysse[9], mais aussi sur la navigation de plaisance, attirée par la beauté naturelle et préservée des criques et des baies[12].

Personnalités liées à Ithaque

- Ulysse, roi d’Ithaque, et la famille royale de l'île, sont les personnages principaux de l’Odyssée d'Homère. Pénélope, épouse d'Ulysse et héroïne de l’Odyssée d'Homère, qui tient tête à ses prétendants, par la diplomatie et la ruse, jusqu'au retour de son mari. Leur fils, Télémaque, aide son père à vaincre les prétendants. À son retour, Ulysse retrouve aussi son vieux père, Laërte, et son chien, Argos.

- Odysséas Androútsos, un des chefs des nationalistes grecs durant la Guerre d'indépendance grecque.

- Ioánnis Metaxás, premier ministre grec.

Autres

- Ithaca Chasma, une faille du satellite Téthys a été nommé d'après Itaque.

Notes et références

- « General Secretariat of the National Statistical Service »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- Alexandre Lézine, Utique, éd. Société tunisienne de diffusion, Tunis, 1970.

- Hetherington, p. 124.

- « Bailly, Dictionnaire Grec Francais », sur archive.org (consulté le ).

- Jean Cuisenier, Le périple d'Ulysse, Paris, Fayard, 2003, p. 73.

- L’Odyssée, traduite et commentée par Victor Bérard, préface par Fernand Robert, Le Livre de Poche, 1982.

- Des scientifiques s'appuient sur l'astronomie pour dater le retour d'Ulysse à Ithaque, Le Monde, 24 juin 2008.

- Une date précise pour le retour d'Ulysse à Ithaque, Futura-sciences, 25 juin 2008.

- Corfu & the Ionians., p. 181.

- Hetherington, p. 125.

- Corfu & the Ionians., p. 182.

- « Que faire à Ithaque ? », sur Vivre Athènes, (consulté le )

Annexes

Bibliographie

- 1869 : Henry Schliemann, Ithaque, le Péloponnèse, Troie : recherches archéologiques, Paris, C. Reinwald.

- 1939 : Claude Dervenn, Iles de Grèce d'Ithaque à Samothrace, Paris, Impr. auxiliaire ; J. de Gigord. (S.M.).

- 2001 : Gilles Le Noan, À la recherche d'Ithaque : essai sur la localisation de la patrie d'Ulysse, Quincy-sous-Sénart, Éd. Tremen.

- 2001 : (en) Paul Hetherington, The Greek Islands. Guide to the Byzantine and Medieval Buildings and their Art, Londres, (ISBN 1-899163-68-9).

- 2002 : (en) Corfu & the Ionians., Guide Lonely Planet, p. 18. (ISBN 1-74059-070-8).

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ressource relative à la géographie :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :