Sorde-l'Abbaye

Sorde-l'Abbaye est une commune française située dans le département des Landes en région Nouvelle-Aquitaine.

| Sorde-l'Abbaye | |||||

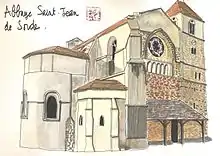

L'abbaye Saint-Jean et la mairie. | |||||

.svg.png.webp) Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Landes | ||||

| Arrondissement | Dax | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Pays d'Orthe et Arrigans | ||||

| Maire Mandat |

Marie-Françoise Laborde 2020-2026 |

||||

| Code postal | 40300 | ||||

| Code commune | 40306 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Sordais | ||||

| Population municipale |

619 hab. (2020 |

||||

| Densité | 38 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 43° 31′ 47″ nord, 1° 03′ 10″ ouest | ||||

| Altitude | Min. 2 m Max. 135 m |

||||

| Superficie | 16,34 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton d'Orthe et Arrigans | ||||

| Législatives | Troisième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Landes

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

Rattachée au canton de Peyrehorade, la commune de Sorde est limitrophe du département des Pyrénées-Atlantiques.

Géographie

Localisation

La commune est limitrophe du département des Pyrénées-Atlantiques.

Communes limitrophes

Les communes limitrophes sont Cauneille, Labatut, Oeyregave, Saint-Cricq-du-Gave, Came, Carresse-Cassaber, Lahontan, Léren et Saint-Pé-de-Léren.

Hydrographie

Commune située aux portes du Pays d'Orthe, ses terres sont arrosées par le gave d'Oloron, affluent du gave de Pau. Sur le Gave se trouve depuis 1920 une centrale hydroélectrique. Auparavant, il y avait le moulin de l'abbaye au même endroit.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[3]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[4].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[7] complétée par des études régionales[8] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Peyrehorade Ler », sur la commune de Peyrehorade, mise en service en 1971[9] et qui se trouve à 4 km à vol d'oiseau[10] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 14,2 °C et la hauteur de précipitations de 1 316,1 mm pour la période 1981-2010[11]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Dax », sur la commune de Dax, mise en service en 1958 et à 20 km[12], la température moyenne annuelle évolue de 13,8 °C pour la période 1971-2000[13], à 14,3 °C pour 1981-2010[14], puis à 14,5 °C pour 1991-2020[15].

Urbanisme

Typologie

Sorde-l'Abbaye est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [16] - [17] - [18]. La commune est en outre hors attraction des villes[19] - [20].

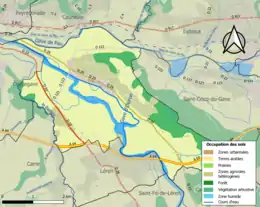

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (75,6 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (75,4 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (51 %), forêts (15,4 %), cultures permanentes (11,2 %), zones agricoles hétérogènes (10,8 %), eaux continentales[Note 6] (5,7 %), zones urbanisées (3,4 %), prairies (2,6 %)[21].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Sorde-l'Abbaye est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, mouvements de terrains et séisme (sismicité modérée). Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses[22]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[23].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment le Gave de Pau, le Gave d'Oloron et le Baniou. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1983, 1999, 2009, 2013, 2014, 2018, 2019 et 2021[24] - [22].

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines) et des tassements différentiels[25]. Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, un inventaire national permet de localiser les éventuelles cavités souterraines sur la commune[26].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 35,2 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (19,2 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 314 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 69 sont en en aléa moyen ou fort, soit 22 %, à comparer aux 17 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[27] - [Carte 2].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par des mouvements de terrain en 1983 et 1999[22].

Risques technologiques

Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par une ou des infrastructures routières ou ferroviaires importantes ou la présence d'une canalisation de transport d'hydrocarbures. Un accident se produisant sur de telles infrastructures est susceptible d’avoir des effets graves sur les biens, les personnes ou l'environnement, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence[28].

Histoire

Préhistoire

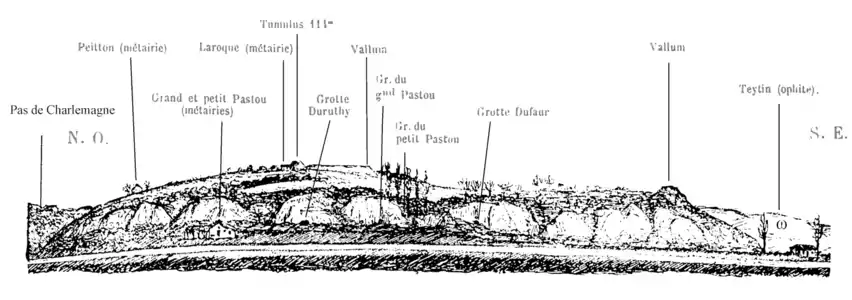

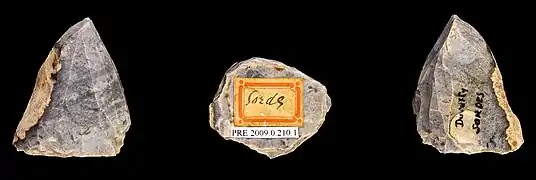

Sur une route de transit entre Landes et Pyrénées[Note 7], Sorde est parcourue dès le Paléolithique supérieur. Quatre sites utilisés principalement au Magdalénien et à l'Azilien (Paléolithique supérieur) se trouvent à la base de la falaise du Pastou, en rive droite (côté nord) du Gave d'Oloron, à environ 2,5 km en amont de Sorde-l'Abbaye près de Lichau[31]. Ce sont l'abri Dufaure[32], le Grand Pastou[33] - [34], le Petit Pastou et surtout la grotte Duruthy[35] (abri sous roche)[36] - [37], site majeur de la Préhistoire des Pyrénées[38]. Cet ensemble de sites a fourni des pièces magdaléniennes remarquables.

- Falaise du Pastou, vue panoramique annotée

La grotte Duruthy est classée monument historique le .

- Grotte Duruthy, matériel lithique du Paléolithique supérieur. Collections du muséum de Toulouse

.jpg.webp)

Lame retouchée.

Proto-histoire

Au-dessus de la grotte Duruthy se trouve un « oppidum » ou enceinte protohistorique dit de Larroque.

Non loin du village, le site de Barat-de-Vin (du gascon barat de via, qui signifie « fossé de la voie »), est un lieu de passage millénaire, attestant de la très ancienne présence de l’homme, attiré par la fertilité des vallées de l’Adour.

Époque gallo-romaine

Les fouilles le long de la voie romaine reliant l'Espagne par le col de Cize ont mis au jour une villa gallo-romaine ornée de mosaïques, la villa gallo-romaine de Barat-de-Vin[39].

Une seconde villa se situe dans le bourg de Sorde-l'Abbaye, la villa dite des Abbés.

Moyen Âge

La route de transit est ranimée au Moyen Âge par les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Sorde est en effet une ancienne halte sur la voie de Tours des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Sorde [Sorden] dépendait des vicomtes de Comborn. Archambaud V de Comborn, vicomte, a donné à l'abbé de Sorden et l'Ordre cistercien une partie du bois de Sorden en 1150[40].

En Béarn et en Bigorre, les gaves sont de petits torrents qui descendent des Pyrénées. Dans l’Antiquité, l’eau alimente les thermes puis, au Moyen Âge, on utilise sa force motrice pour les moulins et les pièges à saumons.

Il existe, autour de Sorde, plusieurs lieux de passage pour traverser les deux gaves. La toponymie de certaines maisons, appelées encore aujourd’hui « Passager » ou « Passage », permet de reconnaître ces endroits, tout comme les lieudits « l’Hôpital » ou « l’Espitau », rappellent les hébergements des pèlerins. Mais les bateaux ne sont pas tout le temps nécessaires. En effet, il existe des gués faciles à traverser sauf lors de la fonte des neiges au printemps. C’est, semble-t-il, Richard Cœur de Lion qui, à la fin du XIIe siècle, met un terme aux mauvaises habitudes des passeurs de Sorde qui dépouillent les pèlerins.

Mais, si l’eau est un problème pour les jacquets, elle est un atout économique pour ceux qui vivent aux alentours. Sa force motrice, exploitée par les moulins, sert jusqu'en 1926 à faire fonctionner les barraus, pièges à saumons inventés par Louis Casaumajour (1747-1808) de Cauneille. Ce piège mû par le courant ramasse le poisson en tournant. De tout temps le saumon, remontant les gaves pour aller frayer en amont, a constitué une véritable richesse pour l’abbaye, qui pouvait en capturer à la nasse jusqu’à cent quintaux par an.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Blasonnement :

Écartelé : au premier de gueules à l'épi feuillé de maïs d'or, au second d'azur à l'abbaye du lieu d'or, couverte, ouverte et ajourée au naturel, au troisième d'azur au saumon sautant d'argent soutenu de trois ondes alésées du même, au quatrième de gueules à la grappe de raisin pamprée d'or ; sur le tout, à l'écusson en amande de pourpre chargé d'un abbé tenant de sa dextre une crosse contournée et de sa senestre un livre, le tout d'or, ledit écusson bordé du même et chargé de l'inscription en lettres capitales aussi de pourpre S.A.R DEI GRACIA ABBATIS SORDUE[41] |

Politique et administration

Démographie

| L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[43]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[44]. En 2020, la commune comptait 619 habitants[Note 9], en diminution de 5,78 % par rapport à 2014 (Landes : +4,41 %, France hors Mayotte : +1,9 %). |

Lieux et monuments

Sorde abrite des pavements en mosaïque d'époque gallo-romaine. Ils sont au logis abbatial de l'abbaye Saint-Jean qui est derrière l'église. Des fragments avaient été découverts vers 1870. La plupart ont été trouvés à partir de 1957, notamment à la suite d'une campagne de fouilles organisée de 1958 à 1966 grâce à l'aide de Charles Barrieu. L'ensemble des mosaïques est classé.

Ces mosaïques en marbre étaient dans une villa gallo-romaine probablement construite au IIIe siècle. S'il ne reste que les traces des murs de la villa dans la cour du logis abbatial, on peut observer à l'intérieur un caldarium et un frigidarium. Des envahisseurs barbares ont creusé des tombes dans certaines des mosaïques.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- www.cc-paysdorthe.fr Communauté de communes du Pays d'Orthe

- www.centrecultureldupaysdorthe.com Sorde-l'Abbaye sur le site officiel du centre culturel du Pays d'Orthe

- www.tourisme-paysdorthe.fr Office de tourisme du Pays d'Orthe

Alexis Ichas - Dictionnaire historique du gave d'Oloron - Éditions Gascogne.

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[5].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[6].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Au printemps et à l'automne, les troupeaux circulaient entre leurs pâturages d'hiver dans les Landes et les estives de la Haute-Soule et de la Basse-Navarre, traversant les landes du Piémont et du Labourd. Ils devaient alors passer la basse vallée de l'Adour et celle des Gaves réunis. Mais ces larges vallées, trop marécageuses, les obligeaient à emprunter le gué longtemps situé en face des abris installés au pied de la falaise du Pastou, un peu en amont du confluent des Gaves de Pau et d'Oloron. Pendant la Proto-histoire ou à l'époque gallo-romaine, ce gué se déplace vers l'aval, près des ruines romaines où s'élèvent au Moyen Age l'abbaye et le bourg de Sorde. Les Rôles gascons indiquent que les troupeaux des religieux de Roncevaux sont exemptés du péage pour le pont construit au XIIIe siècle par le roi d'Angleterre, duc de Gascogne[30].

- Vue panoramique sur la falaise du Pastou, avec des marqueurs sur les sites préhistoriques (et quelques points de repères) : grotte Duruthy, abri Dufaure, Grand et Petit Pastou. Publié dans Louis Lartet et Gatien Chaplain-Duparc (1874), « Une sépulture des anciens troglodytes des Pyrénées, superposée à un foyer contenant des débris humains associés à des dents sculptées de lion et d’ours », Matériaux pour l’histoire primitive et naturelle de l’Homme, Xe année, t. V, p. 101-167. (La première édition de cet article, paru dans Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, t. 9, 1874, p. 516-525, ne contient pas ce dessin.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- « Le nom des habitants du 40 », sur www.habitants.fr (consulté le ).

- Carte IGN sous Géoportail

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Nouvelle-Aquitaine », sur nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Peyrehorade Ler - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Sorde-l'Abbaye et Peyrehorade », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Peyrehorade Ler - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Sorde-l'Abbaye et Dax », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Dax - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Dax - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Dax - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Sorde-l'Abbaye », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs des Landes », sur www.landes.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque inondation.

- « Dossier départemental des risques majeurs des Landes », sur www.landes.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Sorde-l'Abbaye », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs des Landes », sur www.landes.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque transport de matières dangereuses.

- « Toponymes occitans », sur www.locongres.org (consulté le ).

- [Arambourou & Mohen 1977] R. Arambourou et Jean-Pierre Mohen, « Une sépulture sous tumulus du VIIe siècle avant notre ère à Saint-Vincent-de-Tyrosse (Landes) », Bulletin de la Société préhistorique française, vol. 74, no 3, , p. 91-96 (lire en ligne [sur persee]), p. 94.

- « Sorde-l'Abbaye, carte interactive centrée sur Lichau » sur Géoportail. Couches « Cartes IGN classiques » et « Hydrographie » activées. Vous pouvez bouger la carte (cliquer et maintenir, bouger), zoomer (molette de souris ou échelle sur l'écran), moduler la transparence, désactiver ou supprimer les couches (= cartes) avec leurs échelles d'intensité dans l'onglet de "sélection de couches" en haut à droite, et en ajouter depuis l'onglet "Cartes" en haut à gauche. Les distances et surfaces se mesurent avec les outils dans l'onglet "Accéder aux outils cartographiques" (petite clé à molette) sous l'onglet "sélection de couches".

- [Rigaud 1986] Jean-Philippe Rigaud (Chef d'équipe de chercheurs), « Aquitaine », Gallia Préhistoire, vol. 29, no 2, , p. 233-258 (lire en ligne [sur persee]). Abri Dufaure : p. 245

- [Arambourou, Straus & Merlet 1985] R. Arambourou, Lawrence Guy Straus et J.-C. Merlet, « Recherches de préhistoire dans les Landes en 1984 », Bulletin de la Société de Borda, no 110, , p. 451-474. Cité dans Straus & Evin 1989, p. 147.

- [Merlet 2015] Jean-Claude Merlet (Responsable d'opération), « Sorde-l'Abbaye – Abri du Grand Pastou », Fouille programmée, sur journals.openedition.org, (consulté en ).

- [Arambourou 1978] R. Arambourou, « Le Gisement Préhistorique de Duruthy à Sorde-l'Abbaye », Mémoires de la Société Préhistorique Française, no 13, , p. 451-474. Cité dans Straus & Evin 1989, p. 147.

- [Straus & Evin 1989] Lawrence Guy Straus et Jacques Evin, « Datations par le radiocarbone des couches azilienne et magdalénienne de l'abri Dufaure (Sordes-l'Abbaye, les Landes) », Bulletin de la Société préhistorique française, t. 86, no 5, , p. 146-155 (lire en ligne [sur persee]), voir le « Résumé ».

- [Lartet et Chaplain-Duparc 1874] Louis Lartet et Gatien Chaplain-Duparc, « Une sépulture des anciens troglodytes des Pyrénées, superposée à un foyer contenant des débris humains associés à des dents sculptées de lion et d’ours », Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, t. 9, , p. 516-525 (lire en ligne [sur persee]).

- [Simonet] Aurélien Simonet, « Robert Arambourou et son musée d'archéologie », Le Festin, no 119 « Parenthèses enchantées », , p. 68-71 (résumé).

- « Villa antique », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )

- Paris, Bibliothèque Nationale, nouvelle acquisition latine 1560. folio 4 et folio 207

- Banque du blason.

- https://www.lemonde.fr/aquitaine-limousin-poitou-charentes/landes,40/sorde-l-abbaye,40306/

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.