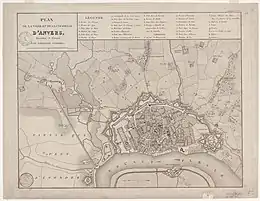

Siège d'Anvers (1814)

Le siège d'Anvers est un ensemble d'opération militaire qui se déroulent en 1814 en Belgique annexée par l'Empire français pendant la dernière phase des guerres napoléoniennes. La garnison française d'Anvers, important centre industriel et naval, sous les ordres de Lazare Carnot, résiste au siège des forces européennes de la Sixième Coalition jusqu'à l'armistice et à l'abdication de Napoléon Ier : la fin des hostilités est signée par Louis XVIII qui cède Anvers et la Belgique au Royaume uni des Pays-Bas.

| Date | du 14 janvier au 4 mai 1814 |

|---|---|

| Lieu | Anvers |

| Issue | Victoire de la coalition |

Autres États allemands |

| 10 000 hommes | Variable |

Batailles

- Sainte-Croix-en-Plaine

- Metz

- Besançon

- Saint-Avold

- 1re Saint-Dizier

- Brienne

- La Rothière

- Hoogstraten (de)

- Anvers

- Berg-op-Zoom

- Courtrai

| Coordonnées | 51° 13′ 00″ nord, 4° 24′ 00″ est | |

|---|---|---|

|

Contexte

À la suite de la campagne d'Allemagne de 1813, les armées de l'Europe coalisée pénètrent sur le territoire de l'Empire français. Tandis que deux armées sous les ordres de Blücher et du prince de Schwarzenberg avancent vers Paris et affrontent Napoléon Ier lors de la campagne de France, Bernadotte entre en Belgique[1]. Devant ce mouvement, les troupes françaises s'enferment dans les places fortes d'Allemagne, des Pays-Bas et de Belgique.

Opérations navales

Pour la marine impériale française, Anvers reste une base première importance : de 1804 à 1814, ses chantiers lancent 19 vaisseaux et frégates, et 14 sont en construction au début du siège. Les fortifications qui verrouillent les embouchures de l'Escaut, de la Meuse et du Rhin ont été renforcées depuis le raid britannique sur Walcheren en 1809[2]. Cependant, l'escadre d'Anvers, commandée par l'amiral Missiessy n'est guère en état de disputer à la Royal Navy la sortie des bouches de l'Escaut. À la fin de 1813, 7 vaisseaux doivent être désarmés par pénurie de marins, y compris ceux montés par des équipages danois. La Hollande, annexée par la France en 1810, commence à se soulever et arborer le drapeau de la dynastie d'Orange. En novembre, une flottille française de 5 canonnières, commandée par le capitaine de vaisseau Halgan, est chargée de renforcer les défenses de Walcheren : les habitants de Hellevoetsluis ont fait défection et rendu les canons inutilisables en les enclouant. Halgan fait armer les remparts avec les pièces des canonnières et l'escadre ennemie, qui était prête à entrer dans l'estuaire, se retire à la première salve. En décembre, 2 555 marins ont été débarqués pour renforcer les garnisons d'Anvers, Berg-op-Zoom et Flessingue et il n'en reste plus que 945 pour l'escadre qui se trouve pratiquement immobilisée jusqu'à la fin du siège[3].

Opérations terrestres

Préliminaires

Le , le général Nicolas-Joseph Maison est nommé à la tête du 1er corps d'armée avec la mission de défendre les passages du Rhin, de la Meuse et les abords d'Anvers. Les divisions Lefebvre-Desnouettes et Molitor doivent le rejoindre pour faire barrage à l'avance des forces britanniques (en) du général Graham et prussiennes de Bülow auxquelles vont bientôt se joindre les forces russes de Wintzingerode et hollandaises du prince d'Orange. Au nord d'Anvers, les Français tiennent encore les îles de Texel et Walcheren, Nimègue, Bois-le-Duc, Gorkum, Flessingue et Berg-op-Zoom : les Britanniques acceptent d'assiéger toutes ces places sauf Gorkum. Au début de , Bülow rassemble ses forces pour entrer en Belgique mais, le , apprend que les glaces ont endommagé les ponts jetés sur le Rhin et la Meuse : il craint d'être attaqué de flanc par le maréchal Macdonald qui opère vers Grave en Brabant-Septentrional alors que le corps de Wintzingerode n'est pas en mesure de le rejoindre. Bülow décide de prendre l'offensive contre le corps de Maison : après un combat le près de Hoogstraten, Maison, menacé d'encerclement par les Prussiens et Britanniques, se replie vers le sud en croyant, à tort, que les forces adverses se dirigent vers Louvain. Le , Bülow attaque vers Wijnegem, dans la banlieue d'Anvers, sans succès. Cependant, le passage du Rhin par l'armée russe de Tchernychev vient séparer les corps de Maison et de Macdonald[4].

Le siège

Le , tandis que le corps de Maison manœuvre vers Louvain et celui de Tchernychev vers Liège, les Prussiens, aidés par un soulèvement des habitants, s'emparent de Bois-le-Duc avant de revenir vers Anvers[5]. La garnison est composée de 10 000 hommes, issus du Ier corps de la Grande Armée, de la Jeune Garde, et de divers autres corps[6] et des marins de l'escadre de Missiessy[7]. En , le gouverneur d'Anvers est le général Anne-Charles Lebrun, duc de Plaisance ; il est remplacé à la fin du mois par Lazare Carnot, vieux républicain qui s'est longtemps tenu à l'écart du régime impérial mais qui veut reprendre du service pour défendre la patrie envahie. Du côté des coalisés, Bülow reçoit l'ordre de rejoindre l'armée de Silésie, commandée par Blücher, dans l'est de la France ; il laisse le commandement des opérations en Belgique au duc de Saxe-Weimar qui arrive d'Allemagne avec des renforts. Du côté britannique, le duc de Clarence, amiral de la flotte (futur roi Guillaume IV) insiste pour que l'armée coalisée attaque Anvers afin d'incendier le port et l'escadre. Une attaque est menée vers Merksem à partir du . Dans la nuit du 2 au , les Britanniques bombardent le port ; la canonnade se poursuit pendant 3 jours en ne faisant que peu de dégâts. Finalement, les assaillants se replient le , ayant perdu 1 500 hommes contre 500 Français[8].

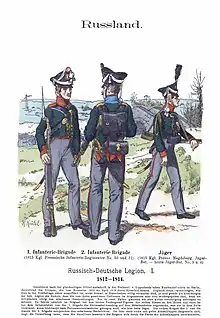

En mars, le général Maison opère dans le sud de la Flandre pour soutenir Lille et soutenir la place assiégé de Maubeuge contre les forces du duc de Saxe-Weimar et du général saxon Johann von Thielmann. Le , comme Anvers ne semble plus directement menacée, Maison fait demander au général Roguet de quitter la place d'Anvers pour le rejoindre entre Gand et Alost avec sa division, forte de 4 000 fantassins, 200 cavaliers et 14 canons, ce qui est fait. Le duc de Saxe-Weimar fait regrouper ses forces par crainte d'une attaque des Français sur Bruxelles ; il demande au général Wallmoden d'envoyer une des deux brigades de la Légion russo-allemande pour renforcer l'encerclement d'Anvers. Au début d'avril, cette brigade est relevée par une unité suédoise de Bernadotte et peut rejoindre l'armée principale vers Tournai[9] - [10].

À cause d’un manque de petit numéraire dans la ville le gouverneur Lazare Carnot décide de faire frapper des monnaies obsidionales de 10 et 5 centimes en bronze, d’abord à l’atelier privé de l'anversois Joseph Frans Wolschot le , puis pour accélérer, à l’arsenal de la marine le . Il demande au colonel Pierre Lair, le chef des ouvriers militaires, d’entreprendre la frappe avec les balanciers disponibles en utilisant les métaux de la marine. Celui-ci fait graver les poinçons pour ces monnaies par le sergent Jean Louis Gagnepain (19 novembre 1782 Évillers, Doubs – 19 mars 1837 Évillers, Doubs).

La nouvelle de la prise de Paris et de l'abdication de Napoléon, signée le , amène Maison à conclure, le , un armistice avec le duc de Saxe-Weimar, ce qui met fin aux opérations en Belgique. Les troupes françaises conservent les places qu'elles occupent à cette date[11].

La garnison d'Anvers reste dans la ville jusqu'au [6]. Le général Graham prend possession d'Anvers au nom des coalisés, ainsi que de l'escadre, forte de 38 vaisseaux de ligne et 10 frégates. Un tiers de cette flotte sera restitué à la France par la suite[12].

Conséquences

Au Congrès de Vienne, en juin 1815, Anvers et toute la Belgique sont rattachés aux anciennes Provinces-Unies dans le Royaume uni des Pays-Bas, gouverné par la dynastie d'Orange et qui durera jusqu'à la révolution belge de 1830.

Notes et références

- Tulard 1999, p. 415

- Antoine Reverchon, « Trafalgar n'est pas la fin ! » in Napoléon et sa marine, une stratégie à redécouvrir, Guerres & Histoire, no 51, octobre 2019.

- O. Troude, Batailles navales de la France, Volume 4, Paris, 1868, p. 166-168.

- Frédéric Guillaume de Vaudoncourt, Histoire des campagnes de 1814-1815 en France, Volume 1, Paris, 1826, p. 201-209.

- Frédéric Guillaume de Vaudoncourt, Histoire des campagnes de 1814-1815 en France, Volume 1, Paris, 1826, p. 210-211.

- Smith 1998, p. 525

- Gillet 2010, p. 333

- Frédéric Guillaume de Vaudoncourt, Histoire des campagnes de 1814-1815 en France, Volume 1, Paris, 1826, p. 425-428.

- Frédéric Guillaume de Vaudoncourt, Histoire des campagnes de 1814-1815 en France - Campagne de 1814, Volume 3, Paris, 1826, p. 70-76.

- Versuch einer militärisch-historischen Darstellung des grossen Befreiungs-Krieges, Volume 2, Weimar, 1815, p. 46-51.

- Frédéric Guillaume de Vaudoncourt, Histoire des campagnes de 1814-1815 en France - Campagne de 1814, Volume 3, Paris, 1826, p. 76-77.

- Versuch einer militärisch-historischen Darstellung des grossen Befreiungs-Krieges, Volume 2, Weimar, 1815, p. 57.

Bibliographie

- Jean-Claude Gillet, La Marine impériale : Le grand rêve de Napoléon, Paris, Bernard Giovanangeli Éditeur, , 350 p. (ISBN 978-2-7587-0062-3)

- (en) Digby Smith, The Greenhill Napoleonic Wars Data Book : Actions and Losses in Personnel, Colours, Standards and Artillery, 1792-1815, Londres, Greenhill Books, , 582 p. (ISBN 1-85367-276-9)

- Jean Tulard, Napoléon, Fayard, , 512 p. (ISBN 2-213-01813-8)

- Jean Tulard (dir.), Dictionnaire Napoléon, vol. A-H, Paris, Fayard, , 1000 p. (ISBN 2-213-60485-1)

- O. Troude, Batailles navales de la France, Volume 4, Paris, 1868, p. 166-168

- Antoine Reverchon, « Trafalgar n'est pas la fin ! » in Napoléon et sa marine, une stratégie à redécouvrir, Guerres & Histoire, no 51, .

- Frédéric François Guillaume de Vaudoncourt, Histoire des campagnes de 1814-1815 en France, Volume 1, Paris, 1826

- Frédéric François Guillaume de Vaudoncourt, Histoire des campagnes de 1814-1815 en France, Volume 3, Paris, 1826

- Versuch einer militärisch-historischen Darstellung des grossen Befreiungs-Krieges, Volume 2, Weimar, 1815