Salles-Lavalette

Salles-Lavalette est une commune du Sud-Ouest de la France, située dans le département de la Charente (région Nouvelle-Aquitaine).

| Salles-Lavalette | |||||

Maison ancienne au bourg. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Charente | ||||

| Arrondissement | Angoulême | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Lavalette Tude Dronne | ||||

| Maire Mandat |

Carine Daulon 2020-2026 |

||||

| Code postal | 16190 | ||||

| Code commune | 16362 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Sallesiens | ||||

| Population municipale |

321 hab. (2020 |

||||

| Densité | 16 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 45° 23′ 03″ nord, 0° 14′ 07″ est | ||||

| Altitude | Min. 65 m Max. 191 m |

||||

| Superficie | 20,15 km2 | ||||

| Unité urbaine | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Tude-et-Lavalette | ||||

| Législatives | Deuxième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

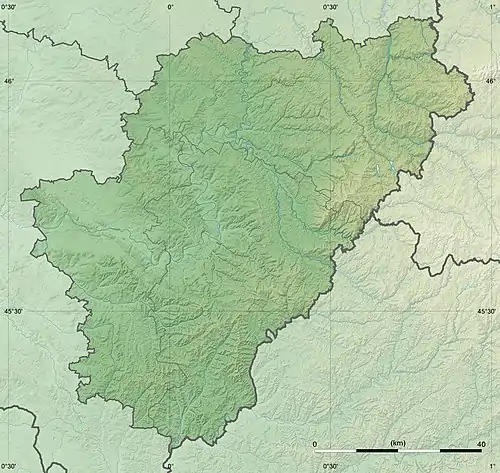

Géolocalisation sur la carte : Charente

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

Géographie

Localisation et accès

Salles-Lavalette est une commune du Pays de Lavalette, située dans le Sud Charente et limitrophe du département de la Dordogne, à 8 km à l'est de Montmoreau et 30 km au sud d'Angoulême, sur la rive droite de la Lizonne.

Salles-Lavalette est aussi à 8 km au nord de Saint-Séverin, 11 km à l'ouest de Verteillac, 12 km au sud de Villebois-Lavalette, chef-lieu de son canton, 14 km au nord d'Aubeterre et 17 km au nord-ouest de Ribérac[2].

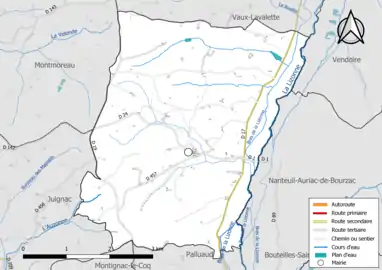

À l'écart des routes importantes, la commune est traversée par la D 17, route d'Aubeterre et Saint-Séverin à Villebois, qui longe la Lizonne à l'est de la commune et qui passe à 1 km du bourg. La D 24, route de Montmoreau à Verteillac (D 1 en Dordogne) qui lui est transversale dessert le bourg. Enfin, la D 19, route de crête de Saint-Séverin à Juillaguet en direction d'Angoulême, borde la commune à l'ouest[3].

Communes limitrophes

Salles-Lavalette est limitrophe de sept autres communes, dont deux dans le département de la Dordogne.

Géologie et relief

Géologiquement, la commune est située dans les coteaux calcaires du Bassin aquitain datant du Crétacé supérieur.

On trouve le Campanien, calcaire crayeux, sur toute la surface communale. La crête à l'extrême nord-ouest de la commune est recouverte de dépôts du Tertiaire (Lutétien et Cuisien) composés de galets, sables et argiles, propice aux bois de châtaigniers.

La vallée de la Lizonne, à l'est, est occupée par des alluvions récentes du Quaternaire composées de sable et tourbe[4] - [5] - [6].

Le relief de la commune est celui du versant occidental de la vallée de la Lizonne, compris entre une crête élevée à l'ouest et le cours d'eau à l'est, tous deux parallèles de direction nord-sud. De nombreux épaulements et vallons secondaires descendent vers l'est et rendent le terrain communal très vallonné.

Le point culminant est à une altitude de 191 m, situé à l'extrémité sud-ouest, près du château d'eau de Bel-Air. Le point le plus bas est à 65 m, situé le long de la Lizonne en limite sud-est. Le bourg s'étage entre 80 et 100 m d'altitude[3].

Réseau hydrographique

La commune est située dans le bassin de la Dordogne au sein du Bassin Adour-Garonne[7]. Elle est drainée par la Lizonne, un bras de la Lizonne, l'Auzonne, et par divers petits cours d'eau, qui constituent un réseau hydrographique de 16 km de longueur totale[8] - [Carte 1].

La Lizonne, affluent de la Dronne et donc dans le bassin de la Dordogne, limite la commune à l'est. Le canal des Moulins, parallèle au cours principal, alimente trois moulins. D'anciennes tourbières occupent aussi le nord de la commune.

Quelques ruisseaux affluents occupent les vallons, comme la Font Saint-Martin et le ruisseau de Nogerède, qui se rejoignent au pied du bourg. Au nord de la commune, un autre ruisseau passe près de Barillaud. Il y a aussi quelques ruisseaux temporaires. On trouve aussi dans ces vallons de petites retenues d'eau[3].

Réseaux hydrographique et routier de Salles-Lavalette.

Réseaux hydrographique et routier de Salles-Lavalette._(1).jpg.webp) La Lizonne au pont des RD 1 et 24, en limite du département de la Dordogne.

La Lizonne au pont des RD 1 et 24, en limite du département de la Dordogne._aval.jpg.webp) Le bras oriental du canal des Moulins au lieu-dit Moulin Neuf.

Le bras oriental du canal des Moulins au lieu-dit Moulin Neuf._aval.jpg.webp) Le canal des Moulins à l'est du lieu-dit Maine Barillaud.

Le canal des Moulins à l'est du lieu-dit Maine Barillaud.

Gestion des eaux

Le territoire communal est couvert par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) « Isle - Dronne ». Ce document de planification, dont le territoire regroupe les bassins versants de l'Isle et de la Dronne, d'une superficie de 7 500 km2, a été approuvé le . La structure porteuse de l'élaboration et de la mise en œuvre est l'établissement public territorial de bassin de la Dordogne (EPIDOR)[9]. Il définit sur son territoire les objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine, en respect des objectifs de qualité définis dans le troisième SDAGE du Bassin Adour-Garonne qui couvre la période 2022-2027, approuvé le [10].

Climat

Comme dans les trois quarts sud et ouest du département, le climat est océanique aquitain.

ZNIZFF

_(2).jpg.webp)

_amont.jpg.webp)

Selon l'Inventaire national du patrimoine naturel (INPN), le site « Marais alcalins de la vallée de la Nizonne »[11] concerne la commune de Salles-Lavalette. Dans les faits, les communes du département de la Charente mentionnées par la fiche ne font que tangenter cette zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), intégralement comprise dans le département de la Dordogne, comme le montre la carte du site[12]. Ces communes de Charente, dont Salles-Lavalette, sont traitées dans une autre ZNIEFF décrite ci-dessous.

À Salles-Lavalette, la vallée de la Nizonne fait partie de la ZNIEFF de type II nommée « Vallées de la Nizonne, de la Tude et de la Dronne en Poitou-Charentes »[13] - [14].

Vingt-deux espèces déterminantes d'animaux y ont été répertoriées[13] :

- un amphibien : la Rainette verte (Hyla arborea) ;

- un crustacé, l'Écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) ;

- cinq insectes dont trois lépidoptères : l'Azuré de la sanguisorbe (Phengaris teleius), le Cuivré des marais (Lycaena dispar) et le Fadet des laîches (Coenonympha oedippus) et deux odonates : l'Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) et la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) ;

- sept mammifères : la Loutre d'Europe (Lutra lutra) et le Vison d'Europe (Mustela lutreola), ainsi que cinq chauves-souris : le Murin à moustaches (Myotis mystacinus), l'Oreillard roux (Plecotus auritus), la Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii), le Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) et la Sérotine commune (Eptesicus serotinus) ;

- quatre oiseaux : l'Alouette lulu (Lullula arborea), le Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis), le Milan noir (Milvus migrans) et le Tarier des prés (Saxicola rubetra) ;

- trois poissons : le Chabot commun (Cottus gobio), la Lamproie de Planer (Lampetra planeri) et le Toxostome (Parachondrostoma toxostoma) ;

- un reptile : la Cistude (Emys orbicularis).

Vingt-neuf autres espèces animales (quatre mammifères et vingt-cinq oiseaux) y ont été recensées[13].

Inclus dans la ZNIEFF ci-dessus, le site « Tourbières de Vendoire » est une ZNIEFF de type I[15] - [16] qui s'étend sur 148,62 hectares, dont un peu plus de la moitié sur le territoire de Salles-Lavalette, le long du cours de la Lizonne et du canal des Moulins. Les communes de Gurat et Vaux-Lavalette sont également concernées.

Onze espèces déterminantes d'animaux ont été répertoriées sur cette ZNIEFF[15] :

- cinq insectes dont trois lépidoptères en 2000 : l'Azuré de la sanguisorbe (Phengaris teleius), le Cuivré des marais (Lycaena dispar) et le Fadet des laîches (Coenonympha oedippus) et deux odonates: l'Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) et la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) ;

- quatre mammifères : le Campagnol amphibie (Arvicola sapidus), le Crossope aquatique (Neomys fodiens), la Loutre d'Europe (Lutra lutra) et le Vison d'Europe (Mustela lutreola) ;

- un oiseau, le Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis) ;

- un reptile : la Cistude (Emys orbicularis).

Cinquante-trois autres espèces animales y ont été recensées[15] : dix-huit mammifères et trente-cinq oiseaux.

Six espèces déterminantes de plantes ont été recensées sur la ZNIEFF[15] : la Gentiane des marais (Gentiana pneumonanthe), la Léersie faux-riz (Leersia oryzoides), l'Orchis des marais (Anacamptis palustris), le Potamot coloré (Potamogeton coloratus), le Souchet jaunâtre (Cyperus flavescens) et l'Utriculaire citrine (Utricularia australis), ainsi que 102 autres espèces végétales.

Natura 2000

Dans leur traversée de la commune, la Lizonne et sa vallée[17] font partie d'une zone du réseau Natura 2000 « Vallée de la Nizonne » avec vingt espèces animales inscrites à l'annexe II de la directive 92/43/CEE de l'Union européenne[18] :

- sept insectes : l'Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), l'Azuré de la sanguisorbe (Phengaris teleius), la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii), le Cuivré des marais (Lycaena dispar), le Damier de la succise (Euphydryas aurinia), le Fadet des laîches (Coenonympha oedippus) et le Gomphe de Graslin (Gomphus graslinii) ;

- dix mammifères : la Loutre d'Europe (Lutra lutra), le Vison d'Europe (Mustela lutreola), et huit chauves-souris : la Barbastelle d'Europe (Barbastella barbastellus), le Grand murin (Myotis myotis), le Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), le Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii), le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), le Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii), le Petit murin (Myotis blythii) et le Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) ;

- deux poissons : le Chabot fluviatile (Cottus perifretum) et la Lamproie de Planer (Lampetra planeri) ;

- un reptile : la Cistude (Emys orbicularis).

Urbanisme

Typologie

Salles-Lavalette est une commune rurale[Note 1] - [19]. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[20] - [21]. La commune est en outre hors attraction des villes[22] - [23].

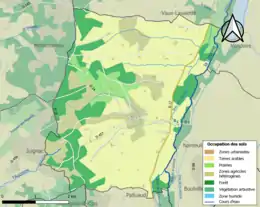

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (79,7 % en 2018), en augmentation par rapport à 1990 (77,8 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (56,1 %), forêts (20,3 %), zones agricoles hétérogènes (15,2 %), prairies (6,7 %), cultures permanentes (1,7 %)[24].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 2].

Hameaux et lieux-dits

L'habitat est très dispersé, et en dehors du bourg, la commune compte de nombreux hameaux et fermes : Nougerède, Chez Buguet, Vésignole, Chez Rigaud, le Breuil, Loches, Puyraud pour n'en citer que quelques-uns[3].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Salles-Lavalette est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse) et séisme (sismicité faible). Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses[25]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[26].

Risques naturels

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 99,8 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (67,4 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 264 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 264 sont en en aléa moyen ou fort, soit 100 %, à comparer aux 81 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[27] - [Carte 3].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[28].

La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1983, 1986 et 1999. Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 2011 et par des mouvements de terrain en 1999[25].

Risques technologiques

Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par une ou des infrastructures routières ou ferroviaires importantes ou la présence d'une canalisation de transport d'hydrocarbures. Un accident se produisant sur de telles infrastructures est susceptible d’avoir des effets graves sur les biens, les personnes ou l'environnement, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence[29].

Toponymie

Le nom de la commune est attestée par la forme ancienne latinisée de Salis en 1329[30].

Le mot Salles qui a donné son nom à de nombreuses communes du sud de la France (La Salle, Les Salles, Lasalle, Lassalles, Salles, etc.) dériverait du germanique seli, en allemand saal, désignant « chambre, château »[31].

La commune a été créée Salles en 1793 du nom de la paroisse, puis nommée Salles-la-Valette en 1801 pour la distinguer des autres communes du même nom dans le département. Elle s'est orthographiée Salles-Lavalette vers la fin du XIXe siècle[32] - [Note 2].

Le nom Lavalette provient du duché de La Valette érigé à Villebois en 1622 par Louis XIII au profit de Jean-Louis Nogaret de La Valette, duc d'Épernon, gouverneur de l'Angoumois, Saintonge et Guyenne, et seigneur de ce fief.

Limite linguistique

La commune est dans le domaine occitan (dialecte proche du limousin), et marque la limite avec la langue d'oïl (domaine du saintongeais) à l'ouest[33].

Histoire

L'Antiquité a laissé quelques vestiges. Deux bassins bétonnés de l'époque romaine ont été trouvés à Nougerède et aux Grands Champs. Un sarcophage mérovingien avec ossements et scramasaxe a été découvert près de Toutifaut[34].

Au Moyen Âge, vers l'an mil, la terre de Salles appartenait à l'abbaye de Saint-Cybard. La paroisse faisait partie de l'ancien diocèse de Périgueux, et, en 1117, l'évêque de Périgueux, Guillaume d'Auberoche, donna raison à l'abbaye de Saint-Cybard contre le chapitre de Saint-Martin de Périgueux, qui prétendait avoir des droits sur le prieuré de Salles. Cette sentence fut confirmée en 1119 par Arnaud Géraud de Cabanac, archevêque de Bordeaux.

Le prieuré de Salles fut très éprouvé pendant les XIIIe et XIVe siècles. Il perdit la conventualité vers 1400 et le prieur cessa d'y résider en 1444. À cette époque les maisons prieurales, pourtant cossues, furent déclarées inhabitables.

Au tout début du XXe siècle, plusieurs moulins fonctionnaient encore sur la Lizonne. Après la crise du phylloxéra, le vignoble avait été reconstitué plus rapidement que dans d'autres communes, et produisait un bon vin. Des foires avaient lieu au bourg le 4e lundi du mois[35].

Administration

Liste des maires

Politique environnementale

Dans son palmarès 2022, le Conseil national de villes et villages fleuris de France a attribué deux fleurs à la commune[38].

La commune est labellisée « Territoire Bio Engagé » depuis 2019[39].

Démographie

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[40]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[41].

En 2020, la commune comptait 321 habitants[Note 4], en diminution de 10,83 % par rapport à 2014 (Charente : −0,6 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement âgée. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 26,4 %, soit en dessous de la moyenne départementale (30,2 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 35,6 % la même année, alors qu'il est de 32,3 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 171 hommes pour 168 femmes, soit un taux de 50,44 % d'hommes, largement supérieur au taux départemental (48,41 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Économie

Agriculture

L'activité agricole rythme la commune de Salles-Lavalette. La commune compte près de 20 fermes avec des productions diversifiées : élevages bovins (laitier et allaitant), élevage avicole (poulets de chair), élevage porcin, grandes cultures (céréales, oléagineux, légumineuses et protéagineux), prairies, maraîchage, vigne, production de noix et houblon. En 2010, trois fermes sont certifiées en Agriculture biologique, et une en Label rouge[45].

La commune fait partie de l'aire d'origine contrôlée du Cognac « Bons Bois »[46] et de l'AOP Noix du Périgord[47].

Industries et activités artisanales

Plusieurs commerces et activités artisanales dynamisent Salles-Lavalette.

La commune compte une entreprise de fournitures et matériel agricole, les établissements Simmonet. Cette entreprise familiale, renommée dans les alentours, compte cinq emplois[48].

Salles-Lavalette compte aussi une entreprise de maçonnerie.

Une microbrasserie paysanne a vu le jour en 2019, la Nouge, qui produit bières blondes, ambrées et stouts. Les ingrédients sont produits à la ferme (orge et houblon).

Commerces

Une boulangerie, la boulangerie du moulin Sartier, a ouvert fin 2010 au cœur du bourg. Le pain est fabriqué avec la farine moulue au moulin, patrimoine communal, et avec le blé produit sur la commune. On peut également y déguster viennoiseries et pâtisseries.

Le bourg accueille aussi un bar-restaurant sur la place du village face à la mairie et l'école.

Équipements, services et vie locale

Enseignement

L'école est un RPI entre Montignac-le-Coq, Palluaud et Salles-Lavalette. Salles accueille l'école maternelle, et Montignac et Palluaud les écoles élémentaires, avec une classe unique chacune.

Le secteur du collège est Montmoreau[49].

Marchés

Un marché réunit tous les vendredis matin de 9 h à 12 h 30 des producteurs locaux dont les maraîchers biologiques installés sur les terres communales.

Lieux et monuments

Patrimoine religieux

L'église.

L'église. Le portail.

Le portail.

L'église paroissiale Saint-Martin est au centre du bourg et surplombe la vallée.

Patrimoine civil

La commune comptait de nombreux moulins sur la Lizonne. Le moulin Sartier était un moulin à papier au XVIIe siècle avant d'être un moulin à blé à partir du XVIIIe siècle et même à huile de noix. La minoterie et ses machines datent de 1907[50].

La roue à aubes.

La roue à aubes. La meule pour broyer les noix.

La meule pour broyer les noix. La salle des broyeurs.

La salle des broyeurs. Le plansichter, servant de tamis.

Le plansichter, servant de tamis. Le blutoir, à section hexagonale.

Le blutoir, à section hexagonale.

Personnalités liées à la commune

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Voir aussi Salles-d'Angles,Salles-de-Barbezieux et Salles-de-Villefagnan dans le même département.

- Décédé en fonctions.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- « Réseau hydrographique de Salles-Lavalette » sur Géoportail (consulté le 22 juin 2022).

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- Site habitants.fr, « Les gentilés de Charente », (consulté le )

- Distances orthodromiques prises sous ACME Mapper

- Carte IGN sous Géoportail

- Visualisateur Infoterre, site du BRGM

- Carte du BRGM sous Géoportail

- [PDF] BRGM, « Notice de la feuille de Montmoreau », sur Infoterre, (consulté le )

- « Cartographie du bassin Adour-Garonne. », sur adour-garonne.eaufrance.fr (consulté le )

- « Fiche communale de Salles-Lavalette », sur le système d'information pour la gestion des eaux souterraines en Poitou-Charente-Limousin (consulté le )

- « SAGE Isle - Dronne », sur https://www.gesteau.fr/ (consulté le )

- « Caractéristiques du SDAGE Adour-Garonne 2022-2027 », sur www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr (consulté le )

- [PDF] 720020064 - Marais alcalins de la vallée de la Nizonne, GEREA, INPN, SPN-MNHN, Paris, consulté le .

- Carte de la ZNIEFF 720008181, INPN, consulté le . Afin de visualiser correctement la zone par rapport aux communes, cliquer en haut à droite sur la fenêtre « Couches disponibles », barrer d'abord la couche « Orthophotos » avant de cliquer sur « Fonds de cartes », puis sur la couche « Fonds Cartographique IGN ».

- [PDF] - Vallées de la Nizonne, de la Tude et de la Dronne en Poitou-Charentes, Jean Terrisse (LPO), INPN, SPN-MNHN, Paris, consulté le .

- Carte de la ZNIEFF 540120099, INPN, consulté le . Afin de visualiser correctement la zone par rapport aux communes, cliquer en haut à droite sur la fenêtre « Couches disponibles », barrer d'abord la couche « Orthophotos » avant de cliquer sur « Fonds de cartes », puis sur la couche « Fonds Cartographique IGN ».

- [PDF] 540003487 - Tourbières de Vendoire, Jean Terrisse, INPN, SPN-MNHN, Paris, consulté le .

- Carte de la ZNIEFF 540003487, INPN, consulté le . Afin de visualiser correctement la zone par rapport aux communes, cliquer en haut à droite sur la fenêtre « Couches disponibles », barrer d'abord la couche « Orthophotos » avant de cliquer sur « Fonds de cartes », puis sur la couche « Fonds Cartographique IGN ».

- Carte du site FR7200663, INPN, consulté le . Afin de visualiser correctement la zone par rapport aux communes, cliquer en haut à droite sur la fenêtre « Couches disponibles », barrer d'abord la couche « Orthophotos » avant de cliquer sur « Fonds de cartes », puis sur la couche « Fonds Cartographique IGN ».

- [PDF] FR7200663 - Vallée de la Nizonne, INPN, SPN-MNHN, Paris, consulté le .

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Salles-Lavalette », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Salles-Lavalette », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Charente », sur www.charente.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque transport de matières dangereuses.

- Jean Nanglard, Livre des fiefs de Guillaume de Blaye, évêque d'Angoulême [« Liber feodorum »], t. 5, Société archéologique et historique de la Charente, (1re éd. 1273), 404 p. (lire en ligne), p. 214

- Albert Dauzat et Charles Rostaing, Dictionnaire étymologique des noms de lieux en France, Paris, Librairie Guénégaud, (1re éd. 1963), 738 p. (ISBN 2-85023-076-6), p. 580.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Jean-Hippolyte Michon (préf. Bruno Sépulchre), Statistique monumentale de la Charente, Paris, Derache, (réimpr. 1980), 334 p. (lire en ligne), p. 55

- Christian Vernou, La Charente, Maison des Sciences de l'Homme, Paris, coll. « Carte archéologique de la Gaule », , 253 p. (ISBN 2-87754-025-1), p. 155

- Jules Martin-Buchey, Géographie historique et communale de la Charente, édité par l'auteur, Châteauneuf, 1914-1917 (réimpr. Bruno Sépulchre, Paris, 1984), 422 p., p. 373

- Éric Gendron, le maire de Salles-Lavalette, a mis fin à ses jours, Charente libre, 18 juillet 2017.

- Carine Daulon, nouvelle maire de Salles-Lavalette. Charente libre, 13 octobre 2017.

- Les communes labellisées, Site des villes et villages fleuris consulté le .

- Julien Caumon, « Salles-Lavalette, au tableau d'honneur du bio », Charente libre, (lire en ligne, consulté le )

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune de Salles-Lavalette (16362) », (consulté le ).

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Département de la Charente (16) », (consulté le ).

- Site communal, « Salles-Lavalette, découvrir », (consulté le )

- « AOC Grande Champagne, Grande Fine Champagne, Petite Champagne, Fine Champagne, Borderies, Fins Bois et Bons Bois », sur inao.gouv.fr, (consulté le )

- « Délimitation géographique de l'AOP Noix du Périgord », sur www.noixduperigord.com, (consulté le )

- « Ets Simmonnet et fils », (consulté le )

- Site de l'inspection académique de la Charente, « Annuaire des écoles » (consulté le )

- « Moulin Sartier », notice no IA00066399, base Mérimée, ministère français de la Culture

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- « Salles-Lavalette », base Mérimée, ministère français de la Culture

- « Salles-Lavalette », base Palissy, ministère français de la Culture

- Catillus Carol, « Salles-Lavalette », (consulté le )