Saint-Servais (Côtes-d'Armor)

Saint-Servais [sɛ̃ sɛʁvɛ] (Sant-Servez-Kallag en breton) est une commune française située dans le département des Côtes-d'Armor en région Bretagne.

| Saint-Servais | |||||

.jpg.webp) La mairie (Ti Ker). | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Bretagne | ||||

| Département | Côtes-d'Armor | ||||

| Arrondissement | Guingamp | ||||

| Intercommunalité | Guingamp-Paimpol Agglomération | ||||

| Maire Mandat |

Christian Coail 2020-2026 |

||||

| Code postal | 22160 | ||||

| Code commune | 22328 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Servaisien, Servaisienne | ||||

| Population municipale |

410 hab. (2020 |

||||

| Densité | 15 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 48° 23′ 16″ nord, 3° 23′ 12″ ouest | ||||

| Altitude | 187 m Min. 130 m Max. 292 m |

||||

| Superficie | 28,04 km2 | ||||

| Unité urbaine | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Callac | ||||

| Législatives | Quatrième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Côtes-d'Armor

Géolocalisation sur la carte : Bretagne

| |||||

Géographie

Situation

Relief et hydrographie

Saint-Servais a un relief accidenté : les points les plus élevés de la commune se trouvent dans sa partie orientale (292 mètres au sud-est du hameau de Burtulet, ainsi qu'au nord de celui de Kermatahan ; la chapelle de Burtulet est à 270 mètres) ; sept éoliennes alignées nord-sud dans la partie centrale du finage communal sont implantées sur une ligne de hauteurs entre 280 et 255 mètres d'altitude ; plus à l'ouest le mont Saint-Michel est une colline isolée qui culmine à 273 mètres.

Les blocs de granite qui se trouvent à proximité de la chapelle du Burthulet sont dénommés "boules du diable", la légende disant que c'était des boules avec lesquelles le diable jouait pour tenter de se réchauffer[1].

Les altitudes les plus basses se trouvent en périphérie du territoire communal dans les vallées encaissées des rivières servant de limite communale : à l'est et au nord le Ruisseau de Pont Ménez sépare Saint-Servais de Maël-Pestivien et Bulat-Pestivien ; plus en aval, après sa confluence avec le Ruisseau de Poull Goaz Hélou, il devient le Ruisseau de Pont Hellou et sépare alors Saint-Servais de Callac ; au sud-ouest la Ruisseau de Keranglet forme pour partie la limite avec Duault ; deux de ses affluents (le Ruisseau de Kerroux et le Ruisseau de Kerdren) traversent, dans des vallées aussi très encaissées, la partie sud-ouest de la commune, contribuant à accentuer son relief accidenté, notamment au voisinage du bourg de Saint-Servais qui est à 166 mètres d'altitude au fond de la vallée du Ruisseau de Kerdren alors que les hauteurs avoisinantes dépassent 200 mètres. Le point le plus bas de la commune est à son extrême ouest, à la confluence entre le Ruisseau de Pont Hellou et le Ruisseau de Keranglet, au lieu-dit Pont-ar-Rouz, à 132 mètres d'altitude.

À l'extrême sud du finage communal, le Ruisseau de l'Étang du Follézou sépare Saint-Servais de Locarn, formant à cet endroit des gorges très encaissées où la rivière coule par endroits sous des amoncellement de galets: les Gorges du Corong.

- Les Gorges du Corong (video).

Le chaos rocheux des Gorges du Corong (lit de la Rivière de l'Étang du Follézou).

Le chaos rocheux des Gorges du Corong (lit de la Rivière de l'Étang du Follézou). Gorges du Corong : chaos de galets masquant le cours d'eau.

Gorges du Corong : chaos de galets masquant le cours d'eau. Rochers sur le site des Gorges du Corong.

Rochers sur le site des Gorges du Corong. Rochers et forêt près des Gorges du Corong.

Rochers et forêt près des Gorges du Corong.

Tous ces cours d'eau cités sont des affluents ou sous-affluents de rive gauche de l'Hyères, elle-même affluente de l'Aulne.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[2]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[3].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[6] complétée par des études régionales[7] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Rostrenen », sur la commune de Rostrenen, mise en service en 1954[8] et qui se trouve à 18 km à vol d'oiseau[9] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 10,7 °C et la hauteur de précipitations de 1 145,7 mm pour la période 1981-2010[10]. Sur la station météorologique historique la plus proche[Note 5], « Saint-Brieuc », sur la commune de Trémuson, mise en service en 1985 et à 43 km[11], la température moyenne annuelle évolue de 11 °C pour la période 1971-2000[12] à 11,2 °C pour 1981-2010[13], puis à 11,4 °C pour 1991-2020[14].

Transports

Saint-Servais est éloigné des grands axes de communication, desservi seulement par la RD 28, qui vient côté est de Maël-Pestivien et se dirige en direction du nord-ouest vers Callac.

Paysages et habitat

Le paysage agraire de Saint-Servais est le bocage avec un habitat dispersé en écarts formés de hameaux ("villages") et fermes isolées. Les principaux hameaux sont Trefflay,Burtulet, Kerbernès et Kerroc'h Braz. Cinq lieux-dits correspondant à des fermes isolées sont des convenants (Convenant Névez, Convenant le Deuff, Convenant Bercot, Convenant Guillou, Convenant Guernoquin) et situés en lisière de la forêt de Duault et correspondent à des défrichements datant probablement de la fin du Moyen-Âge.

Une part importante du finage communal est occupé par des bois (y compris une partie de la forêt de Duault) et des landes.

Éloignée des villes, la commune a conservé totalement son caractère rural, échappant donc à la rurbanisation.

Urbanisme

Typologie

Saint-Servais est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6] - [15] - [16] - [17]. La commune est en outre hors attraction des villes[18] - [19].

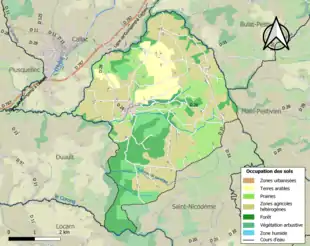

Occupation des sols

Le tableau ci-dessous présente l'occupation des sols de la commune en 2018, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC).

| Type d’occupation | Pourcentage | Superficie (en hectares) |

|---|---|---|

| Tissu urbain discontinu | 1,2 % | 33 |

| Terres arables hors périmètres d'irrigation | 10,5 % | 297 |

| Prairies et autres surfaces toujours en herbe | 20,0 % | 567 |

| Systèmes culturaux et parcellaires complexes | 36,6 % | 1037 |

| Surfaces essentiellement agricoles interrompues par des espaces naturels importants | 3,1 % | 88 |

| Forêts de feuillus | 19,0 % | 539 |

| Forêts mélangées | 1,1 % | 32 |

| Landes et broussailles | 1,2 % | 35 |

| Forêt et végétation arbustive en mutation | 7,2 % | 205 |

| Source : Corine Land Cover[20] | ||

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous les formes Saint-Servais en 1510, Capella Sancti Gervasii en 1549, Saint-Servais en 1675[21].

Saint Servais aurait été substitué, au bas Moyen Âge , à saint Gervais , traduction phonétique du breton Jelvest, saint Sylvestre[21].

Histoire

Préhistoire et Antiquité

Les Menhirs jumeaux de Kerbernès en Saint-Servais.

Les Menhirs jumeaux de Kerbernès en Saint-Servais.

« Dans la forêt située à environ un kilomètre de Saint-Servais se trouvent de curieux monuments mégalithiques. Menhirs, immenses blocs de pierres aux inscriptions bizarres, etc.. se rencontrent à chaque pas. Il en est une qui attire plus particulièrement l'attention. Ses dimensions sont énormes. elle mesure de 10 à 13 mètres de largeur et 4 à 5 mètres d'épaisseur. C'est un bloc formidable. Au-dessous se trouve une grotte où habitait autrefois un ermite qui avait un certain renom dans le pays. Son siège en pierre, qui ressemble vaguement à un fauteuil, se trouve à gauche de la grotte »[22].

Selon une légende colportée par les habitants du pays, ce serait là que les druides autrefois auraient égorgé leurs victimes et recueillaient leur sang qui coulait dans les rigoles dans des coupes d'or, ce qui est bien entendu peu crédible[22].

Moyen-Âge

Saint-Servais a d'abord fait partie de la trève du Burthulet. La chapelle, ancien lieu de pèlerinage, dépendait de la commanderie des Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem de La Feuillée et était située dans le fief du seigneur de Quélen[23].

Selon la tradition, le hameau de Kerléanès (Kerléanez) aurait été un marché important bien avant la création de celui de Callac. Ce hameau est situé en bordure du mur d'enceinte de l'ncien parc de Duault et on y trouve de nombreux débris de poteries enfoncés dans la terre[24].

Époque moderne

Jean-Baptiste Ogée décrit ainsi la chapelle de Saint-Servais et les coutumes qui y sont pratiquées en 1778 :

« La chapelle de Saint-Servais, située à trois quarts de lieue de ce bourg (Duault) et dans son territoire, est très renommée dans le pays, surtout par une assemblée qui s'y tient tous les ans, le 13 de mai, et où il se trouve plus de dix mille personnes, particulièrement de l'évêché de Vannes, qui font ce voyage pour demander une récolte abondante. Les femmes, en entrant dans cette chapelle, ôtent les coëffes et les mettent au bout de leurs bâtons, pour les faire toucher à la figure du Saint, qu'elles prient à haute voix, de leur accorder de bon bled noir, de bonne avoine et autres grains. Les hommes en disent autant, et, après la cérémonie, ils entrent dans la sacristie où ils achètent du marguillier la bannière processionnelle qu'ils paient argent comptant, et avec laquelle ils forcent le prêtre de faire une procession autour de la chapelle, auprès de laquelle est un petit ruisseau qui sépare cet évêché de celui de Vannes. Les habitants de l'évêché de Quimper, pour empêcher qu'elle ne passe de l'autre côté, et ne tombe par-là dans la possession des Vannetais, attendant la procession dans cet endroit, où la bannière est mise en pièces par tous les assistants, qui s'efforcent chacun d'en avoir un petit morceau. Ceux qui ne peuvent en approcher tiennent leurs bâtons en l'air, et demandent, par des cris horribles, une bonne récolte. Pour empêcher ce désordre, on a soin de commettre environ deux cents hommes pour y mettre la police. ; mais, pour l'ordinaire, cette troupe, trop peu nombreuse, est repoussée et vaincue par le grand nombre des combattants. En 1766, l'évêque de Quimper défendit au recteur de Duault d'ouvrir la chapelle de Saint-Servais le jour de l'assemblée dont on vient de parler. Le prêtre voulut obéir à ses ordres, mais les Vannetais se redirent à la Cure, se saisirent du curé, le mirent sur leurs bâtons, avec lesquels ils avaient formé une espèce de brancard, et le portèrent jusqu'à la chapelle, dont ils brisèrent les portes, et le forcèrent à célébrer l'Office divin comme par le passé. Le matin du jour de cette assemblée, il est d'usage de mettre, dans un endroit de la chapelle, un petit pain d'un sol, béni et enfermé dans une espèce de reliquaire qu'on apelle le seuil de Saint-Servais. Tout le monde se trouve à la même heure pour veiller à son ouverture, et celui qui peut s'emparer de ce pain l'emporte, et le dépose précieusement chez lui ; il l'examine soigneusement quand lui ou quelqu'un des siens tombe malade : si, disent-ils, il vient à moisir, le malade en mourra ; mais s'il reste dans son état ordinaire, la maladie ne sera pas dangereuse[25]. »

En 1856, à la suite de l'interdiction décidée par Mgr Lemée, évêque de Saint-Brieuc et de Tréguier, cette tradition s'arrêta, à la suite de l'intervention des gendarmes.ces combats sacrés finirent par être remplacés par la mise aux enchères de l'honneur de porter les bannières[26].

Le XIXe siècle

Saint-Servais est érigée en paroisse par décret du . La commune de Saint-Servais (qui englobe Burthulet) a été créée, ainsi que celle de Saint-Nicodème, par l'arrêté du qui provoque la partition de la commune de Duault.

Nicolas Le Bras[Note 7] écrit en 1860 que Saint-Servais, érigée en succursale en 1855, contient 241 maisons et 1 260 habitants et que la maison commune (mairie et école) de la commune de Duault, dont Saint-Servais est alors une section[27].

Joachim Gaultier du Mottay écrit en 1862 qu'il se rend chaque année au pardon de Saint-Servais « plus de dix mille pèlerins, non seulement du pays, mais encore du Morbihan et du Finistère[28].

Le manoir de Kerbournet

Le manoir de Kerbournet fut construit entre 1839 et 1850 à l'emplacement d'un ancien manoir datant du XVIe siècle par Charles Joseph Tixier Damas de Saint Prix[29] et son épouse Émilie Barbe Guitton[30], lesquels possédaient aussi le manoir de Traoufeuntenniou en Ploujean où ils séjournaient l'hiver. Émilie Barbe Guitton, comtesse de Saint Prix[31], entreprit de collecter les gwerz de la région de Callac, sans doute sous l'impulsion de Jean-François Le Gonidec, ami de son mari ; elle en aurait transmis à Théodore de La Villemarqué selon Anatole Le Bras[32].

Le manoir de Kerbournet avant 1914.

Le manoir de Kerbournet avant 1914.

La Première Guerre mondiale

Le monument aux morts de Saint-Servais porte les noms de 70 soldats morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale : parmi eux 10 sont morts en Belgique en 1914 ou 1915 ; François Coïc est mort en Turquie lors de la bataille de Sedd-Ul-Bahr ; Victor Le Tertre est mort en Grèce en 1916 alors qu'il participait à l'expédition de Salonique ; François Huitorel, mort le dans l'actuelle Macédoine du Nord ; Yves Le Corveller, Pierre Rinquin et François Huon sont morts en captivité en Allemagne (François Huon est le dernier soldat de la commune mort lors de cette guerre le , quatre jours avant l'armistice) ; les autres sont morts sur le sol français, à l'exception de Pierre Le Vern, quartier-maître canonnier, mort le lors du naufrage de son bateau, le cargo Pomone, torpillé par un sous-marin allemand[33].

L'Entre-deux-guerres

Yves Le Clech est mort (de maladie) le à Tarsus lors de la Campagne de Cilicie[33].

Saint-Servais : la route de Callac à Maël-Pestivien (carte postale, vers 1925).

Saint-Servais : la route de Callac à Maël-Pestivien (carte postale, vers 1925). Saint-Servais un jour de foire (carte postale, vers 1925).

Saint-Servais un jour de foire (carte postale, vers 1925). Saint-Servais un jour de pardon (carte postle, vers 1925).

Saint-Servais un jour de pardon (carte postle, vers 1925).

La Seconde Guerre mondiale

Le monument aux morts de Saint-Servais porte les noms de 15 personnes mortes pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale; parmi ces victimes, Philippe Tanguy, résistant, déporté, mort le à Brême (Allemagne) ; Joseph Guénégou, résistant arrêté le lors d'une rafle à Servais en même temps que son fils, déporté au camp de concentration de Neuengamme et décédé le dans ce camp ; Arsène Guillossou, résistant déporté au stalag X-B et mort le au camp de Sandbostel[33].

Politique et administration

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1872. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[38]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[39].

En 2020, la commune comptait 410 habitants[Note 11], en diminution de 1,44 % par rapport à 2014 (Côtes-d'Armor : +1,05 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Économie

À Saint-Servais, la majorité des emplois sont en rapport avec l'agriculture, c'est-à-dire environ 7 entreprises agricoles. La plupart de ces agriculteurs font de l'élevage bovin laitier mais il y a aussi des éleveurs de volailles.

En dehors de ces agriculteurs il y a aussi des métiers qui sont en rapport avec la nature comme : un paysagiste, une exploitation forestière (groupement de la forêt de Duault), un commerce de produits pour agriculteurs et une pension équestre.

En dehors de ces entreprises en rapport avec la nature, il y a aussi un bar (épicerie de dépannage), un plâtrier et un chauffagiste. Enfin, il y a deux administrations : la Poste et la mairie.

Lieux et monuments

La commune compte trois monuments historiques classés :

- Menhirs jumeaux de Kerbernès classés par décret du [42].

- Église Saint-Servais, classée par arrêté du [43].

Église de Saint-Servais : façade nord, vue d'ensemble.

Église de Saint-Servais : façade nord, vue d'ensemble. Église de Saint-Servais : façade nord.

Église de Saint-Servais : façade nord. Église de Saint-Servais : vue d'ensemble côté ouest.

Église de Saint-Servais : vue d'ensemble côté ouest. Église de Saint-Servais : façade nord, détail du clocher.

Église de Saint-Servais : façade nord, détail du clocher. Église de Saint-Servais : façade nord, statue de saint Servais.

Église de Saint-Servais : façade nord, statue de saint Servais. Église de Saint-Servais : façade nord, détail d'une sculpture.

Église de Saint-Servais : façade nord, détail d'une sculpture.

- Chapelle de Burthulet, classée par arrêté du [44].

La chapelle du Burthulet et son placître.

La chapelle du Burthulet et son placître. Chapelle du Burthulet : la façade.

Chapelle du Burthulet : la façade. Chapelle du Burthulet : le chœur.

Chapelle du Burthulet : le chœur. Chapelle du Burthulet : diable représenté sur une sablière.

Chapelle du Burthulet : diable représenté sur une sablière.

Par ailleurs :

- Fontaine près de l'église paroissiale.

Fontaine près de l'église paroissiale de Saint-Servais.

Fontaine près de l'église paroissiale de Saint-Servais.

Personnalités liées à la commune

- Anatole Le Braz, écrivain et folkloriste, né à Saint-Servais le . Il est le premier président de l'Union régionaliste bretonne, le premier parti politique régionaliste breton.

- Charles Tixier Damas de Saint-Prix, né le à Tréguier (fils de Charles-Jean-André Tixier Damas, comte de Saint-Prix, qui fut maire de Ploujean, et d'Émilie Barbe Guiton), décédé le à Ploujean, avocat, lieutenant de louveterie entre 1855 et 1883, grand chasseur de loup dans le centre de la Bretagne (il séjournait pendant la saison de chasse à Kerbournet en Saint-Servais). Il est évoqué à de nombreuses reprises dans le livre de Frank Davies : Chasse aux loups et autres chasses en Bretagne publié en anglais en 1875[45].

- Fanch Vidament, « Peintre-paysan », à Kérity et mort le à Saint-Servais. Fanch Vidament a peint de nombreux tableaux tout en tenant une petite exploitation agricole en Centre-Bretagne.

Voir aussi

Liens externes

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[4].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[5].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Par station météorologique historique, il convient d'entendre la station météorologique qui a été mise en service avant 1970 et qui est la plus proche de la commune. Les données s'étendent ainsi au minimum sur trois périodes de trente ans (1971-2000, 1981-2010 et 1991-2020).

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Nicolas Le Bras, né en 1825, fut successivement instituteur à Penvénan, Saint-Servais, Ploumilliau et Pleudaniel. Il périt dans le naufrage de la Marie-Thérèse à l'embouchure de la rivière de Tréguier, le Jaudy, le . Il était alors conseiller municipal de Tréguier. Il est le père d'Anatole Le Bras.

- François Courtois, né en 1831 à Callac, décédé le à Saint-Servais.

- Alexis Le Deuff, né le à Duault.

- Albert Harnay, né le à Saint-Servais en Duault, décédé en 1944.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Serj Le Maléfan, "Granites de Bretagne", Coop Breizh, 2013, (ISBN 978-2-84346-588-8).

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Rostrenen - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Saint-Servais et Rostrenen », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Rostrenen - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Saint-Servais et Trémuson », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Saint-Brieuc - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Saint-Brieuc - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Saint-Brieuc - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Données statistiques sur les communes de Métropole ; Répartition des superficies en 44 postes d'occupation des sols (métropole) », sur CORINE Land Cover, (consulté le ).

- infobretagne.com, « Étymologie et Histoire de Saint-Servais ».

- J. Guillotin, 1929, cité par http://www.infobretagne.com/saint-servais.htm

- « Saint-Servais : Histoire, Patrimoine, Noblesse (commune du canton de Callac) », sur infobretagne.com (consulté le ).

- Nicolas Le Bras, La commune de Duault, (lire en ligne).

- Jean-Baptiste Ogée, "Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne", 1778, consultable https://archive.org/details/dictionnairehist02og/page/80

- Yann Brékilien, "La vie quotidienne des paysans bretons au XIXe siècle", Librairie Hachette, 1976.

- Nicolas Le Bras, La commune de Duault, (lire en ligne).

- Joachim Gaultier du Mottay, Géographie départementale des Côtes-du-Nord, (lire en ligne), pages 492 et 493.

- Charles Joseph André Tixier-Damas de Saint-Prix, né le à Brest, décédé le à Paramé.

- Émilie Barbe Guitton, née le à Callac, décédée le à Morlaix

- http://callac.joseph.lohou.fr/stprix_comtesse.html

- http://callac.joseph.lohou.fr/kerbournet_manoir_chateau.pdf

- « Monument aux morts - Saint-Servais », sur memorialgenweb.org.

- « Saint-Servais. Édouard Perrot, doyen et maire honoraire est décédé », Ouest-France, (lire en ligne)

- « Christian Coail, le premier président de l'ouest des Côtes-d’Armor », Le Télégramme, (lire en ligne) « La loi sur le non-cumul des mandats m’oblige à démissionner de mon poste de maire, mais je peux rester adjoint ou conseiller municipal. »

- « Municipales à Saint-Servais. Un sixième mandat de maire pour Christian Coail », Ouest-France, (lire en ligne)

- « Béatrice Billaux élue maire de Saint-Servais, après la démission de Chisitian Coail, élu président du Département », Journal Le Télégramme, (lire en ligne, consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Notice no PA00089659, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no PA00089658, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no PA00089657, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Frank Davies, Chasse aux loups et autres chasses en Bretagne, éditions des Montagnes Noires, 2012, (ISBN 978-2-919305-22-3).