Plassac (Charente-Maritime)

Plassac est une commune du sud-ouest de la France, située dans le département de la Charente-Maritime (région Nouvelle-Aquitaine).

| Plassac | |||||

Château de Plassac. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Charente-Maritime | ||||

| Arrondissement | Jonzac | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes de la Haute Saintonge | ||||

| Maire Mandat |

Jean-Charles Langlais 2020-2026 |

||||

| Code postal | 17240 | ||||

| Code commune | 17279 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Plassacais | ||||

| Population municipale |

641 hab. (2020 |

||||

| Densité | 41 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 45° 28′ 02″ nord, 0° 34′ 03″ ouest | ||||

| Altitude | Min. 27 m Max. 65 m |

||||

| Superficie | 15,48 km2 | ||||

| Unité urbaine | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Pons | ||||

| Législatives | Quatrième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Charente-Maritime

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

Ses habitants sont appelés les Plassacais et les Plassacaises[1].

Géographie

Communes limitrophes

Urbanisme

Typologie

Plassac est une commune rurale[Note 1] - [2]. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[3] - [4]. La commune est en outre hors attraction des villes[5] - [6].

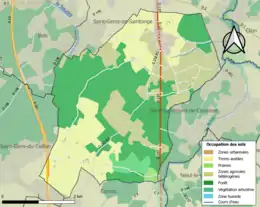

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (53,8 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (55 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (41,3 %), terres arables (29,6 %), zones agricoles hétérogènes (23,4 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (2,8 %), zones urbanisées (2,2 %), prairies (0,8 %)[7].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Plassac est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, feux de forêts, mouvements de terrains et séisme (sismicité faible). Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses[8]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[9].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1983, 1993, 1999 et 2010[10] - [8].

Plassac est exposée au risque de feu de forêt du fait de la présence sur son territoire de la forêt de la Lande, un massif classé à risque dans le plan départemental de protection des forêts contre les incendies (PDPFCI), élaboré pour la période 2017-2026 et qui fait suite à un plan 2007-2016[11]. Les mesures individuelles de prévention contre les incendies sont précisées par divers arrêtés préfectoraux et s’appliquent dans les zones exposées aux incendies de forêt et à moins de 200 mètres de celles-ci. L’article L.131-1 du code forestier et l’arrêté du règlementent l'emploi du feu en interdisant notamment d’apporter du feu, de fumer et de jeter des mégots de cigarette dans les espaces sensibles et sur les voies qui les traversent sous peine de sanctions[12]. Un autre arrêté du rend le débroussaillement obligatoire, incombant au propriétaire ou ayant droit[Note 2] - [11] - [13] - [14].

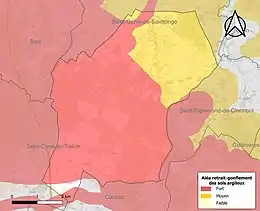

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des tassements différentiels[15].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 98,8 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (54,2 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 323 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 323 sont en en aléa moyen ou fort, soit 100 %, à comparer aux 57 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[16] - [Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[17].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 2003 et 2009 et par des mouvements de terrain en 1983, 1999 et 2010[8].

Risques technologiques

Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par une ou des infrastructures routières ou ferroviaires importantes ou la présence d'une canalisation de transport d'hydrocarbures. Un accident se produisant sur de telles infrastructures est susceptible d’avoir des effets graves sur les biens, les personnes ou l'environnement, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence[18].

Toponymie

Issu de l'anthroponyme gallo-romain Plancius, suivi du suffixe -acum[19].

Histoire

Plassac est une très ancienne localité. On a trouvé trace en effet d’un atelier de taille de l’époque néolithique en bordure de la forêt de La Lande non loin du lieu-dit Segor[20]. Elle a pour origine probablement une ancienne villa gallo-romaine Placiacum ou villa placii, la villa de Placius. Dès le début du Moyen Âge, un château-fort de plaine y est édifié. Les premiers possesseurs de Plassac dont on trouve trace appartiennent à la famille d’Aunay-Mortagne alliée à la famille de Pons au début du XIIIe siècle. La paroisse et la châtellenie dont elle fut le siège resta un des fiefs directs des sires de Pons ou du moins, un arrière fief de ceux-ci tout au long du Moyen Âge. Par la suite, diverses successions et ventes firent passer de main en main le fief et le château. Celui-ci fut reconstruit par deux fois pour aboutir à l’édifice admirable actuel datant du XVIIIe siècle.

Plassac, un ancien fief

Dans son ouvrage sur les familles de Pons et d'Asnières Jean-Baptiste-François-Auguste de La Châtaigneraye, indique un document de 1200 dans lequel Agnès de Matha fille de Geoffroy Martel de Matha et épouse en secondes noces du sire de Pons Geofroy III de Pons donne à son fils ainé de ce second mariage, Renaud, futur sire de Pons, son château du Virouil ainsi que tout l'ancien Plassac. Agnès de Matha d'après ce texte tenait ces possessions de sa mère, une certaine Philippa. Elle avait épousé en premières noces Guillaume Aichard de Clermont seigneur de Mirambeau. Clermont est plus que probablement, le hameau de Clion sur Seugne où se trouvait une motte féodale qui donna son nom au village de Saint-Sigismond-de-Clermont. On peut supposer la présence de plusieurs seigneurs sur la paroisse de Plassac à la suite du partage des biens d' Agnès de Matha. En effet, Pons de Mirambeau le fils du premier lit d'Agnès donne par acte rédigé à Plassac, le droit et la seigneurie qu'il a sur un moulin à Saint-Hilaire-du-Bois à l'hôpital neuf de Pons. Il y avait donc une résidence à Plassac.

La famille des Aunay-Mortagne

Les premiers possesseurs de Plassac dont on trouve une réelle trace appartiennent à la famille d’Aunay-Mortagne. Cette famille descend de la famille des vicomtes d’Aunay (Aulnay-de-Saintonge) et de Benoît 1er de Mortagne, qui épousa Jeanne d'Aulnay. Le premier qui porta un titre lié à Plassac est Pons II de Mortagne, vicomte d'Aunay, seigneur de Mortagne-sur-Gironde, de Fontaines et de Plassac qui succède en 1325 à son frère Geoffroy (1285-1325). Pons II de Mortagne est titré sénéchal de Saintonge en 1317 et gardien des frontières en Poitou, Angoumois et Gascogne en 1325, puis capitaine souverain et lieutenant du roi en Poitou.

Geoffroy de Mortagne, le fils de Pons de Mortagne et de Jeanne de Rochechouart, vicomte d'Aunay, épousa Jeanne d'Amboise. Celle-ci, devenue veuve, épousa en secondes noces Guillaume de La Flotte, seigneur de Ravel chancelier de France, lequel plaida en 1340 contre Pons II de Mortagne, revendiquant la possession du « châtel de Plassac ». Pons II épousa Claire de Lezay puis en secondes noces Marguerite une des sept filles de Renaud IV de Pons et de Jeanne d’Albret.

La terre de Plassac passa ensuite à la fille de Pons II, Marguerite de Mortagne, vicomtesse d'Aunay, dame de Mortagne, de Chef-Boutonne, de Mirambeau, de Cosnac et de Fontaines, qui épousa en 1354 Jean de Clermont (1310-1356), maréchal de France en 1352, lieutenant du roi en Poitou, qui fut tué à la bataille de Poitiers en 1356.

Plassac fut enlevé à la maison d'Aunay, après la bataille de Poitiers par le capitaine anglais Jean Chandos connétable en Aquitaine du Prince noir fils aîné du roi Edouard III. Il resta maître de Plassac jusqu’à sa mort en 1369.

Marguerite d'Aunay épousa en secondes noces Jean de La Personne, qualifié de seigneur de Saujon et de Plassac en 1364. Plassac lui fut pleinement restitué par le duc Jean de Berry, dont il était le chambellan par lettres patentes expédiées d'Issoudun le 10 août 1370.Le fils de Marguerite de Mortagne et de Jean de Clermont, Jean II de Clermont, fut le dernier vicomte d'Aunay à porter le titre de seigneur de Plassac, qui fut confisqué, et réuni à la couronne puis donné en 1400 par Charles VI à Renaud VI, sire de Pons (1349-1427), lieutenant général du roi en Saintonge, en récompense de ses brillants faits d'armes.

La famille de Pons

Renaud VI, de par sa mère, fille de Guillaume de La Flotte, avait des revendications sur la seigneurie de Plassac. Ce fut un grand capitaine de guerre, il combattit d’abord du côté anglais de 1366 à 1370 puis passa dans le parti français en 1371 Il participa à la reconquête du Poitou, soumit également Saintes et conquit Cognac, Marennes, Saint-Maixent, Royan et Montguyon. C’est au titre de tous ces exploits que la seigneurie sur les terres de Plassac et des arrière-fiefs en dépendant lui est accordée par le roi.

La terre de Plassac passa ensuite en partie aux mains de la fille de Renaud VI, Marie et de sa troisième épouse Catherine de Montberon. Elle reçut Plassac comme dot. Marie de Pons épousa de Jean Gaudin, seigneur de Martigné-Ferchaud. En 1472, Marie de Pons testa en faveur de sa fille, Anne Gaudin, précisant que si celle-ci mourait sans postérité, la terre de Plassac retournerait aux héritiers mâles de la maison de Pons. En 1497, Anne était encore qualifiée de dame de Plassac. Elle mourut peu après sans postérité. La terre revenait en possession complète alors à la famille de Pons mais auparavant elle en avait vendu une partie donnant naissance à la châtellenie de Clion.

La souveraineté sur la terre de Plassac fut partagée car le sire de Pons, fils de Renaud VI Jacques Ier est titré seigneur de Plassac. Il succéda à son père Renaud VI à l’âge de 14 ans et continua comme son père à se battre contre les Anglais. Il prêta hommage pour sa baronnie de Plassac le 15 décembre 1433. La Saintonge est alors une zone de troubles, elle est la victime de troupes de soudards qui errent dans la campagne en pillant. Jacques Ier pour subsister et tenir tant bien que mal son rang choisit la solution de se joindre aux écorcheurs. Il devint même le chef d’une bande et le château de Plassac fut l’un de ses repaires, depuis lequel il menait des attaques à travers la Saintonge.Jacques Ier fut entraîné dans la brève révolte courtisane dite de la Praguerie contre les réformes militaires de Charles VII. Après la paix de 1440 terminant cette révolte, le roi laissa des garnisons à Pons et dans plusieurs bourgs et châteaux des environs. Chassé de sa ville par les troupes royales et une partie de la population, Jacques Ier se replia à Plassac d'où il continua le combat et chassa avec ses hommes les troupes royales de plusieurs bourgs Gémozac, Préguillac, Berneuil, etc. Le pouvoir royal réagit; Jacques Ier de Pons devint un gibier traqué. Il dut fuir de Royan assiégé. Le 12 juillet 1445, un premier arrêt le condamnait à perdre ces terres. Il fit amende honorable auprès du roi Charles VII à Tours puis devant le parlement à Paris. Là, il fut capturé et fait prisonnier. En avril 1446, le roi lui fit grâce et lui pardonna les exactions que ces troupes avaient commises contre la population.

En 1473, Guy de Pons (1431-1507) son troisième fils lui succéda. Il réunifia Plassac en héritant de sa cousine Anne Gaudin. Guy de Pons dut batailler auprès des tribunaux en novembre 1496 contre Robert de La Rochandry, seigneur de Courpignac, pour établir son entière propriété sur le fief Plassac. Le litige portait sur des terres situées en partie sur la paroisse de Saint-Genis et de Plassac, plus exactement la forêt de Saint-Antoine et le fief de Chassac. Robert de La Rochandry reprenait le procès de son père Jean de La Rochandry. Il prétendait qu’en tant que seigneur de Saint-Antoine dont il détenait les terres du baron de Mirambeau, ces biens et les rentes associées lui appartenaient. Or comme le prouvèrent des témoignages depuis au moins cent ans, elles font partie de la châtellenie de Plassac.

François Ier de Pons (1462-1504), fils de Guy est aussi dit seigneur de Plassac. Il disparut avant son père. La terre de Plassac passa à Jacques II de Pons (1490-1570), seigneur de Plassac et de Mirambeau, fils cadet de François Ier de Pons et de Marguerite de Coetivy. Lors de la succession de Guy, la terre de Plassac fut démembrée vers 1510 et perdit Guitinières, en effet, Anne de Pons épouse d’Odet d’Aydie en hérita.. À cette époque les possessions du seigneur de Plassac s’étendait jusqu’à la Gironde, en effet, Jacques de Pons reçut le 3 octobre 1519 hommage pour le fief de la Gorce commune de Saint-Fort-sur-Gironde. Jacques II fit réédifier un nouveau château, en 1533. En 1527, sa sœur Lucrèce de Pons, mariée à Charles d’Espinay de Montcontour, vendit ses droits sur la seigneurie de Plassac au seigneur de Clion, Robert de La Rochandry pour 8840 livres. Jacques II fit valoir son droit de retrait lignager et restaura ainsi la seigneurie. L’année suivante seul Jacques de Pons rendait hommage au roi pour sa baronnie de Plassac, le titre est définitivement associé à la branche cadette de la famille de Pons : Les Pons Mirambeau. À partir de 1555, Jacques II se consacra à l’aménagement d’un port qu’il baptisa Jacopolis près de Hiers. Aujourd’hui, ce lieu s’appelle Brouage. Jacques de Pons décéda à Plassac en 1563, il eut au moins douze enfants de trois mariages.

Jean de Pons (1535-1589), fils cadet de Jacques II de Pons et de sa troisième Catherine Gontaud, est seigneur de Plassac et de Lorignac, son demi-frère aîné François de Pons est lui baron de Mirambeau. Il s’engagea aussi dans le parti de la réforme, dès 1568 et se bat ainsi aux côtés d’Agrippa d’Aubigné. Il devint gouverneur de la ville de Pons en 1574 et en chassa son cousin Antoine de Pons. Il est nommé par le roi Henri de Navarre comme commandant de la Saintonge et de l’Angoumois en son absence ; puis en 1580, il est désigné gouverneur de Pons. Jean, laissa que des filles : Anne, épouse d'Abel de Pierre Buffière, Jeanne, femme de Jean de Chasteauneuf de Lostanges, et Marie, mariée à Henri de Bonneval. Par contrat de partage du 25 novembre 1602 entre ces deux dernières, le château de Plassac revint à Jeanne de Pons.

Les ducs d'Epernon

Par contrat du 30 septembre 1604, Jeanne de Pons vendit Plassac à Jean-Louis Nogaret de La Valette, duc d'Épernon (1554-1642), pair et amiral de France, gouverneur de Saintonge et de Guyenne. Au château de Plassac sont joints les seigneuries de Saint-Genis, Lorignac, Saint-Simon et Chautignac et les rentes des moulins de Tandes et d'Izaac. Dans les années qui suivirent, le duc d'Épernon agrandit le domaine : le 31 janvier 1631, il acheta au seigneur de la Barde et de la Salle, le fief noble de Malvillars, et le 25 mai 1632, il se porta adjudicataire de la terre de Guitinières et restaura en partie l’ancien fief. Excommunié en novembre 1633 par Henri d'Escoubleau de Sourdis, archevêque de Bordeaux, et intime de Richelieu, pour avoir fait voler son chapeau d'un coup de canne lors d'une procession conduite par le prélat. Le duc d'Épernon dut s'exiler pour Plassac, quittant son château de Cadillac en Gironde. La légende raconte que l’archevêque de Bordeaux se rendant à Paris vint le narguer sous les tours du château de Plassac, le duc d'Épernon lui répondit en tirant un coup de mousquet depuis l’une des tourelles du mur d’enceinte. En août 1633, le parlement de Bordeaux érigea en comté la baronnie de Plassac en Saintonge.

Des dettes contraignirent le second duc d'Épernon, Bernard de Nogaret de La Valette, (1592-1662), à vendre Plassac, le 20 novembre 1657, pour 320 000 livres, à Jean-François Le Bigot, marquis de Saint-Quentin.

La famille de Saint-Quentin

Jean-François Le Bigot, marquis de Saint-Quentin, était un ancien capitaine des gardes du duc d'Épernon et lui acheta le comté de Plassac. Cette vente ne se passa pas sans problème. En effet, Saint-Quentin fut obligé, à tort, de payer aux jésuites du collège de Saintes des droits de dîmes pour certaines terres de la paroisse de Saint-Genis, en vertu d'un arrêt du Grand Conseil du 26 janvier 1664, postérieur de six ans à l'acte d'acquisition. De plus, les héritiers de Bernard d'Épernon passèrent avec lui de nouvelles conventions, entre 1669 et 1672. Celles-ci obligèrent en 1674, le marquis de Saint-Quentin de vendre une partie des bois de haute futaie du parc de Plassac, pour pouvoir payer 30 000 livres aux héritiers de la succession du duc d'Épernon.

D'un premier mariage avec Marie de Maurès, Jean-François Le Bigot de Saint-Quentin n'avait pas eu d'enfants. En novembre 1661, il épousa Anne de Pontac, qui lui donna une seule fille, Paule-Diane, qui ne porta jamais le nom de ses trois époux mais qui fut toujours connue sous le nom de comtesse de Plassac.

Le 28 juin 1681, Paule-Diane épousa Hugues de Fontanges, comte de Maumont, lieutenant général des armées du roi, tué en Irlande au service du roi en 1688. Elle eut de ce mariage deux enfants, Anne-Antoine de Fontanges, marquis de Maumont, auquel le roi, en souvenir des services de son père, fit don de la finance de capitaine dans un régiment des gardes, en 1689, et Jeanne-Françoise de Fontanges de Maumont, qui épousa en 1709 Charles de Malvin de Montazet. Le 6 mai 1690, Paule-Diane se remaria avec Claude, comte de Luc, et en eut deux enfants, Jacques de Luc, qui épousa (21 mars 1772) Anne-Marthe de Gondé, et Paule de Luc, mariée à Marc de Gironde, seigneur de Pille.

Lors de son premier mariage, Paule-Diane Le Bigot de Saint-Quentin, plus riche que ses parents, prit, par acte du 8 septembre 1688, des arrangements en vertu desquels les biens et seigneuries de Plassac, de Saint-Quentin et toutes leurs autres propriétés et créances lui étaient abandonnées, moyennant le paiement de leurs dettes et d'une pension. Les Saint-Quentin continuèrent à recevoir les revenus de Plassac jusqu'en 1692, leur fille se contentant de laisser arriérer les termes de la pension qu'elle s'était engagée à leur payer.

Jean-François Le Bigot de Saint-Quentin mourut en 1692. Après son remariage, sa veuve voulut continuer à jouir des revenus de Plassac et afferma une partie des terres. Paule-Diane demanda alors à sa mère l'exécution des conventions de 1688. Un arrangement à l'amiable permit à la fille de prendre possession de Plassac en 1698. Mais en 1711, Paule-Diane Le Bigot de Saint-Quentin fut à nouveau contestée dans sa possession de Plassac par sa mère et par son fils aîné, Anne-Antoine de Fontanges de Maumont. Celui-ci accompagné d'autres hommes, dont le marquis de Montazet, son beau-frère, s'empara du château de Plassac pendant que la comtesse de Plassac était au service divin. Il chassa les domestiques, leva les ponts-levis et laissa sa mère sans toit. En utilisant un stratagème, un simple déguisement qui trompa les gardes ; celle-ci put rentrer dans le château. La dame y fut soumise pendant quatre mois aux brimades du nommé Villiers, l'un des hommes de Maumont. En 1715, le troisième mari de la comtesse de Plassac, Henry de Bordes, obtint une transaction aux termes de laquelle Paule-Diane pouvait jouir de Plassac.

La famille de Montazet

En 1721, Anne-Antoine de Fontanges mourut à Plassac, sans postérité et sans testament. Le 22 janvier 1731, le marquis de Montazet mourut à son tour. Son fils aîné, Anne-Charles-François, devenu marquis, reçut procuration de sa mère Jeanne-Françoise de Fontanges de Maumont pour conclure un arrangement amiable avec sa grand-mère, la comtesse de Plassac, son oncle Jacques, comte de Luc, et sa tante, Paule de Luc. Mais Jacques de Luc mourut à son tour, sa veuve réclama alors les droits de son fils mineur contre Jeanne-Françoise de Fontanges de Maumont, Paule de Luc et Paule-Diane Le Bigot de Saint-Quentin. Par un mémoire imprimé du 5 mai 1739, la comtesse de Plassac autorisa ses enfants et petits-enfants à faire leurs partages et à régler leurs droits de son vivant. Après sa mort, le comte de Luc, par transaction du 14 décembre 1752, céda Plassac au marquis Anne-Charles-François de Montazet. Le château resta pendant cette période abandonné de tout occupant.

Charles de Malvin marquis de Montazet (1739-1825), le fils du précédent, fit élever un nouveau château, en 1777. Colonel du régiment d’Enghien d’infanterie, il se distingua pendant la guerre d’indépendance des États-Unis d’Amérique. Déclaré émigré, son château fut vendu le 8 ventôse an V mais la vente est cassée et le domaine est récupéré par sa seconde femme Rose de Launoy. Pendant cette période troublée, le département fit garder le château flambant neuf de peur de pillage.

La famille de Dampierre

Le marquis Élie-Louis-Aymar de Dampierre, parent de Charles Malvin de Montazet fut son légataire universel en 1827. Aymar de Dampierre fut mêlé à l'expédition de Marie-Caroline, duchesse de Berry (1798-1870), en 1832-1833. Le 7 mai 1832, elle arriva à Plassac, où elle resta jusqu'au 16 mai, sous le nom emprunté d'une de ses parentes, Madame de La Myre. Le château de Plassac fut fouillé le 27 juin 1832 par la gendarmerie de Saint-Genis qui était à sa recherche. Aymar de Dampierre mourut le 3 février 1845.

Jean-Baptiste-Élie-Adrien-Roger, marquis de Dampierre, naquit le 17 septembre 1813 à Sauveterre d'Astaffort (Lot-et-Garonne). Riche propriétaire encore enrichi par son mariage, embrassa une carrière politique pendant la deuxième république. Après le second empire, Il est élu représentant des Landes à l'Assemblée nationale le 8 février 1871. Battu aux législatives du 20 février 1876, il se consacra à l'agriculture et fut président de la Société des agriculteurs de France, de 1878 à sa mort, le 9 février 1896. Outre des ouvrages de vulgarisation agricole, on lui doit : Monographie du château de Plassac (1888), La Saintonge et les seigneurs de Plassac : les ducs d'Épernon (1888). Élie vécut 51 ans à Plassac. Il y reçut Eugénie de Montijo de Guzma. Celle-ci, devenue impératrice, offrit aux Dampierre son portrait en souvenir de ce séjour.

D'Henriette Barthélémy, Élie de Dampierre avait eu quatre fils. En 1873, lors du mariage de son fils aîné, le comte Aymar, avec Isabelle de Lamoricière, Élie fit stipuler que Plassac lui serait réservé par préciput et hors part. Mais Aymar mourut prématurément, laissant un fils en bas âge, Jacques. Plassac devait donc revenir de droit à Jacques de Dampierre, mais ce dernier, à la mort de son grand-père Élie, le 13 février 1896, se retrouvant seul héritier de deux terres importantes, l'une en Anjou (Le Chillon), l'autre en Bretagne (Lamoricière), préféra renoncer au domaine, au profit de l'un de ses oncles, le comte Éric, à charge pour celui-ci de conserver Plassac et de le transmettre à son tour, intact et complet, à l'un de ses hoirs.

Plassac passa au fils d'Éric de Dampierre, Élie (1878-1948) puis au fils de celui-ci le comte Christian de Dampierre (1913-1977).

Administration

Liste des maires

Région

À la suite de la mise en application de la réforme administrative de 2014 ramenant le nombre de régions de France métropolitaine de 22 à 13, la commune appartient depuis le à la région Nouvelle-Aquitaine, dont la capitale est Bordeaux. De 1972 au , elle a appartenu à la région Poitou-Charentes, dont le chef-lieu était Poitiers.

Démographie

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[24]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[25].

En 2020, la commune comptait 641 habitants[Note 3], en augmentation de 4,4 % par rapport à 2014 (Charente-Maritime : +2,92 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Château de Plassac.

- Église romane Saint-Laurent, du XIIe siècle, dont la façade occidentale est classée Monument historique le 19 novembre 1910. L'église en elle-même est inscrite aux Monuments historiques par arrêté du 17 septembre 1964. Elle présente un plan très simple et fut en partie ruinée pendant les guerres de Religion. Le portail typique du XIe siècle est décoré de zigzags, de têtes grimaçantes et d’étoiles. La façade présente une série de cinq arcades à cinq lobes. L’église fut restaurée pendant la seconde moitié du XIXe siècle. Le clocher est quadrangulaire éclairé par quatre fenêtres en plein cintre et surmonté d’une charpente formant une flèche recouverte de tuile plate. Une chapelle mortuaire dédiée à la Vierge est accolée à la nef et fut construite par le marquis de Montazet comte de Plassac à la fin du XVIIIe siècle.

Mairie de Plassac.

Mairie de Plassac. Clocher de l'église.

Clocher de l'église. Façade de l'église.

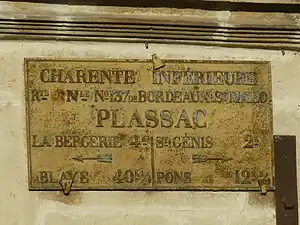

Façade de l'église. Ancien panneau routier.

Ancien panneau routier..jpg.webp) Statue de la Vierge

Statue de la Vierge.jpg.webp) La croix Maillard

La croix Maillard

Personnalités liées à la commune

- Renaud IV de Pons (1291-1356)

- Renaud VI de Pons (1343-1426)

- Jean-Louis de Nogaret de La Valette (1554-1642)

- Aymar de Dampierre (1787-1845)

- Élie de Dampierre (1813-1896)

Voir aussi

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Le débroussaillement s'applique notamment aux abords de constructions, chantiers, travaux ou installations sur une largeur de 50 mètres (selon un principe du droit des assurances, tout propriétaire est tenu d’assurer la protection de ses biens), et de 7 mètres minimum de part et d’autre des voies privées y donnant accès.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- Les gentilés de Charente-Maritime

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Plassac », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Charente-Maritime », sur www.charente-maritime.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque inondation.

- « Plan départemental de protection des forêts contre l’incendie 2017 – 2026 », sur draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr (consulté le )

- « Réglementation des feux en extérieur. », sur www.charente-maritime.gouv.fr, (consulté le )

- « Les Obligations Légales de Débroussaillement (OLD). », sur www.charente-maritime.gouv.fr, (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Charente-Maritime », sur www.charente-maritime.gouv.fr (consulté le ), chapitre Feux de forêts.

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Charente-Maritime », sur www.charente-maritime.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Plassac », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Charente-Maritime », sur www.charente-maritime.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque transport de matières dangereuses.

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France, Librairie Droz, (ISBN 978-2-600-02883-7, lire en ligne)

- Carte archéologique de la Gaule, la Charente-Maritime

- Jean-hugues Favereau, Plassac, village de Haute-Saintonge, Le passage des heures (ISBN 9782916405902)

- « Résultats des élections législatives 2022 à Plassac 17240 », sur lemonde.fr (consulté le ).

- « Comités municipaux », sur Horizons Le parti (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.