Morlaquie

Morlaquie (croate : Morlakija, italien : Morlacchia, grec moderne : Μαϐροβλαχία-Maurovlahía, roumain : Mavrovlahia ou Morlahia) désigne une région littorale des Balkans, en Dalmatie, Herzégovine et ouest du Monténégro, sur l’Adriatique. Administrativement, la Morlaquie croate se trouve sur le littoral des comtés de Zadar, Šibenik, Split et Dubrovnik ; la Morlaquie bosnienne dans le sud des cantons d'Herzégovine-Narenta et de Trebinje (ce dernier dans la république serbe de Bosnie) et la Morlaquie monténégrine dans les opchtines de Herceg Novi, Kotor et Nikšić.

| Morlaquie | ||

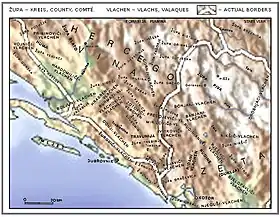

Localisation des communautés morlaques autour de Raguse - Dubrovnik | ||

| Localisation | ||

|---|---|---|

| Pays | ||

| régions traditionnelles | Dalmatie | |

| Coordonnées | 43° 30′ nord, 16° 24′ est | |

| Golfes dalmates | mer Adriatique) | |

| Géolocalisation sur la carte : Croatie

| ||

Étymologie

L’étymologie vient des mots slaves more (mer) et vlasi ou vlaši (valaques) soit « valaques de la mer ». Dans les Balkans, le mot « valaques » désigne des communautés principalement pastorales, initialement (antiquité tardive, haut Moyen-Âge) locutrices de langues romanes orientales (dalmates ou roumaines) et chrétiennes de l’obédience du patriarcat de Constantinople, mais ultérieurement, du XIe siècle au XVIIIe siècle, passées progressivement aux langues slaves méridionales (ici chtokaviennes) et à l’obédience de l’Église catholique romaine (sous la double influence du royaume de Croatie et de la République de Venise) voire, pour certaines, à l’islam (sous l’influence de l’empire ottoman : l’équivalent turc de la Morlaquie étant Deniziflak). Par métonymie, le mot « Morlaques » a pu aussi désigner des populations non-pastorales habitant en Dalmatie, locutrices de la langue dalmate (disparue au XIXe siècle), du croate, du serbe, ou encore de l’italien vénitien (souvent confondu avec le dalmate, et inversement).

Histoire

Antiquité

En -229 et -228, la flotte romaine combat les pirates illyriens qui s’abritent dans les multiples îles de cette région, et à partir de -219, les Romains prennent le contrôle de la côte dalmate pour garantir leur sécurité en mer Adriatique. La romanisation de l’illyrien est à l’origine de la langue dalmate, l’une des langues romanes. Sous Tibère, la province sénatoriale de Dalmatie est réorganisée en l’an 10 en province impériale, avec comme capitale Salonae (Salone). Sous Vespasien, le gouverneur de la province est le jurisconsulte Pégase. À partir du IIe siècle, l’urbanisation et la christianisation des Dalmates progressent, la future Morlaquie devient une région importante de l’empire et au IIIe siècle, de nombreux officiers originaires de cette région jouent un rôle important : c’est le cas de l’empereur romain Carus (282-283), de ses fils et successeurs Carin (283-285) et Numérien (283-284), et de Dioclétien, empereur de 284 à 305. Ce dernier se fit construire près de Salone un vaste palais fortifié où il se retira en 305 après son abdication : c’est l’origine de la ville de Split. Jérôme de Stridon, traducteur de la Vulgate, était aussi originaire de cette région.

Lors des invasions germaniques du IVe siècle, la future Morlaquie est annexée par Odoacre en 481–482, passe sous la domination des Ostrogoths en 490 puis revient à l’Empire romain d’Orient de 535 à 620, lorsque selon le livre De administrando Imperio[2], l’empereur romain d’Orient Héraclius demande l’aide des Croates pour contrer les Avars. L’Empire perd la majeure partie de l’Italie et l’Illyrie intérieure mais garde la Venise maritime, l'Istrie, les îles dalmates et les ports de la côte (Carlopago, Raguse, Spalato, Traos, Zara, Zengo), qu’il organise en marche militaire dalmate, tandis que l’intérieur est rapidement peuplé d’une majorité slave ou slavisée[3].

Moyen Âge

Du point de vue religieux, au VIe siècle, la plupart des Dalmates romanophones sont déjà chrétiens, alors que les Avars sont tengristes et les Slaves (dont font partie les Croates) ont leur propre religion[4] - [5]. Le prêcheur Gottschalk d'Orbais, de passage dans la future Morlaquie au IXe siècle témoigne qu’à cette époque la christianisation des Croates était en cours. En outre, un texte de Constantin VII nous informe que les Slaves de la région furent christianisés « au temps de leur prince Porinos »[3].

Peu à peu les Vénitiens, les Dalmates, les Croates et les Ragusains s’émancipent l’Empire byzantin. Le nom de « Morlaquie » apparaît à partir du XIIe siècle pour désigner les régions où les influences slave et hongroise se mêlent aux influences romanes et grecques[6]. Parmi les influences romanes, venues du nord-est cette fois, on trouve aussi, par transhumance pastorale, celle des valaques descendus des plateaux montagneux nommés Romanija Planina ou Stari Vlah (« ancienne valachie »)[7]. Ces communautés valaques entre-temps disparues de Bosnie, d’Herzégovine, de Dalmatie et du Monténégro[8] ont laissé des stèles ou des sarcophages en pierre appelés localement stecci[9] - [10] ; des pigments révèlent qu’ils étaient initialement polychromes à la manière des stèles en bois plus récentes, comme celles de Sapântsa[11]. Quelques-uns de ces stecci ont été amenés de leur site d’origine dans le jardin du Musée national de Bosnie-Herzégovine à Sarajevo, où, conformément à l’historiographie bosniaque officielle, ils sont présentés comme des « tombes patarines slaves »[12]. Dans l’historiographie moderne croate en revanche, le mot « valaque » désigne « des envahisseurs venus de l’Est », ancêtres orthodoxes des Serbes de Bosnie[3] - [13].

Période moderne

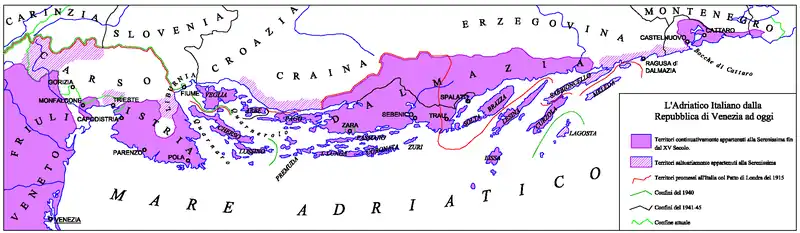

Durant la longue période vénitienne (XIe siècle-1797) la Morlaquie est gouvernée par un provéditeur-général et beaucoup de ses habitants romanophones adoptent la langue vénitienne mais la langue croate aussi se développe et des écoles, des publications en témoignent. La langue dalmate, en revanche, n’était pas enseignée et a fini par disparaître sous le régime vénitien. Dès lors « Morlaques » prend un sens surtout géographique et désigne les habitants de la Morlaquie quelles que soient leurs origines, langues et croyances[14]. Pour les encyclopédies françaises, par exemple, les Morlaques sont les « Slaves de Dalmatie »[15]. Par ailleurs les limites géographiques de la Morlaquie sont variables : on parle ainsi au XVIe siècle de « Morlaquie istrienne » (italien : Morlacchia istriana) pour la région des Istriens et de « Morlaquie émothienne » (italien : Morlacchia imoschiana) dans l'arrière-pays dalmate, à la frontière bosnienne[16].

Le Congrès de Vienne de 1815 attribue la Morlaquie à l’empire d'Autriche qui l’intègre dans son Royaume de Dalmatie. L’Autriche, comme Venise, tolère le développement de la culture croate, d’autant qu’elle y voit un moyen de limiter l’influence italienne. Avec la montée des nationalismes, le passé multiculturel de la région est de plus en plus occulté et remplacé par des revendications exclusives comme l’austroslavisme croate et l’irrédentisme italien[17]. Par le traité de Rapallo en 1920, à la suite de la défaite des puissances centrales dans la Première Guerre mondiale, la Morlaquie est incluse avec le reste de la Dalmatie dans le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, rebaptisé un peu plus tard Royaume de Yougoslavie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’Italie fasciste annexe de 1941 à 1943 quelques îles et une partie de côte (gouvernorat italien de Dalmatie) tandis que le reste de la Morlaquie appartient à l’État indépendant de Croatie d’Ante Pavelić. En 1944–1945 les partisans yougoslaves reprennent la Morlaquie aux oustachis d’Ante Pavelić.

En 1991, après que la Croatie a déclaré son indépendance vis-à-vis de la République fédérale socialiste de Yougoslavie, la Morlaquie devient un champ de bataille entre indépendantistes croates et pro-yougoslaves serbes : ces derniers, majoritaires en Morlaquie du nord, déclarent vouloir rester Yougoslaves et refusent l’autorité de la nouvelle République de Croatie : c’est la « Révolution des Rondins » qui rattache la Morlaquie à la République serbe de Krajina. Lors de l’Opération Tempête (1995) l’armée de la République de Croatie et les troupes du Conseil de défense croate de Bosnie-Herzégovine (HVO) prennent la Morlaquie : les habitants croates peuvent regagner leurs foyers, tandis que ce sont cette fois les Serbes qui se replient vers la République serbe de Bosnie.

Après 1996 commence une période de reconstruction qui, à partir de 2000, permet un développement essentiellement axé sur le tourisme, qui n’est pas sans effet sur la qualité des eaux et la préservation des paysages.

Sources

« Morlaquie », dans Pierre Larousse, Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, Paris, Administration du grand dictionnaire universel, 15 vol., 1863-1890 [détail des éditions].

- Wojciech Sajkowski, (en) « Morlachs, or Slavs from Dalmatia in French encyclopedias and dictionaries of the 18th and 19th » in Poznańskie Studia Slawistyczne n°15, 2018, pp. 207–218 -

- (grk) Constantin VII (empereur byzantin), De administrando Imperio (DAI), Constantinople, entre 948 et 952, Chapitre 30, origo gentis des Croates.

- Lucien Musset, « Grandes Invasions », sur Encyclopædia Universalis (consulté le ).

- Procope de Césarée, De bello Gothico, III, 14.

- (en) Danijel Dzino, Becoming Slav, Becoming Croat: Identity Transformations in Post-Roman and Early Medieval Dalmatia, Leiden, éditions Brill, , « For the inscription from the font, see Delonga 1996: 205–7. Doubts about its authenticity and origins: Suić and Perinić 1962; Klaić 1971: 197–8; Jakšić 2002. » [p.187].

- Marie-Madeleine De Cevin, L'Europe centrale au Moyen Age, Rennes, Presses universitaires de Rennes, (ISBN 9782753522473), p. 36.

- Miroslav Ružica, (en) « The Balkan Vlachs awakening, national policies, assimilation » in Proceedings of the Globalization, Nationalism and Ethnic Conflicts in the Balkans and Its Regional Context 2006, pp. 28–30 - [www.semanticscholar.org/paper/bc4218c948ab98ead629b78a48102050db19e39b]

- Borna Fürst-Bjeliš, (en) « Territorialisation and de-territorialisation of the borderlands communities in the multicultural environment: Morlachia and Little Wallachia » in Acta geographica Bosniae et Herzegovinae 2014, vol. 1, ed. 2, pp. 45–54 - & .

- Marian Wenzel, (en) « Bosnian and Herzegovinian Tombstobes-Who Made Them and Why? » in (de) Sudost-Forschungen n°21 (1962): pp. 102-143

- Ante Milošević, (hr) Stećci i Vlasi: Stećci i vlaške migracije 14. i 15. stoljeća u Dalmaciji i jugozapadnoj Bosni « Les Stećci et les migrations des Valaques aux XIV et XV-e siècles en Dalmatie et Bosnie du Sud-Ouest », 1991

- John Van Antwerp Fine, (en) The Late Medieval Balkans: A Critical Survey from the Late Twelfth Century, University of Michigan Press, 1994, p. 19.

- Edina Bozoky, « Patarins », sur universalis.fr.

- Redžo Trako, Stećci: Božanska igra brojki i slova « Stećci: jeu sacré des chiffres et des lettres », éd. Socijalna ekologija (en Croate), 2011. Zagreb: Croatian Sociological Society, Institute of Sociology at Faculty of Philosophy, University of Zagreb. 20 (1): p. 71–84.

- Miroslav Ružica, (en) « The Balkan Vlachs/Aromanians awakening, national policies, assimilation » in Proceedings of the Globalization, Nationalism and Ethnic Conflicts in the Balkans and Its Regional Context n° 28–30, S2CID 52448884, 2006, .

- Wojciech Sajkowski, (en) « Morlachs, or Slavs from Dalmatia in French encyclopedias and dictionaries of the 18th and 19th century », in Poznańskie Studia Slawistyczne n° 15, pp. 207–218, DOI 10.14746/bp.2015.22.5, (ISSN 2084-3011), 2018.

- Dana Caciur, (en) « Considerations regarding the Morlachs migrations from Dalmatia to Istria and the Venetian settlement policy during the 16th century » in Poznańskie Studia Slawistyczne n° 22 (1), pp. 57–70. DOI 10.14746/bp.2015.22.5, 2015,

- Dictionnaire Encyclopédique Italien (v. III, p. 729), Rome, Édition de l'Institut de l'Encyclopédie Italienne, fondé par Giovanni Treccani, 1970.