Menaa

Menaa (prononcé [mnʕah]) est une commune de la wilaya de Batna en Algérie dans les Aurès, elle est située à 77 km au sud-ouest de Batna et à 58 km au nord-est de Biskra. La commune est essentiellement composée de l'agglomération chef-lieu Menaa avec les agglomérations secondaires de Nara, Chelma et Brayed.

| Menaa | ||||

.jpg.webp) Vue du l'ancienne dachra | ||||

| Noms | ||||

|---|---|---|---|---|

| Nom arabe algérien | منعة | |||

| Nom amazigh | ⵎⴻⵏⵄⴰ | |||

| Administration | ||||

| Pays | ||||

| Région | Aurès | |||

| Wilaya | Batna | |||

| Daïra | Menaa | |||

| Chef-lieu | Menaa | |||

| Code postal | 05012 | |||

| Code ONS | 0506 | |||

| Indicatif | 033 | |||

| Démographie | ||||

| Gentilé | Menâouis[1] | |||

| Population | 13 510 hab. (2008[2]) | |||

| Densité | 72 hab./km2 | |||

| Géographie | ||||

| Coordonnées | 35° 10′ 57″ nord, 6° 00′ 24″ est | |||

| Superficie | 187,88 km2 | |||

| Localisation | ||||

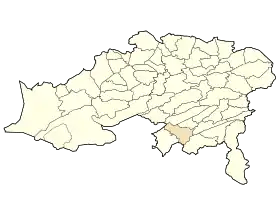

Localisation de la commune dans la wilaya de Batna. | ||||

| Géolocalisation sur la carte : Algérie

Géolocalisation sur la carte : Algérie

Géolocalisation sur la carte : Algérie (nord)

| ||||

Le relief de la région est constitué de montagnes d’une altitude moyenne de 700 mètres. Sur le territoire de la commune se trouve le confluent de l'oued Abdi et de l'oued Bouzina. Le climat de Menaa est sec et froid en hiver, chaud en été. La commune est traversée sur 20 km route nationale, d'une longueur de 8 km de pistes carrossables et 26 km de les chemins communaux.

Le nom de la commune connaît deux origines possibles. L'une, du mot arabe أمنعنا (« Amnana ») qui signifie « nous sommes sauvés » ; l'autre, du mot qui signifie « la couverture ».

La région de la commune de Menaa, date du temps de Marc Aurèle, connu sous le nom de Tfilzi. La zaouïa de Menaa été un refuge pour quatre Bey de Constantine. Le colonel Canrobert à la tête d’une colonne marcha contre Nara le , pour raser totalement le village.

À Nara pendant la guerre d’Algérie le , Mostefa Ben Boulaïd meurt d'une explosion d’un poste de radio, piégé. Le , la commune de Menaa est intégrée dans la daïra d'Arris, puis devient chef-lieu de daïra lors du redécoupage administratif de 1991.

Les habitants proviennent des Ouled Ahmidan à Nara, des Ouled Taghit à Chelma, ainsi que des aârouch chaouis. Le chef-lieu de la commune présente une population mélangée. Le recensement général de la population et de l'habitation de 2008 chiffre la population totale de la commune à 13 510 habitants. La densité de la population totale est de 72 hab./km2, et le taux de croissance moyen de la population, entre 1998 et 2008, ressort à 1,24 %.

La commune pratique les sports traditionnels, tels que Thakourth, l'Iqiqaben ou bien encore le ski sur les feuilles du figuier de Barbarie, dans les seguia. Elle honore également les fêtes traditionnelles berbères, telles que Thifsouine, Yennar, Mayu Bouyghioun et Ibrir.

Menaa possède une zaouïa : celle des Beni Abbes, l'une des plus anciennes de la wilaya, fondée vers l'an 1660. La zaouïa dispose de sa propre mosquée. La commune a d'autres lieux de culte musulman.

Le patrimoine le plus connu de la région est le site naturel du village de Menaa qui est sur la liste des sites et monuments classés de la wilaya de Batna. Les sites des gorges de Tassarifte, du Djebel Lazergue et du cimetière du chahid Mostefa Ben Boulaïd à Nara sont également réputés.

Géographie

Situation

Le territoire de la commune de Menaa est situé au sud de la wilaya de Batna.

Localités de la commune

.jpg.webp)

La commune de Menaa était composée, lors de sa création en 1984, de 14 localités: Aïn Monia, Aslaf, Brayed, Chelma, Delma, Fouchi, M'Zaten, Malou, Nara, Menaa, Tafrent, Taghrout, Tazmalt et Teniet El Hamra[3].

Actuellement, la commune est essentiellement composée de l'agglomération chef-lieu Menaa (4 776 habitants) et des agglomérations secondaires de Nara (3 497 habitants), Chelma (3 106 habitants) et Brayed (1 238 habitants)[4].

Géographie physique

- Relief et géologie

Le relief de la région est constitué de montagnes d’une altitude moyenne de 700 mètres. La commune s'étend en effet de la vallée de l'oued Abdi à la vallée de l'Oued Abiod à l'Est, séparées par le Djebel Arezg.

- Hydrographie

.jpg.webp)

.jpg.webp)

Sur le territoire de la commune se trouve le confluent de l'oued Abdi et de l'oued Bouzina.

L'oued Abdi a deux sources : Ain Adjzira et Ain Aqrara[5]. L'oued prend sa source au lieu-dit Qerza à 40 km de Menaa[5]. Cet oued a plusieurs affluents, comme l'oued Nara qui nait au mont Krouma, descend vers les gorges de Nara pour arriver au village de Chelma, puis se jette dans l'oued Abdi à l'est du chef-lieu de la commune[5].

L'oued Bouzina est aussi appelé oued Menaa ou oued Ahmer (« l'oued rouge ») ; sa source se situe sur le mont El Mehmel, puis il pénètre dans la vallée Nirdhi en passant par Bouzina, Morkha et Tagoust, sort des gorges de Tasrift et va jusqu'à Menaa où il conflue avec l'oued Abdi[5].

L'Ighzer Bouras qui se trouve à l'ouest du chef-lieu de la commune est le tributaire des deux derniers ; il se remplit avec la venue des précipitations et conflue à deux kilomètres près du croisement de l'oued Abdi et l'Ahmer[5].

Climat

Le climat de Menaa ressemble au climat de la région de sa daïra (sec et froid en hiver, chaud en été)[6]. Le climat de la commune combine deux climats celui du Tell et du Sahara dans divers phénomènes notamment la désertification qui remonte vers les Hauts Plateaux[6] - [7].

Géographie humaine

La vallée de l’Oued Abdi est la plus importante ressource en matière hydrographique : elle permet l’irrigation des vergers, source de vie des habitants de la dechra.

La commune est traversée sur 20 km route nationale[8] qui relie Batna à Biskra par la vallée de l'oued Abdi.

Les pistes carrossables sont d'une longueur de 8 km et les chemins communaux de 26 km[8]. La commune ne dispose pas de gare de transport de voyageurs, ni d'un service de transport urbain, les voyageurs se rendent habituellement à Batna, à Biskra ou à Arris via le transport collectif qui est assuré par le secteur privé et les taxis. Il existe aussi le transport scolaire qui ne couvre pas la totalité de la commune[8].

Toponymie

Les récits des anciens de la région de Menaa disent que la commune actuelle était autrefois couverte d'une forêt épaisse[9]. Le toponyme de la commune signifie « la couverture » : elle était ainsi nommée avant 1830 quand 45 familles de différentes tribus se sont installées[10]. Ces derniers ont construit ce village sous forme de bateau « l’ancienne dachera » afin de se défendre contre les ennemis durant les conflits entre tribus[10].

Histoire

Afrique romaine

La région de la commune de Menaa, date du temps de Marc Aurèle[11]. L'historien Pierre Morizot a fait des recherches sur la région Menaa et a démontré qu'il existait une agglomération du nom de Tfilzi qui était dotée d'institutions politiques avec des magistrats et il signale l’existence de vestiges archéologiques[12].

Période des Beys de Constantine

La zaouïa de Menaa été toujours un refuge pour les Beys de Constantine, trois beys de Constantine dit-on avaient précédé Ahmed Bey a ce refuge, il s'agit du Bey Hadj Mustapha Englis fils de Salah Bay (1805) et d'Ahmed Tobbal (1807) et de Brahim, ben Elgarb ou Brahim ben Elpelawan (1818)[13] - [14].

Période de la conquête française

En 1839, deux ans après la prise de Constantine, Ahmed Bey avec sa famille et ses combattants, se sont réfugiés dans la zaouïa de Beni Abbes connue comme Dar Ech-Cheikh chez cheikh Sidi Mohamed Ibn Sidi Ben Abbas[15]. Dans la zaouïa, Ahmed Bey est resté pendant sept années dans ce siège-refuge[13], pour se soigner lorsque sa maladie empira[15]. Ses deux fils Mohamed âgé de 13 ans et Mahmoud âgé de 5 ans sont morts et enterrés aux côtés des cheikhs de la zaouïa[15].

En 1844 lors de l’entrée de l'armée française le village de Menaa avait 150 maisons et comptait environ 1 200 habitants[11].

Le soulèvement de Zaâtcha, oasis située à 35 km au sud-ouest de Biskra, est une grande bataille, du point de vue militaire ; sur le plan politique, c'est un symbole de lutte régionale généralisée et bien coordonnée, puisque toutes les tribus aurésiennes y ont pris part[16].

Dès , à Nara, quelques signes de désobéissance contre l’autorité des caïds se manifestent. Ils assassinent deux membres de la famille du caïd Ben Abbés[16]. Le la colonne Carbuccia marche contre le village, qu'elle incendie, mais les habitants ripostent vivement[16]. Le colonel Carbuccia évalue les pertes à un mort et trois blessés du côté de la colonne et à cinq hommes tués du côté de Nara[16]. Les Ouled Abdi attaquent directement leur caïd Mohamed Ben Abbés, qui s’échappe et se réfugie à Marcouna[16].

Diffusant une propagande prétextant la hausse des impôts sur les palmiers Bouziane, l’ancien cheikh sous l’émir Abdelkader lance le soulèvement en envoyant des émissaires partout dans les Aurés[17]. Un groupe de quarante volontaires combattants de Nara se porte directement à Zaâtcha pour en renforcer la défense[17].

L’assaut de Zaâtcha a lieu le . Le village de Zaâtcha est complètement détruit et Bouziane ainsi que les défenseurs sont tués jusqu’au dernier[18].

Le village de Nara est alors directement visé par l'armée d'Afrique[19]. À Nara, plusieurs défenseurs venus des Beni Bouslimane, d'Ahmar Khaddou et même des Touabas se sont regroupés[19]. Le colonel à la tête d’une colonne (8e bataillon de chasseurs à pied) marcha contre Nara le [19]. Les défenseurs, se fiant à la position escarpée de leur village et aux menaces de la saison rigoureuse refusaient de venir seuls, à composition de tous les autres village[19]. Après deux journées de combats, durant lesquels les Français perdirent huit hommes dont deux officiers, et déplorèrent trente blessés, du côté de Nara (d’après une déclaration des grandes familles de Nara), 100 personnes environ furent tuées dans cette expédition[19], et les trois decheras qui constituaient le village de Nara furent totalement rasées. Ce n’est que vingt années après que les rescapés obtinrent l’autorisation de reconstruire Nara, mais pas au même emplacement[19].

En 1853 l’économie du village était riche de l'aisance que lui procuraient ses jardins fruitiers et potagers. L'abondante production fruitière était à même de satisfaire les besoins locaux pour approvisionner les marchés environnants[20]. Pour ce qui est de richesse animale, Menaa avait à cette époque 87 bœufs et vaches, 174 moutons, 1740 chèvres, 28 chevaux et juments, et 16 mulets[21].

Les insurrections des Aurès

L’insurrection des Ouled Sidi cheikh a débuté en [22]. Les gens du village de Nara ont appris la nouvelle de cette révolte en mai de la même année[22]. Ils ont reçu une lettre qui annonçait que «les colonnes françaises qui opéraient dans l'ouest avaient été détruites par un Chérif paru dans le Gharb (Ouest) et que l’insurrection devenue générale était triomphante», qu'ils «devaient donc se tenir prêts à l'heure de la délivrance»[22]. La réaction à cette lettre se traduisit par des rassemblements de petits groupes de gens et par des propos hostiles aux autorités surtout à Nara[22].

Pour avoir participé à la propagande de l’insurrection, les accusés (Si Mohamed ben Sokhi et Ahmed ben Abdelah) ont été mis en prison pour deux mois et condamnés à une amende de 200 francs chacun[23].

La période coloniale

- Les routes

Avant le XIXe siècle, il n'y avait pas de route vers Menaa[24]. Il n'existait que les routes des caravanes[24]. La construction de la route de Batna vers la commune a commencé avant la Première Guerre mondiale jusqu’à Chir, où elle a été abandonnée par son entrepreneur[25]. Le projet fut tout de suite repris par un autre, avec l'aide des prisonniers du pénitencier de Tazoult[25].

Le pont de Menaa a été construit en 1917, d'abord d'une largeur de 3 mètres[25]. Il a été élargi à 7 mètres entre 1994 et 1995[25]. La construction de la route de Menaa vers Biskra a débuté vers les années 1940, et a pris beaucoup de temps à cause des reliefs de la région[25].

- Autres

À partir de la fin du XIXe siècle, Menaa est un douar (siège d'un caïd) de la commune mixte de l'Aurès (département de Constantine, arrondissement de Batna), dont le chef-lieu est Arris.

Une école française est construite en 1915 à l'intérieur de la zaouïa, pour mieux surveiller ses cheikhs et ses fidèles qui allaient à la mosquée qui se trouve à côté de l'édifice religieux[15].

En 1934, l'ethnologue Germaine Tillion séjourne pendant quelques mois à Menaa au début de son séjour dans les Aurès (1934-1940) ; elle y entre en contact avec la culture chaouïa en recueillant des récits et légendes locaux ; après cette période d'initiation, elle part dans un lieu plus isolé : le douar Tadjemout (dans l'actuelle commune d'El Mizaraa), sur le versant Est du Djebel Ahmar Khaddou[26].

La guerre d’Algérie

- La mort de Mostefa Ben Boulaïd (1956).

Le , Mostefa Ben Boulaïd, un des neuf « chefs historiques » du Front de libération nationale, responsable de la zone 1[27] (Aurès), organise avec plusieurs militants une réunion à Nara : Ali Baazi, Abdelhamid Lamrani, Messaoud Benakcha, Mostefa Boucetta et Ali Benchaïba[28]. La nuit suivante, l’explosion d’un poste radio piégé entraîne la mort de tous, à l’exception des deux derniers qui sont seulement gravement blessés[28].

En 1958, à la suite de la création du département de Batna et de l'arrondissement d'Arris en 1956, le douar Menaa devient une commune de plein exercice[10].

L'Algérie indépendante

Le , la commune de Menaa est intégrée dans la daïra d'Arris, puis devient chef-lieu de daïra lors du redécoupage administratif de 1991[10].

Durant la « décennie noire », la zaouïa de Béni Abbas ferme ses portes ; elle reprend son activité en 2005[15].

Population

Origine des habitants

Les villages de la commune correspondent à différents aârouch[29] :

Le chef-lieu de la commune a une population mélangée avec différents aârouch (Ouled Daoued, Bni Afrah, Ouled Chlouh, Oulad Zian), mais aussi des habitants venus d'endroits divers : Oued Abid, Bouzina, T'kout, Kimmel, El Kantara, Remila, Sétif, Annaba et même du Maroc[30].

Démographie

La commune dispose de trois agglomérations secondaires (Nara, Chelma, et Breyed) en plus de l’agglomération du chef-lieu. Chacune de ces agglomérations secondaires dispose d'un bureau d'annexe communal[10]. Du premier recensement après l’indépendance du pays de 1966 à celui de 2008 en peut voir que la population de la commune a été multipliée par 4,9[10].

| 1844[11] | 1926 | 1966[10] | 1971 | 1977 | 1984 | 1998 | 2008 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 200 | 4 052 | 2 738 | 8 466 | 10 657 | 13 000 | 11 890 | 13 510 |

La commune a des problèmes importants liés à la population comme celui du manque d'équipements d'infrastructure, le chômage, la pauvreté et la sécurité alimentaire[10].

Le recensement général de la population et de l'habitation de 2008 démontre que la population totale de la commune est de 13 510 habitants[10]. Le chef-lieu de la commune est classé 26e au rang des agglomérations chefs-lieux par nombre d'habitants au niveau de la wilaya de Batna[10], soit 35,25 % de la population totale[10]. La population agglomérée représente 93,42 % et les habitants qui résident dans les zones dispersées représentent 6,58 %[10].

La densité de la population totale est de 72 hab./km2 qui est faible comparé à celle de la densité moyenne de la wilaya qui est de 95 hab./km2[10]. Le taux de croissance annule moyen entre 1998 et 2008 représente 1,24 % qui est inférieur au taux de la wilaya et au niveau national[10].

Société

Enseignement

En 2008[8], les écoles primaires étaient au nombre de neuf avec 1 705 élèves et 80 professeurs[8] ; les CEM au nombre de trois avec 1 517 élèves et 75 professeurs et il existait deux lycées avec 1 117 élèves et 64 professeurs[8].

Santé

En 2008 la commune a une seule polyclinique, et trois salles de soin, cinq pharmacies parmi lesquelles quatre sont privées[8].

Sport

.jpg.webp)

Thakourth est un sport qui ressemble quelque peu au hockey sur gazon, qui se joue avec un ballon fait d'herbes et d'alfa enduit de cire d'abeille et un long bâton à extrémité recourbée, entre deux équipes formées de joueurs des deux sexes et même d'enfants[34] - [1] - [35]

Iqiqaben, est un sport qui tient son nom de la sandale traditionnelle éponyme en bois[36], très inconfortable parce qu’une semelle en bois manque de souplesse[37]. Le diamètre des deux troncs de bois est de 3 à 4 cm et leur hauteur est de 1,5 mètre[37]. On attache chaque tronc à une crosse de palme qui a la taille du pied de la personne, et pour tenir l'iqiqaben avec les doigts des pieds on fait des trous dans la crosse, d'où sortent des fils tissés avec de l'alfa[37]. Une fois l'iqiqaben fait les concurrents le chaussent et courent sur une distance déterminée, où le premier arrivé est le vainqueur[37].

L'avantage, qui se prononce avec l’accent chaoui Lafantage, est un sport qui se joue avec un ballon[38]. Les concurrents se mettent en ligne et un seul joueur sort de la ligne (le joueur qui sort est désigné par tirage au sort)[38]. Un autre joueur se met en face des autres à une distance de 5 mètres[38]. Le dernier passe la balle au joueur qui n'est pas dans la ligne, pour que celui-ci disqualifie les autres joueurs qui courent au moment où il tient la balle entre ses mains, avec laquelle il frappe les joueurs[38]. Le joueur touché est automatiquement disqualifié. Si le joueur qui n'est pas dans la ligne ne touche personne il va être disqualifié à son tour[38]. Le jeu dure jusqu'à ce qu'il reste un seul joueur[38].

Le ski sur les feuilles du figuier de Barbarie, est un jeu qui se pratique dans la période sèche de l’année. Les feuilles du figuier de Barbarie sont épluchées, et deviennent glissantes[39]. On les met sur ses pieds et on glisse dans les seguia[39].

Les sports traditionnelle de Menaa sont plus pratiqués que ceux comme le football ou le judo, par contre les habitats de la commune pratiquent la nage dans les cours d'eau de la région[40].

Jeux de sociétés

L'antique jeu de stratégie combinatoire abstrait, mkharbga est très répandu à Menaa, et se joue de deux façons. La première s’appelle, melghi[41].

Culture locale et patrimoine

Fêtes

.jpg.webp)

Certaines fêtes berbères sont célébrées dans la commune, notamment le Yennar (le nouvel-an amazigh), pendant la nuit avant le 1er jour de yannar, les habitants cuisinent la chakhchoukha el Kesra avec la viande du bœuf ou l'asida, et le cherchem[42]. Le tout se cuisine dans un fossé, après l'avoir nettoyé et changé la terre qui se trouve à l'intérieur et les pierres qui tiennent la marmite[42]. Les familles passent la nuit devant le feu qui cuisine le cherchem, pour se raconter des histoires[42]. Le lendemain du 1er jour de yennar les baroudeurs font leur apparition pour mettre de l'ambiance[42].

Thifsouine : la fête de l'arrivée du printemps selon le calendrier berbère. Durant la fête les habitants de la commune accrochent leurs plus beaux tapis sur les terrasses et balcons et on fait des gâteaux (Gorsat errabii qui ressemble au R'fiss) et on expose des produits artisanaux de la région (poterie, bijouterie, habillement, et autres produits de laine)[35] - [34] - [1], pendant que les troupes folkloriques, les baroudeurs, les cavaliers sur cheval barbe et les troubadours font leurs spectacles dans les rues de la ville[1] - [34]. La fête se termine par une partie de thakourth[34] - [1] - [35]. On fête la Thifsouine car selon les croyances chaouis, la récolte de la saison dépend en grande partie de la pureté et de la sincérité des agriculteurs, que Dieu récompensera[1].

Mayu Bouyghioun, est une fête spirituelle chaouis qui se pratique dans cette région entre Menaa et Arris[43]. On cuisine du couscous avec une sauce de fève et d'oignon non épluchés[43]. Et on écrit les 27e et 28e ayat de la sourate at-tur sur du papier qu'on accroche sur la porte des maisons pour empêcher d'entrer le mal[43].

On fête aussi Ibrir (1er jour d'avril) où on cuisine la chakhchoukha, tout comme la fête du labourage en octobre et de la récolte[44], et bien sûr les fêtes religieuses de l'islam[45].

Cultes

.jpg.webp)

Zaouïa de Beni Abbes

La zaouïa des Beni Abbes appelée Dar Ech-Cheikh est l'une des plus anciennes de la wilaya elle s'attachant directement à la tariqa (Soufisme)[15]. Elle fut fondée vers l'an 1660 par Sidi Boubaker Ibn Sidi Mohamed El Akbar à l'est de l'ancien village de Menaa[15]. La mosquée de la zaouïa de Sidi Bel Abbes Ibn Sidi Mohamed El Asghar appelée Moul essbil a été fondée, quant à elle, sur les ruines romaines vers 1700[15].

Autres lieux de culte

La commune compte quatre mosquées dans celle de la zaouïa. La plus ancienne est la mosquée Sidi Mousa, parfois aussi appelée Sidi Mekhlouf[46]. Elle a été édifiée au cours du Xe siècle, et restaurée deux fois en 1936 et en 1986 où elle a changé de nom pour mosquée El Atiq[46].

La mosquée des Ouled El-Hadj Aamar été construite au XIXe siècle, et retapée en 1973 et a pris le nom de mosquée du Fellah (mosquée du paysan)[46]. La quatrième est la mosquée de la Tawbah (de la repentance) construite en 2000[46].

L'ancienne village de Menaa

.jpg.webp) |

.jpg.webp) | |

Anciennes maisons dans le village de Menâa. | ||

Le site naturel du village de Menaa qui est sur la liste des sites et monuments classés de la wilaya de Batna, se trouve dans le sud du chef-lieu de la commune[47]. Le village est construit d'une façon spontanée sur une petite montagne ovale. Chaque maison se trouve plus haute qu'une autre de 1 à 2 mètres, de ce fait la vue générale du village fait penser à des escaliers[47]. À l’intérieur du village on trouve des tunnels ou des rues couvertes, tout comme des rues traditionnelle[47]. Les rues couvertes sont construites par les personnes qui vivent près des rues principales. En couvrant les rues les propriétaires des maisons peuvent avoir quelques chambres en plus[47]. La construction a débuté vers le Xe siècle, avec comme première infrastructure la mosquée Sidi Mousa, au sommet de la montagne[47].

Les murs des maisons sont construits à l’aide de deux rangées de pierres avec la boue pour qu’il se tiennent, et les vides entre les rangées sont remplis de cailloux[47]. Pour avoir un rez-de-chaussée avec un niveau plat en utilise des morceaux de bois, qui dépassent parfois des maisons et surtout au niveau du toit[47].

La superficie des chambres des maisons est généralement de 30 à 60 m2, les murs sont d’une épaisseur de 50 centimètres[47].

Autre patrimoine

- Gorges de Tassarifte

- Djebel Lazergue (ou djebel El Arezg)

- Cimetière du chahid Mostefa Ben Boulaïd à Nara.

Menaa dans les arts et la culture

Menaa dans la musique et la chanson

La chanson la plus connue et la plus écoutée était celle qu'avait composer et chanter par Aïssa Djermouni[48]. La chanson parle de Messaoud Ou Zelmat et Menaa, elle est diffuser dans tout l’Algérie[48].

| En Chaoui[48] | En Français[48] |

|---|---|

| Ekkar ama nouguir (2 fois)

Arrouch Elmenaa ou Chir Elmessaoudh ou Zelmadh Id Youghadh oudjamadh Dhel fouchi dhou masmar Oul balghath dhou gdhar |

Parton, parton vers les (2 fois)

Villages de Menaa et Chir C'est en ces lieux escarpé qu'on retrouve Messaoud fils de Zelmat Porteur d'un fusil à répétition et d'une babouche au pied |

Personnalités liées à Menaa

- Colette Grégoire, dite Anna Gréki, poétesse algérienne d'expression française est née à Menaa le

- Germaine Tillion, ethnologue, a séjourné à Menaa en 1934

- Roby Bois, pasteur protestant, secrétaire général de la Cimade de 1973 à 1984, a résidé dans la commune de 1948 à 1959

Notes et références

- Rachid Hamatou, « La fête du printemps à Menâa (Batna): « La fête oui, mais pas au détriment du patrimoine » », Liberté, no 6246, , p. 11 (ISSN 1111-4290, lire en ligne).

- « Wilaya de Batna : répartition de la population résidente des ménages ordinaires et collectifs, selon la commune de résidence et la dispersion ». Données du recensement général de la population et de l'habitat de 2008 sur le site de l'ONS.

- « Décret no 84-365 du fixant la composition, la consistance et les limites territoriales des communes », Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, no 67, , p. 1482 (lire en ligne).

- Code des agglomérations : 5e recensement général de la population et de l'habitat, vol. 169/2012, Alger, Office national des statistiques, coll. « Collections statistiques », , p. 15.

- Boudouh 2008, p. 63.

- Boudouh 2008, p. 57.

- Boudouh 2008, p. 58.

- « Raccordement des logements aux réseaux de la commune de Menaa », sur www.wilaya-batna.gov.dz (consulté le ).

- Boudouh 2008, p. 79.

- « Présentation de la commune de Menaa », sur www.wilaya-batna.gov.dz (consulté le ).

- Zouzou 2011, t. I, p. 111.

- Philippe Leveau, Gabriel Camps (dir.) et al., Aurès – Azrou : L’Aurès dans l’Antiquité, Aix-en-Provence, Édisud, coll. « Encyclopédie berbère » (no 8), , 190 p., 9,3 cm × 6,4 cm (ISBN 2-85744-461-3, présentation en ligne, lire en ligne), p. 1097-1169

- Zouzou 2011, t. I, p. 112.

- Zouzou 2011, t. I, p. 153.

- Hassina Amrouni, « La zaouïa de Beni Abbes de Menaâ (Batna), un des plus anciens lieux de savoir dans les Aurès », Algérie Presse Service, (lire en ligne).

- Zouzou 2011, t. II, p. 235.

- Zouzou 2011, t. II, p. 237.

- Zouzou 2011, t. II, p. 241.

- Zouzou 2011, t. II, p. 243.

- Zouzou 2011, t. I, p. 118.

- Zouzou 2011, t. I, p. 119.

- Zouzou 2011, t. I, p. 274.

- Zouzou 2011, t. I, p. 275.

- Boudouh 2008, p. 76.

- Boudouh 2008, p. 77.

- Germaine Tillion, Il était une fois l'ethnographie, Paris, Seuil, , 292 p. (ISBN 978-2-02-025702-2, lire en ligne), p. 55-67

- « Wilaya I » à partir du congrès de la Soummam en août 1956.

- Hassina Amrouni, « Tous les chefs des Wilayas historiques: « Histoire » », Memoria, no 15, , p. 30 (ISSN 1112-8860, lire en ligne).

- Boudouh 2008, p. 111.

- Boudouh 2008, p. 112.

- Boudouh 2008, p. 114.

- Wilaya de Batna — Population résidente par âge et par sexe. Consulté le 24 mai 2012.

- Wilaya de Batna — Population résidente par âge et par sexe. Consulté le 24 mai 2012.

- « Le début du printemps amazigh célébré à Menaâ (Batna) », Algérie Presse Service, (lire en ligne).

- « Célébration de la fête du printemps à Menaâ (Batna) », Algérie Presse Service, (lire en ligne).

- « Iqiqaben », sur quaibranly.fr, Musée du quai Branly (consulté le )

- Boudouh 2008, p. 272-273.

- Boudouh 2008, p. 273.

- Boudouh 2008, p. 273-274.

- Boudouh 2008, p. 274.

- Boudouh 2008, p. 256-257.

- Boudouh 2008, p. 340.

- Boudouh 2008, p. 342.

- Boudouh 2008, p. 342-347.

- Boudouh 2008, p. 336-339.

- Boudouh 2008, p. 370.

- Boudouh 2008, p. 64-72.

- Zouzou 2011, t. II, p. 278.

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- (ar) Sebti Boudouh, (Menaa la perle des Aurès, histoire dans le passé et dans le présent) منعة جوهرة الأوراس، تاريخها في القديم و الحديث, Batna, Guerfi, , 519 p.

- Azeddine Guerfi (dir. et Coordinateur), Nadia Bouseloua (Auteur), Rachid Mokhtar (Auteur) et Philippe Thiriez (Auteur) (photogr. Kaïs Djilali), Aurès, vivre la terre chaouie, Alger, Chihab Éditions, , 303 p., 25 cm × 29 cm (ISBN 978-9961-63-839-2)

- Abdelhamid Zouzou, L'Aurès au temps de la France coloniale « Evolution politique economique et sociale 1837-1939 », t. I, Alger, Edition Houma, , 631 p. (ISBN 978-9961-66-542-8)

- Abdelhamid Zouzou, L'Aurès au temps de la France coloniale « Evolution politique economique et sociale 1837-1939 », t. II, Alger, Edition Houma, , 734 p. (ISBN 978-9961-66-542-8)

- Ouahmi Ould-Braham, Mission scientifique de Masqueray dans l’Aures et ses dependances (1875-1878), vol. 17, , 129 p. (lire en ligne)

- Roby Bois, Sous la grêle des démentis, Récits d'Algérie, (1948-1959), Paris, Éditions L'Harmattan, , 296 p. (ISBN 978-2-296-09563-2 et 2-296-09563-1, lire en ligne)