El Kantara (Biskra)

El Kantara ou Kantara (prononcé [aːlqntˁrh] ) ou encore Gantara (prononcé [ɡntˁrh] ) (autrefois Calceus Herculis), est une commune de la wilaya de Biskra en Algérie. C'est une oasis située dans le sud-ouest des Aurès, à 52 km au nord de Biskra et à 62 km au sud-ouest de Batna. Le site naturel d'El Kantara et le patrimoine romain sont classés et protégés depuis 1923.

| El Kantara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Noms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Nom arabe | القنطرة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Nom amazigh | ⵜⵉⴳⴻⵏⵜⴻⵔⵜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Administration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Pays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Région | Aurès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Wilaya | Biskra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Daïra | El Kantara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Code postal | 07008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Code ONS | 0717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Indicatif | 033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Démographie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Gentilé | Kantris[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Population | 11 415 hab. (2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Densité | 48 hab./km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Géographie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Coordonnées | 35° 13′ 00″ nord, 5° 42′ 37″ est | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Altitude | Min. 538,23[2] m Max. 1 497[3] m |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Superficie | 238,98 km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Localisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Localisation de la commune dans la wilaya de Biskra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Géolocalisation sur la carte : Algérie

Géolocalisation sur la carte : Algérie

Géolocalisation sur la carte : Algérie (nord)

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

La ville d'El Kantara est le résultat d'un remplissage Mio-pliocène et quaternaire. La source Ain Skhoun est la plus importante de la région, l'oued El Kantara ou Oued El Haï est formé de petits barrages qui sont formés à leur tour en quatre canaux d'irrigation, pour assurer l'alimentation en eau de la commune. Le climat y est froid en hiver et chaud en été. La commune est traversée par la route nationale d'Algérie no 3 et par la ligne ferroviaire venant de Batna et allant vers Biskra.

La toponymie vient du mot arabe El Kantara qui veut dire Pont en français. Les premiers habitants de la commune sont d'origine berbère. Au Ier siècle apr. J.-C. les Romains sont arrivés dans la région. Vers 620, les Arabes y passent lors des conquêtes musulmanes. La Dachra Dhahraouia est fondée en 1048 par un groupe de familles arabes. En 1844, l’armée française occupe la région. De 1956 à 1962, le village, s'étant intégré dans la lutte pour l'indépendance de l'Algérie, fut totalement entouré de fils de fer barbelés, de mines antipersonnel et soumis au couvre-feu. Lors du découpage de 1984, El Kantara est détachée de la wilaya de Batna et rattachée à la wilaya de Biskra.

En 2008, le nombre d'habitants est de 11 415 divisés en trois fractions les Ouled Si Ali Mhamed, les Ouled Belli et les Ouled Mhamel. La population de la commune est jeune, 59,3 % de moins de 30 ans.

El Kantara est une commune qui a une grande richesse patrimoniale, notamment la Dachra Dhahraouia et sa Casbah, les vestiges romains et le musée Lapidaire ou encore la ville européenne. Une partie de l'histoire d'El Kantara est immortalisée dans des textes littéraires et dans des œuvres d'artistes-peintres.

Géographie

Situation

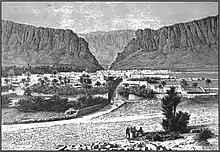

Le territoire de la commune d'El Kantara, qui est surnommée la porte du sud[4] ou encore dénommée par Eugène Fromentin la porte d'or, est situé au nord de la wilaya de Biskra à mi-chemin entre Batna et Biskra[5]. La région d'El Kantara est située dans la partie occidentale du massif de l'Aurès[6].

Localités de la commune

La commune d'El Kantara est composée à sa création de 5 localités[7] :

- El Kantara

- Bled Skhoun

- Aouinet Mohsen

- El Gaous

- F Ouldja

Relief et géologie

El Kantara, est un synclinal d'orientation Est-Ouest célèbre par ses gorges creusées par les eaux au niveau de son flanc Nord dans des formations d'âge Campanien, Maastrichtien et Éocène d'inclinaison sub-verticale vieilles entre 35 et 83 millions d’années, du Mésozoïque[3].

Ces formations sont des calcaires (roche dure et résistante) formant presque la totalité du massif des gorges que traversent l'oued El-Haï et la route nationale no 3 alternant avec des passages moins importants de marnes (roche tendre très altérable à l'eau)[3]. On trouve dans ce flanc le djebel Djar ed-Dachra (942 m)[3].

On trouve derrière ce flanc et en allant vers le Nord des marnes d'âge Campanien Santonien (83 à 88 millions d’années) érodées par les eaux séparent ce dernier du noyau de l'anticlinal en l’occurrence le Turonien (88,5 à 90,4 millions d’années) représenté par le djebel Metlili (1 497 m), drainé à son pied par une importante source (Ain Skhoun)[3].

Des lambeaux de formation d'âge Éocène (entre 35 et 55 millions d’années) représentés par des conglomérats surmontant des marnes gypseuses dans le synclinal; il s'agit surtout de Darsa Hamra, Koudiet Siouana (654 m) et la cité du 8 mai 1945 (Village Rouge)[3]. Au Nord-Est au-delà de Koudiet Siouana, on distingue le djebel Mimouna (plus de 700 m) d'où le nom de la petite gorge qui s'y trouve Théniet Mimouna[3].

Le flanc Sud du synclinal se trouve du côté de Khoucha Maïlha et d'extension vers l'Ouest en allant vers Fontaine des Gazelles représenté djebel Setha (597 m) et vers l'Est le djebel Haouidja (entre 932 m et 1 070 m)[3].

La ville d'El Kantara est le résultat d'un remplissage mio-pliocène et quaternaire caractérisé par[3]:

- Des dépôts quaternaires (actuels) très hétérogènes (alluvions argilo-sableus à lentilles caillouteuses, sables, travertins, croûte gypseuse et conglomérats très grossiers) sont développés dans les lits des oueds et les zones basses sous forme de terrasses[3].

- Des dépôts mio-pliocène (de 5 à 20 millions d’années) caractérisés par des graviers, des marnes gréseuses rosâtres, grès conglomératiques à grains fins à moyens, avec des passages d'argiles et de marnes gypseuses rougeâtres[3].

Hydrographie

Ain Skhoun est une source d'un niveau important, son débit est de 136 litres par seconde[8]. L'oued El Kantara ou Oued El Haï est alimenté par deux affluents principaux (oued Skhoun et oued Guebli)[9]. À l’entrée des gorges, l'eau de l'Oued El Kantara est formée de petits barrages (en arabe sed) pour l'irrigation, comme le sed Fougania, le sed Remaïl ou le sed Loutania et autres[9]. De ces petits barrages partent quatre principaux canaux d'irrigation (Djiza, Tabdoukh sont les plus anciens, et le canal Remaïl et Loutania) pour tout l'oasis d'El Kantara[9].

On y note également le passage de l'Oued Aghroum[10].

Pour que l'irrigation des seguias soit contrôlée et bien divisée, la commune a un système de partage des eaux[11]. On utilise une unité qui est la Nouba (qui veut dire en tamazight intervalle) pour compter le temps total du passage des eaux vers une seguia[8]. La durée d'une Nouba est différente d'une seguia à l'autre:

- Pour la seguia Djiza, chaque canal est divisé en six Noubas de 18 heurs[11]. La seguia Djiza passe en première position dans le tour d'arrosage avec 12 jours[11].

- Pour la seguia Tabdoukh, chaque canal est divisé en sept Noubas de 18 heurs[11]. La seguia Tabdoukh passe en deuxième position dans le tour d'arrosage avec 14 jours[11].

- Pour la seguia Remail et Fougania, 3 canaux avec chacun sa Nouba, une Nouba de 12 heurs, deux de 36 heurs[11]. La seguia Fougania passe en quatrième position après Remail dans le tour d'arrosage avec 9 jours pour Fougania et 11 pour Remail[11].

- Pour la seguia Loutania, divisée en six Noubas de 18 heurs[11]. La seguia passe en dernière position dans le tour d'arrosage avec 6 jours[11].

Climat

Le Climat de la commune est froid en hiver et chaud en été[2].

Toponymie

El Kantara doit son nom au pont romain situé dans les gorges. Pour aller du nord vers le sud, c’était l'unique passage qui enjambait l'Oued El-Haï[14]. Des caravanes ont emprunté ce pont, les nomades fuyant les premières chaleurs et l'aridité des terres se rendaient au nord à la recherche d'une verdure reposante, et revenaient vers le sud en automne[14]. Ils disaient qu'ils passaient par El-gantara qui veut dire en arabe le pont[14].

Histoire

Les premiers habitants de la commune étaient d'origine berbère[15] - [12].

Afrique romaine

.jpg.webp)

Les Romains sont arrivés à El Kantara au Ier siècle apr. J.-C.[16]. Avec la troisième régate Augusta formée de 5 000 archers palmyréens venus de Palmyre et de Hemese (Syrie) en plus des citoyens romains originaires d'Afrique[16] - [14]. Ils se sont installès avec trois garnisons (le Duo Flumina, l'Ad Calceum et l'Ad Aqua Herculus)[16]. Leur but essentiel était d’ouvrir une voie reliant Tobna et Timgad et assurer sa sécurité[16].

Très vite la région est devenue un centre urbain et militaire connu sous le nom de Calceus Herculis[14] - [16]. Pour faciliter l’accès et relier les deux rives de l'oued El Haï qui traverse le défilé, ils érigèrent un pont à une seule arche de 10 m de diamètre. Ils installèrent également une multitude de camps pour assurer la surveillance et la sécurité[16].

Quand les Romains partirent, les Byzantins les supplantèrent mais pour une période assez brève et en ne laissant que peu de traces, contrairement à leurs prédécesseurs[17].

Conquête musulmane et Époque ottomane

Vers 620, les Arabes sont venus lors des conquêtes musulmanes sous la conduite de Oqba Ibn Nafi Al Fihri; après, ce sont les Hilaliens et les Banu Sulaym qui se sont implantés sous le règne des Fatimides[18] vers 1048 dans la Dachra Dhahraouia[15].

Les habitants de la Dachra Dhahraouia réussissant le plus souvent à faire fuir les arrivants grâce à leur position élevée et aussi grâce à la technique employée lors de la confrontation avec leurs adversaires, du fait que cette partie se trouve sur la rive droite de l'Oued El Haï sur les hauteurs de ses méandres et grâce à la vigilance des guetteurs positionnées à tous les endroits, il réussirent à repérer l'ennemi et le poursuivre jusqu'à l'Oued El Haï qui est une barrière naturelle[18]. Les armes utilisées alors étaient « El-mouglaâ » ou le lance-pierres et « El-haraoua » ou le gourdin[18].

Les Ottomans ont établi un centre de collecte des impôts importants[19].

Colonisation française

Des colons européens de différentes confessions s'y implantèrent après 1830[19]. En 1862, sous le règne de Napoléon III, les Français ont réparé le pont romain et ont ouvert un tunnel de plus de 40 m utilisé par la ligne de chemin de fer qui va vers le Sahara[19], puis il construisirent l'actuelle route qui s'appelait la route impériale[17].

Le site naturel d'El Kantara et le patrimoine romain est classé et protégé depuis 1923[20] - [21]. Le village El Kantara est devenu centre municipal en 1946[12]. Il est doté d'une autonomie et a son propre budget de fonctionnement[22].

Le nationalisme a commencé à renaître depuis l’avènement du Syndicat de l'Étoile nord-africaine puis du parti du peuple algérien, parti créé par Messali Hadj. El Kantara, alors petit village, suivit le mouvement à l'instar de l'ensemble du pays grâce à quelques nationalistes du village (Ramdane Mohamed Salah, Ahmed Bendiab, Mokdad Messaoud, Benghezal Maâmar et Mohamed, Bellal Mohamed Chérif, Benhafid Moussa, et sous la conduite des frères Soltani)[23].

Un groupe scout créé vers 1944 sous la conduite de Cherhabil Boubekeur Seddik et Bendiab Mohameda a initié la jeunesse locale au patriotisme[23] anticolonial.

Guerre d’Algérie

Pendant les années 1955 et 1956, El Kantara s'intégrait lentement dans la lutte pour l'indépendance de l'Algérie[24]. Lamine Soltani organisa le premier Comité de la Révolution en mars 1955, qui avait pour but de sensibiliser les habitants, de les inciter à adhérer à la cause nationale[25]. Le 1er mai 1955, le Comité de la Révolution fut officiellement installé avec à sa tête Hocine Ben-Abdelbaki, il comprenait six membres[25]. Le centre municipal El Kantara devient commune en plein exercice à partir du 1er janvier 1958, faisant partie de l'arrondissement de Biskra et du département de Batna[22].

La majorité de la population a participé avec des moyens différents, les jeunes commençaient à rejoindre l'ALN, les femmes tissaient les burnous et les kachabias, taillaient et cousaient les uniformes et les drapeaux et préparaient les repas[24]. El Kantara fut un point stratégique de ravitaillement, chaque jour et nuit, des produits alimentaires et vestimentaires transitaient à dos de mulets et d'ânes vers les maquisards[24].

Durent la guerre d’Algérie à El Kantara, des actions de guérilla et de sabotage ont été réalisées, comme des coupures de poteaux téléphoniques, minage de la voie ferrée pour faire sauter les trains (58 minages avec grandes pertes économique)[24] - [26].

En 1956, l'armée française a mis le village comme zone opérationnelle et de nombreux raids furent lancés dans les montagnes environnantes[27]. Un aérodrome a même été aménagé à l'emplacement de l'actuel stade[27]. En 1958, 2 500 militaires français en plus des harkis stationnaient à El Kantara[27]. Tout le village fut contrôlé, des patrouilles et des rondes continuelles sillonnaient la palmeraie et tous les quartiers[27].

Le village fut totalement entouré de fil de fer barbelé, de mines antipersonnel et le couvre-feu (de 17 heures à 6 heures du matin) fut instauré depuis le 4 mars 1956 à l’indépendance[27].

Epoque de l'Algérie indépendante

Le 1er janvier 1975, la commune est rattachée à la daïra d'Aïn Touta (wilaya de Batna)[24]. Lors du découpage de 1983, El Kantara est rattachée à la wilaya de Biskra[24].

En 1987, les Kantris ont décidé de construire un lycée pour leurs enfants qui se déplaçaient à Batna et à Biskra pour continuer leurs études[28]. C'est l'association des parents d’élèves qui a pris en main ce projet, des commissions furent créées dans tous les quartiers pour collecter les fonds pour lancer le projet[29]. Le lycée est réalisé en février 1989[30].

La passerelle en fer pour piétons et charrettes construit par les Français pour joindre la Dachra (ex-village rouge) et les autres villages de la commune s'est écroulée en 1988 sous le poids d'un camion[17].

Population et société

Actuellement il y a trois fractions de populations qui se subdivisent en sous-fractions[15].

- La fraction des Ouled Si Ali Mhamed qui comporte six sous-fractions (Ouled Bechina, Ouled Tadjine, Ouled Menina, Ouled Si Nacer, Ouled Si Mohamed et les Kettatra)[15].

- Les Ouled Bellil, se compose également de six sous-fractions (Ouled Si Mébarek, Nouacer, Ouled Bellil, Ouled Abdellah ben Amor, Messadga et El-Horch)[15].

- Les Ouled Mhamel, qui comprend les Mrabha, Ouled Mhamel et Lehouamed[15].

En plus d'autres habitants comme les Sharis, El Khoudhran et les Ouled Ziane[15].

Démographie

| 1862[31] | 1966[32] | 1977[32] | 1984[32] | 1998[33] | 2008 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 800 | 9 114 | 9 873 | 11 000 | 9 430 | 11 415 |

La pyramide des âges établie pour d'El Kantara en 2008 est sensiblement identique à celle établie pour l’ensemble de la wilaya de Biskra. À l'instar de la population algérienne, la population de la commune est jeune, 59.3 % a moins de 30 ans. La tranche d'âge comprise entre 30 et 59 ans représente 32,11 % de la population de la commune. Corollairement, la population de 60 ans et plus est très faible, seulement 8,39 % de la population totale de la commune.

Enseignement

Les écoles coraniques avant le venue des Français à El Kantara étaient au nombre de onze, dispensant aux enfants des cours religieux[36]. Vers 1892, l’école française ouvrit ses portes aux indigènes. De nombreux enseignants français y séjournèrent et enseignèrent aux enfants la langue française[36].

En 1930 l'association des oulémas musulmans algériens sous la présidence de Abdelhamid Ben Badis a inauguré la médersa El Houda à El Kantara en présence de plusieurs érudits, poètes, écrivains et personnalités, tels que Larbi Tébessi, Mohamed Bachir El Ibrahimi, Ahmed Reda Houhou[37].

Santé

La commune a une seule polyclinique. Les blessés graves ou les malades qui ne peuvent pas être soignés sont envoyés au chef-lieu de la wilaya à Biskra[38] - [39].

Personnalités liées à El Kantara

- Hocine Houara, est un artiste peintre et sculpteur né le à El Kantara.

- Driss Amor dit Si Faycal né en (1931-1959), à El Kantara dans les Aurès, commandant de la guerre d'indépendance.

- Mohamed Djeghaba né en (1935-), à El Kantara dans les Aurès, combattant de la guerre d'indépendance et ancien ministre des moudjahidines (de 1986 à 1989).

- Saïd Chengriha, militaire algérien y est né (actuellement chef d’état major de l’ANP).

- Larbi Bouhali, membre fondateur du Parti Communiste algérien, y est né en 1912.

Économie

La palmeraie d'El Kantara (50 000 palmiers dattiers) avec une multitude d'arbres fruitiers était dans le passé la principale ressource économique des habitants[40].

La poterie traditionnelle est aussi une source de revenus pour un grand nombre d'habitants qui travaillent à l'E.C.A.T.E.K (Entreprise Communale de l'Artisanat Traditionnel d'El Kantara)[41]. L'unité a été créée en 1976 sur une superficie de 1 260 m²[41]. Sa spécialité est la fabrication de poterie et céramique de styles berbère, arabesque et autres[41].

Culture locale et patrimoine

La Cité du 8 mai 1945 et sa Casbah

.jpg.webp)

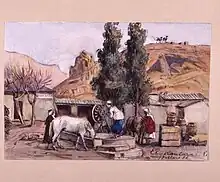

La Cité du 8 mai 1945 ou la Dachra Dhahraouia (anciennement Village Rouge), est un musée à ciel ouvert[42] - [43]. Ses ruelles souvent recouvertes et ses habitations typiques à la structure fonctionnelle bravant la chaleur de l'été et les froides journées d'hiver[42]. La dachra se trouve sur la partie Nord-Ouest de la commune et est un patrimoine national[42].

Les maisons traditionnelles sont bâties en « toub »[44]. C'est un aggloméré préparé à partir de terre et d'un modèle uniforme au moyen d'un moule en bois[44]. Le toit est en terrasse et recouvert de troncs de palmiers qu'on découpe transversalement, de palmes, de terre et parfois d'osier. Les fenêtres sont parfois de petites ouvertures[44].

Toutes les maisons ont presque la même disposition, dès l'entrée il y a la « sguifa » ou hall, c'est un endroit fermé où on accueille les visiteurs (pour préserver l'intimité de la maison) frais en été et tempéré en hiver[45]. Puis on entre dans une courette souvent plantée d'un ou plusieurs arbres fruitiers[45]. Et depuis la courette on aperçoit les différentes pièces de la maison (chambre, cuisine, magasin...)[45]. En haut, c'est le « âli ou tabga », étage auquel on accède par un escalier dans la cour[45]. De l'autre côté sont situées les dépendances, endroit où on place les animaux et aussi les toilettes en plein air[45]. Les murs sont très épais pour qu'ils ne laissent pas passer, ni le froid ni la chaleur torride de l’été[45].

Ville Européenne

Situé dans les gorges, à l'entrée d'El Kantara, ce village qui était habité par les Français, comprenait l'hôtel Bertrand construit vers 1880, la maison cantonnière, la petite église, l’école et la gendarmerie[46].

Dans la ville se trouve le bureau de poste le plus petit d’Algérie, à l'architecture mauresque construit en 1937 par Chauve[47] - [46].

Vestiges romains

Les Romains ont érigé le pont en 335 apr. J.-C.[48] situé dans les gorges et les postes de garde situés au nord et au sud de la commune[49].

En 2008 les archéologues ont fait la découverte d'un grand fort romain dans la banlieue ouest de la ville (El Kantara a abrité sous les Romains la deuxième plus grande forteresse en Afrique du Nord). À six kilomètres au sud d'El Kantara ville à Siwana il y a un vieux village romain[50].

Musée lapidaire

L'archéologue Gaston de Vulpillières a consacré les 25 dernières années de sa vie à la fondation de ce musée[51]. Le musée comprend de nombreux vestiges de l'antique ville romaine, bornes milliaires, stèles, colonnes, inscriptions, autels païens, statues, pierres votives, corniches, dédicaces religieuses, épitaphe d'El Kantara et de la région, qui ont disparu aujourd'hui, pillés ou transportés dans d'autres musées de la région[51].

El Kantara dans les arts et la culture

El Kantara dans la littérature

El Kantara, a attiré de nombreux écrivains et poètes de par le passé[52], comme les écrivains français André Gide, Eugène Fromentin, Théophile Gautier[53], Louis Bertrand et d'autres moins connus ont laissé des traces écrite sur El Kantara[52].

Lors du son passage en 1853, Eugène Fromentin a écrit :

« El-Kantara le pont garde le défilé et pour ainsi dire l'unique porte par où l'on puisse, du Tell, pénétrer dans le Sahara. Ce passage est une déchirure étroite, qu'on dirait faite de main d'homme, dans une énorme muraille de rochers de trois ou quatre cents pieds d'élévation. Le pont, de construction romaine, est jeté en travers de la coupure. Le pont franchi, et après avoir fait cent pas dans le défilé, vous tombez, par une pente rapide, sur un charmant village, arrosé par un profond cours d'eau et perdu dans une forêt de plusieurs milliers de palmiers. Vous êtes dans le Sahara. Au-delà s'élève une double rangée de collines dorées, derniers mouvements du sol, qui, douze lieues plus loin, vont expirer dans la plaine immense et plate du petit désert d'Angad, premier essai du grand désert. Grâce à cette situation particulière, El-Kantara, qui est, sur cette ligne, le premier des villages sahariens, se trouve avoir ce rare privilège d'être un peu protégé par sa forêt contre les vents du désert, et de l'être tout à fait contre ceux du nord par le haut rempart de rochers auquel il est adossé. »

En 1897, André Gide, écrit :

« À El-Kantara, où je m'attarderais deux jours, le printemps naissait sous les palmes, les abricotiers étaient en fleurs, bourdonnant d'abeilles ; les eaux abreuvaient les champs d'orge ; et rien ne se pouvait imaginer de plus clair que ces floraisons blanches abritées par les hauts palmiers, dans leur ombre abritant, ombrageant à leur tour les céréales. Nous passâmes dans cet éden deux jours paradisiaques, dont le souvenir n'a rien que de souriant et de pur. »

Quant aux écrivains et poètes d'El Kantara, il y a Cherhabil Boubaker Seddik, Mohamed Salah Ramdane et Ahmed Bendiab dont les travaux littéraires ou poétiques ont dépassé les frontières de leur village[54].

El Kantara dans la peinture

Au fil du temps plusieurs peintres du monde entier ont vanté El Kantara à leur manière[55]. Hocine Houara natif d'El Kantara, sensibilisa son goût prononcé pour l'art et qui marquera tout au long de sa jeunesse et demeure toujours sa source d'inspiration[55].

En 1975 à l’occasion de la journée mondiale du timbre, Bachir Yellès[56] immortalise la plus petite poste d’Algérie qui se trouve à El Kantara dans un timbre[47]. Et depuis d'autres timbres ont été émis, représentant les gorges, et la société de la région.

La période de l’Algérie française faisait venir des artistes peintres de tous les coins du monde. Le 17 mars 1886, Fritz von Dardel artiste peintre suédois a peint une aquarelle du village de l’époque, son chef-d’œuvre aujourd’hui se trouve à Stockholm dans le Musée nordique[57]. En 1901 c'est au tour de René Charles Edmond His l'artiste français de peindre en huile sur toile un tableau de 238 sur 335 qui s'intitule Les gorges d'El Kantara près de Biskra[58]. Adrien Lucy décédé en 1875 lui aussi a peint un tableau au titre Le défilé d'el Kantara[59].

Beaucoup d'autres artistes ont peint la région dont Maurice Bompard en 1892 avec La Rivière d'El Kantara[60], ou Le tailleur à El Kantara, d’Eugène Girardet qui date de 1897 et qui fait partie de la collection du musée de la ville de Saintes[61], on trouve aussi le tableau de l'artiste suisse Jules Blancpain Baignade à El-Kantara de 1903[62]. Et de nombreux autres tableaux sur El Kantara de cette époque française d’Algérie.

El Kantara dans la mythologie

Le nom romain d'El Kantara, Calceus Herculis vient sans doute selon la légende romaine affirmant que le défilé fut ouvert par un coup de pied ferme d'Héraclès qui fit creuser un passage dans la roche[14].

La légende d'El Kantara d’après E. Perret, les gorges ont été ouvertes par un coup d’épée Zulfikar d'Ali ibn Abi Talib ou dans d'autres versions par l’épée de l'ange noir qui a été cité dans le coran comme l'ange qui garde l'enfer, protège les croyants et assiste les moudjahidines dans leur lutte contre les infidèles[63] - [64] - [65].

Notes et références

- Chelli 2007, p. 93.

- Chelli 2007, p. 34.

- Chelli 2007, p. 36.

- Abdehak Bourki, « Biskra, Patrimoine à l’abandon: « El Kantara, la gloire perdue » », Le Midi Libre, (ISSN 1112-7449, lire en ligne).

- Chelli 2007, p. 31.

- Chelli 2007, p. 35.

- « Décret no 84-365 du fixant la composition, la consistance et les limites territoriales des communes », Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, no 67, , p. 1488 (lire en ligne).

- Chelli 2007, p. 46.

- Chelli 2007, p. 45.

- « Google Maps », sur Google Maps (consulté le )

- Chelli 2007, p. 47.

- Rachid Hamatou, « El-Kantara (Biskra): « À la découverte de la Porte du Sud » », Liberté, (ISSN 1111-4290, lire en ligne).

- Chelli 2007, p. 121.

- Chelli 2007, p. 6.

- Chelli 2007, p. 38.

- Chelli 2007, p. 122.

- Chelli 2007, p. 61.

- Chelli 2007, p. 60.

- H. Moussaoui, « Commune d'El Kantara: « Les palmeraies se meurent » », El Watan, no 5942, , p. 11 (ISSN 1111-0333, lire en ligne).

- Billel B., « Un ouvrage routier y est prévu: « Menace sur le site touristique d’El-Kantara » », Le Soir d'Algérie, (ISSN 1111-0074, lire en ligne).

- « sites et monuments classes », sur http://www.m-culture.gov.dz (consulté le )

- Chelli 2007, p. 37.

- Chelli 2007, p. 8.

- Chelli 2007, p. 9.

- Chelli 2007, p. 16.

- Chelli 2007, p. 10.

- Chelli 2007, p. 11.

- Chelli 2007, p. 39.

- Chelli 2007, p. 40.

- Chelli 2007, p. 41.

- Louis Piesse, Itinéraire historique et descriptif de l'Algérie : comprenant le Tell et le Sahara, Paris, Hachette, , 511 p. (lire en ligne), p. 433

- Thiriez 1986, p. 46.

- (en)« Global Population Data (Algeria) », sur http://www.geohive.com (consulté le )

- Wilaya de Biskra — Population résidente par age et par sexe. Consulté le 16 septembre 2013.

- Wilaya de Biskra — Population résidente par age et par sexe. Consulté le 16 septembre 2013.

- Chelli 2007, p. 97.

- Chelli 2007, p. 98.

- D. Aek, « El kantara (Biskra). Six morts et des blessés dans des accidents », El Watan, (ISSN 1111-0074, lire en ligne).

- Abdelkarim Bahamma, « Fausse alerte à El Kantara », Le Temps d'Algérie, (ISSN 1112-9344, lire en ligne).

- Chelli 2007, p. 63.

- Chelli 2007, p. 95.

- Chelli 2007, p. 52.

- Guerfi et al. 2011, p. 246-247.

- Chelli 2007, p. 66.

- Chelli 2007, p. 67.

- Chelli 2007, p. 56.

- Bellil B., « Un ouvrage routier y est prevu: « Menace sur le site touristique d’El-Kantara » », Le Soir d'Algérie, (ISSN 1111-0074, lire en ligne).

- « La capitale des Zibans et les gorges d’El-Kantara », Info Soir, (ISSN 1112-9379, lire en ligne).

- Chelli 2007, p. 54.

- « Découverte de nouveaux vestiges romains à El Kantara », La Tribune, (lire en ligne).

- Chelli 2007, p. 55.

- Chelli 2007, p. 72.

- Chelli 2007, p. 75.

- Chelli 2007, p. 77.

- Chelli 2007, p. 85.

- « Timbre-postal N°612 - Bureau de Poste au Aures », sur http://algeriephilatelie.net/ (consulté le )

- (sv)« El Kantara 17 mars 1886 par Fritz von Dardel », sur www.digitaltmuseum.se (consulté le )

- (en)« Les gorges d'El Kantara près de Biskra », sur www.sothebys.com (consulté le )

- « Adrien Lucy "Le défilé d'el Kantara." », sur www.repro-tableaux.com (consulté le )

- « Maurice Bompard (1857-1936) El-kantara 1892 », sur www.arcadja.com (consulté le )

- Maurice Bompard, voyage en Orient, Rodez, Édition au fil du temps, , 89 p. (ISBN 978-2-918298-34-2, lire en ligne), p. 59

- « Jules Blancpain (1860-1914) Baignade À El-kantara 1903 », sur www.arcadja.com (consulté le )

- Chelli 2007, p. 57.

- Guerfi et al. 2011, p. 248-249.

- Thiriez 1986, p. 112.

Annexes

Articles connexes

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Noureddine Chelli, Regards sur la Wilaya de Biskra : El-Kantara, les Gorges, Biskra, EAGB Biskra, , 127 p.

- Philippe Thiriez (ill. Chérif Merzouki), En flânant dans les Aures, Aïn M'lila, Éditions Numidia, , 120 p.

- Azeddine Guerfi (dir. et Coordinateur), Nadia Bouseloua (Auteur), Rachid Mokhtar (Auteur) et Philippe Thiriez (Auteur) (photogr. Kaïs Djilali), Aurès, vivre la terre chaouie, Alger, Chihab Éditions, , 303 p., 25 cm × 29 cm (ISBN 978-9961-63-839-2)

Dharsa_alhamra_(Alg%C3%A9rie).jpg.webp)