Le Cailar

Le Cailar[1] est une commune française située dans le sud du département du Gard, en région Occitanie.

| Le Cailar | |

L'église Saint-Étienne. | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Occitanie |

| Département | Gard |

| Arrondissement | Nîmes |

| Intercommunalité | Communauté de communes de Petite Camargue |

| Maire Mandat |

Joël Tena 2020-2026 |

| Code postal | 30740 |

| Code commune | 30059 |

| Démographie | |

| Gentilé | Les Cailarois devenus Cailarens |

| Population municipale |

2 467 hab. (2020 |

| Densité | 82 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 43° 40′ 37″ nord, 4° 14′ 12″ est |

| Altitude | Min. 0 m Max. 41 m |

| Superficie | 30,01 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Unité urbaine | Le Cailar (ville isolée) |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton d'Aigues-Mortes |

| Législatives | Deuxième circonscription |

| Localisation | |

Exposée à un climat méditerranéen, elle est drainée par le canal d'irrigation du Bas-Rhône Languedoc, le canal du Rhône à Sète, le Vieux Vistre, la Cubelle, le Rhony, Canal le Vistre et par un autre cours d'eau. Incluse dans la Camargue (delta du Rhône), la commune possède un patrimoine naturel remarquable : trois sites Natura 2000 (la « Petite Camargue », la « Camargue gardoise fluvio-lacustre » et les « costières nîmoises »), deux espaces protégés (les « Costières de Nimes » et la Petite Camargue) et six zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Le Cailar est une commune rurale qui compte 2 467 habitants en 2020, après avoir connu une forte hausse de la population depuis 1962. Elle est dans l'unité urbaine du Cailar. Ses habitants sont appelés les Cailarens ou Cailarennes.

Le patrimoine architectural de la commune comprend deux immeubles protégés au titre des monuments historiques : l'église Saint-Étienne, inscrite en 1951, et les arènes du Cailar, inscrites en 1993.

Géographie

Localisation

Les communes limitrophes sont Aigues-Vives, Aimargues, Codognan, Saint-Laurent-d'Aigouze, Vauvert, Vergèze et Vestric-et-Candiac.

Les communes de Vauvert, Saint-Laurent-d'Aigouze, Aimargues, Codognan et Vergèze sont limitrophes de la commune du Cailar.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat méditerranéen franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[2]. En 2020, la commune ressort du type « climat méditerranéen » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Pour ce type de climat, les hivers sont doux et les étés chauds, avec un ensoleillement important et des vents violents fréquents[3].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré suivant[2].

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[5] complétée par des études régionales[6] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Marsillargues », sur la commune de Marsillargues, mise en service en 1988[7] et qui se trouve à 5 km à vol d'oiseau[8] - [Note 3], où la température moyenne annuelle est de 14,8 °C et la hauteur de précipitations de 621,7 mm pour la période 1981-2010[9]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Nimes-Garons », sur la commune de Saint-Gilles, mise en service en 1964 et à 16 km[10], la température moyenne annuelle évolue de 14,6 °C pour la période 1971-2000[11], à 15 °C pour 1981-2010[12], puis à 15,3 °C pour 1991-2020[13].

Espaces protégés

La protection réglementaire est le mode d’intervention le plus fort pour préserver des espaces naturels remarquables et leur biodiversité associée[14] - [15].

La commune fait partie de la Camargue (delta du Rhône), un territoire reconnu réserve de biosphère par l'UNESCO en 1977 pour ses nombreux bombements sources de diversité : bourrelets alluviaux des bras anciens et actuels du Rhône et cordons dunaires élaborés par les courants marins et les rivages historiques de la Méditerranée. Entre ces replis encore en partie boisés, dans les dépressions, se répartissent des terres basses occupées par les lagunes bordées de steppes salées, les marais à roselières en partie exploités pour la coupe du roseau et les étangs - dont le plus grand, le Vaccarès, occupe 6 500 hectares[16] - [17].

Deux autres espaces protégés sont présents sur la commune :

- les « Costières de Nimes », un terrain acquis (ou assimilé) par un conservatoire d'espaces naturels, d'une superficie de 2 027 ha[18] ;

- la Petite Camargue, une zone humide protégée par la convention de Ramsar, d'une superficie de 41 705,5 ha[19].

Réseau Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen de sites naturels d'intérêt écologique élaboré à partir des directives habitats et oiseaux, constitué de zones spéciales de conservation (ZSC) et de zones de protection spéciale (ZPS)[Note 4]. Un site Natura 2000 a été défini sur la commune au titre de la directive habitats[21] :

- la « petite Camargue », d'une superficie de 34 412 ha, une grande zone humide littorale indissociable de la Camargue provençale. Il comprend deux ensembles très intéressants : d'une part une zone laguno-marine avec un important massif dunaire actif avec de nombreuses dunes vives et fixées dont certaines boisées (Genévriers et Pins pignons) et d'autre part une zone fluvio-lacustre constituée de marais et d'étangs doux à saumâtres[22].

et deux au titre de la directive oiseaux[21] :

- le « Camargue gardoise fluvio-lacustre », d'une superficie de 5 728 ha, comprenant une vaste zone (2 600 ha) de marais dulçaquicoles constituée par les étangs du Charnier, du Grey et du Scamandre ceinturés par la plus vaste étendue de roselières de la région (1 760 ha)[23] ;

- les « Costières nîmoises », d'une superficie de 13 479 ha, qui accueillait, en 2004, 300 mâles chanteurs, soit 60% des mâles reproducteurs de la région et près du quart des mâles reproducteurs en France[24].

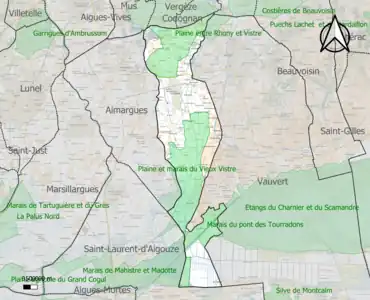

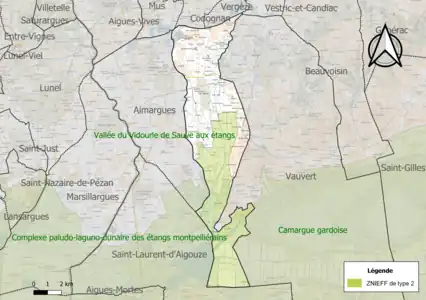

Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire. Cinq ZNIEFF de type 1[Note 5] sont recensées sur la commune[25] :

- les « étangs du Charnier et du Scamandre » (4 301 ha), couvrant 4 communes du département[26] ;

- le « marais de Mahistre et Madotte » (202 ha), couvrant 2 communes du département[27] ;

- le « marais du pont des Tourradons » (157 ha), couvrant 2 communes du département[28] ;

- la « plaine entre Rhony et Vistre » (1 232 ha), couvrant 6 communes du département[29] ;

- la « plaine et marais du Vieux Vistre » (866 ha), couvrant 3 communes du département[30] ;

- et une ZNIEFF de type 2[Note 6] - [25] : le « Camargue gardoise » (42 422 ha), couvrant 12 communes dont 11 dans le Gard et 1 dans l'Hérault[31].

- Carte des ZNIEFF de type 1 et 2 au Cailar.

Carte des ZNIEFF de type 1 sur la commune.

Carte des ZNIEFF de type 1 sur la commune. Carte de la ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Carte de la ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Urbanisme

Typologie

Le Cailar est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 7] - [32] - [I 1] - [33]. Elle appartient à l'unité urbaine du Cailar, une unité urbaine monocommunale[I 2] de 2 412 habitants en 2017, constituant une ville isolée[I 3] - [I 4]. La commune est en outre hors attraction des villes[I 5] - [I 6].

Le Cailar est l'une des 79 communes membres du Schéma de cohérence territoriale (SCOT) du sud-Gard et fait également partie des 51 communes du pays Vidourle-Camargue.

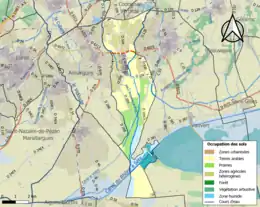

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (84,5 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (85,7 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (27,3 %), zones agricoles hétérogènes (26,8 %), prairies (16 %), cultures permanentes (14,4 %), zones humides intérieures (12,6 %), zones urbanisées (2,9 %)[34].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune duCailar est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, feux de forêts et séisme (sismicité très faible). Il est également exposé à deux risques technologiques, le transport de matières dangereuses et la rupture d'un barrage, et à un risque particulier : le risque de radon[35]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[36].

Risques naturels

La commune fait partie du territoire à risques importants d'inondation (TRI) de Nîmes, regroupant 20 communes soumises aux aléas de ruissellement pour la commune de Nîmes et de débordements de cours d’eau, notamment du Vistre, d'un de ses affluents, le Rhôny, et plus à la marge du Rhône, à l’aval, un des 31 TRI qui ont été arrêtés fin 2012 sur le bassin Rhône-Méditerranée[37]. Les événements significatifs passés relatifs à la Vistre sont des crues rapides et violentes, qui causent d’importants dégâts, voire des pertes humaines (octobre 1988, septembre 2002, décembre 2003, septembre 2005 notamment). Concernant le Rhôny, les principales crues recensées à Codognan ont eu lieu en 1845, 1933, 1945, 1958, 1963, 1976, 1987 et en octobre 1988. Cette dernière est la plus importante et marquante pour la population nîmoise. Des cartes des surfaces inondables ont été établies pour trois scénarios : fréquent (crue de temps de retour de 10 ans à 30 ans), moyen (temps de retour de 100 ans à 300 ans) et extrême (temps de retour de l'ordre de 1 000 ans, qui met en défaut tout système de protection)[38] - [39]. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1987, 1988, 1994, 1995, 1999, 2002, 2003, 2005, 2018 et 2021[40] - [35].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 99 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (67,5 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 1 094 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 1094 sont en en aléa moyen ou fort, soit 100 %, à comparer aux 90 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[41] - [Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[42].

Risques technologiques

Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par des infrastructures routières ou ferroviaires importantes ou la présence d'une canalisation de transport d'hydrocarbures. Un accident se produisant sur de telles infrastructures est en effet susceptible d’avoir des effets graves au bâti ou aux personnes jusqu’à 350 m, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence[43].

La commune est en outre située en aval des barrages de Sainte-Croix et de Serre-Ponçon, deux ouvrages de classe A[Note 8]. À ce titre elle est susceptible d’être touchée par l’onde de submersion consécutive à la rupture d'un de ces ouvrages[45].

Risque particulier

Dans plusieurs parties du territoire national, le radon, accumulé dans certains logements ou autres locaux, peut constituer une source significative d’exposition de la population aux rayonnements ionisants. Certaines communes du département sont concernées par le risque radon à un niveau plus ou moins élevé. Selon la classification de 2018, la commune duCailar est classée en zone 2, à savoir zone à potentiel radon faible mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments[46].

Toponymie

Cailar, du roman Caylar, Caislar, Caslar, Castlar, du bas latin Caslarium, Castlarium, du latin castellare, château-fort[47].

Témoignage de la vie médiévale, ce nom de lieu rappelle la présence d'un château fort. Le latin Castellum est présent dans toute la France, comme il est présent dans notre département, il a donné avec le suffixe -are : Le Cailar (Castellare en 1018). Le Castellus de 675 confirme la réponse : il s'agit ici d'un château.

Ses habitants s'appellent les Cailarois mais devenus les Cailarens et Cailarenes plus proche de la Lèngo Nostro.

Histoire

Préhistoire

Il existe un site de fouilles, dit des Clochettes, où a été retrouvé du matériel préhistorique. Dans le passé, le village était plus proche des rives du Rhône (dont le lit a varié avec les siècles) et était quasiment au bord de la mer, à laquelle on accédait par une lagune aujourd’hui ensablée. Pour mémoire, il en est distant aujourd'hui d'une quinzaine de kilomètres à vol d'oiseau, avec l’ensablement, le littoral a pris sur la mer qui s’est donc éloignée. Cet emplacement privilégié, ajouté à sa situation au confluent de deux cours d'eau drainant l’arrière-pays, le Vistre et le Rhôny, en fait un endroit stratégique qui suscitera très tôt un intérêt pour les populations autochtones.

Antiquité

Le site d'habitation du Cailar est très ancien. Depuis 2003, il s'y déroule des fouilles archéologiques mettant au jour de nombreux vestiges d'influences grecque et celtique, remarquables par leur singularité, datant du Ve au IIIe siècle av. J.-C.. Dans l'antiquité, il subira l'influence grecque et rhodienne jusqu'à devenir un petit comptoir, c’est-à-dire un port destiné à la pêche et aux échanges commerciaux qui comptera près de 5 000 habitants contre 2467 en 2020, d'où l'importance quantitative des vestiges retrouvés.

Peuplé vers le IIIe siècle av. J.-C. par les Volques Arécomiques, une tribu gauloise, il subira ensuite l'influence latine. On ne compte plus les bornes et traces de présence romaine et gallo-romaine dans cette région traversée à cette époque par la Via Domitia, une des principales voies romaines de circulation.

Moyen Âge

Au Moyen Âge, le village, proche de la célèbre abbaye de Psalmodie et situé non loin de Saint-Gilles, un des hauts lieux religieux de l'époque en France où est né le pape Clément IV, se trouve sur une route régulièrement empruntée par les pèlerins qui se rendent à Saint-Jacques-de-Compostelle (la via Tolosana). C'est donc un site notable dont on trouve la trace dans des documents du VIIe siècle[Note 9].

La région subira également à cette époque l'influence des Sarrazins, venus du sud, qui y font des raids réguliers pendant plus de cent ans. À l'opposé, elle connaîtra les conséquences des remous provoqués par Simon de Montfort en 1209 durant la croisade des albigeois qui voit les seigneurs du nord prendre l'ascendant sur ceux du sud. Cette campagne militaire signe le déclin de la Maison Trencavel, dont dépend alors la vicomté de Nîmes, dont dépend lui-même Le Cailar.

En 1212, les Bermond d'Anduze en prennent le contrôle et ajoutent à leurs titres celui de baron du Cailar. En 1382, le château primitif est incendié par des Tuchins[Note 10] venant de Beaucaire. Après diverses péripéties, le fief passera au XVIe siècle, par le jeu des alliances, aux Baschy d’Aubais.

Impôt proportionnel

C'est dans ce village, en 1158, qu'a été pour la première fois appliqué au Moyen Âge l'impôt proportionnel qui remplacera peu à peu dans toute la France l'impôt dit « par feu »[48].

Époque moderne

Le château féodal, qui était probablement situé entre les arènes et le cimetière actuel, sur le point culminant du village, est détruit définitivement par le prince de Condé en 1628 durant les guerres de Religion.

Révolution française et Empire

À la Révolution, il ne reste déjà plus que des traces du château féodal. Seul le nom de celui-ci[Note 11] gardera le souvenir de cette importante place forte.

Époque contemporaine

Après la Première Guerre mondiale suivra une période de déclin relatif qui verra la population du village tomber à environ 1 000 personnes dans les années 1960, notamment à cause des grandes crises viticoles de la fin du XIXe et du début du XXe, pour remonter depuis grâce à un nouvel élan économique, dû notamment à l'essor du tourisme de masse.

En 2009, le village commémore le 150e anniversaire de Mirèio[49].

Politique et administration

Liste des maires

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[51]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[52].

En 2020, la commune comptait 2 467 habitants[Note 12], en augmentation de 3,48 % par rapport à 2014 (Gard : +2,1 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Fête votive

La fête votive se tient chaque année début août. Pierre Combescot a pu estimer que durant cet événement, Le Cailar est « le village de France le plus alcoolisé au mètre carré »[55].

En 2014, Sophie Calle monte à cette occasion avec Stephan Eicher un groupe éphémère, les Roulettes polymères[56], qui se produit sous la férule de Sébastien Bantzé, une figure locale[57]. En 2018, Eicher se produit avec sa formation au complet, devant un « public médusé » selon Hocine Rouagdia[58].

Économie

Revenus

En 2018 (données Insee publiées en ), la commune compte 1 053 ménages fiscaux[Note 13], regroupant 2 511 personnes. La médiane du revenu disponible par unité de consommation est de 21 270 €[I 7] (20 020 € dans le département[I 8]). 51 % des ménages fiscaux sont imposés[Note 14] (43,9 % dans le département).

Emploi

| 2008 | 2013 | 2018 | |

|---|---|---|---|

| Commune[I 9] | 8,6 % | 9,3 % | 9,4 % |

| Département[I 10] | 10,6 % | 12 % | 12 % |

| France entière[I 11] | 8,3 % | 10 % | 10 % |

En 2018, la population âgée de 15 à 64 ans s'élève à 1 483 personnes, parmi lesquelles on compte 74,6 % d'actifs (65,2 % ayant un emploi et 9,4 % de chômeurs) et 25,4 % d'inactifs[Note 15] - [I 9]. En 2018, le taux de chômage communal (au sens du recensement) des 15-64 ans est inférieur à celui de la France et du département, alors qu'en 2008 il était supérieur à celui de la France.

La commune est hors attraction des villes[Carte 3] - [I 12]. Elle compte 344 emplois en 2018, contre 360 en 2013 et 340 en 2008. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune est de 994, soit un indicateur de concentration d'emploi de 34,6 % et un taux d'activité parmi les 15 ans ou plus de 55,6 %[I 13].

Sur ces 994 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, 193 travaillent dans la commune, soit 20 % des habitants[I 14]. Pour se rendre au travail, 88,4 % des habitants utilisent un véhicule personnel ou de fonction à quatre roues, 1,7 % les transports en commun, 5,2 % s'y rendent en deux-roues, à vélo ou à pied et 4,7 % n'ont pas besoin de transport (travail au domicile)[I 15].

Secteurs d'activités

177 établissements[Note 16] sont implantés au Cailar au . Le tableau ci-dessous en détaille le nombre par secteur d'activité et compare les ratios avec ceux du département[Note 17] - [I 16].

| Secteur d'activité | Commune | Département | |

|---|---|---|---|

| Nombre | % | % | |

| Ensemble | 177 | 100 % | (100 %) |

| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 12 | 6,8 % | (7,9 %) |

| Construction | 33 | 18,6 % | (15,5 %) |

| Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration | 44 | 24,9 % | (30 %) |

| Information et communication | 1 | 0,6 % | (2,2 %) |

| Activités financières et d'assurance | 3 | 1,7 % | (3 %) |

| Activités immobilières | 6 | 3,4 % | (4,1 %) |

| Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien | 28 | 15,8 % | (14,9 %) |

| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 19 | 10,7 % | (13,5 %) |

| Autres activités de services | 31 | 17,5 % | (8,8 %) |

Le secteur du commerce de gros et de détail, des transports, de l'hébergement et de la restauration est prépondérant sur la commune puisqu'il représente 24,9 % du nombre total d'établissements de la commune (44 sur les 177 entreprises implantées au Le Cailar), contre 30 % au niveau départemental[I 17].

Agriculture

La commune est dans la « Plaine Viticole », une petite région agricole occupant le sud-est du département du Gard[59]. En 2020, l'orientation technico-économique de l'agriculture[Note 18] sur la commune est la polyculture et/ou le polyélevage[Carte 4].

Le nombre d'exploitations agricoles en activité et ayant leur siège dans la commune est passé de 132 lors du recensement agricole de 1988[Note 20] à 89 en 2000 puis à 60 en 2010[61] et enfin à 46 en 2020[Carte 5], soit une baisse de 65 % en 32 ans. Le même mouvement est observé à l'échelle du département qui a perdu pendant cette période 61 % de ses exploitations[62] - [Carte 6]. La surface agricole utilisée sur la commune a également diminué, passant de 2 255 ha en 1988 à 1 631 ha en 2020[Carte 7]. Parallèlement la surface agricole utilisée moyenne par exploitation a augmenté, passant de 17 à 35 ha[61].

Culture locale et patrimoine

Édifices civils

- La mairie est installée dans un bâtiment du XVIIIe siècle, ancienne caserne des dragons du Roi. Elle fut construite au début du XVIIIe, à la suite de la guerre des Camisards pour aider à pacifier la région.

- Tour de l'horloge coiffée d'une toiture.

- Tour d'Anglas : à l'extérieur du village, on aperçoit la Tour d'Anglas, ancienne tour d'octroi en direction de la mer, datant du XIVe siècle qui est très bien restaurée. Elle doit son nom au comte François-Antoine de Boissy d'Anglas, noble d'origine protestante et figure de la Révolution française.

- Mas Les Hourtès : ancienne propriété de Marie-Laure de Noailles, qui comporte de nombreux éléments décoratifs remarquables, dont, entre autres, une verrière réalisée par le sculpteur César Baldaccini et des tapisseries art and craft signées William Morris. C'est la résidence de l'ancien manadier Jean Lafont, dont on peut voir, non loin de là, le mausolée, sculpture de l'artiste Jean-Michel Othoniel à qui l'on doit l'entrée de la station de métro parisienne Palais-Royal-Musée du Louvre.

- Tombes de taureaux : Ce sont des taureaux cocardiers qui y reposent, la population du village ayant décidé d’honorer leurs qualités de bravoure exceptionnelles lors de leurs participations aux courses camarguaises. La plus visible est celle du taureau Le Sanglier, de la manade Fernand Granon (années 1920-30), qui trône à l’entrée du village. Plus discrète, la tombe du taureau Le Cosaque, de la manade Lafont (années 1950), se trouve dans les prés.

- La « Maison aux volets verts », où Fernand Granon a fini ses jours.

- La stèle en hommage aux gardians Marcel Ferraud et Gérard Rouquairol, morts accidentellement en 1977, près du pont de la Clapière[63].

Édifices religieux

- Église Saint-Étienne du Cailar. L'église est de style roman dont certaines parties datent des XIe et XVIIe siècles, l'église Saint-Étienne du Cailar a en effet été incendiée plusieurs fois, notamment pendant la guerre des camisards, en 1705 par le chef camisard Catinat, puis reconstruite. Saint-Louis s'y est probablement recueilli en 1248 avant son départ vers le port d'Aigues-Mortes et la septième croisade. La Façade occidentale (y compris le clocher) a été inscrit au titre des monuments historiques en 1951[64].

- Temple protestant du Cailar.

Signalétique

En 1996, le village s'est doté d'une signalétique hors du commun réalisée par l'artiste François Boisrond. Mise en place par les commerçants du village grâce au programme de la Fondation de France, elle indique l'ensemble des commerces, artisanats et lieux publics du village. Cette opération est une initiative du Cercle d'Art Contemporain du Cailar. Celui-ci présente depuis 1988 des créations relatives à l'identité culturelle du village dont l’élément principal est le taureau de Camargue. Fondé par Jean-Marie Bénézet, cette association a exposé plus de 140 artistes contemporains, certains émergents, d’autres de notoriété internationale tels que Jean Le Gac, Valery Koshlyakov, Claude Viallat, Hervé Di Rosa, Robert Combas, Gilles Aillaud, Jean-Michel Alberola, Pentti Sammallahti, Jean-Paul Chambas ou Lucio Fanti.

Tauromachie et élevage

Le village dispose d'arènes communales, les Arènes du Cailar. Elles sont destinées aux novilladas et aux courses camarguaises. Elles ont été inscrites aux Monuments historiques le [65]. Elles ont une capacité de plus de 1 100 places[66].

Outre les monuments, le site est particulièrement remarquable par sa situation exceptionnelle en petite Camargue et l'aspect préservé de ses alentours, partagés entre les prairies où paissent les taureaux et chevaux sauvages et les marécages (marais de la Souteyranne par exemple) à la flore et faune très diversifiée. C’est au Cailar que sont apparues, au XIXe siècle, les premières manades (troupeaux d’élevage en semi liberté) de taureaux exclusivement réservés à la course camarguaise. Cette pratique s’est développée en raison de la survivance d’un droit féodal, le « droit d’esplèche » : une jouissance à titre gracieux des terres non cultivées, par les habitants du village, pour y faire paître les troupeaux. Au début des années 1960, on compte déjà au Cailar les manades Aubanel, Blatière, Lafont et Raynaud[67]. C’est aujourd'hui encore le village qui comporte le plus grand nombre de ces élevages prestigieux, d'où son surnom de Capitale de la Petite Camargue.

Personnalités liées à la commune

- Abdias Maurel (mort en 1705), chef camisard, né au Cailar.

- François Mingaud (1771-1847), officier et joueur de billard français, né au Cailar.

- Jean Bernard Jauréguiberry (1815-1887), officier de marine et homme politique, propriétaire du mas de Jauréguiberry au Cailar[68].

- Sully-André Peyre (1890-1961), écrivain, né au Cailar.

- Jean Jourdan (1908-1986), militant anarchiste, mort au Cailar, où il avait créé sa guinguette.

- Pierre Combescot (1940-2017), écrivain et journaliste français y a vécu et y est inhumé.

- Xavier Ruas (1943-), raseteur, vivant au Cailar.

- Michel Falguières (1948-2018), écrivain français, résidant au Cailar.

- Frédéric Lopez (1949-), raseteur, né au Cailar.

- Sophie Calle (1953-), artiste plasticienne, vivant au Cailar.

- Alain Guyard (1966-), philosophe, ayant vécu au Cailar.

- Loïc Auzolle (1985-), raseteur, vainqueur du Trophée des As, né au Cailar.

- Henri-Charles Puech, (1902-1986), originaire du Cailar où il conserve une maison avec ses frères, historien des religions qui occupa la chaire d'histoire des religions du Collège de France de 1952 à 1972.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Les armes du Cailar[Note 21] se blasonnent ainsi : D'argent au saule de sinople[69]. |

|---|

Voir aussi

Bibliographie

- Robert Bérard (dir.), Histoire et dictionnaire de la Tauromachie, Paris, Bouquins Laffont, , 1056 p. (ISBN 2-221-09246-5).

- Frédéric Saumade, Des sauvages en occident, les cultures tauromachiques en Camargue et en Andalousie, Paris, Mission du patrimoine ethnologique, 1994-1995, 275 p. (ISBN 978-2-7351-0587-8 et 2-7351-0587-3).

- Jean-Baptiste Maudet, Terres de taureaux : les jeux taurins de l'Europe à l'Amérique, Madrid, Casa de Velasquez, , 512 p. (ISBN 978-84-96820-37-1 et 84-96820-37-8, lire en ligne).

- Jean-Baptiste Maudet, Terres de taureaux : les jeux taurins de l'Europe à l'Amérique, Madrid, Casa de Velasquez, , 512 p. (ISBN 978-84-96820-37-1 et 84-96820-37-8, lire en ligne), Annexe CD-Rom.

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- « Site Officiel de la Communauté de communes de Petite Camargue », sur www.petitecamargue.fr (consulté le )

- « Le Cailar sur le site de l'Institut géographique national » [archive du ], sur wikiwix.com (consulté le )

- « Insee - Chiffres clés : Le Cailar », sur www.insee.fr (consulté le )

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[4].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Dans les sites Natura 2000, les États membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les types d'habitats et d'espèces concernés, par le biais de mesures réglementaires, administratives ou contractuelles[20].

- Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national.

- Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Le classement des barrages est fonction de deux paramètres : hauteur et volume retenu[44].

- Viguerie d'Aigues-Mortes, diocèse de Nîmes, archiprêtré d'Aimargues

- les Tuchins sont des paysans révoltés contre le pouvoir central.

- De castellum = château, transformé en Cailus, Cayla, Chayla, Quila en occitan et enfin Cailar

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Un ménage fiscal est constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement. Son existence, une année donnée, tient au fait que coïncident au moins une déclaration indépendante de revenus et l’occupation d’un logement connu à la taxe d’habitation.

- La part des ménages fiscaux imposés est le pourcentage des ménages fiscaux qui ont un impôt à acquitter au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. L'impôt à acquitter pour un ménage fiscal correspond à la somme des impôts à acquitter par les foyers fiscaux qui le composent.

- Les inactifs regroupent, au sens de l'Insee, les élèves, les étudiants, les stagiaires non rémunérés, les pré-retraités, les retraités et les autres inactifs.

- L'établissement, au sens de l’Insee, est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'unité légale. Il produit des biens ou des services.

- Le champ de ce tableau couvre les activités marchandes hors agriculture.

- L'orientation technico-économique est la production dominante de l'exploitation, déterminée selon la contribution de chaque surface ou cheptel à la production brute standard.

- Les données relatives à la surface agricole utilisée (SAU) sont localisées à la commune où se situe le lieu principal de production de chaque exploitation. Les chiffres d'une commune doivent donc être interprétés avec prudence, une exploitation pouvant exercer son activité sur plusieurs communes, ou plusieurs départements voire plusieurs régions.

- Le recensement agricole est une opération décennale européenne et obligatoire qui a pour objectif d'actualiser les données sur l'agriculture française et de mesurer son poids dans l'agriculture européenne[60].

- Le blason figuré sur les documents émanant de la mairie figure un saule non "pleureur". Le blasonnement laisse toute liberté quant à l'espèce.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Carte de la commune dans le zonage des aires d'attraction de villes. », sur l'observatoire des territoires (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la spécialisation de la production agricole par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée (SAU) moyenne par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée par département », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la surface agricole utilisée (SAU) par commune et de la SAU moyenne », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

Site de l'Insee

- « Commune rurale - définition » (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 du Le Cailar » (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 au Cailar » (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 dans le Gard » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 au Cailar » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans le Gard » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur site de l'Insee (consulté le ).

- « Emp T5 - Emploi et activité en 2018 au Cailar » (consulté le ).

- « ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la commune en 2018 » (consulté le ).

- « ACT G2 - Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2018 » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 au Cailar » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 dans le Gard » (consulté le ).

Autres sources

- Castellus (Duchesne, Franc. Script. I, 850) 675

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Occitanie », sur occitanie.chambre-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Marsillargues - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Le Cailar et Marsillargues », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Marsillargues - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Le Cailar et Saint-Gilles », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Nimes-Garons - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Nimes-Garons - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Nimes-Garons - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Les espaces protégés. », sur le site de l'INPN (consulté le )

- « Liste des espaces protégés sur la commune », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le )

- « Réserve de biosphère de la Camargue (delta du Rhône) », sur mab-france.org (consulté le )

- « Réserve de biosphère de la Camargue (delta du Rhône) - zone tampon - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « les « Costières de Nimes » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « la Petite Camargue - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- Réseau européen Natura 2000, Ministère de la transition écologique et solidaire

- « Liste des zones Natura 2000 de la commune duCailar », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR9101406 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR9112001 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR9112015 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Liste des ZNIEFF de la commune duCailar », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF les « étangs du Charnier et du Scamandre » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « marais de Mahistre et Madotte » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « marais du pont des Tourradons » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF la « plaine entre Rhony et Vistre » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF la « plaine et marais du Vieux Vistre » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « Camargue gardoise » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune du Cailar », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Liste des territoires à risque important d'inondation (TRI) de 2012 », sur https://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr (consulté le )

- « cartographie des risques d'inondations du TRI de Nîmes », sur https://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/ (consulté le )

- « 0 », sur https://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/ (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Gard », sur www.gard.gouv.fr (consulté le ), partie 1 - chapitre Risque inondation.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune duCailar », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Gard », sur www.gard.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque transport de matières dangereuses.

- Article R214-112 du code de l’environnement

- « Dossier départemental des risques majeurs dans le Gard », sur www.gard.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque rupture de barrage.

- « Cartographie du risque radon en France. », sur le site de l’IRSN, (consulté le )

- (oc + fr) Frédéric Mistral et Jules Ronjat, Lou Trésor dou Félibrige ou Dictionnaire provençal-français : embrassant les divers dialectes de la langue d'oc moderne..., Raphèle-lès-Arles, M. Petit, , 1179 p., 2 vol. ; 25 cm (ISBN 84-499-0563-X, BNF 37258238), p. 420, t.1

- Page 247 http://www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_1994_num_138_1_15354

- Michel Falguières, « Le Cailar a fêté le 150e anniversaire de l'œuvre de Frédéric Mistral : « Mireio » », Bulletin de liaison de Litoraria, no 10, .

- « Résultats municipales 2020 à Le Cailar », sur lemonde.fr (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Jacky Siméon (préf. Carole Delga), Jean Lafont : le roi de Camargue, Vauvert, Au diable Vauvert, , p. 113-114 : « L'écrivain Pierre Combescot se plaisait à dire que pendant la fête, Le Cailar est le village de France le plus alcoolisé au mètre carré. ».

- Hocine Rouagdia, « Gard : au Cailar on s’amuse sérieusement », midilibre.fr.

- Hocine Rouagdia (dir.) (préf. Benoît Duteurtre, ill. Stéphane Barbier), Jean Lafont, Nîmes, Atelier baie, , 175 p. (ISBN 978-2-919208-51-7), p. 73.

- Rouagdia et al. 2019, p. 73.

- « Les régions agricoles (RA), petites régions agricoles(PRA) - Année de référence : 2017 », sur agreste.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- Présentation des premiers résultats du recensement agricole 2020, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 10 décembre 2021

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans la commune du Le Cailar - Données générales », sur recensement-agricole.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans le département du Gard » (consulté le ).

- https://www.midilibre.fr/2022/01/02/la-stele-erigee-pour-deux-courageux-10022678.php.

- « Eglise Saint-Etienne », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )

- « Arènes du Cailar », notice no PA00125482, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Maudet 2010, annexe, p. 85.

- André Pastré, « Le char de monsieur Lafont », Bulletin de liaison de Litoraria, no 15, .

- Jean-Pierre Granier, « L'Amiral Jean-Bernard Jauréguiberry », Bulletin de liaison de Litoraria, no 10, .

- « Blason de la commune »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur www.labanquedublason2.com (consulté le ).