Le Bousquet-d'Orb

Le Bousquet-d'Orb (prononcé [lə buskɛ dɔʁb] ; en occitan Lo Bosquet d'Òrb) est une commune française située dans le nord du département de l'Hérault en région Occitanie.

| Le Bousquet-d'Orb | |

| Bousquet d'Orb, la Mairie.jpg | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Occitanie |

| Département | Hérault |

| Arrondissement | Béziers |

| Intercommunalité | Communauté de communes de Grand Orb |

| Maire Mandat |

Yvan Cassili 2020-2026 |

| Code postal | 34260 |

| Code commune | 34038 |

| Démographie | |

| Gentilé | Bousquetains |

| Population municipale |

1 584 hab. (2020 |

| Densité | 134 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 43° 41′ 37″ nord, 3° 10′ 02″ est |

| Altitude | Min. 236 m Max. 787 m |

| Superficie | 11,83 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Bédarieux (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Clermont-l'Hérault |

| Législatives | Cinquième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | lebousquetdorb.fr |

Exposée à un climat méditerranéen, elle est drainée par l'Orb, le Graveson, le ruisseau de Vernazoubres et par divers autres petits cours d'eau. Incluse dans le parc naturel régional du Haut-Languedoc, la commune possède un patrimoine naturel remarquable composé d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Le Bousquet-d'Orb est une commune rurale qui compte 1 584 habitants en 2020. Elle fait partie de l'aire d'attraction de Bédarieux. Ses habitants sont appelés les Bousquetains ou Bousquetaines.

Géographie

Communes limitrophes

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat méditerranéen franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[1]. En 2020, la commune ressort du type « climat méditerranéen » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Pour ce type de climat, les hivers sont doux et les étés chauds, avec un ensoleillement important et des vents violents fréquents[2].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré suivant[1].

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[4] complétée par des études régionales[5] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Lunas », sur la commune de Lunas, mise en service en 1998[6] et qui se trouve à 3 km à vol d'oiseau[7] - [Note 3], où la température moyenne annuelle est de 13,4 °C et la hauteur de précipitations de 1 146 mm pour la période 1981-2010[8]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Millau », sur la commune de Millau, dans le département de l'Aveyron, mise en service en 1964 et à 46 km[9], la température moyenne annuelle évolue de 10,7 °C pour la période 1971-2000[10], à 10,9 °C pour 1981-2010[11], puis à 11,3 °C pour 1991-2020[12].

Espaces protégés

La protection réglementaire est le mode d’intervention le plus fort pour préserver des espaces naturels remarquables et leur biodiversité associée[13] - [14].

Un espace protégé est présent sur la commune : le parc naturel régional du Haut-Languedoc, créé en 1973 et d'une superficie de 307 184 ha, qui s'étend sur 118 communes et deux départements[15]. Implanté de part et d’autre de la ligne de partage des eaux entre Océan Atlantique et Mer Méditerranée, ce territoire est un véritable balcon dominant les plaines viticoles du Languedoc et les étendues céréalières du Lauragais[16] - [17].

Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire.

Une ZNIEFF de type 2[Note 4] est recensée sur la commune[18] : les « Monts d'Orb » (13 437 ha), couvrant 6 communes du département[19].

Urbanisme

Typologie

Le Bousquet-d'Orb est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [20] - [I 1] - [21].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Bédarieux, dont elle est une commune de la couronne[Note 6]. Cette aire, qui regroupe 26 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[I 2] - [I 3].

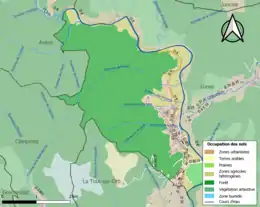

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (76 % en 2018), en augmentation par rapport à 1990 (73,4 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (73,5 %), zones agricoles hétérogènes (14,3 %), zones urbanisées (9,8 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (2,5 %)[22].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune du Bousquet-d'Orb est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, feux de forêts, mouvements de terrains et séisme (sismicité très faible). Il est également exposé à deux risques technologiques, le transport de matières dangereuses et la rupture d'un barrage, et à deux risques particuliers : le risque minier et le risque de radon[23]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[24].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment l'Orb et le Graveson. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1992, 1995, 1996, 1997, 2006 et 2014[25] - [23].

Le Bousquet-d'Orb est exposée au risque de feu de forêt. Un plan départemental de protection des forêts contre les incendies (PDPFCI) a été approuvé en juin 2013 et court jusqu'en 2022, où il doit être renouvelé. Les mesures individuelles de prévention contre les incendies sont précisées par deux arrêtés préfectoraux et s’appliquent dans les zones exposées aux incendies de forêt et à moins de 200 mètres de celles-ci. L’arrêté du réglemente l'emploi du feu en interdisant notamment d’apporter du feu, de fumer et de jeter des mégots de cigarette dans les espaces sensibles et sur les voies qui les traversent sous peine de sanctions. L'arrêté du rend le débroussaillement obligatoire, incombant au propriétaire ou ayant droit[Note 7] - [26].

La commune est vulnérable au risque de mouvements de terrains constitué principalement du retrait-gonflement des sols argileux[27]. Cet aléa est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 38,2 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (59,3 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 700 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 420 sont en en aléa moyen ou fort, soit 60 %, à comparer aux 85 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[28] - [Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[29].

Risques technologiques

Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par des infrastructures routières ou ferroviaires importantes ou la présence d'une canalisation de transport d'hydrocarbures. Un accident se produisant sur de telles infrastructures est susceptible d’avoir des effets graves sur les biens, les personnes ou l'environnement, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence[30].

La commune est en outre située en aval du Barrage des monts d'Orb, un ouvrage de classe A[Note 8] sur l'Orb, mis en service en 1961 et disposant d'une retenue de 30,6 millions de mètres cubes. À ce titre elle est susceptible d’être touchée par l’onde de submersion consécutive à la rupture de cet ouvrage[32].

Risque particulier

L’étude Scanning de Géodéris réalisée en 2008 a établi pour le département de l’Hérault une identification rapide des zones de risques miniers liés à l’instabilité des terrains[33]. Elle a été complétée en 2015 par une étude approfondie sur les anciennes exploitations minières du bassin houiller de Graissessac et du district polymétallique de Villecelle. La commune est ainsi concernée par le risque minier, principalement lié à l’évolution des cavités souterraines laissées à l’abandon et sans entretien après l’exploitation des mines[34].

Dans plusieurs parties du territoire national, le radon, accumulé dans certains logements ou autres locaux, peut constituer une source significative d’exposition de la population aux rayonnements ionisants. Certaines communes du département sont concernées par le risque radon à un niveau plus ou moins élevé. Selon la classification de 2018, la commune du Bousquet-d'Orb est classée en zone 3, à savoir zone à potentiel radon significatif[35].

Toponymie

On trouve pour l'église Saint-Martin-de-Clémensan les formes anciennes : de Clemenciano (1153), de Clementiano (1216), prior de Clemensan (1571), St Martin de Clemensan (1590).

Le nom dérive d'un domaine gallo-romain : gentilice Clementius + -anum[36].

Histoire

Aperçu rapide

La commune du Bousquet d'Orb est issue de la fusion du domaine de Clémensan et du Mas du Bousquet, deux lieux séparés par le ruisseau du Rouffiac. Le domaine de Clémensan dépendait auparavant de la commune de Lunas tandis que le Mas du Bousquet dépendait de la commune de Boussagues.

Origine hypothétique du nom Clémensan

Clemens est la forme latine du prénom ou du nom Clément. Les Romains donnaient fréquemment aux propriétés rurales le nom de leur propriétaire. La plupart du temps le nom d'un domaine rural était un adjectif dérivé du nom du propriétaire avec le suffixe latin -anus. Les noms gallo-romains obéissaient à une construction similaire avec le suffixe gaulois -acus. Un certain Clementius (ou Clemensius) aurait donc donné son nom à sa propriété : Clémensan.

Après avoir construit une église sur ce domaine, le clergé a choisi Martin comme Saint patron. On aurait donc obtenu le nom de Saint-Martin de Clémensan.

L'église Saint-Martin de Clémensan

La première église Saint-Martin de Clémensan est construite à la fin du XIe siècle ou au début du XIIe siècle[37]. Elle est de style roman. Comme de nombreuses églises chrétiennes, son emplacement était probablement un lieu de culte antique.

En 1614, le prieur de Saint-Martin fait accoler à l'église un presbytère sur les ruines d'un ancien lieu de culte. Le dernier acte inscrit sur les registres paroissiaux de cette église est un acte de baptême daté du . Le registre est clos le sur ordre du procureur de la commune de Boussagues. L'église est mal entretenue et subit par ailleurs les effets néfastes des débuts de la révolution de 1789. En 1851 le prêtre de la paroisse, Gustave Lacassaigne, fait reconstruire l'église au même emplacement. Son clocher est érigé en 1867. En 1925, la verrerie du Bousquet d'Orb offre un vitrail à l'église.

Jusqu'en 1789, Saint-Martin de Clémensan est gérée de façon administrative et juridictionnelle par les Seigneur de Lunas. Le compoix terrier de Saint-Martin est consultable sur celui de Lunas dans les archives en ligne de l'Hérault.

D'après le Cartulaire (livre noir) de Béziers[Note 9], une bulle du pape Eugène III datée du [38] confirme les possessions de l'évêque de Béziers, dont l'église Sancti de Martini de Clemenciano[39] - [Note 10]. Dans le Gallia Cristiana[Note 11], une bulle du pape d'Alexandre III rappelle les possessions de l'évêque de Béziers en 1178, parmi lesquelles figure Sancti Martini de Clementiano[Note 12]. Les Lettres communes des Papes d'Avignon, dont une intitulée De Bénéficiis Vacantibus Anni IV 1338, datée du et envoyée par Benoît XII, témoignent de son approbation de l'attribution à Guilhaume de Beaulieu d'une charge de curé de l'église de Sancti Martini de Clementiano.

En 1539, l'ordonnance de Villers-Cotterêts impose la rédaction des actes de justice et des actes administratifs en français[Note 13] : Saint-Martin devient donc Saint-Martin de Clémensan.

Durant la période allant de 1541 à 1574, dans les Archives ecclésiastiques de l'Hérault antérieures à 1790[Note 14], le classement de documents concernant les « Arrantements et Collation du Bénéfice » des prieurés tels que celui de Saint-Martin de Clémensan appartenant au chapitre de l'église de Saint-Jean de Libron, domaine des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Dans ces mêmes archives est mentionnée cette appellation dans des documents concernant le service divin, les dîmes et arrantements pour la période allant de 1602 à 1694[Note 15].

En 1660 apparaissent les registres paroissiaux, dans lesquels sont inscrits les baptêmes, les mariages et les sépultures, de Saint-Martin qui nomment l'église paroissiale de Saint-Martin de Clémensan[Note 16]. Certains actes font apparaître l'appartenance cléricale des masages de La Séguinerie, de Cazilhac[Note 17] et de Sérieys à cette paroisse. Les masages du Bousquet de Grajau et de Fontenilles font partie de la paroisse de Saint-Xist jusqu'en 1789.

Le Bousquet de Grajau

Le Bousquet de Grajau tire son nom de l'Occitan : le bosc signifie le bois, et le bosquet ou le bousquet signifie donc un petit bois[Note 18].

Grajau : Il est possible que ce mot soit le nom d'un des premiers occupants de ce lieu. On le retrouve dans un journal local de Marseille « La Vedette », en 1895 : il s'agit du nom d'un des participants à un mariage.

D'après N.-E. Dionne, professeur d'archéologie à l'université de Laval, Grajau serait dérivé de Graulges, commune de la Dordogne dans l'arrondissement de Nontron. Grajau signifierait aussi « coquelicot »[40].

Le Bousquet de Grajau est peu cité dans les textes. On en trouve la mention dans les registres paroissiaux et dans la matrice de Compoix de Boussagues Camplong de 1737 sous le nom de « Lou Bousquet de Grajal »[41].

Après la révolution de 1789

À la révolution de 1789 (loi du ), le Bousquet de Grajau devient Le Bousquet d'Orb et Saint-Martin de Clémensan devient Saint-Martin d'Orb. Avec les hameaux de Cazilhac, la Séguinerie et Fontenilles, tous sont rattachés à la commune de Camplong. Le hameau de Sérieys (précédemment appelé Mas de Sareillan) intègre, de fait, la commune et la paroisse de Lunas.

En 1843 naît le projet de création de la commune de Saint-Martin d'Orb : il est question de la séparer de celle de Camplong et d'y incorporer les hameaux du Bousquet d'Orb, de Fontenilles, de la Séguinerie et de Cazilhac. Le député André Kœchlin soumet le projet à l'Assemblée qui l'approuve dans la loi du [42].

Le , la commune de Saint Martin d'Orb est retirée du canton de Bédarieux au bénéfice de celui de Lunas.

Le , la brigade de gendarmerie à cheval établie à Lunas est transférée au Bousquet d'Orb, commune de Saint-Martin d'Orb.

Le est créé le Bureau de Poste de Saint-Martin d'Orb. Le de la même année, est créée l'école des garçons de Saint-Martin. Et le est créée l'école des filles, au Bousquet d'Orb.

Enfin, non sans une réticence des populations, du fait du développement de l'industrie minière et des industries et services induits (verreries, commerces, etc.), la commune de Saint-Martin d'Orb devient commune du Bousquet d'Orb[43] par la loi du [44]. Le nouveau groupe scolaire est construit aux limites des communes du Bousquet d'Orb et de Saint-Martin d'Orb. Le groupe scolaire est inauguré en . Au début du XXIe siècle, les locaux de la mairie se trouvent au centre de ce bâtiment.

La loi du (modifiant l’art. 9 de la loi de 1905) précise d'ailleurs que les églises construites entre 1802 et 1905 appartiennent à la commune dès lors qu'elles ont été construites sur un terrain communal. C'est pourquoi, dans la plupart des cas, les églises construites avant 1905 restent la propriété des communes, tandis que les cathédrales sont propriété de l'État. La mise à disposition est gratuite : la commune ne peut exiger une redevance en échange de son usage.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Blason | « Parti de un coupé de deux d'argent et de gueules: aux 1er et 2e à l'étoile de l'un en l'autre surbrochant sur trois éclairs, d'azur sur l'argent, et d'argent sur le gueules, au 3e à une lettre capitale anglaise B d'or, au 4e à la lampe de mineur brochant sur un pic et une pelle passés en sautoir, le tout de gueules, au 5e au chalumeau de verrier de sable brochant sur deux felles en sautoir de gueules avec leur boule de pâte de verre du même en pointe, au 6e à la lettre capitale anglaise O d'or ». |

|---|---|---|

| Détails | Ces armes ont été créées dans les années 1950 par Gaston Gachon. |

Politique et administration

En 2017, le préfet de l'Hérault modifie l'appartenance aux arrondissements dans le cadre de l'application d'un schéma départemental de coopération intercommunale. L'objectif de cette modification est d'éviter que les communes d’une même intercommunalité soient à cheval sur deux arrondissements, afin qu'elles soient ainsi gérées auprès de leurs sous-préfectures respectives[46]. La commune du Bousquet-d'Orb faisant partie de la communauté de communes du Grand Orb, elle quitte l’arrondissement de Lodève et rejoint celui de Béziers[46] - [I 4].

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1846. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[47]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[48].

En 2020, la commune comptait 1 584 habitants[Note 19], en augmentation de 0,25 % par rapport à 2014 (Hérault : +7,37 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Patrimoine

Lieux et monuments

- Espace Francis Boutet - Musée "les lumières de la mine"

- L'église Saint-Martin de Saint-Martin-d'Orb (XIIe siècle). L'édifice est référencé dans la base Mérimée et à l'Inventaire général Région Occitanie[51] ;

- L'église Saint-Vincent-de-Saragosse du Bousquet-d'Orb (XIXe siècle) surmontée d'un clocher-mur à quatre cloches ;

- Le monument aux morts de Paul Dardé ;

- Le château de Cazilhac (XIIe au XVIIe siècles), inscrit aux monuments historiques.

Personnalités liées à la commune

Pierre Cance est né dans cette commune

- Michel Galabru a passé son enfance dans cette commune ;

- Marc Galabru, frère de Michel Galabru, est inhumé au cimetière vieux de la commune auprès de leur père Paul Galabru[52].

Sports

Le , l'équipe bousquetaine de rugby à XV est entrée dans l'histoire en perdant 0 à 240 face à celle de Puisserguier[53] - [54].

Galerie photographique

Château du Hameau de Cazilhac.

Château du Hameau de Cazilhac. Au premier plan, Saint-Martin et au fond la Séguinerie.

Au premier plan, Saint-Martin et au fond la Séguinerie. Village du Bousquet d'Orb.

Village du Bousquet d'Orb. Hameau de Fontenilles.

Hameau de Fontenilles. Hameau de la Séguinerie (Séguinarié en Occitan).

Hameau de la Séguinerie (Séguinarié en Occitan). Espace Francis Boutet - Musée "les lumières de la mine".

Espace Francis Boutet - Musée "les lumières de la mine". Musée de la lampe de mine (collection Philippe Estang)

Musée de la lampe de mine (collection Philippe Estang)

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[3].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Le débroussaillement s'applique notamment aux abords de constructions, chantiers, travaux ou installations sur une largeur de 50 mètres (selon un principe du droit des assurances, tout propriétaire est tenu d’assurer la protection de ses biens), et de 5 mètres de part et d’autre des voies privées y donnant accès.

- Le classement des barrages est fonction de deux paramètres : hauteur et volume retenu[31].

- Cartulaire : recueil de copie des actes civils ou religieux ayant trait a la gestion administrative ou historique des biens d'un évêché.

- Clementiano avec un C

- Gallia Cristiana : ensemble encyclopédique détaillé rédigé en latin traitant de l'histoire de l'Ancienne France chrétienne, de la totalité des diocèses et des monastères français, et contenant des listes biographiques des archevêques, des évêques, des abbés et des abbesses.

- Clementiano avec un T

- Il ne s'agit pas du français tel que nous le parlons aujourd'hui.

- Série G. Clergé séculier - Évêché de Béziers -, dans la série G 668.

- Série G. Clergé séculier - Évêché de Béziers -, dans la série G en G527.

- Documents présents aux archives départementales à Montpellier.

- À ne pas confondre avec la commune de Cazilhac, dans le même département.

- Il est possible que tous nos hameaux et mazades existent depuis très longtemps et que leur patronyme se soit formé en fonction du nom de leur premier habitant, en fonction de leur situation géographique ou en fonction de l'activité que l'on y exerçait, le tout selon des origines différentes (celtes, romaines, chrétiennes, germaniques, etc.).

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Site de l'Insee

- « Commune rurale - définition » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », (consulté le ).

- Commune du Bousquet-d'Orb (34038), publié sur le site de l'insee (consulté le )

Autres sources

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Occitanie », sur occitanie.chambre-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Lunas - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Le Bousquet-d'Orb et Lunas », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Lunas - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Le Bousquet-d'Orb et Millau », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Millau - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Millau - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Millau - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Les espaces protégés. », sur le site de l'INPN (consulté le )

- « Liste des espaces protégés sur la commune », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le )

- « Le parc naturel régional du Haut-Languedoc en chiffres », sur https://www.parc-haut-languedoc.fr/ (consulté le )

- [PDF]« Le parc naturel régional du Haut-Languedoc – charte 2011-2023 », sur https://www.parc-haut-languedoc.fr/ (consulté le )

- « - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Liste des ZNIEFF de la commune duBousquet-d'Orb », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF les « Monts d'Orb » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune du Bousquet-d'Orb », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Les risques majeurs dans l'Hérault », sur www.herault.gouv.fr (consulté le ), partie 1 - chapitre Risque inondation.

- « Les risques majeurs dans l'Hérault », sur www.herault.gouv.fr (consulté le ), chapitre Feux de forêts.

- « Les risques majeurs dans l'Hérault », sur www.herault.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune du Bousquet-d'Orb », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Les risques majeurs dans l'Hérault », sur www.herault.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque transport de matières dangereuses.

- Article R214-112 du code de l’environnement

- « Les risques majeurs dans l'Hérault », sur www.herault.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque rupture de barrage.

- « Étude Scanning de Géodéris », sur http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr, (consulté le )

- « Les risques majeurs dans l'Hérault », sur www.herault.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque minier.

- « Cartographie du risque radon en France. », sur le site de l’IRSN, (consulté le )

- Frank R. Hamlin et abbé André Cabrol, Les noms de lieux du département de l'Hérault : Dictionnaire Topographique et Étymologique, , 415 p. (ISBN 2-904624-00-7, lire en ligne), p. 107

- « ÉGLISE SAINT-MARTIN-DE-CLEMENSAN », sur Tourisme en Occitanie (consulté le )

- Un peu d'histoire, publié sur le site de la mairie du Bousquet-d'Orb (consulté le 11 juillet 2019)

- J. Rouquette, « Cartulaire de Béziers », sur gallica.bnr.fr, (consulté le ), p. 239.

- Narcisse Eutrope Dionne, « Les Canadiens-Français : origine des familles émigrées de France, d'Espagne, de Suisse, etc., pour venir se fixer au Canada, depuis la fondation de Québec jusqua ces derniers temps et signification de leurs noms », sur archive.org, (consulté le ).

- « 49 EDT 2 - Matrice du compoix de Boussagues, comprenant une rubrique. 49 EDT 2 - 1737 », sur Archives départementales de l'Hérault (consulté le ).

- Bulletin des lois, 1844, XXVIII-480

- Archives communales déposées du Bousquet-d'Orb (1660-1792), publié le sur le site des archives départementales de l'Hérault (consulté le 11 juillet 2019)

- Bulletin des lois, 1881,XII-635

- Journal officiel de l'Etat français, 16 décembre 1943 sur Gallica.

- « Hérault : Ce qui change dans la nouvelle carte des arrondissements », publié le sur le site du Midi-Libre (consulté le )

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Eglise paroissiale Saint-Martin », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )

- cimetière vieux du Bousquet d'Orb, publié le par Philippe Landru sur le site landrucimetieres.fr (consulté le 11 juillet 2019)

- Sylvie Lauduique-Hamez, Les incroyables du rugby, Paris, Calmann-Lévy, coll. « Les incroyables du sport », [1re éd.], 140 p., 13,5 × 21,5 cm (ISBN 2-7021-3750-4 et 978-2-7021-3750-5, OCLC 470668567, BNF 40937481, présentation en ligne, lire en ligne).

- Olivier Villepreux (préf. Walter Spanghero, publié sous la dir. de Gilles Verlant), Les Miscellanées du rugby, Paris, Fetjaine, [1re éd.], 342 p., 21 cm (ISBN 2-35425-228-5 et 978-2-35425-228-1, OCLC 718712456, BNF 42387791, lire en ligne).

Voir aussi

Bibliographie

- Philippe Estang, 2001 – 2021 L’ESPACE MUSEOGRAPHIQUE « Les Lumières de la Mine » a 20 ans ! Le Bousquet d’Orb Hérault – Occitanie – France, 2020, 54 p., éditeur Blurb.

- Jean René Tuffou, Les mineurs de Graissessac : le Bousquet d'Orb au XIXe siècle, Paris, Fédération nationale des foyers ruraux, coll. « Annales du milieu rural », , 72 p.

- J Castagne, « La fermeture des verreries du Bousquet d'Orb », Revue de l'économie méridionale, t. 4, no 14, , p. 179-186

- Hélène Brunel, « Le Bousquet-d'Orb (1910-1914) », Bulletin de la Société archéologique et historique des hauts cantons de l'Hérault, no 7, , p. 139-160

- Pierre Salles, Le passé industriel du Bousquet-d'Orb : mines et verreries, Sète, Flammarion, , 194 p.

- Louis Fargier, « Au Bousquet d'Orb, à la fin du XIXe siècle, le magasin universel, ou La Grande surface avant la lettre », Bulletin de liaison de l'Association des amis du musée de la pharmacie, no 12, , p. 48-57

- Isabelle Commandre et Laurence Serra, « Un siècle et demi de production verrière dans les hauts cantons héraultais : l'atelier industriel du Bousquet-d'Orb », Études héraultaises, Montpellier, Association Études sur l'Hérault, no 42, , p. 221-232

- Louis Fargier, « Histoire de la fondation de l'église et des écoles des Frères de la doctrine chrétienne du Bousquet d'Orb », Bulletin de la Société archéologique et historique des hauts cantons de l'Hérault, no 3, , p. 121-136

- Gilbert Crepel, Le Haut pays minier : histoire et techniques, Boussagues, Bousquet d'Orb, Castanet, Castan, Graissessac.., Montpellier, Espace Sud, , 323 p.

- H Brunel, « Le bassin houiller de Graissessac, Le Bousquet d'Orb : histoire de l'ouverture de ses mines », Bulletin de la Société archéologique, scientifique et littéraire de Béziers, Béziers, , p. 29-44

Fonds d'archives

- Fonds : Archives communales du Bousquet-d'Orb (1660-1792) [0,15 ml]. Cote : 38 EDT. Montpellier : Archives départementales de l'Hérault (présentation en ligne).

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Le Bousquet-d'Orb sur le site de l'Institut géographique national