Léogeats

Léogeats est une commune du Sud-Ouest de la France, située dans le département de la Gironde, en région Nouvelle-Aquitaine.

| Léogeats | |||||

La mairie (sept. 2010). | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Gironde | ||||

| Arrondissement | Langon | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes du Sud Gironde | ||||

| Maire Mandat |

Cédric Pujol 2020-2026 |

||||

| Code postal | 33210 | ||||

| Code commune | 33237 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Léogeatais | ||||

| Population municipale |

843 hab. (2020 |

||||

| Densité | 43 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 44° 30′ 46″ nord, 0° 21′ 56″ ouest | ||||

| Altitude | Min. 15 m Max. 102 m |

||||

| Superficie | 19,61 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Bordeaux (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton du Sud-Gironde | ||||

| Législatives | Neuvième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Gironde

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | www.leogeats.fr/ | ||||

Géographie

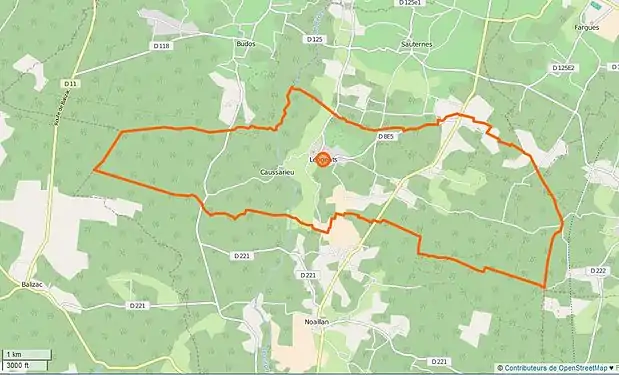

À l’extrémité sud-ouest du canton de Langon, arrosé par le ruisseau du Moulin et le Loujat et situé sur la rive droite du Ciron, le village de Léogeats est composé de divers gros hameaux, Le Bourg, Brouquet, La Bernède, Cameillac, La Citadelle, La Herrade, Laulan, Les Levrauts.

La commune se trouve, par la route, à 46 km au sud-est de Bordeaux, chef-lieu du département, à 12 km au sud-ouest de Langon, chef-lieu d'arrondissement et de canton[1].

Communes limitrophes

|

Les communes limitrophes en sont Sauternes au nord, Fargues au nord-est sur à peine plus d'un kilomètre, Roaillan à l'est, Le Nizan au sud-est, en quadripoint (point de la surface de la Terre où quatre frontières différentes se rejoignent), Noaillan au sud, Balizac à l'ouest également sur à peine plus d'un kilomètre et Budos au nord-ouest.

Voies de communication et transports

Le territoire communal est traversé par la route départementale D 8 qui mène à Langon via Fargues vers le nord et à Villandraut via Noaillan vers le sud. La petite route départementale D 8e5 qui prend naissance sur cette D 8 mène vers l'ouest au bourg et continue vers le nord et les vignobles du Sauternais.

L'accès à l'autoroute A62 (Bordeaux-Toulouse) le plus proche est le no 3, dit de Langon, distant de 12 km vers le nord-est.

L'accès no 1, dit de Bazas, à l'autoroute A65 (Langon-Pau) se situe à 17 km vers le sud-est.

La gare SNCF la plus proche est celle, distante de 13 km vers le nord-est, de Langon sur la Bordeaux-Sète du TER Nouvelle-Aquitaine.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique altéré », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[2]. En 2020, la commune ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[3].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[6] complétée par des études régionales[7] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Sauternes », sur la commune de Sauternes, mise en service en 1896[8] et qui se trouve à 3 km à vol d'oiseau[9] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 13,4 °C et la hauteur de précipitations de 825,2 mm pour la période 1981-2010[10]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Bordeaux-Mérignac », sur la commune de Mérignac, mise en service en 1920 et à 43 km[11], la température moyenne annuelle évolue de 13,3 °C pour la période 1971-2000[12], à 13,8 °C pour 1981-2010[13], puis à 14,2 °C pour 1991-2020[14].

Urbanisme

Typologie

Léogeats est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [15] - [16] - [17].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Bordeaux, dont elle est une commune de la couronne[Note 6]. Cette aire, qui regroupe 275 communes, est catégorisée dans les aires de 700 000 habitants ou plus (hors Paris)[18] - [19].

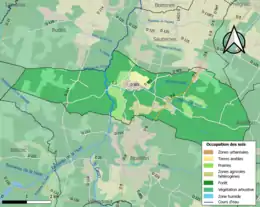

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (84,9 % en 2018), en augmentation par rapport à 1990 (81,9 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (77,8 %), prairies (7,3 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (7,1 %), zones agricoles hétérogènes (3,9 %), zones urbanisées (2,1 %), cultures permanentes (1,8 %)[20].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Léogeats est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, feux de forêts et séisme (sismicité très faible)[21]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[22].

La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1983, 1995, 1999, 2009 et 2020[23] - [21].

Léogeats est exposée au risque de feu de forêt. Depuis le , les départements de la Gironde, des Landes et de Lot-et-Garonne disposent d’un règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies. Ce règlement vise à mieux prévenir les incendies de forêt, à faciliter les interventions des services et à limiter les conséquences, que ce soit par le débroussaillement, la limitation de l’apport du feu ou la réglementation des activités en forêt[24]. Il définit en particulier cinq niveaux de vigilance croissants auxquels sont associés différentes mesures[25] - [26].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 80,1 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (67,4 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 390 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 351 sont en en aléa moyen ou fort, soit 90 %, à comparer aux 84 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[27] - [Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[28].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 2003 et par des mouvements de terrain en 1999[21].

Toponymie

On trouve, selon les périodes et les documents écrits, différentes graphies : Leujatz au XIIIe siècle, puis Leujats, Laugeat au XVIIe siècle, et enfin Léogeats depuis le XIXe siècle.

L'absence de formes anciennes suffisamment caractérisées ne permet pas de définir avec certitude l'origine de ce toponyme.

Albert Dauzat et Charles Rostaing l'expliquent par la terminaison -at(s) en tant que variante de -ac, issu du suffixe gallo-roman -acum, précédé du nom de personne germanique Liudo[29]. Ils comparent avec Léojac, village de Tarn-et-Garonne.

Ernest Nègre suggère l'occitan leuge « chêne liège », suivi du suffixe augmentatif -at[30].

Selon Miquèu Audoièr, dans le n° 269 de la revue País Gascons[31], il s'agit en réalité du nom *Leujac au pluriel, avec valeur de collectif : gascon *Leujacs prononcé comme Leujats, avec le sens de « les habitants de Leujac », puis confusion avec le nom du village lui-même. En effet, cette adaptation phonétique, -ts pour -cs, présente dans plusieurs régions occitanes, est attestée pour la Gironde dans les œuvres de Meste Verdié. En même temps, est confirmée l'identité du nom originel avec celui du village du Tarn-et-Garonne cité par Dauzat et Rostaing. Cette explication à un problème qui n'avait pas trouvé jusque-là de solution satisfaisante a l'avantage de convenir pour la plupart des noms en -ats de la Gironde (sauf quelques cas comme Saucats, où il pourrait s'agir du suffixe -at). et même pour certains en -as. Cependant, il n'y a pas de trace de formes anciennes initiales en *-acs. En effet, l'usage des scribes était souvent de laisser, comme c'est le cas ici, telle quelle la forme orale en -ats, avec son adaptation phonétique vraisemblablement très ancienne du groupe cs en ts, ou bien de l'interpréter, parfois à tort (voir Coutras, avec une hypercorrection qui illustre cette habitude) comme représentant -ac, en rétablissant ce qu'ils estimaient être la forme d'origine débarrassée du pluriel dont ils connaissaient le sens.

En gascon, le nom de la commune est Leujats, qu'on pourrait peut-être écrire Leujacs (voir plus haut).

Ses habitants sont appelés les Léogeatais[32].

Histoire

Dans les Archives départementales de la Gironde relatives aux comptes de l'Archevêché de Bordeaux[33], on trouve trace au XIIIe siècle de deux paroisses : Sanctus Laurencius de Camelhac (Saint Laurent de Cameillac) et Sanctus Christoforus de Leujatz (Saint Christophe de Léogeats).

Cameillac (graphie occitane Camelhac), lieu-dit situé à un km au sud du bourg, était un domaine d’époque gallo-romaine (IIIe siècle environ), nom provenant sans doute d'un résident gallo-romain en Novempopulanie, « Camilius ». Ce bourg fut détruit soit au cours des incursions des Wisigoths au Ve siècle, des Francs au VIe, des Vascons au VIIe, des Maures au VIIIe, des Vikings au IXe, ou des Plantagenêt au XIIe.

On trouve mention de Léogeats, paroisse Saint-Christophe, en 1314, à propos de biens relevant de la famille d’Albret. Léogeats a pu, à l’origine, être une seigneurie à part, mais au XVIe siècle, les archives du château de Suduiraut à Preignac (Georges Guillot de Suduiraut était propriétaire du château de Noaillan au début du XXe siècle) donnent quelques indications : elle dépend de la seigneurie de Noaillan (Jean de La Motte) ; au XVIIIe siècle, elle y est complètement intégrée.

Pour plus d'information sur la situation de la commune au XVIIIe siècle, voir l'ouvrage de Jacques Baurein[34].

À la Révolution, la paroisse Saint-Christophe de Léogeats forme la commune de Léogeats[35].

Politique et administration

Liste des maires

Intercommunalité

Le , la communauté de communes du Pays de Langon ayant été supprimée, la commune de Léogeats s'est retrouvée intégrée à la communauté de communes du Sud Gironde siégeant à Mazères.

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[37]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[38].

En 2020, la commune comptait 843 habitants[Note 7], en augmentation de 6,04 % par rapport à 2014 (Gironde : +7,23 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Économie

Le coteau du Tucau produit un excellent vin d’appellation Graves, rouge et blanc.

À la fin du XIXe siècle de nombreux métiers, artisans et commerces existaient encore au village : berger, boucher, boulanger, cafetier, charbonnier, charcutier, charpentier, charron, coiffeur, épicier, horloger, laboureur, laitier, marchand de bestiaux, maréchal-ferrant, menuisier, meunier (Ruisseau du Moulin), muletier, résinier, sabotier.

On dénombrait ainsi à Léogeats en 1898 pas moins de huit sabotiers, sept bistrots, cinq épiciers, cinq laitiers, trois boulangers, deux bureaux de tabac, un boucher et un charcutier. Aujourd’hui les seuls commerces originels subsistants sont une épicerie et l'auberge de Brouquet.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

Entourée de son petit cimetière et située à l'extrémité d'un éperon rocheux dominant la vallée du Ciron, l'église Saint-Christophe, d'architecture romane, a été initialement construite au XIIe siècle puis transformée au XVIe siècle. La présence d'un hourd surmontant le portail ouest permet de supposer qu'elle a pu servir d'ouvrage de défense. Elle est inscrite au titre des Monuments historiques depuis 1925[41], ainsi qu'une partie de son mobilier et a servi de décor, dans les années 1960, pour le tournage du film Thérèse Desqueyroux tiré du roman éponyme de François Mauriac ainsi qu'en 1980, à l'adaptation télévisée du roman de Mauriac Le Baiser au lépreux.

Entourée de son petit cimetière et située à l'extrémité d'un éperon rocheux dominant la vallée du Ciron, l'église Saint-Christophe, d'architecture romane, a été initialement construite au XIIe siècle puis transformée au XVIe siècle. La présence d'un hourd surmontant le portail ouest permet de supposer qu'elle a pu servir d'ouvrage de défense. Elle est inscrite au titre des Monuments historiques depuis 1925[41], ainsi qu'une partie de son mobilier et a servi de décor, dans les années 1960, pour le tournage du film Thérèse Desqueyroux tiré du roman éponyme de François Mauriac ainsi qu'en 1980, à l'adaptation télévisée du roman de Mauriac Le Baiser au lépreux.- À trois cents mètres à l'ouest de l'église, se trouve une fortification en ruine, la Tourasse qui fut étudiée par Léo Drouyn au XIXe siècle. Constituée d’une tour rectangulaire de 20 mètres sur 13 à trois étages et aux murailles d’un mètre d’épaisseur, il s'agissait vraisemblablement d'une maison forte.

L'église Saint-Christophe (sept. 2010).

L'église Saint-Christophe (sept. 2010). Façade occidentale de l'église Saint-Christophe (sept. 2010).

Façade occidentale de l'église Saint-Christophe (sept. 2010). Le chevet de l'église (sept. 2010).

Le chevet de l'église (sept. 2010). Le portail de l'église (sept. 2010).

Le portail de l'église (sept. 2010). Le monument aux morts près de l'église (sept. 2010).

Le monument aux morts près de l'église (sept. 2010).

Personnalités liées à la commune

- François Mauriac (1885-1970) a eu l'occasion d'apprécier le charme bucolique du village et y fait référence dans plusieurs de ses ouvrages.

- Joël Dumé, arbitre international de rugby, réside dans la commune.

- Guillaume-Léonce Duprat psycho-sociologue naît en 1872 dans la commune.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Site de la mairie

- Page de Léogeats sur le site de l'Office du Tourisme Sauternes-Graves

- Résultats du recensement de la population de Léogeats sur le site de l'INSEE, consulté le .

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui, « Notice communale : Léogeats », sur ehess.fr, École des hautes études en sciences sociales.

- Léogeats sur le site de l'Institut géographique national

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[4].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[5].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- Distances les plus courtes par la route - Les distances orthodromiques sont respectivement de 40,4 km pour Bordeaux et 10,3 km pour Langon. Données fournies par Lion1906.com, consulté le 4 juillet 2011.

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Nouvelle-Aquitaine », sur nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Sauternes - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Léogeats et Sauternes », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Sauternes - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Léogeats et Mérignac », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Bordeaux-Mérignac - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Bordeaux-Mérignac - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Bordeaux-Mérignac - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Léogeats », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Gironde », sur www.gironde.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque inondation.

- « Le risque feux de forêts. », sur www.gironde.gouv.fr (consulté le )

- « Règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies. », sur www.gironde.gouv.fr (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Gironde », sur www.gironde.gouv.fr (consulté le ), chapitre Feux de forêts.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Léogeats », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- Albert Dauzat et Charles Rostaing, Dictionnaire étymologique des noms de lieux en France, Lib. Guénégaud, 1978, p. 396.

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France, vol. 2, Lib. Droz, 1991, p. 1251.

- Miquèu Audoièr, Ua solucion unica a un problèma doble : lo grop -ts, País Gascons, édition 2013.

- Nom des habitants de la commune sur habitants.fr, consulté le 4 juillet 2011.

- Liève des quartières de l'Archevêché, et Pouillé des Bénéfices de la France (registre administratif des biens et bénéfices ecclésiastiques) de 1420, 1546, et 1648 (manuscrits Monteil rédigé en latin).

- Jacques Baurein, Variétés Bordeloises, t. 3, Bordeaux, , 2e éd. (1re éd. 1786) (lire en ligne), article 6.VI, pages 238-240 et page 132

- Historique des communes, p. 29, sur GAEL (Gironde Archives en ligne) des Archives départementales de la Gironde, consulté le 7 avril 2013.

- Commune de Léogeats sur le site de l'AMF, Association des Maires de France, consulté le 4 juillet 2011.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Inscription MH de l'église Saint-Christophe », notice no PA00083589, base Mérimée, ministère français de la Culture, consulté le 1er novembre 2010.