Institutions de la République romaine

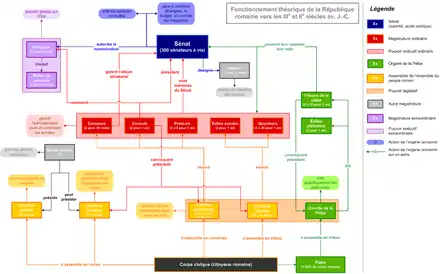

Les institutions de la République romaine ne sont pas toutes fondées dès l'établissement du régime républicain. Le développement des différentes assemblées et magistratures a été progressif et hétérogène, elles sont créées au fil du temps et selon les besoins et subissent de multiples mutations, souvent en parallèle avec l'évolution institutionnelle des cités grecques[1]. Il faut attendre pour que soit définie par la loi une organisation partielle des magistratures, qui entérine la succession et la hiérarchisation de certaines d'entre elles[2].

Royauté romaine Magistrats ordinaires Promagistrats Magistrats extraordinaires Assemblées

Titres impériaux

Préfectures |

Les différentes institutions républicaines

Le régime républicain s'est formé peu à peu à partir du début du Ve siècle av. J.-C., au gré des évènements qui ponctuent la longue lutte politique que se sont livrée les patriciens et les plébéiens, les premiers tentant de conserver leur pouvoir et les deuxièmes tentant de se faire reconnaître plus de droits, et des guerres de conquête qui amènent Rome à dominer un territoire toujours plus vaste. Cette lente et irrégulière évolution donne naissance à une forme de gouvernement originale et très organisée qu'on peut considérer comme plus oligarchique que les démocraties grecques mais comme plus démocratique qu'une véritable oligarchie. Dans ce régime, si l'équilibre politique a fortement évolué entre le début et la fin de la République, le pouvoir demeure partagé entre le peuple, qui se rassemble en assemblées, les magistrats et le Sénat[3].

Le Sénat

Le Sénat est une assemblée permanente composée traditionnellement d'un maximum de 300 membres environ qui sont tous d'anciens magistrats[4]. L'autorité du Sénat découle de la dignité et du prestige dont jouissent les sénateurs. Comme le Sénat est la seule institution politique à être éternelle et continue, comparé au consulat qui expire au terme d’un mandat annuel, il acquiert la dignité des traditions antiques et est considéré comme le gardien des coutumes ancestrales.

Le Sénat est autant une institution religieuse qu’une institution politique : ces deux notions sont en fait intimement liées et indissociables dans l'organisation romaine antique. Il fonctionne en obéissant à diverses restrictions d’ordre religieux. Il ne peut se réunir que dans un espace consacré (templum) comme la Curie Hostilia et avant chaque réunion, un sacrifice aux dieux est fait et les auspices sont prises afin de déterminer si c'est un jour faste ou non.

Plusieurs conditions sont nécessaires pour avoir accès au Sénat : avoir exercé une des magistratures du cursus honorum, disposer d'une fortune foncière et avoir été choisi par les censeurs qui complètent tous les cinq ans l'album sénatorial.

Les sénateurs donnent leur avis sur les lois, avec un droit de veto sur les décisions des comices, et dirigent la politique étrangère et la diplomatie. Ils ont également un rôle prééminent concernant la gestion des finances et des travaux publics, des levées et de la répartition des contingents. Le Sénat promulgue des décrets, appelés (au singulier) senatus consultum. Officiellement, il s’agit de « conseils » donnés aux magistrats, bien qu’en pratique, ces décrets sont souvent suivis à la lettre par les magistrats. Si un senatus consultum entre en conflit avec une loi promulguée par une assemblée populaire, la loi prend un statut prioritaire et outrepasse le senatus consultum.

Les assemblées populaires

Les assemblées romaines, appelées comices (comitia), concernent le peuple romain dans son ensemble (populus), c'est-à-dire tous les citoyens romains qu'ils soient plébéiens ou patriciens. Le peuple y exerce son droit de suffrage (ius suffragii)[5]. Elles se basent sur différentes modalités de regroupement des citoyens romains : par curie, par tribu ou par centurie[6]. Le peuple manifeste au travers de ces trois types de comices sa volonté. Elles ont des charges électorales, législatives et judiciaires[7] : la participation du peuple devient en effet indispensable pour l'élection des magistrats, le vote des lois et des plébiscites et les jugements des crimes et délits importants[8].

Les comices se réunissent en dehors de la ville, sur le Champ de Mars, à l’appel d’un magistrat nécessairement détenteur de l'imperium : le peuple ne peut pas prendre de lui-même l'initiative de se réunir[8]. Le magistrat qui a ordonné aux comices de se réunir s’assure en premier lieu de l’approbation des dieux en prenant les auspices. Tout signe interprété de façon défavorable provoque le report au jour faste suivant. De fait, ce moyen commode de temporiser est fréquemment utilisé pour reporter ces réunions. Les candidats à une élection sont proposés par le magistrat qui organise le vote et qui peut refuser certaines candidatures. Les candidats, vêtus d'une toge blanchie à la craie (d'où le mot « candidat », de candidus, blanc en latin) circulent parmi les électeurs et les incitent à voter en leur faveur.

Chaque unité, tribu ou centurie vote à tour de rôle par ordre hiérarchique décroissant. Le vote se fait corps présent (pas de procuration) et ne sera secret qu'après , lorsque la Lex Gabinia impose le vote à l'aide de tablettes portant le nom du candidat. Le décompte des voix se fait immédiatement, de sorte que le vote de la première centurie ou tribu est connu des suivantes au moment où celles-ci votent. Ce premier vote prend la valeur d’un présage pour la suite du scrutin et influe souvent sur celui des centuries ou tribus suivantes. Lorsque les résultats du vote sont acquis, le magistrat organisateur proclame le nom des élus, condition obligatoire pour leur investiture.

Comices curiates

Ce sont les plus anciennes assemblées populaires. Selon la tradition romaine, ils sont réunis dès la royauté romaine. Ils s'organisent sur la base de trente curies, dix pour chacune des trois tribus archaïques. Les comices curiates sont présidés par un consul, un préteur ou le pontifex maximus. Le magistrat qui les réunit doit pouvoir prendre les auspices avant la réunion qui se déroule généralement sur le Comitium. Ils ne jouent qu'un rôle mineur sous la République, et à la fin de la République, seuls les licteurs représentant chaque curie se réunissent. Ils votent chaque année les leges curiatae, qui confirment l'imperium des magistrats, et arbitrent sur les questions de droit familial des patriciens (mariage, héritage, adoption) en présence du pontifex maximus[9].

Comices tributes

Les comices tributes sont rassemblés sur la base des tribus dont le nombre passe de vingt vers la fin du Ve siècle av. J.-C. à trente-cinq au milieu du IIIe siècle av. J.-C.[10]. Cette répartition ne se fonde donc pas sur des considérations ethniques ou censitaires mais sur des divisions géographiques[11]. Ils dérivent vraisemblablement du concilium plebis mais ce dernier est généralement considéré comme juridiquement distinct. La différence entre les comices tributes et le concile plébéien semble tenir aux magistrats qui président et aux types d'élections organisées. S'il s'agit d'un tribun de la plèbe qui préside l'élection d'un nouveau collège de tribuns (ces derniers représente la plèbe), les membres patriciens sont exclus et on parle de concile plébéien. Si l'assemblée est présidée par un consul, un dictateur ou un préteur, on parle de comices tributes. Ces derniers votent les lois, des plébiscites dans le cas du concile plébéien. Ils jouent également un rôle judiciaire et rendent des jugements pour les crimes d'État passibles d'amende, les affaires avec accusation capitale étant renvoyées devant les comices centuriates[9]. Ils élisent les questeurs, les édiles curules et les tribuns militaires[12].

Comices centuriates

Les comices centuriates s'organisent sur la base de 193 centuries, comprenant les equites, les pedites et les centuries sans armes[13]. Ils concernent tous les citoyens et sont présidés par un consul ou un préteur, ou encore un dictateur durant les premiers siècles de la République. Ils se réunissent sur le Champ de Mars, en dehors des limites sacrées du pomerium. Ils élisent les consuls, les censeurs et les préteurs. Les comices centuriates jouent un rôle législatif important au début de la République et, même si ce rôle s'amoindrit au cours du temps, ils conservent tout au long de la République un rôle prééminent concernant les déclarations de guerre et la confirmation des pouvoirs des censeurs. Ils jouent également un rôle judiciaire et prennent en charge les procès avec accusations capitales qui se limitent aux accusations de perduellio à la fin de la République[9].

Les magistrats

Les magistratures sont créées progressivement après la proclamation de la République romaine en Elles constituent la branche exécutive de l’État. Chaque magistrat romain (magistratus) est investi d’une partie plus ou moins importante du pouvoir (maior potestas) déterminant un certain rang de pouvoir. Ainsi, chaque magistrature ordinaire de Rome peut se définir selon plusieurs critères.

- L'origine sociale des candidats : les magistratures du peuple (censure, consulat, préture, édilité curule et questure) sont accessibles à tout citoyen alors que les magistratures plébéiennes (tribunat de la plèbe et édilité plébéienne) ne sont accessibles qu'aux seuls plébéiens.

- Le pouvoir qui leur est attaché : on distingue les magistratures cum imperio (consulat et préture) des magistratures sine imperio (censure, édilité, tribunat de la plèbe et questure). Les magistrats cum imperio disposent d'un certain niveau d'imperium, un pouvoir de commandement qui s'exprime notamment par la faculté de décider de l'engagement des moyens militaires et par un droit de vie ou de mort. Tous les magistrats bénéficient toutefois de l'auctoritas qui est le pouvoir d'exécution de la loi.

- Le droit d'auspices : les magistratures cum iure auspiciorum maiorum (censure, consulat et préture) qui ont le droit de prendre les auspices en tous lieux et les magistratures cum iure auspiciorum minorum (tribunat de la plèbe, édilité et questure) qui ne peuvent prendre les auspices qu'à Rome.

- La protection statutaire : les magistratures sacrosaintes (censure, tribunat de la plèbe et édilité plébéienne) qui offrent à leur titulaire une inviolabilité religieuse, et les magistratures non sacrosaintes (consulat, préture, édilité curule et questure)

- Le symbole de la chaise curule : les magistratures curules (censure, consulat, préture et édilité curule) et les magistratures non curules (tribunat de la plèbe, édilité plébéienne et questure). L'insigne des magistrats curules est la chaise curule qui n’est qu’un privilège honorifique.

En vertu de ces différentes classifications, plusieurs historiens ont tenté d'établir une distinction entre magistratures supérieures et magistratures inférieures, certains adoptant dans le premier groupe les seuls magistratures cum ius auspiciorum maiorum, d'autres les magistratures curules. La seule hiérarchisation qui soit universellement acceptée est celle du cursus honorum, qui impose l'accès aux magistratures dans un certain ordre (mais elle ne concerne pas certaines charges comme le tribunat de la plèbe). Enfin, et fondamentalement, les magistratures de la République sont toutes collégiales, c'est-à-dire qu'aucun des magistrats élus à une magistrature n'exerce son pouvoir seul et n'a de pouvoir supérieur à son (ou ses) collègue(s) (hormis le dictateur pendant les périodes où Rome se trouve directement menacée). En outre, chaque magistrat peut casser une décision prise par l'un de ses collègues grâce à son pouvoir d'intercessio.

Magistrats extraordinaires

- Interroi

L'interroi est un magistrat suprême intérimaire choisi parmi les sénateurs, en l'absence de détenteur du pouvoir consulaire ou dictatorial. Sa charge ne peut excéder cinq jours durant lesquels il est chargé d'organiser les élections de nouveaux magistrats. Si aucun consul n'est élu dans l'intervalle, il nomme un nouvel interroi qui lui succède et poursuit sa mission.

- Dictateur

En temps d’urgence, après décision du sénat de recourir à cette magistrature d'exception, le dictateur est choisi par un des consuls en exercice, en principe parmi les anciens consuls. Le dictateur détient les pleins pouvoirs pour six mois au maximum (typiquement : une saison de guerre), même dans les limites du pomerium[14] - [15], et doit s'adjoindre un maître de cavalerie, qui est en quelque sorte son chef d'état major[16]. Contrairement à ce que le sens actuel du terme peut laisser penser, le dictateur romain n'exerce pas forcément son pouvoir de manière arbitraire et autoritaire. À partir de , Rome n'étant plus directement menacée, la charge de dictateur n'est plus attribuée[15]. Il faut attendre l'arrivée au pouvoir de Sylla pour que la dictature réapparaisse mais dans des conditions bien différentes de ce qui a pu se passer au début de la République. Sylla est imité par César qui s'octroie le titre à vie. À sa mort, Marc Antoine supprime définitivement cette magistrature.

- Décemvir

Il s'agit d'une magistrature extraordinaire disposant d'un pouvoir consulaire (consulari imperium), créée dans le cadre des luttes entre plébéiens et patriciens et qui remplace le collège des consuls. Deux collèges de dix hommes se sont succédé entre 451 et et ont eu pour mission la rédaction de la Loi des XII tables, premier corps de lois rédigé de la Rome antique[17].

Magistrats ordinaires

- Censeurs

Selon la tradition, la censure est instituée en afin d'alléger les charges incombant aux consuls, notamment en prenant en main l'organisation du cens[18]. Bien qu'étant à l'origine une magistrature de second plan, la censure gagne peu à peu en prestige et devient, à partir de la magistrature la plus élevée en dignité, occupant le dernier échelon du cursus honorum[18].

Les deux censeurs sont élus par les comices centuriates tous les cinq ans, mais en pratique les censeurs abdiquent au bout de 18 mois seulement, et ne sont pas rééligibles. Durant leur mandat, ils organisent le cens qui leur permet de répertorier et de classer les citoyens selon leur âge et leur richesse. Ils composent la liste des sénateurs, en notant leur nom dans un registre appelé album. La composition du Sénat et le classement des citoyens étant un moyen essentiel d'orienter les élections pour les cinq années suivantes, cette mission présente des enjeux politiques de premier ordre. Aussi, les censeurs sont choisis exclusivement parmi d'anciens consuls. Les censeurs surveillent aussi les mœurs et peuvent radier les sénateurs de la liste s'ils n'ont pas une conduite conforme à leur rang. Ils s'occupent enfin des travaux publics et adjugent les marchés publics[19].

- Consuls

Premiers magistrats de Rome, les deux consuls sont les magistrats investis du plus haut niveau d'imperium, chefs du pouvoir exécutif romain[20]. Ils sont élus tous les ans par les comices centuriates. Ils veillent à la bonne exécution des lois et à la levée des soldats. Ils nomment les officiers et commandent l'armée. Les consuls convoquent le peuple réuni en comices pour les décisions essentielles. Les consuls peuvent aussi choisir un dictateur en cas de danger immédiat pour Rome tels que les risques d'invasion ou les conflits internes qui peuvent tourner à la révolte.

Chaque consul est accompagné de douze gardes du corps appelés licteurs. Chacun d’eux porte une hache cérémoniale connue sous le nom de faisceaux (fasces), qui symbolise (et permet au licteur d'exécuter) le pouvoir de coercition des consuls (coercitio). Au fil des ans, un des consuls devient supérieur à son collègue. Ce surplus de pouvoir est échangé tous les mois entre les deux consuls. Le consul qui a le plus de pouvoir pour un mois donné détient les faisceaux[a 1].

- Préteurs

Les préteurs sont élus tous les ans par les comices centuriates. Ils participent aux pouvoirs des consuls[20] et sont chargés de la justice et peuvent suppléer les consuls dans le commandement de l'armée. Quand les deux consuls se trouvent à l’extérieur de Rome, c'est le préteur urbain, le préteur de rang supérieur, qui gouverne la ville. Souvent, les préteurs occupent les fonctions de gouverneurs de provinces[21] - [18]. Leur nombre a évolué au cours des guerres de conquêtes, les charges incombant aux magistrats devenant de plus en plus lourdes : il passe de deux en à quatre puis finalement six en [20].

- Édiles

Ils sont au nombre de quatre, deux édiles curules et deux édiles plébéiens, élus tous les ans par les comices centuriates puis par les comices tributes. Les édiles curules ont été institués plus tard afin d'équilibrer l'influence des édiles plébéiens et sont au départ forcément patriciens. Néanmoins, peu à peu, l'édilité curule finit par s'ouvrir aux plébéiens et les deux édilités, curule et plébéienne, se confondent dès lors, leurs missions étant très proches, à ceci près que les édiles curules conservent des droits qui leur sont propres[22].

Les édiles supervisent l'approvisionnement de Rome en eau et parfois en blé, veillent à l'entretien des temples et des édifices privés et publics, sont responsables de l'entretien et du pavement des routes, des égouts et des sources de la ville. Ils sont aussi responsables de la distribution ou vente à bas prix des rations de blé à la population. Ils organisent également les jeux et spectacles officiels[23].

- Questeurs

Ce sont les magistrats spécialement chargés de la gestion des finances, subordonnés aux deux consuls[20]. Ils sont élus tous les ans par les comices tributes sous la présidence d'un consul. Ils sont les gardiens du trésor public (aerarium saturnii) qui est entreposé dans le temple de Saturne. Ils sont également chargés des enquêtes financières et de la gestion des amendes.

- Tribuns de la plèbe

Le tribunat plébéien est créé en à l'issue de la première sécession de la plèbe. Comme les tribuns de la plèbe et les édiles plébéiens ne sont pas à proprement parler des magistrats, ils ne sont pas concernés par la répartition des « pouvoirs majeurs ». En général, cela fait d’eux des magistrats indépendants des autres. De plus, la personne du tribun est sacro-sainte (c'est-à-dire intouchable), statut établi selon la tradition par les Leges sacratae de et confirmé par les Leges Valeriae Horatiae de

Les tribuns sont élus tous les ans, au nombre de 2, puis de 4, puis de 10, par le Concile plébéien. Ils ont le droit de veto (en usant de l'intercessio : interposition), y compris sur les décisions des magistrats cum imperio. Le pouvoir apporté par le droit de veto lui permet de contrebalancer l'influence des consuls, et de protéger un plébéien ou un groupe de citoyens. Bien que le tribunat ne fasse pas à proprement parler partie du cursus honorum, il est parfois considéré comme une magistrature intermédiaire entre l’édilité et la préture. Le tribun est un défenseur de la plèbe. Il convoque l'assemblée des plébéiens et préside l'adoption des plébiscites.

Promagistrats

À partir du IIIe siècle av. J.-C., période de conquêtes importantes, le nombre de magistrats romains est devenu insuffisant pour gérer efficacement un territoire de plus en plus étendu. Les Romains ont alors recours à la prorogatio, c'est-à-dire le prolongement de la durée du mandat de certains magistrats à la condition d'exercer en dehors de Rome[24]. Sont alors créés la propréture et le proconsulat qui sont accessibles respectivement aux anciens préteurs et consuls. Les promagistrats prennent le commandement d'une province. À partir de et la Lex Pompeia, il faut attendre cinq ans à l'issue d'une magistrature avant d'accéder à une promagistrature.

Magistrats subalternes

Les magistratures subalternes, qui forment le vigintisexvirat, permettent aux jeunes gens issus de l’ordre équestre qui ont achevé leurs années de service militaire de se préparer à l’exercice des magistratures du cursus honorum[25], la première d'entre elles étant la questure pour laquelle l'âge minimum requis est de vingt-huit ans[24].

- Duoviri viis ex urbe purgandis, collège de deux hommes chargé de l'entretien des routes en dehors de Rome.

- Tresviri monetales, collège de trois hommes qui surveille la frappe des monnaies.

- Tresviri capitales ou tresviri nocturni, collège de trois hommes chargés de la police nocturne de Rome.

- Quatuorviri viis in urbe purgandis, collège de quatre hommes chargés de l'entretien des rues de Rome.

- Quatuorviri iure dicundo, collège de quatre juges chargés des procès dans les villes de Campanie.

- Decemviri stlitibus iudicandis, collège de dix juges chargés des procès de moindre importance.

Évolution des institutions républicaines

Au début de son histoire, Rome a été dominée par une succession de rois[26]. Les auteurs antiques font débuter cette ère, la Royauté romaine, en Elle se termine en avec la chute de la Royauté et la fondation légendaire de la République à la tête de laquelle sont placés deux consuls élus par le peuple[27].

L’histoire des institutions de la République romaine peut se diviser en plusieurs phases. La première phase commence avec la fin de la Royauté en alors que la dernière phase se finit en avec l’effondrement de la République. Durant toute la République, l’évolution des institutions se fait au rythme des conflits opposant l’aristocratie aux citoyens ordinaires.

Héritage de l'époque royale

Même si le titre de roi a disparu, il subsiste le pouvoir royal : l'imperium, un pouvoir absolu qui fait de son détenteur l’interprète de la volonté des dieux par son pouvoir d’augure, l’administrateur de la cité, celui qui énonce le droit et juge des conflits, qui rassemble, organise et commande le peuple romain pour la guerre. La continuité de ce pouvoir transmis de magistrat en magistrat est garante de la continuité de Rome et va être un des principes d'organisation de la République.

Selon Tite-Live, durant l'époque royale, le roi est désigné par le peuple romain, élection qui est ratifiée par le Sénat. Cette procédure est aujourd'hui jugée peu crédible mais elle justifie le fonctionnement au nom du Sénat et du peuple romain (Senatus Populusque Romanus) de la république naissante puisque l'imperium est confié à un élu du peuple et validé par le Sénat.

La proclamation de la République vers n’est pas une révolution, seul le roi est chassé, les institutions de l’époque royale restent en place. Selon les indications de Tite-Live, se trouvent alors en place le Sénat romain ou assemblée des anciens, qui regroupe les chefs des familles les plus influentes (les patres, c'est-à-dire les « Pères »), les assemblées populaires ou comices, qui regroupent les hommes libres de Rome et des alentours par tribu[n 1] ou par centurie, ainsi que les divers collèges sacerdotaux, qui sont chargés des cultes religieux.

Pour éliminer tout despotisme royal après la chute du dernier roi de Rome, Tarquin le Superbe, l'imperium est confié en à deux magistrats. Ils sont désignés dans les plus anciens documents romains par le terme de « consul » ou par le terme de « préteur ». En tant qu'héritiers du pouvoir royal, ils reprennent les anciens emblèmes royaux, la chaise curule, le manteau pourpre et l'escorte de douze licteurs, les porteurs des faisceaux. Mais ces magistrats n’exercent que pour une durée limitée à un an et peuvent se neutraliser mutuellement. En effet, en cas de désaccord, un consul peut frapper de nullité l’acte de son collègue. Lorsqu’ils sont ensemble, ces magistrats exercent l'impérium à tour de rôle, d’un accord commun.

Ère patricienne (509-367)

Durant la période consécutive à la révolution ayant entraîné la chute du dernier roi de Rome, le Sénat et les assemblées ont aussi peu de pouvoirs que sous la Royauté.

En , les plébéiens font sécession et s’installent sur la colline de l’Aventin. Ils demandent le droit d’élire leurs propres représentants[28]. Les patriciens finissent par céder, ce qui marque la fin de la première sécession de la plèbe. Les plébéiens nomment leurs nouveaux représentants « tribuns de la plèbe ». Au début, on leur adjoint deux assistants, appelés « édiles plébéiens »[29], ensuite on leur donne le pouvoir de mettre leur veto aux actions du Sénat et d’accéder à la présidence du concile plébéien. En , la censure est créée et en , les plébéiens peuvent se présenter comme candidat au consulat. L’ouverture du consulat aux plébéiens leur permet implicitement l’accès à la censure ainsi qu’à la dictature. En , dans un effort des patriciens pour réaffirmer leur influence sur les différentes magistratures, ils en créent deux nouvelles : la préture et l’édilité curule[29]. Ce n’est pas long avant que ces deux nouvelles magistratures soient occupées par des plébéiens et le premier préteur plébéien est élu en

Guerre des ordres (367-287)

Cette période voit l’émergence de tendances alarmantes pour l'équilibre politique de l’État, tel que le rapprochement continu des tribuns et des sénateurs. Le Sénat commence à donner aux tribuns un réel pouvoir, tel que la reconnaissance officielle de leur droit de veto. Les tribuns se sentent alors redevables au Sénat. Comme les tribuns et les sénateurs se rapprochent de plus en plus, les sénateurs plébéiens sont souvent en mesure de réserver le tribunat aux membres de leurs propres familles. De plus, en , deux lois importantes sont ratifiées : la première rend illégal le fait de cumuler les magistratures, la deuxième impose un délai de dix ans avant la réélection à une même magistrature. Ces deux lois introduisent un nouveau point faible dans le fonctionnement des institutions, qui peut éventuellement être interprété comme l’amorce du déclin de la République et facilite l’avènement de l’Empire.

Vers le milieu du IVe siècle av. J.-C., le concile plébéien ratifie la Lex Ovinia qui transfère des consuls aux censeurs le pouvoir de nommer les nouveaux sénateurs. Cette loi permet aussi aux censeurs de nommer n’importe quel magistrat nouvellement élu au Sénat. Les plébéiens détenant déjà de nombreuses magistratures, leur nombre au Sénat augmente probablement rapidement. Le rapprochement entre les tribuns et le Sénat a facilité la création d’une nouvelle aristocratie plébéienne : la plupart des plébéiens élus aux magistratures proviennent d’une de ces familles plébéiennes. Cette nouvelle aristocratie plébéienne se fond bientôt dans l’ancienne aristocratie patricienne, créant une aristocratie combinée « patricio-plébéienne ». L’ancienne aristocratie existe par la force des lois car seuls les patriciens peuvent accéder aux magistratures supérieures, tandis que la nouvelle aristocratie s’est installée par une réorganisation de la société, un ordre qui ne pourrait être remis en cause qu’au travers d’une révolution.

En , les plébéiens font de nouveau sécession sur la colline du Janicule cette fois-ci. Pour mettre un terme à cette nouvelle sécession, la Lex Hortensia est adoptée, qui donne force de loi aux résolutions de l’assemblée de la plèbe (les plébiscites) sans ratification du Sénat. Selon la tradition, ce n’est pas la première loi qui donne force de loi à un acte du concile plébéien : il acquiert ce pouvoir lors de la promulgation des Leges Valeriae Horatiae en , mais ces lois sont souvent considérées comme anachroniques. La signification fondamentale de la Lex Hortensia dans les faits est qu’elle retire aux patriciens toute possibilité de s’opposer aux plébéiens, ce qui entraîne que les sénateurs plébéiens ont dorénavant les mêmes droits que les sénateurs patriciens. Par conséquent, le contrôle de l’État ne revient pas à l'ensemble du peuple, y compris la plèbe, mais à la nouvelle aristocratie « patricio-plébéienne »[30].

Suprématie de la nouvelle noblesse (287-133)

La grande nouveauté des lois hortensiennes réside dans ce qu’elle retire au patriciat sa dernière arme contre la plèbe, résolvant ainsi un des grands problèmes des débuts de la République. Néanmoins, il n’y a pas de changements politiques important entre 287 et Les lois critiques de cette période sont toujours ratifiées par le Sénat. En effet, la nouvelle répartition des pouvoirs paraît satisfaisant aux yeux des différentes parties du peuple. Le Sénat joue un rôle majeur pendant cette période, celle-ci étant dominée par des questions de politiques étrangères et d’ordre militaire. En fait, ces années sont les plus riches en évènements militaires de toute la République.

La dernière décennie de cette période voit une aggravation des problèmes financiers pour de nombreux plébéiens. En effet, les longues campagnes militaires ont tenu de nombreux citoyens loin de chez eux pour se battre, sans qu’ils ne puissent plus s’occuper de leurs terres, laissées à l’abandon. L’aristocratie terrienne commence alors à les racheter à des prix très faibles et les exploitent avec de la main d’œuvre bon marché, réduisant leurs coûts de production. Les autres fermiers ne bénéficiant pas de ces avantages ne peuvent plus exploiter leur terre à profit et font faillite. Les nombreux plébéiens alors sans emploi convergent vers Rome, grossissant les rangs des assemblées populaires, où leur statut économique leur permet, pour la plupart, de voter pour le candidat qui leur promet le meilleur avenir. Une nouvelle culture de dépendance apparaît qui favorisera la montée en puissance des meneurs les plus populaires.

Des Gracques à César (133-49)

Le siècle précédent a connu d’importants succès militaires mais aussi de grandes crises économiques. La situation militaire étant désormais stabilisée, le nombre de soldats mobilisés diminuent. La libération conjointe de cette masse d'individus avec l’arrivée de nouveaux esclaves importés des nouvelles provinces augmente encore le chômage. L’afflux de citoyens sans emploi à Rome continue de grossir les rangs des assemblées de plus en plus agressives.

Tribunats des Gracques

Tiberius Sempronius Gracchus est élu tribun de la plèbe en Il tente de promulguer une loi qui permettrait de limiter la taille maximale des terres qu’un citoyen peut posséder[30]. Il bénéficie du soutien du peuple mais se trouve opposé à l’aristocratie qui perdrait une grande quantité d’argent si cette loi était ratifiée. Tiberius Sempronius soumet sa loi au concile plébéien mais le tribun Marcus Octavius, mis en place par le Sénat pour empêcher le projet d'aboutir, met son veto. Dans l'espoir de faire capituler Octavius, Tiberius Sempronius tente de retourner le peuple contre lui en bloquant toutes les fonctions gouvernementales, ce qui a pour effet de paralyser la ville entière et de provoquer plusieurs émeutes, mais Octavius reste campé sur sa position. Tiberius Sempronius renvoie violemment Octavius et utilise ensuite le concile plébéien pour le mettre en accusation. Sa loi aurait pu être promulguée, mais Tiberius Sempronius, par son comportement sacrilège, perd tous ses soutiens. Il est assassiné au moment où il se présente à sa réélection au tribunat[30].

Le frère de Tiberius Sempronius, Caius, est élu tribun de la plèbe en Le principal objectif de Caius Sempronius Gracchus est d’affaiblir le Sénat et de renforcer la place de l'élément démocratique dans les institutions. Le Sénat peut éliminer des opposants politiques en établissant des commissions judiciaires ou en usant du senatus consultum ultimum. Ces deux outils autorisent le Sénat à outrepasser les droits des citoyens. Caius Sempronius rend illégal les commissions judiciaires et déclare le senatus consultum ultimum comme illégal. Il propose ensuite une loi qui donnerait aux cités italiennes alliées les mêmes droits que les citoyens romains, mais il est abandonné par ses partisans, les citoyens romains préférant conserver leurs droits. Caius Sempronius se présente pour un troisième mandat en , mais il est battu et ensuite assassiné. Malgré l'élimination des Gracques et les revers politiques qu'ils ont subi, le Sénat sort affaibli de cette période de crise. Les tentatives de réformes finissent par rompre l’équilibre politique entre le peuple et le Sénat qui a assuré la relative stabilité du système républicain pendant les quatre siècles précédents.

Opposition entre populares et optimates

Le consul de , Lucius Cornelius Sulla[31], lève une armée pour combattre le roi du Pont, Mithridate. Mais un ancien consul et opposant de Sylla, Caius Marius, par le biais d’un des tribuns, retire le commandement à Sylla pour se l’approprier. Alors que Marius est un membre du parti des populares, Sylla est membre du parti aristocratique optimates. Sylla, outragé par sa destitution, ramène son armée en Italie et devient le premier général romain de l’histoire à marcher sur Rome[32]. La lutte qui l'oppose au tribun de Marius finit par développer chez lui une rancœur tenace envers les tribuns en particulier et le pouvoir qu'ils détiennent en général. Il fait assassiner à Rome de nombreux amis politiques de Marius et promulgue une loi qui tend à affaiblir de façon permanente le pouvoir des tribuns. Mais il finit par quitter Rome pour reprendre la guerre contre Mithridate[32] laissant le champ libre aux populares de Caius Marius et de Lucius Cornelius Cinna qui reprennent le contrôle de la ville.

Les populares ont souvent contourné la loi en présentant des individus inéligibles à diverses magistratures et en substituant des édits des magistrats à la législation. En , après avoir fait la paix avec Mithridate, Sylla rentre à Rome et prend le contrôle de la ville par la force. Il fait massacrer les derniers soutiens politiques de Marius[33]. En , Sylla se nomme lui-même dictateur et utilise son nouveau statut pour passer toute une série de réformes constitutionnelles[34] : il se qualifie de dictator legibus scribundis et rei publicae constituendae, soit littéralement « dictateur chargé de rédiger les lois et d’organiser l’État »[m 1].

Réformes de Sylla

Sylla, témoin des conséquences violentes des réformes entreprises par les populares, est un conservateur, davantage réactionnaire que visionnaire. Il commence par reconstituer les effectifs du Sénat, décimés par les années de guerre civile, et augmente le nombre maximal de sénateurs qui passe de 300 à 600. Les nouveaux sénateurs sont choisis parmi les 35 tribus à raison de neuf sénateurs par tribu. Cette méthode de recrutement ainsi élargie au Latium, à la Campanie et à l'Étrurie permet d'améliorer la représentativité géographique du Sénat.

Pour réduire ce qu'il pense être une menace pour la stabilité politique de Rome, Sylla cherche à renforcer le pouvoir de l’aristocratie et donc du Sénat. Il conserve ses premières réformes comme celles qui imposent l’accord préalable du Sénat avant qu’une action soit soumise au vote du concile plébéien et qui restaurent l’organisation aristocratique servienne des comices centuriates. Ces réformes ont pour conséquences l'affaiblissement du pouvoir des tribuns qui ne peuvent plus légiférer. Sylla empêche ensuite les anciens tribuns de se représenter à une magistrature. Désormais, les plus ambitieux ne cherchent plus à se faire élire tribun puisque cela marquerait la fin de leur carrière politique.

Sylla répond à un besoin administratif mais qui affaiblit les magistratures en augmentant le nombre de magistrats élus pour une année donnée, ce qui diminue les pouvoirs de chaque magistrat et augmente la probabilité de voir deux magistrats bloquer les actions l'un de l'autre en utilisant leur veto. Les questeurs passent de douze à vingt et les préteurs de six à huit. Bien que les assemblées populaires élisent toujours tous les magistrats, cette réforme en particulier affaiblit finalement leurs pouvoirs. Par la suite, Sylla augmente le pouvoir des sénateurs en transférant le contrôle des tribunaux des chevaliers, qui détiennent ce contrôle depuis les réformes des Gracques, vers les sénateurs[35].

Afin de réduire les risques de voir un meneur ambitieux rassembler trop de pouvoirs comme l'ont fait Marius puis Cinna en monopolisant le consulat plusieurs années consécutives ou comme il a pu le faire lui-même, Sylla fait en sorte que chaque magistrat ait à attendre dix ans minimum avant de pouvoir se porter candidat à la même magistrature. Sylla est le premier à institutionnaliser officiellement le cursus honorum, qui oblige un individu à attendre un certain âge et une certaine expérience avant de se présenter pour une magistrature. Les conditions d'âge sont relevées à 30 ans pour la questure, 36 ans pour l'édilité, 40 ans pour la préture et 43 ans pour le consulat. L'édilité devient facultative et le tribunat plébéien exclut désormais de la carrière sénatoriale.

Il modifie également l'organisation du gouvernement des dix provinces romaines. Les consuls et préteurs servent à Rome pendant leur mandat annuel et commandent une armée provinciale comme gouverneurs (proconsuls ou propréteurs) pendant l’année qui suit[35]. Les provinces pacifiées sont destinées aux anciens préteurs, les autres aux anciens consuls.

En , Sylla abdique de la dictature et est élu consul une dernière fois avant de se retirer de la vie politique. Il meurt peu de temps après, en Bien qu’il pensait avoir fermement établi la domination de l’aristocratie, sa propre carrière illustre le point faible primordial dans le régime républicain de l'époque : dans les faits, c’est l’armée, et non le Sénat, qui dicte son destin à l’État.

Premier triumvirat

En , le Sénat envoie un des lieutenants de Sylla, Pompée, pour mettre fin à la révolte de Sertorius en Hispanie. Un autre lieutenant de Sylla, Crassus, est également chargé de mater la révolte de Spartacus en Italie. À Rome, le parti des populares profite de leur absence pour s'attaquer aux réformes constitutionnelles de Sylla. À leur retour, Pompée et Crassus tentent de trouver un accord avec les populares : ils s'engagent à démanteler les réformes de Sylla s'ils sont élus consuls pour l'année

En , Pompée revient victorieux d’Asie, mais se heurte au Sénat qui refuse de ratifier les modifications apportées à l’œuvre législative de Sylla. Jules César, gouverneur en Hispanie en , profite de la situation pour proposer un accord à Pompée. César et Pompée, accompagnés de Crassus, forment une alliance connue sous le nom de premier triumvirat. Les mesures proposées par Pompée sont finalement appliqués et César brigue le consulat de

- Deux des personnalités du premier triumvirat (61 - 49 av. J.-C.)

En tant que consul, César soumet des lois que Pompée a promis aux assemblées, mais son collègue Bibulus, un aristocrate, tente d’en empêcher l’application par des actions d'obstruction, déclarant être témoin de mauvais présages. Les partisans de César réagissent violemment et obligent Bibulus à passer le reste de l’année enfermé dans sa maison. César domine l’État sans opposition jusqu’à la fin de son consulat. Au terme de son consulat, il s'est fait accorder un mandat de cinq ans comme proconsul de trois provinces à la tête de quatre légions.

Amorcée durant l’été de , une vague de corruption politique et de violence balaie Rome. En fin de compte, le triumvirat est renouvelé : Pompée et Crassus prennent le consulat de tandis que César voit son mandat en Gaule rallongé de cinq ans. Ce dernier donne sa fille, Julia, en mariage à Pompée pour consolider leur entente mais Julia meurt en couches. Ce décès, combiné à la mort de Crassus lors de la bataille de Carrhes en , relâche les liens unissant César à Pompée.

Le , le Sénat déclare que si César ne renonce pas à son imperium avant le mois de juillet de cette même année, il sera considéré comme un ennemi de la République. Le , le Sénat, via un senatus consultum ultimum, investit Pompée des pouvoirs dictatoriaux. César réagit et franchit le Rubicon avec son armée de vétérans et marche sur Rome. L’avance rapide de César contraint Pompée, les consuls et le Sénat à quitter Rome pour la Grèce, ce qui laisse la voie libre à César pour prendre le contrôle de la ville.

Transition de la République à l’Empire (49-27)

La période qui commence avec Jules César franchissant le Rubicon en , et qui se finit quand Octavien revient à Rome après la bataille d'Actium en , voit l’évolution des institutions s'accélérer. À cette date, Rome achève sa transformation de cité-État avec son réseau de dépendances en une capitale d’un véritable empire divisé en provinces.

Après la guerre civile qui l'oppose au Sénat et à Pompée et dont il sort vainqueur, César s'empare du pouvoir à Rome et devient dictateur en César veut s’assurer que son contrôle sur le gouvernement est incontesté. Il assure ses pouvoirs en augmentant sa propre autorité et en limitant celle des autres institutions politiques de Rome. César détient à la fois la dictature et le tribunat, mais alterne entre le consulat et le proconsulat. En , César se voit octroyer la puissance tribunitienne de façon permanente, ce qui rend sa personne sacrosainte, lui donne le pouvoir de s’opposer au Sénat par son veto et l’autorise à dominer le concile plébéien. De fait, il peut ratifier n’importe quelle loi sans aucune opposition.

En , César obtient les pouvoirs censoriaux, qu’il utilise pour réorganiser le Sénat. Il reprend certaines réformes de Sylla et procède à une nouvelle augmentation du nombre de magistrats afin de faire face aux besoins accrus en personnel administratif avec les conquêtes en Orient et en Gaule mais aussi pour permettre à ses propres partisans d'intégrer le Sénat. Le nombre de questeurs passe de vingt à quarante, les préteurs sont désormais seize et le nombre d'édiles atteint six. Les effectifs du Sénat sont reconstitués et même augmentés, atteignant 800[m 2] voire 900 membres[a 2] - [m 3] ou plus[36] - [m 4], ce qui retire de son prestige à l’aristocratie sénatoriale et assure sa soumission. Bien que les assemblées continuent de se réunir, César choisit tous les candidats aux élections et toutes les actions à appliquer. Par conséquent, les assemblées deviennent impuissantes et sont incapables de s’opposer à César.

Une fois sa position à Rome fermement établie, César commence à se préparer pour une guerre contre les Parthes. Comme son absence va lui rendre la tâche plus difficile pour installer ses propres consuls, il promulgue plusieurs lois qui l’autorisent à nommer à l'avance tous les magistrats, ainsi que tous les consuls et tribuns. Les magistrats qui sont jusque-là des représentants du peuple deviennent des représentants du dictateur. César est assassiné aux ides de Mars Peu après sa mort, la magistrature exceptionnelle de dictateur est définitivement supprimée à la suite d'une mesure de circonstance proposée par Marc Antoine. Toutefois, les pouvoirs qu’il s’est attribué lui-même sont finalement utilisés par ses successeurs qui sont qualifiés aujourd'hui d'empereurs.

- Les trois personnalités du second triumvirat (43 - 32 av. J.-C.)

Après l'assassinat de César, Marc Antoine forme une alliance avec le fils adoptif et petit neveu de César, Octavien. Avec Marcus Aemilius Lepidus, ils forment une alliance connue sous le nom de Second triumvirat et détiennent des pouvoirs à peu près identiques à ceux de César. Le Sénat et les assemblées demeurent impuissants, les triumvirs maintenant les réformes de César, augmentant encore l'effectif du Sénat qui avoisine les 1 000 membres[a 3] - [37]. Dans les faits, il n’existe aucune différence entre un individu détenant le titre de dictateur et celui de triumvir, à la différence près que ce sont trois individus qui se partagent les pleins pouvoirs. Bien que les conspirateurs ayant assassiné César aient été défaits à la bataille de Philippes en , la paix qui en résulte est seulement temporaire, bientôt rompue par l'inévitable guerre que se livrent Marc Antoine et Octavien. Marc Antoine est défait lors de la bataille navale d’Actium en et se suicide en L'année suivante, Octavien retourne à Rome comme maître incontesté de l’État romain. Il fait vraisemblablement passer une série de réformes institutionnelles qui met fin à l’ancienne République, bien qu'il se présente comme un restaurateur des anciennes institutions. Ainsi, Octavien ayant restauré la paix romaine, se fait élire par les différentes institutions : Imperator (chef des armées), Princeps (chef du pouvoir politique) et Pontifex Maximus (chef de la religion romaine). Si du point de vue du peuple romain les anciens principes démocratiques semblent respectés, force est de constater qu'une seule personne détient l'ensemble des pouvoirs. Aussi, le règne d’Octavien, qui prend le nom d’Auguste, considéré comme le premier empereur romain, marque la rupture définitive entre le régime républicain et une nouvelle forme de régime, le principat.

Notes et références

Notes

- Vingt tribus auxquelles s’ajoute dans les premières années de la république la tribu Claudia, (voir Tite-Live, Histoire romaine, II, 21).

Références

- Sources modernes :

- Engels 2015.

- Nicolet 2001, p. 396-397.

- Rougé 1991, p. 17.

- Nicolet 1991, p. 359.

- Rougé 1991, p. 18.

- Nicolet 1991, p. 339.

- Nicolet 1991, p. 340.

- Nicolet 1991, p. 338.

- Nicolet 1991, p. 354-355.

- Rougé 1991, p. 24.

- Lintott 1999, p. 51.

- Taylor 1966, p. 7.

- Taylor 1966, p. 85.

- Cébeillac-Gervasoni 2006, p. 52.

- Rougé 1991, p. 34.

- Cébeillac-Gervasoni 2006, p. 97.

- Rougé 1991, p. 220.

- Rougé 1991, p. 32.

- Rougé 1991, p. 33.

- Rougé 1991, p. 31.

- Lintott 1999, p. 107-109.

- Rougé 1991, p. 28.

- Rougé 1991, p. 29.

- Rougé 1991, p. 37.

- Rougé 1991, p. 36.

- Holland 2005, p. 1.

- Holland 2005, p. 2.

- Holland 2005, p. 22.

- Holland 2005, p. 5.

- Holland 2005, p. 27.

- Holland 2005, p. 64.

- Holland 2005, p. 69.

- Holland 2005, p. 90.

- Holland 2005, p. 99.

- Holland 2005, p. 106.

- Nicolet 1991, p. 360-361.

- Nicolet 1991, p. 361.

- Autres sources modernes :

- François Hinard, Sylla, Fayard, 1985

- Michel Christol et Daniel Nony, Rome et son empire, des origines aux invasions barbares, Hachette, collection HU, 2003, (ISBN 2011455421)

- George Hacquard, Jean Dautry et O. Maisani, Guide romain antique, Hachette, 2005 (ISBN 2010004884)

- Ronald Syme, « Caesar, the Senate and Italy », Papers of the British School at Rome, , p. 11

- Sources antiques :

- Cicéron, De Republica, II

- Dion Cassius, Histoire romaine, Livre XLIII, 47, 3

- Suétone, Vie des douze Césars, Auguste, 55, 1

Bibliographie

Auteurs antiques

- Tite-Live, Histoire romaine [détail des éditions] [lire en ligne]

- Cicéron, De Republica, [lire en ligne]

- Polybe, Histoires [détail des éditions] [lire en ligne]

Auteurs modernes

- Adalberto Giovannini (trad. du grec ancien), Les Institutions de la République romaine des origines à la mort d'Auguste, Bâle, Schwabe AG, , 245 p. (ISBN 978-3-7965-3458-4)

- Mireille Cébeillac-Gervasoni, « La royauté et la République », dans Mireille Cébeillac-Gervasoni, Alain Chauvot et Jean-Pierre Martin, Histoire romaine, Paris, Armand Colin, (ISBN 2200265875)

- Jean Rougé, Les institutions romaines : de la Rome royale à la Rome chrétienne, Paris, Armand Collin, coll. « U2 / Histoire ancienne », (1re éd. 1971), 251 p. (ISBN 2-200-32201-1)

- Claude Nicolet, Rome et la conquête du monde méditerranéen : tome 1, les structures de l'Italie romaine, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Nouvelle Clio », (1re éd. 1979) (ISBN 2-13-043860-1)

- Claude Nicolet, Rome et la conquête du monde méditerranéen 264–27 av. J.-C., Paris, PUF, coll. « Nouvelle Clio, l'Histoire et ses problèmes », , 10e éd. (1re éd. 1979), 462 p. (ISBN 2-13-051964-4)

- David Engels, « Polis et res publica : Esquisse d'une histoire constitutionnelle comparée du monde gréco-romain », Latomus, no 74.1, , p. 1-29

- Élisabeth Deniaux, Rome, de la Cité-État à l'Empire : Institutions et vie politique, Paris, Hachette, , 256 p. (ISBN 2-01-017028-8)

- (en) Tom Holland, Rubicon : the last years of the Roman Republic, Random House, , 408 p. (ISBN 1-4000-7897-0)

- (en) Lily Ross Taylor, Roman Voting Assemblies : From the Hannibalic War to the Dictatorship of Caesar, Ann Arbor, University of Michigan Press, , 175 p. (ISBN 0-472-08125-X, lire en ligne)

- Léon Homo, Les institutions politiques romaines : de la Cité à l'État, Albin Michel, coll. « L'évolution de l'humanité », , 478 p.

- (en) Andrew Lintott, The Constitution of the Roman Republic, Oxford University Press, (1re éd. 1901), 297 p. (ISBN 0-19-926108-3)

- Theodor Mommsen, Le droit public romain, Paris, 1871-1892 (lire en ligne)

- Theodor Mommsen, Histoire de la Rome antique, Paris, 1863-1872 (lire en ligne)