Comices centuriates

Les comices centuriates (comitia centuriata) sont une assemblée du peuple romain (populus : l’ensemble des citoyens), divisé en groupes censitaires, nommés centuries. Cette assemblée ne peut être convoquée sur le Champ de Mars que par des magistrats dotés de l’imperium. Elle a une vocation initiale militaire pour la constitution des légions et la levée du tributum, et devient sous la République une des assemblées du peuple pour l'élection des magistrats supérieurs, le vote des propositions de loi et de déclaration de guerre ou de ratification de paix. Son rôle électoral se restreint sous Auguste, puis disparaît.

Royauté romaine Magistrats ordinaires Promagistrats Magistrats extraordinaires Assemblées

Titres impériaux

Préfectures |

Origine

La tradition attribue la création des comices centuriates au sixième roi de Rome, Servius Tullius, lors de la répartition du peuple romain en centuries. Dans la réalité, leur création n’est sans doute pas antérieure au Ve siècle av. J.-C., et existe avant -450, la loi des Douze Tables l'apelle comitiatus maximus[1].

Cette répartition en centuries a une origine probablement militaire, mais elle acquiert rapidement des pouvoirs politiques. En 427 av. J.-C., si ce n’est plus tôt mais il n’existe pas de preuves avérées, les comices centuriates donnent leur accord, ou non, aux déclarations de guerre (Lex de bello indicendo) puis interviennent dans la prise de décision en ce qui concerne les traités de paix, et de la création de colonies.

Attributions

Attributions électorales

Les comices centuriates tiennent dès la fin du Ve siècle av. J.-C. un rôle d’assemblée élective pour les magistrats supérieurs. Les comices centuriates élisent[2] :

- les magistrats majeurs ordinaires, à savoir : les consuls et les préteurs chaque année, les censeurs tous les cinq ans ;

- les tribuns militaires à pouvoir consulaire, à la fin du Ve siècle et au début du IVe siècle, époque où ceux-ci remplaçaient les consuls.

À titre exceptionnel en 451 av. J.-C. et 450 av. J.-C., les comices centuriates élurent les membres du collège chargé de mettre par écrit les lois romaines, les decemviri legibus scribundis[3].

Attributions judiciaires

Les comices centuriates ont pour rôle de voter la condamnation ou l'acquittement des citoyens accusés de crimes capitaux, comme la haute trahison (perduellio)[4].

Attributions législatives

Selon P. de Francisci, le vote des lois peut être proposé indifféremment aux comices centuriates ou aux comices tributes. Toutefois, les comices centuriates sont seuls habilités pour des lois spécialisées[5] :

- loi de déclaration de guerre (lex de bello indicendo) ou de ratification de traité de paix, puisque les comices centuriates sont par leur origine le populus en armes ;

- loi de confirmation des pouvoirs des censeurs (lex de censoria potestate).

Aux comices centuriates ont été soumises et votées, du commencement de la République jusqu’à la Lex Hortensia (-287), des propositions (rogationes) législatives essentiellement politiques, constitutionnelles, telles que la Lex Aternia Tarpeia, la législation décemvirale, les Leges Valeriae Horatiae, les Leges Publiliæ Philonis[6], la Lex Valeria de 300, et enfin la Lex Hortensia elle-même.

Après la lex Hortensia (286), l’action législative des comices centuriates s’efface de plus en plus, et est réservée aux mesures solennelles, telles que la lex Valeria qui donne à Sylla en 82 av. J.-C. le pouvoir de dictateur constituant[7] ou le rappel d'exil de Cicéron en 57 av. J.-C.[4].

Après son approbation par les comices, la rogatio doit être ratifiée par le sénat (patrum auctoritas) pour être exécutoire, jusqu’à ce qu’une lex Publilia Philonis (339 av. J.-C.) décréta : Ut legum, quæ comitiis centuriatis ferrentur, ante initum suffragium patres auctores fierent.

Composition

Les comices centuriates reposent sur une division du peuple romain en centuries réparties en une classe équestre et cinq classes basées sur la richesse. À Rome le citoyen est un soldat s’équipant à ses propres frais. Pour un Romain (comme pour un Athénien), celui qui en a les moyens doit pouvoir combattre et donner son avis sur la politique de sa cité. À l’origine, c’est la possession de la terre qui sert à définir la classe d’appartenance des citoyens[8].

Les citoyens étaient distribués en centuries dont la réunion constituait l'exercitus qui désignait tant l'armée que les citoyens réunis en centuries[9].

Le nombre exact des centuries dont les comices centuriates étaient composées reste discuté. 193 centuries est celui qui est généralement retenu par les historiens modernes[10] - [11], quoique Christol et Nony admettent 193 ou 194[12] et Claude Nicolet 193 ou 195, chiffre impair nécessaire pour établir une majorité[13]. Les 193 centuries se répartissent par classe de la façon suivante, par ordre de richesse décroissante[8] :

- Classe équestre : 18 centuries

- Classe I : 80 centuries

- Classe II : 20 centuries

- Classe III : 20 centuries

- Classe V : 30 centuries

S'y ajoutent les centuries subalternes des musiciens et du Génie, et la centurie des capite censi, individus qui n'ont d'autre richesse que leur tête. La majorité absolue lors des votes s'établit ainsi à 97 (ou 98) centuries, qui peut être obtenue par les centuries équestres et celles de la première classe, donc par les citoyens les plus riches[8].

Procédure de vote

Date de réunion

Les comices centuriates sont présidés par un consul ou un magistrat disposant de l'imperium qui le remplace en cas d'empêchement (un préteur ou un dictateur). Exceptionnellement, un interroi réunit les comices, comme en 82 av. J.-C. pour conférer le pouvoir de dictateur constituant à Sylla alors que les deux consuls sont décédés[7].

Comme les autres comices, les comices centuriates ne pouvaient se tenir que les jours comitiaux (dies comitiales), jours durant lesquels peuvent être légalement traitées des affaires avec le peuple. Le nombre de ces jours, notés N dans les calendriers qui nous sont parvenus, était d'environ 190 par an.

Lieu de réunion

Les comices centuriates se réunissaient sur le Champ de Mars (campus Martius), qui contenait les saepta (enclos de vote) pour les électeurs, un tabernaculum pour le président et la villa publica pour les augures.

Décompte des voix

Chaque centurie dispose d'une voix. Les centuries équestres votent en premier, et comme l'annonce du résultat du vote de chaque centurie se faisait à mesure du déroulement du scrutin, le vote des premières centuries, les centuries prérogatives, est considéré comme un présage[14], et peut être décisif car il a valeur d'entrainement[15].

Les 80 centuries de la première classe plus les 18 centuries équestres, représentant les propriétaires les plus riches, avaient la majorité, ce qui favorisait mécaniquement les classes aisées[8]. Le vote s'arrête dès que le candidat a obtenu la majorité des centuries.

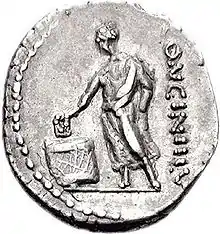

À l'origine, le vote se fait oralement, jusqu'à ce qu'une lex Gabinia introduise en 139 av. J.-C. le vote à bulletin secret pour les élections puis qu'une lex Cassia en fasse de même en 137 av. J.-C. pour les procès[16] - [17].

Évolutions

Après 241 av. J.-C., date à laquelle le nombre de tribus atteint le chiffre définitif de 35 et peut-être sous la censure de C. Flaminius en 220 av. J.-C., le système change sous la pression populaire. La première classe est réduite à un nombre de centuries mis en harmonie avec le nombre de tribus, c'est-à-dire 35 centuries de juniores et 35 de seniores, soit 70 centuries au total[18]. La première classe garde un léger avantage en ajoutant les 18 centuries de chevaliers, mais pour obtenir une majorité, il fallait solliciter des voix de la seconde classe, sans toutefois aller bien au-delà, ce qui limite la « démocratisation » de cette réforme[19]. L'évolution de la répartition des centuries dans les autres classes a donné lieu à de nombreuses hypothèses[20], les travaux de Theodor Mommsen et puis de Lily Ross Taylor envisagent une répartition avec 280 centuries pour les classes inférieures. Le nombre total de centuries atteint alors 373. Mais pour maintenir les comices centuriates à 193 unités de votes, les 280 centuries des classes inférieures sont regroupées par deux ou trois pour voter, selon un tirage au sort, réduisant ces 280 centuries en 100 unités de votes[21].

Les centuries équestres votent les premières, mais cela change avec l’adoption à la fin du IIe siècle av. J.-C. de la loi Lex Sempronia de comitiis qui proclame que l’ordre de vote des centuries est désormais fixé par tirage au sort. C’est une réforme fondamentale, car l'ordre de vote et donc l'ordre de proclamation des résultats de la centurie prérogative, décidé par le sort est censé être inspiré par les dieux[21]. On mesure l'importance de ce vote en 54 av. J.-C. lorsque deux candidats qui s'affrontent promettent de donner dix millions de sesterces à la centurie prérogative s'ils sont élus[19].

Transition vers l'Empire

La période de pouvoir de Jules César de 49 à 44 av. J.-C., puis celle du second triumvirat de 43 à 33 av. J.-C. voient la perturbation du fonctionnement des comices. Selon Dion Cassius et Suétone, les hommes au pouvoir désignent arbitrairement les consuls, multiplient les nominations de consuls de remplacement pour de courtes durées, mais selon Virginie Hollard, cette prise de contrôle ne signifie pas obligatoirement la suspension de convocation des comices centuriates[22].

Sous Auguste, les divers comices (centuriates, tributes, curiates) perdent rapidement de leur importance et au début de son règne, en l'an 14, Tibère transfère l'élection des magistrats au Sénat[23], en déclarant que c'était une volonté postume d'Auguste[24] - [25]. À la fin du Ier siècle, sous Nerva, les comices votent pour la dernière fois une loi[26], la lex Cocceia agraria[27].

Notes et références

- Le Glay 1990, p. 55-56.

- Nicolet 2001, p. 354-355.

- Tite-Live, traduction de Annette Flobert, Histoire romaine, livres I à V, Flammarion, 1995, livre III, 31 à 58.

- Deniaux 2001, p. 46.

- Hollard 2010, p. 30, note 13.

- https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/Francogallica/philonis_fran.html.

- Christol et Nony 2003, p. 107.

- Le Glay 1990, p. 57.

- Varron, De la langue latine, IV, 88 ; Aulu-Gelle, Nuits Attiques, XV, 27, 5.

- Hollard 2010, p. 29.

- Deniaux 2001, p. 58-59.

- Christol et Nony 2003, p. 54.

- Nicolet 2001, p. 342.

- Nicolet 1976, p. 353-354.

- Le Glay 1990, p. 145.

- Le Glay 1990, p. 182.

- Giovannini 2015, p. 40.

- Magdelain 1990, p. 423.

- Hollard 2010, p. 54.

- Voir par exemple Eugène Cavaignac, « L'as et les comices par centuries », Journal des savants, 9ᵉ année, Juin 1911, pp. 247-260 lire en ligne.

- Petit 1967, p. 334.

- Hollard 2010, p. 162.

- Tacite, Annales, I, 15.

- Attesté par Velleius Paterculus, Histoire romaine, II, 124 pour la désignation des préteurs.

- Petit 1974, p. 57 et 75.

- Petit 1974, p. 167.

- Marie-Michelle Pagé, « La politique socio-agraire de l’empereur Nerva (96-98) », Mélanges de l'École française de Rome, t. 121, no 1 Antiquité, , p. 209-240 (lire en ligne).

Annexes

Bibliographie

- Michel Christol et Daniel Nony, Rome et son empire, des origines aux invasions barbares, Paris, Hachette, (1re éd. 1974), 300 p. (ISBN 2-01-145542-1).

- Élisabeth Deniaux, Rome, de la Cité-État à l'Empire, Institutions et vie politique, Paris, Hachette, , 256 p. (ISBN 2-01-017028-8).

- Adalberto Giovannini, Les institutions de la République romaine : des origines à la mort d'Auguste, Bâle, Schwabe, coll. « Schweizerische Beiträge zur Altertumswissenschaft » (no 42), (réimpr. ), 1re éd., 1 vol., 245, 24 cm (ISBN 978-3-7965-3458-4, EAN 9783796534584, OCLC 932220074, BNF 45066105, DOI 10.24894/978-3-7965-3469-0, SUDOC 190225564, présentation en ligne, lire en ligne).

- Marcel Le Glay, Rome, Grandeur et Déclin de la République, Perrin, , 400 p. (ISBN 2262018979).

- Virginie Hollard, Le rituel du vote. Les assemblées du peuple romain, Paris, CNRS Éditions, , 292 p. (ISBN 978-2-271-06925-2).

- Léon Homo, Les institutions politiques romaines, éditions Albin Michel, 1980 (1re éd. 1927), (ISBN 2226047328), 480 pages.

- Antoine Pérez, La société romaine : Des origines à la fin du Haut-Empire, Paris, Ellipses, , 192 p.

- André Magdelain, « Les accensi et le total des centuries », dans Jus imperium auctoritas. Études de droit romain, Rome, École Française de Rome, coll. « Publications de l'École française de Rome » (no 133-1), , 423-428 p. (lire en ligne).

- Claude Nicolet, Le Métier de citoyen dans la Rome républicaine, Paris, Gallimard, , 543 p..

- Claude Nicolet, Rome et la conquête du monde méditerranéen, t. I, Paris, Presses universitaires de France, (1re éd. 1977), 940 p. (ISBN 2-13-035850-0).

- (en) Lily Ross Taylor, Roman Voting Assemblies from the Hannibalic War to the Dictatorship of Caesar, The University of Michigan Press, , 175 p.

- Paul Petit, « Notes de lecture de l'ouvrage de Ross Taylor », L'antiquité classique, t. 36, no 1, , p. 333-335 (lire en ligne).

- Paul Petit, Histoire générale de l’Empire romain, Seuil, , 800 p. (ISBN 2020026775)

liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :