Forêt primaire

Une forêt primaire, ou plus couramment une forêt vierge, appelée parfois aussi forêt naturelle, forêt primitive ou forêt originelle selon une terminologie non encore fixée à l'heure actuelle et créée par différents auteurs[5], est une forêt composée d'espèces indigènes où aucune trace d'activité humaine passée ou présente n'est clairement visible. Ce sont des forêts intactes (ou originelles), ou des forêts à haut degré de naturalité n'ayant jamais été détruites ni très exploitées, ni fragmentées, ni directement ou manifestement influencées par l'Homme. Elles sont capables d'assurer leur pérennité selon un processus évolutif appelé sylvigenèse.

- Inlandsis et déserts polaires

- Toundra

- Taïga ou forêt boréale

- Forêts feuillues caducifoliées tempérées

- Prairies

- Forêts sempervirentes subtropicales

- Forêts sempervirentes méditerranéennes

- Forêts de mousson

- Déserts arides

- Déserts et broussailles xérophytes

- Steppe aride

- Déserts semi-arides

- Savanes

- Savanes et forêts claires

- Forêts tropicales caducifoliées

- Forêts sempervirentes tropicales

- Toundra alpine

- Forêts de montagne

Les forêts primaires sont des réservoirs de biodiversité qui présentent une valeur biologique et écologique très variable. Si les forêts tropicales et équatoriales sont dotées de hauts niveaux de biodiversité, les forêts tempérées et boréales peuvent ne contenir qu'un nombre limité d'espèces végétales et animales. Néanmoins, la superficie des forêts primaires fait partie de plusieurs importants indicateurs de l'état des écosystèmes forestiers et ces forêts vierges fournissent de nombreux services écosystémiques autres que la conservation de la biodiversité : conservation des sols et des eaux, séquestration du carbone et préservation de valeurs esthétiques, culturelles et religieuses[6].

En zone tropicale (là où la biodiversité forestière est la plus élevée (elle rassemble entre 50 et 90 % de la faune et la flore des terres émergée)[7], mais aussi, souvent, là où les pressions humaines sont récemment devenues les plus élevées[8]), une étude de 2011 fondée sur la comparaison de nombreux échantillons de forêts plus ou moins dégradées a conclu que « pour maintenir la biodiversité tropicale, il n'y a pas de substitut possible aux forêts primaires »[8], même si, comme a conclu une autre étude datant aussi de 2011, elles restent néanmoins vitales quand elles sont dégradées[9].

Toutes les forêts anciennes ne sont pas primaires, elles sont dites secondaires quand elles sont régénérées depuis longtemps sur une forêt autrefois détruite ou dégradée, significativement modifiée ou exploitée par l'Homme.

Dégradation et recul des forêts primaires

Les zones de forêts primaires sont de plus en plus rares et relictuelles dans le monde. Elles sont aussi de plus en plus fragmentées et isolées, en particulier dans l'hémisphère nord. La plupart des forêts dites anciennes n'y couvrent que de très faibles territoires (20 à 300 hectares[10]) souvent sur des sols pauvres et acides.

Dans les années 1980, l'Europe a pris conscience de la nécessité d'en protéger les reliques, mais aussi de les intégrer dans un véritable réseau d'aires protégées, dont en Europe via le Conseil de l'Europe[11], dans le cadre d'un réseau écologique paneuropéen, mais ce travail n'a pas été subsidiairement suivi par les États-membres.

Entre 2014 et 2016, les forêts primaires ont perdu chaque année une surface de 90 000 kilomètres carrés, équivalente à celle de l’Autriche, et le rythme de destruction s’accélère[12].

En 2018, l’université du Maryland estime qu'au rythme actuel, les forêts primaires auront disparu d’ici 2030 au Paraguay, au Laos et en Guinée équatoriale, et d’ici 2040 en Centrafrique, au Nicaragua, en Birmanie, au Cambodge et en Angola[12].

En 2022, la forêt primaire tropicale a perdu 4,1 millions d'hectares selon une étude conjointe du World Resources Institute et de l’université du Maryland[13].

Reliques de présences humaines

Sauf peut-être sur des îles isolées, toutes les forêts primaires dites vierges conservent quelques traces d'occupation humaine. Les botanistes constatent que des peuples anciens y ont notamment changé la distribution de certaines plantes[14]. Ainsi les palmiers domestiqués sont cinq fois plus susceptibles d'être surreprésentés en Amazonie que les non-domestiqués, surtout autour des vestiges de colonies précolombiennes - ou dans les zones très habitées avant l'arrivée de Christophe Colomb. Des modèles pourraient aider les archéologues avec l’aide de botanistes à découvrir des vestiges de colonies humaines encore inconnus[14]. La part des origines humaines et naturelle de ces espèces reste cependant difficile à établir, car les hommes choisissent aussi des zones riches en ressources où ils peuvent alors créer ou entretenir des conditions favorables aux plantes domestiquées.

Reforestation des forêts primaires dégradées

Depuis les années 1990, beaucoup d’écologues soutiennent la thèse selon laquelle une forêt primaire ayant subi un déboisement anarchique a peu de chance de se régénérer naturellement. En effet la repousse des végétaux après coupe ou incendie d’une forêt primaire donne une forêt secondaire. Or l’écologue américaine, Robin Chazdon[15] et ses collègues costaricains ont constaté au cours de décennie d’études de chronoséquences (en) de forêts tropicales secondaires dans la station biologique de La Selva (en), une reconstitution progressive du sous-bois et des étages supérieurs occupés par un mélange de plantes et d’arbres, y compris par des essences d’intérêt commercial. L’écosystème forestier ainsi reconstitué accomplit ses fonctions écologiques essentielles, et assure un retour à la biodiversité.

Même s’il convient de rester prudent sur ces études, la régénération naturelle de la forêt primaire apparaît comme une voie intéressante à la reforestation des millions d’hectares décidés par l’ONU dans le cadre du Défi de Bonn (350 millions d’hectares de reforestation d’ici à 2030). Cette solution de la régénération naturelle semble une alternative à la coûteuse plantation de monoculture d’arbres, même si elle prend plus de temps et que l’on ne sait pas exactement ce que l’on obtiendra en termes de composition d’essences. En effet, chaque site de régénération de forêt tropicale, même avec un sol et un climat similaire, « tend à suivre son propre chemin ».

Avec son livre Second Growth[16], Robin Chazdon synthétise ses longues recherches sur la forêt secondaire et explique comment la forêt tropicale se régénère d’elle-même à moindre coût et à moindre effort, et ce qu’il faut faire si elle n’y parvient pas. Stephen Hubbell (en), écologue des communautés tropicales à l’université de Californie à Los Angeles salue la démarche de sa collègue. Maintenant que l’Homme a défriché les trois quarts des forêts primaires, les États portent un regard nouveau sur les forêts secondaires restantes, y voyant désormais un élément essentiel pour reconstituer la biodiversité et fournir des services écosystémiques tels que l’approvisionnement en eau potable et la fixation du CO2[17].

En 2021, le botaniste français Francis Hallé lance un projet de régénération d'une forêt primaire en Europe qui devrait s'étendre sur plusieurs siècles, le principe étant de laisser se régénérer le tissu forestier sans intervention humaine[18].

Grandes forêts primaires dans le monde

Les trois grands pôles de forêts tropicales primaires sont situés :

- en Amazonie : principalement au Brésil, au Pérou et en Colombie,

- dans la forêt du bassin du Congo : en république démocratique du Congo, au Gabon, et au Cameroun,

- en Asie du sud-est : en Indonésie et en Papouasie Nouvelle-Guinée.

qui à eux trois regroupent au moins les deux-tiers des forêts primaires de la planète.

Proche du Brésil, la Guyane française, département français d'Outre-Mer, avec plus de 90 % de forêts primaires, en représente une des zones les plus vastes. Par ailleurs, la Patagonie (Chili et Argentine), la Tasmanie (Australie), l'État de Washington (États-Unis) et la Colombie-Britannique (Canada) possèdent l'essentiel des forêts primaires tempérées.

En Europe

Au début du XXIe siècle, les forêts primaires ne représentent plus que 4 % de la surface forestière (en) en Europe (sans la fédération de Russie qui détient 97 % de la superficie totale de ces dernières), contre 27 % pour l'ensemble du monde[19].

Sur le continent, des grandes forêts signalées ou décrites par les auteurs de l'Antiquité (forêt d'Ardenne, forêt hercynienne), seules subsistent des vestiges de forêts primaires qui ne couvrent que 20 à 300 ha, ce qui ne leur permet pas d'accomplir toutes leurs potentialités : les plus importants massifs sont en Pologne (forêt de Białowieża), en Biélorussie (vallée alluviale de la Bérézina), en Bosnie-Herzégovine (Perućica), ou dans certaines zones dans l'extrême nord de la Scandinavie (99 000 ha dans le parc national Urho Kekkonen) et de la Russie ou sur les reliefs de Roumanie[20].

La laurisylve de Madère a gardé un caractère de forêt primaire par endroits.

En France

Malgré son important patrimoine forestier, la France ne présente presque pas de forêts primaires mais des forêts anciennes, si ce n'est en Guyane. Les réserves intégrales sont généralement choisies par l'ONF dans des forêts anciennes.

Dans une réserve biologique intégrale (RBDI/RBFI), toutes les opérations sylvicoles sont interdites, sauf cas particulier d'élimination d'essences exotiques invasives ou de sécurisation de cheminements ou voies longeant ou traversant la réserve.

En 1996, la chercheuse Annik Schnitzler-Lenoble dénonçait : « En France, dont près de 15 millions d'hectares sont boisés, le total des réserves intégrales, toutes de trop petite taille, ne dépasse pas 1 000 ha. La plus grande, la réserve du Ventron (300 ha), se situe dans les Hautes Vosges. D'autres forêts, dites subnaturelles, évoluent vers un stade dit naturel à partir d'anciennes prairies, ou par abandon total de la sylviculture »[21].

La situation est de nos jours plus contrastée avec :

- 64 373 ha pour la réserve biologique intégrale de Lucifer Dékou Dékou

- 2 600 ha pour la réserve biologique intégrale de la Sylve d'Argenson

- 2 531 ha pour la réserve biologique intégrale des Maures dans le massif des Maures, où quelques pratiques de cueillette, de chasse et d'apiculture restent autorisées[22]

- 2 160 ha pour la réserve biologique intégrale du Vercors, à Saint-Agnan-en-Vercors et Saint-Andéol[23]

Notes et références

- (en) Khan Towhid Osman, Forest Soils, Springer Science & Business Media, , p. 133

- FAO, Evaluation des ressources forestières mondiales 2010. Rapport Principal, FAO Éditions, , p. 13

- Potapov P., Yaroshenko A., Turubanova S., Dubinin M., Laestadius L., Thies C., Aksenov D., Egorov A., Yesipova Y., Glushkov I., Karpachevskiy M., Kostikova A., Manisha A., Tsybikova E., Zhuravleva I. (2008) [Mapping the World’s Intact Forest Landscapes by Remote Sensing]. Ecology and Society 13 (2):51

- Food and Agriculture Organization of the United Nations, La situation des forêts du monde 2020. Forêts, biodiversité et activité humaine, FAO, , p. 16.

- Nathalie Greslier, Jean-Pierre Renaud, Christophe Chauvin, « Les forêts subnaturelles de l'arc alpin français », Revue forestière française, t. XLVII, no 3, , p. 242.

- FAO, Evaluation des ressources forestières mondiales 2005. Progrès vers la gestion forestière durable, FAO Éditions, , p. 40

- Déborah Closset-Kopp, Sylvigenèse de la hêtraie-sapinière dans le contexte vosgien. Écologie, Environnement. Université Paul Verlaine - Metz, 2004, P.1

- (en) Luke Gibson, Tien Ming Lee, Lian Pin Koh, Barry W. Brook, Toby A. Gardner, Jos Barlow, Carlos A. Peres, Corey J. A. Bradshaw, William F. Laurance, Thomas E. Lovejoy, Navjot S. Sodhi, Primary forests are irreplaceable for sustaining tropical biodiversity, Nature, Archive, Volume 478, Issue 7369, 2011

- (en)Rhett D. Harrison, Tropical forests: Still vital when degraded; Nature 479, 178-179 doi:10.1038/479178d; 9 November 2011 (résumé en ligne)

- Annik Schnitzler-Lenoble ; L'extension de vraies réserves forestières est une nécessité scientifique ; En Europe, la forêt primaire, La Recherche, septembre 1996,

- R. Lofgren, « Importance et valeur d'un réseau de grandes forêts protégées. Situation des forêts anciennes naturelles et semi-naturelles d'Europe », Collection Rencontre Environnement, Conseil de l'Europe, 3, 1987.

- « Disparition accélérée des forêts vierges de la planète », sur Reporterre,,

- « En 2022, 4,1 millions d’hectares de forêt primaire tropicale ont disparu, l’équivalent de onze terrains de football par minute », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le )

- Erin Ross (2017) Amazon rainforest was shaped by an ancient hunger for fruits and nuts ; People living in the area thousands of years ago may have changed the forest around them in ways that are still visible today. nature News, publiée le 2 mars 2017 doi:10.1038/nature.2017.21576

- « Bref profil de Robin Chazdon », sur books.fr (consulté le )

- (en) Robin L. Chazdon, Second Growth : The promise of tropical forest regeneration in age of deforestation, Chicago (Ill.), The University of Chicago Press, , 472 p. (ISBN 978-0-226-11807-9, présentation en ligne)

- Elizabeth Pennisi, « Les apôtres de la reforestation naturelle », magazine Books, no 99 « La forêt et nous », (lire en ligne)

- « Association Francis Hallé pour la forêt primaire »

- Situation des forts du monde 2007, FAO, , p. 28.

- Giurgiu, V., Donita, N., Bandiu, C., Radu, S., Cenusa, R., Dissescu, R., Stoiculescu, C., & Biris, I.A. (2001), Les forêts vierges de Roumanie. Asbl Forêt wallonne, Belgique

- Annik Schnitzler-Lenoble, « En Europe, la forêt primaire », La Recherche, no 290, , p. 68 (lire en ligne)

- Arrêté du 18 juin 2008 portant création de la réserve biologique intégrale et réglementant les activités humaines dans la série d’intérêt écologique général de la forêt domaniale des Maures

- Arrêté du 16 octobre 2009 portant création de la réserve biologique intégrale du Vercors

Annexes

Bibliographie

- Annik Schnitzler-Lenoble ; « En Europe, la forêt primaire ; L'extension de vraies réserves forestières est une nécessité scientifique » ; La Recherche.

- (en) E.W. Jones, « The structure and reproduction of the virgin forest of the North temperate zone », The New Phytologist, 44 , 1945.

- (en) R.A.A. Oldeman, Forests : elements of silvology, Springer-Verlag, New York, 1990.

- (en) J.B. Falinski, Vegetation dynamics in temperate lowland primeval forests, Geobotany 8, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1986.

- (en) F.E. Clements, Plant succession, An analysis of the development of vegetation, Carnegie Inst. Washington Publ., 1916 ; H.A. Gleason, « The individualistic concept of the plant association », Bull. Torrey Bar. Club, 53 , 7-26, 1926.

- D.-Y. Alexandre, « La Survie de la forêt tropicale », La Recherche, 244, juin 1992.

- (en) C.G.J. Van Steenis, Basic principles of rainforest sociology, Study of tropical vegetation, Actes du colloque de Kandy , Unesco, 1958.

- R. Carbiener, « Les Écosystèmes forestiers : aspects fonctionnels liés à l'évolution bio-géographique et aux influences anthropiques », Colloques phytosociologiques , XX, 1991.

- F. Terrasson, La Peur de la nature, Sang de la Terre, 1988.

- D. Carbiener, Les Arbres qui cachent la forêt, La Gestion forestière à l'épreuve de l'écologie, Edisud, Aix-en-Provence, 1995.

- (en) L.D. Harris, The Fragmented Forest, Chicago Press, 1984.

- (en) F. Hallé, A.A. Oldeman et N. Tominson, Tropical Trees and Forests : An Architectural Analysis, Springer, 1978.

Articles connexes

- Agroforesterie

- Écologie des insectes forestiers

- Forêt ancienne

- Forêt boréale et forêt amazonienne (les plus grandes forêts vierges au monde)

- Fragmentation des forêts

- Gestion durable des forêts, FSC

- Naturalité (environnement)

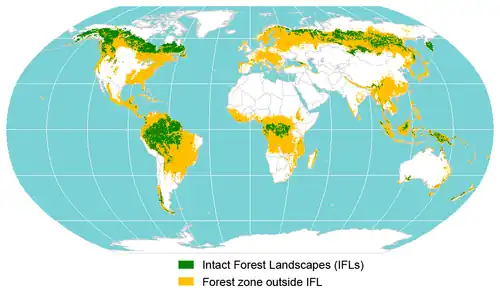

- Paysage forestier intact

- Paysage naturel

- Gestion prosilva, Sylviculture, Forêt modèle

- Produits forestiers autres que le bois

- Réensauvagement

- Réserve naturelle nationale de la forêt de la Massane

- Francis Hallé

Lien externe

- Note INRA sur les "fragiles reliques de la forêt européenne" (Biodiversié, Science et Gouvernance, Paris 2005)