Dampierre-sur-Boutonne

Dampierre-sur-Boutonne est une commune du Sud-Ouest de la France située dans le département de la Charente-Maritime (région Nouvelle-Aquitaine).

| Dampierre-sur-Boutonne | |||||

La rue d'Aulnay à Dampierre-sur-Boutonne. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Charente-Maritime | ||||

| Arrondissement | Saint-Jean-d'Angély | ||||

| Intercommunalité | Vals de Saintonge Communauté | ||||

| Maire Mandat |

Jean-Michel Gautier 2020-2026 |

||||

| Code postal | 17470 | ||||

| Code commune | 17138 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Dampierrois | ||||

| Population municipale |

279 hab. (2020 |

||||

| Densité | 20 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 46° 04′ 02″ nord, 0° 24′ 51″ ouest | ||||

| Altitude | Min. 31 m Max. 83 m |

||||

| Superficie | 14,04 km2 | ||||

| Unité urbaine | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Matha | ||||

| Législatives | Troisième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Charente-Maritime

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | www.dampierre-sur-boutonne.fr | ||||

Ses habitants sont appelés les Dampierrois et les Dampierroises[1].

Le village de Dampierre-sur-Boutonne est surtout connu pour son château de style Renaissance[2], plutôt rare dans la région, et pour son conservatoire du baudet du Poitou.

Géographie

Situation géographique

La commune de Dampierre-sur-Boutonne est située dans la partie occidentale de l'ancien canton d'Aulnay auquel elle appartenait et qui, maintenant, fait partie de nouveau canton de Matha depuis la refonte de la carte cantonale du département en 2014.

Le village est desservi par la route départementale D 121 et D 115 qui relie Aulnay-de-Saintonge, ancien chef-lieu de canton, à Surgères.

La commune est située à 19 km au nord-est de Saint-Jean-d'Angély, à 28 km à l'est de Surgères et à 8 km à l'ouest d'Aulnay-de-Saintonge qui était le chef-lieu du canton le plus étendu de la Charente-Maritime jusqu'en 2014. Son nouveau "chef-lieu de canton" qui est la petite ville de Matha est situé à plus d'une trentaine de kilomètres au sud-est de Dampierre-sur-Boutonne mais n'exerce aucune influence urbaine sur l'ensemble de la commune.

Confinée dans les marges septentrionales de la Saintonge, la commune de Dampierre-sur-Boutonne est limitrophe du département voisin des Deux-Sèvres avec la commune de Le Vert.

En Charente-Maritime, elle était également limitrophe de l'ancien canton de Loulay avec les communes voisines de Coivert et de Saint-Séverin-sur-Boutonne, ces deux dernières communes font maintenant partie du nouveau canton de Matha depuis 2014.

Malgré son enclavement dans une région fortement rurale et boisée et son emplacement dans les marges nord-est du département, Dampierre-sur-Boutonne se trouve placée dans la mouvance de Saint-Jean-d'Angély. L'influence urbaine de la cité angérienne s'y fait nettement ressentir, cette ville étant le centre principal du nord de la Saintonge.

Un site de méandre dans la vallée de la Boutonne

La commune de Dampierre-sur-Boutonne est située dans la verdoyante vallée de la Boutonne qui est le principal affluent de rive droite de la Charente.

Au site du village de Dampierre, la Boutonne s'encaisse en une vallée dissymétrique où sa rive gauche est abrupte tandis que la rive droite est en pente beaucoup plus douce.

Le village occupe le site d'un profond méandre et s'est développé originellement sur la rive gauche de la Boutonne. Sur cette partie de la vallée, la répartition de l'habitat est désormais étagée. Originellement, le village s'est formé autour de son église et d'un ancien château fort aujourd'hui totalement disparu. L'église, qui fut édifiée au XIIe siècle, est implantée sur un tertre qui domine toute la vallée de la Boutonne.

La rive droite de la Boutonne abrite le site du château, de style Renaissance, construit en fait sur deux îlots, dans le courant du XVIe siècle. Il a progressivement agrégé autour de lui le village bas, en partie édifié le long de la rivière. La place centrale, au pied du versant abrupt de la rive gauche, abrite les commerces et les activités du cœur du village et tient lieu de petit carrefour routier où se rejoignent les routes d'Aulnay, de Surgères, de Saint-Jean-d'Angély et de La Villedieu.

La rivière Boutonne s'écoule dans une vallée dissymétrique qui, dans ses parties évasées et basses au nord et au sud du village, inondent régulièrement des prairies pendant les hivers et les débuts du printemps. Ces prairies alluviales et inondables sont d'excellentes terres fertiles et ont reçu le toponyme médiéval très évocateur de les Mottes et Prairie des Mottes[3].

Dans cette vallée pittoresque et verdoyante de la vallée de la Boutonne qui s'écoule dans des méandres profonds, de nombreuses petites îles sans nom se sont formées. Deux d'entre elles portent le site agreste et arboré du château de Dampierre au cœur même du village. Parmi les nombreux bras de rivière à l'origine de ces îles alluviales, l'un se nomme la Vieille Boutonne et, en raison de son débit satisfaisant, faisait tourner deux moulins à eau en aval du village. Ces îles qui sont inhabitées sont fréquemment inondées lors des crues hivernales mais elles se distinguent par une végétation variée où abondent, parmi des peupleraies de plantation récente, des noisetiers ou coudriers, des aulnes, parfois encore appelés localement vergnes, et des frênes.

Une commune boisée

Dans sa partie septentrionale, la commune jouxte la Forêt de Chizé qui, avec la Forêt d'Aulnay, sont des reliques de l'antique Sylve d'Argenson.

Dans sa partie orientale, le territoire communal partage avec la commune voisine de La Villedieu une grande forêt de feuillus dénommée Bois de la Villedieu comprenant entre autres le Bois de la Demoiselle', les Chétifs Bois, le Grand Bois. Le Bois de la Villedieu sert de trait d'union forestier entre les grands massifs domaniaux de Chizé, à l'ouest, et d'Aulnay, à l'est. C'est dans cette partie de la commune de Dampierre que commence le Pays de la Sylve d'Argenson[4].

La couverture forestière occupe encore le tiers de la superficie totale de la commune, soit 451 hectares sur les 1 404 hectares de l'ensemble du territoire municipal de Dampierre-sur-Boutonne[5].

La vallée de la Boutonne est un long ruban de peupliers dont l'exploitation a été encouragée dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. La sylviculture locale avait alors favorisé l'implantation d'une petite scierie en 1947, puis celle-ci convertit ses activités dans la fabrication d'emballages et de caisses en bois de peupliers. Mais à partir des années 1960, l'usine devient une unité de déroulage de bois exotiques et de fabrication de contreplaqués qui compta jusqu'à une centaine d'emplois. Cette usine ferma ses portes en 1976[6].

Communes limitrophes

|

Saint-Séverin-sur-Boutonne, vallée de la Boutonne |

Le Vert (Deux-Sèvres) |

Chizé (Deux-Sèvres) |

|

| Coivert | N | La Villedieu | ||

| O Dampierre-sur-Boutonne, vallée de la Boutonne E | ||||

| S | ||||

| Blanzay-sur-Boutonne, vallée de la Boutonne |

Saint-Georges-de-Longuepierre | Aulnay sur 30 m |

Climat

Le climat est de type océanique aquitain : la pluviométrie est relativement élevée en automne et en hiver et les hivers sont doux. L'été reste tempéré grâce à la brise marine. Deux vents venant de l'océan, le noroît et le suroît, soufflent sur les côtes du département. L'ensoleillement de la côte charentaise est très important : avec 2 250 heures par an, il est comparable à celui que connaît une partie de la côte méditerranéenne[7].

Les relevés de la station météorologique de La Rochelle entre 1946 et 2000 permettent de déterminer quelques dates majeures au point de vue climatique en Charente-Maritime : ainsi, au cours de cette période, la température la plus froide est relevée le 15 février 1956 : -13,6 °C.

Un pic de température (dépassé seulement au cours de la canicule de 2003) est atteint le 8 juillet 1982 avec près de 39 °C à l'ombre.

Si 1953 est considérée comme l'année la plus sèche, 2000 est au contraire la plus pluvieuse[8].

La Charente-Maritime est le département français qui a été le plus durement touché par la tempête Martin du 27 décembre 1999. Les records nationaux de vents enregistrés ont été atteints avec 198 km/h sur l'île d'Oléron et 194 km/h à Royan.

Données générales

| Ville | Ensoleillement |

Pluie | Neige | Orage | Brouillard |

|---|---|---|---|---|---|

| Médiane nationale | 1 852 | 835 | 16 | 25 | 50 |

| Dampierre-sur-Boutonne | 2250 | 755 | 1 | 13 | 26 |

| Paris | 1 662 | 637 | 12 | 17 | 8 |

| Nice | 2 724 | 733 | 1 | 27 | 1 |

| Strasbourg | 1 693 | 665 | 26 | 28 | 51 |

| Brest | 1 530 | 1 210 | 7 | 12 | 76 |

| Bordeaux | 2 035 | 944 | 3 | 31 | 69 |

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | 3,4 | 2,8 | 5,4 | 7,4 | 10,7 | 13,7 | 15,8 | 15,7 | 13,7 | 10,5 | 6,3 | 3,9 | 9,2 |

| Température moyenne (°C) | 5,9 | 6,9 | 8,7 | 11,1 | 14,3 | 17,5 | 19,8 | 19,6 | 17,8 | 14,2 | 9,4 | 6,6 | 12,7 |

| Température maximale moyenne (°C) | 8,5 | 9,9 | 12,1 | 14,7 | 17,9 | 21,3 | 23,8 | 23,5 | 21,8 | 18 | 12,6 | 9,2 | 16,1 |

| Ensoleillement (h) | 84 | 111 | 174 | 212 | 239 | 272 | 305 | 277 | 218 | 167 | 107 | 85 | 2 250 |

| Précipitations (mm) | 82,5 | 66,1 | 57 | 52,7 | 61,1 | 42,9 | 35,1 | 46,4 | 56,5 | 81,6 | 91,8 | 81,8 | 755,3 |

Urbanisme

Typologie

Dampierre-sur-Boutonne est une commune rurale[Note 1] - [10]. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[11] - [12]. La commune est en outre hors attraction des villes[13] - [14].

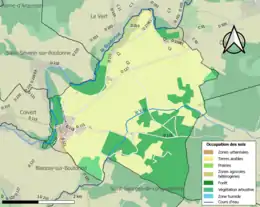

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (65,3 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (68,3 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (61,6 %), forêts (29,4 %), zones urbanisées (2,8 %), zones agricoles hétérogènes (2,8 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (2,5 %), prairies (0,9 %)[15].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Dampierre-sur-Boutonne est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations et séisme (sismicité modérée). Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses[16]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[17].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment la Boutonne et le Vau. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1993, 1999 et 2010[18] - [16].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 0,1 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (54,2 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 220 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 1 sont en en aléa moyen ou fort, soit 0 %, à comparer aux 57 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[19] - [Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[20].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par des mouvements de terrain en 1999 et 2010[16].

Risques technologiques

Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par une ou des infrastructures routières ou ferroviaires importantes ou la présence d'une canalisation de transport d'hydrocarbures. Un accident se produisant sur de telles infrastructures est susceptible d’avoir des effets graves sur les biens, les personnes ou l'environnement, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence[21].

Toponymie

Le nom du village est attesté sous les formes latinisées [castrum] Dumpetra[22], puis Dompetro, enfin une forme romane Dompere à la fin du Moyen Âge[23], un manuscrit cite le nom de Saint-Pierre-sur-Votonne[22]. En fait, il ne se référait pas au site même du village mais plutôt à celui de l'église paroissiale.

Dampierre est un hagiotoponyme caché. Le nom du village provient simplement du nom de l'église Saint-Pierre, en latin ecclésiastique Sanctus Petrus. Le terme sanctus qui signifie saint a eu en latin d'église un synonyme, celui de dominus signifiant maître. Les deux vocables deviennent dans la période médiévale des synonymes et, ce, jusqu'à l'époque capétienne. Dominus a donné le gallo-roman DOMNU qui explique les formes anciennes en Dom-, ainsi que les toponymes en Dom- (cf. Dommartin, Domjean, etc.), mais dans la plupart des cas, Dom- a évolué en Dam- (cf. Dammartin, etc.), tout comme DOMNA a donné dame, forme féminine. Le développement particulier du o s'explique par le fréquent emploi proclitique du mot, notamment devant les noms propres[24].

Histoire

Une origine romaine certaine

Lors de l'annexion du territoire des Santons par les Romains au premier siècle avant l'ère chrétienne, ces derniers firent fortifier des sites présentant des intérêts stratégiques évidents. Le site primitif dénommé le Châtelier dans la commune de Dampierre se présentait idéalement pour l'établissement d'un castrum, camp fortifié romain dont il reste aujourd'hui d'intéressants vestiges.

Un essor médiéval exceptionnel

Le développement médiéval du village est apparu au XIe siècle avec l'implantation d'un premier château fort, alors dénommé Château-Gailhard[25]. Celui-ci fut bâti sur la butte surplombant la vallée de la Boutonne[26]. Le château de Dampierre, relevant alors de l'ancienne province du Poitou, fut amené en mariage par Pétronille de Dampierre au seigneur de Surgères en 1027.

À l'intérieur des fortifications médiévales se trouvait l'église castrale datant du Xe siècle et qui était à l'origine une chapelle fondée à la suite d'un orage dont la légende rapporte qu'une clef y fut gravée sur le rocher[27]. Elle fut remaniée dans le style roman poitevin au début du XIIe siècle et appartenait à la puissante abbaye de Saint-Cyprien de Poitiers. Cette dernière fut dédiée à saint Pierre, nom de l'apôtre, et donna son nom au village. De son église castrale du Xe siècle, il ne lui reste que la tour d'escalier octogonale qui donnait accès au clocher.

Grâce à sa fontaine aux eaux réputées curatives[28], le village devint dès le Moyen Âge un lieu de pèlerinage de la Saint-Barnabé et de foires importantes dont la tradition a perduré jusqu'au XIXe siècle.

Le bourg devint aux XIIe et XIIIe siècles un centre religieux particulièrement actif avec sa chapelle des pèlerinages, son couvent de religieux carmes et son hôpital Saint-Bernard[27]. Seule a subsisté dans la période actuelle l'église paroissiale Saint-Pierre sur la butte qui domine tout le village et sa vallée.

Le village était effectivement un centre économique remarquablement bien développé à l'époque médiévale puisqu'il possédait sur la rive droite de la Boutonne deux moulins à eau, le moulin de la Vieille-Boutonne et le moulin Gâteau. En fait, ces deux meuneries faisaient partie des quatorze moulins à eau en activité sur les bords de la Boutonne au milieu du Moyen Âge[29]. À cela s'ajoutait une huilerie qui "était reliée à Aulnay-de-Saintonge par le chemin des huiliers à travers la forêt de Villedieu"[30]. Par ailleurs, ce moulin à huile dut avoir une grande importance locale puisque la route qui relie actuellement le village à Aulnay-de-Saintonge est encore appelée le "chemin des Huiliers"[31].

L'importance de cette époque féodale est remarquablement inscrite dans la toponymie des nombreux lieux-dits de la commune et atteste que le village connut un essor remarquable dès le milieu du Moyen Âge. Ainsi les appellations le Vieux Fief, le Fief Neuf, le Fief Boucard, la Garenne, les Ouchettes sont-ils encore présents dans les documents cartographiques[32]. Ces toponymes révèlent également l'emprise du château féodal et du seigneur des lieux sur le village et ses dépendances.

Quand le Poitou, auquel appartenait la paroisse de Dampierre, fut dominé par les Anglais à l'époque de la guerre de Cent Ans, cette province fut peu à peu reconquise par Du Guesclin qui, en 1373, s'empara du château médiéval, le détruisit et en confisqua les terres[26].

Après la période troublée de la guerre de Cent Ans, le village retrouva une certaine prospérité et dès la seconde partie du XVe siècle, son église paroissiale fut restaurée avec notamment la reconstruction du mur sud de la nef[27]. Plus tard, à la fin du XVe siècle, un nouveau château fut construit mais, cette fois-ci, dans une petite île au milieu de la vallée de la Boutonne en contrebas du village.

Le village pendant la Renaissance et les guerres de religion

C'est donc à partir de 1495 qu'un noble du nom de François de Clermont commença la construction du château actuel sur une île enserrée par la Boutonne. Mais les travaux ne furent achevés qu'en 1550 avec la réalisation de la double galerie par Claude de Clermont et sa femme, Jeanne de Vivonne[26].

Dans le même temps, l'église romane du XIIe siècle fut agrandie. Son abside et son chœur romans furent flanqués au sud d'une chapelle seigneuriale de style Renaissance[26].

Dans cette période fastueuse pour le village, le château reçut la visite du roi François Ier où, pendant l'hiver 1539, le roi - né à Cognac - y coucha après une chasse en forêt de Chizé. Il fut également le centre d'une petite cour littéraire sous la bienveillance du roi Henri II.

Le village comme le château n'échappèrent pas aux affres des guerres de Religion qui secouèrent cette région précocement acquise aux idées de la Réforme protestante. Dans la nuit du 22 janvier 1586, le château fut assiégé par les protestants mais il put être préservé d'un véritable désastre par l'arrivée du gouverneur Malicorne, qui fit pendre les assaillants. Deux années plus tard, en 1588, lors de la huitième guerre de Religion, le château de Dampierre est de nouveau assiégé et pris par le prince de Condé. Au XIXe siècle, les traces de ce camp étaient encore visibles avec des restes des ouvrages de retranchement[33].

En 1621, alors qu'il était en route pour assiéger Saint-Jean-d'Angély, le roi Louis XIII séjourna au château de Dampierre-sur-Boutonne.

Pendant les graves évènements de la Révolution française, le château de Dampierre connut de sévères mutilations et fut vidé de ses occupants qui furent contraints à l'exil[27].

Le XIXe siècle : apogée et déclin

Du début du XIXe siècle jusqu'à la première moitié du Second Empire, la commune qui était alors deux fois plus peuplée qu'aujourd'hui connaissait une vie rurale et agricole remarquablement active.

Outre ses foires de la Saint-Barnabé qui faisaient sa réputation, Dampierre possédait quatre moulins à eau sur les bords de la Boutonne, un four à chaux et une tuilerie[34].

Les terres agricoles étaient destinées principalement à la culture du blé, du chanvre et du lin, tandis que sur les coteaux les mieux exposés la vigne était plantée et procurait des revenus intéressants. Le commerce consistait en vins, particulièrement les blancs, pour la fabrication des eaux-de-vie.

Dans la vallée de la Boutonne, les prairies étaient entretenues pour l'élevage du baudet du Poitou dont la région commençait à en faire une spécialité locale.

En 1851, le château de Dampierre fut réhabilité après avoir été racheté. Son site remarquable a dès lors - et, ce, depuis cinq générations - fait l'objet d'entretiens, de restaurations et d'animations réguliers[28].

Après le désastre de la crise du phylloxéra qui n'épargna pas le village de Dampierre et toutes les communes alentour à partir de la sombre période 1875-1880, la région devint une terre d'élevage bovin pour la production laitière et se spécialisa notamment dans l'élevage du baudet du Poitou, surtout la commune voisine de Blanzay-sur-Boutonne.

Le village commença véritablement à être affecté par le phénomène de l'exode rural dans le dernier tiers du XIXe siècle et perdit rapidement de la population. Il passa de 739 habitants en 1866 à 560 en 1901, perdant un quart de sa population en moins d'une génération, ce qui est considérable.

Resté à l'écart de la Révolution des transports, il fait partie des villages qui n'ont pas connu le chemin de fer. Bien que Dampierre possédait une école communale bien avant la loi Falloux appliquée sous la IIe République et un bureau de poste qui fut ouvert en juillet 1894[35], la commune ne put faire face au mouvement de déprise rurale qui s'amplifia au siècle suivant et qui toucha également tout le canton d'Aulnay.

Le XXe siècle : un siècle de léthargie

Au début du XXe siècle, les prairies bordant la vallée de la Boutonne se couvrirent de peupleraies - avec introduction de la variété dite blanc du Poitou - qui fournissaient alors des revenus importants à leurs propriétaires et assuraient un renouveau économique pour les communes riveraines de la rivière. La populiculture connut son apogée dans l'entre-deux-guerres et favorisa la création d'une scierie à Dampierre qui cependant ferma ses portes en 1976.

Pendant la sombre période de l'Occupation par les troupes nazies entre juin 1940 et septembre 1944, le petit village de Dampierre s'illustra héroïquement pour avoir abrité des Juifs qui furent protégés par les époux Filagre et un ami de ce couple, Arsène Viaud, tous trois reconnus aujourd'hui comme les douze Justes parmi les Nations de Charente-Maritime[36].

C'est à partir des années 1960 que les plantations de peupliers furent progressivement délaissées au profit de la maïsiculture intensive.

Dans le même temps, les moulins à eau cessèrent un à un leurs activités, seule subsista jusqu'en 1977 une minoterie en bordure de la Boutonne, celle qui est encore visible sur la route de Surgères à la sortie du village. Cette ancienne meunerie succédait au moulin de Ville-des-Eaux qui, à l'origine, était équipée de trois roues et était alimentée par un bief d'une longueur de 200 mètres pour une largeur de douze mètres. Ses meules constituées de poudingues ou de brèches provenaient exclusivement du département voisin des Deux-Sèvres car le calcaire local ne convenait pas pour la mouture du grain[37].

Si Dampierre-sur-Boutonne est devenue une commune rurale dont l'économie agricole est fortement spécialisée dans la céréaliculture intensive, le village a trouvé aujourd'hui un nouveau souffle dans le développement du tourisme.

Administration

C'est le 16 janvier 1893 que la commune a fait ajouter au nom du village celui de la rivière pour se faire nommer officiellement Dampierre-sur-Boutonne[22].

Liste des maires

Canton

La commune de Dampierre-sur-Boutonne appartient depuis mars 2015 au canton de Matha, après avoir longtemps dépendu du canton d'Aulnay.

Intercommunalité

La commune adhéra de 1994 à 2013 à la communauté de communes du canton d'Aulnay-de-Saintonge dont le siège administratif était situé à Aulnay-de-Saintonge. Depuis le , la commune adhère à la Communauté de communes des Vals de Saintonge qui regroupe les communes du nord-est de la Charente-Maritime et dont le siège se trouve à Saint-Jean-d'Angély.

Démographie

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[38]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[39].

En 2020, la commune comptait 279 habitants[Note 2], en augmentation de 2,2 % par rapport à 2014 (Charente-Maritime : +2,92 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

La situation contemporaine de l'évolution démographique de la commune de Dampierre-sur-Boutonne

Dampierre-sur-Boutonne est avant tout un petit village qui fut, pourtant, dans un passé pas si lointain un des bourgs les plus actifs et les plus peuplés de son canton.

Cette situation découle des conséquences de l'exode rural depuis le début du XXe siècle. Depuis les années 1950, la perte démographique est quasi continuelle étant due à la fois au fort phénomène de déprise rurale qui a durement affecté la commune et à la fermeture des petites usines (scierie et minoterie).

Dampierre-sur-Boutonne appartient à une zone de faible attractivité démographique qui englobe tout le canton d'Aulnay, c'est-à-dire la partie nord-est du département de la Charente-Maritime. Ce canton est le moins densément peuplé de tous les cantons de la Charente-Maritime (20 hab./km2 en 2007) et correspond à celui qui affiche une décroissance démographique constante depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale.

Cependant, la stabilisation de la population depuis les années 2000 peut faire espérer à un renversement favorable de la situation démographique de la commune dans les années à venir.

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement âgée. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 14,8 %, soit en dessous de la moyenne départementale (29 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 48,7 % la même année, alors qu'il est de 34,9 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 147 hommes pour 137 femmes, soit un taux de 51,76 % d'hommes, largement supérieur au taux départemental (47,85 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Économie

Emploi

La commune abrite une population légèrement moins active que la moyenne nationale (40,1 % contre 45,2 %), avec cependant un taux d'activité des 25-59 supérieur aux chiffres nationaux (86 % contre 82,2 %). Les catégories socio-professionnelles les mieux représentées sont les ouvriers (35,7 %), suivis des artisans (17,9 %), des employés et des agriculteurs (14,3 % pour chaque catégorie), des professions intermédiaires (10,7 %) et des cadres (7,1 %)[44].

Le taux de chômage était légèrement inférieur à la moyenne nationale en 1999, touchant 12,6 % de la population active (soit 15 personnes)[44].

Les retraités forment une importante composante de la population (29,6 %), suivant les actifs (40,1 %) et devant les jeunes scolarisés (22,2 %)[44].

De la prédominance de la polyculture à celle de la céréaliculture

L'économie agricole de la commune de Dampierre-sur-Boutonne repose avant tout sur la polyculture mais cette dernière a beaucoup évolué dans le dernier siècle.

Les activités agricoles ont longtemps été dominées par la viticulture pour la production des eaux-de-vie de cognac qui a atteint son paroxysme en 1875, année où le phylloxéra a ruiné l'économie locale comme partout ailleurs dans la Saintonge.

À partir du début du XXe siècle, les vignes ayant été arrachées, les agriculteurs se sont ensuite tournés vers la polyculture avec l'élevage laitier prédominant dont le cheptel alimentait la laiterie et fromagerie coopérative de Saint-Pierre-de-l'Isle[45].

Dans les années 1980, la céréaliculture intensive a gagné l'ensemble de la commune avec la mise en culture du blé, du maïs, du tournesol et du colza. Mais la culture du blé a toujours constitué une activité traditionnelle où, dès le XIXe siècle, un moulin à blé fonctionnait sur la rive droite de la Boutonne face au site du château actuel. Il fut transformé en une importante minoterie en 1912, mais cette entreprise a cessé ses fonctions en 1977. L'ancien bâtiment est toujours visible à la sortie du village sur la route de Surgères[46].

Aujourd'hui, les céréales sont stockées dans d'importants silos à grains au nord-est du village, sur la route de La Villedieu. Ils appartiennent à un puissant groupement coopératif céréalier du département.

La place occupée par la sylviculture et notamment la populiculture est aujourd'hui devenue marginale depuis qu'elle ne fait plus tourner la petite usine locale.

Le tourisme

La commune de Dampierre-sur-Boutonne ne manque pas d'atouts pour le développement de l'économie touristique malgré son enclavement loin des grands axes de communication et son emplacement dans une zone de forte déprise rurale.

Tout d'abord, le cadre pittoresque du village dans un site de méandre encaissé et dans une vallée fluviale verdoyante constitue un atout majeur pour son essor touristique. La commune a d'ailleurs fait aménager un terrain de camping municipal[47] en bordure de la Boutonne dès les années 1960.

Mais le tourisme local est fortement stimulé par la présence du château de Dampierre qui demeure à lui seul le principal centre d'attraction touristique et culturel du village. Si ce château est mentionné dans nombre de guides touristiques, il figure également dans la prestigieuse Route historique des trésors de Saintonge, gage de sa promotion touristique en Charente-Maritime[48]. Le château de Dampierre-sur-Boutonne fait partie des trois sites touristiques majeurs de tout le canton d'Aulnay[49].

À l'est du village, au petit hameau de la Tillauderie, se trouve l'asinerie du Poitou qui constitue le second pôle d'attraction touristique de la commune ne cessant d'attirer d'année en année de nouveaux visiteurs[50].

Enfin, situé idéalement entre la célèbre église romane d'Aulnay-de-Saintonge, un pur joyau de l'art religieux inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO[51], et la grande forêt de Chizé avec son parc zoologique de 25 hectares[52], le village de Dampierre-sur-Boutonne est devenu une étape touristique quasi incontournable.

Patrimoine religieux et civil

Le Château de Dampierre

Le château de Dampierre-sur-Boutonne, de style Renaissance, dont les travaux ont débuté tout à la fin du XVe siècle, a été achevé au milieu du XVIe siècle par les Clermont.

Situé au bord de la Boutonne sur deux îlots arborés, ce château se distingue par un corps de logis avec deux grosses tours rondes à mâchicoulis et deux belles galeries superposées qui font la renommée de ce château rare dans la région.

Il fut visité par le roi François Ier et il fut démantelé par Condé pendant les guerres de religion. Il abrita sous Henri II une cour littéraire autour de Jeanne de Vivonne et de la Duchesse de Retz[53].

Il reçut également l'insigne visite du roi Louis XIII avant le siège de Saint-Jean-d'Angély.

Le Château de Dampierre-sur-Boutonne en images

L'entrée au site du château de Dampierre-sur-Boutonne.

L'entrée au site du château de Dampierre-sur-Boutonne. Les toits du château de Dampierre-sur-Boutonne.

Les toits du château de Dampierre-sur-Boutonne. Une des deux tours crénelées du château de Dampierre-sur-Boutonne.

Une des deux tours crénelées du château de Dampierre-sur-Boutonne. Le château de Dampierre-sur-Boutonne derrière les frondaisons.

Le château de Dampierre-sur-Boutonne derrière les frondaisons.

L'église Saint-Pierre

Située sur la butte qui surplombe le village et la pittoresque vallée de la Boutonne, l'église Saint-Pierre, de style roman, date du XIIe siècle, mais elle a été remaniée à la fin du XVe siècle, puis fut agrandie d'une chapelle latérale de style Renaissance dans le courant du XVIe siècle.

Depuis le , cet édifice religieux doté d'un curieux clocher est classé monument historique[54].

La fontaine Saint-Barnabé

La fontaine Saint-Barnabé fait partie du petit patrimoine rural du village de Dampierre-sur-Boutonne et est située en contrebas de la route d'Aulnay. Elle a joué un rôle très important dans la vie de ce village étant à l'origine des foires de la Saint-Barnabé qui ont lieu le 11 juin de chaque année et qui, au Moyen Âge, avait fait de Dampierre le centre d'un important pèlerinage. Ses eaux réputées curatives portèrent en effet la renommée du village bien au-delà des limites de sa seule paroisse. Jusqu'en 1836, la fontaine était accessible par quelques marches et son accès était gardée par un lion en pierre tandis qu'une statue du saint éponyme était logée dans une niche en pierre sur un des côtés du mur. La pompe fut ajoutée au petit édifice dans le courant du XIXe siècle[55].

Le camp romain

Les vestiges d'un camp romain, qui se situent au lieu-dit le Châtelier en bordure de la Boutonne, sur sa rive gauche, et au nord du village de Dampierre, sont inscrits à l'inventaire des monuments historiques depuis le [56].

Asinerie nationale du baudet du Poitou

L'asinerie du baudet du Poitou est le lieu d'élevage conservatoire de l'âne du Poitou[57]. Après une présentation détaillée du monde asin au travers d'une muséographie interactive, l'asinerie propose des Balades à dos d'âne dans le marais et la découverte d'animaux d'exception, les races mulassières du Poitou : le baudet du Poitou, le cheval de trait poitevin et la mule poitevine.

La visite guidée permet d'aborder l'histoire de ces animaux remarquables, les techniques d'élevage passées et présentes, les moyens de sauvegarde mis en place à l'asinerie pour le baudet du Poitou et comprend notamment un moment fort et inoubliable : le contact direct avec les ânes dans leur pré.

L'asinerie est ouverte au public et propose de nombreuses activités adaptées aux familles et aux groupes (scolaires, centres de loisirs, comités d'entreprise, personnes handicapées).

Le patrimoine rural de Dampierre-sur-Boutonne en images

La place du château de Dampierre-sur-Boutonne.

La place du château de Dampierre-sur-Boutonne. L'ancienne école communale de Dampierre-sur-Boutonne.

L'ancienne école communale de Dampierre-sur-Boutonne. La fontaine Saint-Barnabé dans le village de Dampierre-sur-Boutonne.

La fontaine Saint-Barnabé dans le village de Dampierre-sur-Boutonne. Le monument aux morts sur la place de l'Église.

Le monument aux morts sur la place de l'Église.

Personnalités liées à la commune

- En 1373, le connétable Du Guesclin s'empara du premier château fort médiéval de Dampierre.

- Au XVIe siècle, le village et son château reçurent la visite du roi François Ier.

- En 1621, Dampierre reçut la visite du roi Louis XIII qui fut accueilli dans le château de Dampierre avant le siège de Saint-Jean-d'Angély.

- La commune de Dampierre-sur-Boutonne a le grand honneur de compter trois « Justes parmi les Nations » sur les douze que compte la Charente-Maritime. Ces personnes au courage émérite et à l'humilité exemplaire ont vaillamment agi pour protéger des Juifs réfugiés dans la commune des exactions commises par les Nazis pendant l'occupation du département entre 1940 et 1945. Il s'agit d'Alphonsine Filagre, de Marcel Filagre et d'Arsène Viaud[58] - [36].

Bibliographie

- Jean Combes et Jacques Daury (ouvrage collectif sous la direction de), Guides des départements - La Charente-Maritime, éditions du Terroir, 1985. (Monographie communale sur Dampierre-sur-Boutonne en p.p. 75/76).

- Jean-Luc Flohic (ouvrage collectif sous la direction de), Le Patrimoine des communes de la Charente-Maritime, éditions Flohic - Collection Le Patrimoine des communes de France. (Monographie sur la commune de Dampierre-sur-Boutonne, Tome 1, p.p. 119/122).

- M.A. Gautier, Le Dictionnaire des communes de la Charente-Maritime - Notices communales (réédition de la Statistique du département de la Charente-Inférieure de 1839), éditions Les chemins de la Mémoire, Saintes. (Notice communale sur Dampierre-sur-Boutonne, p.p. 134/135).

- Michel de la Torre, Charente-Maritime - L'art et la nature de ses 472 communes, éditions Nathan, Paris, 1985. (Notice sur Dampierre-sur-Boutonne)

Voir aussi

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Références

- Les gentilés de Charente-Maritime

- Le Château de Dampierre-sur-Boutonne sur le site de Romanes.com

- François JULIEN-LABRUYERE, A la recherche de la Saintonge maritime, éditions Rupella, 1980, p. 220.

- Indication cartographique mentionnée dans la carte IGN n°1530E - Carte topographique Série Bleue - Itinéraires de randonnée - Mars 2008.

- « Le canton d'Aulnay dans France, le trésor des régions », sur tresordesregions.mgm.fr.

- « L'ancienne usine Barreau de Dampierre-sur-Boutonne », sur inventaire.poitou-charentes.fr.

- « Données Météo France », sur www.meteofrance.com.

- « Relevés Météo-France de 1946 à 2000, sur le site Bernezac.com. »

- « Climatologie mensuelle à La Rochelle », sur infoclimat.fr (consulté le )

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Dampierre-sur-Boutonne », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Charente-Maritime », sur www.charente-maritime.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque inondation.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Dampierre-sur-Boutonne », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Charente-Maritime », sur www.charente-maritime.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque transport de matières dangereuses.

- Jean-Marie Cassagne et Mariola Korsak, Origine des noms de villes et villages de la Charente-Maritime, éditions Bordessoules, p.111

- Ibid., p. 111 et 114.

- Site du CNRTL : étymologie de dame

- Orthographié ainsi dans le texte in J.L. FLOHIC, Le Patrimoine des communes de la Charente-Maritime, éditions Flohic, tome 1, p.119.

- Michel de la Torre, Guide de l'art et de la nature - Charente-Maritime, éditions Nathan, Promotion culturelle, 1985.

- J.L. FLOHIC, Le Patrimoine des communes de la Charente-Maritime, éditions Flohic, tome 1, p.119.

- J.L. FLOHIC, Le Patrimoine des communes de la Charente-Maritime, éditions Flohic, tome 1, p.120.

- François JULIEN-LABRUYERE, A la recherche de la Saintonge maritime, éditions Rupella, 1980, p.180.

- François JULIEN-LABRUYERE, A la recherche de la Saintonge maritime, éditions Rupella, 1980, p.230.

- Voir notamment la carte IGN n°1530E - Carte topographique Série bleue - Itinéraires de randonnée Saint-Jean-d'Angély

- Indications cartographiques mentionnées dans la carte IGN n°1530E - Carte topographique Série Bleue - Itinéraires de randonnée - Mars 2008.

- M.A. Gautier, Dictionnaire des communes de la Charente-Maritime, Les Chemins de la Mémoire, Saintes, p.135

- J.L. FLOHIC, Le Patrimoine des communes de la Charente-Maritime, éditions Flohic, tome 1, p.119 et p. 121.

- J.L. FLOHIC, Le Patrimoine des communes de la Charente-Maritime, éditions Flohic, tome 1, p.119

- Le comité français pour Yad vashem

- J.L. FLOHIC, Le Patrimoine des communes de la Charente-Maritime, éditions Flohic, tome 1, p.121

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune de Dampierre-sur-Boutonne (17138) », (consulté le ).

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Département de la Charente-Maritime (17) », (consulté le ).

- « Données économiques sur le site l'Internaute . »

- « La laiterie de Saint-Pierre-de-l'Isle », sur inventaire.poitou-charentes.fr.

- « L'ancienne minoterie de Dampierre-sur-Boutonne », sur inventaire.poitou-charentes.fr .

- « Le camping municipal de Dampierre-sur-Boutonne sur la liste des campings de la Charente-Maritime », sur www.abccamping.com.

- « Le Château de Dampierre-sur-Boutonne sur la Route historique des trésors de Saintonge », sur www.monuments-saintonge.com.

- « Présentation du château de Dampierre-sur-Boutonne sur le site de la CDC d'Aulnay », sur www.aulnaytourisme.com.

- « Présentation de l'Asinerie nationale sur le site de la CDC d'Aulnay. »

- « Présentation de l'église d'Aulnay-de-Saintonge sur le site de la CDC d'Aulnay. »

- « Site de Zoodyssée de Chizé. »

- « Le château sur la Base Mérimée. »

- « L'église sur la Base Mérimée. »

- J.L. FLOHIC, Le Patrimoine des communes de la Charente-Maritime, éditions Flohic, tome 1, p.120.

- Notice no PA00104666, base Mérimée, ministère français de la Culture

- « Asinerie du Baudet du Poitou », sur charente-maritime.org (consulté le )

- « Département de la Charente-Maritime en 1939-1945 », sur ajpn.org (consulté le )