Coupole d'Helfaut

La coupole d'Helfaut-Wizernes, ou coupole d'Helfaut, est un bunker de la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui centre d'histoire et de mémoire, situé dans la commune d'Helfaut, près de Saint-Omer (département du Pas-de-Calais). De noms de code Bauvorhaben 21 et Schotterwerk Nordwest, il fut construit par l'Allemagne nazie entre 1943 et 1944 pour servir de base de lancement pour les fusées V2 visant Londres et le Sud de l'Angleterre.

| Type | |

|---|---|

| Destination initiale |

Lancement de fusées |

| Destination actuelle |

Musée depuis 1997[1] |

| Architecte | |

| Construction |

octobre 1943 - juillet 1944 |

| Commanditaire | |

| Occupant |

Musée de La Coupole (d) |

| État de conservation |

détruit (d) |

| Site web |

| Pays | |

|---|---|

| Région | |

| Département | |

| Commune |

| Coordonnées |

50° 42′ 19″ N, 2° 14′ 37″ E |

|---|

|

|

La structure la plus importante de ce complexe, construit dans une ancienne carrière de craie, est un immense dôme de béton d'où est issu son nom moderne. Cette coupole fut bâtie au-dessus d'un réseau de tunnels, d'entrepôts, d'installations de lancement et de casernes. Le complexe était conçu pour abriter un grand arsenal de fusées, de carburant et de munitions et devait permettre de lancer des V2 à une cadence industrielle. Il était prévu que des dizaines de missiles seraient tirés chaque jour contre le Sud de l'Angleterre.

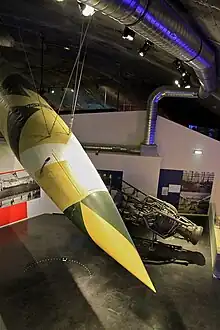

Néanmoins les intenses bombardements alliés dans le cadre de l'opération Crossbow empêchèrent les Allemands de terminer les travaux et le complexe n'entra jamais en service. Il fut capturé par les Alliés en septembre 1944, partiellement démoli sur ordre de Winston Churchill pour empêcher sa réutilisation comme base militaire, puis abandonné. Le site resta délaissé jusqu'au milieu des années 1990. En 1997, il fut transformé en musée et ouvert au public. Les expositions dans les tunnels et sous le dôme sont centrées autour de trois axes : l'occupation dans le Nord-Pas-de-Calais, les missiles allemands et l'histoire du vol spatial.

Contexte

La fusée V2 était l'une des nombreuses armes originales développées par les Allemands à la suite de l'échec de la Luftwaffe à remporter une victoire décisive contre le Royaume-Uni. En tant que premier missile balistique à longue portée au monde, il s'agissait d'une arme révolutionnaire dont le développement avait commencé en 1936. Les dirigeants nazis espéraient qu'un déluge de fusées contre Londres forcerait la Grande-Bretagne à négocier la paix[2]. Même si Adolf Hitler était initialement partagé sur cette approche, il devint un partisan enthousiaste du programme V2 quand les bombardements alliés commencèrent à ravager les villes allemandes[3].

Le missile de 12,5 t et haut de 14 m sur son pas de tir était propulsé par la combustion d'oxygène liquide et de méthanol[4]. Le déploiement de V2 à grande échelle nécessitait bien plus d'oxygène liquide que ce que produisaient les usines situées en Allemagne et dans les pays occupés. De nouvelles sources étaient nécessaires à proximité des sites de lancement pour réduire au maximum les pertes lors du transport. La portée du missile étant de 320 km, les sites de lancements devaient se trouver à proximité des côtes de la Manche ou du Sud de la mer du Nord, donc dans le Nord de la France, la Belgique ou l'Ouest des Pays-Bas[5].

Du fait de la complexité du missile et du besoin de nombreux tests avant le lancement, les concepteurs de la V2 au centre de recherche de Peenemünde privilégièrent la création de sites très fortifiés où les fusées pourraient être entreposées, armées et ravitaillées avec une usine de production d'oxygène liquide présente sur place. L'état-major allemand et le responsable du programme balistique, le major-général Walter Dornberger, firent cependant remarquer que ces sites seraient des cibles faciles pour les avions alliés et privilégiaient l'emploi de Meillerwagen, des batteries de lancements mobiles bien plus difficiles à repérer[5].

La décision fut finalement prise par Adolf Hitler qui affichait de longue date une préférence pour les constructions imposantes et grandioses sur le modèle des bases sous-marines, virtuellement indestructibles, réalisées pour abriter la flotte des U-Boote allemands. En mars 1943[6], il ordonna la construction d'un immense bunker (aujourd'hui appelé « blockhaus d'Éperlecques ») dans la forêt d'Éperlecques près de Watten. Le bâtiment fut rapidement repéré par les appareils de reconnaissance alliés et, le , un raid de 187 bombardiers B-17 endommagea le complexe avant son achèvement. Une partie fut réutilisée par les Allemands pour produire de l'oxygène liquide[5].

Emplacement

L'attaque réussie contre le bunker de Watten força les Allemands à trouver un nouvel emplacement à proximité. Ils avaient déjà pris possession d'une ancienne carrière située entre les villages d'Helfaut et de Wizernes au sud-ouest de Saint-Omer et à environ 12 km au sud du bunker de Watten près du fleuve Aa. Le lieu se trouvait également le long de la ligne de chemin de fer de Boulogne-sur-Mer à Saint-Omer, à environ 1 km de la gare de Wizernes. La carrière fut choisie pour servir de lieu de stockage des fusées qui seraient entreposées dans les tunnels creusés dans la colline crayeuse avant leur transport vers le site de lancement[7]. Les Allemands entreprirent d'importants travaux en août 1943 pour poser les rails entre la carrière et la voie ferrée principale[8]. Les Allemands donnèrent deux noms de code au projet : Bauvorhaben 21 (« Projet de construction 21 ») et Schotterwerk Nordwest (« Gravière du Nord-Ouest »)[9].

Le , Hitler rencontra Albert Speer, le ministre de l'armement, et Franz Xaver Dorsch, l'ingénieur en chef de l'organisation Todt, pour discuter de la création d'un nouveau site après la destruction de celui de Watten. Dorsch proposa de transformer le dépôt de Wizernes en un vaste complexe souterrain à l'épreuve des bombes qui demanderait un million de tonnes de béton. Le site serait composé d'un réseau de 7 km de tunnels creusés dans les flancs de la carrière abritant des ateliers, des entrepôts, des générateurs, des casernes et une usine de production d'oxygène liquide. Un dôme de béton de 71 m de diamètre, de 5 m d'épaisseur et de 55 000 t serait construit au-dessus du centre de l'installation pour la protéger des bombardements alliés[7].

Conception

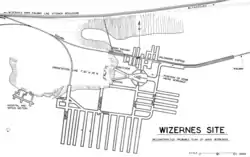

- Plans du site de Wizernes

Plan du complexe de Wizernes en septembre 1944[10].

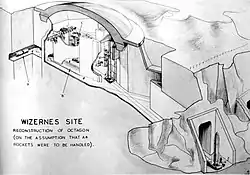

Plan du complexe de Wizernes en septembre 1944[10]. Schéma spéculatif de 1944 montrant les tunnels et les salles de préparation des fusées[10].

Schéma spéculatif de 1944 montrant les tunnels et les salles de préparation des fusées[10].

Une voie ferrée d'écartement normal, de nom de code Ida, devait constituer une déviation de la voie principale pour permettre aux trains de traverser le complexe sans devoir reculer ou faire demi-tour. Les fusées et le ravitaillement déchargés du train seraient transportés par des chariots dans les galeries adjacentes Mathilde et Hugo. Hugo était connecté à son extrémité à Sophie, un cul-de-sac ferroviaire relié à Ida. Chacune de ces galeries principales possédait plusieurs tunnels adjacents, sans nom, de même taille dont la longueur pouvait atteindre 90 m. La structure principale du complexe était une grande salle hexagonale située directement sous la coupole et qui devait servir à préparer la fusée au lancement. Elle ne fut jamais achevée mais aurait mesuré 41 m de diamètre et 33 m de haut. Environ dix niveaux intermédiaires devaient être construits dans les flancs de cette salle[11].

Le côté occidental de la salle donnait sur deux hauts corridors appelés Gustav et Gretchen. Chacun devait être protégé par des portes en béton et en acier à l'épreuve des bombes. Ces tunnels mesuraient 4 m de large et 17 m de haut et débouchaient dans la carrière. Des plates-formes de lancement pour les fusées devaient être construites à l'extrémité de chaque corridor. Les deux tunnels étaient orientés respectivement à 64° 50' et 99° 50' ouest pour que les pas de tir soient suffisamment éloignés les uns des autres[12].

Le complexe était conçu, comme son prédécesseur à Watten, pour accueillir, préparer et lancer les V2 à une échelle industrielle. Les trains transportant les V2 entreraient dans le cœur du site via la voie ferrée Ida, où ils seraient déchargés. Un grand nombre de V2 pouvaient être entreposés dans les tunnels et l'oxygène devait être produit sur place. Les missiles seraient ensuite déplacés dans la salle de préparation où ils seraient positionnés à la verticale, armés et approvisionnés en carburant. Les fusées seraient ensuite transportées par des chariots ferroviaires jusqu'au pas de tir via les tunnels Gustav et Gretchen[13].

La cible principale des V2 était Londres, située à 188 km. Les Allemands envisageaient de tirer des dizaines de missiles chaque jour contre le Sud de l'Angleterre[14]. Les Alliés furent alarmés par la taille du site qui pouvait accueillir des fusées deux fois plus grandes que la V2 comme le projet de missile balistique intercontinental A10[15].

Bien que physiquement séparé, un autre complexe construit près de Roquetoire faisait partie intégrante du site de Wizernes. Umspannwerk C fut construit pour abriter une station de guidage radio devant être utilisée pour corriger la trajectoire des missiles lancés depuis Wizernes[16].

Construction

Les Alliés repérèrent les activités de construction à Wizernes au mois d'août 1943 lorsque les Allemands commencèrent à construire une voie ferrée et les installations de déchargement dans l'ancienne carrière[17]. Les travaux s'accélèrent après qu'Hitler eut décidé de transformer le dépôt en site de lancement. Les constructions du dôme et des tunnels commencèrent respectivement en novembre et en décembre 1943[18]. Au début du mois de janvier, les appareils de reconnaissance alliés repérèrent un système de camouflage élaboré au sommet de la colline pour dissimuler la coupole[17]. Le rythme de construction fut handicapé par les constantes alertes aériennes qui arrêtèrent le travail 229 fois pour le seul mois de mai 1944. Le nombre de travailleurs passa de 1 100 en avril à 1 400 en juin[19]. Environ 60 % des ouvriers étaient des travailleurs qualifiés allemands ; des mineurs de Westphalie furent par exemple recrutés pour creuser les tunnels et bâtir le dôme[20]. Le reste se composait essentiellement de Français enrôlés dans le service du travail obligatoire (STO) et de prisonniers de guerre soviétiques[7]. Le projet était supervisé par plusieurs grandes sociétés de construction allemandes ; Philipp Holzmann A.G. de Francfort-sur-le-Main et Grossdeutsche Schachtbau and Tiefbohr GmbH étaient les principaux entrepreneurs[21].

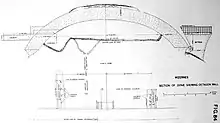

L'un des plus grands défis était de construire le dôme malgré les attaques aériennes régulières. Le concepteur de la coupole, l'ingénieur Werner Flos de l'Organisation Todt, décida de construire le dôme en premier sur le sol puis d'excaver le volume en dessous afin de protéger les travaux des bombardements. Une tranchée circulaire d'un diamètre de 84 m fut creusée au sommet de la colline surplombant la carrière. La coupole fut construite à partir de cette tranchée et les tunnels et la salle de préparation furent excavés en dessous[8] - [22].

Pour renforcer la résistance du complexe, le dôme fut surmonté d'une couche de béton armé appelée Zerschellerplatte large de 14 m et épaisse de 2 m au-dessus des tunnels Gustav et Gretchen. Cette couche n'était pas liée au dôme et reposait sur une série de contreforts. Une autre structure bétonnée située au nord-ouest du dôme devait peut-être servir de poste d'observation et de tour de contrôle. Un second complexe souterrain fut construit sur le flanc occidental de la carrière pour servir d'hôpital et accueillir les bureaux des ingénieurs[23]. Une voie ferrée étroite de type Decauville fut installée au fond de la carrière pour acheminer le matériel depuis la voie ferrée principale jusqu'au site de construction[24].

Un bâtiment en béton de forme carrée fut construit au sommet de la colline à côté du dôme. Il devait servir de bouche d'aération à l'épreuve des bombes et était un élément essentiel d'un complexe où des gaz dangereux et explosifs devaient être utilisés en grande quantité. Il ne fut jamais achevé et les Alliés découvrirent que le puits de ventilation n'avait pas été entièrement excavé. Le bâtiment ne fut pas touché par les bombes[23] et est toujours visible en 2021.

À la différence du site de Watten, il n'y avait pas de centrale électrique sur le site. L'énergie nécessaire au complexe de Wizernes était fournie par une connexion au réseau électrique et sa consommation était estimée entre 5 000 et 6 000 kVA[21].

Destruction par les Alliés

Les Alliés repérèrent le site de Wizernes dès août 1943[8] et en novembre, l'unité de reconnaissance aérienne alliée rapporta que les Allemands avaient commencé la construction du dôme et réalisaient des travaux d'excavation dans la face orientale de la carrière. Fin 1943, le Belge Jacques de Duve, aidé par deux opposants allemands[note 1], informa les Britanniques de la construction d'une base de production et de lancement de fusées à Saint-Omer. Les responsables britanniques ne le crurent pas et le firent interner pour le restant de la guerre à Latchmere House (en)[25]. Ce n'est cependant qu'en mars 1944 que les Alliés ajoutèrent le site de Wizernes à la liste des cibles de l'opération Crossbow, la campagne de bombardement des sites de lancement des V1 et des V2 qui avait déjà détruit le site de Watten. Au cours des mois qui suivirent, l'USAAF et la RAF menèrent 16 raids impliquant 811 bombardiers qui larguèrent 4 260 t de bombes[16]. Les bombardements touchèrent une large zone et tuèrent 55 habitants du village voisin d'Helfault[26].

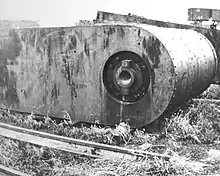

Le dôme ne fut touché que par une seule bombe lors de ces raids et les dégâts furent négligeables. En juin et juillet 1944, la RAF commença cependant à attaquer le site avec des bombes pénétrantes Tallboy de 5 443 kg[16]. Les travaux de construction extérieurs furent anéantis par les bombes et une Tallboy explosa juste à côté du dôme pulvérisant tout le flanc de la carrière et ensevelissant les entrées des tunnels Gustav et Gretchen. L'entrée de Sophie fut également bloquée, laissant Ida comme seule entrée utilisable. La coupole en sortit indemne mais les contreforts soutenant la Zerschellerplatte furent touchés et glissèrent en partie dans la carrière. Les tunnels sous le dôme furent également sévèrement endommagés et les dégâts empêchèrent la poursuite des travaux. Le major-général Walter Dornberger se lamenta que « les attaques aériennes persistantes avec des bombes lourdes et super-lourdes avaient tellement labouré le sol que les glissements de terrain consécutifs avaient empêché tous nouveaux travaux au printemps 1944[27] ». Son équipe rapporta le 28 juillet 1944 que, même si le dôme n'avait pas été touché par les Tallboys, « l'ensemble de la zone alentour avait été tellement défoncé qu'il était inaccessible et que les dégâts aux fondations mettaient en péril le bunker[27] ».

| Date | Mission |

|---|---|

| 11 mars 1944 | |

| 19 mars 1944 | |

| 26 mars 1944 | |

| 17 avril 1944 | |

| 25 avril 1944 | |

| 3 mai 1944 | |

| 20 juin 1944 | |

| 22 juin 1944 | |

| 24 juin 1944 | |

| 28 juin 1944 | |

| 17 juillet 1944 | |

| 20 juillet 1944 | |

| 20/21 juillet 1944 | |

| 4 août 1944 |

Bien que trois bataillons de lancements aient été formés par les Allemands à la fin de l'année 1943[34], ils ne furent jamais déployés sur les sites de tir de Watten et de Wizernes. Le 3 juillet 1944, l’Oberkommando der Wehrmacht autorisa l'arrêt des constructions sur les sites sévèrement endommagés. Le 18 juillet 1944, Hitler abandonna les plans de lancement de V2 depuis des bunkers[35] et autorisa la transformation du bunker de Wizernes en usine de production d'oxygène liquide[36]. Les débarquements en Normandie entraînèrent l'annulation de ces projets et le site fut finalement abandonné quelques jours avant l'arrivée des Alliés au début du mois de septembre[37]. Des ingénieurs britanniques inspectèrent le complexe le 5 septembre[38].

Après-guerre

Peu après la capture du site de Wizernes en septembre 1944, Duncan Sandys, le directeur du Crossbow Committee britannique enquêtant sur le programme balistique allemand, ordonna la formation d'une mission d'enquête menée par le colonel Terence Sanders. Il reçut la tâche d'étudier les sites de Mimoyecques, de Siracourt, de Watten et de Wizernes. Le rapport de Sanders fut transmis au cabinet de guerre le 19 mars 1945[39].

La raison d'être du complexe de Wizernes était relativement inconnue des Alliés avant sa capture mais Sanders supposa qu'il avait un lien avec les V2 d'après les dimensions du site et les quelques renseignements rassemblés. Le rapport de Sanders concluait qu'il s'agissait « d'un site d'assemblage pour des projectiles longs manipulés et transportés à la verticale ». Il évalua la taille approximative des projectiles d'après la hauteur des tunnels Gustav et Gretchen, même s'il faisait remarquer que la hauteur des portes à l'entrée des tunnels était incertaine. Des segments de portes furent retrouvés sur un site de stockage près de la gare de Watten. Suivant la taille des tunnels, les dimensions maximales des missiles étaient entre 17 et 24 m en longueur et 4 m en largeur[40]. Cela était bien plus grand que la V2 qui mesurait 14 m de haut et 3,55 m de large. Deux témoins interrogés par Sanders rapportèrent qu'ils avaient « l'intention de tirer un projectile de 18 m de long[21] ». Sanders nota que « les dimensions du site le rendait utilisable pour la fusée V2 mais la possibilité d'utiliser une nouvelle fusée une fois et demie plus longue et deux fois plus lourde n'était pas à exclure[21] ». Il conclut en affirmant que la plus grande partie du site devenait dangereuse du fait de l'effondrement progressif des poutres de support et recommanda la destruction des tunnels et des salles sous le dôme pour éviter des accidents[24].

Le site fut rendu à son propriétaire privé après la guerre. Comme la carrière était épuisée depuis longtemps, le complexe fut abandonné[22]. Les tunnels ne furent pas détruits mais bouchés même s'ils furent rouverts par les habitants de la région. La salle centrale resta cependant fermée par des barricades. La carrière resta plus ou moins dans le même état qu'en 1944 avec des portions de rails toujours en place. La partie formant l'hôpital resta relativement intacte et fut utilisée comme champ de tir par les gendarmes[24].

Musée de La Coupole

En 1986, l'Espace naturel régional de Lille accorda 10 millions de francs à un projet de développement touristique du site avec l'objectif de créer un musée sur la Seconde Guerre mondiale. Le plan fut médiatisé lors d'une ouverture exceptionnelle du site le week-end du 20 et à laquelle participèrent 20 000 visiteurs. Le concepteur du dôme, Werner Flos, rencontra Reginald Victor Jones, un ancien membre du Crossbow Committee à Wizernes. Le tunnel Ida et les salles adjacentes furent ouverts au public et utilisés pour une exposition sur l'histoire du complexe[22].

L'historien local Yves Le Maner fut chargé de développer le projet tandis qu'une étude de faisabilité était conduite pour étudier la possibilité d'achever les travaux d'excavation et sécuriser le site pour le public. Les plans furent approuvés en 1993 et le site fut acheté par la commune d'Helfaut. Le Conseil général du Pas-de-Calais acheta le site l'année suivante et apporta 35 millions de francs au projet d'un coût de 69 millions. 17 millions furent apportés par le Conseil régional, 12 millions par la Communauté économique européenne, trois millions par l'État français et un million par la commune de Saint-Omer ; plusieurs actionnaires privés apportèrent également une contribution. La Société d'Équipement du Pas-de-Calais fut chargée de mener les travaux qui incluaient l'excavation de deux mètres supplémentaires sous le dôme, le dégagement et l'achèvement de certains tunnels, la construction du musée et du stationnement au fond de la carrière et l'installation d'un ascenseur pour emmener les visiteurs depuis l'ancienne salle de préparation jusque sous la coupole[41].

Le musée ouvrit en mai 1997. Les visiteurs entrent par le tunnel ferroviaire Ida dont les rails ont été retirés. Les tunnels adjacents autrefois utilisés pour le stockage exposent des objets datant de la guerre. La visite se poursuit dans le tunnel Mathilde jusqu'à un ascenseur qui emmène les visiteurs dans l'espace sous le dôme où se trouve la principale exposition[42]. Le musée présente l'histoire des missiles balistiques allemands, la vie en France occupée et la conquête de l'espace. Les informations audiovisuelles sont disponibles en français, en anglais, en allemand et en néerlandais. Le musée abrite plusieurs objets d'époque dont un missile V1 fourni par le Science Museum de Londres et un V2 prêté par la Smithsonian Institution de Washington, DC[41] ainsi que le « mémorial des fusillés et déportés du Nord et du Pas-de-Calais » consacré aux 8 000 habitants du Nord-Pas-de-Calais tués ou déportés durant la guerre[43]. En 2001, le musée a accueilli 110 000 visiteurs, neuf ans plus tard, c'est 120 000[44]. En juillet 2012, le Centre de ressources numériques pour le développement de l'accès à la connaissance (CEREDAC) fait installer un planétarium dans le musée. Ce centre de six millions d'euros est financé par le département du Pas-de-Calais, la région Nord-Pas-de-Calais, l'État français, l'Union européenne et l'intercommunalité de Saint-Omer[45]. Un des arrêts du chemin de fer touristique de la vallée de l'Aa dessert le site de La Coupole. Depuis 2010, le musée gère également le site du canon V3 à la forteresse de Mimoyecques[46].

Mémorial des fusillés et déportés du Nord et du Pas-de-Calais

En 2010, après plusieurs années de recherche, est créé le « Mémorial des fusillés et déportés du Nord et du Pas-de-Calais » où figurent 8 000 noms, 555 fusillés, 6 704 déportés de répression, 688 juifs et 166 tsiganes.

Un espace est dédié aux portraits de ces victimes. En 2016, une première mise à jour des portraits a lieu, 260 visages sont ajoutés aux 774 à l’occasion de la Journée nationale du souvenir de la déportation. Le est décrété la journée nationale du souvenir des victimes de la déportation et le Mémorial y ajoute 170 nouvelles photos de victimes aux 1 034 déjà présentes. Leurs descendants, ainsi que Lili Leignel, survivante des camps de concentration, prennent part à cette journée[47].

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « La Coupole » (voir la liste des auteurs).

Notes

- Il s'agit de Friedrich Pungs, mari de la résistante allemande Elisabeth Taaks (de), qui travaillait pour l'Organisation Todt, et de Werner Ackermann (de), responsable de la section marine de l'Abwehr d'Anvers.

Références

- « La Coupole, Centre d’Histoire et Planétarium 3D » (consulté le )

- Zaloga 2008, p. 5

- Zaloga 2008, p. 6

- Zaloga et Calow 2003, p. 28

- Zaloga et Calow 2003, p. 10

- Longmate 2009, p. 105

- Dungan 2005, p. 75

- Sanders 1945, p. 3

- Zaloga 2008, p. 13, 41

- Sanders 1945

- Sanders 1945, p. 4-7

- Sanders 1945, p. 8

- Longmate 2009, p. 106

- Zaloga 2008, p. 18

- Piszkiewicz 2007, p. 176

- Zaloga 2008, p. 41

- Hinsley et Thomas 1990, p. 593

- Zaloga 2008, p. 40

- Longmate 2009, p. 107

- Seller et Neufeld 2003, p. 52

- Sanders 1945, p. 12

- (en) Werner Flos (ancien ingénieur en chef de l'Organisation Todt) et R. V. Jones (« père du renseignement scientifique »), « An Engineer Returns ... And a Museum is Born », After the Battle, Londres, vol. 57, , p. 49-53 (présentation en ligne)

- Sanders 1945, p. 9

- (en) Winston G. Ramsey (dir.), « The V-Weapons », After the Battle, Londres, vol. 6, , p. 23-24

- Dossier de Duve, Jacques KV2/1314 (PF 66116/V1), National Archives (UK). Interim Report, February 1944, p. 23 : « A secret factory somewhere in St. Omer, engaged on the production of rocket guns. These were apparently capable of firing shells 16 tons in weight, and could reach London. This factory was supposed to be so secret that its employees were never allowed to leave it. » Renvoyé en Belgique par le MI5, début 1945, les intentions patriotiques de Jacques de Duve seront confirmées par plusieurs témoignages, tous concordants (Dossier répressif 45/5487 de l’Auditorat militaire, en cause de Duve, Jacques). Il bénéficiera rapidement d’un non-lieu et sera décoré de la Croix des évadés (Arr. du Régent 10/05/1947, Moniteur Belge du 17/05/1947).

- (nl) Mark Traa, « Onderdak voor een Wonderwapen », Trouw, (lire en ligne)

- Longmate 2009, p. 147

- Hammel 2009, p. 261, 265, 268, 281, 286, 291

- (en) « Royal Air Force Campaign Diary - June 1944 », UK Crown,

- Zaloga 2008, p. 43

- (en) « Royal Air Force Campaign Diary - July 1944 », UK Crown,

- Zaloga 2008, p. 44

- Dwiggins 1965, p. 112

- Zaloga et Calow 2003, p. 14

- Ordway et Sharpe 1979, p. 193

- Zaloga et Calow 2003, p. 16

- Le Maner 1997, p. 28

- « Historique », Musée de La Coupole (consulté le )

- Sandys 1945

- Sanders 1945, p. 11

- (en) (Inconnu), « Wizernes open to the public », After the Battle, Londres, vol. 97, , p. 34-37

- Henshall 2002, p. 135-6

- La Coupole, « Le mémorial des déportés », La Coupole (consulté le )

- Hervé Vaughan, « Yves Le Maner s'apprête à refermer la porte de son histoire avec la Coupole », La Voix du Nord, (lire en ligne)

- Conseil Général du Pas-de-Calais, « Planétarium de la Coupole : "On n'y regarde pas les étoiles, on les touche !" », Conseil Général du Pas-de-Calais,

- « Site de la forteresse de Mimoyecques » (consulté le )

- Anthony Berteloot (photogr. Sébastien Jarry), « De nouveaux visages au mémorial de La Coupole d’Helfaut pour entretenir le devoir de mémoire », La Voix du Nord, (lire en ligne, consulté le ).

Annexes

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Charles-Albert de Behault, Tu rendras un grand service à l'Angleterre : 1943-1945 L'odyssée de Jacques de Duve, Editions Mols, (ISBN 978-2-87402-254-8, présentation en ligne), p. 87 et 235

- Jacques de Duve a averti les Britanniques de l'existence de La Coupole.

- (de) Claus Taaks, Jacques de Duve, Spion für England 1943/44,

- (en) Tracy Dungan, V-2, Yardley, PA, Westholme Publishing, (ISBN 1-59416-012-0).

- (en) Don Dwiggins, The Kennedy Courage, New York, Pyramid Publications, Inc, (OCLC 2800703, lire en ligne).

- (en) Eric Hammel, Air War Europa : Chronology, Pacifica, CA, Pacifica Military History, (ISBN 978-0-935553-07-9).

- Roland Hautefeuille, Constructions spéciales : histoire de la construction par l'"Organisation Todt", dans le Pas-de-Calais et la Cotentin, des neuf grands sites protégés pour le tir des V1, V2, V3, et la production d'oxygène liquide, (1943-1944), Paris, , 2e éd., 324 p. (ISBN 2-9500899-0-9)

- (en) Philip Henshall, Hitler's V-Weapon Sites, Stroud, Glos, Sutton Publishing Ltd, (ISBN 0-7509-2607-4).

- (en) Francis Harry Hinsley et Edward Eastaway Thomas, British intelligence in the Second World War : Its influence on strategy and operations, vol. 3, Part 1, London, H.M. Stationery Office, .

- (en) Yves Le Maner, War, Rockets, Memory : La Coupole, Helfaut-Wizernes, La Coupole Editions, (ISBN 2-9514152-2-2).

- (en) Norman Longmate, Hitler's Rockets, Barnsley, South Yorkshire, Frontline Books, (ISBN 978-1-84832-546-3).

- (en) Frederick I. Ordway et Mitchell R. Sharpe, The Rocket Team, New York, Thomas Y. Crowell, (ISBN 1-894959-00-0).

- (en) Dennis Piszkiewicz, The Nazi Rocketeers: Dreams of Space and Crimes of War, Mechanicsburg, PA, Stackpole Books, (ISBN 978-0-8117-3387-8).

- (en) Terence R. B. Sanders, Investigation of the "Heavy" Crossbow Installations in Northern France. Report by the Sanders Mission to the Chairman of the Crossbow Committee, vol. III : Technical details, , « Wizernes ».

- (en) Duncan Sandys, Report on 'Large' Crossbow Sites in Northern France, Memorandum, .

- (en) Andre Seller et Michael Neufeld, A History of the Dora Camp, Chicago, I.R. Dee, (ISBN 978-1-56663-511-0), p. 52.

- (en) Steven J. Zaloga, German V-Weapon Sites 1943-45, Oxford, Osprey Publishing, (ISBN 978-1-84603-247-9).

- (en) Steven J. Zaloga et Robert Calow, V-2 Ballistic Missile 1942-52, Oxford, Osprey Publishing, (ISBN 978-1-84176-541-9).

Documentaires télévisés

- Milieu du 2e épisode : L'Arme de représailles de la série Nazi Mégastructures, sur la chaîne de National Geographic.

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- (en) Wizernes Bunker - La Coupole sur le site V2Rocket.com (informations et photographies du complexe)

- La Coupole d'Helfaut-Wizernes (informations et témoignages des habitants)

- [vidéo] Helfaut Wizerne : inauguration de la Coupole, centre d'histoire de la guerre ; JT midi 9 mai 1997 Nord Pas de Calais (Archives INA)