Chronologie de la Gaule romaine

Av. J.-C.

- -50 : César transforme la Gaule chevelue en province romaine.

- septembre -49 : Après avoir franchi le Rubicon le 12 janvier -49, César revient en Gaule pour prendre Marseille, seule cité libre de Gaule non encore soumise à Rome. Le statut d'ancien ami de Rome n'aida pas les Marseillais à conserver leur indépendance.

- 9 octobre -43 : Fondation de Lugdunum (Lyon) à la suite d'un sénatus-consulte datant de fin juin.

- -42 : Après la Bataille de Philippes, Traité de Philippes. Antoine gouverne l'ensemble des Gaules, mais il n'y vient jamais.

- -40 : Pacte de Brindes : Octave gouverne sur l'Occident, Gaules incluses, tandis qu'Antoine gouverne l'Orient.

- -39 : Premier déplacement d'Octave en Gaule. Il échappe de peu à un complot gaulois lors du franchissement des Alpes.

- -39 - -37 : Dans le même temps, Agrippa soumet une révolte des Aquitains et de la Gaule Belgique.

- -36 : Décès de Varron de l'Atax, le plus anciens des poètes gaulois connus.

- -29 : Octave réprime une révolte en Aquitaine.

- -28 : Pacification de l'Aquitaine acquise.

- -27 : Triomphe de Messala sur les Aquitains.

- -27 : Lugdunum devient la capitale des Gaules.

- 16 janvier -27 : Octave reçoit le titre d'Auguste. Début du premier recensement en Gaule.

- -22 : La Narbonnaise devient province sénatoriale.

- -17 : En Gaule, les Éduens abandonnent progressivement Bibracte pour Augustodunum (Autun).

- -16 : Auguste finance les travaux de fortification de Nîmes.

- -14 : Les Ligures des Alpes du Sud qui menaient encore une résistance anti romaine se soumettent.

- printemps -12 : Inauguration à Lyon de l'Autel des Trois-Gaules.

- 1er août -12 : Les principaux chefs gaulois à Lyon sont réunis en assemblée.

- -1 : Dédicace de la Maison Carrée de Nimes.

Ier siècle

- 21 : tentative avortée de révolte des Trévires et des Éduens. C'est le seul exemple de révolte gauloise de la part de peuples, ou plutôt d'une petite partie de ses élites, soumis depuis la fin de la Guerre des Gaules. De fait, la romanisation de la Gaule se passe sans problèmes. On retrouve même d'anciens druides parmi les représentants des cités maintenant romanisées.

- 30: les Romains fondent Turnacum (Tournai) en Belgique.

- 48 : Table Claudienne de Lyon : les Éduens obtiennent la citoyenneté romaine pleine et entière avec droit de siéger au sénat.

- 65 : un incendie accidentel détruit Lyon.

- 68 : révolte de Vindex, gouverneur de la Lyonnaise, contre Néron. Vaincu, il se suicide.

- mai 70 : à la suite des troubles de l'année 69 après l'assassinat de Néron et sa succession contestée, une partie des Gaules se révolte contre Rome : Caius Julius Civilis, Révolte des Bataves. Une assemblée des chefs gaulois se tient à Reims et elle condamne cette révolte. La révolte tourne court, et Cerialis y met un terme.

- 73 : Début de la construction du premier Limes en Allemagne actuelle afin de protéger la Gaule des incursions des Germains.

- 92 : Édit de Domitien : trop concurrentiel pour le vignoble italien, le vignoble gaulois est limité.

- 97 : Mutinerie des légions basées sur le Rhin. Incendie du camp militaire de Strasbourg.

IIe siècle

- 145 : Un incendie accidentel détruit Narbonne.

- vers 150 : Première organisation de l'Église chrétienne en France, à Lyon.

- 177 : Brève persécution des Chrétiens à Lyon. Martyre de sainte Blandine.

- 19 février 197 : Lyon est mise à sac par Septime Sévère après avoir battu son rival Clodius Albinus sous les murs de la ville.

- 197-211 : Pendant le principat de Septime Sévère, on assiste à un renouveau de la culture gauloise, notamment marquée par une pratique accrue du gaulois, jusque dans les camps militaires romains.

IIIe siècle

- 212 : l'Édit de l'empereur Caracalla dit « Constitution antonine » étend le droit de cité romain à toutes les provinces de l'empire. Les élites gauloises ont ainsi plus largement accès à la citoyenneté romaine. La romanisation reprend son cours en Gaule après la parenthèse du principat de Septime Sévère.

- 250 : brève persécution des Chrétiens. Martyre de saint Denis à Paris et de saint Saturnin à Toulouse.

- 252 : profitant des troubles qui agitent Rome et son armée, les Francs et les Alamans parviennent à franchir le Limes et le Rhin et ravagent le nord de la Gaule. Les Francs atteignent Metz, Reims et Paris.

- 256 : fin de la période de troubles provoqués par les Francs et les Alamans. Ils sont repoussés au-delà du Rhin.

- 257 : abandon du Limes. L'armée romaine se replie sur le Rhin.

- été 260 : nouveaux troubles de succession. Le Gaulois Postumus est proclamé empereur par les légions du Rhin. Mise en place d'un "empire des Gaules".

- 265 : l'empereur Gallien tente une attaque contre Postumus afin de mettre un terme à ses prétentions. Un long siège s'avère inefficace.

- 268 : Gallien et Postumus meurent. Ils sont respectivement remplacés par Claude II et Marius puis Victorius.

- décembre 268 : Victorius se proclame Auguste. Certaines cités gauloises se révoltent contre ces prétentions, Autun au premier chef. Ils réclament une intervention de Claude II.

- 269 : Autun cède après un siège de sept mois mené par Victorius. Ce dernier est proclamé "Restaurateur des Gaules".

- 270 : Décès de Victorius qui est remplacé par le gouverneur d'Aquitaine, Tetricus.

- 273 : Devenu empereur en 270, Aurélien mate les régions soulevées. Tetricus se soumet ; c'est la fin de l'"Empire des Gaules".

- 275 : Les Francs et les Alamans franchissent le Rhin et ravagent le nord-est de la Gaule, jusqu'à Paris.

- 276 : Un édit de Probus abolit celui de Domitien et « remplit la Gaule de vignobles ».

- 277 : Fin de la période de troubles provoqués par les Francs et les Alamans. Plus de 60 000 barbares se soumettent. Ils sont autorisés à s'installer dans les régions qu'ils ont dévastées afin d'aider à leur reconstruction.

- 284 : Pillage côtier par les Saxons. Révolte des Bagaudes.

- 286 : Maximien Hercule soumet les Bagaudes.

- 294 : On fortifie le rive gauche du Rhin.

- 298 : Les Alamans pillent l'Alsace et la Suisse actuelle.

IVe siècle

- 303 : Brève persécution des Chrétiens par Dioclétien. Épuration de l'armée et fermeture des églises.

- 13 juin 313 : L'édit de Milan, reprenant les éléments de l'édit de Galère -311), confirme la liberté de culte accordé aux Chrétiens.

- 314 : Concile d'Arles rassemblant notamment 16 Églises des Gaules.

- 316 : L'empereur Constantin demeure en Gaule pendant le premier semestre de cette année.

- 325 : Un seul évêque gaulois (Nicaise, de Die) se rend au concile de Nicée.

- 333 : Itinéraire de Bordeaux, par Anonyme de Bordeaux : première édition du pèlerinage partant de Bordeaux pour Jérusalem. Ces premiers pèlerins rédigent un récit de voyage.

- été 352 : Les Francs et les Alamans obtiennent le droit de s'établir entre le Rhin et la Moselle.

- 353: Concile d'Arles sur convocation de l'empereur Constance II sur la question arienne.

- 356 : Un concile arien se tient à Béziers.

- 24 juin 356 : Une armée de secours menée par Julien disperse les Alamans qui mettaient le siège devant Autun.

- 359 : après trois années de campagne, Julien repousse les barbares au-delà du Rhin, dont il renforce les défenses. À titre de dommage de guerre, il ravage la rive droite du fleuve et fait plus de 20 000 prisonniers qui deviendront des esclaves.

- vers 360 : saint Martin fonde le premier centre monastique en France à Ligugé.

- 1er janvier 365 : Profitant du gel du fleuve, les Alamans franchissent le Rhin. Ils pillent notamment Mayence.

- 371 : saint Martin est désigné évêque de Tours.

- 378 : Profitant du gel du fleuve, les Alamans franchissent le Rhin. Ils pillent l'Alsace avant d'être repoussés au-delà du Rhin.

- 20 décembre 381 : Édit de Théodose : les cultes païens sont désormais interdits.

- printemps 383 : débarquement de Maxime (Clemens Maximus Augustus / Maxen Wledig), en baie de Somme. Gratien est rattrapé et exécuté à Lyon. Maxime s'installe à Trèves.

- Aout 385 : Maxime est reconnu empereur d'Occident, à part l'Italie et l'Illyrie, par Théodose et par le Sénat romain.

- 385 ou 386 : exécution de Priscillien et de ses amis, sur ordre de Maxime, malgré la demande de clémence de saint Martin de Tours.

- 388 : Maxime est battu à Siscia (Osijek), puis à Poetovio (Ptuj). Pris à Aquilée, il est exécuté sur ordre de Théodose.

- 8 novembre 392 : Édit de Constantinople. Toute manifestation de culte païen est interdite.

- 8 novembre 396 : Décès de saint Martin.

Ve siècle

- 31 décembre 406 : Profitant du gel du fleuve, des familles entières de Vandales, Suèves, Alains et Burgondes franchissent le Rhin. Plutôt pacifiques, et cherchant surtout le protection de Rome face aux vagues orientales, ils se fondent dans la population, de Boulogne en Aquitaine, en passant par la vallée du Rhône et le Provence.

- 411 : Tandis que l'Italie est ravagée par Alaric, la Gaule reste provisoirement à l'écart des troubles. Sa défense est même renforcée par Constance.

- 413 : Athulf, successeur d'Alaric, pénètre en Gaule. Il s'empare de Narbonne, Toulouse et Bordeaux. Finalement défait par Constance, il fuit en Espagne.

- 414 : Soulèvement de la Bretagne et de la Normandie actuelle contre la prise de pouvoir par Constantin. Les fonctionnaires romains sont chassés de ces régions qui s'organisent autour de gouvernements locaux indépendants.

- 417 : Migration (ou invasion, selon les versions) des Wisigoths dans la région de Toulouse.

- 418 : Réunion de l'Assemblée des provinces gauloises à Arles.

- 418 : Traité instaurant le statut de fédéré (fœdus) des Wisigoths dans l'Empire romain, qui les installe en Aquitaine.

- 428 : Clodion, roi des Francs saliens, prend Cambrai et atteint la Somme.

- 432 : Aetius accorde un foedus aux Francs saliens.

- 435-437 : Révolte des Bagaudes.

- 436 : Les Burgondes migrent vers le sud et s'installent entre Grenoble et Genève à la suite de leur défaite face à Aetius.

- 441 : Migration sur les côtes françaises de Bretons (de Grande-Bretagne), chassés des îles Britanniques par les Saxons et de Scots.

- 443 : Fondation du royaume des Burgondes en Sapaudia (Savoie actuelle).

- 451 : Attila franchi le Rhin. Il pille puis incendie Strasbourg puis marche sur Metz.

- 7 avril 451 : Attila et ses Huns aux portes de Paris. Sainte Geneviève dissuade les habitants de fuir la ville. Attila épargne Paris et prend la direction d’Orléans, qu'il assiège.

- 14 juin 451 : L'armée de secours menée par Aetius fait lever le siège d'Orléans.

- 451 : Bataille des champs Catalauniques, défaite des Huns d'Attila, allié aux Gépides et aux Ostrogoths, face aux Romains d'Aetius, allié aux Francs, aux Wisigoths, et aux Burgondes.

- 453 : Avènement à Toulouse de Théodoric II, roi des Wisigoths.

- 9 juillet 455 : Renouvellement du foedus avec les Wisigoth de Théodoric II.

- 456 : Révolte de l'aristocratie de Narbonnaise et d'Auvergne contre la déposition d'Avitus. Ils appellent à l'union avec les Wisigoths et les Burgondes.

- 458 : Aegidius rétablit l'ordre en Gaule en marchant contre les Burgondes, qu'il chasse de Lyon, puis les Wisigoths qui avaient répondu à l'appel à la révolte de l'aristocratie gallo-romaine.

- 461 : Nouvelle crise de succession. Les Burgondes reprennent Lyon, dont ils font leur capitale. Les Wisigoths prennent Narbonne.

- 469 : Les Wisigoths renoncent à leur foedus et annexe la Touraine et le Berry.

- 470 : Expansion du royaume burgonde : des Alpes à la Loire, et d'Arles à Besançon. L'Auvergne résiste aussi bien aux Wisigoths et aux Burgondes.

- 471 : Les Wisigoths défont près d'Arles l'armée gallo-romaine d'Anthemius.

- 472 : Guerre civile entre Ricimier et Anthemius. Ils périssent tous deux au cours de cette guerre.

- avril 472 : Nouvelle attaque massive des Wisigoths pour pénétrer en Auvergne. Sous la conduite de l'évêque de Clermont-Ferrand, Sidoine Apollinaire, l'Auvergne résiste.

- 475 : Les autorités romaines négocient avec les Wisgoths pour qu'ils cessent leur occupation de Marseille et d'Arles. L'Auvergne est offerte aux Wisigoths en échange. Sidoine Appolinaire est exilé.

- 476 : Sidoine Appolinaire est autorisé à revenir dans son évêché.

- 481 ou 482 : Avènement de Clovis, roi des Francs.

- 486 : Victoire de Clovis sur Syagrius, « le dernier des Romains ». Cette bataille marque la césure française entre l'Antiquité (Antiquité tardive) et le Moyen Âge.

- 486. Sainte Geneviève négocie avec Clovis la soumission de Paris à son autorité. Clovis vient de remporter une victoire décisive sur le romain Syagrius, mais sainte Geneviève lui interdit toute entrée à Paris. Il assiège la ville où une famine se déclare. Sainte Geneviève organise le ravitaillement, et Clovis lève le siège. Cette situation tendue entre Paris et Clovis perdure pendant dix ans. Paris est alors un îlot catholique au milieu d’un océan dominé par l’arianisme, et sainte Geneviève ne veut pas couper définitivement les ponts avec Clovis, roi païen et pas arianiste comme tous les autres rois barbares.

Galerie

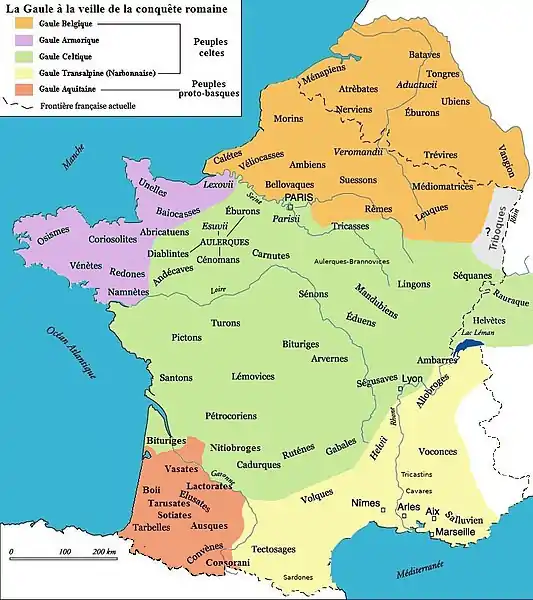

Peuples gaulois

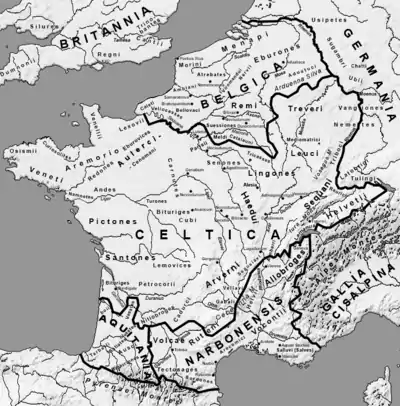

Peuples gaulois Gaule romaine vers -50

Gaule romaine vers -50 Europe occidentale en 469

Europe occidentale en 469 Gaule en 475

Gaule en 475 Gaule en 481

Gaule en 481 Gaule en 511

Gaule en 511

Notes et références

Bibliographie

- Christine Delaplace, Jérôme France, Histoire des Gaules (VIe s. av. J.-C. - VIe s. ap. J.-C.), 2016, Armand Colin (5e ed.)

Voir aussi

Articles connexes

Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.