Chronologie de la Gaule

La chronologie de la Gaule commence au VIe siècle av. J.-C., quand des tribus celtes commencent à investir le territoire français en provenance d'Allemagne et de Suisse, formant ainsi ce qui deviendra la Gaule. Elles disposent de techniques de la métallurgie du fer plus avancées que celles des populations autochtones.

Premier Âge du fer (de - 600 à - 450)

Le Cratère de Vix

- vers - 600 : Premières invasions gauloises en France, et en Italie dans le territoire étrusque selon Tite-live

- -600 ou -598 : Fondation de Massilia (future Marseille) par les Grecs phocéens[1]

- -565 ou -598 : Fondation par les Phocéens du comptoir corse d'Alalia (Aléria)

- -546 : Phocée étant conquise par les Perses[2], migration de plusieurs milliers de Phocéens vers les colonies d'Occident, et en particulier vers Aléria.

- -540 : Alliance des Étrusques et des Carthaginois contre les Phocéens[3]. Ces derniers quittent Aléria pour s'installer en Italie du Sud.

- vers -500 : Inhumation de Vix[3] (Bourgogne).

Second Âge du fer (de - 450 à - 150)

Période de la Gaule narbonnaise (de - 154 à - 58)

Soldat arverne sur une monnaie trouvée en Auvergne

- -154 : Première intervention de Rome dans le sud de la Gaule (région de Nice et d'Antibes)[4]

- -125 : Attaque de Marseille par les Salyens. Les Marseillais réclament l'aide de Rome, qui envoie une armée[5].

- -124 : Les Romains fondent Aix-en-Provence après avoir soumis et détruit l'oppidum salyen d'Entremont[5].

- -123 : Les Romains accordent aux Éduens, qui contrôlent la confluence de la Saône et du Rhône, le titre de peuple allié de Rome[5]. Alliés des Arvernes, les Allobroges attaquent les Éduens. Les Éduens demandent l'aide de Rome qui envoie une armée.

- -122 : Victoire des Romains sur les Allobroges[5].

- -121 : Les Arvernes entrent dans le conflit aux côtés des Allobroges. Victoire romaine de Bollène avec la capture du roi des Arvernes, Bituitos[5]. Abandon du système monarchique par les Arvernes qui adoptent un gouvernement aristocratique.

- -120 : Domitius demande la transformation de la Gaule du sud en province romaine[5].

- -118 : Occupation romaine du littoral languedocien. Fondation de la colonie romaine de Narbo Martius[6] (Narbonne). Les Romains repoussent les Arvernes au-delà des Cévennes.

- -117 : Le littoral méditerranéen est pacifié par les Romains et devient une province romaine. Domitius entreprend la construction de la voie dite Domitienne en reprenant nombre d'éléments de l'ancienne voie héracléenne.

- -109 : Les Teutons et les Hélvètes franchissent le Rhin et demandent asile à Rome. Refus des Romains. Alliance entre Teutons, Helvètes et Cimbres qui battent les Romains commandés par le consul Silanus[5].

- -107 : Révolte des Volques Tectosages qui assiègent une garnison romaine à Toulouse[7]. Une armée de secours parvient à faire lever le siège et les Volques Tectosages sont contraints de renoncer à leur trésor[7] estimé à 200 000 livres d'or.

- -105 : Cimbres, Teutons et Ambrons descendent le Rhône et écrasent une armée romaine forte de 80 000 hommes commandée par le proconsul Cepio.

- -104 : Marius en Provence où il fait creuser un canal entre le Rhône et la Méditerranée.

- 30 juillet -101 : Victoire romaine de Marius sur les Cimbres à Verceil[7]. Les vaincus, hommes, femmes et enfants, se suicident. On estime à plus de 100 000 morts le bilan de cette bataille et de son épilogue.

- vers -100 : Début de la période de La Tène III. À la suite des ravages des Cimbres et des Teutons, les Gaulois abandonnent leurs villages pour s'installer dans des places fortes : les oppida. Réoccupation des anciens oppida hallstattiens. Les Gaulois restés dans leurs villages y aménagent des défenses.

- -90 : Révolte des Salyens contre Rome[7].

- -80 : Révolte des Volques à Toulouse et des Voconces dans les Alpes.

- -77 : Pompée pacifie la Narbonnaise[8].

- -76 : Début du pillage par les Romains des territoires Volques et Voconces sous la direction du nouveau gouverneur, Manius Fonteius.

- -71 : Pompée fait don à Marseille des terres autour de Nîmes, confisquées aux Volques.

- -61 : Guerre entre les Séquanes et les Éduens. Les Séquanes soutenus par les Arvernes et les Suèves s'imposent. Les Suèves commandés par Arioviste réclament un tribut extravagant pour leur intervention. Les Séquanes refusent et sont massacrés par les Suèves[8].

- -60 : Union des ennemis d'hier (Séquanes et Éduens) face à la menace Suève. Victoire des Suèves qui occupent désormais toute la haute Alsace.

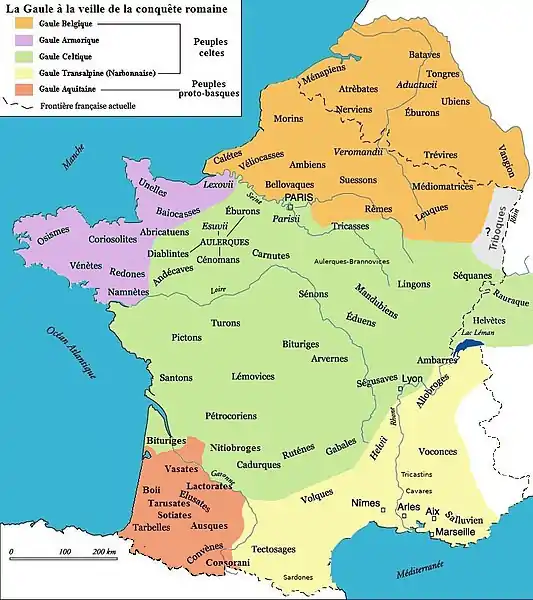

Carte des principaux peuples gaulois

Guerre des Gaules (de - 58 à - 50)

.png.webp)

Caius Julius Caesar

Vercingétorix jette ses armes aux pieds de Jules César Peinture de Lionel-Noël Royer en 1899

- -58 : Jules César est proconsul de la Gaule Transalpine et Cisalpine. Durant l'hiver, les Helvètes brûlent eux-mêmes leurs villages et tentent de migrer vers l'intérieur de la Gaule[8]. César refuse cette migration, mais les Éduens trouvent un terrain d'entente avec les Helvètes pour leur permettre de traverser leur territoire. Prétextant que les Helvètes s'étaient livrés au pillage lors de leur passage sur les terres des Éduens, ceux-ci demandent l'aide de César qui se trouve alors près de Lugdunum (Lyon). César bat les Helvètes en juin et oblige les survivants à retourner sur leurs terres d'origine.

- juillet -58 : Assemblée générale des peuples de la Gaule chevelue pour décider des mesures à prendre pour contenir les Suèves d'Arioviste. Une demande d'intervention de César est formulée.

- septembre -58 : Après des négociations qui tournent court, César bat Arioviste. Les Suèves sont repoussés au-delà du Rhin[9].

- hiver -57 : Révolte des peuples belges contre les Éduens et les Romains[9]. Galba, roi des Suessions, est désigné pour commander l'armée gauloise.

- mai -57 : Victoire de César contre Galba[9].

- juin -57 : Prise de la capitale des Suessions (Noviodunum Suessionum) par César ; Galba prisonnier.

- juillet -57 : César soumet les Bellovaques et les Ambiens[9] autour des futures villes de Beauvais et d'Amiens.

- septembre -57 : César soumet les Nerviens, les Atrébates, les Aduatiques, les Ebruons et les Viromandui[9], peuples occupant le Vermandois, le Hainaut, le Brabant et l'Artois.

- -56 : Poursuite de la pacification de la Gaule, de la Normandie à l'Aquitaine, et du Morbihan au Rhin, par les lieutenants de César.

- septembre -54 : Les Carnutes assassinent Tasget, leur roi. César les punit. Soulèvement des Éburons qui massacrent quinze cohortes romaines.

- octobre -54 : La révolte prend de l'ampleur. Les Nerviens, les Armoricains, les Sénons et les Trévires se soulèvent et chassent les Romains et leurs partisans gaulois de leurs terres.

- novembre -54 : Réaction de César qui bat les Éburons. Son lieutenant Labienus soumet les Trévires.

- février -53 : Arrivée de trois légions romaines en Gaule. Elles sont désormais dix au service de César pour tenir la Gaule[9].

- mars -53 : César pille le territoire des Nerviens.

- avril -53 : César convoque une assemblée générale des peuples gaulois à Amiens. Trois peuples refusent l'invitation : Trévires, Carnutes et Sénons. Il renvoie l'assemblée et bat les insoumis.

- août -53 : À la poursuite d'Ambiorix, chef insoumis des Eburons, César ravage les Ardennes, où Ambiorix avait trouvé refuge. Ambiorix échappe toutefois à César.

- septembre -53 : César convoque une assemblée générale des peuples gaulois à Reims et contraint cette dernière à condamner l'attitude d'Ambiorix.

- 23 janvier -52 : Le signal du soulèvement général des peuples gaulois contre Rome est donné. Le commandement des armées gauloises est confié à l'Arverne Vercingetorix. Les peuples entrant immédiatement en révolte sont les Arvernes, les Carnutes, les Parisii, les Cadurques, les Pictons, les Sénons, les Andes, les Lemovices, les Aulerques et l'ensemble des peuples de la façade ouest. D'autres peuples rejoignent ensuite les rangs de l'insurrection. Massacre de la garnison romaine basée à Genabum (Orléans).

- février -52 : Les Gaulois prennent Narbonne. César réagit en ravageant le Velay. Vercingétorix vient alors au-devant de César, mais ce dernier fait mouvement vers Sens et prend la ville.

- mars -52 : César prend Vellaunodunum (Montargis) et Orléans. Vercingétorix qui avait mis le siège devant Gorgobina, vient au secours d'Avaricum (Bourges), que menace désormais César.

- avril -52 : Après 25 jours de siège et malgré les tentatives de Vercingétorix pour désorganiser le siège romain, César entre à Bourges. La ville est rasée et tous les habitants sont mis à mort[9].

- mai -52 : César envoie son lieutenant Labienus mettre le siège devant Lutèce (Paris), point stratégique des routes de Gaule. César part mettre le siège devant Gergovie. Dans le même temps, les Éduens se révoltent contre les Romains et passent dans le camp de Vercingétorix. Ils prennent Noviodunum, point stratégique pour les Romains. C'est là que se trouvaient l'arsenal romain, mais aussi le trésor et les otages gaulois, qui sont libérés. Labienus bat les Parisii devant Lutèce et repart aussitôt afin de mater les Éduens. César qui ne parvient pas à faire tomber Gergovie défendue par Vercingétorix, fait mouvement vers Alésia. Vercingétorix tombe dans le piège en suivant César.

- août -52 : Vercingétorix est contraint par César de trouver refuge à Alésia avec ses 80 000 hommes. César met le siège devant Alésia[10].

- 20 septembre -52 : Arrivée de l'armée gauloise de secours de 250 000 hommes à Alésia. César est maintenant pris en étau entre les 80 000 hommes de Vercingétorix dans la place forte d'Alésia et les 250 000 hommes de l'armée de secours. Les défenses romaines résistent à trois assauts massifs de l'armée de secours.

- 25 septembre -52 : À la demande des chefs Éduens, l'armée de secours se retire.

- 27 septembre -52 : Vercingétorix se rend à César. L'armée de Vercingétorix est réduite en esclavage.

- octobre -52 : Les Arvernes et les Éduens se soumettent à César[10].

- février -51 : Les Bituriges et les Carnutes se soumettent après de nouveaux combats face à César.

- mars -51 : Les Bellovaques et les Atrébates se soumettent après des combats face aux lieutenants de César.

- avril -51 : Victoire de César sur les Eburons, qui se soumettent. Dans le même temps, Fabius soumet le sud-ouest tandis que Labienus bat les Trévires.

- mai -51 : Coalition gauloise entre les Andes, les Sénons et les Cadurques pour tenter de reprendre Lemonum (Poitiers). Ils échouent et se dirigent alors vers le nord-ouest où ils sont battus par Fabius.

- août -51 : César fait capituler Uxellodunum après un siège[10]. Fabius soumet les Carnutes et les Armoricains[10].

- septembre -51 : Labienus soumet les Trévires et César pacifie l'Aquitaine.

- novembre -51 : La Gaule est pacifiée.

- hiver -50 : César transforme la Gaule chevelue en province romaine[10].

- septembre -49 : Après avoir franchi le Rubicon le 12 janvier -49, César revient en Gaule pour prendre Marseille[10], seule cité libre de Gaule non encore soumise à Rome. Le statut d'ancien ami de Rome n'aida pas les Marseillais à conserver leur indépendance.

Notes et références

- Brunaux 2020, p. 417.

- Roger Duchêne et Jean Contrucci, Marseille, 2 600 ans d'histoire, Paris, Fayard, , 862 p. (ISBN 2-213-60197-6), page 31.

- Brunaux 2020, p. 418.

- Brunaux 2020, p. 423.

- Brunaux 2020, p. 424.

- Pierre Barthélémy, « Une nécropole romaine exceptionnelle découverte à Narbonne », Le Monde, (lire en ligne, consulté le )

- Brunaux 2020, p. 425.

- Brunaux 2020, p. 426.

- Brunaux 2020, p. 427.

- Brunaux 2020, p. 428.

Bibliographie

- Christine Delaplace, Jérôme France, Histoire des Gaules (VIe s. av. J.-C. - VIe s. ap. J.-C.), 2016, Armand Colin (5e ed.)

- Guy Rachet, Les Matins de la France, Bartillat, Paris, 1999, p. 324-341

- Christian Goudineau, Regard sur la Gaule, Errance, 2000, p. 380, (ISBN 2877721647)

- Jean-Louis Brunaux, Les Gaulois, Tallandier, coll. « Texto », (1re éd. 2005) (ISBN 979-1021038691)

Voir aussi

Articles connexes

Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.