Centrale thermique de Vouvry

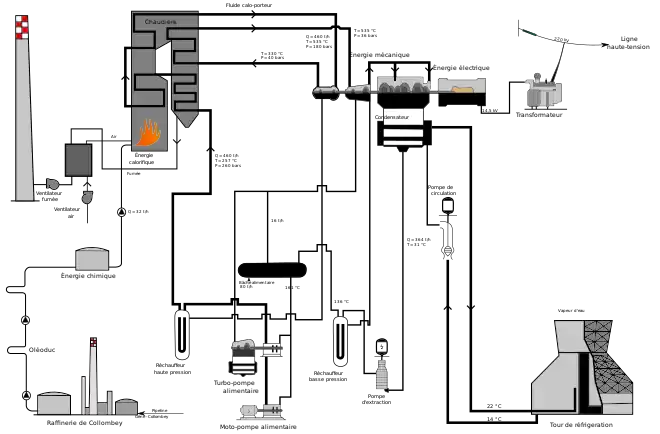

La centrale thermique de Vouvry, également appelée usine de Chavalon, est une centrale électrique située sur la commune de Vouvry, dans le canton du Valais, en Suisse. Jusqu'à sa fermeture en 1999, la centrale utilise du mazout lourd, qui chauffe un générateur de vapeur en brûlant. L'eau vaporisée actionne alors une turbine, qui entraîne un alternateur.

| Canton | |

|---|---|

| Commune | |

| Coordonnées |

46° 20′ 49″ N, 6° 52′ 43″ E |

| Propriétaire |

Groupe Orllati (depuis 2017) |

| Mise en service |

1965 |

| Mise à l’arrêt définitif |

1999 |

| Statut |

Désaffectée |

| Effectifs |

72 (1999) |

| Type d'installation |

Centrale électrique au pétrole (d) |

|---|---|

| Énergie utilisée | |

| Nombre de turbines |

2 |

| Type de turbine | |

| Puissance installée |

300 MW |

| Production totale |

21,5 TWh (1965-1999) |

|---|

| Source froide | |

|---|---|

| Architecte |

René Vittone et Alin Décoppet (Atelier des Architectes Associés) |

|

|

Seule centrale à pétrole de Suisse, elle est construite en 1965 par un consortium mené par l'entreprise Énergie de l'Ouest-Suisse (EOS) afin de pallier les manques de production d'électricité hivernaux de l'énergie hydraulique suisse. D'abord envisagée sur le territoire de la commune d'Aigle, dans le canton de Vaud, elle profite de sa proximité avec la raffinerie de Collombey pour produire de l'électricité à des tarifs préférentiels. Cependant, à la fin des années 1990, son exploitation engendre des pertes financières non négligeables, ce qui décide les exploitants à désaffecter le site. Depuis, plusieurs projets de réhabilitation ont été imaginés, mais la centrale reste à l'état d'abandon.

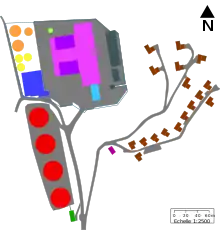

Situé à environ 450 mètres au-dessus de la plaine pour limiter la pollution, le site de l'usine est composé de deux plateaux et d'une pente sur lesquels se situent un bâtiment principal abritant la salle des machines, une cheminée d'évacuation de 120 mètres, quatre tours de refroidissement, une station pour téléphérique et 17 villas anciennement habitées par les employés de Chavalon. La centrale est reliée à la raffinerie de Collombey par un oléoduc qui longe principalement le canal Stockalper, ce dernier étant utilisé pour fournir de l'eau d'appoint, et elle injecte le courant généré sur le réseau électrique suisse au moyen d'une ligne à haute tension 220 kV.

Géographie

La centrale thermique de Chavalon se situe en Suisse, dans le canton du Valais, sur le territoire de la commune de Vouvry. Elle se trouve sur le balcon naturel de Chavalon, à 825 mètres d'altitude, surplombant la plaine du Rhône de 450 mètres[1] - [2] - [3]. Le site de la centrale est accessible depuis Vouvry par un téléphérique exploité entre 1965 et 2005[4]. Une route mène également à la centrale, grâce à un embranchement de la route menant au village de Miex[5].

Les bâtiments de la centrale sont répartis sur une pente et deux plateformes constituées de roches sédimentaires biogènes et évaporites à base de calcaire et parfois de marne[6] - [7]. Le plateau du bâtiment de l'usine mesure 27 000 m2 tandis que celui des tours de refroidissement fait 10 000 m2, pour une surface totale du site de 75 000 m2[8].

Histoire

Genèse

Dans les années 1950, un projet de raffinerie dans le Chablais suisse voit le jour, porté par la société des « Raffineries du Rhône ». L'oléoduc du Rhône doit acheminer du pétrole en provenance de Gênes, en Italie, jusqu'à une raffinerie qui est originellement prévue près d'Aigle, dans le canton de Vaud. Cependant, puisque l'oléoduc passe par le Valais, le canton demande que la raffinerie soit située sur son sol, et celle-ci est finalement construite à Collombey[9].

Parallèlement au projet de raffinerie, en 1959, l'entreprise Énergie de l'Ouest-Suisse (EOS) cherche un moyen d'augmenter sa production d'électricité en hiver. Elle établit un rapport, qui recommande l'augmentation du nombre de centrales hydrauliques et la construction de centrales thermiques pour pallier les manques de production hivernaux ; une centrale nucléaire est également envisagée, mais cette technologie est encore en développement à ce moment[10]. La présence de la raffinerie de Collombey permet par ailleurs d'approvisionner une potentielle centrale à des prix favorables, motivant d'autant plus sa construction[11].

Pour compenser le changement de canton de la raffinerie, la nouvelle centrale est prévue sur le territoire de la commune d'Aigle. Le projet est porté par un consortium entre EOS et la société des « Raffineries du Rhône ». En , une demande d'autorisation de construire est déposée pour une centrale de 150 MW, avec une cheminée de 120 m, sur le lieu-dit « Les Îles ». La mise à l'enquête du projet donne cependant lieu à 39 oppositions, la majorité craignant une pollution au dioxyde de soufre (SO2) pour l'environnement local et la santé publique[9]. Après plusieurs recours de la population et également de la commune d'Ollon, le Conseil d'État vaudois impose une hauteur de cheminée minimum de 300 m. Cela provoque une réaction de l'Office fédéral de l'air, qui déclare en qu'une cheminée d'une telle hauteur serait « extraordinairement dangereu[se] » pour la navigation aérienne et décide de limiter sa hauteur à 180 m. Ces restrictions mettent ainsi fin à une possible construction à Aigle, obligeant le consortium à chercher un nouvel emplacement[12].

Le projet est dès lors pensé à quatre endroits, trois sur le canton de Vaud et un en Valais, sur le site de la Porte-du-Scex. Estimé 25 % moins cher que les autres, ce dernier l'emporte. Afin de contrer le problème de la cheminée, un « fumoduc » est imaginé, déjetant ainsi la fumée au Pro de Taila, à 1 270 m d'altitude[13]. En 1962, la société de la « centrale thermique de la Porte-du-Scex » est créée, ses actionnaires étant les entreprises EOS (40 %), CFF (15 %), Aluminium Suisse (10 %), Lonza (10 %), Raffineries du Rhône (5 %) et Romande Energie (5 %)[11]. La qualité du terrain de la Porte-du-Scex se révèle cependant insuffisante et la sécurité d'un système de « fumoduc » difficile à assurer. Le projet est donc encore déplacé, cette fois sur le site du Pro de Taila, qui s'avère cependant trop reclus. Finalement, le site de Chavalon est retenu comme un bon compromis. Le site de construction définitif est confirmé en . Les conditions de ventilation étant très bonnes à Chavalon, la hauteur de la cheminée est fixée à 120 m[14] ; cette hauteur permet à la cheminée d'évacuer la fumée de la centrale à près de 950 mètres d'altitude, soit au-dessus de la couche d'inversion (900 m)[15]. Le directeur de l'Institut suisse de météorologie Jean Lugeon effectue des mesures environnementales et déduit que les risques de pollution ne devraient pas dépasser la limite tolérée de l'époque[16]. Le projet final est approuvé le , et la société de gestion de la centrale change de raison sociale le pour devenir la « Centrale thermique de Vouvry SA ». En butte à des difficultés financières, la société des « Raffineries du Rhône » revend sa participation financière aux autres actionnaires en 1965[1].

Construction et mise en service

| Vidéo externe | |

| Archive vidéo de la RTS montrant le chantier de Chavalon. | |

Le chantier débute en , avec la construction d'une route d'accès de 1,2 km[17] - [15]. Celle-ci est pensée pour accueillir des transports lourds, et peut ainsi supporter au maximum 130 tonnes. Le terrain sur lequel la route est aménagée est très difficile, et ses murs de soutènement font jusqu'à 20 m de hauteur[18]. Le transport du matériel de construction représente l'un des plus gros défis du chantier ; de longues pièces sont acheminées sur cette route durant toute la durée des travaux, la plus longue étant un pont roulant de 35 m. Les deux alternateurs de la centrale sont quant à eux acheminés depuis Vouvry en 5 et 3 jours[15].

Au total, près de 500 personnes sont employées sur le chantier, parmi lesquelles 220 travaillent sur le génie civil[15] ; selon René Vittone, architecte du projet, les ouvriers représentent 22 nationalités différentes. Tous sont supervisés par un même chef de chantier, qui vit sur place, les baraquements de chantier ayant été recyclés de la construction du barrage de la Grande-Dixence[19]. Le terrassement du site a lieu pendant l'hiver 1963-1964, avec au total 120 000 m3 de terrain aménagé, dont 65 000 m3 de roche[15]. En , les premières fondations sont bétonnées. Le fût de la cheminée, haut de 120 m, est réalisé au moyen d'un coffrage glissant — un moule qui est glissé le long de la paroi au fur et à mesure de sa construction[20] — du au , soit à une vitesse de 3 m/jour. L'utilisation intensive d'ossatures métalliques et de pièces préfabriquées permet une construction rapide du bâtiment principal, qui est mis hors-d'eau en [21].

L'équipement technique des chaudières, de la salle des machines et du bâtiment de commande est réalisé en atelier entre et . Les travaux de montage débutent un mois plus tard, avec la fin des travaux et la mise en exploitation du premier groupe de production de la centrale en [15] - [16]. Le deuxième groupe est quant à lui opérationnel dès le mois de [16]. Au total, la construction de la centrale a coûté 215 millions de francs (757 millions en 2023[22])[23].

Production

.svg.png.webp)

.svg.png.webp)

.svg.png.webp)

.svg.png.webp)

Bien que l'usine existe pour répondre à la consommation hivernale, au début des années 1970 l'usine produit de septembre à mai — voire juin — pour pallier une augmentation des besoins en électricité. Durant cette période, les groupes de production sont très rarement mis à l'arrêt, leur maintenance étant assurée durant les fêtes de fin d'année, à Pâques et durant les trois à quatre mois d'été durant lesquels ils ne fonctionnent pas. Les groupes peuvent tourner jusqu'à 6 000 heures par an, brûlant près de 400 000 tonnes de mazout lourd pour 1,8 TWh[24].

Le premier choc pétrolier en 1973 ayant provoqué une hausse du prix des combustibles, qui passe de 3 à 15 dollars par baril, la production de Chavalon est revue à la baisse. Les groupes de production sont limités entre 4 000 à 5 000 heures de fonctionnement, fournissant dès lors 1,35 TWh par année pour environ 300 000 tonnes de combustible[25].

À partir du deuxième choc pétrolier de 1979, les coûts d'exploitation de l'usine augmentent considérablement et engendrent des pertes annuelles de 14 millions de francs suisses[26] - [27]. Le prix du baril est de 35 dollars[25]. La production est mise au ralenti et sert uniquement à couvrir les hausses de consommation hivernales. De ce fait, les actionnaires de l'usine procèdent à un amortissement accéléré des installations et limitent l'entretien et les révisions. Le , EOS annonce que la centrale sera mise hors service dès que les réserves de combustibles qui s'y trouvent seront épuisées[26] - [27]. À ce moment, le site emploie 72 personnes, et il est alors estimé que la production devrait s'arrêter entre et le printemps 2000[27]. Le personnel ayant déjà reçu son congé, le stock est finalement rapidement brûlé en , par précaution[28], et la centrale est officiellement fermée le même mois. Au cours de son exploitation, elle a fourni près de 21,5 TWh[26].

Conditions de travail

Chavalon étant la seule centrale thermique à mazout de Suisse, tous ses employés sont formés par Électricité de France (EDF). Ceux-ci sont envoyés un an dans une centrale thermique française et suivent des stages au centre de formation d'EDF. Le personnel de l'usine est ainsi qualifié en électricité, en chimie et en mécanique, et les employés effectuent une rotation constante pour suivre la centrale qui tourne généralement 24 heures sur 24[29].

Durant toute l'exploitation de l'usine, les employés peuvent choisir d'habiter avec leurs familles à Chavalon. Puisque les villas sont assignées à différentes professions, un employé qui change de poste doit également déménager. Les cadres sont obligés de vivre sur place. Une partie des ouvriers vivent cependant à Vouvry, et un bus leur sert de navette le matin et le soir. Les familles disposent à toute heure du téléphérique, qui fonctionne à la manière d'un ascenseur. Pour aller à l'école, un chauffeur récupère tous les matins les enfants avant de descendre avec eux en téléphérique et les conduire à l'école. Selon Roland Fontana, agent d’exploitation à Chavalon entre 1967 et 1999, « le fait de vivre sur place […] donnait l’impression de ne jamais quitter le travail mais en même temps, le cadre de vie y était agréable »[29].

Projets de réaffectation

Dans les années qui suivent la fermeture de l'usine, plusieurs idées de réaffectation sont explorées ; la commune de Vouvry imagine la création d'un musée de l'énergie, tandis qu'EOS veut initialement revendre des pièces de l'usine en Turquie[30]. En 2001, la police cantonale entrepose dans les bâtiments de l'usine pour 35 millions de francs suisses de chanvre saisis à Bernard Rappaz[31]. Lorsque Sion est proposée comme ville d'accueil des Jeux olympiques d'hiver de 2026, proposition ensuite rejetée par le peuple valaisan, le site de la raffinerie de Collombey est initialement proposé pour y construire un village olympique[32] ; Chavalon aurait ainsi pu compléter ce projet[33]. Enfin, Chavalon a été utilisé comme décor pour des émissions de télévision ou des séances photos et sa cheminée a également servi de rampe de lancement pour des base-jumpers[30].

En parallèle, dès la fermeture du site, un projet prévoit la création d'une nouvelle centrale à cycle combiné au gaz naturel à Chavalon. Elle doit produire entre 2 et 3 TWh d'électricité par an, avec cependant des rejets de 750 000 tonnes de CO2. Le projet, mis à l'enquête publique en 2007, soit deux ans après l'entrée en vigueur du protocole de Kyoto, est jugé « ringard et obsolète » par Marie-Thérèse Sangra, la secrétaire du WWF pour le canton du Valais. L'autorisation de construire est quand même délivrée en 2009, mais le projet reste bloqué quelques années au tribunal cantonal[30]. La même année, un projet d'assainissement de l'usine est conduit, principalement pour désamianter le site[34]. En 2017, EOS et Romande Energie annoncent officiellement l'abandon du projet, déclarant : « Les prix bas de l’électricité, couplés à l’augmentation des coûts de compensation des émissions de CO2, ne permettent pas d’assurer la rentabilité de la centrale »[30]. Finalement, l'usine est rachetée la même année par le groupe Orllati, une entreprise active dans l'immobilier et la démolition[30] - [35]. Son intérêt se porterait sur les 17 villas, bien que le site soit classé comme zone industrielle et que la présidente de Vouvry Véronique Diab-Vuadens ait déclaré que la commune ne voulait pas de projet immobilier à Chavalon[30] - [36]. Une grande partie de l'usine reste cependant intacte ; le mobilier des bureaux de l'administration, entre autres, n'a pas été déménagé[37].

En 2022, le site de Chavalon est à nouveau cité parmi 17 centrales à gaz potentielles censées prévenir une éventuelle pénurie d'électricité en Suisse. Ces centrales de réserve, utilisant des infrastructures existantes, sont prévues pour 2025 ou 2026[38].

Description

Architecture

- Ateliers et magasins

- Bâtiment principal

- Bureaux de l'administration

- Chaudières

- Cheminée

- Départ du téléphérique

- Station d'épuration

- Station de transformation 220 kV

- Stockage des carburants

- Tours de refroidissement

- Traitement de l'eau de circulation

- Villas

Bâtiment principal

Le bâtiment principal de l'usine comprend toutes les infrastructures de production d'énergie, c'est-à-dire les chaudières, la salle des machines et la salle de commande[39]. La dalle en béton des fondations est liée entre les différentes parties du bâtiment. Les deux alternateurs sont quant à eux sur un plan de béton de 35 mètres par 13, d'une épaisseur de 3,2 mètres, à 9 mètres de hauteur, soutenu par 160 ressorts antivibratoires ; avec les machines, cette dalle pèse près de 2 800 tonnes[40].

La dimension des différentes salles fait que le bâtiment principal est visible de Bex à Vevey. Les deux chaudières sont hautes de 45 mètres pour 33 mètres de long et 27 mètres de large, tandis que la salle des machines fait 105 mètres de longueur pour 30 mètres de largeur et 24 de hauteur[41]. L'ossature du bâtiment a été réalisée avec 2 200 tonnes de charpente en acier[alpha 2], revêtue de 50 tonnes de tôles en aluminium thermolaqué ; ces tôles ont une épaisseur allant de 0,7 à 1 millimètre avec des profils différents selon les endroits (sinusoïdal, triangulaire et trapézoïdal)[43]. Les chaudières ont une ossature en plus, appelée « capot », entourant la chaudière et sa charpente et servant à les protéger du vent et de la pluie. Les points de contact entre les armatures de la chaudière et de son capot sont réalisés avec des éléments souples qui absorbent les déformations[43].

La cheminée du bâtiment, haute de 120 mètres, est de forme conique, avec un diamètre extérieur de 8,5 mètres à la base et de 5,9 mètres au sommet. Elle repose sur un disque en béton armé de 16 mètres de diamètre et 2,2 mètres de largeur. Elle a été pensée pour rejeter des fumées entre 115 et 155 °C[21].

En annexe se trouve également le bâtiment d'exploitation, qui contient tous les bureaux de l'administration. Il se dresse sur cinq étages. Sa structure est faite de 350 tonnes d'acier, et ses planchers en béton armé ont été coulés sur place[44]. La couleur bleue de certaines parties du bâtiment a été choisie afin de contraster avec la nature environnante et également pour marquer la silhouette de l'usine dans le ciel[45].

Habitations

Un quartier d'habitation est construit en contrebas de l'usine car, celle-ci devant fonctionner en continu, ses employés doivent pouvoir réagir rapidement à un éventuel problème[46]. Sa localisation est choisie par manque de place sur le site de Chavalon, mais aussi pour minimiser les dérangements dus au fonctionnement de la centrale. Son orientation au sud-ouest est également idéale, proposant un panorama vers les Alpes vaudoises. Le quartier est séparé en trois groupes distincts pour un total de 17 villas. Au nord, les cinq villas les plus spacieuses et les plus distantes entre elles sont réservées aux ingénieurs et au directeur, tandis que les sept villas centrales sont prévues pour les techniciens ; le troisième groupement, au sud, est destiné aux contremaîtres, la première maison du lotissement étant occupée par une conciergerie[47].

Toutes les villas sont construites sur le même modèle, avec un rez-de-chaussée et un seul étage. L'entrée-vestiaire, la cuisine, la salle de séjour, la salle à manger et une salle de jeux se trouvent toutes au rez-de-chaussée, tandis que les chambres à coucher, la salle de bains et la penderie se situent au premier étage. Le tout a une orientation sud qui permet un ensoleillement naturel. Les villas des ingénieurs et du directeur possèdent également un garage incorporé au bâtiment. Les garages des contremaîtres sont quant à eux regroupés tout au sud du quartier, et ceux des techniciens sont groupés par deux sous les terrasses des maisons[47].

Les dalles et murs des villas ont été réalisées avec de la maçonnerie en béton armé. Les murs sont recouvert de crépis, sauf pour les sous-sols et à l'arrière du rez-de-chaussée, où le béton est apparent. De l'acajou a été utilisé pour les revêtements, notamment pour les grandes vitres et les pignons. Enfin, chaque villa possède un jardin et est équipée d'une cuisine complète, d'un chauffage à régulation automatique et d'un lave-linge[47].

Après la fermeture de la centrale, la plupart des arbres des jardins ont été abattus pour éviter que la parcelle ne devienne une zone forestière, tandis que les vitres et les menuiseries en acajou des bâtiments ont été retirées. Si les villas ont été louées pendant cinq ans après la fermeture, 15 d'entre-elles ont été laissées à l'abandon depuis. Les deux villas utilisées ultérieurement ont servi à l'administration de l'usine et à une maison de retraite de Vouvry comme salon de thé[48].

Oléoduc

Les combustibles liquides servant à la production électrique sont transportés à la centrale au moyen d'un oléoduc. Il couvre une distance de 10,5 kilomètres sur un dénivelé de 460 mètres[49]. Depuis la raffinerie de Collombey, où se trouve la première station de pompage, il parcourt le canal du Bras-Neuf avant de suivre le canal Stockalper jusqu'à Vouvry, où il rejoint une seconde station de pompage avant de monter vers la centrale[50]. La partie en plaine est enterrée sur 9,3 kilomètres. Le reste de l'oléoduc est à ciel ouvert, la montée étant parallèle aux conduites des eaux usées et de l'eau d'appoint pompée dans le canal Stockalper[49]. Le débit nominal de l'oléoduc est de 65 tonnes par heure, mais il peut supporter jusqu'à 100 tonnes par heure[49].

Sa tuyauterie est faite de deux tubes concentriques, l'intérieur étant en acier. Le revêtement extérieur en verre et bitume protège le tube des agressions du sol[49]. La dilatation thermique de la tuyauterie est absorbée par 54 compensateurs dans des fosses étanches[50]. Les stations de pompage sont équipées de pompes centrifuges à deux étages, le réchauffement de la première station étant assuré par un circuit de vapeur et celui de la deuxième par des câbles chauffants. Leur équipement électrique est également réalisé avec du matériel anti-déflagration. Une température de 90 à 100 °C est nécessaire pour la mise en service de l'oléoduc ; le réchauffage des conduites, qui prend 3 h, est réalisé au moyen d'un combustible mi-lourd[39]. Enfin, l'oléoduc est équipé d'un système de détection de fuites et les deux stations de pompage peuvent être surveillées depuis la centrale[51].

Une fois arrivés sur place, les combustibles lourds sont déversés dans deux réservoirs de 5 000 mètres cubes et les combustibles légers sont stockés dans un réservoir de 1 500 mètres cubes ; ces derniers servent au démarrage de la centrale. Chaque citerne est équipée d'un indicateur de niveau, d'une alarme de niveau maximum et de réchauffeurs[49].

Générateur de vapeur

Les deux chaudières de la centrale ont été manufacturées par l'entreprise suisse Sulzer. Elles sont de type monotubulaire à circulation forcée[52]. Leurs parois sont tapissées de tubes parcourus par de l'eau[53]. Les chaudières consomment en moyenne 32 tonnes de mazout lourd par heure pour produire 460 tonnes de vapeur à 540 °C et 19 bars par heure[52].

Pour le circuit eau-vapeur, l'eau entre par le circuit de la chaudière, appelé évaporateur, et monte en température jusqu'à sa vaporisation. À la sortie de l'évaporateur, la vapeur saturée est conduite à un séparateur, qui élimine l'eau de purge, les impuretés et les sels concentrés dans la vapeur ; le séparateur est particulièrement utile pour recycler l'eau condensée lors du démarrage de la chaudière[51]. À la sortie du séparateur, la vapeur traverse un surchauffeur avant d'être séparée en deux flux égaux et de traverser trois autres surchauffeurs. La vapeur passe une première fois dans la turbine, dans son compartiment haute-pression, avant de retourner dans la chaudière. Là, la vapeur passe dans un échangeur à tubes concentriques appelé « Triflux ». La vapeur haute pression circule ensuite dans le tube intérieur, tandis que la vapeur moyenne pression est resurchauffée par le combustible et le tube haute pression. L'opération permet de resurchauffer la vapeur à 540 °C, qui est envoyée dans la section moyenne pression de la turbine[54].

L'eau de refroidissement est pompée dans le canal Stockalper. Elle circule dans un circuit fermé à son arrivée à Chavalon et permet de condenser la vapeur du circuit de la turbine avant d'être elle-même refroidie par les tours de refroidissement[15].

La combustion nécessite de l'air, qui est récolté par deux ventilateurs. Un se trouve à l'extérieur et l'autre est dans le bâtiment des chaudières. L'air est chauffé à 290 °C dans deux réchauffeurs à eau chaude puis deux réchauffeurs d'air rotatifs, où il se mélange avec du gaz de combustion. Le mélange est ensuite transporté aux brûleurs, où il est pulvérisé avec le mazout et où le tout est brûlé. La température des gaz émis peut atteindre jusqu'à 1 500 °C. La chaleur dégagée se répand partiellement par rayonnement dans les parois de la chambre, et la chaleur restante est portée par un gaz de combustion vers le reste de la chaudière, où la chaleur se transmet par convection. Après avoir donné toute sa chaleur, le gaz est aspiré par deux ventilateurs vers la cheminée de l'usine[55].

Les tours de refroidissement de Chavalon en 2021.

Les tours de refroidissement de Chavalon en 2021. Vue de dessus d'une des tours de refroidissement de Chavalon en 2021.

Vue de dessus d'une des tours de refroidissement de Chavalon en 2021.

Électrique

La centrale de Chavalon transforme l'énergie thermique de la combustion de pétrole en énergie électrique au moyen d’un alternateur actionné par une turbine[53]. La centrale est équipée de deux groupes de production, soit deux chaudières, turbines, alternateurs et transformateurs, ce qui lui permet de fonctionner à demi-puissance en cas de dysfonctionnement d'un équipement[56].

Les alternateurs ont une tension nominale de 14,5 kilovolts pour une vitesse de rotation de 3 000 tours par minute et une fréquence de 50 hertz. Ils sont fabriqués par l'entreprise suisse Escher Wyss. La partie magnétique du stator est constituée de tôles feuilletées séparées par des entretoises. Les espaces entre les tôles permettent un refroidissement à l'hydrogène, dont l'étanchéité est assurée par des joints à huile. Le rotor est quant à lui fait d'un corps d'acier en une pièce entouré d'un bobinage de fils nus maintenu en place par des cales isolantes. Le refroidissement du rotor est assuré par deux ventilateurs sur chaque extrémité de l'arbre mécanique, qui permettent la circulation d'hydrogène entre les conducteurs. L'excitatrice de chaque alternateur tourne à 1 800 tours par minute au moyen d'un réducteur mécanique à engrenage. Sa puissance est ainsi de 725 kilowatt pour 500 volts. Les alternateurs sont également équipés de régulateurs de tension permettant l'arrêt rapide en cas de surtension ou de court-circuit[56].

La tension est élevée à 245 kilovolts pour chaque groupe par trois transformateurs monophasés, manufacturés par l'entreprise genevoise Sécheron[57]. La liaison entre l'alternateur et les transformateurs se fait au moyen d'un jeu de barres profilés en aluminium de 11 000 mm2, permettant le passage d'un courant électrique maximum de 7 800 ampères par phase. Les raccordements du jeu de barres sont réalisés au moyen de conducteurs tressés souples en cuivre[56].

À partir des transformateurs, le circuit de la centrale est relié au réseau électrique suisse via une ligne 220 kilovolts rejoignant le tronçon allant de Chamoson à Romanel-sur-Lausanne. Les conducteurs de la ligne ont une section de 550 mm2 et sont en aluminium. La ligne est protégée par des disjoncteurs à haute tension avec un pouvoir de coupure de 11 500 mégavoltampères[57].

Schéma de principe

Annexes

Articles connexes

Bibliographie

![]() : documents utilisés comme source pour la rédaction de cet article

: documents utilisés comme source pour la rédaction de cet article

- « Numéro spécial sur la Centrale thermique de Vouvry », Bulletin technique de la Suisse romande, Lausanne, Société Anonyme du Bulletin technique de la Suisse romande, no 92, , p. 105-140 (lire en ligne) :

- Émile Manfrini, « La Suisse romande et l'énergie thermique », dans Numéro spécial sur la Centrale thermique de Vouvry, , p. 105-106.

- Christophe Babaïantz, « D’Aigle à Chavalon en passant par la Porte-du-Scex », dans Numéro spécial sur la Centrale thermique de Vouvry, , p. 106-109.

- René Masson, « Les travaux de génie civil de la Centrale thermique de Vouvry », dans Numéro spécial sur la Centrale thermique de Vouvry, , p. 109-113.

- R. W. Peter, « L’équipement thermique de la Centrale de Vouvry », dans Numéro spécial sur la Centrale thermique de Vouvry, , p. 114-125.

.

. - Jean-Martin Kaelin, « L’équipement électrique de la Centrale thermique de Vouvry », dans Numéro spécial sur la Centrale thermique de Vouvry, , p. 125-128.

.

. - R. Vittone et A. Décoppet, « Rôle de l’architecte dans l’étude et la réalisation de la Centrale thermique de Vouvry », dans Numéro spécial sur la Centrale thermique de Vouvry, , p. 128-131.

.

. - Jean Serrex et Albert Berrut, « Le quartier d’habitation du personnel-cadre », dans Numéro spécial sur la Centrale thermique de Vouvry, , p. 132-133.

.

. - P. Bergier, « Les constructions métalliques de la Centrale thermique de Vouvry », dans Numéro spécial sur la Centrale thermique de Vouvry, , p. 133-137.

- Émile Manfrini, « La Suisse romande et l'énergie thermique », dans Numéro spécial sur la Centrale thermique de Vouvry, , p. 105-106.

- Emanuelle Jaques, Chavalon : Un système d’infrastructures de la modernité dans le Chablais, Lausanne, EPFL, (lire en ligne [PDF]).

- Marcelle Taralle (texte), Charles Page (images) et Centrale thermique de Vouvry SA, Chavalon, Lausanne, Marendaz, (présentation en ligne).

- Centrale thermique de Vouvry SA, Centrale thermique de Chavalon : 1962-1988, (présentation en ligne).

- Centrale thermique de Vouvry SA, Centrale thermique de Chavalon, Lausanne, Bron-Marendaz Imprimeurs, (présentation en ligne).

- Centrale thermique de Vouvry SA, Usine de Chavalon : laboratoire, Monthey, Montfort SA, (présentation en ligne).

Notes et références

Notes

- Données incomplètes.

- Charpente de la chaudière : environ 680 t ; capot de la chaudière : environ 330 t ; salle des machines : environ 940 t ; bâtiment d’exploitation : environ 350 t[42].

Références

- Babaïantz 1966, p. 109.

- « L'alimentation en eau et combustible de Chavalon », Le Nouvelliste, , p. 15 (lire en ligne).

- Jaques 2017, p. 82.

- Jaques 2017, p. 18.

- Jaques 2017, p. 17.

- « Groupes lithologiques sur la carte de Chavalon », sur geo.admin.ch (consulté le )

- « Données géologiques sur la carte de Chavalon », sur geo.admin.ch (consulté le )

- Jaques 2017, p. 16.

- Babaïantz 1966, p. 107.

- Manfrini 1966, p. 105-106.

- Manfrini 1966, p. 106.

- Babaïantz 1966, p. 107-108.

- Babaïantz 1966, p. 108.

- Babaïantz 1966, p. 108-109.

- Jaques 2017, p. 33.

- Taralle 1991, p. 11.

- Masson 1966, p. 109.

- Masson 1966, p. 109-110.

- Jaques 2017, p. 53.

- « coffrage glissant », sur www.culture.fr (consulté le )

- Masson 1966, p. 110.

- 1501 à 1813 : Roman Studer, Pascal Schuppli, (en) Deflating Swiss Prices over the Past Five Centuries, Historical Methods, 2008, Volume 41, Numéro 3. 1813 à aujourd'hui : inflation de la Suisse basée sur FSO-EN à 2015, FSO-DE 2015-2021 « CPI, Global index on all index bases », Federal Statistical Office (consulté le ) et tableau 18-10-0004-13 « LIK, Totalindex auf allen Indexbasen », sur Federal Statistical Office (consulté le )

- CTV 1995, p. 13.

- Taralle 1991, p. 13.

- Taralle 1991, p. 15.

- « Chavalon », La Nouvelliste, (lire en ligne, consulté le ).

- Gilles Berreau, « Chavalon va fermer », Le Nouvelliste, (lire en ligne, consulté le ).

- Gilles Berreau, « Chavalon déménagée en Turquie ? », Le Nouvelliste, (lire en ligne, consulté le ).

- Jaques 2017, p. 65.

- Xavier Lambiel, « À Chavalon, la fin du mirage d’une centrale à gaz », Le Temps, (ISSN 1423-3967, lire en ligne, consulté le ).

- Xavier Filliez, « Devant la justice. Bernard Rappaz et ses juges: passes d'armes sur fond de chanvre », Le Temps, (ISSN 1423-3967, lire en ligne, consulté le ).

- « Le fantasme olympique de Christian Constantin », sur Le Temps, (ISSN 1423-3967, consulté le )

- Jaques 2017, p. 1.

- Christophe Boillat, « L’ancienne usine de Chavalon aux petits soins intensifs », Tribune de Genève, (ISSN 1010-2248, lire en ligne, consulté le )

- Ghislaine Bloch, « Le très secret groupe Orllati lève le voile sur ses activités », Le Temps, (ISSN 1423-3967, lire en ligne, consulté le ).

- Diana-Alice Ramsauer, « L'ancienne usine de Chavalon pourrait devenir un lieu culturel, sportif ou touristique », sur www.rhonefm.ch (consulté le ).

- Jaques 2017, p. 76.

- www rtn ch, RTN, Radio Télévision Neuchâtel, « Berne s'arme contre d'éventuelles pénuries d'électricité », sur www.rtn.ch (consulté le ).

- Peter 1966, p. 115.

- Masson 1966, p. 112-113.

- Vittone et Décoppet 1966, p. 128-129.

- Jaques 2017, p. 35, 39.

- Jaques 2017, p. 35.

- Jaques 2017, p. 39.

- Vittone et Décoppet 1966, p. 129.

- Jaques 2017, p. 55.

- Serrex et Berrut 1966, p. 132.

- Jaques 2017, p. 75.

- Peter 1966, p. 114.

- Peter 1966, p. 114-115.

- Peter 1966, p. 116.

- Jaques 2017, p. 45.

- Jaques 2017, p. 63.

- Peter 1966, p. 117.

- Peter 1966, p. 118.

- Kaelin 1966, p. 125.

- Kaelin 1966, p. 126.

- CTC 1995.