Campagnes du Sud

Le terme de Campagnes du Sud désigne les actions militaires menées par Simón Bolívar et Antonio José de Sucre au sud de la nation nouvellement indépendante de Grande Colombie.

| Date | 1821 - 1823 ou 1826 |

|---|---|

| Lieu |

Sud de la Nouvelle-Grenade Équateur Pérou Bolivie |

| Issue | Victoire indépendantiste |

|

| Antonio José de Sucre |

Guerres d'indépendance hispano-américaines

Batailles

m

Campagne de Pasto (1821-1823)Rencontre de Guayaquil (26 juillet 1822)

Campagne du Pérou (1823-1826)- Motín de Balconcillo (es)

- Campagne d'Intermedios de Santa Cruz

- Bataille de Zepita (es)

- Combat d'Arequipa (es)

- Combat d'Alzuri (es)

- Soulèvement de Callao (es)

- Rébellion d'Olañeta (es)

- Bataille de Junín

- Combat de Bellavista (es)

- Bataille de Corpahuaico (es)

- Bataille d'Ayacucho

- Campagne de Sucre dans le Haut-Pérou

- Combat de Tumusla

- Second siège de Callao (es)

Deux visions s'affrontent quant à l'étendue des opérations militaires que le terme regroupe. Pour la première, les campagnes du sud correspondent à la libération de la région de Pasto, en Nouvelle-Grenade (actuelle Colombie), ainsi de la Real audiencia de Quito (actuel Équateur), régions vouées à intégrer la Grande Colombie. Pour la seconde, la continuité du commandement implique d'ajouter aux opérations précitées toutes les opérations militaires entreprises par Sucre et Bolívar pour libérer le Pérou et la Bolivie. Si les Campagnes du Sud démarrent donc en 1821 avec l'arrivée des renforts colombiens à Guayaquil, première province libre d'Équateur, elles se terminent suivant le point de vue adopté en 1824 (bataille de Barbacoas) ou en 1826 (chute de la forteresse du roi Philippe (es) de Callao, au Pérou).

Contexte

Situation en Nouvelle-Grenade et au Venezuela

En 1819, la Nouvelle-Grenade est repassée sous contrôle espagnol après une courte période d'indépendance marquée par des conflits entre néo-grenadins. Les difficultés rencontrées par Simón Bolívar l'ont conduit à renoncer et à s'embarquer le pour la Jamaïque, d'où il rejoint la République nouvellement indépendante d'Haïti. De là, avec l'aide du président Alexandre Pétion, Bolívar retourne au Venezuela et parvient à libérer la partie orientale du pays. De cette tête de pont, il parvient à libérer la quasi-totalité du Venezuela, luttant à mort contre le commandant espagnol Pablo Morillo. Le congrès d'Angostura, qui se tient à Angostura (aujourd'hui Ciudad Bolívar) le , permet aux délégués de la Nouvelle-Grenade et du Venezuela de définir le futur politique des territoires une fois leur libération acquise. Peu après, à la suite de la retraite de Pablo Morillo dans ses quartiers d'hiver de Calabozo après la campagne d'Apure, Bolívar décide qu'il est temps de libérer la Nouvelle-Grenade.

À l'issue d'un périple amenant l'armée patriote de Bolívar et Francisco de Paula Santander à traverser les Andes via le páramo de Pisba, deux grandes batailles sont livrées contre les forces du commandant royaliste José María Barreiro, la bataille du Pantano de Vargas, près de Paipa[1], et la bataille de Boyacá au niveau du pont de Boyacá, à Tunja[2] - [3] Lorsqu'il apprend la nouvelle de la défaite de ses troupes, le vice-roi de Nouvelle-Grenade Juan de Sámano fuit Bogota et parvient à s'échapper par Carthagène des Indes[3]. Bolívar arrive à Santafe de Bogota où il entre sans résistance le , mettant fin à la campagne libératrice de la Nouvelle-Grenade.

Avec la prise de la capitale, Bogota, et la fuite du vice-roi, la Nouvelle-Grenade est virtuellement perdue pour l'Espagne. Toutefois, les campagnes indépendantistes se poursuivent. Le sud du pays (San Juan de Pasto, Popayán) demeure aux mains des royalistes, ainsi que les ports de la mer des Caraïbes (Carthagène des Indes, Barranquilla, Santa Marta).

Bolívar charge le général vénézuélien Mariano Montilla d'attaquer les royalistes qui occupent encore les ports de la mer des Caraïbes. À partir du se déroule une campagne fluviale et navale qui libère un à un les ports caribéens et se termine par l'entrée des troupes indépendantistes à Carthagène le [4].

De son côté, afin d'empêcher définitivement tout nouveau débarquement de troupes espagnoles sur les côtes de la mer des Caraïbes, Bolívar porte de nouveau la guerre au Venezuela dont l'ouest et le nord du pays sont toujours contrôlés par les royalistes et ce qui reste du corps expéditionnaire espagnol de Pablo Morillo. Après un armistice de six mois, la campagne débute le par la bataille de Carabobo qui se solde par une importante victoire de Bolivar sur le maréchal Miguel de la Torre, le remplaçant de Morillo, démissionnaire en décembre 1820, à la tête des troupes espagnoles[5].

À partir du et jusqu'au 3 octobre de la même année se réunit le Congrès de Cúcuta, assemblée constituante destinée à donner vie au projet décidé lors du congrès d'Angostura[6]. Initié par Antonio Nariño[7], le Congrès de Cúcuta voit la participation de Simón Bolívar, de Francisco de Paula Santander et d'autres importants personnages de l'indépendance. C'est dans le temple historique de Cúcuta qu'est adoptée la constitution de Cúcuta, acte de naissance de la Grande Colombie (alors simplement appelée « République de Colombie ») constituée de la Nouvelle-Grenade et du Venezuela[8]. Bolívar en est désigné président et Santander vice-président.

Situation en Équateur

Après une lutte qui dure toute la nuit, le matin du , la ville de Guayaquil a obtenu son indépendance de l'Espagne. L'indépendance de différentes villes est rapidement obtenue, comme le village de Samborondón le 10 octobre, Daule le 11 octobre ou Naranjal le 15 octobre[9].

Le , 57 représentants de tous les villages qui forment la province de Guayaquil sont convoqués à la mairie de la ville où il est proclamé la naissance d'un nouvel État connu sous le nom de Province Libre de Guayaquil et élu comme président de celui-ci le Dr José Joaquín de Olmedo[10] - [11]. Après cela est adopté le Reglamento Provisorio de Gobierno (es) qui sert de constitution au nouvel État[9].

Cependant, les villes de Quito et Cuenca demeurent sous la domination espagnole, ce qui pourrait signifier un danger pour la récente indépendance de Guayaquil. Ainsi, Olmedo met en place une armée connue sous le nom de División Protectora de Quito (es) chargée de veiller à la sécurité de la Province Libre de Guayaquil et libérer les autres villes qui composent la Real audiencia de Quito[12]

La División Protectora de Quito lance une campagne dans le but de libérer toute la Province Libre de Guayaquil, obtenant une victoire lors de la bataille de Camino Real, le , mais se trouve bientôt dans une situation délicate après avoir été battue lors des batailles de Huachi, le , et Tanizahua, le .

Dans le même temps, la ville de Cuenca, qui a suivi l'exemple de Guayaquil et proclamé son indépendance le , est reprise par les royalistes à la suite de la défaite des patriotes lors de la bataille de Verdeloma, le , mettant fin à l'éphémère « République de Cuenca ».

Face à cette situation difficile, José Joaquín de Olmedo demande une aide militaire à la Grande Colombie pour défendre Guayaquil et libérer le reste de la Real audiencia de Quito.

Situation au Pérou

Le , la bataille de Sipe-Sipe est un désastre pour les armées indépendantistes qui perdent 2 000 hommes. À ce moment-là, la cause indépendantiste en Amérique du Sud paraît perdue malgré la proclamation de l'indépendance des Provinces-Unies du Río de la Plata le 9 juillet 1816. C'est alors que José de San Martín, un général argentin alors gouverneur de la province de Cuyo, met au point un nouveau plan pour vaincre les armées royalistes du Pérou. Au lieu de passer par le Haut-Pérou, où les insurgés ont été à chaque fois vaincus, il décide, avec l'aide des restes de l'armée chilienne de son ami Bernardo O'Higgins, d'organiser une armée des Andes dont le but est de traverser la cordillère des Andes et d'entrer par surprise au Chili. Il obtient le soutien du Directeur suprême Juan Martín de Pueyrredón et, le , il débute avec une armée de plus de 5 000 hommes divisée en quatre colonnes une incroyable traversée de près de 500 kilomètres à travers la cordillère, qui s'achève le 8 février[13]. L'armée des Andes a perdu lors de la traversée près du tiers de ses effectifs mais elle prend totalement par surprise les troupes royalistes qui sont vaincues le 12 février lors de la bataille de Chacabuco[14]. Le lendemain, l'armée des Andes entre triomphalement dans Santiago du Chili et les royalistes sont repoussés dans le sud du pays. Bernardo O'Higgins est placé à la tête du pays dont il proclame l'indépendance un an jour pour jour après la bataille de Chacabuco. Peu après, le , l'armée de José de San Martín assure définitivement cette indépendance en triomphant des forces de Mariano Osorio à la bataille de Maipú où environ 3 500 royalistes sont pris ou tués[15]. Valdivia, la dernière possession espagnole au Chili, est capturée le 4 février 1820 par l'amiral Thomas Cochrane[16].

Après avoir assuré l'indépendance du Chili, José de San Martín fait construire une flotte dans le Pacifique pour contester la domination navale des espagnols. Au milieu de l'année 1820, une flotte de 8 navires de guerre et de 16 navires de transport est assemblée sous les ordres de Thomas Cochrane. Cette flotte met à la voile depuis Valparaíso jusqu'à la péninsule de Paracas, au sud du Pérou, où les troupes transportées débarquent le 7 septembre, prenant peu après la ville de Pisco[17]. Après cela, San Martín, qui espère que la présence de ses troupes va susciter une rébellion généralisée au Pérou, choisit d'éviter la confrontation militaire directe avec l'armée du vice-roi Joaquín de la Pezuela. Il engage des négociations qui échouent et ses troupes gagnent alors la ville de Huacho, qui est une meilleure position stratégique. Pendant les mois suivants, une campagne terrestre et maritime contre les royalistes lui permet de sécuriser sa nouvelle position[JL 1].

Au Pérou, le vice-roi est renversé par un coup d'État des libéraux et remplacé par José de la Serna le 29 janvier 1821. Deux mois plus tard, San Martín fait déplacer ses forces jusqu'à Ancón, tout près de Lima. De nouvelles négociations sont entamées mais elles ne mènent à rien et de la Serna, jugeant sa position à Lima trop faible, abandonne la capitale péruvienne le 8 juillet pour gagner les hauteurs et s'établir à Cuzco. Le , San Martín fait son entrée à Lima, où il est déclaré protecteur du pays dont il proclame l'indépendance le 28 juillet[JL 2] - [18].

Situation en Espagne

En 1819, l'Espagne organise une seconde expédition militaire après celle de 1815, composée de 10 bataillons, pour reconquérir ses colonies mais le commandant de l'un de ses bataillons, Rafael del Riego, déclenche une mutinerie en réclamant un retour à la constitution de 1812 et la révolte se répand dans tout le pays, contraignant Ferdinand VII à gouverner de façon plus libérale[JR 1]. Cette période va durer jusqu'en 1823, date à laquelle l'expédition française en Espagne va rétablir l'absolutisme. Cette situation troublée en Espagne a de fortes conséquences sur les évènements en Amérique du Sud car non seulement la nouvelle expédition espagnole ne voit jamais le jour mais, de plus, le moral des troupes royalistes sur le continent américain chute considérablement, entraînant de nombreuses désertions. Au niveau politique, les Cortes Generales qui détiennent le pouvoir en Espagne de 1820 à 1823 cherchent plus à négocier avec les insurgés hispano-américains qu'à les combattre, pensant naïvement que le retour du libéralisme en Espagne peut les convaincre de renoncer à leurs projets d'indépendance[JR 2].

Opérations contre les royalistes de Pasto

En 1821, après la bataille de Carabobo, le congrès constituant de Cúcuta a nommé Simón Bolívar président de la République, et Santander vice-président[E 1]. Bolívar effectue les préparatifs la même année : il organise une armée de quatre mille soldats, il laisse la Présidence à Santander et il part au sud. Initialement, le Libertador veut véhiculer la troupe par mer à bord de trois brigantines, mais alors qu'il s'apprête à s'embarquer au port de Buenaventura apparait une escadre espagnole envoyée par Juan de la Cruz Mourgeón depuis l'actuelle côte septentrional du l'Équateur et constituée d'une corvette, quatre goélettes et trois transports. La faiblesse de la marine colombienne dans le Pacifique en comparaison de la marine espagnole l'oblige à prendre la route terrestre, plus ardue du fait de la difficulté du terrain que représente les Andes et qui, avec les maladies, produit des pertes majeures dans l'armée qu'il ne peut pas replacer avec les contingents qu'il trouve en chemin. À l'arrivée à Popayán, il se renforce avec 1 200 hommes appartenant à la division du général Pedro León Torres (es). Il attend dans la province de Popayán des renforts demandés au gouvernement, mais ils ne lui sont pas accordés et il poursuit sa route vers Pasto.

La ville de Pasto est un bastion royaliste depuis le début de l'émancipation néo-grenadine. Le territoire entre Quito et Popayán est aux mains des guérillas pastusas, qui ont par le passé défait diverses armées néo-grenadines envoyées pour pacifier la région. La résistance de la population et la difficulté du terrain font de la région une position de grande capacité défensive où les guérillas royalistes conduites par le général Agustín Agualongo (es) ont maintenir leur résistance par longtemps. Par exemple, après la bataille de Boyacá () le commandant royaliste Sebastián de la Calzada qui gardait la ville de Santa Fe de Bogotá s'est retiré vers Pasto où il a réussi à organiser une armée de 4 000 hommes et il a attaqué Popayán (). Après quelques affrontements dans la Vallée du Cauca, Calzada a été relevé de son commandement et envoyé au Venezuela alors que les pastusos ont continué la résistance.

Le Libertador souhaite donc éviter Patía et Pasto, préférant attaquer Quito en déplaçant son armée par mer jusqu'à Guayaquil. Il compte également sur le soutien du gouvernement chilien et de José de San Martín pour libérer Quito. Dans une lettre datée du et destinée à Saint-Martín, il estime que les royalistes vénézuéliens, écrasés à Carabobo, seront bientôt chassés de Puerto Cabello et que la puissante flotte chilienne de Lord Cochrane pourrait véhiculer son armée[E 2]. En octobre de la même année, 4 000 soldats colombiens embarqueraient à Santa Marta vers Panama où ils rejoindraient un autre contingent à l'effectif similaire. De là, les deux contingents navigueraient jusqu'à Guayaquil, où 3 000 républicains sont cantonnés. Plus tard, plus de 4 000 soldats sortiraient de Buenaventura pour renforcer le port équatorien avec deux ou trois milliers de réservistes armés de fusils. La force en présence comptabiliserait un total de 10 000 à 12 000 éléments[E 3]. Cependant, l'éloignement des côtes péruviennes et équatoriennes de ses bases empêche Cochrane d'agir[E 4]. Finalement, Bolívar se résigne, abandonne ses plans et se fait à idée de marcher avec quelque 4 000 hommes sur Patía et Pasto[E 5].

Opérations en Équateur

Début janvier 1821, Bolívar envoie à Guayaquil le général José Mires avec d'importants moyens matériels, puis son meilleur général, Antonio José de Sucre, en remplacement de Mires[BP 1]. Sucre arrive le avec quelque 650 soldats colombiens qui s'ajoutent aux 1 400 soldats guayaquileños. Les instructions données à Sucre sont les suivantes : prendre le commandement des troupes qui se trouvent à Guayaquil, assurer l'incorporation de la province à la Colombie et préparer en liaison avec le Liberator les opérations qui contribueraient à libérer Quito.

Sucre signe un accord avec le gouvernement de Guayaquil et place ses troupes à Samborondón et Babahoyo pour interdire l'entrée de la province aux royalistes. Le , un soulèvement anticolombien et pro-réaliste survient, qui est réprimé avec succès. Les royalistes, ayant connaissance de la rébellion, tentent de l'appuyer. Le gouverneur Aymerich se dirige vers le sud avec 2 000 hommes, tandis que le colonel Gonzalez marche de Cuenca à Guayaquil, menaçant les communications de Sucre qui s'avance pour combattre Aymerich. Conscient du mouvement de Gonzalez, Sucre se retire pour l'affronter et le battre le 19 août lors de la bataille de Yaguachi[OV 1].

La victoire obtenue lors de la bataille de Yaguachi signifie l'indépendance totale de la province de Guayaquil. Sucre retourne dans le Nord pour faire face à Aymerich, mais celui-ci s'est retiré vers le nord. L'armée patriote poursuit les royalistes sur un long chemin, mais la situation politique à Guayaquil force Sucre à y retourner. Les campagnes d'indépendance continuent dans la région inter-andine, où un contingent militaire de l'Armée péruvienne envoyé par José de San Martín et commandé par le colonel Andrés de Santa Cruz vient renforcer l'armée patriote. La campagne conjointe des forces colombo-péruviennes s'achève le par la bataille de Pichincha[19], qui assure la libération de la totalité de l'ancienne Real audiencia de Quito.

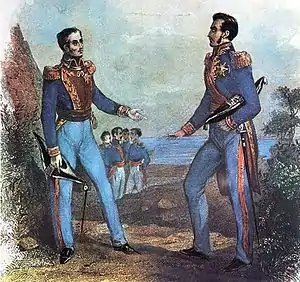

Rencontre de Guayaquil

Cinq jours après la victoire sur les pentes du Pichincha, Quito accepte l'annexion et déclare l'intégration à la Colombie de l'ensemble du territoire de la Real audiencia de Quito. Cuenca et Loja acceptent immédiatement la décision.

Le problème est que la Province Libre de Guayaquil, en tant qu'État souverain, n'est pas reconnu. À Guayaquil émergent trois partis politiques :

- Les colombianistas, partisans de l'annexion de Guayaquil à la Grande Colombie.

- Les peruanistas, défenseurs de l'incorporation de Guayaquil à la République du Pérou.

- Les independientes, convaincus que la Province Libre de Guayaquil doit rester un État libre et indépendant, dont fait notamment partie José Joaquín de Olmedo.

Face au danger du maintien d'un bastion royaliste en Amérique du Sud (c'est encore le cas de la Vice-royauté du Pérou, qui n'est pas totalement conquise), Bolívar accepte l'invitation de Saint-Martin d'unir leurs forces. Bolívar choisit la ville de Guayaquil comme lieu de l'entrevue.

Le , Bolívar arrive à Guayaquil, statuant que la province doit se joindre à la Colombie. Dans un premier temps, il estime que l'incorporation doit se faire à la suite d'un vote libre et spontané, mais, en raison d'un groupe de riches marchands voulant garder le contrôle (et s'il ne parviennent pas à l'obtenir, rejoindre le Pérou), Simón Bolívar assume tous les pouvoirs et place la ville de Guayaquil sous la protection de la République de Colombie, se chargeant du commandement politique et militaire.

Quelques jours plus tard, le , San Martín, arrivé la veille avec ses collaborateurs et son escorte dirigée par Pedro Nolasco Fonseca (es) à bord de la goélette Macedonia, s'entretient seul à seul avec Simón Bolívar[20].

La nuit du , Bolívar invite San Martín à un banquet. À la moitié de celui-ci et dans le plus grand secret, San Martín se retire et fait voile vers le Pérou en laissant une partie de son armée de Bolivar[21].

Les deux hommes se sont rencontrés seuls et sans témoins, de sorte que nul ne sait ce que les deux Libertadores se sont dit. Toutefois, deux questions principales ont probablement été débattues : le sort de la province de Guayaquil et la fin de la campagne contre les royalistes, dont la dernière étape est de débarrasser le Pérou récemment indépendant des royalistes, certaines régions des hauts plateaux péruviens abritant les derniers vestiges des armées royalistes installées en Amérique du Sud[21].

Opérations au Pérou

À la suite de sa rencontre avec Bolívar à Guayaquil, San Martín renonce à toutes ses fonctions en arrivant au Pérou. Accompagné d'une petite escorte et d'un assistant, la même nuit, il se rend à cheval à Ancón, au nord-est de Lima. C'était le , le jour même de l'installation du premier Congrès constituant de la République du Pérou[22]. À l'aube du 22 septembre, sur le brick "Belgrano", il embarque pour Valparaíso.

Au Pérou, le Protectorat de San Martín est remplacé par un comité directeur, composé du général José de La Mar, du marchand Antonio Felipe Alvarado et du comte Manuel Salazar y Baquíjano. Le premier Congrès promulgue la Constitution le , la première constitution de la République de tendance clairement libéralisme.

Avec San Martín disparu de la scène, Bolívar accepte d'envoyer ses forces pour aider le Pérou. Ainsi, à l'arrivée de Simon Bolívar, le Congrès constituant suspend ses activités et donne des pouvoirs dictatoriaux à Bolívar. La région andine du Pérou et le Haut-Pérou demeurent alors les derniers bastions espagnols en Amérique du Sud. Deux armées envoyées les conquérir sont successivement mises en déroute en 1822 et en 1823 mais, à la suite de l'arrivée de la nouvelle de l'intervention française en Espagne et au rétablissement de l'absolutisme par Ferdinand VII, un conflit éclate entre le vice-roi José de la Serna et une partie de ses officiers partisans de l'absolutisme. Durant toute la première moitié de l'année 1824, libéraux et absolutistes se combattent entre eux et offrent aux patriotes sud-américains l'occasion de terminer la guerre[JK 1].

Bolívar confie à Sucre une armée composée en grande partie de vétérans qui, le 9 décembre 1824, détruit l'armée supérieure en nombre mais moins expérimentée de José de la Serna lors de la bataille d'Ayacucho. À la suite de cette victoire, les seuls ennemis qui restent aux insurgés sont les troupes absolutistes qui tiennent le Haut-Pérou et celles-ci capitulent le après la mort de leur commandant, ce qui met fin aux guerres d'indépendance en Amérique du Sud. Bolívar est alors favorable à une union entre le Pérou et le Haut-Pérou mais les principaux leaders de la région se réunissent en congrès où ils se déclarent favorables à l'indépendance. Bolívar laisse alors la décision finale à Sucre et ce dernier, en accord avec le congrès, proclame l'indépendance du Haut-Pérou le 6 août 1825, ce nouveau pays étant baptisé en son honneur la Bolivie[23].

Notes et références

Références bibliographiques

- (es) Mario Briceño Perozo, Historia bolivariana, Caracas, Ministerio de Educación,

- (Briceño Perozo 1970, p. 111)

- (es) Humberto Oña Villareal, Fechas históricas y hombres notables del Ecuador, Guayaquil,

- (Oña Villareal 1988, p. 91)

- (es) Francisco Antonio Encina, Bolívar y la independencia de la América Española. Emancipación de Quito y Alto y Bajo Perú,

- Encina 1954, p. 63

- Encina 1954, p. 65-66

- Encina 1954, p. 67

- Encina 1954, p. 69

- Encina 1954, p. 70

- (en) Jay Kinsbruner, Independence in Spanish America : Civil Wars, Revolutions, and Underdevelopment (Revised edition), University of New Mexico Press,

- Kinsbruner 2000, p. 90-95

- (en) John Lynch, The Spanish American Revolutions, 1808-1826 (2d edition), W. W. Norton & Company,

- Lynch 1986, p. 172-178

- Lynch 1986, p. 178-179

- (en) Jaime E. Rodriguez, The Independence of Spanish America, Cambridge University Press,

- Rodriguez 1998, p. 194

- Rodriguez 1998, p. 194-195

Autres références

- (es) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en espagnol intitulé « Campañas del Sur » (voir la liste des auteurs).

- (es) Batalla del pantano de Vargas: Batalla que forjó la independencia colombiana, sur www.todacolombia.com

- (es) Batalla de Boyacá 7 de Agosto de 1819, www.todacolombia.com

- (es) Stefan K. Beck H., La Batalla de Boyacá[PDF]

- (es) Adelaida Sourdís Nájera, « La independencia del Caribe colombiano, 1810-1821: Caratagena, Santa Marta, Valledupar y Riohacha », Revista Credencial Historia,

- (es) Batalla de Carabobo, www.venezuelatuya.com

- (es) Actas del congreso de Cucuta, 1821, sur www.bdigital.unal.edu.co

- Academia de Historia de Norte de Santander - Plaque commémorative du Congrès de Cúcuta - Novembre 1982

- (es) Constitution de Cúcuta, sur modern-constitutions.de

- (Correa Bustamante 2002, p. 12)

- (es) Blog Nicolas-storia - Historia: Independencia de Guayaquil

- (es) FMMeducación.com.ar - 1820: Acta de la Independencia de Guayaquil (Ecuador)

- (Muñoz 1949, p. 21)

- (en) William Spence Robertson, History of the Latin American Nations, D. Appleton and company, , p. 183

- (en) Robert Scheina, Latin America’s Wars : The Age of the Caudillo, 1791-1899, Brassey's, , 569 p. (ISBN 1-57488-450-6), p. 58

- (es) Norberto Galasso, Seamos libres y lo demás no importa nada : vida de San Martín, Colihue, , 599 p. (ISBN 950-58-1779-7, lire en ligne), p. 250-251

- (en) David Cordingly, Cochrane the Dauntless : The Life and Adventures of Admiral Thomas Cochrane, 1775-1860, Bloomsbury, , 420 p. (ISBN 978-0-7475-8545-9, lire en ligne), p. 278-285

- (es) Norberto Galasso, Seamos libres y lo demás no importa nada : vida de San Martín, Colihue, , 599 p. (ISBN 950-58-1779-7, lire en ligne), p. 337

- (es) ACTA DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU

- (es) Archivo Histórico del Guayas - Independencia de Guayaquil

- (es) La Entrevista de Guayaquil, www.laguia2000.com, 11 août 2007

- (es) Don José de San Martín, www.todo-argentina.net

- (es) 26 de Julio - Entrevista de Guayaquil, www.deperu.com

- (en) Herbert S. Klein, Bolivia : The Evolution of a Multi-Ethnic Society, Oxford University Press, , 343 p. (ISBN 0-19-505734-1), p. 98-100

Annexes

Articles connexes

Bibliographie

- Cisneros Velarde, Leonor; Luis Guillermo Lumbreras & Víctor López Mendoza (2005). Historia general del Ejército peruano. El ejército de la república. Siglo XIX. La institucionalización del ejército: Organización y evolución. Lima: Comisión Permanente de la Historia del Ejército del Perú.

- Vicente Lecuna, Bolívar y el Arte Militar, New York, The Colonial Press INC, (lire en ligne)

- Paz Soldán, Mariano Felipe (1868). Historia del Perú independiente. Primer período, 1819-1822. Lima: Impresa de Alfonso Lemale.

.jpg.webp)