Sierra (Équateur)

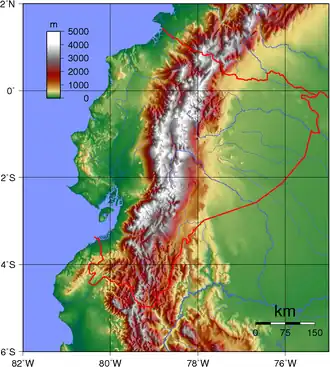

La sierra désigne en Équateur la partie andine du pays, qui s'étend sur environ 800 km de la province du Carchi au nord (frontalière de la Colombie) à la province de Loja au sud (frontière du Pérou). C'est l'une des quatre régions physiques du pays, avec la Costa, l'Oriente et les îles Galápagos

Milieu naturel

Géographie physique

La sierra équatorienne est un système montagneux d'une largeur de 100 à 120 km, qui se compose d'un couloir interandin, entouré de deux cordillères. Ces deux cordillères atteignent une altitude comprise entre 4000 et 4 500 m mais sont entaillées de sommets plus élevés, d'origine volcanique : la cordillère occidentale culmine au Chimborazo (6 263 m) et la cordillère orientale au Cotopaxi (5 897 m). Là où se terminent les pentes de ces cordillères commencent les deux autres régions physiques de l'Équateur continental : la Costa à l'ouest, donnant sur le Pacifique et l'Oriente, partie équatorienne de l'Amazonie. Le couloir interandin, dont l'altitude se situe entre 2000 et 3 000 m est traversés par des nœuds (nudos), zones élevées, et entaillé de profondes vallées appelées hoyas (ces vallées sont au nombre de dix)[1].

Volcanisme et risques naturels

La cordillère des Andes abrite de nombreux volcans en Équateur, dont plusieurs sont actifs. Le Tungurahua, qui surplombe Baños, et le Reventador ont connu des éruptions au cours des années 2000. Le Guagua Pichincha, tout proche de Quito, a connu sa dernière éruption importante en 1999. Le risque de lahars menaçant les banlieues de Quito (valle de los chillos) en cas d'éruption du Cotopaxi est également un risque majeur[2] - [3].

Le risque sismique est présent dans la sierra équatorienne, comme en témoigne le tremblement de terre de 1949 qui a fait 6 000 victimes dans les provinces du Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo et Bolívar. Le risque, qui concerne également la partie côtière du pays, est lié au mouvement vers l'est de la plaque de Nazca à une vitesse de 6 centimètres par an[4].

Végétation

La végétation de la zone andine d'Équateur est déterminée par l'étagement de la végétation en fonction de l'altitude. Cet étagement altitudinal est modifié par l'exposition des versants (bien que ce facteur ait une importance moins forte aux latitudes équatoriale) et par l'humidité, qui varie fortement selon les versants (maximale sur les versants est de la cordillère des Andes). Les limites approximatives des étages climatiques de la sierra sont les suivantes :

- 1000-1 800 m : terre subtempérée, principalement occupée par différents types de forêt, suivant l'abondance des précipitations ;

- 1800-2 600 m : terres tempérées, puis terres fraîches, originellement occupées par des forêts mais aujourd'hui largement cultivées, de sorte que les restes de forêt andine humide sont cantonnés à des zones protégées ou difficiles d'accès ;

- 2600-3 200 m : terre froide, largement cultivée, les parties non cultivées sont occupées par la forêt humide de montagne ;

- 3200-4 000 m : terre sub-nivale, occupée par le páramo ;

- > 4 000 m : étage nival, caractérisé par des chutes de neige et des gelées fréquentes. La limite des glaciers se situe généralement aux alentours de 5 000 m en Équateur[5].

Aspects humains

Démographie, principales villes

Outre la capitale Quito (plus haute capitale du monde après La Paz), la sierra abrite plusieurs des villes les plus importantes du pays, dont Cuenca, Riobamba, Ambato, Latacunga et Ibarra. Après avoir longtemps été la partie la plus peuplée du pays, sa population est depuis quelques années inférieure à celle de la Costa : Entre 1950, la proportion de la population équatorienne vivant dans la sierra est passée de 58 % à 45 % (passant toutefois de 1,8 à 5,5 millions d'habitants sur la même période)[6]. En 2008, la population de la sierra est estimée à 6 203 000 habitants, sur un total de 13 805 000 au niveau national (la population de la côte étant estimée à 6 842 000 habitants, celle de l'Amazonie à 679 000 habitants et celle des Galápagos à 23 300). les deux provinces les plus peuplées de la sierra sont le Pichincha (province de Quito), avec 2 394 000 habitants, et l'Azuay (province de Cuenca), avec 691 000 habitants : ces deux provinces regroupent donc la moitié de la population de la sierra équatorienne[7].

Comme celle de l'Équateur dans son ensemble, la population de la sierra est composée d'un mélange de blancs, de métis, d'indigènes et d'afroéquatoriens. La part de la population indigène est supérieure dans la sierra à la moyenne nationale car d'importantes populations kichwa se maintiennent tout au long de la cordillère. Les langues parlées dans la sierra sont donc l'espagnol et le kichwa. D'un point de vue linguistique, la prononciation de l'espagnol dans la sierra diffère de celle pratiquée dans la région côtière, mais se rapproche de la prononciation pratiquée dans les basses terres de l'Oriente[8]

Transports

La sierra continue de jouer un rôle important dans les transports routiers en Équateur, en particulier dans le nord du pays. La Route panaméricaine parcourt la sierra sur toute sa longueur (mais se divise en deux branches au sud de Cuenca, l'une allant vers la côte et l'autre restant dans la sierra jusqu'à la frontière péruvienne à Macará). Dans la partie centre et sud du pays, l'importance de l'axe andin tend toutefois à s'estomper au profit de l'itinéraire passant par Guayaquil, dans la zone côtière. C'est en Équateur que les axes routiers reliant les Andes à l'Amazonie sont les plus développés, avec dix routes carrossables toute l'année (seulement quatre existaient déjà en 1970). L'existence de ces axes plus nombreux qu'en Colombie ou au Pérou (pays qui disposent pourtant de régions amazoniennes plus vastes et avec une étendue nord-sud plus importante) peut s'expliquer par la forte densité de population du couloir interandin en Équateur et l'étroitesse de la cordillère orientale qui le sépare du piémont amazonien[6].

Historiquement, le premier moyen de transport moderne qui a parcouru les Andes d'Équateur a été le train, qui a relié Quito à Guayaquil via Riobamba et Guamote, inauguré en 1908. Cette ligne a été considérée comme la plus difficile du monde, de par la topographie andine et la descente abrupte vers la côte[9]. Un tronçon nord reliant Quito à Ibarra est inauguré en 1929[10], puis prolongé en 1957 jusqu'à San Lorenzo (Équateur) (en)[9]. La dernière ligne importante, celle atteignant Cuenca, est terminée en 1965 mais ne sera jamais desservie par un service fiable[11]. En 1994, la plupart de ces tronçons sont abandonnés car non rentables face à la concurrence de la route, seul étant maintenu le trajet entre Ibarra et San Lorenzo pour lequel il n'existait pas d'alternative routière[9]. Depuis l'achèvement de la route entre Ibarra et San Lorenzo, le chemin de fer en Équateur n'est plus exploité à des fins de transport de passager, mais certains tronçons sont maintenus à des fins touristiques, par exemple entre Ibarra et Lita ou entre Riobamba et la Nariz del Diablo, passage spectaculaire où la ligne la plus difficile du monde perd rapidement de l'altitude grâce à une descente en lacets.

Annexes

Voir aussi

Références

- l'Équateur : présentation générale, Hugo Burgos Guevara, in Dossiers d'archéologie, no 214, p. 6-15, (ISSN 1141-7137)

- La ville et le volcan : Quito, entre Pichincha et Cotopaxi (Équateur), Petltre, P., et D'Ercole, R., Cah. Sci. Hum., 28, 1992

- Quito face à un risque d'origine naturelle : les laves torrentielles, Perrin, J.-L., et al., Revue de géographie alpine, 2000

- El país registra alto riesgo de vulnerabilidad sísmica, El Comercio, 31 janvier 2010

- Heterogeneidad climática y diversidad de la vegetación en el sur de Ecuador : un método de fitoindicación, Richter, M., et A. Moreira-Muñoz, 2005

- Axes mondialisés versus intégration régionale dans les andes, Gondard, Pierre, inLa mondialisation côté sud : acteurs et territoires, éditions Rue d'Ulm / éditions IRD, (ISBN 2-7099-1602-9), p. 287-298

- Projection de la population pour 2008, Institut national des statistiques et recensements, 2008

- (es) Antonio Quilis, Resultado de algunas encuestas lingüisticas recientes en el Ecuador', 1988, dans Hommage à Bernard Pottier, t. 2, p. 649-658 [lire en ligne]

- REQUIEM POR EL FERROCARRIL, El Universo, 8 mai 1994

- (es) Historia de la cultura material en la América equinoccial, Tomo III, Vías, transportes, comunicaciones, Victor Manuel Patiño, Bogotá, Instituto Caro y Cuervo. 1990-1993.

- Un siglo de soledad del ferrocarril trasandino, Revista Avance, no 199, juin 2008