Campagne de Prusse et de Pologne (1812-1813)

La campagne de Prusse et de Pologne de 1812-1813, du point de vue français retraite du Niémen à l'Elbe[10] ou manœuvre retardatrice du Niémen à l’Elbe[11], du point de vue russe campagne de printemps de 1813[12], est une série d'opérations des guerres napoléoniennes qui se déroule de décembre 1812 à avril 1813. Elle oppose l'Empire français et ses alliés à l'Empire russe d'Alexandre Ier, d'abord seul puis allié à la Prusse de Frédéric-Guillaume III. À l'issue de la désastreuse campagne de Russie, Napoléon quitte ce qui reste de son armée pour rentrer à Paris, laissant le commandement à Joachim Murat puis à Eugène de Beauharnais. Alexandre décide de continuer la guerre en Allemagne. L'armée française, exténuée et inférieure en nombre, se replie par étapes jusqu'à l'Elbe ; l'armée russe, occupe la Pologne sous tutelle française ; le royaume de Prusse, allié forcé de Napoléon jusqu'en 1812, se retourne contre lui et lui déclare la guerre le tandis que l'empire d'Autriche choisit la neutralité. Cette phase de la guerre ne voit que des affrontements mineurs, les Français et leurs alliés polonais conservant quelques places encerclées à l'est de l'Elbe, mais a des conséquences politiques et stratégiques importantes. Le retour de Napoléon sur l'Elbe en avril 1813 avec une armée renouvelée ouvre une nouvelle phase des opérations de la campagne d'Allemagne de 1813.

| Date |

5 décembre 1812 - (4 mois et 20 jours) |

|---|---|

| Lieu | Du Niémen à l'Elbe et à la mer du Nord |

| Issue |

Victoire russo-prussienne Campagne d'Allemagne (1813) Élargissement de la Sixième Coalition |

|

| Au : 51 500 Français, Polonais et Italiens[1] 4 500 Bavarois[2] 1 500 Westphaliens[2] 40 000 Prussiens[3] (dont défection d'Yorck 20 000[4]) 26 000 Autrichiens (en armistice non déclaré)[1] Au : 105 700 Français de l'Elbe au Weser[5] 10 000 à 12 000 Polonais (à Cracovie)[6] 54 000 hommes dans les garnisons encerclées[7] | Au : 101 000 Russes[8] Au : 100 000 Russes 132 000 Prussiens[9] |

Batailles

Kalisz

Siège de Dantzig

Sièges en Allemagne et Pologne en 1813 (de)

Lunebourg

Möckern

Continuation de la campagne de Russie

Traversée du Niémen

Le soir du à Smarhon, après avoir rédigé le 29e Bulletin de la Grande Armée où il s'efforce de minimiser ses pertes, Napoléon quitte ses troupes pour rentrer à Paris, reprendre en mains son empire et lever une nouvelle armée. Il laisse le commandement au maréchal Joachim Murat, roi de Naples, avec Louis-Alexandre Berthier pour chef d'état-major et Hugues-Bernard Maret, pour diriger sa diplomatie depuis Vilnius. Il envoie Louis Marie de Narbonne-Lara comme ambassadeur à Berlin pour rappeler le roi de Prusse à ses devoirs d'allié, Jacques Alexandre Law de Lauriston à Varsovie pour réorganiser l'armée du duché de Varsovie, et le général Jean Rapp pour commander l'importante place forte de Dantzig, base d'approvisionnement de l'armée[13]. Le plan de Napoléon est d'établir une ligne de défense sur le Niémen, appuyée sur les villes fortifiées de Vilnius et Kaunas, pour permettre à l'armée de refaire ses forces et d'attendre l'arrivée de renforts. Vilnius a une garnison fraîche de 12 000 hommes, ses entrepôts contiennent 4 millions de rations, 30 000 paires de souliers et beaucoup d'autres approvisionnements. Avec le 10e corps engagé en Courlande et que le maréchal Macdonald doit ramener en Prusse, le corps bavarois de Carl Philipp von Wrede, le corps autrichien de Charles Philippe de Schwarzenberg, et le 5e corps polonais de Joseph-Antoine Poniatowski qui va encadrer les nouvelles recrues du duché, Napoléon pense pouvoir rassembler 170 000 hommes entre le Niémen et l'Oder[14].

Cependant, les derniers jours de la retraite de Russie sont un calvaire : le froid extrême (-22 à - 30°C) ajoute à l'épuisement de l'armée qui perd 20 000 hommes entre Smarhon et Vilnius[14]. La division Loison, envoyée de Pologne à Oszmiana pour couvrir la retraite, trouve toutes les maisons occupées ; les villages environnants ayant été rasés, ses soldats doivent camper plusieurs nuits en plein air par un froid de -27°C : seulement 3 000 hommes sur 10 000 rentrent vivants à Vilnius[15]. Avec les corps secondaires ralliés en route, à peine 25 000 hommes arrivent à passer le Niémen dans le plus grand désordre, la plupart démoralisés et hors d'état de combattre, alors que les armées russes convergent vers la ville : Vilnius est évacuée sans combat à partir du 10 décembre, les entrepôts, le trésor de l'armée, 100 à 120 canons sont abandonnés[14].

.jpg.webp) Les restes de l'armée française dans la neige à Smarhon, toile de Christian Wilhelm von Faber du Faur, 1812.

Les restes de l'armée française dans la neige à Smarhon, toile de Christian Wilhelm von Faber du Faur, 1812..jpg.webp) Les restes de la Grande Armée arrivant à Vilnius, toile de Georg Wilhelm Timm (1820–1895).

Les restes de la Grande Armée arrivant à Vilnius, toile de Georg Wilhelm Timm (1820–1895). Le maréchal Ney défendant la dernière tête de pont française à Kaunas, toile d'Auguste Raffet, 1839.

Le maréchal Ney défendant la dernière tête de pont française à Kaunas, toile d'Auguste Raffet, 1839.

Tentative de réorganisation française en Prusse et Pologne

.jpg.webp)

En passant par Varsovie le 11 décembre, l'empereur est furieux d'apprendre que son ambassadeur Pradt, archevêque de Malines, a mal préparé le duché de Varsovie pour la suite de la campagne et n'a fait lever que 80 000 conscrits mal entraînés avec des ressources financières insuffisantes. Poursuivant sa route, il traverse l'Allemagne et la France incognito et arrive à Paris, au palais des Tuileries, le [16].

Murat établit son quartier général à Königsberg le 19 décembre. Il avait ordonné de préparer des logements et des vivres pour 25 000 hommes mais il voit arriver en ordre dispersé à peine 400 ou 500 fantassins, 200 ou 300 cavaliers, faibles restes de la Garde impériale, plus quelques milliers de traînards en piteux état, une vingtaine de milliers d'hommes en tout. Murat se rend compte que le Niémen gelé ne saurait arrêter l'avance des Russes. Reprenant l'initiative après une phase de découragement, il commence à organiser l'évacuation des troupes vers leurs quartiers d'hiver : les restes de la Garde à Königsberg, ceux de la cavalerie démontée à Elbing, ceux des 2e et 3e corps à Marienburg, ceux des 4e et 2e corps à Marienwerder, ceux des 1er et 8e à Toruń, ceux du 6e à Płock et ceux du 5e, qui avait franchi le Niémen à Alytus, sont envoyés à Varsovie. Les officiers malades et blessés sont envoyés à Stettin et Cüstrin sur l'Oder tandis que 7 000 à 8 000 officiers en surnombre sont renvoyés en France pour encadrer les nouveaux régiments. Tout officier qui se trouverait à l'ouest de la Vistule sans autorisation est considéré comme déserteur. Murat pense que les Russes, presque aussi épuisés que les Français, ne seront pas en état d'entreprendre une campagne d'hiver à l'ouest du Niémen[17]. La division Marchand, venue de Dantzig, arrive à Königsberg le 25 décembre tandis que les restes du 8e corps sont renvoyés en Westphalie[18].

Avec le 10e corps de Macdonald au nord, le 7e corps franco-saxon de Reynier et le corps autrichien de Schwarzenberg au sud, plus les troupes levées en Pologne, Murat espère former une ligne de défense sur la Vistule. Pour ralentir l'avance des Russes, il ordonne à Schwarzenberg de mener une contre-attaque à partir de Hrodna et Białystok[1]. Au 20 décembre, le corps de Reynier compte 8 000 Français et 8 000 à 9 000 Saxons, le corps autrichien 24 000 à 25 000 hommes[19].

Courte halte de l'armée russe sur le Niémen

Le , l'armée russe entre dans Vilnius ; le 14 décembre, les cosaques de l'ataman Matveï Platov reprennent Kaunas. Si l'armée française est épuisée, celle des Russes ne vaut guère mieux. Sur les 97 000 hommes qu'avait Koutouzov en octobre au camp de Taroutino, 48 000 sont à l'hôpital en décembre et seulement 42 000 sont valides. L'armée de Pierre Wittgenstein, qui progresse lentement sur son flanc nord, est moins éprouvée et compte 35 000 hommes ; celle de l'amiral Pavel Tchitchagov, sur le flanc sud, 17 000, plus les 7 000 hommes du général Friedrich Oertel qui vont bientôt les rejoindre. La Lituanie dévastée offre peu de provisions et les hommes ont besoin de repos, de vivres et d'équipements neufs. Le typhus sévit et l'intendant général Georges Cancrin reconnaît que le service médical de l'armée est fort mal organisé : tant que l'armée est dans le vieux territoire russe, elle peut compter sur les hôpitaux des gouvernements mais au-delà, le traitement reste aléatoire. Le 13 décembre, Koutouzov écrit au tsar pour lui demander un repos prolongé[8]. 50 000 cadavres gelés gisent en tas dans la ville et ses environs, attendant que le dégel printanier permette de les enterrer[20].

Alexandre arrive à Vilnius le pour y célébrer sa victoire. Il décore Koutouzov de la plus haute décoration russe, la grande croix de l'ordre de Saint-Georges mais, en fait, il est mécontent de sa lenteur qui a permis à Napoléon de s'échapper au passage de la Bérézina et il lui donne pour chef d'état-major le très actif Pierre Volkonski. Alexandre rejette les avis prudents de plusieurs chefs militaires, le maréchal Koutouzov, l'amiral Alexandre Chichkov et le colonel Karl Wilhelm von Toll, un des officiers les plus capables de l'état-major : il décide de continuer la guerre à outrance pour libérer l'Allemagne et l'Europe de la domination napoléonienne. Avec Alexis Araktcheïev, chargé des services de l'arrière, et Karl Nesselrode, son conseiller diplomatique, il espère rallier à sa cause la Pologne et les États allemands[21]. Koutouzov, très populaire mais usé et malade, est relégué à des fonctions symboliques tandis que Toll, promu général avec le rang de quartier-maître général, devient le principal conseiller militaire du tsar[22]. Koutouzov, malgré ses réticences, doit signer de sa main une proclamation dictée par Alexandre et où il annonce que la Russie vient pour libérer la Prusse, lui rendre son ancienne grandeur et la traiter en pays ami[23].

Vers le retournement des alliances

Repli autrichien vers la Galicie

Schwarzenberg ne veut pas aventurer ses troupes : à Slonim, il négocie un accord secret avec le général russe Ilarion Vassiltchikov par lequel il s'engage à évacuer le territoire russe et, en échange, à ne pas être inquiété dans ses quartiers d'hiver en Pologne. À partir du , il se replie vers le Narew, entraînant le 7e corps dans sa retraite[24] - [1]. Le général russe Osten-Sacken, par des proclamations et bulletins, fait savoir que « nous ne faisons pas la guerre contre les Autrichiens mais contre les Français et les Polonais[25] ». En janvier 1813, Schwarzenberg se retire dans la Galicie autrichienne. L'Autriche, alliée contrainte de Napoléon, n'est pas encore remise de sa défaite de 1809 et de sa banqueroute de 1811 : son armée est réduite au minimum, la plupart de ses fabriques d'armes ont fermé et elle ne souhaite pas se risquer dans une nouvelle guerre avant d'avoir reconstitué ses forces, ce qui lui permettrait de peser d'un poids décisif dans un camp ou dans l'autre[26]. Le , le gouvernement de Vienne écrit à Schwarzenberg pour lui ordonner de ne plus tenir compte des ordres de Murat et se préoccuper uniquement de couvrir la Galicie[1].

L'opinion publique autrichienne est généralement hostile à Napoléon qui a vaincu leur empire en 1805 et 1809, l'a dépouillé de plusieurs provinces et lui a imposé de lourdes contributions ; la noblesse voit en lui le continuateur de la Révolution française tandis que le clergé, très influent, lui reproche la séquestration du pape Pie VII. L'empereur François, malgré ses préjugés dynastiques, a dû accepter à contrecœur le mariage de sa fille Marie-Louise avec Napoléon et l'envoi d'un corps auxiliaire dans la campagne de Russie mais il n'attend qu'une occasion pour récupérer les avantages perdus[27]. Le ministre Metternich, qui dirige la politique autrichienne, négocie en sous-main avec la Russie. Le , il rédige un ordre de mobilisation de 100 000 hommes y compris les troupes ramenées de Russie, destiné à prendre effet au 1er avril. Le 30 janvier à Zeicz, il signe un armistice avec les Russes[5]. L'ambassadeur français Otto rend compte du revirement de l'opinion autrichienne mais croit encore que le gouvernement de Vienne est attaché à l'alliance française ; Napoléon réclame que le contingent autrichien soit augmenté de 30 000 hommes et offre même des subsides pour le financer tout en refusant toute concession territoriale en faveur de l'Autriche[28]. Celle-ci lève un emprunt de 45 millions de florins, rouvre les fabriques d'armes, rappelle sous les drapeaux tous les militaires en congé, réunit des approvisionnements et des chevaux pour constituer une armée en Galicie et en Bucovine[29].

Début du retournement prussien

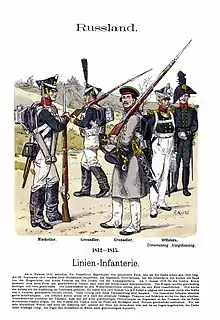

.jpg.webp)

Le 10e corps de Macdonald, immobilisé devant Riga, se compose de l'équivalent de trois divisions : 20 000 Prussiens sous le général Ludwig Yorck et la 7e division, commandée par le général français Grandjean, avec une majorité de Polonais et des contingents westphaliens et bavarois[30]. À l'insu de Macdonald, le général Filippo Paulucci, Italien au service de la Russie et gouverneur de Riga, avait pris contact depuis novembre avec Yorck : il l'informe de la retraite de Napoléon depuis Moscou, puis du passage de la Bérézina, et s'efforce de le convaincre qu'il ferait preuve de patriotisme en rejetant la domination française. Dans le même temps, les relations entre Yorck et Macdonald s'enveniment : le général prussien multiplie les réclamations de plus en plus cassantes et, n'étant pas désavoué par son roi, pense que ce dernier est prêt à la rupture avec les Français[31] - [32].

Napoléon, en quittant l'armée, avait laissé Macdonald et Schwarzenberg sans instructions précises et ses messages leur laissent croire que l'armée principale est en excellent état. C'est seulement le 9 décembre que Murat leur écrit de se replier, l'un vers Tilsit, l'autre vers Białystok[2]. Les communications sont déjà très perturbées, Macdonald ne reçoit l'ordre de repli que le 17 décembre mais, sachant la Grande Armée en difficulté, il avait préparé l'évacuation dès le 15 décembre[1]. La division Grandjean marche en tête avec quelques éléments prussiens, bouscule une avant-garde russe à Piktupönen le 26 décembre et reprend Tilsit, d'où les cosaques se retirent sans combat le 27, avant de repasser le Niémen le 28[33] - [1]. La cavalerie prussienne, commandée par Karl von Massenbach (de), combat encore du côté français à Piktupönen[34].

Cependant, Yorck est entré en contact avec le général russe d'origine allemande Diebitsch qui commande l'avant-garde de Wittgenstein : le 30 décembre 1812, il signe avec lui la convention de Tauroggen qui neutralise le corps prussien et prévoit son retour pacifique en Prusse[32]. Massenbach, qui était arrivé à Tilsit, est informé de cette convention et, après s'être concerté avec ses officiers, repasse le Niémen gelé pour aller se joindre à Yorck[33].

Paulucci fait occuper Memel, port prussien au nord du Niémen, le 27 décembre et tente d'y établir une administration russe, initiative aussitôt désavouée par le tsar Alexandre qui dépêche le baron Heinrich Friedrich Karl vom Stein, ancien ministre prussien exilé en Russie, pour faire respecter les intérêts des Hohenzollern en attendant que Frédéric-Guillaume, toujours indécis, se décide pour l'alliance russe[32].

Le général prussien Friedrich Wilhelm Bülow, commandant militaire par intérim de la province de Prusse, avait sous ses ordres un corps de 10 000 hommes destiné à renforcer celui de Macdonald : apprenant la défection d'Yorck et l'ordre d'évacuation des troupes françaises de Königsberg, il se retire à Graudenz et cesse de coopérer avec les Français. À Königsberg, les habitants, de plus en plus ouvertement hostiles aux Français, font tout leur possible pour les empêcher d'évacuer ou de détruire leurs approvisionnements[35].

Retraite française vers l'Elbe

Reprise de l'avance russe

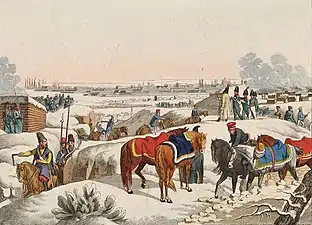

.JPG.webp)

Au , les Russes alignent 111 936 hommes dont 64 145 fantassins, 18 614 cavaliers, 17 450 cosaques et 11 727 artilleurs avec 849 pièces[36]. À partir du 2 janvier, le détachement de cavalerie de Dimitri Chepeliev (ru) harcèle les Français en Prusse-Orientale, ce qui presse leur évacuation : avec quelques combats d'arrière-garde, ils abandonnent Braniewo (Braunsberg), Elbing et Marienwerder[36]. Les Russes s'emparent des grands dépôts de provisions et d'équipements d'Elbing et de Braniewo ainsi que d'armes stockées dans des péniches immobilisées par le gel[37]. Ils entrent en Prusse et Pologne en cinq colonnes, du nord au sud[38] :

- La première colonne (Wittgenstein, avec Chepeliev en avant-garde) se dirige vers Elbing où elle prend un repos du 14 au 21 janvier ;

- La deuxième colonne (Platov, avec Tchernychev en avant-garde), principalement composée de cosaques, arrive devant Dantzig le 24 janvier ;

- La troisième colonne dite armée du Danube (Tchitchagov) avance avec lenteur vers Toruń ;

- La quatrième colonne (Tormassov), où se trouvent l'empereur Alexandre, son frère Constantin et le maréchal Koutouzov, part de Vilnius le 9 janvier et arrive à Płock le 5 février ;

- La cinquième colonne (Miloradovitch assisté par Osten-Sacken, Wintzingerode, Dokhtourov et Radt) se dirige vers Varsovie[39].

Repli français vers la Vistule et l'Oder

Au , la Grande Armée, avec le renfort des divisions Heudelet et Loison (remplacé par Marchand), aligne 24 000 hommes en première ligne avec une cinquantaine de canons, 21 500 en formation sur la Vistule, plus 6 000 cavaliers à pied qui attendent des chevaux de remonte[1]. Aux Français s'ajoutent 4 500 alliés bavarois et 1 500 westphaliens[2].

Le 13 janvier, la division Grandjean est envoyée vers Dantzig[36]. Les troupes françaises et allemandes alliées résistent mal aux épreuves de la retraite. La division Heudelet, composée surtout de jeunes conscrits français et allemands, perd une grande partie de son effectif par le froid et les maladies. Ceux de la division Marchand vivent de rapines, désertent en masse ou se rendent aux Russes : il n'en reste plus qu'un millier en arrivant à Dantzig. Macdonald, le 10 janvier, écrit à Murat : « Nous sommes sans vivres, sans fourrage et sans moyen d'en envoyer chercher[40] ». Murat fait renforcer les garnisons de Dantzig et Toruń qui doivent être les pivots de la future campagne : 36 000 hommes de vingt nations différentes à Dantzig, mêlant les restes de la Grande Armée revenue de Russie et ceux de divers renforts amenés d'Allemagne et d'Italie ; 3 600 hommes, principalement bavarois, à Toruń. En outre, Napoléon, par un courrier du 14 décembre 1812, avait demandé au roi de Prusse de lever 30 000 hommes pour renforcer la défense de la Vistule : malgré le revirement d'Yorck, Napoléon compte toujours sur le corps autrichien de Schwarzenberg pour couvrir Varsovie et sur le corps prussien de Bülow, rassemblé à Graudenz, pour couvrir Toruń. Cependant, dès le milieu de janvier, la cavalerie russe fait le blocus de Dantzig et Toruń, en attendant l'infanterie qui, plus lente, n'arrivera qu'en février : les places de la Vistule sont coupées du reste de l'armée[41].

Les Russes sont en nette supériorité numérique avec 59 000 hommes et 299 canons, plus le corps de réserve de Koutouzov qui est encore à Vilnius avec 50 000 hommes et 274 canons, et un renfort de 9 400 hommes et 44 canons en cours d'acheminement. Au sud de Hrodna, les Russes ont 23 000 hommes face au corps de Reynier qui doit se replier faute de soutien des Autrichiens[1]. Murat est de plus en plus pessimiste sur l'issue de la campagne et demande à plusieurs reprises à être remplacé : habitué des grandes offensives à cheval, il se dit peu capable de mener une guerre défensive[41]. En outre, il se soucie surtout de conserver son royaume de Naples qui, en son absence, peut être renversé par les Britanniques et les partisans de la dynastie des Bourbon de Naples repliés en Sicile[42]. Le 17 janvier, il quitte l'armée de sa propre initiative pour retourner à Naples, laissant le commandement au prince Eugène de Beauharnais, beau-fils de Napoléon et vice-roi d'Italie. Celui-ci, ayant obtenu l'approbation des maréchaux, établit son quartier général à Poznań où il reste jusqu'au 11 février[43] - [41].

Napoléon est très mécontent de la conduite de Murat. Dans une lettre adressée à Eugène le 23 janvier, il écrit : « Je trouve la conduite du roi fort extravagante et telle qu'il s'en faut de rien que je le fasse arrêter pour l'exemple ». Et à Murat lui-même : « Vous êtes un bon soldat sur le champ de bataille, mais en dehors de là, vous n'avez ni vigueur ni caractère. Le titre de roi vous a tourné la tête; si vous désirez le conserver, conduisez-vous bien. » Cependant, il approuve la prise de commandement d'Eugène et, dans le Moniteur, affirme que celui-ci « jouit de toute la confiance de l'empereur[44] ».

Eugène réorganise son armée : hormis les garnisons des forteresses, il n'a plus que 11 500 hommes valides rassemblant les restes de 5 corps d'armée. Il en forme une division française commandée par Gérard, une bavaroise commandée par de Wrede (puis par Anton von Rechberg (de)) et une, principalement polonaise, commandée par Girard ; il n'a que 500 cavaliers de la Garde, 300 bavarois et une poignée de lanciers lituaniens[45], 400 cavaliers commandés par le prince Romuald Gedroitze. Ce qui reste d'artillerie à pied est envoyé pour réorganisation à Magdebourg et l'artillerie à cheval à Berlin[46]. Le 5e corps polonais commence à se reconstituer avec une levée de 25 000 conscrits[47]. Cependant, Poniatowski, dans une lettre du 21 janvier, avertit Eugène qu'il s'agit de jeunes novices qui ne savent pas encore se servir d'un fusil et qu'il ne lui reste plus assez de soldats aguerris pour les former et les escorter[48].

Varsovie, ville ouverte

.jpg.webp)

La colonne russe de Miloradovitch se dirige vers Varsovie à la suite du corps autrichien de Schwarzenberg, flanqué du corps franco-saxon de Reynier et de celui, polonais, de Poniatowski[43]. Le mouvement concerté des Russes et des Autrichiens permet à Schwarzenberg d'abandonner Varsovie en prétendant qu'il redoute d'être tourné, ce qui ne laisse pas d'autre choix à Reynier et Poniatowski que de battre en retraite[49]. Poniatowski, patriote polonais, est désolé d'abandonner son pays à l'envahisseur ; le 2 février, il écrit à Eugène qu'il devra laisser sur place une large partie de ses conscrits, dispersés dans plusieurs cantonnements éloignés, sans moyens de charroi, mal équipés et peu exercés aux marches : s'il les envoie au combat, « ils vont nécessairement se fondre sans aucune utilité[50] ». Il ne peut emmener avec lui que 10 000 à 12 000 hommes[6]. 2 000 blessés et malades autrichiens, 4 000 français et polonais, non transportables, sont laissés dans les hôpitaux de Varsovie et faits prisonniers par les Russes. Le président du sénat polonais, dans une lettre interceptée, écrit : « Beauharnais promet de faire mouvement depuis Poznań pour nous secourir mais à présent, c'est comme de la moutarde après souper[51] ».

Le , l'administration française évacue Varsovie avec l'ambassadeur Édouard Bignon qui a remplacé l'archevêque Pradt ; les Russes de Miloradovitch y entrent sans combat le 8 février[52]. La forteresse de Modlin reste encerclée par les Russes, bien approvisionnée, avec une garnison de 4 000 Polonais, 600 Français et 600 Saxons[6].

Le corps de Reynier se replie vers Poznań sans savoir qu'Eugène est en train de l'évacuer. Il est rattrapé par le corps russe de Wintzingerode qui lui inflige une défaite le 13 février à la bataille de Kalisz[6]. Cependant, une partie parvient à rejoindre Poniatowki à Częstochowa, puis à se diriger vers Glogau où il ne trouve pas les renforts saxons attendus[53].

Poniatowski conclut un armistice avec les Russes et évacue le corps polonais vers Cracovie, capitale provisoire du duché, sous contrôle autrichien[53]. De nombreux volontaires s'échappent de la zone d'occupation russe pour le rejoindre ; il atteindra 18 000 hommes en juin 1813[54].

Alexandre entre à Varsovie et met en place un Conseil suprême provisoire qui ne compte que deux membres polonais[55]. Les Russes encerclent les dernières forteresses polonaises : Tchitchagov laisse 6 000 hommes devant Toruń, défendue par une garnison de 4 000 Bavarois et 500 Français sous le général Poitevin[56] mais, en avril, 600 défenseurs sont morts et 1 900 malades à l'hôpital quand l'armée russe de Langeron ouvre les opérations de siège : la place capitule le 17 avril. Częstochowa, défendue par 900 Polonais, est bombardée et ses entrepôts incendiés le 22 mars : elle se rend au corps russe d'Osten-Sacken le 25 mars[57]. Tormassov met le blocus en février devant Modlin et Zamosc[58]. Ces deux dernières places, de même que Dantzig, résisteront jusqu'à l'automne de 1813[59].

Raids de la cavalerie russe

À la fin de janvier 1813, la mobilisation prussienne est en cours mais seuls les corps de Yorck et Bülow, 40 000 hommes en tout, sont sur le pied de guerre. Les troupes russes, très éprouvées par leur longue marche, sont partagées entre les 25 000 hommes de Wittgenstein en Prusse-Orientale, le corps de Tchitchagov, remplacé le 4 février par Michel Barclay de Tolly, devant Toruń et Bydgoszcz (Bromberg) et les 13 000 hommes de Löwis devant Dantzig. Le 22 janvier, le jeune général Alexandre Tchernychev, fort de son expérience de la guerre de partisans en Russie en 1812, écrit à Koutouzov pour recommander une série de raids de cavalerie à l'ouest de la Vistule afin de harceler les Français, mettre le désordre dans leurs communications et les empêcher de contre-attaquer jusqu'à ce que l'armée prussienne soit opérationnelle. Trois « colonnes volantes » sont organisées : celle de Friedrich Karl von Tettenborn, ancien officier de l'armée autrichienne, qui traverse l'Oder au nord de Cüstrin ; celle d'Alexandre von Benckendorff au sud de cette ville ; et celle de Tchernychev lui-même autour de Poznań où se trouve l'état-major du prince Eugène. Formées de cosaques et de cavalerie régulière, elles totalisent environ 6 000 cavaliers, pas d'infanterie, et seul Tchernychev dispose de deux pièces d'artillerie à cheval mais la cavalerie française, très affaiblie, n'est pas en mesure de les arrêter ni même d'avoir une idée précise de leur nombre. Les cavaliers russes traversent l'Oder juste avant le dégel : Tettenborn se dirige vers Hambourg pour soulever les villes hanséatiques contre les Français, Benckendorff tient la route entre Francfort-sur-l'Oder et Berlin[60]. Le 12 février à Sierakowo sur la Warta, Tchernychev attaque par surprise un détachement de lanciers lituaniens : il capture 900 hommes, 30 officiers, un millier de chevaux et leur chef, le prince Romuald Gedroitze (400 soldats et 20 officiers selon Bogdanovitch). Le 20 février, un détachement de cosaques fait une incursion dans Berlin et s'en retire aussitôt après avoir semé l'alarme[61].

Le 22 février, Eugène évacue son quartier général de Francfort-sur-l'Oder pour le transférer à Köpenick près de Berlin ; il fait brûler les ponts de Francfort-sur-l'Oder, Crossen et Schmöckwitz. Le détachement russe de Benckendorff détruit une unité de chevau-légers italiens près de Münchenberg : cette perte, faisant suite celle des uhlans polonais de Gedroitze, ne laisse à Eugène qu'à peine un millier de cavaliers sur l'ensemble du théâtre d'opérations[62] - [63].

À la fin de février, les premiers renforts envoyés de France commence à arriver : Lauriston réunit le noyau en formation du 5e corps autour de Magdebourg, Victor, duc de Bellune celui du 2e corps à Wittenberg, Davout celui du 1er corps à Leipzig[64]. Le 7e corps de Reynier, qui ne compte plus que 2 000 hommes, est à Dresde, le 11e corps de Grenier autour de Wittenberg[65]. Napoléon est mal renseigné sur l'état des troupes françaises et alliées et croit les Russes affaiblis par leur dispersion. Cependant, Eugène ne peut pas ignorer la progression des Russes et l'état d'esprit hostile des populations prussiennes ; il décide le repli de ses forces sur l'Elbe[5].

L'interception des courriers permet aux Russes de prévoir les prochains mouvements des Français : le maréchal Pierre Augereau, découragé par le pillage de ses convois et l'attitude de plus en plus belliqueuse des Prussiens, évacue Berlin où l'avant-garde russe de Nikolaï Repnine-Volkonski entre le [60]. La garde bourgeoise lui ouvre les portes et la population berlinoise l'accueille avec enthousiasme. Repnine-Volkonski s'installe comme gouverneur de Berlin et le prince Henri-Charles de Prusse, frère du roi, vient accueillir le général Wittgenstein qui entre à Berlin le 11 mars[64]. Les détachements de Tchernychev et de Benckendorff harcèlent les Français dans leur retraite jusqu'à Wittenberg. Le 10 mars, l'armée française est presque entièrement repliée sur la rive gauche de l'Elbe[66].

Napoléon, depuis Paris, est mécontent de ces reculs successifs. Le 11 mars, il écrit à Eugène : « Nos opérations militaires sont l'objet des risées de nos alliés à Vienne, et de nos ennemis à Londres et à Saint-Pétersbourg, parce que constamment l'armée s'en va, huit jours avant que l'infanterie ennemie soit arrivée, à l'approche des troupes légères et sur de simples bruits [67] ».

Siège de Dantzig par les Russes, gravure de Johann Michael Voltz, Nuremberg, 1820.

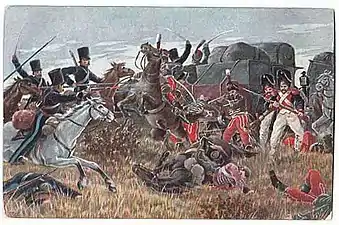

Siège de Dantzig par les Russes, gravure de Johann Michael Voltz, Nuremberg, 1820. Interception d'un convoi français par la cavalerie russe, carte postale de Boris Zvorykine, 1917.

Interception d'un convoi français par la cavalerie russe, carte postale de Boris Zvorykine, 1917. Arrivée des premiers cosaques devant Berlin le 20 février 1813, gravure de Fügel légendée en russe et allemand, v. 1813.

Arrivée des premiers cosaques devant Berlin le 20 février 1813, gravure de Fügel légendée en russe et allemand, v. 1813.

La coalition s'élargit

Jean-Baptiste Bernadotte, maréchal de Napoléon élu en 1810 prince héritier de Suède sous le nom de Charles Jean, n'a pas voulu soutenir son ancien souverain lors de l'invasion de la Russie : au contraire, il se rapproche de la Russie et du Royaume-Uni qui lui font espérer l'acquisition de la Norvège. Le par le traité d'Örebro, Bernadotte s'allie avec le Royaume-Uni et promet de lever une armée de 30 000 hommes « contre les ennemis communs » : les Britanniques offrent à la Suède un subside d'un million de livres sterling ainsi que l'île de la Guadeloupe[68]. Le 5 avril, sans rompre ouvertement avec Napoléon, Bernadotte signe un traité secret avec la Russie et fait débarquer ses troupes en Poméranie suédoise, territoire qui lui avait été confisqué par Napoléon en janvier 1812. Le 22 avril, il signe une autre convention secrète avec la Prusse[5].

Les Britanniques, déjà engagés dans la guerre d'Espagne, ne souhaitent pas envoyer de troupes en Europe du Nord mais financent les adversaires de Napoléon et leur envoient des officiers de liaison[5].

Offensive russo-prussienne

Le réveil prussien

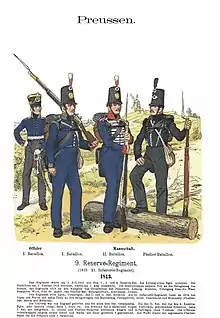

Après l'écrasante défaite de 1806, la Prusse, amputée de vastes territoires et chargée de contributions, songe à la revanche. Les réformes prussiennes, menées entre 1807 et 1812 par Scharnhorst et Gneisenau, visent à rendre sa puissance à l'armée prussienne : création d'une Académie de guerre, organisation en brigades associant infanterie, cavalerie et artillerie, règlement militaire de 1812 qui prévoit l'entraînement au combat en tirailleur. Le roi Frédéric-Guillaume, craignant une rupture avec Napoléon, exile les réformateurs mais poursuit leur œuvre. En 1812, il accepte l'envoi d'un corps de renfort prussien dans la campagne de Russie. En janvier 1813, il désavoue l'armistice de Tauroggen signé par Yorck le 30 décembre 1812[69]. Cependant, l'opinion prussienne est sensible aux appels lancés depuis Saint-Pétersbourg par les exilés allemands anti-napoléoniens ; le 29 décembre, les états de Prusse demandent au roi, sans succès, de faire la paix avec la Russie. Yorck rentre en Prusse-Orientale avec l'armée russe et, le , les états provinciaux à Königsberg le reconnaissent comme gouverneur des « territoires libérés ». Le 8 février, la petite garnison française de Pillau, dernière ville occupée dans la province, doit se rendre après la défection de ses auxiliaires prussiens[70]. Le lendemain, les états provinciaux votent la création d'une Landwehr[71].

Le 21 janvier, Frédéric-Guillaume, toujours officiellement allié de la France, quitte Berlin pour Breslau avec une petite suite[72]. Il s'emploie à renforcer son armée : en faisant appel aux réserves, il compte la faire passer de 42 000 hommes (effectif avant la retraite de Russie) à 78 000 hommes. Le 3 février, il signe un édit appelant à l'enrôlement de chasseurs volontaires capables de s'équiper à leurs frais, donc recrutés dans les classes aisées et capables d'encadrer les nouvelles unités. Il approuve, non sans réticence, la levée de corps francs autonomes comme le corps franc Lützow. Le 9 février, un autre édit abolit la plupart des exemptions de service militaire et condamne à la déchéance civique et professionnelle ceux qui se déroberaient à la conscription[73].

En même temps, le roi négocie en sous-main avec la Russie : il hésite encore à se ranger ouvertement aux côtés d'Alexandre et réclame des garanties sur les territoires polonais autrefois acquis par la Prusse lors des partages de la Pologne, et dont le tsar voudrait faire un royaume autonome sous souveraineté russe. Un accord est finalement conclu : le traité de Kalisz, signé les 27-28 février, concède à la Prusse une large bande de territoire polonais reliant la Prusse-Orientale et la Silésie. Les deux souverains prévoient de faire entrer dans leur alliance l'Autriche et les autres États allemands[74] - [75]. La Russie s'engage à fournir 150 000 soldats à l'alliance, et la Prusse, 80 000[74].

Retournement prussien et basculement de l'Allemagne du Nord

Le 15 mars, le lieutenant-général prussien Tauentzien, devançant la déclaration de guerre officielle, adresse une sommation au général français Dufresse, commandant la garnison de Stettin[76]. Du 16 au 24 mars, l'armée prussienne sous les ordres de Blücher quitte Breslau pour se diriger vers l'Elbe tandis que le corps de Bülow franchit l'Oder à Schwedt[77]. L'armée russe de Wittgenstein, entrée à Berlin le 11 mars, est suivie le 17 mars par le corps prussien de Yorck qui obtient enfin l'approbation de son roi. Le 16 mars, le chancelier prussien remet à l'ambassadeur de France la déclaration de guerre de la Prusse. Le roi Frédéric-Guillaume étend la mobilisation à toutes les provinces de son royaume et prévoit un effectif de 120 000 hommes. Une avant-garde russe commandée par le général allemand Tettenborn avance le long de la mer Baltique et obtient, le 16 mars, le retournement du duché de Mecklembourg-Schwerin suivi, le 30 mars, par celui du duché de Mecklembourg-Strelitz. Le 18 mars, Tettenborn, avec un détachement de cosaques, entre à Hambourg qui lui ouvre ses portes. Il rétablit l'ancien gouvernement de la ville libre hanséatique et lève un corps de volontaires, la Légion hanséatique, pour défendre l'indépendance des ports allemands. Napoléon, le 18 mars, écrit : « L'évacuation de Hambourg me coûte cent canons et bien des millions ». Les petits duchés de Saxe-Anhalt rejoignent la coalition russo-prussienne au début d'avril mais les autres princes de la Confédération du Rhin restent temporairement fidèles à Napoléon[78]. Les unités françaises doivent évacuer Brême et l'Oldenbourg tandis que leurs troupes allemandes se joignent aux insurgés. Les 15 et 16 mars, le contre-amiral Pierre Lhermite doit évacuer Cuxhaven en détruisant sa flottille et ses réserves de munitions[5].

Le 31 mars, le corps prussien de Ludwig von Borstell, fort de 5 000 hommes avec un appoint de cosaques, va camper à Möckern en observation devant la garnison française de Magdebourg[79].

Le 9 mars, Eugène établit son quartier général à Leipzig ; cependant, le soutien du royaume de Saxe est de moins en moins assuré. Eugène désigne le maréchal Davout pour commander à Dresde et tenir ce secteur critique, au besoin en faisant sauter le pont sur l'Elbe[80]. Le 21 mars, le 7e corps saxon, allié de plus en plus incertain des Français, évacue Torgau[5]. Le 25 mars, trois colonnes volantes russes, renforcées par des éléments prussiens, passent l'Elbe entre Meissen et la frontière de Bohême. La division bavaroise d'Anton von Rechberg évacue Meissen et, se joignant à la division française de François Durutte, se replie vers Waldheim, toujours harcelée par les Russes. L'avant-garde russe de Lanskoi entre à Dresden-Neustadt, sur la rive est de l'Elbe[81]. Wittgenstein adresse une proclamation aux Saxons : « Vous avez les innombrables armées de la Russie et de la Prusse pour vous soutenir… Celui qui n’est point pour la liberté est contre elle ! Choisissez entre mon baiser fraternel et la pointe de mon épée (…). Aux armes ! Saxons ! Si les fusils vous manquent, armez vos bras de faux et de massues[5] ». Le 26 mars, l'armée prussienne occupe Dresde : le roi de Saxe Frédéric-Auguste doit s'enfuir et proclamer sa neutralité[82]. Un armistice local permet à Reynier de se maintenir dans la vieille ville de Dresde, à l'ouest de l'Elbe[5].

Après l'entrée à Berlin et jusqu'au début d'avril, Koutouzov met à profit la pause des opérations pour reposer, compléter et rééquiper ses troupes. Tous les fusils sont réparés par des artisans privés, les convois font refaire leurs chariots[83].

Les coalisés sur l'Elbe

À la fin de mars, avec l'incorporation de la Landwehr, la Prusse a 132 000 hommes sous les armes[9]. L'enthousiasme patriotique touche inégalement les classes de la société : les étudiants (2% de la population) représentent 14% des volontaires, les artisans (7% de la population) en font 41%, tandis que les paysans (les trois quarts de la population) ne font que 18%. Une collecte d'argent, connue sous la formule « De l'or contre du fer » (en allemand : « Gold gab ich für Eisen (de) »), permet de réunir 6,5 millions de thalers. Les femmes de la famille royale encouragent les Allemandes à soutenir l'armée par leurs dons et leur travail. Les Juifs, récemment affranchis par le décret du , apportent une grosse contribution financière et, pour la première fois, sont admis à s'enrôler dans l'armée[84].

.jpg.webp)

Napoléon est en train de rassembler une armée sur le Main qui comptera 111 000 hommes[5]. L'armée d'Eugène, en cours de reconstitution, étalée sur la rive gauche de l'Elbe, n'est guère en mesure de s'opposer à un franchissement en force ; cependant, Eugène peut compter sur les hautes eaux du fleuve et sur la fatigue de l'armée russe, éprouvée par une marche de plusieurs centaines de kilomètres en hiver. Napoléon lui recommande de regrouper ses réserves pour pouvoir mener une contre-attaque si l'ennemi dépasse l'Elbe[5].

L'armée principale d'Eugène, à la fin de mars, compte 26 000 à 28 000 hommes. Plusieurs unités sont dispersées dans les forteresses et leurs contacts avec le gros de l'armée sont de plus en plus aléatoires : Stettin (9 000 hommes, général Grandeau), Cüstrin (3 500 hommes, général Fornier d'Albe), Glogau (6 000 hommes, général Laplane), Modlin (6 000 hommes sous le général néerlandais Daendels), Zamość (6 000 hommes, général Hauke), les cadres du 3e corps à Spandau[85]. Jean-François Brun donne des chiffres un peu différents : 27 305 soldats et 833 officiers (plus 2 775 chevaux) à Dantzig, 2 468 soldats et 153 officiers à Modlin, 3 745 soldats et 163 officiers à Toruń, effectif inconnu à Zamosc, 8 052 soldats et 272 officiers (plus 148 chevaux) à Stettin, 3 749 soldats et 151 officiers à Cüstrin, 4 339 soldats et 155 officiers à Glogau, 2 817 soldats et 209 officiers à Spandau[7].

Le 2 avril, une colonne volante russe commandée par Tchernychev et le Hessois Wilhelm von Dörnberg remporte sur les Français la bataille de Lunebourg contre le général français Joseph Morand qui est tué[86].

Wittgenstein, parti de Belzig le 31 mars, envoie Kleist bloquer Wittenberg et avance vers l'Elbe pour faire sa jonction avec les Prussiens de Blücher quand il apprend que les Français sont en train de construire des ponts de bateaux et de fortifier une tête de pont sur la rive droite devant Magdebourg : le 2 avril, Eugène, suivant les instructions de Napoléon, franchit le fleuve pour marcher au-devant des Prussiens. Le petit corps de Borstell se replie en tiraillant vers Möckern. Wittgenstein ordonne aux corps de Bülow et Yorck de converger vers Möckern. En tout, les Russo-Prussiens disposent de 40 000 hommes contre 60 000 aux Français. Malgré son infériorité numérique, le , Wittgenstein ordonne l'attaque : les Prussiens ont l'avantage et la bataille de Möckern s'achève sur la retraite des Français qui se retirent dans Magdebourg[87]. Cette victoire russo-prussienne, bien que non exploitée dans l'immédiat, amène les quatre petites principautés de Saxe-Anhalt à se joindre à l'alliance russo-prussienne[88].

Conclusion : commencement difficile de la campagne de Napoléon

En cinq mois de retraite presque continue, Eugène a manœuvré habilement et évité la destruction de son armée mais il laisse une situation profondément dégradée[89]. Napoléon, qui doit se remettre en campagne pour restaurer son autorité en Allemagne, arrive à Mayence le 16 avril et reprend le commandement direct des opérations à partir du 25 avril[5]. En apparence, la mobilisation de 1813 lui donne une armée plus forte que jamais : un sénatus-consulte du 11 janvier 1813 prévoit la levée de 350 000 conscrits, à quoi un autre sénatus-consulte, le , en ajoute 180 000. Cependant, le retournement de la Prusse et les soulèvements en Allemagne du Nord-Ouest ont montré la fragilité de la domination française face à la montée du sentiment national allemand[90]. Selon Clausewitz, l'armée russe, épuisée par sa longue marche depuis Moscou, aurait couru au désastre si elle n'avait pas trouvé un allié puissant, la Prusse, pour l'appuyer et la ravitailler[5] mais, inversement, la Prusse n'aurait pas pu mobiliser son armée et se libérer de la tutelle française sans l'arrivée de l'armée russe sur les talons des Français en retraite[91].

Les quelques milliers de cavaliers russo-prussiens déployés en Allemagne du Nord-Ouest obligent Napoléon à envoyer 40 000 hommes avec son meilleur maréchal, Davout, pour réduire la révolte des villes hanséatiques ; Tettenborn évacue Hambourg sans combat dans la nuit du 29 au 30 avril mais le corps de Davout doit rester sur place, et il fera défaut à Napoléon dans la suite de la campagne[86] - [92]. Pour ménager les habitants et éviter de nouvelles révoltes, Napoléon ordonne à ses soldats de payer comptant toutes leurs dépenses[93].

Plus que d'hommes, la nouvelle armée napoléonienne manque de chevaux. 175 000 ont péri dans la campagne de Russie et la remonte en France n'a pu assurer que 29 000 bêtes. Les régions de Pologne et d'Allemagne du Nord-Est, traditionnellement bonnes fournisseuses, sont perdues. L'Autriche refuse d'en vendre à la France. Les 32 000 chevaux achetés d'avance en novembre et décembre 1812, qui devaient être livrés à partir du printemps aux centres de remonte de Varsovie, Poznań, Glogau, Berlin, Hanovre et Hambourg, arrivent quand la plupart de ces villes ont échappé aux Français[86] - [89]. Les rapports adressés à Eugène en mars et avril montrent l'état pitoyable de la cavalerie : régiments incomplets, déplacements continuels à la recherche de vivres et fourrages introuvables, bêtes amaigries et blessées, harnachements défectueux ou manquants[94]. Ce défaut critique de cavalerie sera un des handicaps majeurs de Napoléon dans toute la suite de la campagne[95].

Pertes

Au cours de leur retraite depuis Moscou, les Français et leurs alliés ont dû abandonner 10 939 soldats et 109 officiers blessés ou malades en Russie propre et Biélorussie, 644 soldats en Lituanie, 16 818 soldats et 92 officiers entre le Niémen et l'Oder, 2 196 soldats et trois officiers entre l'Oder et l'Elbe[7]. Ils ont aussi abandonné ou détruit, en Lituanie et Prusse-Orientale, 212 816 quintaux de grains, 190 342 quintaux de farine, 10 468 quintaux de riz, 5 575 quintaux de légumes, 382 957 quintaux d'avoine[7].

Sources

Références

- J.F. Brun 2012, Rétablissement temporaire sur la Vistule.

- Charras 1866, p. 8.

- D. Lieven 2011, p. 296.

- D. Lieven 2011, p. 292.

- J.F. Brun 2012, Attente stratégique sur l’Elbe.

- Charras 1866, p. 118.

- J.F. Brun 2012, Tableaux.

- D. Lieven 2011, p. 283-284.

- J.Tulard 1987, p. 487.

- M.H. Weil 1886, ch. 1.

- J.F. Brun 2012.

- D. Lieven 2011, ch. 9.

- C. Cate 2012, p. 400-402.

- J.F. Brun 2012, L’abandon du Niémen.

- C. Cate 2012, p. 410-412.

- C. Cate 2012, p. 404-409.

- Charras 1866, p. 3-8.

- M.H. Weil 1886, p. 2.

- Charras 1866, p. 13 note 2.

- D. Lieven 2011, p. 286.

- D. Lieven 2011, p. 285-291.

- Charras 1866, p. 66-67.

- Charras 1866, p. 69-71.

- Charras 1866, p. 12-13.

- J.A. von Helfert 1867, p. 51.

- D. Lieven 2011, p. 302-303.

- Charras 1866, p. 325-3291.

- Charras 1866, p. 339-342.

- Charras 1866, p. 347.

- Charras 1866, p. 16.

- Charras 1866, p. 19-34.

- D. Lieven 2011, p. 291-292.

- M.H. Weil 1886, p. 3.

- Charras 1866, p. 40-41.

- Charras 1866, p. 75-76.

- M.H. Weil 1886, p. 4.

- Vaudoncourt 1830, p. 127.

- M.H. Weil 1886, p. 6-7.

- M.H. Weil 1886, p. 5-6.

- Charras 1866, p. 78-80.

- J.F. Brun 2012, L’abandon de la Vistule.

- Charras 1866, p. 84-86.

- M.H. Weil 1886, p. 6.

- Leuchtenberg 1915, p. 16-17.

- Vaudoncourt 1830, p. 128.

- Leuchtenberg 1915, p. 24.

- Leuchtenberg 1915, p. 25.

- Leuchtenberg 1915, p. 39.

- J.F. Brun 2012, Le repli sur l’Oder.

- Leuchtenberg 1915, p. 40-42.

- Robert Thomas Wilson, Narrative of Events During the Invasion of Russia by Napoleon Bonaparte, London (1re éd. 1812), p. 367.

- C. Cate 2012, p. 424-425.

- Leuchtenberg 1915, p. 60.

- É. Bignon 1864, p. 344-346.

- Daniel Beauvois, La Pologne : Histoire, société, culture, La Martinière, 2004, p. 213.

- Charras 1866, p. 121.

- Victoires, conquêtes, désastres, revers et guerres civiles des Français de 1792 à 1815, t.22, Paris, 1820, p. 21

- Leuchtenberg 1915, p. 59-60.

- D. Lieven 2011, p. 354-355.

- D. Lieven 2011, p. 296-299.

- M.H. Weil 1886, p. 8-9.

- M.H. Weil 1886, p. 12.

- Leuchtenberg 1915, p. 71.

- Vaudoncourt 1830, p. 140-141.

- Vaudoncourt 1830, p. 144.

- M.H. Weil 1886, p. 12-13.

- M.H. Weil 1886, p. 9.

- Christian Bazin 2000, p. 152-153.

- J.Tulard 1987, p. 339-344.

- J.Tulard 1987, p. 478-479.

- J.Tulard 1987, p. 483.

- C. Clark 2009, p. 356-357.

- J.Tulard 1987, p. 480-.

- J.Tulard 1987, p. 485.

- D. Lieven 2011, p. 299-301.

- Charras 1866, p. 455-456.

- M.H. Weil 1886, p. 13.

- J.Tulard 1987, p. 486-489.

- Charras 1866, p. 455.

- Leuchtenberg 1915, p. 101-102.

- M.H. Weil 1886, p. 14-15.

- J.Tulard 1987, p. 488.

- D. Lieven 2011, p. 303-305.

- C. Clark 2009, p. 368-369.

- Leuchtenberg 1915, p. 74.

- D. Lieven 2011, p. 306.

- Charras 1866, p. 460-467.

- J.Tulard 1987, p. 488-489.

- J.F. Brun 2012, En guise de conclusion.

- J.Tulard 1987, p. 489-491.

- D. Lieven 2011, p. 295-296.

- J.Tulard 1987, p. 489-490.

- J.Tulard 1987, p. 490-491.

- Leuchtenberg 1915, p. 123-127.

- D. Lieven 2011, p. 307.

Bibliographie

- Édouard Bignon, Souvenirs d'un diplomate : la Pologne 1811-1813, Paris, Nabu, (1re éd. 1864), 474 p. (ISBN 978-1143148675, lire en ligne)

- Jean-François Brun, « Du Niémen à l’Elbe : la manœuvre retardatrice de la Grande Armée », Revue historique des armées, no 267, , p. 181-189 (lire en ligne, consulté le )

- Christopher Clark (trad. de l'anglais par É. Chédaille), Histoire de la Prusse [« Iron Kingdom: The Rise and Downfall of Prussia, 1600-1947 »], Paris, Perrin, (réimpr. 2014) (1re éd. 2006), 782 p. (ISBN 978-2262047467, lire en ligne)

- Curtis Cate (trad. de l'anglais par Claude Yelnik et Jean d'Hendecourt), La campagne de Russie : 22 juin-14 décembre 1812, Paris, Tallandier, , 734 p. (ISBN 978-2-84734-928-3)

- Jean-Baptiste-Adolphe Charras, Histoire de la guerre de 1813 en Allemagne, Leipzig, Brockhaus (1re éd. 1866) (BNF 30225194, lire en ligne)

- (de) Joseph Alexander von Helfert, Kaiser Franz und die europäischen Befreiungskriege gegen Napoleon I., Wien, (ISBN 978-3744622929, lire en ligne)

- Georges de Leuchtenberg (préf. Frédéric Masson), Le prince Eugène de Beauharnais à la tête de la Grande Armée (16 janvier-15 avril 1813), Paris, Hachette, (1re éd. 1915), 352 p. (ISBN 978-2019921927, lire en ligne)

- (en) Dominic Lieven, Russia Against Napoleon : The True Story of the Campaigns of War and Peace, Penguin, , 656 p. (ISBN 978-0143118862)

- Adrien-Roger de Riencourt, Défense de Dantzig en 1813, Firmin Didot (1re éd. 1830), 54 p. (ISBN 978-2014439335, lire en ligne)

- Jean Tulard et Roger Dufraisse et al., L'Europe de Napoléon, Horvath (1re éd. 1989), 606 p. (ASIN B009LK1IAQ)

- Frédéric Guillaume de Vaudoncourt, Histoire politique et militaire du prince Eugène Napoléon, vice-roi d'Italie, t. 2, Nabu Press, (1re éd. 1830) (ISBN 978-1271078912, lire en ligne)

- Maurice-Henri Weil, Campagne de 1813 : La cavalerie des armées alliées, Paris, L. Baudouin, , 360 p. (ISBN 1-390-84510-9, lire en ligne)